2023届高考语文文言文复习:文学常识之教育科举 课件(共87张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文文言文复习:文学常识之教育科举 课件(共87张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 14:23:11 | ||

图片预览

文档简介

(共87张PPT)

高考文言文古代文化常识

——科举教育

考情评析

考情评析

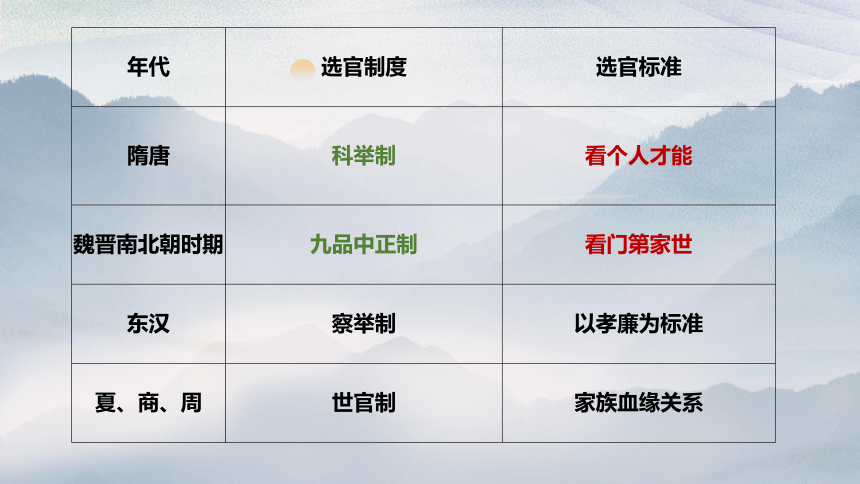

年代 选官制度 选官标准

隋唐 科举制

看个人才能

魏晋南北朝时期 九品中正制 看门第家世

东汉 察举制 以孝廉为标准

夏、商、周 世官制 家族血缘关系

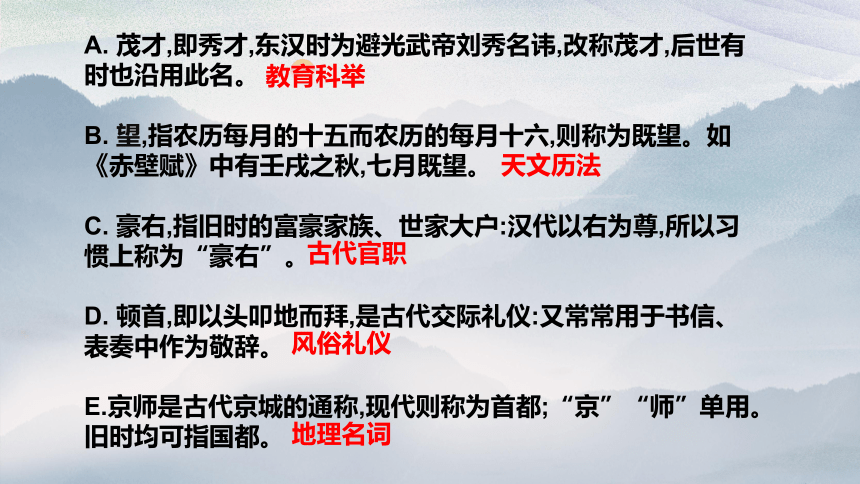

A. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

B. 望,指农历每月的十五而农历的每月十六,则称为既望。如《赤壁赋》中有壬戌之秋,七月既望。

C. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户:汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

D. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪:又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

E.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用。旧时均可指国都。

教育科举

天文历法

古代官职

风俗礼仪

地理名词

教育科举

后刺史程荣举臣秀才。《陈情表》

因入京师,观太学。《张衡传》

有司业、博士为之师。《送东阳马生序》

六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。《师说》

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

我穿越了

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

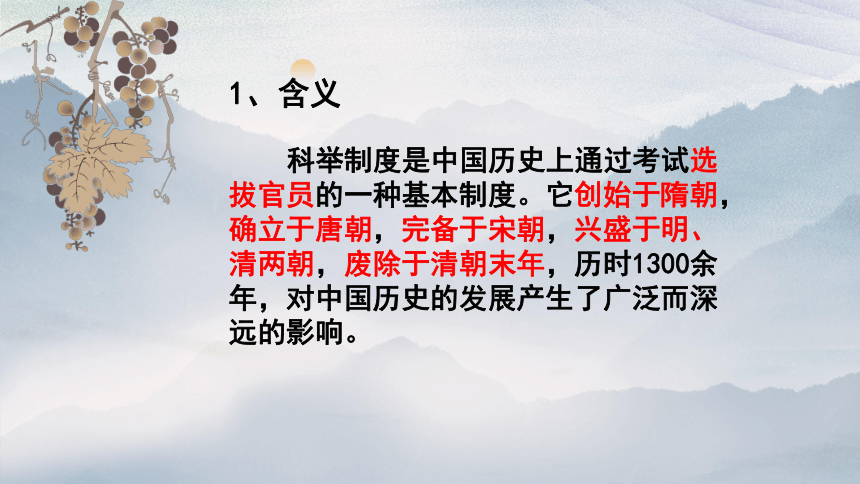

1、含义

科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年,对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响。

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

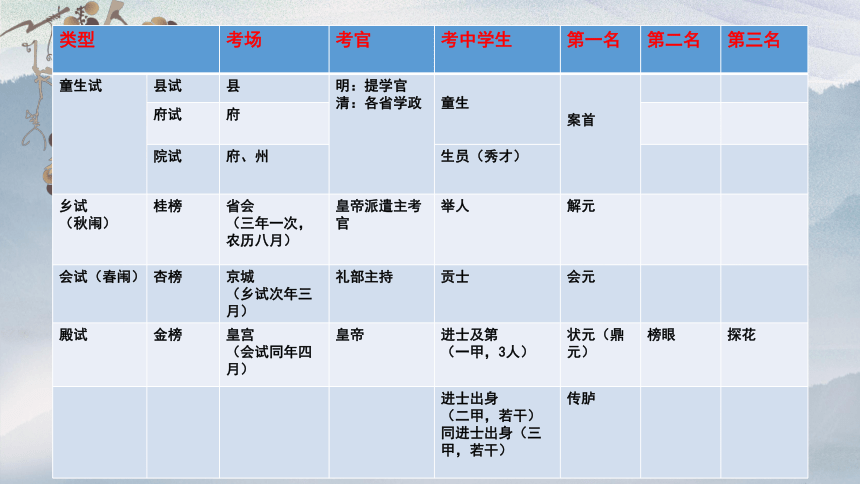

类型 考场 考官 考中学生 第一名 第二名 第三名

童生试 县试 县 明:提学官 清:各省学政 童生 案首

府试 府

院试 府、州 生员(秀才)

乡试 (秋闱) 桂榜 省会 (三年一次,农历八月) 皇帝派遣主考官 举人 解元

会试(春闱) 杏榜 京城 (乡试次年三月) 礼部主持 贡士 会元

殿试 金榜 皇宫 (会试同年四月) 皇帝 进士及第 (一甲,3人) 状元(鼎元) 榜眼 探花

进士出身 (二甲,若干) 同进士出身(三甲,若干) 传胪

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

一、科举制的诞生

隋炀帝

隋朝,隋炀帝创立科举制,设立进士科。

科举制进一步完善

考诗歌吧

唐太宗:扩大科举规模。

武则天:设殿试、武举。

唐玄宗时,诗赋成为进士科主要内容。

先把规模扩大

殿试、武举

唐太宗

武则天

唐玄宗

①改变了九品中正制家族世袭,扩大了官吏选拔的来源,有利于国家的统一。

②每个人只要能通过科举考试都能当官,有利于社会的稳定。

科考与过去的选官制度相比,最根本的区别

虽一介草民,我也可以科考做官。

①读书、应考、做官三件事联系在一起

②规定考试内容、录取标准

为国家挑人才

统治者获利最大

1.下列关于科举制度历史作用的表述,不正确的是( )

A.便于在全社会范围内选拔人才

B.挫伤了读书人对前途的自信和热情

C. 使国家机构人员不断更新

D.推动了唐朝崭新局面的出现

B

2.隋唐之前的选官主要凭( )

A.思想进步 B.家世背景 C.才能 D.勤劳

B

3.在科举制创立之初,李世民曾有一句名言。他看着新科进士从 门中鱼贯而入,得意地说:“天下英雄尽入吾彀(gòu)中矣!”对此理解最确切的是( )

A. 科举制扩大了唐朝统治的社会基础

B.科举考试选中了天下英雄

C.新科进士很多

D.新科进士是人才

D

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.拜,按一定礼节授予(任命)官职,一般用于升任高官。如“以相如功大,拜为上卿”。

B.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。

C.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。

D.古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、休致等名称,来指官员辞职归家。

C

隋炀帝大业年间

背书吧

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

《论语》《孟子》《大学》《中庸》

四书

五经

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

科举考试的科目

八股文,是明清科举考试的一种文体,并不是科举考试的科目

知识链接

孔子

隋唐后 儒家经典为主

五言试帖

帖经(墨义)

——填空题

——对联

科考最关键的两科:明经科(儒家经典)和进士科(诗赋、政论)

我太难了.......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

姓名:李生

字:子恒

朝代:明朝

籍贯:新疆人

考试内容:

八股文、试帖诗、经论、律赋等

童 生 试

县试 府试 院试

主考官 各县县官 各府知府 学政

考试时间 春季 夏季 不确定

考试结果 录取参加府试 录取参加院试 录取成为秀才

童生试

只有通过院试,我才能成为秀才

一年之内,秀才Get

乡 试

我可要好好准备

主考官:由朝廷选派

考试时间:每三年一考,八月举行,又称“秋闱”

考试地点:各省省城

乡试

备考一年,

第二年秋季八月,

通过乡试

现在我正式成为了一名“举人”

乡试中“我”是第一名

所以,又被叫做“解元”

填空题

1.参加童生试,需经过 、 、 三个阶段 ,才能获得 资格。

2. 在秋八月举行,所以又被叫做 。

填空题

1.参加童生试,需经过 、 、 三个阶段 ,才能获得 资格。

2. 在秋八月举行,所以又被叫做 。

县试

府试

秀才

乡试

秋闱

院试

会 试

我也要好好准备

主考官:礼部

考试时间:每三年一次,在春季举行,又称“春闱”

考试地点:京城

会试

备考半年

第三年春天

通过会试

现在我正式成为了一名“贡士”

会试中“我”也是第一名

所以,又被叫做“会元”

填空题

1.会试又被称为“ ”,通过会试的考生被叫做“ ”,在会试中取得第一名即“ ”。

填空题

1.会试又被称为“ ”,通过会试的考生被叫做“ ”,在会试中取得第一名即“ ”。

春闱

贡士

会元

殿 试

我更要好好准备

主考官:皇帝亲自策问,以定甲第

考试时间:三月初一

考试地点:殿廷

殿试又称“廷试”

殿试

备考一月

第三年三月初一

参加殿试

现在我正式成为了一名“进士”

殿试结束,

回家等待皇榜发布

殿试又称“廷试”,是科举制级别最高的考试。

三甲

二甲

一甲

三甲

若干名,赐“进士出身”的称号

第三名探花

第二名榜眼

第一名状元

赐“进士及第”的称号

若干名,赐“同进士出身”的称号

“三鼎甲”

接下来,小生要给大家科普什么叫“三鼎甲”

状元:科举殿试一甲第一名之称。

榜眼:科举考试中一甲第二名的称号。(南宋以后才开始用榜眼专称殿试第二名,而以探花专称第三名。)

探花:科举考试中殿试一甲第三名的称号

状元、榜眼、探花合称“三鼎甲”。

及第:科举考试应试中选。

“披宫锦”指“中进士”

“登科”是及第的别称,也就是考中进士。

金榜题名

这是每一位考生的毕生所愿

“连中三元”

光耀门楣

寒窗苦读十余载,一朝高中,夺得状元

填空题

1.殿试又被称为“ ”,殿试由 主考,有时也委派给大臣主持。

2.乡试在 举行,会试在 举行,殿试

在 举行 ”。

廷试

皇帝

各省省城

京城

殿廷

填空题

1.“三鼎甲”指的是“ ”,“ ”、“ ” 。

2.“连中三元”是指依次获得” 、 、 。

填空题

1.“三鼎甲”指的是“ 状元 ”,“ 榜眼 ”、“ 探花 ” 。

2.“连中三元”是指依次获得” 解元 、会元 、状元。

四年时间,小生才完成了科举考试

童生试

小生带大家回顾一下科举考试的历程

乡试

成为“举人”

成为“秀才”

会试

殿试

成为“贡士”

成为“进士”

小生“连中三元”

小生带大家回顾一下科举考试的历程

乡试

成为“解元”

会试

殿试

成为“会元”

成为“状元”

“连中三元”

金榜题名时......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

科举制的影响

政治

艺术

文化

政治

欧阳修

苏轼

林则徐

①改善了用人制度——“非进士不进翰林,非翰林不入内阁”

②促进了教育事业的发展——社会上读书风气盛行

文化

春事日已歇,池塘旷幽寻

张又新

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。

唐寅

③促进了文学艺术的发展——诗词歌赋的繁荣发展

艺术

三、科举制的影响

①改善了用人制度——“非进士不进翰林,非翰林不入内阁”

②促进了教育事业的发展——社会上读书风气盛行

③促进了文学艺术的发展——诗词歌赋的繁荣发展

科举要消亡了......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

四、科举制的消亡

清末(1905年)废除科举,兴办学堂

慈禧太后

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

还是参加高考吧......

比科考还容易些

课堂小结

真题演练

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.太学是中国古代的的一种大学,始设予汉代,为中央官学、最高学府。隋代以后改为国子监,面国子监内同时也设太学。宋代太学仍为最高学府,隶国于监。

B.冠,指古代男子二十岁行加冠礼,也称弱冠,表示成年。冠礼在宗庙里进行,一般由指定的贵宾给行加冠礼的青年加冠。

C.进士,是古代科举会试及第者之称,宋代进士分为三等:一等称进士及第,二等称进士出身,三等赐同进士出身。

D.书是对帝王的呈文,有不同的称呼,如章、奏、表、疏、封事等,封事是预防沿漏的意思,是一种秘密的奏议。

C

殿试

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.古人对死的称谓等级森严,“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死”。侯蒙属大夫,故死为“卒”。

B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭犹郊祀。古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭祀对象分为三类:天神、地祗、人鬼。

D.古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

D

20岁

3.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“中嘉祐二年进士第”中“第”指科举考试及格的等次,“进士”是古代科举制度中通过最后一级考试者,意为可以进授爵位之人。

B.古代任命或调任官职的词语很多,“拜中书舍人”指“授予中书舍人一职”,“徙明、亳、沧三州”指“调任明州、亳州、沧州知州”。

C.“丁母艰”是指母亲去世,回乡守丧。守丧有一定的时间规定,这在古代是一种孝顺行为,表明当事人对已故之人的崇敬和不舍。

D.“六经”指六部儒家经典著作,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍。它们是《论语》《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》。

D

六经:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“大学士”又称内阁大学士、殿阁大学士等,为辅助皇帝的高级秘书官。

B.“振恤”,即赈济与抚恤,即面对灾荒来袭时,各级政府和民间做 的相应的反应和对策。

C.“诏”先秦时代上级给下级的命令文告称诏。秦汉以后,专指帝王的文书命令。

D.“致仕”,“致”意思是“获得”,“仕”意为“官职”,“致仕”指获得官职。

D

指官员交还官职。也称致事、致政、休致。

2018.高考全国卷II

许将字中元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对日:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。”遂命将诣枢密院阅文书。及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:“看南朝状元。”

第四关 真题演练

及肄射,将先破的。契丹使萧禧馆客,禧果以代州为问,将随问随答。禧又曰:“界渠未定,顾和好体重,吾且往大国分画矣。”将日:“此事,申饬边臣岂不可,何以使为 ”禧惭不能对。归报,神宗善之。明年,知秦州,又改郓州。上元张灯,吏籍为盗者系狱,将日:“是绝其自新之路也。”悉纵遣之,自是民无一人犯法,三圄皆空。父老叹日:“自王沂公后五十六年,始再见狱空耳。”郓俗士子喜聚肆以谤官政,将虽弗禁,其俗自息。

召为兵部侍郎。上疏言:“治兵有制,名虽不同,从而横之,方而圆之,使万众犹一人。”及西方用兵,神宗遣近传问兵马之数,将立具上之;明日,访枢臣,不能对也。绍圣初,入为吏部尚书,章博为相,与蔡卞同肆罗织,贬消无祜诸臣,秦发司马光墓。哲宗以问将,对日:“发人之墓,非盛德事。”知颖昌府,移大名。在大名六年,数命老,召为估神观使。政和初,卒,年七十五。财开府仅同三司,谥日文定。

(节选自《宋史·许将传》)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通称,现代则称为首都,“京”“师”单用,旧时均可指国都。

D

答案:D “师”单用,不可指国都。

2017.高考全国卷III

王涣宇稚子广汉郭人也父顺安定太守涣少好侠尚年数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问日:“在郡何以为理 ”宠顿首谢日:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。

其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发随奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠釅以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。

吏问其故,咸言平常持来到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,检帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠别奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太中。

(节选自(后汉书·王涣传》)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.状元是我国古代科举制度中一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王的影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,,有时也是官员因故辞职的一种借口。

C

答案:C 近侍职位并不高。

2016年全国三卷

王三善,字彭伯,永城人。万历二十九年进士。天启元年十月,擢右佥都御史,代李耘巡抚贵州,时奢崇明已陷重庆。明年二月,安邦彦亦反,围贵阳,坛及巡按御史史永安连章告急,趣三善驰援。至十二月朔,知贵阳围益困,集众计日:“失城死法,进援死敌,等死耳,盍死敌乎 ”自将二万人,与参议向日升,副总兵刘超等由中路,当贼锋。超前锋遇贼,众欲退,斩二人乃定。三善等大军亦至,遂夺龙里城。后生获邦彦弟阿伦,遂抵贵阳城下,贼解围去。

总督杨述中驻沅州,畏贼。朝命屡趣,始移镇远。议与三善左,三善屡求退,不许。会崇明为川师所窘,逃入贵州龙场,依邦彦。三善议会师进讨,述中暨诸将多持不可。三善排群议,以闰十月,自将六万人渡乌江,次黑石,连败贼,斩前逃将覃弘化以徇。军中乏食,诸将请退师。三善怒日:“汝曹欲退,不如斩吾首诣贼降。”诸将乃不敢言。三善募壮士逼漆山,语将士日:“战不捷,此即吾致身处也。”将士殊死战,贼大败,邦彦狼狈走。

三善屯大方久食尽述中弗为援不得已议退师官军行且战至内庄后军为贼所断三善还救士卒多奔陈其愚者,贼心腹,先诈降,三善信之,与筹兵事,故军中虚实贼无不知。至是遇贼,其愚故纵辔冲三善坠马。三善知有变,急解印绶付家人,拔刀自刎,不殊,群贼拥之去。骂不屈,遂遇害。家中州,好交四方奇士侠客,后辄得其用。救贵阳时,得邸报不视,日:“吾方办贼,奚暇及此 且朝议战守纷纷,阅之徒乱人意。”其坚决如此。崇祯改元,赠兵部尚书,世荫锦衣佥事。

(选自《明史.王三善传》,有删改)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.进士,古代科举殿试及第者之称。中进士之后,及第者不久就会被授予县令、县丞等地方官职。

B.朔,农历每月初一,其他表示时间的词还有:望(农历每月十五)、晦(农历每月月末)等。

C.邸报,汉唐时的地方长官,皆在京师设邸,邸中传抄诏令奏章之属,以通报诸侯、藩镇。后世又称朝廷的官报

为“邸报”,也称“邸抄”。

D.世荫,封建时代子孙因祖辈父辈的地位而得官,是上古世袭制的一种,类似的有“恩荫”等。

A

答案:A 中进士之后,进士多入为翰林官,根据等级、名次高

低做不同安排

1.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.进士及第指科举时代经考试合格后录取成为进士,明、清两代特指科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

B.礼部为中国古代官署。其长官为礼部尚书,主要管理全国学校事务、科举考试、藩属外交事宜以及官吏的升降。

C.庠序指古代乡学,与帝王的“辟雍”、诸侯的“泮宫”学大学相对,后泛指学校,如《寡人之于国也》“谨庠序之,申之以孝悌之义"中的“庠序"就是指学校。

D.教授是我国古代的学官名称,宋代除宗学、医学、武学等设置教授传授学业外,各路的州、县均置教授。

B

答案:B “官吏的升降由吏部负责”

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之“举进士”,中试者皆称“进士”。

B.国子监是当时国家设立的最高学府,在国子监学习的学生称“国子监生”。

C.殿试是科举制度中最高一级的考试, 在宫廷举行,由皇帝亲自主持,只考策问一场。

D.会试是中国古代科举制度中的中央考试。参加的人是举人,在乡试后第二年的春天举行,所以又叫“春闱”

A

答案:A “隋炀帝大业年间”始置进士科目

4.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“明经”指选举官员的科目,汉朝时候出现,被推举者须明习经学,故以“明经”为名。

B.“诸生”是明清时期经考试录取而进人府、州、县各级学校学习的生员。生员有增生、附生、廩生、例生等,统称“诸生”。

C.“高第”既指官吏考核成绩优等,也指生员参加科举考试成绩优等。

D.明清形成了完备的科举考试制度,正式的科举考试共分3级:乡试、会试和殿试。考中乡试的称“贡士”。

D

答案:D 考中乡试称“举人”,考中会试称“贡士”

5、古代科举制度,是中国古代选拔人才任用官吏的一种制度,它是古代中国的一项重要政治制度,对中国社会和文化产生了巨大影响,隋唐到清代的历经了一千三百多年。科举制度中参加县府考试、省级考试、京城考试和皇宫大殿考试及其合格者,分别称为:( B )

A、乡试——举人 会试——贡士 殿试——进士 院试——秀才

B、院试——秀才 乡试——举人 会试——贡士 殿试——进士

C、会试——贡士 殿试——进士 院试——秀才 乡试——举人

D、殿试——进士 院试——秀才 乡试——举人 会试——贡士

6、四书五经是四书和五经的合称,是中国儒家的经典书籍,是南宋著名理学家朱熹所提出,是儒家的经典著作。其中“四书”是指:( )

A、《诗经》 、《尚书》 、《周易》和《春秋》

B、《大学》 、《中庸》 、《论语》和《孟子》

C、《国语》 、《左传》 、《礼记》和《春秋》

D、《诗经》 、《尚书》 、《礼记》和《周易》

6、四书五经是四书和五经的合称,是中国儒家的经典书籍,是南宋著名理学家朱熹所提出,是儒家的经典著作。其中“四书”是指:( B )

A、《诗经》 、《尚书》 、《周易》和《春秋》

B、《大学》 、《中庸》 、《论语》和《孟子》

C、《国语》 、《左传》 、《礼记》和《春秋》

D、《诗经》 、《尚书》 、《礼记》和《周易》

谢谢观看

高考文言文古代文化常识

——科举教育

考情评析

考情评析

年代 选官制度 选官标准

隋唐 科举制

看个人才能

魏晋南北朝时期 九品中正制 看门第家世

东汉 察举制 以孝廉为标准

夏、商、周 世官制 家族血缘关系

A. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

B. 望,指农历每月的十五而农历的每月十六,则称为既望。如《赤壁赋》中有壬戌之秋,七月既望。

C. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户:汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

D. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪:又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

E.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用。旧时均可指国都。

教育科举

天文历法

古代官职

风俗礼仪

地理名词

教育科举

后刺史程荣举臣秀才。《陈情表》

因入京师,观太学。《张衡传》

有司业、博士为之师。《送东阳马生序》

六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。《师说》

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

我穿越了

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

1、含义

科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年,对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响。

e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF542475A45392D2F8775CA8396ADF9814316F4BCA66A595152145D02A78D9995D9D21073999643B7859F2D3C4C10EF3DCFD341B293B5F8E08C2DF1

类型 考场 考官 考中学生 第一名 第二名 第三名

童生试 县试 县 明:提学官 清:各省学政 童生 案首

府试 府

院试 府、州 生员(秀才)

乡试 (秋闱) 桂榜 省会 (三年一次,农历八月) 皇帝派遣主考官 举人 解元

会试(春闱) 杏榜 京城 (乡试次年三月) 礼部主持 贡士 会元

殿试 金榜 皇宫 (会试同年四月) 皇帝 进士及第 (一甲,3人) 状元(鼎元) 榜眼 探花

进士出身 (二甲,若干) 同进士出身(三甲,若干) 传胪

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

一、科举制的诞生

隋炀帝

隋朝,隋炀帝创立科举制,设立进士科。

科举制进一步完善

考诗歌吧

唐太宗:扩大科举规模。

武则天:设殿试、武举。

唐玄宗时,诗赋成为进士科主要内容。

先把规模扩大

殿试、武举

唐太宗

武则天

唐玄宗

①改变了九品中正制家族世袭,扩大了官吏选拔的来源,有利于国家的统一。

②每个人只要能通过科举考试都能当官,有利于社会的稳定。

科考与过去的选官制度相比,最根本的区别

虽一介草民,我也可以科考做官。

①读书、应考、做官三件事联系在一起

②规定考试内容、录取标准

为国家挑人才

统治者获利最大

1.下列关于科举制度历史作用的表述,不正确的是( )

A.便于在全社会范围内选拔人才

B.挫伤了读书人对前途的自信和热情

C. 使国家机构人员不断更新

D.推动了唐朝崭新局面的出现

B

2.隋唐之前的选官主要凭( )

A.思想进步 B.家世背景 C.才能 D.勤劳

B

3.在科举制创立之初,李世民曾有一句名言。他看着新科进士从 门中鱼贯而入,得意地说:“天下英雄尽入吾彀(gòu)中矣!”对此理解最确切的是( )

A. 科举制扩大了唐朝统治的社会基础

B.科举考试选中了天下英雄

C.新科进士很多

D.新科进士是人才

D

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.拜,按一定礼节授予(任命)官职,一般用于升任高官。如“以相如功大,拜为上卿”。

B.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。

C.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。

D.古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、休致等名称,来指官员辞职归家。

C

隋炀帝大业年间

背书吧

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

《论语》《孟子》《大学》《中庸》

四书

五经

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

科举考试的科目

八股文,是明清科举考试的一种文体,并不是科举考试的科目

知识链接

孔子

隋唐后 儒家经典为主

五言试帖

帖经(墨义)

——填空题

——对联

科考最关键的两科:明经科(儒家经典)和进士科(诗赋、政论)

我太难了.......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

姓名:李生

字:子恒

朝代:明朝

籍贯:新疆人

考试内容:

八股文、试帖诗、经论、律赋等

童 生 试

县试 府试 院试

主考官 各县县官 各府知府 学政

考试时间 春季 夏季 不确定

考试结果 录取参加府试 录取参加院试 录取成为秀才

童生试

只有通过院试,我才能成为秀才

一年之内,秀才Get

乡 试

我可要好好准备

主考官:由朝廷选派

考试时间:每三年一考,八月举行,又称“秋闱”

考试地点:各省省城

乡试

备考一年,

第二年秋季八月,

通过乡试

现在我正式成为了一名“举人”

乡试中“我”是第一名

所以,又被叫做“解元”

填空题

1.参加童生试,需经过 、 、 三个阶段 ,才能获得 资格。

2. 在秋八月举行,所以又被叫做 。

填空题

1.参加童生试,需经过 、 、 三个阶段 ,才能获得 资格。

2. 在秋八月举行,所以又被叫做 。

县试

府试

秀才

乡试

秋闱

院试

会 试

我也要好好准备

主考官:礼部

考试时间:每三年一次,在春季举行,又称“春闱”

考试地点:京城

会试

备考半年

第三年春天

通过会试

现在我正式成为了一名“贡士”

会试中“我”也是第一名

所以,又被叫做“会元”

填空题

1.会试又被称为“ ”,通过会试的考生被叫做“ ”,在会试中取得第一名即“ ”。

填空题

1.会试又被称为“ ”,通过会试的考生被叫做“ ”,在会试中取得第一名即“ ”。

春闱

贡士

会元

殿 试

我更要好好准备

主考官:皇帝亲自策问,以定甲第

考试时间:三月初一

考试地点:殿廷

殿试又称“廷试”

殿试

备考一月

第三年三月初一

参加殿试

现在我正式成为了一名“进士”

殿试结束,

回家等待皇榜发布

殿试又称“廷试”,是科举制级别最高的考试。

三甲

二甲

一甲

三甲

若干名,赐“进士出身”的称号

第三名探花

第二名榜眼

第一名状元

赐“进士及第”的称号

若干名,赐“同进士出身”的称号

“三鼎甲”

接下来,小生要给大家科普什么叫“三鼎甲”

状元:科举殿试一甲第一名之称。

榜眼:科举考试中一甲第二名的称号。(南宋以后才开始用榜眼专称殿试第二名,而以探花专称第三名。)

探花:科举考试中殿试一甲第三名的称号

状元、榜眼、探花合称“三鼎甲”。

及第:科举考试应试中选。

“披宫锦”指“中进士”

“登科”是及第的别称,也就是考中进士。

金榜题名

这是每一位考生的毕生所愿

“连中三元”

光耀门楣

寒窗苦读十余载,一朝高中,夺得状元

填空题

1.殿试又被称为“ ”,殿试由 主考,有时也委派给大臣主持。

2.乡试在 举行,会试在 举行,殿试

在 举行 ”。

廷试

皇帝

各省省城

京城

殿廷

填空题

1.“三鼎甲”指的是“ ”,“ ”、“ ” 。

2.“连中三元”是指依次获得” 、 、 。

填空题

1.“三鼎甲”指的是“ 状元 ”,“ 榜眼 ”、“ 探花 ” 。

2.“连中三元”是指依次获得” 解元 、会元 、状元。

四年时间,小生才完成了科举考试

童生试

小生带大家回顾一下科举考试的历程

乡试

成为“举人”

成为“秀才”

会试

殿试

成为“贡士”

成为“进士”

小生“连中三元”

小生带大家回顾一下科举考试的历程

乡试

成为“解元”

会试

殿试

成为“会元”

成为“状元”

“连中三元”

金榜题名时......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

科举制的影响

政治

艺术

文化

政治

欧阳修

苏轼

林则徐

①改善了用人制度——“非进士不进翰林,非翰林不入内阁”

②促进了教育事业的发展——社会上读书风气盛行

文化

春事日已歇,池塘旷幽寻

张又新

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。

唐寅

③促进了文学艺术的发展——诗词歌赋的繁荣发展

艺术

三、科举制的影响

①改善了用人制度——“非进士不进翰林,非翰林不入内阁”

②促进了教育事业的发展——社会上读书风气盛行

③促进了文学艺术的发展——诗词歌赋的繁荣发展

科举要消亡了......

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

四、科举制的消亡

清末(1905年)废除科举,兴办学堂

慈禧太后

起源

内容

影响

消亡

科举考试兴起至消亡的历程

还是参加高考吧......

比科考还容易些

课堂小结

真题演练

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.太学是中国古代的的一种大学,始设予汉代,为中央官学、最高学府。隋代以后改为国子监,面国子监内同时也设太学。宋代太学仍为最高学府,隶国于监。

B.冠,指古代男子二十岁行加冠礼,也称弱冠,表示成年。冠礼在宗庙里进行,一般由指定的贵宾给行加冠礼的青年加冠。

C.进士,是古代科举会试及第者之称,宋代进士分为三等:一等称进士及第,二等称进士出身,三等赐同进士出身。

D.书是对帝王的呈文,有不同的称呼,如章、奏、表、疏、封事等,封事是预防沿漏的意思,是一种秘密的奏议。

C

殿试

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.古人对死的称谓等级森严,“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死”。侯蒙属大夫,故死为“卒”。

B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭犹郊祀。古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭祀对象分为三类:天神、地祗、人鬼。

D.古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

D

20岁

3.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“中嘉祐二年进士第”中“第”指科举考试及格的等次,“进士”是古代科举制度中通过最后一级考试者,意为可以进授爵位之人。

B.古代任命或调任官职的词语很多,“拜中书舍人”指“授予中书舍人一职”,“徙明、亳、沧三州”指“调任明州、亳州、沧州知州”。

C.“丁母艰”是指母亲去世,回乡守丧。守丧有一定的时间规定,这在古代是一种孝顺行为,表明当事人对已故之人的崇敬和不舍。

D.“六经”指六部儒家经典著作,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍。它们是《论语》《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》。

D

六经:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“大学士”又称内阁大学士、殿阁大学士等,为辅助皇帝的高级秘书官。

B.“振恤”,即赈济与抚恤,即面对灾荒来袭时,各级政府和民间做 的相应的反应和对策。

C.“诏”先秦时代上级给下级的命令文告称诏。秦汉以后,专指帝王的文书命令。

D.“致仕”,“致”意思是“获得”,“仕”意为“官职”,“致仕”指获得官职。

D

指官员交还官职。也称致事、致政、休致。

2018.高考全国卷II

许将字中元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功综核无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹辟公舍以待来诉者士无留难契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对日:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。”遂命将诣枢密院阅文书。及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:“看南朝状元。”

第四关 真题演练

及肄射,将先破的。契丹使萧禧馆客,禧果以代州为问,将随问随答。禧又曰:“界渠未定,顾和好体重,吾且往大国分画矣。”将日:“此事,申饬边臣岂不可,何以使为 ”禧惭不能对。归报,神宗善之。明年,知秦州,又改郓州。上元张灯,吏籍为盗者系狱,将日:“是绝其自新之路也。”悉纵遣之,自是民无一人犯法,三圄皆空。父老叹日:“自王沂公后五十六年,始再见狱空耳。”郓俗士子喜聚肆以谤官政,将虽弗禁,其俗自息。

召为兵部侍郎。上疏言:“治兵有制,名虽不同,从而横之,方而圆之,使万众犹一人。”及西方用兵,神宗遣近传问兵马之数,将立具上之;明日,访枢臣,不能对也。绍圣初,入为吏部尚书,章博为相,与蔡卞同肆罗织,贬消无祜诸臣,秦发司马光墓。哲宗以问将,对日:“发人之墓,非盛德事。”知颖昌府,移大名。在大名六年,数命老,召为估神观使。政和初,卒,年七十五。财开府仅同三司,谥日文定。

(节选自《宋史·许将传》)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通称,现代则称为首都,“京”“师”单用,旧时均可指国都。

D

答案:D “师”单用,不可指国都。

2017.高考全国卷III

王涣宇稚子广汉郭人也父顺安定太守涣少好侠尚年数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问日:“在郡何以为理 ”宠顿首谢日:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。

其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发随奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠釅以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。

吏问其故,咸言平常持来到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,检帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠别奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太中。

(节选自(后汉书·王涣传》)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.状元是我国古代科举制度中一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。

B.上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后第一个重要节日。

C.近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王的影响也很大。

D.告老本指古代社会官员因年老辞去职务,,有时也是官员因故辞职的一种借口。

C

答案:C 近侍职位并不高。

2016年全国三卷

王三善,字彭伯,永城人。万历二十九年进士。天启元年十月,擢右佥都御史,代李耘巡抚贵州,时奢崇明已陷重庆。明年二月,安邦彦亦反,围贵阳,坛及巡按御史史永安连章告急,趣三善驰援。至十二月朔,知贵阳围益困,集众计日:“失城死法,进援死敌,等死耳,盍死敌乎 ”自将二万人,与参议向日升,副总兵刘超等由中路,当贼锋。超前锋遇贼,众欲退,斩二人乃定。三善等大军亦至,遂夺龙里城。后生获邦彦弟阿伦,遂抵贵阳城下,贼解围去。

总督杨述中驻沅州,畏贼。朝命屡趣,始移镇远。议与三善左,三善屡求退,不许。会崇明为川师所窘,逃入贵州龙场,依邦彦。三善议会师进讨,述中暨诸将多持不可。三善排群议,以闰十月,自将六万人渡乌江,次黑石,连败贼,斩前逃将覃弘化以徇。军中乏食,诸将请退师。三善怒日:“汝曹欲退,不如斩吾首诣贼降。”诸将乃不敢言。三善募壮士逼漆山,语将士日:“战不捷,此即吾致身处也。”将士殊死战,贼大败,邦彦狼狈走。

三善屯大方久食尽述中弗为援不得已议退师官军行且战至内庄后军为贼所断三善还救士卒多奔陈其愚者,贼心腹,先诈降,三善信之,与筹兵事,故军中虚实贼无不知。至是遇贼,其愚故纵辔冲三善坠马。三善知有变,急解印绶付家人,拔刀自刎,不殊,群贼拥之去。骂不屈,遂遇害。家中州,好交四方奇士侠客,后辄得其用。救贵阳时,得邸报不视,日:“吾方办贼,奚暇及此 且朝议战守纷纷,阅之徒乱人意。”其坚决如此。崇祯改元,赠兵部尚书,世荫锦衣佥事。

(选自《明史.王三善传》,有删改)

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.进士,古代科举殿试及第者之称。中进士之后,及第者不久就会被授予县令、县丞等地方官职。

B.朔,农历每月初一,其他表示时间的词还有:望(农历每月十五)、晦(农历每月月末)等。

C.邸报,汉唐时的地方长官,皆在京师设邸,邸中传抄诏令奏章之属,以通报诸侯、藩镇。后世又称朝廷的官报

为“邸报”,也称“邸抄”。

D.世荫,封建时代子孙因祖辈父辈的地位而得官,是上古世袭制的一种,类似的有“恩荫”等。

A

答案:A 中进士之后,进士多入为翰林官,根据等级、名次高

低做不同安排

1.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.进士及第指科举时代经考试合格后录取成为进士,明、清两代特指科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

B.礼部为中国古代官署。其长官为礼部尚书,主要管理全国学校事务、科举考试、藩属外交事宜以及官吏的升降。

C.庠序指古代乡学,与帝王的“辟雍”、诸侯的“泮宫”学大学相对,后泛指学校,如《寡人之于国也》“谨庠序之,申之以孝悌之义"中的“庠序"就是指学校。

D.教授是我国古代的学官名称,宋代除宗学、医学、武学等设置教授传授学业外,各路的州、县均置教授。

B

答案:B “官吏的升降由吏部负责”

2.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之“举进士”,中试者皆称“进士”。

B.国子监是当时国家设立的最高学府,在国子监学习的学生称“国子监生”。

C.殿试是科举制度中最高一级的考试, 在宫廷举行,由皇帝亲自主持,只考策问一场。

D.会试是中国古代科举制度中的中央考试。参加的人是举人,在乡试后第二年的春天举行,所以又叫“春闱”

A

答案:A “隋炀帝大业年间”始置进士科目

4.下列对文中画横线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“明经”指选举官员的科目,汉朝时候出现,被推举者须明习经学,故以“明经”为名。

B.“诸生”是明清时期经考试录取而进人府、州、县各级学校学习的生员。生员有增生、附生、廩生、例生等,统称“诸生”。

C.“高第”既指官吏考核成绩优等,也指生员参加科举考试成绩优等。

D.明清形成了完备的科举考试制度,正式的科举考试共分3级:乡试、会试和殿试。考中乡试的称“贡士”。

D

答案:D 考中乡试称“举人”,考中会试称“贡士”

5、古代科举制度,是中国古代选拔人才任用官吏的一种制度,它是古代中国的一项重要政治制度,对中国社会和文化产生了巨大影响,隋唐到清代的历经了一千三百多年。科举制度中参加县府考试、省级考试、京城考试和皇宫大殿考试及其合格者,分别称为:( B )

A、乡试——举人 会试——贡士 殿试——进士 院试——秀才

B、院试——秀才 乡试——举人 会试——贡士 殿试——进士

C、会试——贡士 殿试——进士 院试——秀才 乡试——举人

D、殿试——进士 院试——秀才 乡试——举人 会试——贡士

6、四书五经是四书和五经的合称,是中国儒家的经典书籍,是南宋著名理学家朱熹所提出,是儒家的经典著作。其中“四书”是指:( )

A、《诗经》 、《尚书》 、《周易》和《春秋》

B、《大学》 、《中庸》 、《论语》和《孟子》

C、《国语》 、《左传》 、《礼记》和《春秋》

D、《诗经》 、《尚书》 、《礼记》和《周易》

6、四书五经是四书和五经的合称,是中国儒家的经典书籍,是南宋著名理学家朱熹所提出,是儒家的经典著作。其中“四书”是指:( B )

A、《诗经》 、《尚书》 、《周易》和《春秋》

B、《大学》 、《中庸》 、《论语》和《孟子》

C、《国语》 、《左传》 、《礼记》和《春秋》

D、《诗经》 、《尚书》 、《礼记》和《周易》

谢谢观看