统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第五单元 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第五单元 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 14:03:32 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第五单元

第17课国家出路的探索和列强侵略的加剧

课标:1、认识甲午中日战争对中国社会的影响,概述晚清时期中国军民反抗外来侵略的斗争事迹(太平天国运动),理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性(太平天国运动、洋务运动)。

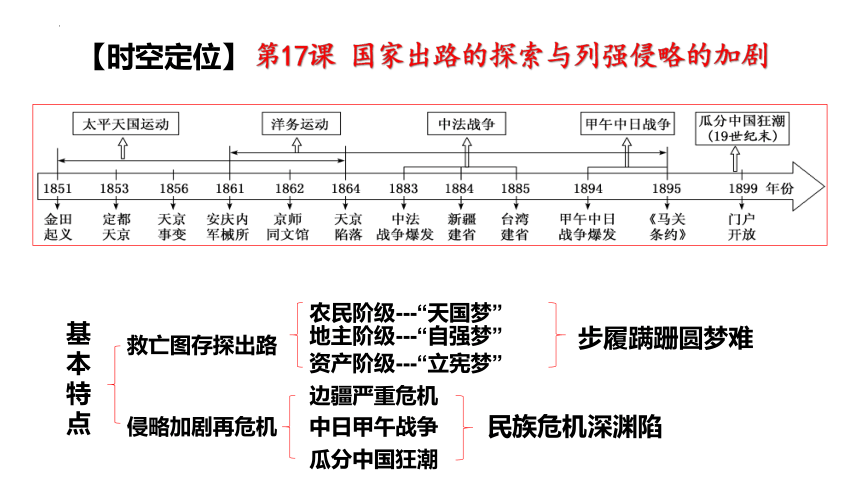

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

【时空定位】

救亡图存探出路

侵略加剧再危机

基

本

特

点

农民阶级---“天国梦”

地主阶级---“自强梦”

资产阶级---“立宪梦”

步履蹒跚圆梦难

边疆严重危机

中日甲午战争

瓜分中国狂潮

民族危机深渊陷

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

思:农民阶级天国梦因何而起,缘何而灭,对当时清政府产生什么样的影响

洪秀全

洪秀全,原名火秀,族名仁坤,太平天国天王。广东花县人,汉族。家中世代务农,7岁入私塾,16岁辍学。18岁起在本村和邻村当塾师,多次到广州考秀才未中。

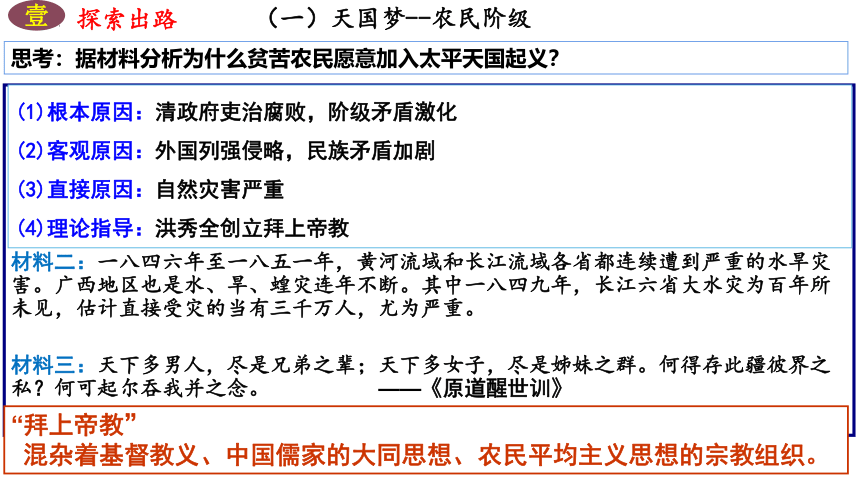

思考:据材料分析为什么贫苦农民愿意加入太平天国起义?

材料一: 鸦片战争失败后,中国国内的危机进一步加深。社会各阶级之间,尤其是官民之间的矛盾进一步激化。各级官府首先是州、县的所谓“亲民之官”,只知变本加厉的敲诈、勒索,把战费与赔款的负担转嫁到广大纳税者,尤其是贫苦农民头上,致使他们的生活陷入绝望的境地。

—摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二:一八四六年至一八五一年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害。广西地区也是水、旱、蝗灾连年不断。其中一八四九年,长江六省大水灾为百年所未见,估计直接受灾的当有三千万人,尤为严重。

材料三:天下多男人,尽是兄弟之辈;天下多女子,尽是姊妹之群。何得存此疆彼界之私?何可起尔吞我并之念。 ——《原道醒世训》

“拜上帝教”

混杂着基督教义、中国儒家的大同思想、农民平均主义思想的宗教组织。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

(1)根本原因:清政府吏治腐败,阶级矛盾激化

(2)客观原因:外国列强侵略,民族矛盾加剧

(3)直接原因:自然灾害严重

(4)理论指导:洪秀全创立拜上帝教

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

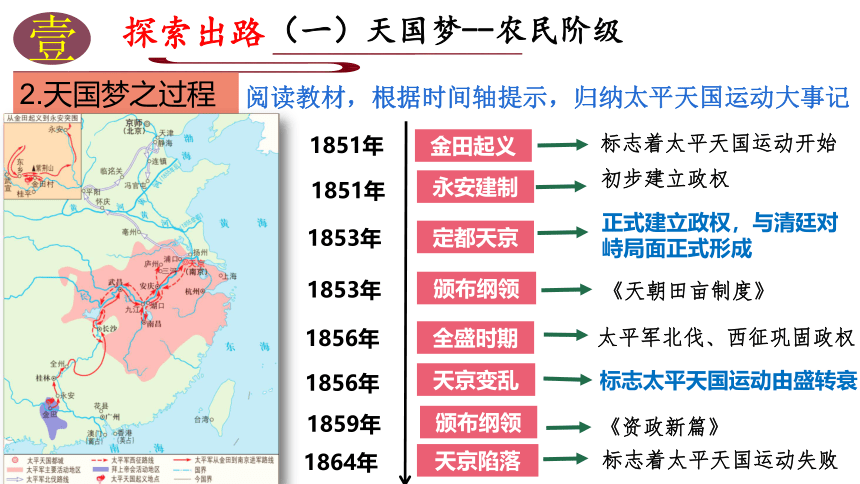

2.天国梦之过程

阅读教材,根据时间轴提示,归纳太平天国运动大事记

永安建制

定都天京

颁布纲领

天京变乱

天京陷落

1864年

1856年

1856年

1853年

1851年

1851年

1853年

金田起义

全盛时期

标志太平天国运动由盛转衰

《天朝田亩制度》

颁布纲领

1859年

《资政新篇》

太平军北伐、西征巩固政权

标志着太平天国运动开始

初步建立政权

正式建立政权,与清廷对峙局面正式形成

标志着太平天国运动失败

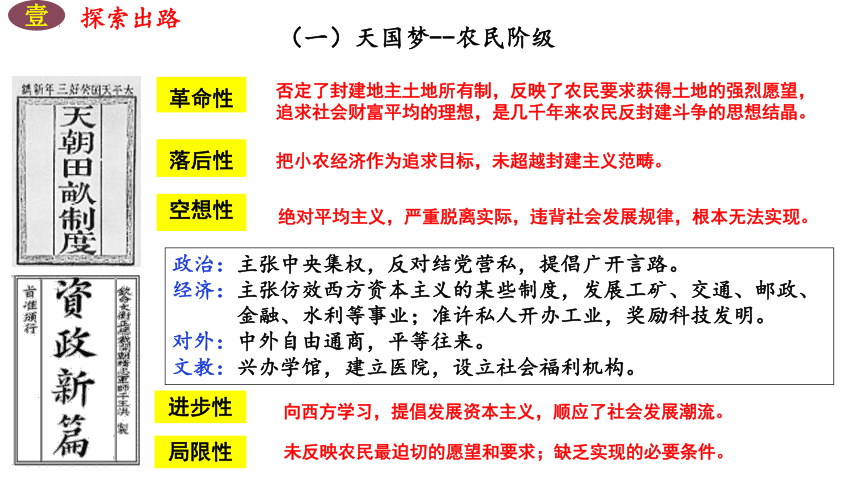

革命性

落后性

空想性

否定了封建地主土地所有制,反映了农民要求获得土地的强烈愿望,追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。

绝对平均主义,严重脱离实际,违背社会发展规律,根本无法实现。

政治:主张中央集权,反对结党营私,提倡广开言路。

经济:主张仿效西方资本主义的某些制度,发展工矿、交通、邮政、

金融、水利等事业;准许私人开办工业,奖励科技发明。

对外:中外自由通商,平等往来。

文教:兴办学馆,建立医院,设立社会福利机构。

进步性

向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。

局限性

未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

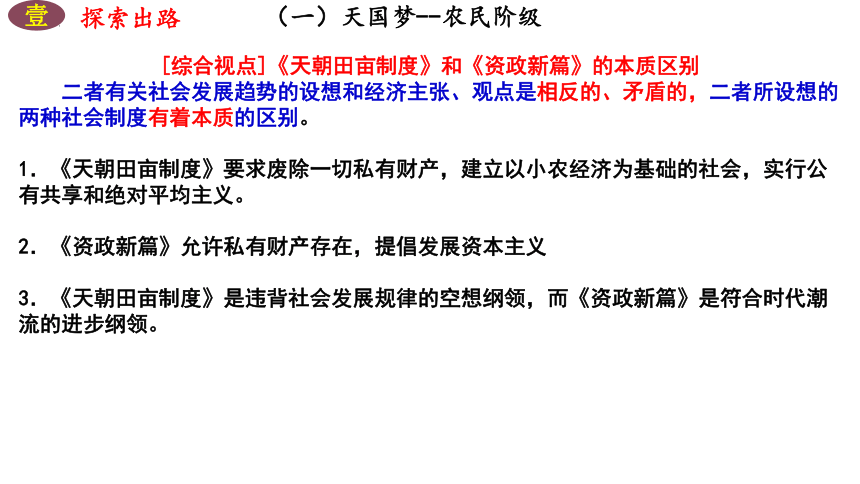

[综合视点]《天朝田亩制度》和《资政新篇》的本质区别

二者有关社会发展趋势的设想和经济主张、观点是相反的、矛盾的,二者所设想的两种社会制度有着本质的区别。

1.《天朝田亩制度》要求废除一切私有财产,建立以小农经济为基础的社会,实行公有共享和绝对平均主义。

2.《资政新篇》允许私有财产存在,提倡发展资本主义

3.《天朝田亩制度》是违背社会发展规律的空想纲领,而《资政新篇》是符合时代潮流的进步纲领。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

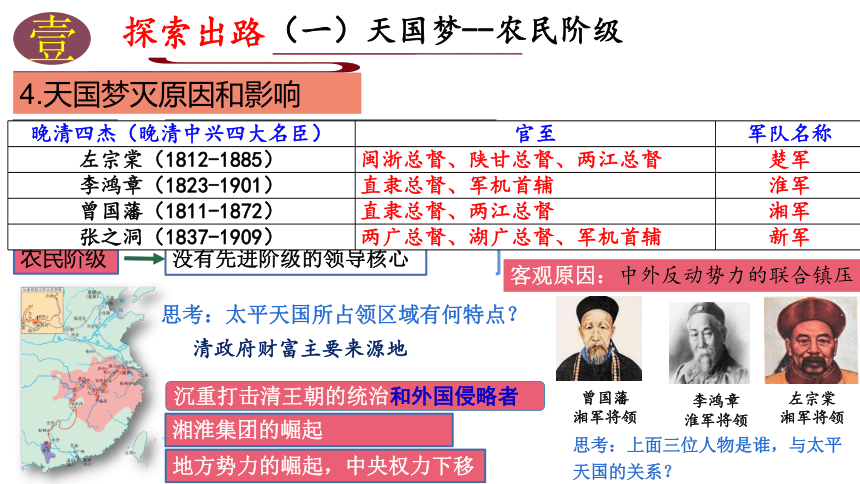

4.天国梦灭原因和影响

思考:太平天国所占领区域有何特点?

根本原因:农民阶级阶级的局限性

客观原因:中外反动势力的联合镇压

无法提出切合实际的革命纲领

两个纲领

天京变乱

没有有坚强的领导核心

拜上帝教

缺乏科学思想理论的指导

农民阶级

没有先进阶级的领导核心

清政府财富主要来源地

沉重打击清王朝的统治和外国侵略者

曾国藩

湘军将领

李鸿章

淮军将领

左宗棠

湘军将领

思考:上面三位人物是谁,与太平天国的关系?

地方势力的崛起,中央权力下移

湘淮集团的崛起

晚清四杰(晚清中兴四大名臣) 官至 军队名称

左宗棠(1812-1885) 闽浙总督、陕甘总督、两江总督 楚军

李鸿章(1823-1901) 直隶总督、军机首辅 淮军

曾国藩(1811-1872) 直隶总督、两江总督 湘军

张之洞(1837-1909) 两广总督、湖广总督、军机首辅 新军

壹

探索出路

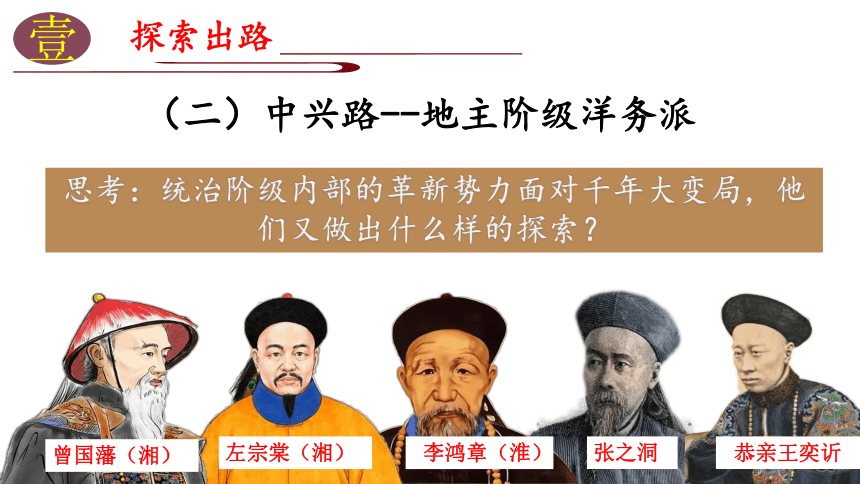

(二)中兴路--地主阶级洋务派

思考:统治阶级内部的革新势力面对千年大变局,他们又做出什么样的探索?

曾国藩(湘)

李鸿章(淮)

恭亲王奕

左宗棠(湘)

张之洞

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

1.中兴路之背景

②内忧外患

①湘淮系官僚集团崛起

2.中兴路之目的

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

如以中国之伦常、名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉? ——冯桂芬《校邠庐抗议》

指导思想:中体西用

学习西方科学技术

解决内忧外患

根本目的:维护清朝统治

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

3.中兴路之内容

上海轮船招商局

上海机器织布局

开平煤矿

京师同文馆

②近代民用工业

(求富)

④创办新式教育:新式学堂、派遣留学生

北洋舰队

③建立新式海军

江南机器制造总局

福州船政局

天津机器局

①近代军事工业

(自强)

性质:官办

内容:军事工业

性质:官督商办

内容:民用企业

南洋、福建舰队

阅读教材结合地图,找出洋务运动的内容

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向……洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

我(李鸿章)办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。

——吴永《庚子西狩丛谈》

4.中兴路之评价

1.军事企业:一定程度上增强了国力,引进西方先进技术,迈出了近代化的第一步。

2.民用企业:在客观上促进了中国民族资本主义的发展;对外国资本的入侵起了一定的抵制作用;

3.筹建海防:军事近代化

4.新式教育:教育近代化

近代化第一步

局限:初衷不是改变封建统治,只是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然。

贰

危机加剧

三十年洋务,竟毁于甲午一役!

泱泱之大国,竟败于弹丸东夷!

思考:在中国人探索出路的同时,我们又遇到怎样的危机,对当时中国产生怎样的影响?

贰

危机加剧

(一)边疆危机重

阅读教材第三子目,梳理19世纪60-90年代边疆危机的表现以及中国的应对

区域 事件 经过 结果

西北

西南 东南

东部沿海

新疆叛乱

1864新疆爆发反清起义。

1865阿古柏入侵新疆。

1875年左宗棠发兵平乱

1878年收复新疆南北两路

左宗棠收复新疆大部

1884年,新疆设行省

1883

中法战争

1894-1895

甲午中日战争

1884福建水师覆没,福州船政局被毁

1884法军进攻台湾,台湾军务大臣刘铭传击退法军。

1885镇南关大捷

1885年台湾建省,强化对台湾的管辖

1885法国占领越南,西南门户洞开

北洋水师全军覆没

中日签订《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深

贰

危机加剧

(二)甲午战争伤

1.背景

“强兵为富国之本……开拓万里波涛,布国威于四方。” ——1868明治天皇《亿兆安抚之宸翰》

日本

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

台湾

①明治维新后,日本走向资本主义道路,企图对外扩张(大陆政策)。

②朝鲜东学党起义爆发,日本借口出兵朝鲜

2.过程

1894.8丰岛海战

1894.9平壤战役

1894.9黄海海战

辽东战役

1895.2威海卫战役

3.结果

清政府战败,被迫签订《马关条约》

贰

危机加剧

(二)甲午战争伤

4.影响

条款 影响

让步 承认朝鲜独立

割地 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

赔款 赔款2亿两白银

开埠 增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸

设厂 日本可以在中国通商口岸设厂制造

国际地位降低

刺激了列强瓜分中国的野心,

民族危机进一步加深

激化阶级矛盾,使列强进一步

控制中国的经济命脉

列强侵略势力深入到中国内地

由商品输出转向资本输出

①标志洋务运动的破产,把中国进一步推向半殖民地半封建社会的深渊。

②列强掀起瓜分中国狂潮

贰

危机加剧

(三)瓜分狂潮痛

1.三国干涉还辽

2.划分势力范围

《马关条约》签订后,在俄、德、法三国联合干涉下,日本被迫归还辽东半岛,但向清政府索取3000万两白银“赎辽费”

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

①政治:划分势力范围,强租租借地

②经济:争相成为中国债主;抢夺路权、工矿利权

叁

总结

探索国家出路

列强侵略加剧

探索出路

危机加剧

农民阶级:太平天国运动

地主阶级:洋务运动

边疆危机:西北、西南、东南

甲午战争:民族危机不断加深

瓜分狂潮:划分在华势力范围

试题训练

1、李大钊在评论中国近代某一事件时说:“一班抱有民族思想的农村青年们,身受外来经济的压迫,目击……官僚政治的腐败,自然要号召那些种田烧山不能自给的农夫,破产失业的手工业者……起来,恢复他们的民族的国家了。”由此可知,该事件是( )

A.太平天国运动 B.义和运动

C.辛亥革命 D.秋收起义

2、吴嘉宾在《武昌纪事》中评论说:粤寇之陷省城,自武昌始。先是广西、湖南省城被围,皆守至数月,卒能待援师之集得全。惟武昌守不集二旬。……自是顺江而下,若安庆、若金陵,皆无守志矣。”关于材料评论的事件说法正确是( )

A.是近代中国寻求国家出路的最早探索

B.使得中国开始沦为半殖民地半封建社会

C.是近代中国规模最大的一次农民起义

D.开始了比较完全意义上的民族民主革命

A

C

试题训练

3、“完全废除私有制,居民原来的财物全部归圣库”。这反映出《天朝田亩制度》A.违背了社会发展客观规律

B.推动了小农经济走向解体

C.改变了农村的生产关系

D.符合时代发展潮流

4、太平天国运动期间,曾规定“凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处。彼处不足,则迁此处。凡天下田,丰荒相通,此处荒,则移彼丰处,以赈此荒处,彼处荒,则移此丰处,以赈彼荒处。”这一规定( )

A.促进了农业发展 B.调动了生产积极性

C.反映了平均思想 D.顺应了时代的潮流

A

C

试题训练

5、下图是中国近代人口总量变动示意图,图中人口急剧下降的主要原因是( )

A.清政府内部的斗争

B.太平天国运动

C.第二次鸦片战争

D.甲午中日战争

6、19世纪50年代初,咸丰皇帝命令大江南北各省在籍官绅举办团练组织。曾国藩以罗泽南的湘勇为基础,募练了一支不同于绿营制度的军队——湘军。清政府允许官绅举办团练组织的目的是( )

A.抵御西方列强 B.强化中央集权

C.创办近代工业 D.镇压农民起义

B

D

试题训练

7、孙中山评价一历史事件:“育才则有同文、方言各馆,水师、武备诸学堂”,但终因“舍本图末”,“徒袭人之皮毛,而未顾己之命脉”,所以“犹不能与欧洲颉颃”。该事件是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.预备立宪

8、曾国藩说:“购买外洋器物,……购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,……可以剿发逆,可以勤远略。”这反映清政府掀起洋务运动的根本目的是( )

A.实现工业生产 B.抵制西方列强的殖民扩张

C.发展资本主义 D.用西方技术维护清朝统治

A

D

第五单元

第17课国家出路的探索和列强侵略的加剧

课标:1、认识甲午中日战争对中国社会的影响,概述晚清时期中国军民反抗外来侵略的斗争事迹(太平天国运动),理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性(太平天国运动、洋务运动)。

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

【时空定位】

救亡图存探出路

侵略加剧再危机

基

本

特

点

农民阶级---“天国梦”

地主阶级---“自强梦”

资产阶级---“立宪梦”

步履蹒跚圆梦难

边疆严重危机

中日甲午战争

瓜分中国狂潮

民族危机深渊陷

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

思:农民阶级天国梦因何而起,缘何而灭,对当时清政府产生什么样的影响

洪秀全

洪秀全,原名火秀,族名仁坤,太平天国天王。广东花县人,汉族。家中世代务农,7岁入私塾,16岁辍学。18岁起在本村和邻村当塾师,多次到广州考秀才未中。

思考:据材料分析为什么贫苦农民愿意加入太平天国起义?

材料一: 鸦片战争失败后,中国国内的危机进一步加深。社会各阶级之间,尤其是官民之间的矛盾进一步激化。各级官府首先是州、县的所谓“亲民之官”,只知变本加厉的敲诈、勒索,把战费与赔款的负担转嫁到广大纳税者,尤其是贫苦农民头上,致使他们的生活陷入绝望的境地。

—摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二:一八四六年至一八五一年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害。广西地区也是水、旱、蝗灾连年不断。其中一八四九年,长江六省大水灾为百年所未见,估计直接受灾的当有三千万人,尤为严重。

材料三:天下多男人,尽是兄弟之辈;天下多女子,尽是姊妹之群。何得存此疆彼界之私?何可起尔吞我并之念。 ——《原道醒世训》

“拜上帝教”

混杂着基督教义、中国儒家的大同思想、农民平均主义思想的宗教组织。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

(1)根本原因:清政府吏治腐败,阶级矛盾激化

(2)客观原因:外国列强侵略,民族矛盾加剧

(3)直接原因:自然灾害严重

(4)理论指导:洪秀全创立拜上帝教

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

2.天国梦之过程

阅读教材,根据时间轴提示,归纳太平天国运动大事记

永安建制

定都天京

颁布纲领

天京变乱

天京陷落

1864年

1856年

1856年

1853年

1851年

1851年

1853年

金田起义

全盛时期

标志太平天国运动由盛转衰

《天朝田亩制度》

颁布纲领

1859年

《资政新篇》

太平军北伐、西征巩固政权

标志着太平天国运动开始

初步建立政权

正式建立政权,与清廷对峙局面正式形成

标志着太平天国运动失败

革命性

落后性

空想性

否定了封建地主土地所有制,反映了农民要求获得土地的强烈愿望,追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。

绝对平均主义,严重脱离实际,违背社会发展规律,根本无法实现。

政治:主张中央集权,反对结党营私,提倡广开言路。

经济:主张仿效西方资本主义的某些制度,发展工矿、交通、邮政、

金融、水利等事业;准许私人开办工业,奖励科技发明。

对外:中外自由通商,平等往来。

文教:兴办学馆,建立医院,设立社会福利机构。

进步性

向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。

局限性

未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

[综合视点]《天朝田亩制度》和《资政新篇》的本质区别

二者有关社会发展趋势的设想和经济主张、观点是相反的、矛盾的,二者所设想的两种社会制度有着本质的区别。

1.《天朝田亩制度》要求废除一切私有财产,建立以小农经济为基础的社会,实行公有共享和绝对平均主义。

2.《资政新篇》允许私有财产存在,提倡发展资本主义

3.《天朝田亩制度》是违背社会发展规律的空想纲领,而《资政新篇》是符合时代潮流的进步纲领。

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

壹

探索出路

(一)天国梦--农民阶级

4.天国梦灭原因和影响

思考:太平天国所占领区域有何特点?

根本原因:农民阶级阶级的局限性

客观原因:中外反动势力的联合镇压

无法提出切合实际的革命纲领

两个纲领

天京变乱

没有有坚强的领导核心

拜上帝教

缺乏科学思想理论的指导

农民阶级

没有先进阶级的领导核心

清政府财富主要来源地

沉重打击清王朝的统治和外国侵略者

曾国藩

湘军将领

李鸿章

淮军将领

左宗棠

湘军将领

思考:上面三位人物是谁,与太平天国的关系?

地方势力的崛起,中央权力下移

湘淮集团的崛起

晚清四杰(晚清中兴四大名臣) 官至 军队名称

左宗棠(1812-1885) 闽浙总督、陕甘总督、两江总督 楚军

李鸿章(1823-1901) 直隶总督、军机首辅 淮军

曾国藩(1811-1872) 直隶总督、两江总督 湘军

张之洞(1837-1909) 两广总督、湖广总督、军机首辅 新军

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

思考:统治阶级内部的革新势力面对千年大变局,他们又做出什么样的探索?

曾国藩(湘)

李鸿章(淮)

恭亲王奕

左宗棠(湘)

张之洞

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

1.中兴路之背景

②内忧外患

①湘淮系官僚集团崛起

2.中兴路之目的

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

如以中国之伦常、名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉? ——冯桂芬《校邠庐抗议》

指导思想:中体西用

学习西方科学技术

解决内忧外患

根本目的:维护清朝统治

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

3.中兴路之内容

上海轮船招商局

上海机器织布局

开平煤矿

京师同文馆

②近代民用工业

(求富)

④创办新式教育:新式学堂、派遣留学生

北洋舰队

③建立新式海军

江南机器制造总局

福州船政局

天津机器局

①近代军事工业

(自强)

性质:官办

内容:军事工业

性质:官督商办

内容:民用企业

南洋、福建舰队

阅读教材结合地图,找出洋务运动的内容

壹

探索出路

(二)中兴路--地主阶级洋务派

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向……洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

我(李鸿章)办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。

——吴永《庚子西狩丛谈》

4.中兴路之评价

1.军事企业:一定程度上增强了国力,引进西方先进技术,迈出了近代化的第一步。

2.民用企业:在客观上促进了中国民族资本主义的发展;对外国资本的入侵起了一定的抵制作用;

3.筹建海防:军事近代化

4.新式教育:教育近代化

近代化第一步

局限:初衷不是改变封建统治,只是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然。

贰

危机加剧

三十年洋务,竟毁于甲午一役!

泱泱之大国,竟败于弹丸东夷!

思考:在中国人探索出路的同时,我们又遇到怎样的危机,对当时中国产生怎样的影响?

贰

危机加剧

(一)边疆危机重

阅读教材第三子目,梳理19世纪60-90年代边疆危机的表现以及中国的应对

区域 事件 经过 结果

西北

西南 东南

东部沿海

新疆叛乱

1864新疆爆发反清起义。

1865阿古柏入侵新疆。

1875年左宗棠发兵平乱

1878年收复新疆南北两路

左宗棠收复新疆大部

1884年,新疆设行省

1883

中法战争

1894-1895

甲午中日战争

1884福建水师覆没,福州船政局被毁

1884法军进攻台湾,台湾军务大臣刘铭传击退法军。

1885镇南关大捷

1885年台湾建省,强化对台湾的管辖

1885法国占领越南,西南门户洞开

北洋水师全军覆没

中日签订《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深

贰

危机加剧

(二)甲午战争伤

1.背景

“强兵为富国之本……开拓万里波涛,布国威于四方。” ——1868明治天皇《亿兆安抚之宸翰》

日本

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

台湾

①明治维新后,日本走向资本主义道路,企图对外扩张(大陆政策)。

②朝鲜东学党起义爆发,日本借口出兵朝鲜

2.过程

1894.8丰岛海战

1894.9平壤战役

1894.9黄海海战

辽东战役

1895.2威海卫战役

3.结果

清政府战败,被迫签订《马关条约》

贰

危机加剧

(二)甲午战争伤

4.影响

条款 影响

让步 承认朝鲜独立

割地 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

赔款 赔款2亿两白银

开埠 增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸

设厂 日本可以在中国通商口岸设厂制造

国际地位降低

刺激了列强瓜分中国的野心,

民族危机进一步加深

激化阶级矛盾,使列强进一步

控制中国的经济命脉

列强侵略势力深入到中国内地

由商品输出转向资本输出

①标志洋务运动的破产,把中国进一步推向半殖民地半封建社会的深渊。

②列强掀起瓜分中国狂潮

贰

危机加剧

(三)瓜分狂潮痛

1.三国干涉还辽

2.划分势力范围

《马关条约》签订后,在俄、德、法三国联合干涉下,日本被迫归还辽东半岛,但向清政府索取3000万两白银“赎辽费”

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

①政治:划分势力范围,强租租借地

②经济:争相成为中国债主;抢夺路权、工矿利权

叁

总结

探索国家出路

列强侵略加剧

探索出路

危机加剧

农民阶级:太平天国运动

地主阶级:洋务运动

边疆危机:西北、西南、东南

甲午战争:民族危机不断加深

瓜分狂潮:划分在华势力范围

试题训练

1、李大钊在评论中国近代某一事件时说:“一班抱有民族思想的农村青年们,身受外来经济的压迫,目击……官僚政治的腐败,自然要号召那些种田烧山不能自给的农夫,破产失业的手工业者……起来,恢复他们的民族的国家了。”由此可知,该事件是( )

A.太平天国运动 B.义和运动

C.辛亥革命 D.秋收起义

2、吴嘉宾在《武昌纪事》中评论说:粤寇之陷省城,自武昌始。先是广西、湖南省城被围,皆守至数月,卒能待援师之集得全。惟武昌守不集二旬。……自是顺江而下,若安庆、若金陵,皆无守志矣。”关于材料评论的事件说法正确是( )

A.是近代中国寻求国家出路的最早探索

B.使得中国开始沦为半殖民地半封建社会

C.是近代中国规模最大的一次农民起义

D.开始了比较完全意义上的民族民主革命

A

C

试题训练

3、“完全废除私有制,居民原来的财物全部归圣库”。这反映出《天朝田亩制度》A.违背了社会发展客观规律

B.推动了小农经济走向解体

C.改变了农村的生产关系

D.符合时代发展潮流

4、太平天国运动期间,曾规定“凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处。彼处不足,则迁此处。凡天下田,丰荒相通,此处荒,则移彼丰处,以赈此荒处,彼处荒,则移此丰处,以赈彼荒处。”这一规定( )

A.促进了农业发展 B.调动了生产积极性

C.反映了平均思想 D.顺应了时代的潮流

A

C

试题训练

5、下图是中国近代人口总量变动示意图,图中人口急剧下降的主要原因是( )

A.清政府内部的斗争

B.太平天国运动

C.第二次鸦片战争

D.甲午中日战争

6、19世纪50年代初,咸丰皇帝命令大江南北各省在籍官绅举办团练组织。曾国藩以罗泽南的湘勇为基础,募练了一支不同于绿营制度的军队——湘军。清政府允许官绅举办团练组织的目的是( )

A.抵御西方列强 B.强化中央集权

C.创办近代工业 D.镇压农民起义

B

D

试题训练

7、孙中山评价一历史事件:“育才则有同文、方言各馆,水师、武备诸学堂”,但终因“舍本图末”,“徒袭人之皮毛,而未顾己之命脉”,所以“犹不能与欧洲颉颃”。该事件是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.预备立宪

8、曾国藩说:“购买外洋器物,……购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,……可以剿发逆,可以勤远略。”这反映清政府掀起洋务运动的根本目的是( )

A.实现工业生产 B.抵制西方列强的殖民扩张

C.发展资本主义 D.用西方技术维护清朝统治

A

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进