高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 12:55:16 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

记念刘和珍君

鲁迅

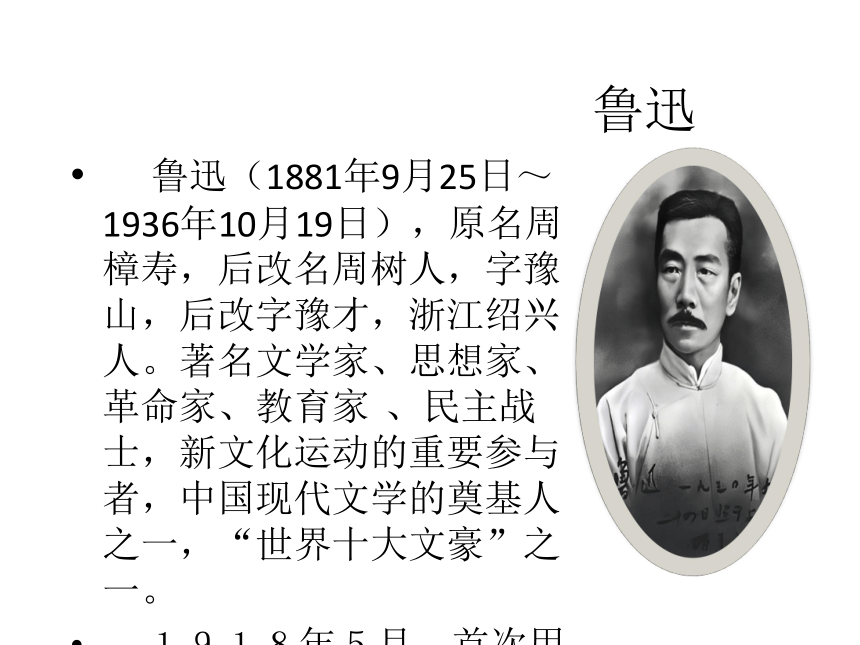

鲁迅

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一,“世界十大文豪”之一。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

主要作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《且介亭杂文》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明的渴慕的民族启示录。

背景介绍

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,并炮击国民军,守军死伤十余名。国民军开炮自卫还击,将日本军舰逐出大沽口。事后,日本与英、美、法、意、荷、比、西等8国公使,以维护于《辛丑条约》为借口,企图武力威胁北洋政府。

3月18日,社会各界在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闸的“三一八”惨案。刘和珍等都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑的一天”。

一、初读文本,梳理结构

快速阅读文本,结合下面的结构导图,按照要求完成下面的学习任务。

记念 刘和 珍君 写作缘由——纪念烈士

写作必要——

纪念的内容 ④

经验教训——请愿无用

1、文章从行文思路上可以划分为三个部分,请结合已给内容,概括出其他两个部分的主要意思,并将其填人图中①②处。

2、请根据“写作缘由——纪念烈士”这样的提示,在图中③④⑤⑥ 处填出相应的内容。

3、鲁迅先生写这篇纪念文章时心情是很复杂的,但主要有两种情感。请用两个四字短语加以概括,并将其填入图中 处。

提示:

①纪念的目的

②纪念的意义

③唤起民众

④交往过程——暗自惊诧

⑤遇害事实——悲愤交加

⑥遇害经过——从容转辗

死难意义——奋然前行

控诉暴行,沉痛悼念

二、再读课文,鉴赏人物,体会情感

学生再次阅读文本,小组合作,完成下面的学习任务。

1、文章在记叙刘和珍的事迹时,没有面面俱到地铺写,而是以片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出她的形象。请阅读相关部分,概括出这些事迹。结合事迹分析刘和珍是一位怎样的青年。请填写下表。

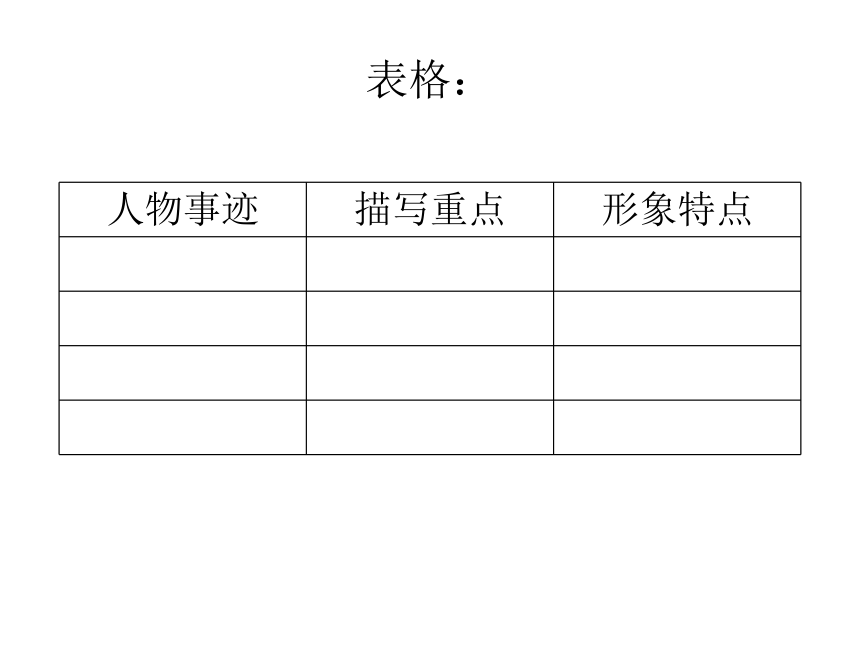

表格:

人物事迹 描写重点 形象特点

2、本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?他们在“三一八”惨案后有什么表现?对每一类人作者表达了怎样的感情?请结合文本,填写下面的表格。

表格:

人物类型 人物表现 作者情感

3、每个时代都有相应的代表人物,每个人物的命运也都多少折射出时代的特点。请你分析《记念刘和珍君》一文中具有代表性的人物以及他们身上显示的时代特征,并对作者在这些人身上寄寓的情感做简要梳理。

4、文中反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说” ……阅读课文,找出这样的句子。思考:作者为什么说这些看似矛盾的话?这些看似矛盾又反复出现的话,体现了作者怎样的感情变化思路?然后完成下面的表格。

表格:

语句 原因 情感变化

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

提示1:

人物事迹 描写重点 形象特点

在“生活艰难中,毅然预定”销行寥落的《莽原》全年 生活艰难、毅然、预定全年 热爱真理,追求进步

在女师大风波中,“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长” 不为势利所屈、反抗 敢于反抗、嫉恶如仇、有组织领导能力

提示1:续表

人物事迹 描写重点 形象特点

待到学校恢复旧观,虑及母校前途,黯然至于泣下。 虑及母校前途,黯然泣下 有责任感

她却常常微笑着,态度很温和。 也还是始终微笑着,态度很温和 常常微笑、态度温和 善良、谦和

欣然请愿,府门喋血 欣然前往、中弹、猛击两棍 坚强勇敢、不畏生死

提示2:

人物类型 人物表现 作者情感

爱国者(猛士) 悼念 尊重、激励

反动派、流言家、有恶意的闲人 污蔑 痛斥、揭露、抨击

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 淡漠 哀伤、唤醒

提示3:

爱国人士:

刘和珍、杨德群等“被害的青年”和其他请愿群众。他们都怀着一颗爱国心到执政府前抗争,捍卫民族尊严。

作者对他们或悲伤悼念,或尊敬颂扬,既感叹其勇毅也告诫他们要采用恰当的斗争方式,激励爱国者“更奋然而前行”。

反动势力;

段祺瑞执政府“有恶意的闲人”、“流言家”。他们对外软弱无能,对内疯狂镇压或甘为鹰大是民族的罪人。

作者控诉其暴行痛斥其无耻流言。

所谓“庸人”:

他们是“无恶意的闲人”,对死难者没有怜惜对国家前途漠不关心。

作者对他们这种“衰亡民族”的“默无声息”的状况感到无比痛心,渴望并呼唤他们在沉默中“爆发”拯救衰亡民族。

提示4:语句

可是我实在无话可说

我还有什么话可说呢

呜呼,我说不出话来

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

但是,我还有要说的话

表格提示:

语句 原因 情感变化

我也早觉得有写一点东西的必要了 我还在这样的世界里活着!在由反动统治者与其走狗文人交织而成的“似人非人”的世界里,在麻木不仁的庸人世界里,时间会冲淡烈士流血的印迹,而作者觉得有必要撰写文章来纪念烈士,抗拒遗忘 悲痛

续表:

语句 原因 情感变化

我正有写一点东西的必要了 纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的罪行,痛斥反动文人的卑劣。 悲痛

可是我实在无话可说 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会。 悲愤

续表:

语句 原因 情感变化

我还有什么话可说呢 “惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默”。 悲愤

呜呼,我说不出话来 极度悲痛、愤怒,没有更好的办法来纪念这些为国而死的青年。 愤怒

文章不是无情物,透过这几句看似矛盾又反复出现的话,我们可以发现这篇文章中潜藏着作者的感情:悲痛——愤怒——悲愤!正是用这样的感情链条,作者才将众多的内容如此有机地组织在一起。

三、品读语句,赏析语言

许广平曾说:“《记念刘和珍君》真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”这篇文章的语言具有深刻的哲理意味,有许多精辟的警句,有很多意蕴丰富的感人至深语句。请阅读课文,完成下面的学习任务。

1、作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋滴的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”我们应该怎样理解“真的猛士”?为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

2、联系语境,体会下面句子中红色字体词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

(1)我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

(2)苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

3、《记念刘和珍君》中作者不惜笔墨详细叙写了青年学生的死难过程,尤其是遭到枪杀的一些细节。作者以这样的方式切入,有什么用意?

4、文中写道:“刘和珍君确是死掉了”“杨德群君也死掉了”。这里连用两个“死掉了”,作者为何不用“牺牲”或“死了”

5、分析“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”句的艺术手法和作用。

6、鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的立场;在词语的反复中,让人感受到他强烈的感情。请结合《记念刘和珍君》对此做简要分析。

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

提示1:

“真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者们。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。

他们为国和民族的前途、人民的悲惨命运而哀桶,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”又是“幸福者”。

提示2:(1)

“才”说明了“我”知道消息之晚。

“便”说明了惨案发生之快。

“居然”二字,一是说明了“我”出乎意料后的惊诧,二是反映了敌人的凶残。

“而”“即”把作者这种惊诧之情又推进了一步。

这个句子突出表现了反动军阀的卑劣行径比作者想象得要严重。

(2)

“依稀”,模模糊糊;“微茫”,隐约、不清晰;“奋然”,形容振奋的样子。

这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛土”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

提示3:

写刘和珍在执政府前中弹,子弹“从背部入,斜穿心肺”,这是致命的创伤,说明执政府的走狗帮凶们是从背后突然袭击,或者早就躲藏在暗处,蓄谋已久。写张静淑中弹“其一是手枪”说明是近距离的瞄准射击,致人于死地的意图十分明显。写杨德群被击中,“弹从左肩入,穿胸偏右出”,说明射击距离很近,力度很大,还在她的"头部及胸部猛击两棍”,反动派丝亳没有想给这些学生留活路。

写死伤学生的受伤部位,有凭有据地为读者还原了当时的实际情况,揭露了执政府用心之险恶,批判了执政府粉饰太平、为自己唱赞歌的虚伪。

提示4:

“牺牲”一般是主动与敌人做斗争,勇敢地献出生命,而刘和珍君们当时是“欣然前往的”,她们并不知道执政府会布下那样的罗网,并要置她们于死地。 “牺牲”应该发生在激烈的搏斗之后,然而,她们是赤手空拳,手无寸铁,毫无防备,也亳无还手能力,所以,不能说“牺牲”。

“死掉了”与“死了”的感情强烈程度有明显差异。“死了”只是平常的陈述语气,感情平淡;而“死掉了”含有一种无辜之意,是说无缘无故死了,含有十分痛惜之情。年轻的生命就这样逝去了,太不值得。这与后文提出要避免类似请愿这样代价巨大的斗争方式,要吸取血的教训,尽量以最小的代价争取更大的胜利相照应。

提示5:

①运用了比喻的修辞手法,“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“小块”比喻前进一小步。

②作用:作者以“煤的形成”作比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛地指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

提示6:

①简约擬练。“四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语”中的“洋溢”“艰于”,“我已经出离贲怒了”中的“出离”,惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”中的“已”“尤”,用词简约疑练,强有力地表达了作者的思想感情。表现了作者对逝去的爱国青年的哀痛与敬意、对反动派和“所谓学者文人”的极度愤怒、对“无恶意的闲人”的无奈失望。

词语反复。文中五次出现“悲哀”一词,以及悲凉”“哀痛”“苦痛”等词,五次出现“微笑”一词,其中四次以“微笑”对刘和珍进行形象刻画,三次出现“有写一点东西的必要了”,两次出现“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”。词语的反复使用加强作者的情感,重复句式的运用增强了语势,混合了散文的质朴与骈文的华美和气势。

课堂练习

1、下列对文章相关内容的理解,不正确的一项是( )

A 通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

B .追悼会的气氛、程君的发问和要求引起作者对烈士的痛心的忆念,并且激起对杀人者的满腔仇恨,作者发出愤怒的控诉。

C .作为革命家、思想家,作者对惨案的经验教训进行了沉痛的总结,始终没有停止深沉地思索烈士死难的意义。

D .本文既抨击敌人,歌颂烈士,又激励世人;既回忆烈士的事迹,又评述徒手请愿,更揭露出敌人的恶行,粉碎斓言,发人深省。

2、下列对文章艺术特色的鉴赏与分析,不恰当的一项是( )

A. 第二部分两次强调“必要”,运用反复手法,突出了写作动机,旗帜鲜明地表达了作者的爱憎。这部分是按照由爱到憎的逻辑顺序来安排思路的。

B . “苟活者在淡红的血色中……将更奋然而前行”这句话是个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

C .作者引用陶渊明的诗,表明作者的态度:他认为请愿收效甚微,对社会几乎没有影响。

D .文章先对斗争的方式进行理性反思,再肯定烈士的勇毅对于将来的意义,全文收束在高昂的斗争精神上。

3、文中记叙、议论、抒情等多种表达方式是如何综合运用的?请结合文本具体分析。

4、假如我们要为刘和珍塑像,在材料选用上,你主张用大理石、汉白玉还是青铜?在人物姿态、内在神韵的塑造和刻画方面,你又有什么设想?请说说你的看法和理由。

记念刘和珍君

鲁迅

鲁迅

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一,“世界十大文豪”之一。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

主要作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《且介亭杂文》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明的渴慕的民族启示录。

背景介绍

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,并炮击国民军,守军死伤十余名。国民军开炮自卫还击,将日本军舰逐出大沽口。事后,日本与英、美、法、意、荷、比、西等8国公使,以维护于《辛丑条约》为借口,企图武力威胁北洋政府。

3月18日,社会各界在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闸的“三一八”惨案。刘和珍等都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑的一天”。

一、初读文本,梳理结构

快速阅读文本,结合下面的结构导图,按照要求完成下面的学习任务。

记念 刘和 珍君 写作缘由——纪念烈士

写作必要——

纪念的内容 ④

经验教训——请愿无用

1、文章从行文思路上可以划分为三个部分,请结合已给内容,概括出其他两个部分的主要意思,并将其填人图中①②处。

2、请根据“写作缘由——纪念烈士”这样的提示,在图中③④⑤⑥ 处填出相应的内容。

3、鲁迅先生写这篇纪念文章时心情是很复杂的,但主要有两种情感。请用两个四字短语加以概括,并将其填入图中 处。

提示:

①纪念的目的

②纪念的意义

③唤起民众

④交往过程——暗自惊诧

⑤遇害事实——悲愤交加

⑥遇害经过——从容转辗

死难意义——奋然前行

控诉暴行,沉痛悼念

二、再读课文,鉴赏人物,体会情感

学生再次阅读文本,小组合作,完成下面的学习任务。

1、文章在记叙刘和珍的事迹时,没有面面俱到地铺写,而是以片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出她的形象。请阅读相关部分,概括出这些事迹。结合事迹分析刘和珍是一位怎样的青年。请填写下表。

表格:

人物事迹 描写重点 形象特点

2、本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?他们在“三一八”惨案后有什么表现?对每一类人作者表达了怎样的感情?请结合文本,填写下面的表格。

表格:

人物类型 人物表现 作者情感

3、每个时代都有相应的代表人物,每个人物的命运也都多少折射出时代的特点。请你分析《记念刘和珍君》一文中具有代表性的人物以及他们身上显示的时代特征,并对作者在这些人身上寄寓的情感做简要梳理。

4、文中反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说” ……阅读课文,找出这样的句子。思考:作者为什么说这些看似矛盾的话?这些看似矛盾又反复出现的话,体现了作者怎样的感情变化思路?然后完成下面的表格。

表格:

语句 原因 情感变化

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

提示1:

人物事迹 描写重点 形象特点

在“生活艰难中,毅然预定”销行寥落的《莽原》全年 生活艰难、毅然、预定全年 热爱真理,追求进步

在女师大风波中,“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长” 不为势利所屈、反抗 敢于反抗、嫉恶如仇、有组织领导能力

提示1:续表

人物事迹 描写重点 形象特点

待到学校恢复旧观,虑及母校前途,黯然至于泣下。 虑及母校前途,黯然泣下 有责任感

她却常常微笑着,态度很温和。 也还是始终微笑着,态度很温和 常常微笑、态度温和 善良、谦和

欣然请愿,府门喋血 欣然前往、中弹、猛击两棍 坚强勇敢、不畏生死

提示2:

人物类型 人物表现 作者情感

爱国者(猛士) 悼念 尊重、激励

反动派、流言家、有恶意的闲人 污蔑 痛斥、揭露、抨击

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 淡漠 哀伤、唤醒

提示3:

爱国人士:

刘和珍、杨德群等“被害的青年”和其他请愿群众。他们都怀着一颗爱国心到执政府前抗争,捍卫民族尊严。

作者对他们或悲伤悼念,或尊敬颂扬,既感叹其勇毅也告诫他们要采用恰当的斗争方式,激励爱国者“更奋然而前行”。

反动势力;

段祺瑞执政府“有恶意的闲人”、“流言家”。他们对外软弱无能,对内疯狂镇压或甘为鹰大是民族的罪人。

作者控诉其暴行痛斥其无耻流言。

所谓“庸人”:

他们是“无恶意的闲人”,对死难者没有怜惜对国家前途漠不关心。

作者对他们这种“衰亡民族”的“默无声息”的状况感到无比痛心,渴望并呼唤他们在沉默中“爆发”拯救衰亡民族。

提示4:语句

可是我实在无话可说

我还有什么话可说呢

呜呼,我说不出话来

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

但是,我还有要说的话

表格提示:

语句 原因 情感变化

我也早觉得有写一点东西的必要了 我还在这样的世界里活着!在由反动统治者与其走狗文人交织而成的“似人非人”的世界里,在麻木不仁的庸人世界里,时间会冲淡烈士流血的印迹,而作者觉得有必要撰写文章来纪念烈士,抗拒遗忘 悲痛

续表:

语句 原因 情感变化

我正有写一点东西的必要了 纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的罪行,痛斥反动文人的卑劣。 悲痛

可是我实在无话可说 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会。 悲愤

续表:

语句 原因 情感变化

我还有什么话可说呢 “惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默”。 悲愤

呜呼,我说不出话来 极度悲痛、愤怒,没有更好的办法来纪念这些为国而死的青年。 愤怒

文章不是无情物,透过这几句看似矛盾又反复出现的话,我们可以发现这篇文章中潜藏着作者的感情:悲痛——愤怒——悲愤!正是用这样的感情链条,作者才将众多的内容如此有机地组织在一起。

三、品读语句,赏析语言

许广平曾说:“《记念刘和珍君》真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。”这篇文章的语言具有深刻的哲理意味,有许多精辟的警句,有很多意蕴丰富的感人至深语句。请阅读课文,完成下面的学习任务。

1、作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋滴的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”我们应该怎样理解“真的猛士”?为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”

2、联系语境,体会下面句子中红色字体词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

(1)我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

(2)苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

3、《记念刘和珍君》中作者不惜笔墨详细叙写了青年学生的死难过程,尤其是遭到枪杀的一些细节。作者以这样的方式切入,有什么用意?

4、文中写道:“刘和珍君确是死掉了”“杨德群君也死掉了”。这里连用两个“死掉了”,作者为何不用“牺牲”或“死了”

5、分析“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”句的艺术手法和作用。

6、鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的立场;在词语的反复中,让人感受到他强烈的感情。请结合《记念刘和珍君》对此做简要分析。

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

提示1:

“真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者们。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。

他们为国和民族的前途、人民的悲惨命运而哀桶,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”又是“幸福者”。

提示2:(1)

“才”说明了“我”知道消息之晚。

“便”说明了惨案发生之快。

“居然”二字,一是说明了“我”出乎意料后的惊诧,二是反映了敌人的凶残。

“而”“即”把作者这种惊诧之情又推进了一步。

这个句子突出表现了反动军阀的卑劣行径比作者想象得要严重。

(2)

“依稀”,模模糊糊;“微茫”,隐约、不清晰;“奋然”,形容振奋的样子。

这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛土”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

提示3:

写刘和珍在执政府前中弹,子弹“从背部入,斜穿心肺”,这是致命的创伤,说明执政府的走狗帮凶们是从背后突然袭击,或者早就躲藏在暗处,蓄谋已久。写张静淑中弹“其一是手枪”说明是近距离的瞄准射击,致人于死地的意图十分明显。写杨德群被击中,“弹从左肩入,穿胸偏右出”,说明射击距离很近,力度很大,还在她的"头部及胸部猛击两棍”,反动派丝亳没有想给这些学生留活路。

写死伤学生的受伤部位,有凭有据地为读者还原了当时的实际情况,揭露了执政府用心之险恶,批判了执政府粉饰太平、为自己唱赞歌的虚伪。

提示4:

“牺牲”一般是主动与敌人做斗争,勇敢地献出生命,而刘和珍君们当时是“欣然前往的”,她们并不知道执政府会布下那样的罗网,并要置她们于死地。 “牺牲”应该发生在激烈的搏斗之后,然而,她们是赤手空拳,手无寸铁,毫无防备,也亳无还手能力,所以,不能说“牺牲”。

“死掉了”与“死了”的感情强烈程度有明显差异。“死了”只是平常的陈述语气,感情平淡;而“死掉了”含有一种无辜之意,是说无缘无故死了,含有十分痛惜之情。年轻的生命就这样逝去了,太不值得。这与后文提出要避免类似请愿这样代价巨大的斗争方式,要吸取血的教训,尽量以最小的代价争取更大的胜利相照应。

提示5:

①运用了比喻的修辞手法,“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“小块”比喻前进一小步。

②作用:作者以“煤的形成”作比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛地指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

提示6:

①简约擬练。“四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语”中的“洋溢”“艰于”,“我已经出离贲怒了”中的“出离”,惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”中的“已”“尤”,用词简约疑练,强有力地表达了作者的思想感情。表现了作者对逝去的爱国青年的哀痛与敬意、对反动派和“所谓学者文人”的极度愤怒、对“无恶意的闲人”的无奈失望。

词语反复。文中五次出现“悲哀”一词,以及悲凉”“哀痛”“苦痛”等词,五次出现“微笑”一词,其中四次以“微笑”对刘和珍进行形象刻画,三次出现“有写一点东西的必要了”,两次出现“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”。词语的反复使用加强作者的情感,重复句式的运用增强了语势,混合了散文的质朴与骈文的华美和气势。

课堂练习

1、下列对文章相关内容的理解,不正确的一项是( )

A 通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

B .追悼会的气氛、程君的发问和要求引起作者对烈士的痛心的忆念,并且激起对杀人者的满腔仇恨,作者发出愤怒的控诉。

C .作为革命家、思想家,作者对惨案的经验教训进行了沉痛的总结,始终没有停止深沉地思索烈士死难的意义。

D .本文既抨击敌人,歌颂烈士,又激励世人;既回忆烈士的事迹,又评述徒手请愿,更揭露出敌人的恶行,粉碎斓言,发人深省。

2、下列对文章艺术特色的鉴赏与分析,不恰当的一项是( )

A. 第二部分两次强调“必要”,运用反复手法,突出了写作动机,旗帜鲜明地表达了作者的爱憎。这部分是按照由爱到憎的逻辑顺序来安排思路的。

B . “苟活者在淡红的血色中……将更奋然而前行”这句话是个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

C .作者引用陶渊明的诗,表明作者的态度:他认为请愿收效甚微,对社会几乎没有影响。

D .文章先对斗争的方式进行理性反思,再肯定烈士的勇毅对于将来的意义,全文收束在高昂的斗争精神上。

3、文中记叙、议论、抒情等多种表达方式是如何综合运用的?请结合文本具体分析。

4、假如我们要为刘和珍塑像,在材料选用上,你主张用大理石、汉白玉还是青铜?在人物姿态、内在神韵的塑造和刻画方面,你又有什么设想?请说说你的看法和理由。