六年级上册语文22.文言文二则《伯牙鼓琴》 表格式 教案

文档属性

| 名称 | 六年级上册语文22.文言文二则《伯牙鼓琴》 表格式 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 19:34:49 | ||

图片预览

文档简介

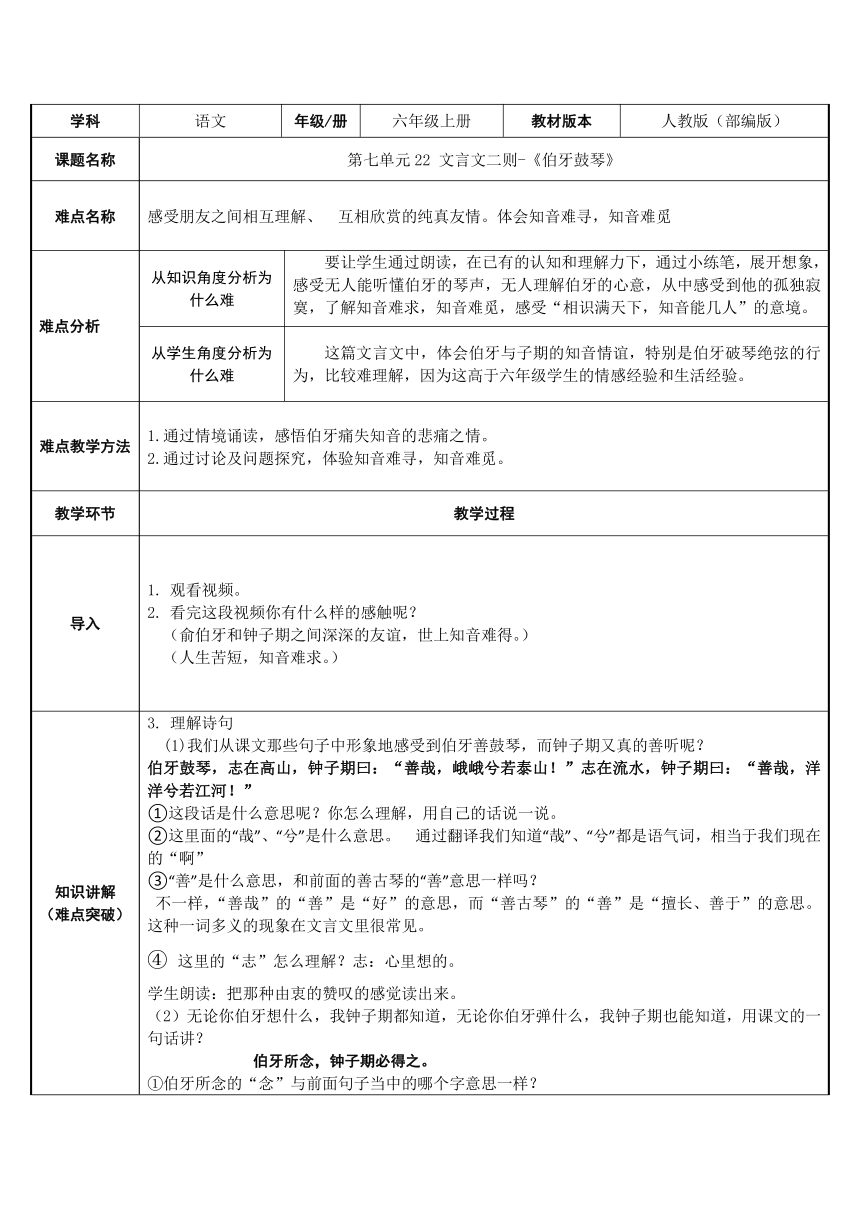

学科 语文 年级/册 六年级上册 教材版本 人教版(部编版)

课题名称 第七单元22 文言文二则-《伯牙鼓琴》

难点名称 感受朋友之间相互理解、 互相欣赏的纯真友情。体会知音难寻,知音难觅

难点分析 从知识角度分析为什么难 要让学生通过朗读,在已有的认知和理解力下,通过小练笔,展开想象,感受无人能听懂伯牙的琴声,无人理解伯牙的心意,从中感受到他的孤独寂寞,了解知音难求,知音难觅,感受“相识满天下,知音能几人”的意境。

从学生角度分析为什么难 这篇文言文中,体会伯牙与子期的知音情谊,特别是伯牙破琴绝弦的行为,比较难理解,因为这高于六年级学生的情感经验和生活经验。

难点教学方法 1.通过情境诵读,感悟伯牙痛失知音的悲痛之情。 2.通过讨论及问题探究,体验知音难寻,知音难觅。

教学环节 教学过程

导入 观看视频。 看完这段视频你有什么样的感触呢? (俞伯牙和钟子期之间深深的友谊,世上知音难得。) (人生苦短,知音难求。)

知识讲解 (难点突破) 理解诗句 (1)我们从课文那些句子中形象地感受到伯牙善鼓琴,而钟子期又真的善听呢? 伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!” ①这段话是什么意思呢?你怎么理解,用自己的话说一说。 ②这里面的“哉”、“兮”是什么意思。 通过翻译我们知道“哉”、“兮”都是语气词,相当于我们现在的“啊” ③“善”是什么意思,和前面的善古琴的“善”意思一样吗? 不一样,“善哉”的“善”是“好”的意思,而“善古琴”的“善”是“擅长、善于”的意思。这种一词多义的现象在文言文里很常见。 ④ 这里的“志”怎么理解?志:心里想的。 学生朗读:把那种由衷的赞叹的感觉读出来。 (2)无论你伯牙想什么,我钟子期都知道,无论你伯牙弹什么,我钟子期也能知道,用课文的一句话讲? 伯牙所念,钟子期必得之。 ①伯牙所念的“念”与前面句子当中的哪个字意思一样? ②无论伯牙所志、所念、所想,钟子期必得之。钟子期必得之的到底是什么? 钟子期必得之的是:伯牙的心声,伯牙倾注于琴声里的胸怀和志向。 ③那是怎么样的志向和胸怀呢? 像巍峨泰山一般的志向,洋洋江河一样的胸怀,这样想来,伯牙的“志在高山,志在流水”,不仅仅是想,那是“志存高远”的志, “胸怀大志”的志。 老师课前去查过资料,我发现好多古书上都说到伯牙琴艺妙绝天下!许多人都以听到他的琴声为荣幸,他们也都能感受到伯牙琴声的美妙,但是伯牙寄托在琴声中的高山流水般的志向和胸怀他们能得之吗 不得之 唯有谁的之?钟子期 这才是-------- 伯牙所念,钟子期必得之。

课堂练习 (难点巩固) 请你想象,假如你就是伯牙,一直以来都没有人能真正听懂你的琴声,你的内心充满了无边的寂寞与孤独。可是在这里,无论你弹什么,无论你寄托着怎样的志向和情怀,钟子期都能“善哉、善哉”地“必得之”时,你是怎样的心情?你又会有怎样的感慨想对子期说呢?你顺着“伯牙得遇钟子期,感慨道——”接着往下写。 “伯牙得遇钟子期,感慨道:善哉!善哉! ” (学生练笔,背景音乐《知音》。) 诠释知音:是啊,只有这样心有灵犀,心心相印,只有这样知志、知念又知心的人,才可以叫做——知音。 配乐师生逐句对读: 一句伯牙,一句子期!一个鼓,一个听,一个倾诉,一个回应。(师生读完后在换角色在对读) 6.传说这一次高山流水的知音相遇让伯牙和子期都相见恨晚。他们约定了第二年中秋再来相会,终于等到第二年的中秋,当伯牙兴致满满地赶来与子期相会,只可惜天意弄人啊!(背景音乐《伯牙悼子期》)伯牙面对的不是子期的人,而是子期冰冷的墓碑,此时高山默默,流水无语,天地之间也为伯牙的痛失知音而黯然失色啊! (出示:子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。) 从此还有人能知我之志吗? 还有人能知我之念吗 还有人能知我之心吗 子期已逝,知音不再,知音难觅啊!一起读! (生齐读此句) 伯牙绝弦,那是绝了所有的期待、所有的愿望,这真是一曲肝肠断,天涯无处觅知音啊! 学生再次齐读

小结 同学们,正是这破琴绝弦,正是这高山流水的知音相遇却又痛失知音,才使得这个故事更加荡气回肠。学习了今天这个故事,我想大家在今后的生活中遇到了很知心的人,你就可以称他是你------知音。 尽管我们知道知音难寻、知音难觅、但我们依然将怀抱着愿望,在生命中寻寻觅觅我们的------知音。 全班配乐朗读。

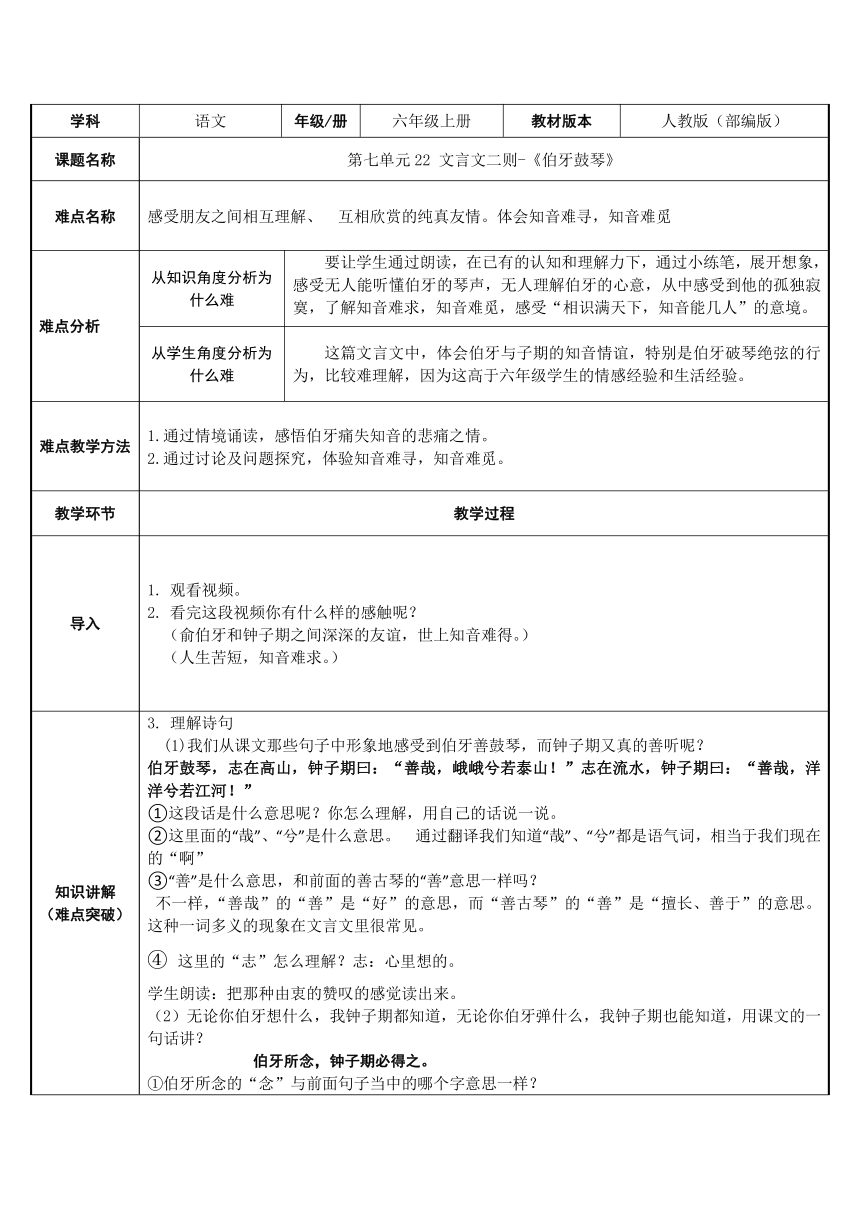

课题名称 第七单元22 文言文二则-《伯牙鼓琴》

难点名称 感受朋友之间相互理解、 互相欣赏的纯真友情。体会知音难寻,知音难觅

难点分析 从知识角度分析为什么难 要让学生通过朗读,在已有的认知和理解力下,通过小练笔,展开想象,感受无人能听懂伯牙的琴声,无人理解伯牙的心意,从中感受到他的孤独寂寞,了解知音难求,知音难觅,感受“相识满天下,知音能几人”的意境。

从学生角度分析为什么难 这篇文言文中,体会伯牙与子期的知音情谊,特别是伯牙破琴绝弦的行为,比较难理解,因为这高于六年级学生的情感经验和生活经验。

难点教学方法 1.通过情境诵读,感悟伯牙痛失知音的悲痛之情。 2.通过讨论及问题探究,体验知音难寻,知音难觅。

教学环节 教学过程

导入 观看视频。 看完这段视频你有什么样的感触呢? (俞伯牙和钟子期之间深深的友谊,世上知音难得。) (人生苦短,知音难求。)

知识讲解 (难点突破) 理解诗句 (1)我们从课文那些句子中形象地感受到伯牙善鼓琴,而钟子期又真的善听呢? 伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!” ①这段话是什么意思呢?你怎么理解,用自己的话说一说。 ②这里面的“哉”、“兮”是什么意思。 通过翻译我们知道“哉”、“兮”都是语气词,相当于我们现在的“啊” ③“善”是什么意思,和前面的善古琴的“善”意思一样吗? 不一样,“善哉”的“善”是“好”的意思,而“善古琴”的“善”是“擅长、善于”的意思。这种一词多义的现象在文言文里很常见。 ④ 这里的“志”怎么理解?志:心里想的。 学生朗读:把那种由衷的赞叹的感觉读出来。 (2)无论你伯牙想什么,我钟子期都知道,无论你伯牙弹什么,我钟子期也能知道,用课文的一句话讲? 伯牙所念,钟子期必得之。 ①伯牙所念的“念”与前面句子当中的哪个字意思一样? ②无论伯牙所志、所念、所想,钟子期必得之。钟子期必得之的到底是什么? 钟子期必得之的是:伯牙的心声,伯牙倾注于琴声里的胸怀和志向。 ③那是怎么样的志向和胸怀呢? 像巍峨泰山一般的志向,洋洋江河一样的胸怀,这样想来,伯牙的“志在高山,志在流水”,不仅仅是想,那是“志存高远”的志, “胸怀大志”的志。 老师课前去查过资料,我发现好多古书上都说到伯牙琴艺妙绝天下!许多人都以听到他的琴声为荣幸,他们也都能感受到伯牙琴声的美妙,但是伯牙寄托在琴声中的高山流水般的志向和胸怀他们能得之吗 不得之 唯有谁的之?钟子期 这才是-------- 伯牙所念,钟子期必得之。

课堂练习 (难点巩固) 请你想象,假如你就是伯牙,一直以来都没有人能真正听懂你的琴声,你的内心充满了无边的寂寞与孤独。可是在这里,无论你弹什么,无论你寄托着怎样的志向和情怀,钟子期都能“善哉、善哉”地“必得之”时,你是怎样的心情?你又会有怎样的感慨想对子期说呢?你顺着“伯牙得遇钟子期,感慨道——”接着往下写。 “伯牙得遇钟子期,感慨道:善哉!善哉! ” (学生练笔,背景音乐《知音》。) 诠释知音:是啊,只有这样心有灵犀,心心相印,只有这样知志、知念又知心的人,才可以叫做——知音。 配乐师生逐句对读: 一句伯牙,一句子期!一个鼓,一个听,一个倾诉,一个回应。(师生读完后在换角色在对读) 6.传说这一次高山流水的知音相遇让伯牙和子期都相见恨晚。他们约定了第二年中秋再来相会,终于等到第二年的中秋,当伯牙兴致满满地赶来与子期相会,只可惜天意弄人啊!(背景音乐《伯牙悼子期》)伯牙面对的不是子期的人,而是子期冰冷的墓碑,此时高山默默,流水无语,天地之间也为伯牙的痛失知音而黯然失色啊! (出示:子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。) 从此还有人能知我之志吗? 还有人能知我之念吗 还有人能知我之心吗 子期已逝,知音不再,知音难觅啊!一起读! (生齐读此句) 伯牙绝弦,那是绝了所有的期待、所有的愿望,这真是一曲肝肠断,天涯无处觅知音啊! 学生再次齐读

小结 同学们,正是这破琴绝弦,正是这高山流水的知音相遇却又痛失知音,才使得这个故事更加荡气回肠。学习了今天这个故事,我想大家在今后的生活中遇到了很知心的人,你就可以称他是你------知音。 尽管我们知道知音难寻、知音难觅、但我们依然将怀抱着愿望,在生命中寻寻觅觅我们的------知音。 全班配乐朗读。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地