化学人教版(2019)必修第一册4.2.1 元素周期律(共60张ppt)

文档属性

| 名称 | 化学人教版(2019)必修第一册4.2.1 元素周期律(共60张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-10 10:20:17 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第四章 物质结构 元素周期律

第二节 元素周期律

一、原子核外电子排布

卢瑟福的原子核式模型正确的指出了原子核的存在,很好的解释了α粒子散射实验。但是经典力学无法解释原子的稳定性。

丹麦物理学家玻尔意识到了经典力学在解释原子结构方面的困难。在普朗克关于黑体辐射和爱因斯坦关于光子的概念启发下,在1913年提出了玻尔原子结构模型。

一、原子核外电子排布

玻尔原子结构模型主要内容:

(1)电子做绕核运到的轨道不是任意的,只有当半径的大小符合一定条件时,这样的轨道才是可能的。电子在这样的轨道上绕核运动是稳定的,不产生电磁辐射;

(2)当电子从能量较高的轨道跃迁至能量较低的轨道时,会放出能量;反之,电子从能量较低的轨道跃迁至能量较高的轨道时,会吸收能量。

一、原子核外电子排布

玻尔原子结构模型的局限性:

把电子的运到看做经典力学描述下的轨道运到。实际上,原子中电子的运到没有明确的轨迹和坐标,我们只能说某时刻原子核外某电的单位体积内电子出现的概率是多少,而不能将电子的运动看做一个具有确定坐标的质点运动。

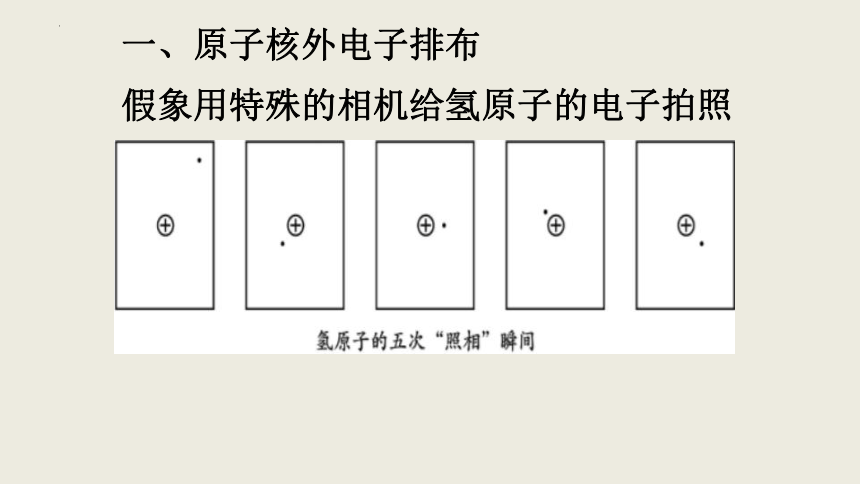

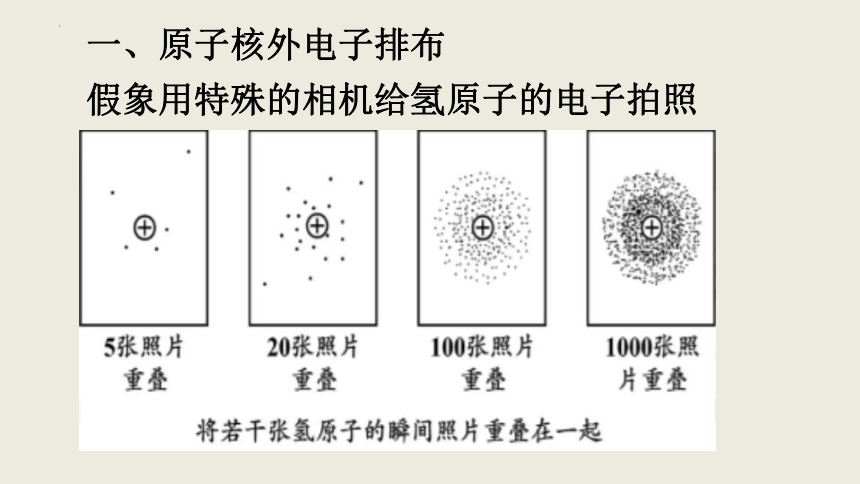

假象用特殊的相机给氢原子的电子拍照

一、原子核外电子排布

假象用特殊的相机给氢原子的电子拍照

一、原子核外电子排布

一、原子核外电子排布

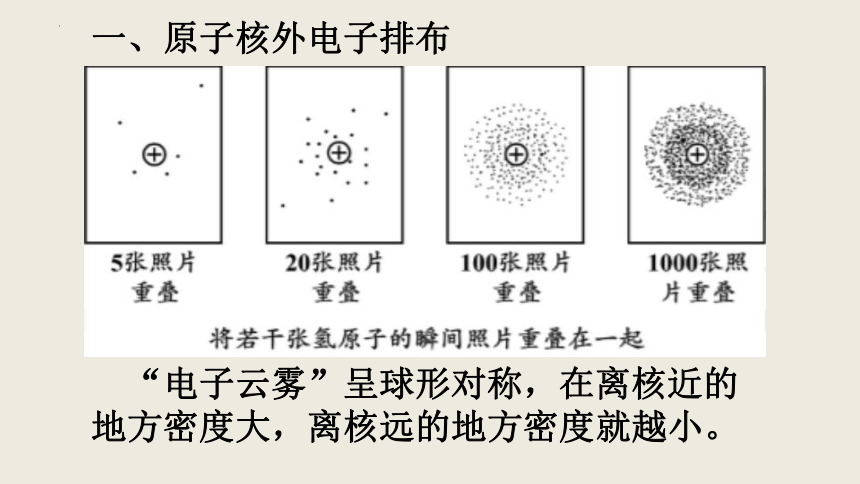

“电子云雾”呈球形对称,在离核近的地方密度大,离核远的地方密度就越小。

一、原子核外电子排布

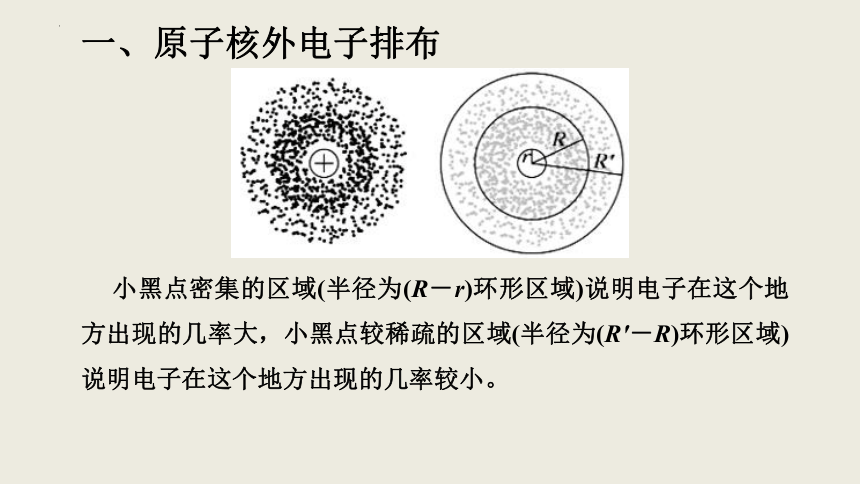

小黑点密集的区域(半径为(R-r)环形区域)说明电子在这个地方出现的几率大,小黑点较稀疏的区域(半径为(R′-R)环形区域)说明电子在这个地方出现的几率较小。

一、原子核外电子排布

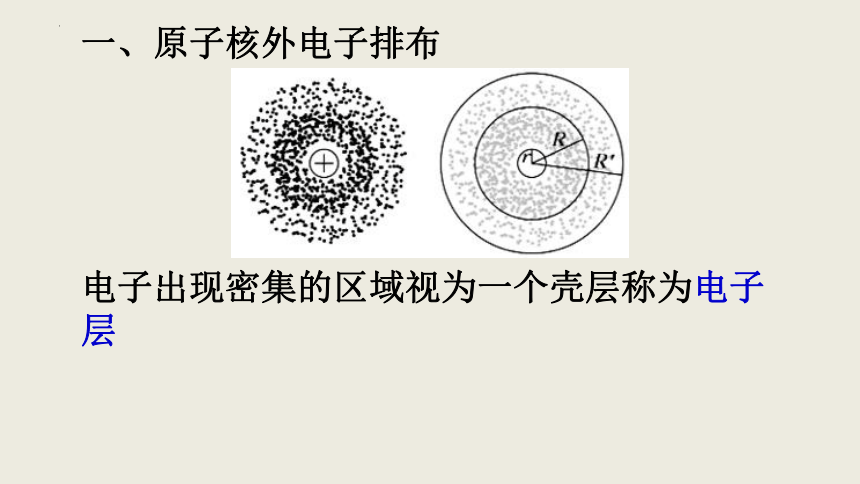

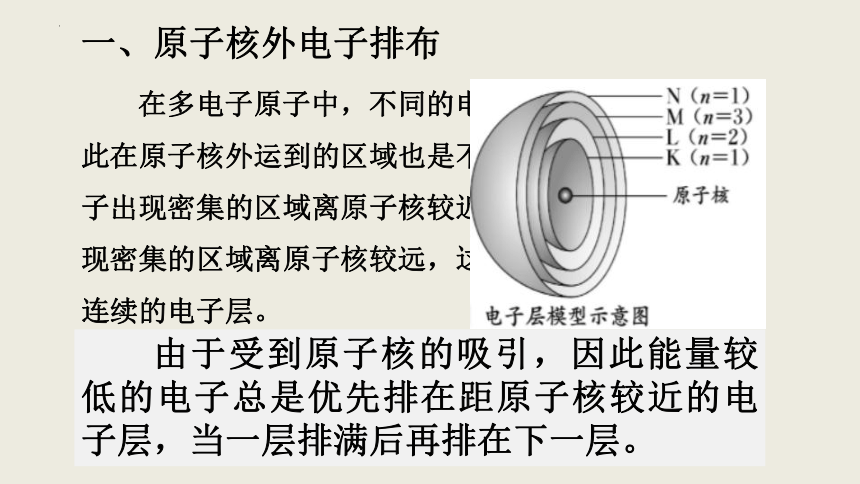

电子出现密集的区域视为一个壳层称为电子层

在多电子原子中,不同的电子由于能量不同,因此在原子核外运到的区域也是不同的。能量较低的电子出现密集的区域离原子核较近,能量较高的电子出现密集的区域离原子核较远,这样就形成了一个个不连续的电子层。

一、原子核外电子排布

电子层(n) :

符号:

1、2、3、4、5、6、7……

K、L、M、N、O、P、Q……

由于受到原子核的吸引,因此能量较低的电子总是优先排在距原子核较近的电子层,当一层排满后再排在下一层。

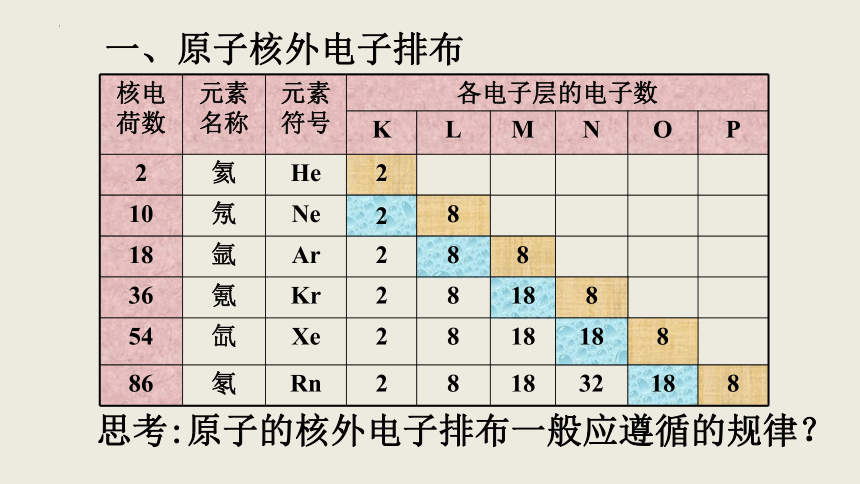

核电荷数 元素名称 元素符号 各电子层的电子数

K L M N O P

2 氦 He 2

10 氖 Ne 2 8

18 氩 Ar 2 8 8

36 氪 Kr 2 8 18 8

54 氙 Xe 2 8 18 18 8

86 氡 Rn 2 8 18 32 18 8

一、原子核外电子排布

思考:原子的核外电子排布一般应遵循的规律?

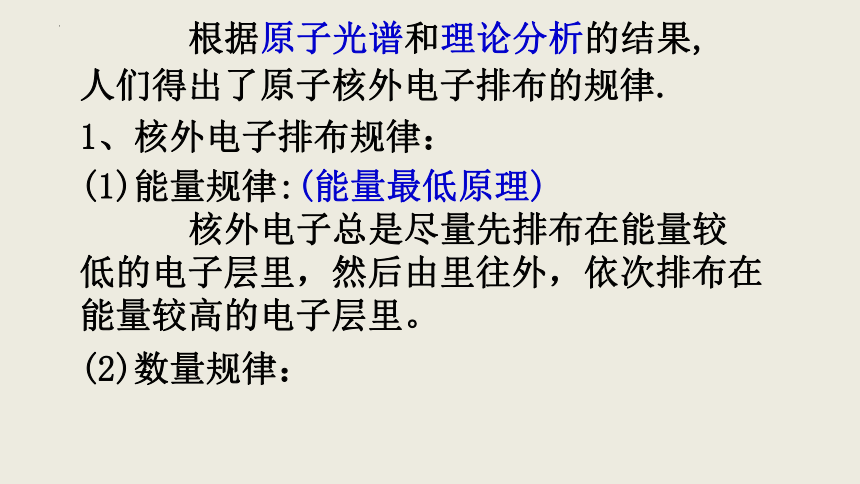

根据原子光谱和理论分析的结果,人们得出了原子核外电子排布的规律.

1、核外电子排布规律:

(1)能量规律:(能量最低原理)

核外电子总是尽量先排布在能量较低的电子层里,然后由里往外,依次排布在能量较高的电子层里。

(2)数量规律:

1、核外电子排布规律:

(1)能量规律:(能量最低原理)

(2)数量规律:

①各层最多容纳电子数为2n2(n表示电子层)

②最外层电子不超过8个(K层不得超过2个)

③次外层不超过18个(K层不得超过2个,L层

不得超过8个)

④倒数第三层不超过32个(K层不得超过2个,

L层不得超过8个,M层不得超过18个)

练1.写出第20号元素Ca的原子结构示意图

当堂检测

1~18的元素原子核外电子层排布

(1)原子或离子结构示意图

Cl

核电荷数

电子层

该层电子数

2、核外电子排布的表示方法

(2)电子式:表示原子最外层电子(第三节学习)

练2.写出下列微粒的结构示意图。

K

S2-

Cl-

Al3+

S

当堂检测

二、元素周期律

1.核外电子的周期性排布

结论1: 随核电荷数的递增,元素原子的最外层电子数呈现周期性的变化。

2.原子半径的周期性变化

原子序数 3 4 5 6 7 8 9

元素符号 Li Be B C N O F

原子半径 (nm)

0.152 0.089 0.082 0.077 0.075 0.074 0.071

原子序数 11 12 13 14 15 16 17

元素符号 Na Mg Al Si P S Cl

原子半径 (nm)

0.186 0.160 0.143 0.117 0.110 0.102 0.099

结论2: 随着核电荷数的递增,元素的原子半径发生周期性的变化。

主族及0族元素原子半径大小示意图

同周期元素从左到右,随着原子序数的递增,原子半径逐渐减小。

同主族元素从上到下,随着原子序数的递增,原子半径逐渐增加。

核外电子层相同,从左到右核电荷数递增,原子核对核外电子的吸引力增大,导致原子半径依次递减。

从上到下核外电子层数在递增,导致原子半径依次递增。

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

决定因素: 核电荷数、电子层数、核外电子数

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)序大径小

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

3.同元素粒子半径比较:

r(原子) > r(对应阳离子) r(原子) < r(对应阴离子)

电多径大

r(Fe3+) < r(Fe2+) < r(Fe)

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

决定因素: 核电荷数、电子层数、核外电子数

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)序大径小

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

电多径大

4.同结构离子半径比较:

“阴上阳下”规律:

具有相同结构的离子中

阴离子一定在阳离子的上一周期。

序大径小

则: r(P3-)>r(S2-)>r(Cl-)>r(K+)>r(Ca2+)

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)序大径小

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

电多径大

如: r(Fe3+) < r(Fe2+) < r(Fe)

序大径小

则: r(P3-)>r(S2-)>r(Cl-)>r(K+)>r(Ca2+)

拓展:周期表中位于对角线位置的两个主族元素的原子半径

A B

C D

仅限于短周期元素中:

A原子半径小于D原子半径

即: r(A)<r(D)

电子层层数

思考:电子层层数多的原子半径一定大吗?

原子半径由核电荷数和电子数共同作用的结果

如: r(Al) < r(Li)

当堂检测

练3.下列各组微粒半径大小比较中,不正确的是( )

A. r(K+) < r(K)

B. r(Mg2+) > r(Na+) > r(F-)

C. r(Na+) > r(Mg2+) > r(Al3+)

D. r(Cl -) > r(F-) > r(F)

B

练4.比较O2-、F-、Na+、Mg2+、Al3+半径大小

O2->F->Na+>Mg2+>Al3+

注:第三周期中所有离子中Al3+半径最小

原子序数 1 2

元素符号 H He

主要化合价 +1 0

原子序数 3 4 5 6 7 8 9 10

元素符号 Li Be B C N O F Ne

主要化合价 +1 +2 +3 +4 -4 +5 -3 -2 -1

0

原子序数 11 12 13 14 15 16 17 18

元素符号 Na Mg Al Si P S Cl Ar

主要化合价 +1 +2 +3 +4 -4 +5 -3 +6 -2 +7 -1

0

主要化合价:正价 +1→0

主要化合价:最高正价+1 → +5

负价 -4 → -1 → 0

主要化合价:最高正价 +1 → +7

负价 -4 → -1 → 0

3.元素主要化合价的周期性变化

结论3: 随着原子序数的递增

元素的主要化合价呈

现周期性变化。

族序数═最外层电子数═元素的最高正价

(O、F除外)

|最低负价|═ 8-主族序数(H除外)

3.元素主要化合价的周期性变化

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

碱

金

属

元

素

Li

Na

K

Rb

Cs

卤

族

元

素

F

Cl

Br

I

思考:同周期元素的金属性与非金属性随着原子序数的递增又如何变化呢?

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

Na Mg Al Si P S Cl

核电荷数增大,原子半径减小,原子核对核外电子的束缚力增强,失电子能力减弱,得电子能力增强

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

思考:元素的金属性、非金属性可以通过哪些事实进行推断?

元素的金属性:

(1)单质与水(或酸)置换出H2的难易程度;

元素的非金属性:

(2)最高价氧化物对应水化物—氢氧化物的碱性强弱。

(1)单质与H2化合的难易程度;

(2)气态氢化物的热稳定性;

(3)最高价氧化物对应水化物—最高价含氧酸的酸性强弱。

钠 镁 铝

现象

化学 方程式

金属性

冷水中的镁带表面有极少量小气泡生成;沸水中的镁带表面生成大量气泡;滴加酚酞溶液溶液变浅红色

铝与沸水很难发生反应

钠能与冷水剧烈反应

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2↑

△

2Na + 2H2O = 2NaOH +H2↑

1、Na、Mg、Al 与水反应

Na>Mg > Al

科学探究

Na、Mg、Al 金属性强弱的比较

2、Mg、Al 与酸反应

科学探究

Na、Mg、Al 金属性强弱的比较

镁 铝

现象

化学方程式

金属性

Mg > Al

镁与盐酸剧烈反应冒出大量的气泡

铝与盐酸反应产生气泡

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑

2Al + 6HCl = 2AlCl3+ 3H2↑

Na Mg Al

单质与水(或酸)反应 与冷水反应__________ __________ 与冷水反应缓慢,与沸水反应迅速,与酸反应剧烈,放出氢气 与酸反应________________

最高价氧化物的水化物碱性强弱 NaOH ( _____ ) Mg(OH)2 中强碱 Al(OH)3

( )

反应剧烈

放出氢气

较剧烈,放出氢气

强碱

Na Mg Al

金属性逐渐减弱

两性氢氧化物

归纳总结

Na、Mg、Al 金属性比较

非金属性逐渐增强

Si、P、S、Cl 非金属性强弱比较

14Si 15P 16S 17Cl

最高价氧化物

氧化物的水化物

酸性

酸性变化

与H2反应条件

氢化物稳定性

结论

SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7

H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4

弱酸 中强酸 强酸 最强酸

高温 加热 加热 点燃/光照

SiH4→PH3→H2S→HCl 增强

逐 渐 增 强

科学事实

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

Na Mg Al Si P S Cl Ar

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

结论4: 同周期元素,从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

最外层电子数、原子半径、元素的主要化合价以元素的金属性和非金属性

元素的重要性质:

最外层电子数、原子半径、元素的主要化合价以元素的金属性和非金属性

元素的重要性质:

元素的性质随原子序数的递增而呈现周期性的变化

元素周期律:

二、元素周期律

元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果

用微观结构观点解释这个变化规律:

元素周期律的本质

在元素周期表的主族元素中,除了同族元素的性质相似外,还有一些元素及其化合物的性质呈现出“对角线”的相似性,这称为对角线规则。

说明:对角线规则只存在于第二和第三周期元素之间,即:Li与Mg、Be与Al、B与Si

(1)Li与Mg的相似性

①锂、镁在过量的氧气中燃烧均生成氧化物, 而不是过氧化物。

②锂、镁都能与氮气直接化合生成氮化物,而其它碱金属不能和氮气直接反应。

6Li+N2==2Li3N 3Mg+N2==Mg3N2

点燃

点燃

4Li+O2==2Li2O 2Mg+O2==2MgO

点燃

点燃

(1)Li与Mg的相似性

④锂、镁的碳酸盐均难溶于水,其它碱金属的碳酸盐均易溶于水

⑤锂、镁的碳酸盐在加热时均能分解,其它碱金属的碳酸盐在加热不分解。

③锂、镁与水反应均较缓慢,生成的LiOH和Mg(OH)2均是中强碱。

Li2CO3==Li2O+CO2↑ MgCO3==MgO+CO2↑

加热

加热

(2)Be与Al的相似性

①铍、铝两性金属能溶于酸、强碱

Be+2HCl═BeCl2+H2↑

Be+2NaOH═Na2BeO2+H2↑

Be(OH)2+2HCl═BeCl2+2H2O

Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O

Be(OH)2、Al(OH)3两性氢氧化物且难溶于水

②铍和铝都能被冷的浓硝酸钝化,其它碱金属易与硝酸反应。

元素代号 A B C D E

原子半径/nm 0.186 0.143 0.089 0.104 0.074

主要化合价 +1 +3 +2 +6、-2 -2

练5.根据下表(部分短周期元素的原子半径及主要化合价)信息,下列叙述正确的是( )

当堂检测

A.E2-与B3+的核外电子数不可能相等

B.离子半径大小:A+C.最高价氧化物对应水化物的碱性:AD.氢化物的稳定性:D>E

B

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(1)化学性质最不活泼的元素是_____,氧化性最强的单质是_____,还原性最强的单质是______。

Ne

F2

Na

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(2)最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是

_____,酸性最强的是_____,呈两性的是_____。

NaOH

HClO4

Al(OH)3

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(3)A分别与E、F、G、H、I形成的化合物中,最稳定的是______。

HF

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(4)在B、C、D、G、I中,原子半径最大的是____。

Na

三、验证元素金属性和非金属性的实验设计

1.判断金属性

(1)与水或酸反应,置换出H2的难易程度,越容易着,金属性越强。

(2)根据最高价氧化物对应水化物的碱性,碱性越强,金属性越强。

(3)与盐的置换反应:一般活泼金属能置换出不活泼的金属

(4)根据简单阳离子的氧化性判断:阳离子氧化性越强对应原子的还原性越弱,金属性越弱

三、验证元素金属性和非金属性的实验设计

2.判断非金属性

(1)根据单质与H2化合的难易程度判断。越易化合则非金属性越强

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

①在利用酸性强弱比较非金属性时,一定

要注意“最高价”与“含氧”两个因素

如:酸性HCl>H2S,H2SO3>HClO等都

不能用来比较S和Cl的非金属性强弱

(1)能否通过实验现象得出非金属性C>Si?

(2)能否通过实验现象证明非金属性Br2>I2?

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

①在利用酸性强弱比较非金属性时,一定

要注意“最高价”与“含氧”两个因素

②在设计实验比较最高价含氧酸的酸性时,要注意实验设计的严谨性.

③利用“强酸制弱酸”原理来判断最高价含氧酸的酸性时,不能涉及“氧化还原”因素和“沉淀”因素

如: 3SO2+2HNO3+2H2O═3H2SO4+2NO↑

Ba(NO3)2+H2SO4═BaSO4↓+2HNO3

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(1)仪器A的名称___________,

仪器D的作用____________。

分液漏斗

防倒吸

(2)现有药品Na2S、KMnO4、浓盐酸、

MnO2,选择合适药品设计实验验证非金属性氯>硫:装置A、B、C中所装药品分别为________、________、_______,装置C中的实验现象为_________________,离子方程式为___________________。

浓盐酸

KMnO4

Na2S

有淡黄色沉淀生成

Cl2+S2-═ S↓+ 2Cl-

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(3)若要证明非金属性: C>Si,

则A中加________、B中加Na2CO3、

C中加________,观察到C中溶液的

现象为___________________。

有白色胶状沉淀产生

稀硫酸

Na2SiO3

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(4)若要证明非金属性: Cl > I,则A

中加浓盐酸,B中加KMnO4,C中

加淀粉碘化钾溶液,观察到C中溶

液__________________(填现象),即可证明。

从环保角度考虑,此装置缺少尾气吸收装置,

用离子方程式表示尾气吸收原理:

_____________________________

有淡黄色沉淀产生

Cl2+2OH-═ Cl-+ClO-+H2O

四、元素周期律(表)的意义和发展

元素周期表是学习和研究化学的一种重要工具,元素周期表是元素周期律的具体表现。它反映了元素之间的内在联系,是对元素的一种很好的自然分类。我们可以利用元素的性质、位置、原子结构三者之间的密切关系,来指导我们对化学的学习和研究。

四、元素周期律(表)的意义和发展

1.元素周期律对科研和生成的指导

2.寻找半导体材料

3.寻找催化剂、耐高温、耐腐蚀的合金材料

1.寻找用于制取农药的元素

斯洛伐克理工大学化学系的螺旋式周期表

第四章 物质结构 元素周期律

第二节 元素周期律

一、原子核外电子排布

卢瑟福的原子核式模型正确的指出了原子核的存在,很好的解释了α粒子散射实验。但是经典力学无法解释原子的稳定性。

丹麦物理学家玻尔意识到了经典力学在解释原子结构方面的困难。在普朗克关于黑体辐射和爱因斯坦关于光子的概念启发下,在1913年提出了玻尔原子结构模型。

一、原子核外电子排布

玻尔原子结构模型主要内容:

(1)电子做绕核运到的轨道不是任意的,只有当半径的大小符合一定条件时,这样的轨道才是可能的。电子在这样的轨道上绕核运动是稳定的,不产生电磁辐射;

(2)当电子从能量较高的轨道跃迁至能量较低的轨道时,会放出能量;反之,电子从能量较低的轨道跃迁至能量较高的轨道时,会吸收能量。

一、原子核外电子排布

玻尔原子结构模型的局限性:

把电子的运到看做经典力学描述下的轨道运到。实际上,原子中电子的运到没有明确的轨迹和坐标,我们只能说某时刻原子核外某电的单位体积内电子出现的概率是多少,而不能将电子的运动看做一个具有确定坐标的质点运动。

假象用特殊的相机给氢原子的电子拍照

一、原子核外电子排布

假象用特殊的相机给氢原子的电子拍照

一、原子核外电子排布

一、原子核外电子排布

“电子云雾”呈球形对称,在离核近的地方密度大,离核远的地方密度就越小。

一、原子核外电子排布

小黑点密集的区域(半径为(R-r)环形区域)说明电子在这个地方出现的几率大,小黑点较稀疏的区域(半径为(R′-R)环形区域)说明电子在这个地方出现的几率较小。

一、原子核外电子排布

电子出现密集的区域视为一个壳层称为电子层

在多电子原子中,不同的电子由于能量不同,因此在原子核外运到的区域也是不同的。能量较低的电子出现密集的区域离原子核较近,能量较高的电子出现密集的区域离原子核较远,这样就形成了一个个不连续的电子层。

一、原子核外电子排布

电子层(n) :

符号:

1、2、3、4、5、6、7……

K、L、M、N、O、P、Q……

由于受到原子核的吸引,因此能量较低的电子总是优先排在距原子核较近的电子层,当一层排满后再排在下一层。

核电荷数 元素名称 元素符号 各电子层的电子数

K L M N O P

2 氦 He 2

10 氖 Ne 2 8

18 氩 Ar 2 8 8

36 氪 Kr 2 8 18 8

54 氙 Xe 2 8 18 18 8

86 氡 Rn 2 8 18 32 18 8

一、原子核外电子排布

思考:原子的核外电子排布一般应遵循的规律?

根据原子光谱和理论分析的结果,人们得出了原子核外电子排布的规律.

1、核外电子排布规律:

(1)能量规律:(能量最低原理)

核外电子总是尽量先排布在能量较低的电子层里,然后由里往外,依次排布在能量较高的电子层里。

(2)数量规律:

1、核外电子排布规律:

(1)能量规律:(能量最低原理)

(2)数量规律:

①各层最多容纳电子数为2n2(n表示电子层)

②最外层电子不超过8个(K层不得超过2个)

③次外层不超过18个(K层不得超过2个,L层

不得超过8个)

④倒数第三层不超过32个(K层不得超过2个,

L层不得超过8个,M层不得超过18个)

练1.写出第20号元素Ca的原子结构示意图

当堂检测

1~18的元素原子核外电子层排布

(1)原子或离子结构示意图

Cl

核电荷数

电子层

该层电子数

2、核外电子排布的表示方法

(2)电子式:表示原子最外层电子(第三节学习)

练2.写出下列微粒的结构示意图。

K

S2-

Cl-

Al3+

S

当堂检测

二、元素周期律

1.核外电子的周期性排布

结论1: 随核电荷数的递增,元素原子的最外层电子数呈现周期性的变化。

2.原子半径的周期性变化

原子序数 3 4 5 6 7 8 9

元素符号 Li Be B C N O F

原子半径 (nm)

0.152 0.089 0.082 0.077 0.075 0.074 0.071

原子序数 11 12 13 14 15 16 17

元素符号 Na Mg Al Si P S Cl

原子半径 (nm)

0.186 0.160 0.143 0.117 0.110 0.102 0.099

结论2: 随着核电荷数的递增,元素的原子半径发生周期性的变化。

主族及0族元素原子半径大小示意图

同周期元素从左到右,随着原子序数的递增,原子半径逐渐减小。

同主族元素从上到下,随着原子序数的递增,原子半径逐渐增加。

核外电子层相同,从左到右核电荷数递增,原子核对核外电子的吸引力增大,导致原子半径依次递减。

从上到下核外电子层数在递增,导致原子半径依次递增。

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

决定因素: 核电荷数、电子层数、核外电子数

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

3.同元素粒子半径比较:

r(原子) > r(对应阳离子) r(原子) < r(对应阴离子)

电多径大

r(Fe3+) < r(Fe2+) < r(Fe)

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

决定因素: 核电荷数、电子层数、核外电子数

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

电多径大

4.同结构离子半径比较:

“阴上阳下”规律:

具有相同结构的离子中

阴离子一定在阳离子的上一周期。

序大径小

则: r(P3-)>r(S2-)>r(Cl-)>r(K+)>r(Ca2+)

微粒半径大小的比较规律

1.同周期粒子半径比较:

如: r( Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)

2.同主族粒子半径比较:

如: r( F)

序大径大

3.同元素粒子半径比较:

4.同结构离子半径比较:

电多径大

如: r(Fe3+) < r(Fe2+) < r(Fe)

序大径小

则: r(P3-)>r(S2-)>r(Cl-)>r(K+)>r(Ca2+)

拓展:周期表中位于对角线位置的两个主族元素的原子半径

A B

C D

仅限于短周期元素中:

A原子半径小于D原子半径

即: r(A)<r(D)

电子层层数

思考:电子层层数多的原子半径一定大吗?

原子半径由核电荷数和电子数共同作用的结果

如: r(Al) < r(Li)

当堂检测

练3.下列各组微粒半径大小比较中,不正确的是( )

A. r(K+) < r(K)

B. r(Mg2+) > r(Na+) > r(F-)

C. r(Na+) > r(Mg2+) > r(Al3+)

D. r(Cl -) > r(F-) > r(F)

B

练4.比较O2-、F-、Na+、Mg2+、Al3+半径大小

O2->F->Na+>Mg2+>Al3+

注:第三周期中所有离子中Al3+半径最小

原子序数 1 2

元素符号 H He

主要化合价 +1 0

原子序数 3 4 5 6 7 8 9 10

元素符号 Li Be B C N O F Ne

主要化合价 +1 +2 +3 +4 -4 +5 -3 -2 -1

0

原子序数 11 12 13 14 15 16 17 18

元素符号 Na Mg Al Si P S Cl Ar

主要化合价 +1 +2 +3 +4 -4 +5 -3 +6 -2 +7 -1

0

主要化合价:正价 +1→0

主要化合价:最高正价+1 → +5

负价 -4 → -1 → 0

主要化合价:最高正价 +1 → +7

负价 -4 → -1 → 0

3.元素主要化合价的周期性变化

结论3: 随着原子序数的递增

元素的主要化合价呈

现周期性变化。

族序数═最外层电子数═元素的最高正价

(O、F除外)

|最低负价|═ 8-主族序数(H除外)

3.元素主要化合价的周期性变化

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

碱

金

属

元

素

Li

Na

K

Rb

Cs

卤

族

元

素

F

Cl

Br

I

思考:同周期元素的金属性与非金属性随着原子序数的递增又如何变化呢?

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

Na Mg Al Si P S Cl

核电荷数增大,原子半径减小,原子核对核外电子的束缚力增强,失电子能力减弱,得电子能力增强

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

思考:元素的金属性、非金属性可以通过哪些事实进行推断?

元素的金属性:

(1)单质与水(或酸)置换出H2的难易程度;

元素的非金属性:

(2)最高价氧化物对应水化物—氢氧化物的碱性强弱。

(1)单质与H2化合的难易程度;

(2)气态氢化物的热稳定性;

(3)最高价氧化物对应水化物—最高价含氧酸的酸性强弱。

钠 镁 铝

现象

化学 方程式

金属性

冷水中的镁带表面有极少量小气泡生成;沸水中的镁带表面生成大量气泡;滴加酚酞溶液溶液变浅红色

铝与沸水很难发生反应

钠能与冷水剧烈反应

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2↑

△

2Na + 2H2O = 2NaOH +H2↑

1、Na、Mg、Al 与水反应

Na>Mg > Al

科学探究

Na、Mg、Al 金属性强弱的比较

2、Mg、Al 与酸反应

科学探究

Na、Mg、Al 金属性强弱的比较

镁 铝

现象

化学方程式

金属性

Mg > Al

镁与盐酸剧烈反应冒出大量的气泡

铝与盐酸反应产生气泡

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑

2Al + 6HCl = 2AlCl3+ 3H2↑

Na Mg Al

单质与水(或酸)反应 与冷水反应__________ __________ 与冷水反应缓慢,与沸水反应迅速,与酸反应剧烈,放出氢气 与酸反应________________

最高价氧化物的水化物碱性强弱 NaOH ( _____ ) Mg(OH)2 中强碱 Al(OH)3

( )

反应剧烈

放出氢气

较剧烈,放出氢气

强碱

Na Mg Al

金属性逐渐减弱

两性氢氧化物

归纳总结

Na、Mg、Al 金属性比较

非金属性逐渐增强

Si、P、S、Cl 非金属性强弱比较

14Si 15P 16S 17Cl

最高价氧化物

氧化物的水化物

酸性

酸性变化

与H2反应条件

氢化物稳定性

结论

SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7

H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4

弱酸 中强酸 强酸 最强酸

高温 加热 加热 点燃/光照

SiH4→PH3→H2S→HCl 增强

逐 渐 增 强

科学事实

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

Na Mg Al Si P S Cl Ar

4.元素金属性与非金属性的周期性变化

结论4: 同周期元素,从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

最外层电子数、原子半径、元素的主要化合价以元素的金属性和非金属性

元素的重要性质:

最外层电子数、原子半径、元素的主要化合价以元素的金属性和非金属性

元素的重要性质:

元素的性质随原子序数的递增而呈现周期性的变化

元素周期律:

二、元素周期律

元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果

用微观结构观点解释这个变化规律:

元素周期律的本质

在元素周期表的主族元素中,除了同族元素的性质相似外,还有一些元素及其化合物的性质呈现出“对角线”的相似性,这称为对角线规则。

说明:对角线规则只存在于第二和第三周期元素之间,即:Li与Mg、Be与Al、B与Si

(1)Li与Mg的相似性

①锂、镁在过量的氧气中燃烧均生成氧化物, 而不是过氧化物。

②锂、镁都能与氮气直接化合生成氮化物,而其它碱金属不能和氮气直接反应。

6Li+N2==2Li3N 3Mg+N2==Mg3N2

点燃

点燃

4Li+O2==2Li2O 2Mg+O2==2MgO

点燃

点燃

(1)Li与Mg的相似性

④锂、镁的碳酸盐均难溶于水,其它碱金属的碳酸盐均易溶于水

⑤锂、镁的碳酸盐在加热时均能分解,其它碱金属的碳酸盐在加热不分解。

③锂、镁与水反应均较缓慢,生成的LiOH和Mg(OH)2均是中强碱。

Li2CO3==Li2O+CO2↑ MgCO3==MgO+CO2↑

加热

加热

(2)Be与Al的相似性

①铍、铝两性金属能溶于酸、强碱

Be+2HCl═BeCl2+H2↑

Be+2NaOH═Na2BeO2+H2↑

Be(OH)2+2HCl═BeCl2+2H2O

Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O

Be(OH)2、Al(OH)3两性氢氧化物且难溶于水

②铍和铝都能被冷的浓硝酸钝化,其它碱金属易与硝酸反应。

元素代号 A B C D E

原子半径/nm 0.186 0.143 0.089 0.104 0.074

主要化合价 +1 +3 +2 +6、-2 -2

练5.根据下表(部分短周期元素的原子半径及主要化合价)信息,下列叙述正确的是( )

当堂检测

A.E2-与B3+的核外电子数不可能相等

B.离子半径大小:A+

B

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(1)化学性质最不活泼的元素是_____,氧化性最强的单质是_____,还原性最强的单质是______。

Ne

F2

Na

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(2)最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是

_____,酸性最强的是_____,呈两性的是_____。

NaOH

HClO4

Al(OH)3

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(3)A分别与E、F、G、H、I形成的化合物中,最稳定的是______。

HF

当堂检测

练6.下表是元素周期表中的一部分

ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0

一 A

二 E F H J

三 B C D G I

族

周期

根据A~J在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:

(4)在B、C、D、G、I中,原子半径最大的是____。

Na

三、验证元素金属性和非金属性的实验设计

1.判断金属性

(1)与水或酸反应,置换出H2的难易程度,越容易着,金属性越强。

(2)根据最高价氧化物对应水化物的碱性,碱性越强,金属性越强。

(3)与盐的置换反应:一般活泼金属能置换出不活泼的金属

(4)根据简单阳离子的氧化性判断:阳离子氧化性越强对应原子的还原性越弱,金属性越弱

三、验证元素金属性和非金属性的实验设计

2.判断非金属性

(1)根据单质与H2化合的难易程度判断。越易化合则非金属性越强

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

①在利用酸性强弱比较非金属性时,一定

要注意“最高价”与“含氧”两个因素

如:酸性HCl>H2S,H2SO3>HClO等都

不能用来比较S和Cl的非金属性强弱

(1)能否通过实验现象得出非金属性C>Si?

(2)能否通过实验现象证明非金属性Br2>I2?

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

①在利用酸性强弱比较非金属性时,一定

要注意“最高价”与“含氧”两个因素

②在设计实验比较最高价含氧酸的酸性时,要注意实验设计的严谨性.

③利用“强酸制弱酸”原理来判断最高价含氧酸的酸性时,不能涉及“氧化还原”因素和“沉淀”因素

如: 3SO2+2HNO3+2H2O═3H2SO4+2NO↑

Ba(NO3)2+H2SO4═BaSO4↓+2HNO3

2.判断非金属性

(2)根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱判断。酸性越强,非金属性越强。

注意:

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(1)仪器A的名称___________,

仪器D的作用____________。

分液漏斗

防倒吸

(2)现有药品Na2S、KMnO4、浓盐酸、

MnO2,选择合适药品设计实验验证非金属性氯>硫:装置A、B、C中所装药品分别为________、________、_______,装置C中的实验现象为_________________,离子方程式为___________________。

浓盐酸

KMnO4

Na2S

有淡黄色沉淀生成

Cl2+S2-═ S↓+ 2Cl-

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(3)若要证明非金属性: C>Si,

则A中加________、B中加Na2CO3、

C中加________,观察到C中溶液的

现象为___________________。

有白色胶状沉淀产生

稀硫酸

Na2SiO3

当堂检测

练7.某同学利用如图装置验证非金属

性的变化规律,设计了如下试验:

(4)若要证明非金属性: Cl > I,则A

中加浓盐酸,B中加KMnO4,C中

加淀粉碘化钾溶液,观察到C中溶

液__________________(填现象),即可证明。

从环保角度考虑,此装置缺少尾气吸收装置,

用离子方程式表示尾气吸收原理:

_____________________________

有淡黄色沉淀产生

Cl2+2OH-═ Cl-+ClO-+H2O

四、元素周期律(表)的意义和发展

元素周期表是学习和研究化学的一种重要工具,元素周期表是元素周期律的具体表现。它反映了元素之间的内在联系,是对元素的一种很好的自然分类。我们可以利用元素的性质、位置、原子结构三者之间的密切关系,来指导我们对化学的学习和研究。

四、元素周期律(表)的意义和发展

1.元素周期律对科研和生成的指导

2.寻找半导体材料

3.寻找催化剂、耐高温、耐腐蚀的合金材料

1.寻找用于制取农药的元素

斯洛伐克理工大学化学系的螺旋式周期表