统编版 选择性必修1 第二单元 第5课 中国古代官员的选拔与管理 练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版 选择性必修1 第二单元 第5课 中国古代官员的选拔与管理 练习(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 91.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-09 22:52:20 | ||

图片预览

文档简介

课时练5教师卷

第5课 中国古代官员的选拔与管理

一、单选题

1.《明律.大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴来京。”此规定( )

A.使君主专制空前加强 B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制 D.有利于缓和社会矛盾

2.有学者指出:“总观国史,政制演进,约得三级:由封建而跻统一,一也;由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府,二也;由士族门第再变而为科举竞选,三也。”其中“由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府”完成于( )

A.秦朝 B.两汉 C.魏晋 D.隋唐

3.下列关于明清时期科举制度的叙述不正确的是( )

A.科举考试分为乡试、会试与殿试三级 B.科举考试的命题范围出自四书五经

C.科举取士推动了明清时期科技教育的繁荣 D.科举取士是明清时期选拔官员的主要途径

4.明清两朝制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。这直接有利于( )

A.规范官员行为,提高监察效率 B.削弱相权,加强皇权

C.完善监察体系,有效杜绝腐败 D.行政与监察分权制衡

5.隋唐科举制不问门第“一切以程文为去留”,不论家庭出身和品级等第,只要通过科举博取功名,就能跻身官僚阶层。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种,士庶天隔”的九品中正制有天壤之别。据此可知,科举制( )

A.加强了中央集权的统治 B.推动了社会风气的转变

C.利于扩大封建统治基础 D.消除了社会阶层的固化

6.清代的监察官多由在任的京官和在外知县等政绩卓异者,通过内外大臣保举,经考试合格而人选。一般要求京官历俸两年,外官历俸三年。由此可见,清代( )

A.监察官员容易腐败 B.构建了自上而下的监察体系

C.监察官员选拔严格 D.发挥监察官员对皇权的牵制

7.张居正在明初公文检查条规的基础上创行了考成法,规定六部、都察院各以两本考成文簿详细登载公文的实施要点和完成期限,每月分别送交六科和内阁,六科每半年通查-次并将逾期未完者呈送内阁,由内阁总体问责。这样,便形成了内阁监督六科,六科督促部院督抚的公文检查制度。张居正此举( )

A.使首辅实质上掌握相权 B.可杜绝行政运转效率低下

C.触犯了统治阶级的利益 D.有利于巩固中央集权体制

8.宋代董德元有诗云:“御笔封题墨未乾,君恩重许拜金銮。故乡若问登科事,便是当初老榜官。”与诗中描写相关的制度是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

9.西晋时有大臣向皇帝上陈当时的选官制度,指出“今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。”这反映了( )

A.官员行政能力提升 B.皇权与相权斗争激烈

C.官员素质普遍下降 D.九品中正制弊端显现

10.两汉实行州都推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.提升社会文化水平 B.排除世家子弟入仕

C.官员特权受到否定 D.鉴别官员道德水平

11.科举制使官员选拔变得更加公平公正,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。下列各项中,可以体现这一制度的是( )

A.“以爵赏战功,故云军爵” B.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”

C.“上品无寒门,下品无士族” D.“朝为田舍郎,暮登天子堂”

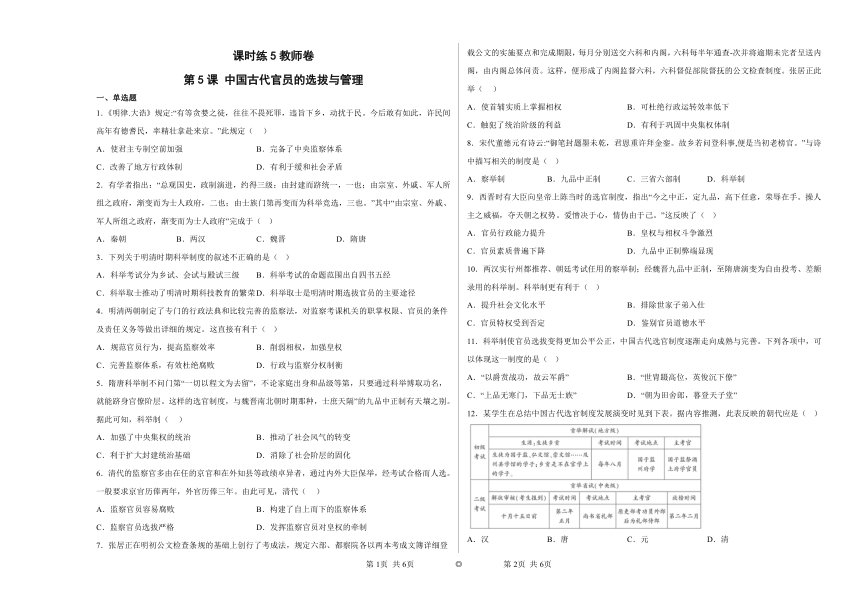

12.某学生在总结中国古代选官制度发展演变时见到下表。据内容推测,此表反映的朝代应是( )

A.汉 B.唐 C.元 D.清

13.隋唐时期,御史与谏官相辅相成的监察制度体系臻于完备。宋以后,谏官制度逐渐衰微,明清时期逐渐形成以御史与谏官制度合一的、以督察院为主体的单一监察制度体系。可见古代监察体系的演变( )

A.缓和了官员内部的矛盾 B.保障监察权力的高效运作

C.提高了中央的行政效率 D.适应了古代专制权利强化的趋势

14.汉文帝二年,下诏要求地方“举贤良方正能直言极谏者”汉文帝十五年,亲自以经义政事为题,书之于策,使臣下对答。自此以后,举贤良需策问成为定规。这能体现( )

A.西汉君主专制得到加强 B.考试制度早有历史渊源

C.儒家思想确立正统地位 D.汉文帝重视人才的选拔

15.在中国古代有些官职品级虽低,但权力很大,可以监察地方甚至中央高官。下列属于此类官职的有( )

①刺史 ②御史 ③给事中 ④典客

A.①④ B.②③ C.①②③ D.②③④

16.曹操出身卑微,德行不佳,为正统封建士大夫所不齿,而魏晋时期的《世说新语》中,编者着力刻画曹操智慧谋略、明智豁达、随机应变等性格特点,塑造了一个乱世英雄的形象。这一变化( )

A.加剧了思想领域的混乱 B.引发了选官制度发生变革

C.突破了人物品评的标准 D.导致了儒学正统地位丧失

17.有学者指出,九品官人的实权机构,从评定品第到依品行授官,以至监督机构,均设在中央。品评权在司徒府,选任权在吏部,监督和仲裁由中书省负责。这说明九品中正制有利于( )

A.选拔出德才兼备的人才 B.调动地方政府的积极性

C.形成分权制衡的国家体制 D.加强专制主义中央集权

18.唐代士族、寒族登科对比表。此表反映出( )

科目 年代 出身 618至649 650至683 684至 709 710至731 733至755 756至779 780至905 806至826 827至846 847至873 874至906 合计

进士 士族 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

寒族 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

A.科举考试选拔程序不公 B.世家大族仍有巨大优势

C.社会阶层分化日益严重 D.科举成为选官主要途径

19.唐宋时期……要求地方官避本籍,中央高官避亲属:美国则要求地方官选举时选出的必须是本州的居民,因此,在地方治理中美国摒弃了政务官的地区任职回避。在“回避”制度上,中国和美国( )

A.都出于加强中央集权的考虑 B.都有各自独特的政策出发点

C.都有利于对地方事务的管理 D.都遵循了制约与平衡的原则

20.历史学家钱穆曾评价某项制度:“使应试者怀牒自举,公开竞选;可以免去汉代察举制必经地方政权之选择;可以根本消融社会阶层之存在;可以促进全社会文化向上…….”据此推断,该制度应为( )

A.郡国并行制 B.三省六部制 C.科举制 D.九品中正制

21.宋神宗即位后,对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度。对西北地区士子不擅长“诗词歌赋”的情况给予特殊照顾,“东南多取进士,西北多取经学者”。对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助。这些举措( )

A.旨在打破豪门士族势力对政治的垄断 B.保证了科举取士的公平

C.扩大了国家权力机构成员的区域分布 D.完善了科举取士的标准

22.中国历代王朝官与吏区分严格,胥吏常被鄙视。元朝统治者却认为官和吏之间“靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即昔之官”,胥吏出职之途大开,虽高级官员由勋贵垄断,但中、下级官员“出刀笔吏十九”这种选官方式( )

A.实现了人才选拔制度创新 B.有利于扩大统治基础

C.满足了实用主义的统治需要 D.有效提升汉族儒生地位

23.明代,参加武科考试是卫所子弟的特权;清朝,将武科举向府州县民众开放,对各行省山泽猛士“罗之以科举,所以储采干城之选,至周且当”,文举不中也可以改习武举。由此可见,清代的武科考试( )

A.铲除了权贵政治的基础 B.提升了将士的文化水平

C.服务于军事改革的需要 D.有利于社会秩序的稳定

24.韩愈在《上宰相书》里说自己:“四举于礼部乃一得,三选于吏部卒无成。”意思是,他考了四次礼部的“省试”才考上进士,考了吏部三次“铨选”都没有录取。据此可知,唐朝选官( )

A.要求德才兼备 B.备受门第影响 C.重视文化素养 D.须经吏部考试

25.古代读书人往往通过官学与私学两种主要方式汲取文化知识,从而获得进入仕途的学识基础,以臻“修身齐家治国平天下”的境界。下列关于古代读书人王某的经历推断正确的是( )

①若王某身处西晋,他可能求学受教于国子监

②若王某身处隋末,他可能求学受教于某书院

③若王某身处北宋,他可能学成后高中进士科

④若王某身处晚清,他可能通过留学毕业入仕

A.①④ B.①③④ C.②③ D.①②③④

二、非选择题

26.人才问题关乎国家盛衰。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国时期,是社会大动荡、大变革的时期,同时也是一个人才流动激荡的时期∶在这古今变革交汇的特殊历史时期出现了很多的政治空隙,这为人才自由流动提供了前提条件;天人关系问题上逐渐实现了从“重天”到“重人”的转变,逐步确立起以人为本的处事原则;由于阶级结构的变化和宗法制的动摇,人身依附关系得以削弱,人们在一定程度上获得人格的独立,特别是“士”的解放;各国征伐不止,人才便受到普遍重视……这一时期的人才流动不仅表现在国别之间的横向流动,更重要的还表现在人才由一个阶层向另一个阶层转变的纵向流动。

——摘编自娄金香、李亚光《春秋战国时期的人才流动论述》

材料二宋代是封建社会人才发展史上高峰,以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘敛、刘怨、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

请回答

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋战国时期人才流动的主要形式,分析人才流动的原因和历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(3)综合上述材料,指出对今天政府人才选拔的启示。

27.宋朝是科举承前启后的朝代,也是科举臻于成熟的朝代。阅读材料,完成下列要求。

材料 用考试的方法选官,汉代的察举也有。科举真正的创新之处就在于它开启了自由报名,在影响人才选拔的诸多因素中,家族门第开始后撤,个人才学得以前进。科举创立于隋唐,但是从宋朝开始中国才真正进入科举时代。科举开辟了一条向上的社会流动通道,个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。科举使得受过良好教育的读书人群体不断扩大,他们构成了帝国更广阔的统治基础。科举还影响到了社会生活的其他方面,比如择偶。在士族门阀政治的时代,选女婿看重的是门第。科举时代选女婿看重的科举成功,这叫“榜下择婿”。尽管近代以来,人们常常会责备科举阻碍了现代科学技术在中国的出现,但是总体而言,我们还是要承认科举曾经起过的种种正面作用。

——摘编自赵冬梅《法度与人心——帝制时期人与制度的互动》

(1)据材料,指出科举不同于以往选官制度的特征,并结合所学知识,概括说明为什么“从宋朝开始中国才真正进入科举时代”?

(2)据材料并结合所学知识,从社会治理的角度,谈谈你对科举制的认识。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】材料中“违旨”和“扰于民”信息显示, “民拿官制度”是针对一些官员的腐败行为而实行的,所以《明律》中 的规定有利于遏制官员的腐败行为,缓和社会矛盾,D项正确;材料未涉及到对君主权力的描述,排除A项;材料并未涉及到中央监察体系,排除B项;材料主旨是打击贪腐,而非对地方行政体制的改善,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据材料中提到的“由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府”可知西汉汉武帝及以后实行的察举制,取代了以前重用外戚、宗室和军功授爵的选官制度,B项正确;秦朝选官注重以法为教。以吏为师,排除A项;魏晋时期主要是九品中正制,形成了门阀士族,排除C项;隋唐时期开创科举制,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】本题为反向选择题。明清时期的科举制度具体地表现为八股取士,把考试分为八股文,考试内容只允许在四书五经中选择,这些做法钳制了人们的思想,摧残了文化,不利于明清科技和教育的发展,C项正确;明清时期,科举考试分为乡试、会试与殿试三级,A项表述正确,排除A项;明清时期的科举考试内容只允许在四书五经中选择,B项表述正确,排除B项;科举取士是明清时期仍是选拔官员的主要途径,D项表述正确,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据材料“制定了专门的行政法典和比较完善的监察法”可以看出,材料中这些措施有利于规范官员行为,提高监察效率,A项正确;根据所学知识, 明太祖时就已经废除丞相制度,排除B项;根据所学知识,“有效杜绝”说法绝对化,排除C项;根据材料可知,“行政与监察分权制衡” 在材料中没有体现,排除D项。 故选A项。

5.C

【详解】根据材料可知,科举考试以才能选官,使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职,主要作用是扩大了统治阶级的统治基础,C项正确;材料没有体现加强了中央集权的统治,排除A项;B项也是科举制的影响,但与材料强调扩大封建统治基础不符,排除B项;D项中消除说法错误,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料中“多由在任的京官和在外知县等政绩卓异者,通过内外大臣保举,经考试合格而入选”可知,清代对监察官的选拔、考核、任命有一套完整的流程,说明监察官员选拔严格,C项正确;无法从材料看出监察官员是否容易腐败,排除A项;材料只反映监察官选拔程序,未涉及监察体系,排除B项;无法从材料看出监察官员对皇权的牵制,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】依据材料可知,张居正实行考成法,考成最终督促落实在地方督抚身上,这就强化中央朝廷与地方之间的联系,提高督抚行政效率,D项正确;明朝内阁是皇帝的内侍机构,没有决策权,排除A项;考成法可以提高行政效率,但B项中的“杜绝”过于绝对,排除B项;这符合统治阶级的利益,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据材料可知,董德元是宋代的,结合所学知识可知,“登科”意思是科举时代应考人被录取,由此可知诗中描写的是科举制,D项正确;根据所学知识,察举制是汉代的,排除A项;根据所学知识,九品中正制是魏晋时期的,排除B项;根据所学知识,三省六部制是隋唐时期的中央官制,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】根据材料“……今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己”,并结合所学可知,西晋大臣认为中正官在选拔人才时,完全取决自己的好恶,这表明九品中正制存在弊端,D项正确;材料未体现官员行政能力提升,排除A项;材料与皇权与相权斗争激烈无关,且中正官并非宰相,排除B项;材料未涉及官员素质问题,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】根据材料“至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制”,结合所学知识可知,与察举制、九品中正制相比,科举制通过自由投考、差额录用,将读书、考试与做官结合起来,更有利于提升社会文化水平,A项正确;“排除”世家子弟入仕的说法绝对,排除B项;选拔“最优秀官吏”并非自由投考、差额录用展示的科举制的优势,排除C项;科举考试有利于提高官员的道德文化水平,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映科举制促进了社会阶层的流动,与题干中“科举制使官员选拔变得更加公平公正”相符,D项正确;A项是军功爵制,排除A项;B、C项讲的是九品中正制,与题干描述的“科举制”不符,排除。故选D项。

12.B

【详解】根据材料可以看出这一时期的选官制度是考试的形式,而且有国子监、弘文馆、崇文馆,结合所学知识可知,这是唐代,B项正确;汉代实行察举制,排除A项;元朝、清朝并没有崇文馆,排除C、D项。故选B项。

13.D

【详解】根据材料可知,宋以后的监察体系下,谏官制度逐渐式微,到明清时期逐渐演变为单一的监察制度体系,说明的是君主专制的加强,D项正确;材料与缓和官员内部矛盾、保障监察权力的高效运作及提高行政效率无关,排除ABC项。故选D项。

14.B

【详解】根据材料“以经义政事为题,书之于策,使臣下对答”“举贤良需策问成为定规”可知,汉文帝时期已经开始通过策问,即考试的方式选拔官员,可以体现考试制度早有渊源,B项正确;材料并未涉及君主权力的集中化,排除A项;汉武帝时期儒家思想确立正统地位,与材料时间不符,排除C项;汉文帝的做法与态度集中体现在材料前半段,后半段强调策问成为定规,D项对材料内容概括不完整,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据材料及所学,可知汉武帝时期的刺史、明朝的御史和六科给事中,他们的官职品级虽低,但权力很大,可以监察地方甚至中央高官。C项正确;④典客是秦朝设置中央机构,负责少数民族事务,排除A项;B项缺少汉武帝时期的刺史,排除B项;④典客是秦朝设置中央机构,负责少数民族事务,且缺少汉武帝时期的刺史,排除D项。故选C项。

16.C

【详解】根据材料和所学知识可知,汉代选官主要实行征辟制和察举制,人物品评以道德判断为标准,而魏晋时期对曹操个人才智的肯定,一定程度上突破了以道德作为人物品评的标准,C项正确;人物品评方面突出才智,有其积极意义,“加剧了思想领域的混乱”说法不恰当,排除A项;选官制度变革的原因是统治者为维护统治,并非是由于人物品评标准的变化,排除B项;重才能而轻道德的品评实际上是对儒学伦理的冲击,但儒学仍是正统思想,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】材料强调选拔官员时,负责品评、选任、监督和仲裁的都是中央机构,说明九品中正制有利于加强专制主义中央集权,D项正确;材料不能说明九品中正制要求官员德才兼备,排除A项;材料没有体现九品中正制与地方政府的关系,排除B项;中国古代分权制衡的本质是服务君主专制的国家体制,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料可知,由于士族在经济、文化和教育上的优势,士族出身的人数仍然远远高于寒族出身的人数,B项正确;根据所学知识可知,登科情况与“考试选拔程序”无关,排除A项;根据所学知识,数百人“登科”不能说明社会阶层分化“严重”,排除C项;根据材料,表格中并未对选官方式进行比较,不能得出“科举成为选官主要途径”的结论,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,中国官员回避原籍亲属,是为了防止权力滥用以及腐败问题,而美国的民主制度要求官员是本州居民,以更好地行使权力,两国都是从各自独特政策出发,B项正确;美国是联邦制,不是中央集权制度,排除A项;C项材料无从体现,排除C项;中国的制度与制约与平衡原则无关,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】结合所学知识可知,科举制的标准是考试成绩,对于促进社会阶层流动具有重大意义,C项正确;郡国并行制是汉初在地方推行的制度,排除A项;三省六部制是皇权专制的产物,排除B项;九品中正制不利于社会阶层的流动,排除D项。故选C项。

21.C

【详解】根据题干内容可知,在宋神宗时期,“对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度”,并且对他们的考试难度进行降低标准,“西北多取经学者”,除此之外,“对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助”,这些措施都有利于增加边远地区录取名额,从而扩大了国家权力机构成员的区域分布,C项正确;题干内容仅是述及在宋神宗时期,科举取士对“西北偏远地区”、“家住偏远地区”士子的照顾措施,其目的在于扩大科举取士的地域分布,与打破豪门士族垄断政治无关,排除A项;题干中所述诸多举措有利于科举取士的公平,但是不能完全保证科举取士的公平,排除B项;“东南多取进士,西北多取经学者”反映的是科举取士内容的调整,不是科举取士标准的改变,排除D项。故选C项。

22.C

【详解】根据材料“元朝统治者却认为官和吏之间‘靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即昔之官’,胥吏出职之途大开,虽高级官员由勋贵垄断,但中、下级官员‘出刀笔吏十九’。”可知,自宋元后,人们往往将讼师幕僚称作“刀笔吏”,顾名思义就是谓其深谙法律之规则,文笔犀利,用笔如刀。选官方式较之前有所改革,提升了吏的地位,主要是出于现实政治统治的需要,可以缓和矛盾,C项正确;元朝选拔制度主要是任命和科举,科举时断时续,胥吏出职是人才选拔理念和方式的变化,并非制度的创新,排除A项;胥吏属于古代基层工作人员,替官府处理政务,本质上仍属于统治阶级,胥吏出职是其地位和官职的变化,而不是阶层的变化,排除B项;元朝实行四等人制的民族压迫政策,排除D项。故选C项。

23.D

【详解】相对于明代武举,清代武举选拔人才的范围扩大了,吸引了地方骁勇和文举落第士子参加,这有利于社会秩序稳定,D项正确;科举制并未铲除权贵政治的基础,排除A项;武举并不侧重文化水平的考查,而是考查应选者的骑射、武术等技艺,排除B项;C项在材料中未体现,排除。故选D项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,韩愈四次参加礼部主持的科举考试,中了进士后,三次参加吏部铨选都没有录取,反映出唐朝选官须经吏部考试,D项正确;材料不能说明唐朝选官标准是德才兼备,排除A项;材料并未体现门第对选官制度的影响,排除B项;重视文化素养在材料中并未体现,排除C项。故选D项。

25.B

【详解】根据材料及所学知识可知,国子监是中国古代最高学府和教育管理机构,晋武帝司马炎始设国子学,①推断正确;进士科是科举考试科目之一,始设于隋代,③推断正确;1905年废除科举制度后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式,④推断正确。因此,①③④推断正确,B项正确;书院是中国古代教育机构,最早出现在唐玄宗时期。正式的教育制度则是由朱熹创立,发展于宋代,②推断错误,排除CD项;A项内容不全,排除A项。故选B项。

26.(1)形式∶国别之间横向流动,阶层之间的纵向流动。原因∶社会大动荡、大变革;天人关系观念的转变;分封制与宗法制的崩溃;各国富国强兵的需要,重视人才。(4点任答3点)

历史作用∶推动“百家争鸣”局面的出现;推动了各国的改革;推动统一多民族国家的建立。(任答2点)

(2)特点∶人才辈出,领域广泛。

原因∶崇文抑武方针的施行;科举制度的完善;社会经济的繁荣发展;理学兴起,文化教育的发展。(任意答对3点即可)

(3)启示∶国家要提供人才机遇,提高人才待遇,制定合理人才政策。(言之有理皆可得分)

【详解】(1)形式∶依据材料“这一时期的人才流动不仅表现在国别之间的横向流动,更重要的还表现在人才由一个阶层向另一个阶层转变的纵向流动”可以得出国别之间横向流动,阶层之间的纵向流动。原因∶依据材料“春秋战国时期,是社会大动荡、大变革的时期,同时也是一个人才流动激荡的时期”可知,社会大动荡、大变革;依据“天人关系问题上逐渐实现了从‘重天’到‘重人’的转变,逐步确立起以人为本的处事原则”可知,天人关系观念的转变;依据“由于阶级结构的变化和宗法制的动摇,人身依附关系得以削弱,人们在一定程度上获得人格的独立”并结合所学可知,分封制与宗法制的崩溃;依据“各国征伐不止,人才便受到普遍重视”并结合所学可知,各国富国强兵的需要,重视人才。历史作用∶结合所学从推动“百家争鸣”局面的出现;推动了各国的改革;推动统一多民族国家的建立等角度分析。

(2)特点∶依据材料“出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见”、“他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣”可知,人才辈出,领域广泛。原因∶结合所学从治国方针、科举制、经济、思想文化等角度分析,即崇文抑武方针的施行;科举制度的完善;社会经济的繁荣发展;理学兴起,文化教育的发展。

(3)启示∶属于开放性题,综合材料信息,结合春秋战国时期和宋代人才发展的背景、状况可从国家要提供人才机遇,提高人才待遇,制定合理人才政策等角度分析,言之有理即可。

27.(1)特征:自由报名,个人才学为先。

说明:宋朝科举制进一步完善,取士不问家世,更加公平公正,科举成为选拔官员的主要途径,开辟社会流动通道,扩大读书人群体,影响社会生活。

(2)认识:科举制有利于加强中央集权,有利于缓和社会矛盾,有利于统治者招揽人才,有利于维护封建统治;也客观上禁锢了人们的思想,阻碍了科技的发展,导致“官本位”思想。

【详解】(1)特征:根据材料“个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。”并结合所学可知特征有自由报名,个人才学为先。说明:根据材料“科举开辟了一条向上的社会流动通道,个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。科举使得受过良好教育的读书人群体不断扩大,他们构成了帝国更广阔的统治基础。”“科举还影响到了社会生活的其他方面,比如择偶。”并结合所学可知宋朝科举制进一步完善,取士不问家世,更加公平公正,科举成为选拔官员的主要途径,开辟社会流动通道,扩大读书人群体,影响社会生活。

(2)认识:可从积极和消极两方面的影响来谈对科举制的认识。结合所学可知,科举制有利于加强中央集权,有利于缓和社会矛盾,有利于统治者招揽人才,有利于维护封建统治;也客观上禁锢了人们的思想,阻碍了科技的发展,导致“官本位”思想。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第5课 中国古代官员的选拔与管理

一、单选题

1.《明律.大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴来京。”此规定( )

A.使君主专制空前加强 B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制 D.有利于缓和社会矛盾

2.有学者指出:“总观国史,政制演进,约得三级:由封建而跻统一,一也;由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府,二也;由士族门第再变而为科举竞选,三也。”其中“由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府”完成于( )

A.秦朝 B.两汉 C.魏晋 D.隋唐

3.下列关于明清时期科举制度的叙述不正确的是( )

A.科举考试分为乡试、会试与殿试三级 B.科举考试的命题范围出自四书五经

C.科举取士推动了明清时期科技教育的繁荣 D.科举取士是明清时期选拔官员的主要途径

4.明清两朝制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。这直接有利于( )

A.规范官员行为,提高监察效率 B.削弱相权,加强皇权

C.完善监察体系,有效杜绝腐败 D.行政与监察分权制衡

5.隋唐科举制不问门第“一切以程文为去留”,不论家庭出身和品级等第,只要通过科举博取功名,就能跻身官僚阶层。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种,士庶天隔”的九品中正制有天壤之别。据此可知,科举制( )

A.加强了中央集权的统治 B.推动了社会风气的转变

C.利于扩大封建统治基础 D.消除了社会阶层的固化

6.清代的监察官多由在任的京官和在外知县等政绩卓异者,通过内外大臣保举,经考试合格而人选。一般要求京官历俸两年,外官历俸三年。由此可见,清代( )

A.监察官员容易腐败 B.构建了自上而下的监察体系

C.监察官员选拔严格 D.发挥监察官员对皇权的牵制

7.张居正在明初公文检查条规的基础上创行了考成法,规定六部、都察院各以两本考成文簿详细登载公文的实施要点和完成期限,每月分别送交六科和内阁,六科每半年通查-次并将逾期未完者呈送内阁,由内阁总体问责。这样,便形成了内阁监督六科,六科督促部院督抚的公文检查制度。张居正此举( )

A.使首辅实质上掌握相权 B.可杜绝行政运转效率低下

C.触犯了统治阶级的利益 D.有利于巩固中央集权体制

8.宋代董德元有诗云:“御笔封题墨未乾,君恩重许拜金銮。故乡若问登科事,便是当初老榜官。”与诗中描写相关的制度是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

9.西晋时有大臣向皇帝上陈当时的选官制度,指出“今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。”这反映了( )

A.官员行政能力提升 B.皇权与相权斗争激烈

C.官员素质普遍下降 D.九品中正制弊端显现

10.两汉实行州都推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.提升社会文化水平 B.排除世家子弟入仕

C.官员特权受到否定 D.鉴别官员道德水平

11.科举制使官员选拔变得更加公平公正,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。下列各项中,可以体现这一制度的是( )

A.“以爵赏战功,故云军爵” B.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”

C.“上品无寒门,下品无士族” D.“朝为田舍郎,暮登天子堂”

12.某学生在总结中国古代选官制度发展演变时见到下表。据内容推测,此表反映的朝代应是( )

A.汉 B.唐 C.元 D.清

13.隋唐时期,御史与谏官相辅相成的监察制度体系臻于完备。宋以后,谏官制度逐渐衰微,明清时期逐渐形成以御史与谏官制度合一的、以督察院为主体的单一监察制度体系。可见古代监察体系的演变( )

A.缓和了官员内部的矛盾 B.保障监察权力的高效运作

C.提高了中央的行政效率 D.适应了古代专制权利强化的趋势

14.汉文帝二年,下诏要求地方“举贤良方正能直言极谏者”汉文帝十五年,亲自以经义政事为题,书之于策,使臣下对答。自此以后,举贤良需策问成为定规。这能体现( )

A.西汉君主专制得到加强 B.考试制度早有历史渊源

C.儒家思想确立正统地位 D.汉文帝重视人才的选拔

15.在中国古代有些官职品级虽低,但权力很大,可以监察地方甚至中央高官。下列属于此类官职的有( )

①刺史 ②御史 ③给事中 ④典客

A.①④ B.②③ C.①②③ D.②③④

16.曹操出身卑微,德行不佳,为正统封建士大夫所不齿,而魏晋时期的《世说新语》中,编者着力刻画曹操智慧谋略、明智豁达、随机应变等性格特点,塑造了一个乱世英雄的形象。这一变化( )

A.加剧了思想领域的混乱 B.引发了选官制度发生变革

C.突破了人物品评的标准 D.导致了儒学正统地位丧失

17.有学者指出,九品官人的实权机构,从评定品第到依品行授官,以至监督机构,均设在中央。品评权在司徒府,选任权在吏部,监督和仲裁由中书省负责。这说明九品中正制有利于( )

A.选拔出德才兼备的人才 B.调动地方政府的积极性

C.形成分权制衡的国家体制 D.加强专制主义中央集权

18.唐代士族、寒族登科对比表。此表反映出( )

科目 年代 出身 618至649 650至683 684至 709 710至731 733至755 756至779 780至905 806至826 827至846 847至873 874至906 合计

进士 士族 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

寒族 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

A.科举考试选拔程序不公 B.世家大族仍有巨大优势

C.社会阶层分化日益严重 D.科举成为选官主要途径

19.唐宋时期……要求地方官避本籍,中央高官避亲属:美国则要求地方官选举时选出的必须是本州的居民,因此,在地方治理中美国摒弃了政务官的地区任职回避。在“回避”制度上,中国和美国( )

A.都出于加强中央集权的考虑 B.都有各自独特的政策出发点

C.都有利于对地方事务的管理 D.都遵循了制约与平衡的原则

20.历史学家钱穆曾评价某项制度:“使应试者怀牒自举,公开竞选;可以免去汉代察举制必经地方政权之选择;可以根本消融社会阶层之存在;可以促进全社会文化向上…….”据此推断,该制度应为( )

A.郡国并行制 B.三省六部制 C.科举制 D.九品中正制

21.宋神宗即位后,对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度。对西北地区士子不擅长“诗词歌赋”的情况给予特殊照顾,“东南多取进士,西北多取经学者”。对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助。这些举措( )

A.旨在打破豪门士族势力对政治的垄断 B.保证了科举取士的公平

C.扩大了国家权力机构成员的区域分布 D.完善了科举取士的标准

22.中国历代王朝官与吏区分严格,胥吏常被鄙视。元朝统治者却认为官和吏之间“靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即昔之官”,胥吏出职之途大开,虽高级官员由勋贵垄断,但中、下级官员“出刀笔吏十九”这种选官方式( )

A.实现了人才选拔制度创新 B.有利于扩大统治基础

C.满足了实用主义的统治需要 D.有效提升汉族儒生地位

23.明代,参加武科考试是卫所子弟的特权;清朝,将武科举向府州县民众开放,对各行省山泽猛士“罗之以科举,所以储采干城之选,至周且当”,文举不中也可以改习武举。由此可见,清代的武科考试( )

A.铲除了权贵政治的基础 B.提升了将士的文化水平

C.服务于军事改革的需要 D.有利于社会秩序的稳定

24.韩愈在《上宰相书》里说自己:“四举于礼部乃一得,三选于吏部卒无成。”意思是,他考了四次礼部的“省试”才考上进士,考了吏部三次“铨选”都没有录取。据此可知,唐朝选官( )

A.要求德才兼备 B.备受门第影响 C.重视文化素养 D.须经吏部考试

25.古代读书人往往通过官学与私学两种主要方式汲取文化知识,从而获得进入仕途的学识基础,以臻“修身齐家治国平天下”的境界。下列关于古代读书人王某的经历推断正确的是( )

①若王某身处西晋,他可能求学受教于国子监

②若王某身处隋末,他可能求学受教于某书院

③若王某身处北宋,他可能学成后高中进士科

④若王某身处晚清,他可能通过留学毕业入仕

A.①④ B.①③④ C.②③ D.①②③④

二、非选择题

26.人才问题关乎国家盛衰。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国时期,是社会大动荡、大变革的时期,同时也是一个人才流动激荡的时期∶在这古今变革交汇的特殊历史时期出现了很多的政治空隙,这为人才自由流动提供了前提条件;天人关系问题上逐渐实现了从“重天”到“重人”的转变,逐步确立起以人为本的处事原则;由于阶级结构的变化和宗法制的动摇,人身依附关系得以削弱,人们在一定程度上获得人格的独立,特别是“士”的解放;各国征伐不止,人才便受到普遍重视……这一时期的人才流动不仅表现在国别之间的横向流动,更重要的还表现在人才由一个阶层向另一个阶层转变的纵向流动。

——摘编自娄金香、李亚光《春秋战国时期的人才流动论述》

材料二宋代是封建社会人才发展史上高峰,以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘敛、刘怨、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

请回答

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋战国时期人才流动的主要形式,分析人才流动的原因和历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(3)综合上述材料,指出对今天政府人才选拔的启示。

27.宋朝是科举承前启后的朝代,也是科举臻于成熟的朝代。阅读材料,完成下列要求。

材料 用考试的方法选官,汉代的察举也有。科举真正的创新之处就在于它开启了自由报名,在影响人才选拔的诸多因素中,家族门第开始后撤,个人才学得以前进。科举创立于隋唐,但是从宋朝开始中国才真正进入科举时代。科举开辟了一条向上的社会流动通道,个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。科举使得受过良好教育的读书人群体不断扩大,他们构成了帝国更广阔的统治基础。科举还影响到了社会生活的其他方面,比如择偶。在士族门阀政治的时代,选女婿看重的是门第。科举时代选女婿看重的科举成功,这叫“榜下择婿”。尽管近代以来,人们常常会责备科举阻碍了现代科学技术在中国的出现,但是总体而言,我们还是要承认科举曾经起过的种种正面作用。

——摘编自赵冬梅《法度与人心——帝制时期人与制度的互动》

(1)据材料,指出科举不同于以往选官制度的特征,并结合所学知识,概括说明为什么“从宋朝开始中国才真正进入科举时代”?

(2)据材料并结合所学知识,从社会治理的角度,谈谈你对科举制的认识。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】材料中“违旨”和“扰于民”信息显示, “民拿官制度”是针对一些官员的腐败行为而实行的,所以《明律》中 的规定有利于遏制官员的腐败行为,缓和社会矛盾,D项正确;材料未涉及到对君主权力的描述,排除A项;材料并未涉及到中央监察体系,排除B项;材料主旨是打击贪腐,而非对地方行政体制的改善,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据材料中提到的“由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府”可知西汉汉武帝及以后实行的察举制,取代了以前重用外戚、宗室和军功授爵的选官制度,B项正确;秦朝选官注重以法为教。以吏为师,排除A项;魏晋时期主要是九品中正制,形成了门阀士族,排除C项;隋唐时期开创科举制,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】本题为反向选择题。明清时期的科举制度具体地表现为八股取士,把考试分为八股文,考试内容只允许在四书五经中选择,这些做法钳制了人们的思想,摧残了文化,不利于明清科技和教育的发展,C项正确;明清时期,科举考试分为乡试、会试与殿试三级,A项表述正确,排除A项;明清时期的科举考试内容只允许在四书五经中选择,B项表述正确,排除B项;科举取士是明清时期仍是选拔官员的主要途径,D项表述正确,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据材料“制定了专门的行政法典和比较完善的监察法”可以看出,材料中这些措施有利于规范官员行为,提高监察效率,A项正确;根据所学知识, 明太祖时就已经废除丞相制度,排除B项;根据所学知识,“有效杜绝”说法绝对化,排除C项;根据材料可知,“行政与监察分权制衡” 在材料中没有体现,排除D项。 故选A项。

5.C

【详解】根据材料可知,科举考试以才能选官,使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职,主要作用是扩大了统治阶级的统治基础,C项正确;材料没有体现加强了中央集权的统治,排除A项;B项也是科举制的影响,但与材料强调扩大封建统治基础不符,排除B项;D项中消除说法错误,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料中“多由在任的京官和在外知县等政绩卓异者,通过内外大臣保举,经考试合格而入选”可知,清代对监察官的选拔、考核、任命有一套完整的流程,说明监察官员选拔严格,C项正确;无法从材料看出监察官员是否容易腐败,排除A项;材料只反映监察官选拔程序,未涉及监察体系,排除B项;无法从材料看出监察官员对皇权的牵制,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】依据材料可知,张居正实行考成法,考成最终督促落实在地方督抚身上,这就强化中央朝廷与地方之间的联系,提高督抚行政效率,D项正确;明朝内阁是皇帝的内侍机构,没有决策权,排除A项;考成法可以提高行政效率,但B项中的“杜绝”过于绝对,排除B项;这符合统治阶级的利益,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据材料可知,董德元是宋代的,结合所学知识可知,“登科”意思是科举时代应考人被录取,由此可知诗中描写的是科举制,D项正确;根据所学知识,察举制是汉代的,排除A项;根据所学知识,九品中正制是魏晋时期的,排除B项;根据所学知识,三省六部制是隋唐时期的中央官制,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】根据材料“……今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己”,并结合所学可知,西晋大臣认为中正官在选拔人才时,完全取决自己的好恶,这表明九品中正制存在弊端,D项正确;材料未体现官员行政能力提升,排除A项;材料与皇权与相权斗争激烈无关,且中正官并非宰相,排除B项;材料未涉及官员素质问题,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】根据材料“至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制”,结合所学知识可知,与察举制、九品中正制相比,科举制通过自由投考、差额录用,将读书、考试与做官结合起来,更有利于提升社会文化水平,A项正确;“排除”世家子弟入仕的说法绝对,排除B项;选拔“最优秀官吏”并非自由投考、差额录用展示的科举制的优势,排除C项;科举考试有利于提高官员的道德文化水平,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映科举制促进了社会阶层的流动,与题干中“科举制使官员选拔变得更加公平公正”相符,D项正确;A项是军功爵制,排除A项;B、C项讲的是九品中正制,与题干描述的“科举制”不符,排除。故选D项。

12.B

【详解】根据材料可以看出这一时期的选官制度是考试的形式,而且有国子监、弘文馆、崇文馆,结合所学知识可知,这是唐代,B项正确;汉代实行察举制,排除A项;元朝、清朝并没有崇文馆,排除C、D项。故选B项。

13.D

【详解】根据材料可知,宋以后的监察体系下,谏官制度逐渐式微,到明清时期逐渐演变为单一的监察制度体系,说明的是君主专制的加强,D项正确;材料与缓和官员内部矛盾、保障监察权力的高效运作及提高行政效率无关,排除ABC项。故选D项。

14.B

【详解】根据材料“以经义政事为题,书之于策,使臣下对答”“举贤良需策问成为定规”可知,汉文帝时期已经开始通过策问,即考试的方式选拔官员,可以体现考试制度早有渊源,B项正确;材料并未涉及君主权力的集中化,排除A项;汉武帝时期儒家思想确立正统地位,与材料时间不符,排除C项;汉文帝的做法与态度集中体现在材料前半段,后半段强调策问成为定规,D项对材料内容概括不完整,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据材料及所学,可知汉武帝时期的刺史、明朝的御史和六科给事中,他们的官职品级虽低,但权力很大,可以监察地方甚至中央高官。C项正确;④典客是秦朝设置中央机构,负责少数民族事务,排除A项;B项缺少汉武帝时期的刺史,排除B项;④典客是秦朝设置中央机构,负责少数民族事务,且缺少汉武帝时期的刺史,排除D项。故选C项。

16.C

【详解】根据材料和所学知识可知,汉代选官主要实行征辟制和察举制,人物品评以道德判断为标准,而魏晋时期对曹操个人才智的肯定,一定程度上突破了以道德作为人物品评的标准,C项正确;人物品评方面突出才智,有其积极意义,“加剧了思想领域的混乱”说法不恰当,排除A项;选官制度变革的原因是统治者为维护统治,并非是由于人物品评标准的变化,排除B项;重才能而轻道德的品评实际上是对儒学伦理的冲击,但儒学仍是正统思想,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】材料强调选拔官员时,负责品评、选任、监督和仲裁的都是中央机构,说明九品中正制有利于加强专制主义中央集权,D项正确;材料不能说明九品中正制要求官员德才兼备,排除A项;材料没有体现九品中正制与地方政府的关系,排除B项;中国古代分权制衡的本质是服务君主专制的国家体制,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料可知,由于士族在经济、文化和教育上的优势,士族出身的人数仍然远远高于寒族出身的人数,B项正确;根据所学知识可知,登科情况与“考试选拔程序”无关,排除A项;根据所学知识,数百人“登科”不能说明社会阶层分化“严重”,排除C项;根据材料,表格中并未对选官方式进行比较,不能得出“科举成为选官主要途径”的结论,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,中国官员回避原籍亲属,是为了防止权力滥用以及腐败问题,而美国的民主制度要求官员是本州居民,以更好地行使权力,两国都是从各自独特政策出发,B项正确;美国是联邦制,不是中央集权制度,排除A项;C项材料无从体现,排除C项;中国的制度与制约与平衡原则无关,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】结合所学知识可知,科举制的标准是考试成绩,对于促进社会阶层流动具有重大意义,C项正确;郡国并行制是汉初在地方推行的制度,排除A项;三省六部制是皇权专制的产物,排除B项;九品中正制不利于社会阶层的流动,排除D项。故选C项。

21.C

【详解】根据题干内容可知,在宋神宗时期,“对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度”,并且对他们的考试难度进行降低标准,“西北多取经学者”,除此之外,“对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助”,这些措施都有利于增加边远地区录取名额,从而扩大了国家权力机构成员的区域分布,C项正确;题干内容仅是述及在宋神宗时期,科举取士对“西北偏远地区”、“家住偏远地区”士子的照顾措施,其目的在于扩大科举取士的地域分布,与打破豪门士族垄断政治无关,排除A项;题干中所述诸多举措有利于科举取士的公平,但是不能完全保证科举取士的公平,排除B项;“东南多取进士,西北多取经学者”反映的是科举取士内容的调整,不是科举取士标准的改变,排除D项。故选C项。

22.C

【详解】根据材料“元朝统治者却认为官和吏之间‘靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即昔之官’,胥吏出职之途大开,虽高级官员由勋贵垄断,但中、下级官员‘出刀笔吏十九’。”可知,自宋元后,人们往往将讼师幕僚称作“刀笔吏”,顾名思义就是谓其深谙法律之规则,文笔犀利,用笔如刀。选官方式较之前有所改革,提升了吏的地位,主要是出于现实政治统治的需要,可以缓和矛盾,C项正确;元朝选拔制度主要是任命和科举,科举时断时续,胥吏出职是人才选拔理念和方式的变化,并非制度的创新,排除A项;胥吏属于古代基层工作人员,替官府处理政务,本质上仍属于统治阶级,胥吏出职是其地位和官职的变化,而不是阶层的变化,排除B项;元朝实行四等人制的民族压迫政策,排除D项。故选C项。

23.D

【详解】相对于明代武举,清代武举选拔人才的范围扩大了,吸引了地方骁勇和文举落第士子参加,这有利于社会秩序稳定,D项正确;科举制并未铲除权贵政治的基础,排除A项;武举并不侧重文化水平的考查,而是考查应选者的骑射、武术等技艺,排除B项;C项在材料中未体现,排除。故选D项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,韩愈四次参加礼部主持的科举考试,中了进士后,三次参加吏部铨选都没有录取,反映出唐朝选官须经吏部考试,D项正确;材料不能说明唐朝选官标准是德才兼备,排除A项;材料并未体现门第对选官制度的影响,排除B项;重视文化素养在材料中并未体现,排除C项。故选D项。

25.B

【详解】根据材料及所学知识可知,国子监是中国古代最高学府和教育管理机构,晋武帝司马炎始设国子学,①推断正确;进士科是科举考试科目之一,始设于隋代,③推断正确;1905年废除科举制度后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式,④推断正确。因此,①③④推断正确,B项正确;书院是中国古代教育机构,最早出现在唐玄宗时期。正式的教育制度则是由朱熹创立,发展于宋代,②推断错误,排除CD项;A项内容不全,排除A项。故选B项。

26.(1)形式∶国别之间横向流动,阶层之间的纵向流动。原因∶社会大动荡、大变革;天人关系观念的转变;分封制与宗法制的崩溃;各国富国强兵的需要,重视人才。(4点任答3点)

历史作用∶推动“百家争鸣”局面的出现;推动了各国的改革;推动统一多民族国家的建立。(任答2点)

(2)特点∶人才辈出,领域广泛。

原因∶崇文抑武方针的施行;科举制度的完善;社会经济的繁荣发展;理学兴起,文化教育的发展。(任意答对3点即可)

(3)启示∶国家要提供人才机遇,提高人才待遇,制定合理人才政策。(言之有理皆可得分)

【详解】(1)形式∶依据材料“这一时期的人才流动不仅表现在国别之间的横向流动,更重要的还表现在人才由一个阶层向另一个阶层转变的纵向流动”可以得出国别之间横向流动,阶层之间的纵向流动。原因∶依据材料“春秋战国时期,是社会大动荡、大变革的时期,同时也是一个人才流动激荡的时期”可知,社会大动荡、大变革;依据“天人关系问题上逐渐实现了从‘重天’到‘重人’的转变,逐步确立起以人为本的处事原则”可知,天人关系观念的转变;依据“由于阶级结构的变化和宗法制的动摇,人身依附关系得以削弱,人们在一定程度上获得人格的独立”并结合所学可知,分封制与宗法制的崩溃;依据“各国征伐不止,人才便受到普遍重视”并结合所学可知,各国富国强兵的需要,重视人才。历史作用∶结合所学从推动“百家争鸣”局面的出现;推动了各国的改革;推动统一多民族国家的建立等角度分析。

(2)特点∶依据材料“出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见”、“他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣”可知,人才辈出,领域广泛。原因∶结合所学从治国方针、科举制、经济、思想文化等角度分析,即崇文抑武方针的施行;科举制度的完善;社会经济的繁荣发展;理学兴起,文化教育的发展。

(3)启示∶属于开放性题,综合材料信息,结合春秋战国时期和宋代人才发展的背景、状况可从国家要提供人才机遇,提高人才待遇,制定合理人才政策等角度分析,言之有理即可。

27.(1)特征:自由报名,个人才学为先。

说明:宋朝科举制进一步完善,取士不问家世,更加公平公正,科举成为选拔官员的主要途径,开辟社会流动通道,扩大读书人群体,影响社会生活。

(2)认识:科举制有利于加强中央集权,有利于缓和社会矛盾,有利于统治者招揽人才,有利于维护封建统治;也客观上禁锢了人们的思想,阻碍了科技的发展,导致“官本位”思想。

【详解】(1)特征:根据材料“个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。”并结合所学可知特征有自由报名,个人才学为先。说明:根据材料“科举开辟了一条向上的社会流动通道,个人可以通过读书应举获取功名,提升家族地位。科举使得受过良好教育的读书人群体不断扩大,他们构成了帝国更广阔的统治基础。”“科举还影响到了社会生活的其他方面,比如择偶。”并结合所学可知宋朝科举制进一步完善,取士不问家世,更加公平公正,科举成为选拔官员的主要途径,开辟社会流动通道,扩大读书人群体,影响社会生活。

(2)认识:可从积极和消极两方面的影响来谈对科举制的认识。结合所学可知,科举制有利于加强中央集权,有利于缓和社会矛盾,有利于统治者招揽人才,有利于维护封建统治;也客观上禁锢了人们的思想,阻碍了科技的发展,导致“官本位”思想。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理