人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《别了,“不列颠尼亚”》重难探究课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《别了,“不列颠尼亚”》重难探究课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-10 17:34:29 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

《别了,“不列颠尼亚”》

重难探究

主题思想

1

重点难点

2

3

写作特色

4

目

录

CONTENTS

观点争鸣

本文通过描述中英香港政权交接仪式的几个场景,出色地记录了象征英国殖民统治的“不列颠尼亚”号驶离香港的最后历史时刻,充分表现了香港回归这一深刻的历史主题,反映了中国人民对维护国家主权、民族尊严和领土完整的不懈追求。

主题思想

重点难点

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

港督旗帜在“日落余音”的号角声中

今后香港再也不会由港督来统治

第一次降旗

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

当天港岛上每天一次的降旗

被英国统治了150多年的香港终于要回到祖国母亲的怀抱

第二次降旗

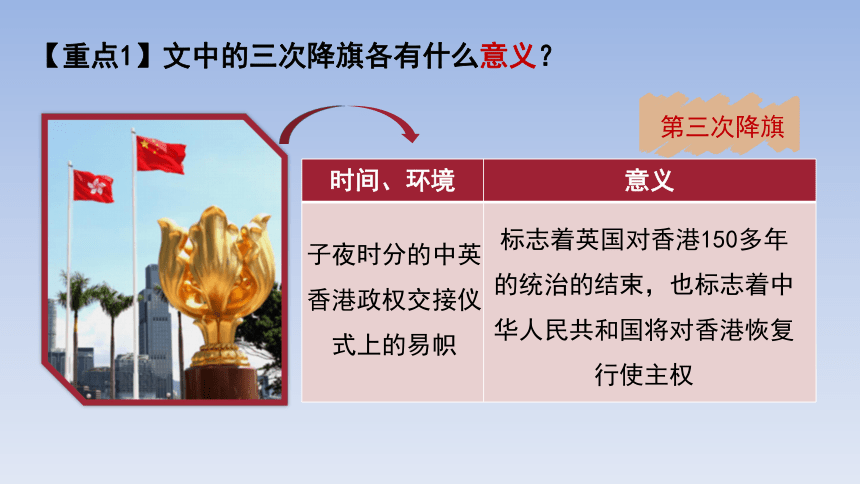

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

子夜时分的中英香港政权交接仪式上的易帜

标志着英国对香港150多年的统治的结束,也标志着中华人民共和国将对香港恢复行使主权

第三次降旗

【重点2】本文选取的角度与其他有关香港回归的新闻报道有何不同?

观察视角独特

作者没有局限于一般新闻报道可能会选择的视角,如或写交接仪式现场的庄严,或写庆祝回归人群的激动,更没有对这一事件进行政治分析,而是另辟蹊径,选择了英方撤离这样一个独特的视角,新颖而别致。

【重点2】本文选取的角度与其他有关香港回归的新闻报道有何不同?

选材角度新颖

作者选择了英方撤离这样一个独特的视角,却并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件的过程中,独出机杼地穿插对英国人登上香港、开始实施管治的历史的回顾,今昔对照,将现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

【难点1】《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实场景和背景材料是如何有机融合的?

现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起。

重点难点

引入一些关于港督府历史的背景材料

彭定康离开港督府

让人联想起150多年前,英国殖民者踏上香港,升起英国国旗

降旗的仪式

举 例

如此自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实意义。

意义

【难点2】本文中,时间成了主角,作者不厌其烦地写何时降下港督旗帜,何时举行告别仪式等,这些描写是否类同于流水账风格?

这些看似流水账式的忠实记录,实质上是在不断渲染作者自己内心的激动、甜蜜和幸福。时间的不断流逝,对英国人来说是伤心疤痕的不断被揭开;对国人来说,则是一次次的幸福狂欢。但是,这种狂欢又是隐秘的,是内心幸福潮汐的汹涌澎湃,典雅而艺术。从4时30分的港督降旗到凌晨0点的易帜,这些以时间为主角的描写犹如体育比赛的倒计时,使人既紧张又亢奋,时间感与幸福感得到同步强化。

“零度写作”是新闻人的基本职业准则,但这并不是说新闻人不可以带有个人情感,那么《别了,“不列颠尼亚”》是怎样含蓄地表达作者的自豪与激动之情的呢?

情景探究

①细节描写

“4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆。”

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然的神态。通过这一神态描写,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步都不会停止,香港终将回归祖国。

②环境描写

烘托了气氛,暗示了英国殖民者内心的伤感。

“在蒙蒙细雨中”

表现了英国统治者驶离香港的场景,暗示着英国殖民统治的结束。

“消失在南海的夜幕中”

③对比手法

“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”

采用对比,一抑一扬,将中华民族的崛起全方位地展现在世人眼前。

就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头的方式交错呈现,不仅增强了画面感,而且突出了英国在香港150多年管治的终结。对历史的回顾更强化了主题。

写作特色

1.以时间闪回的方式组织材料

使描述对象生动、形象、可感。细节的补充,把事情的因果、始末交代得具体清楚。

2.细节描写

对仪式的氛围起了渲染的作用,构成背景,将主题表现得淋漓尽致。

3.气氛烘托

《别了,“不列颠尼亚”》

重难探究

主题思想

1

重点难点

2

3

写作特色

4

目

录

CONTENTS

观点争鸣

本文通过描述中英香港政权交接仪式的几个场景,出色地记录了象征英国殖民统治的“不列颠尼亚”号驶离香港的最后历史时刻,充分表现了香港回归这一深刻的历史主题,反映了中国人民对维护国家主权、民族尊严和领土完整的不懈追求。

主题思想

重点难点

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

港督旗帜在“日落余音”的号角声中

今后香港再也不会由港督来统治

第一次降旗

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

当天港岛上每天一次的降旗

被英国统治了150多年的香港终于要回到祖国母亲的怀抱

第二次降旗

【重点1】文中的三次降旗各有什么意义?

时间、环境 意义

子夜时分的中英香港政权交接仪式上的易帜

标志着英国对香港150多年的统治的结束,也标志着中华人民共和国将对香港恢复行使主权

第三次降旗

【重点2】本文选取的角度与其他有关香港回归的新闻报道有何不同?

观察视角独特

作者没有局限于一般新闻报道可能会选择的视角,如或写交接仪式现场的庄严,或写庆祝回归人群的激动,更没有对这一事件进行政治分析,而是另辟蹊径,选择了英方撤离这样一个独特的视角,新颖而别致。

【重点2】本文选取的角度与其他有关香港回归的新闻报道有何不同?

选材角度新颖

作者选择了英方撤离这样一个独特的视角,却并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件的过程中,独出机杼地穿插对英国人登上香港、开始实施管治的历史的回顾,今昔对照,将现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

【难点1】《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实场景和背景材料是如何有机融合的?

现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起。

重点难点

引入一些关于港督府历史的背景材料

彭定康离开港督府

让人联想起150多年前,英国殖民者踏上香港,升起英国国旗

降旗的仪式

举 例

如此自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实意义。

意义

【难点2】本文中,时间成了主角,作者不厌其烦地写何时降下港督旗帜,何时举行告别仪式等,这些描写是否类同于流水账风格?

这些看似流水账式的忠实记录,实质上是在不断渲染作者自己内心的激动、甜蜜和幸福。时间的不断流逝,对英国人来说是伤心疤痕的不断被揭开;对国人来说,则是一次次的幸福狂欢。但是,这种狂欢又是隐秘的,是内心幸福潮汐的汹涌澎湃,典雅而艺术。从4时30分的港督降旗到凌晨0点的易帜,这些以时间为主角的描写犹如体育比赛的倒计时,使人既紧张又亢奋,时间感与幸福感得到同步强化。

“零度写作”是新闻人的基本职业准则,但这并不是说新闻人不可以带有个人情感,那么《别了,“不列颠尼亚”》是怎样含蓄地表达作者的自豪与激动之情的呢?

情景探究

①细节描写

“4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆。”

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然的神态。通过这一神态描写,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步都不会停止,香港终将回归祖国。

②环境描写

烘托了气氛,暗示了英国殖民者内心的伤感。

“在蒙蒙细雨中”

表现了英国统治者驶离香港的场景,暗示着英国殖民统治的结束。

“消失在南海的夜幕中”

③对比手法

“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”

采用对比,一抑一扬,将中华民族的崛起全方位地展现在世人眼前。

就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头的方式交错呈现,不仅增强了画面感,而且突出了英国在香港150多年管治的终结。对历史的回顾更强化了主题。

写作特色

1.以时间闪回的方式组织材料

使描述对象生动、形象、可感。细节的补充,把事情的因果、始末交代得具体清楚。

2.细节描写

对仪式的氛围起了渲染的作用,构成背景,将主题表现得淋漓尽致。

3.气氛烘托