苏教版三年级数学下册《第六单元复习(2)》教案

文档属性

| 名称 | 苏教版三年级数学下册《第六单元复习(2)》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 559.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-10 14:51:10 | ||

图片预览

文档简介

苏教版义务教育教科书《数学》三年级下册第74~75页的第9~13题、“思考题”及“动手做”。

1.通过观察、操作、计算、比较等活动,进一步体会面积与周长的实际意义及其相关计算方法,感受面积与周长计算方法在不同情境中的应用特点。

2.通过画图操作寻找解决问题的方法,体会图形分割与组合过程中的特点,提高实际操作能力,综合运用所学知识和技能解决简单实际问题。

3.培养发现问题和提出问题并尝试解决问题的能力,感受数学在生活中的运用。

周长和面积计算方法的运用。

综合运用所学知识解决实际问题。

教学课件。

▍流程一:导入,感受周长与面积的关系

1.谈话:上一节课,我们复习的是有关长方形和正方形面积的知识,通过复习,你还想到了我们以前学过的哪些知识?

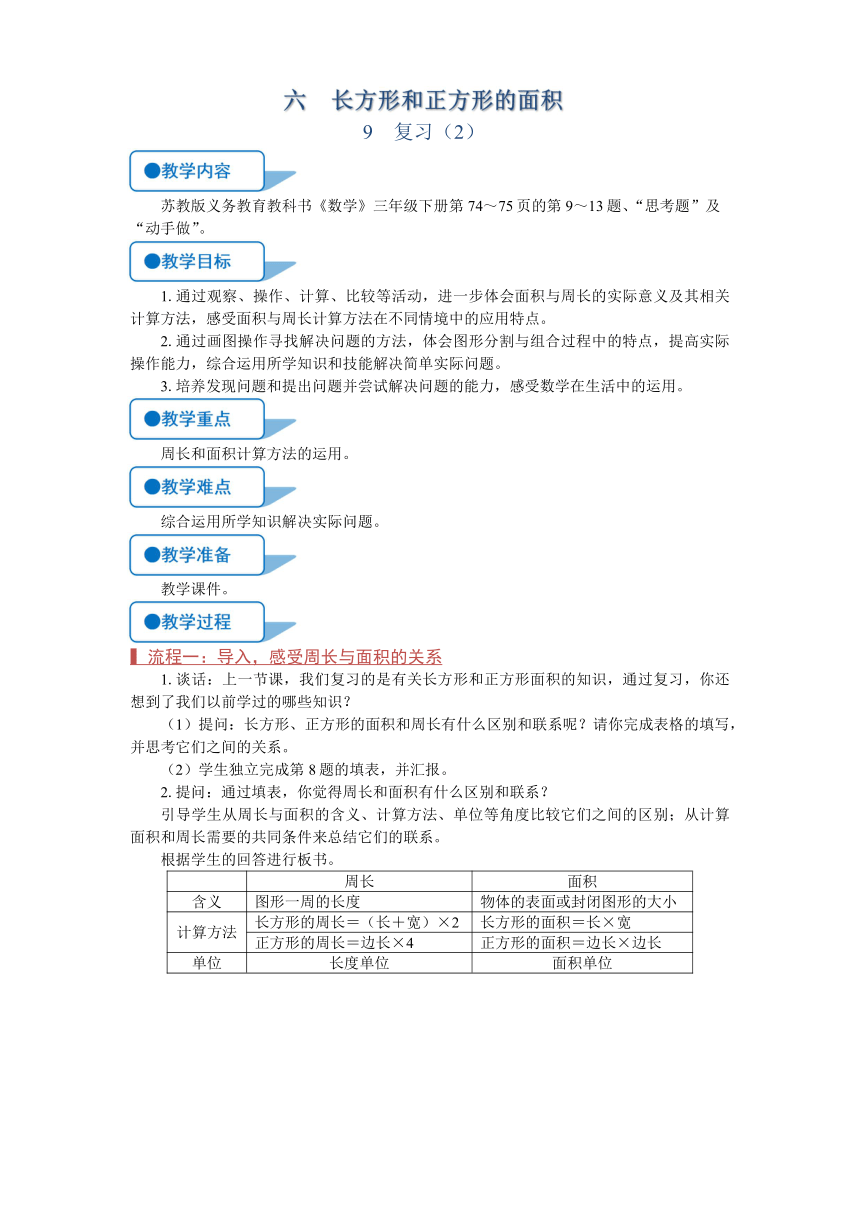

(1)提问:长方形、正方形的面积和周长有什么区别和联系呢?请你完成表格的填写,并思考它们之间的关系。

(2)学生独立完成第8题的填表,并汇报。

2.提问:通过填表,你觉得周长和面积有什么区别和联系?

引导学生从周长与面积的含义、计算方法、单位等角度比较它们之间的区别;从计算面积和周长需要的共同条件来总结它们的联系。

根据学生的回答进行板书。

周长 面积

含义 图形一周的长度 物体的表面或封闭图形的大小

计算方法 长方形的周长=(长+宽)×2 长方形的面积=长×宽

正方形的周长=边长×4 正方形的面积=边长×边长

单位 长度单位 面积单位

▍流程二:练习,理解周长与面积的应用特点

1.完成复习第9题。

出示第9题。一块长方形苗圃,长42米,宽35米。

(1)你能提出哪些问题?

预设:这块苗圃的面积是多少平方米?这块苗圃的周长是多少米?

(2)独立完成计算后汇报。

(3)引导学生总结发现,已知长方形的长和宽或者是正方形的边长,既可以算出这个图形的面积,也可以算出这个图形的周长。

2.完成复习第10题。

(1)出示第10题,独立思考,理解题意,并列式计算。

(2)提问:这里需要多长的木条和多大的玻璃分别指的是什么?你是怎样计算的?

(3)提问:在生活中,还有哪些情况我们要计算的是周长?哪些情况我们需要计算面积?

学生自己举例。

小结:计算图形大小的时候,就是计算图形的面积;计算图形四周的长度,就是计算图形的周长。

3.完成复习第11题。

出示第11题。独立思考后进行选择。

提问:说说你选择的理由。

小结:面积的大小可以从图中直接看出,两个图形中有一条共用的边,各有一条长和宽,所以它们的周长是相等的。

4.出示补充题。

判断:(1)周长相等的图形面积也相同。(2)面积相等的图形周长也相等。

小组交流,进行讨论。

组织学生进行辩论,引导学生用举例的办法说明自己的判断。

如果学生举例有困难,第一个判断可以出示第11题,第二题可以出示4个小正方形拼成的不同图形,分别计算图形的周长和面积。

5.完成复习第12题。

出示第12题。

要求:先选择一个图形计算周长和面积,在小组内汇报计算的结果,并说说通过交流发现了什么。

6.完成复习第13题。

出示第13题,理解题意,并完成画图。

学生汇报,教师出示学生的图形,并填写表格。

提问:怎样能够把所有的图形都画出?

根据学生回答调整表格,并小结:按一定的顺序就能不重复、不遗漏地找出所有的画法,并容易发现规律。

提问:观察表格,你发现了什么?

小结:周长相同的长方形或正方形,面积不一定相同。周长相同的长方形或正方形中,正方形的面积最大;长和宽相差越大,面积就越小。

▍流程三:拓展,体会画图解决问题的策略

1.完成“思考题”。

出示“思考题”,理解题意。

鼓励学生通过画图,或者用两个一样大小的正方形进行剪拼,小组交流找到问题的解决方法。

引导学生发现,可以把其中一个正方形分成大小一样的四个三角形,就可以和另一个正方形一起拼成一个大正方形了。

2.“动手做”。

出示:“动手做”的要求。

猜一猜最多可以分成多少个。

学生动手尝试后,教师展示学生的想法,并追问:你是怎样想的?

小结:在分割图形的过程中,可以根据长方形长和宽的数据特点,合理安排,不浪费才能分到最多个的结果。

▍流程四:质疑补充

1.谈话:关于周长和面积之间关系,推荐一道你欣赏的问题,在小组内交流。

2.学生进行交流。

3.提问:在交流的过程中,谁解决了你的疑问,是怎样解决的?你解决了谁的疑问,是怎样解决的?你认为你们组交流的过程中哪一道题最值得向全班同学推荐?

▍流程五:全课小结

提问:今天这节课你们学会了什么?怎样理解图形周长和面积的关系?

1.通过观察、操作、计算、比较等活动,进一步体会面积与周长的实际意义及其相关计算方法,感受面积与周长计算方法在不同情境中的应用特点。

2.通过画图操作寻找解决问题的方法,体会图形分割与组合过程中的特点,提高实际操作能力,综合运用所学知识和技能解决简单实际问题。

3.培养发现问题和提出问题并尝试解决问题的能力,感受数学在生活中的运用。

周长和面积计算方法的运用。

综合运用所学知识解决实际问题。

教学课件。

▍流程一:导入,感受周长与面积的关系

1.谈话:上一节课,我们复习的是有关长方形和正方形面积的知识,通过复习,你还想到了我们以前学过的哪些知识?

(1)提问:长方形、正方形的面积和周长有什么区别和联系呢?请你完成表格的填写,并思考它们之间的关系。

(2)学生独立完成第8题的填表,并汇报。

2.提问:通过填表,你觉得周长和面积有什么区别和联系?

引导学生从周长与面积的含义、计算方法、单位等角度比较它们之间的区别;从计算面积和周长需要的共同条件来总结它们的联系。

根据学生的回答进行板书。

周长 面积

含义 图形一周的长度 物体的表面或封闭图形的大小

计算方法 长方形的周长=(长+宽)×2 长方形的面积=长×宽

正方形的周长=边长×4 正方形的面积=边长×边长

单位 长度单位 面积单位

▍流程二:练习,理解周长与面积的应用特点

1.完成复习第9题。

出示第9题。一块长方形苗圃,长42米,宽35米。

(1)你能提出哪些问题?

预设:这块苗圃的面积是多少平方米?这块苗圃的周长是多少米?

(2)独立完成计算后汇报。

(3)引导学生总结发现,已知长方形的长和宽或者是正方形的边长,既可以算出这个图形的面积,也可以算出这个图形的周长。

2.完成复习第10题。

(1)出示第10题,独立思考,理解题意,并列式计算。

(2)提问:这里需要多长的木条和多大的玻璃分别指的是什么?你是怎样计算的?

(3)提问:在生活中,还有哪些情况我们要计算的是周长?哪些情况我们需要计算面积?

学生自己举例。

小结:计算图形大小的时候,就是计算图形的面积;计算图形四周的长度,就是计算图形的周长。

3.完成复习第11题。

出示第11题。独立思考后进行选择。

提问:说说你选择的理由。

小结:面积的大小可以从图中直接看出,两个图形中有一条共用的边,各有一条长和宽,所以它们的周长是相等的。

4.出示补充题。

判断:(1)周长相等的图形面积也相同。(2)面积相等的图形周长也相等。

小组交流,进行讨论。

组织学生进行辩论,引导学生用举例的办法说明自己的判断。

如果学生举例有困难,第一个判断可以出示第11题,第二题可以出示4个小正方形拼成的不同图形,分别计算图形的周长和面积。

5.完成复习第12题。

出示第12题。

要求:先选择一个图形计算周长和面积,在小组内汇报计算的结果,并说说通过交流发现了什么。

6.完成复习第13题。

出示第13题,理解题意,并完成画图。

学生汇报,教师出示学生的图形,并填写表格。

提问:怎样能够把所有的图形都画出?

根据学生回答调整表格,并小结:按一定的顺序就能不重复、不遗漏地找出所有的画法,并容易发现规律。

提问:观察表格,你发现了什么?

小结:周长相同的长方形或正方形,面积不一定相同。周长相同的长方形或正方形中,正方形的面积最大;长和宽相差越大,面积就越小。

▍流程三:拓展,体会画图解决问题的策略

1.完成“思考题”。

出示“思考题”,理解题意。

鼓励学生通过画图,或者用两个一样大小的正方形进行剪拼,小组交流找到问题的解决方法。

引导学生发现,可以把其中一个正方形分成大小一样的四个三角形,就可以和另一个正方形一起拼成一个大正方形了。

2.“动手做”。

出示:“动手做”的要求。

猜一猜最多可以分成多少个。

学生动手尝试后,教师展示学生的想法,并追问:你是怎样想的?

小结:在分割图形的过程中,可以根据长方形长和宽的数据特点,合理安排,不浪费才能分到最多个的结果。

▍流程四:质疑补充

1.谈话:关于周长和面积之间关系,推荐一道你欣赏的问题,在小组内交流。

2.学生进行交流。

3.提问:在交流的过程中,谁解决了你的疑问,是怎样解决的?你解决了谁的疑问,是怎样解决的?你认为你们组交流的过程中哪一道题最值得向全班同学推荐?

▍流程五:全课小结

提问:今天这节课你们学会了什么?怎样理解图形周长和面积的关系?