第二单元综合能力检测(含答案)-2022-2023学年高中历史统编版(2019)中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第二单元综合能力检测(含答案)-2022-2023学年高中历史统编版(2019)中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 832.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-10 19:20:20 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合能力检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工。他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士俑的面貌画得完全一致;在千福寺壁画中,他把菩萨画成自己的样子。这说明吴道子的宗教画( )

A.吸收融合外来的绘画方式

B.借鉴民间风俗画表现手段

C.重视线条描绘的写实风格

D.具有浓郁的世俗化的倾向

2.唐代皇帝将老子李耳追认为其始祖。741年,唐玄宗正式下令在科举考试中设置道举。道举考试测试《老子》《庄子》《文子》《列子》,考试形式和明经科相同,合格及第者称道学举士。道举的设立旨在( )

A.配合政治统治的需要 B.推动文化的多元发展

C.冲击世家大族的政权垄断 D.动摇儒家思想的正统地位

3.唐朝前期出现盛世局面,统一多民族国家得到进一步巩固和发展,导致唐朝由盛转衰的关键是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据

C.宦官专权 D.朋党之争

4.著名学者易中天曾说,“如果要用一句话来概括南北朝的历史意义,我认为那就是:原来有的没了,原来没的有了。什么没了?五胡。什么有了?南北”。这说明( )

A.汉民族对少数民族的单向融合导致五胡的消失

B.南北分野对中华文化发展产生了深远影响

C.国家分裂严重影响了中华文明的发展进程

D.民族交融是导致民族消失的根源

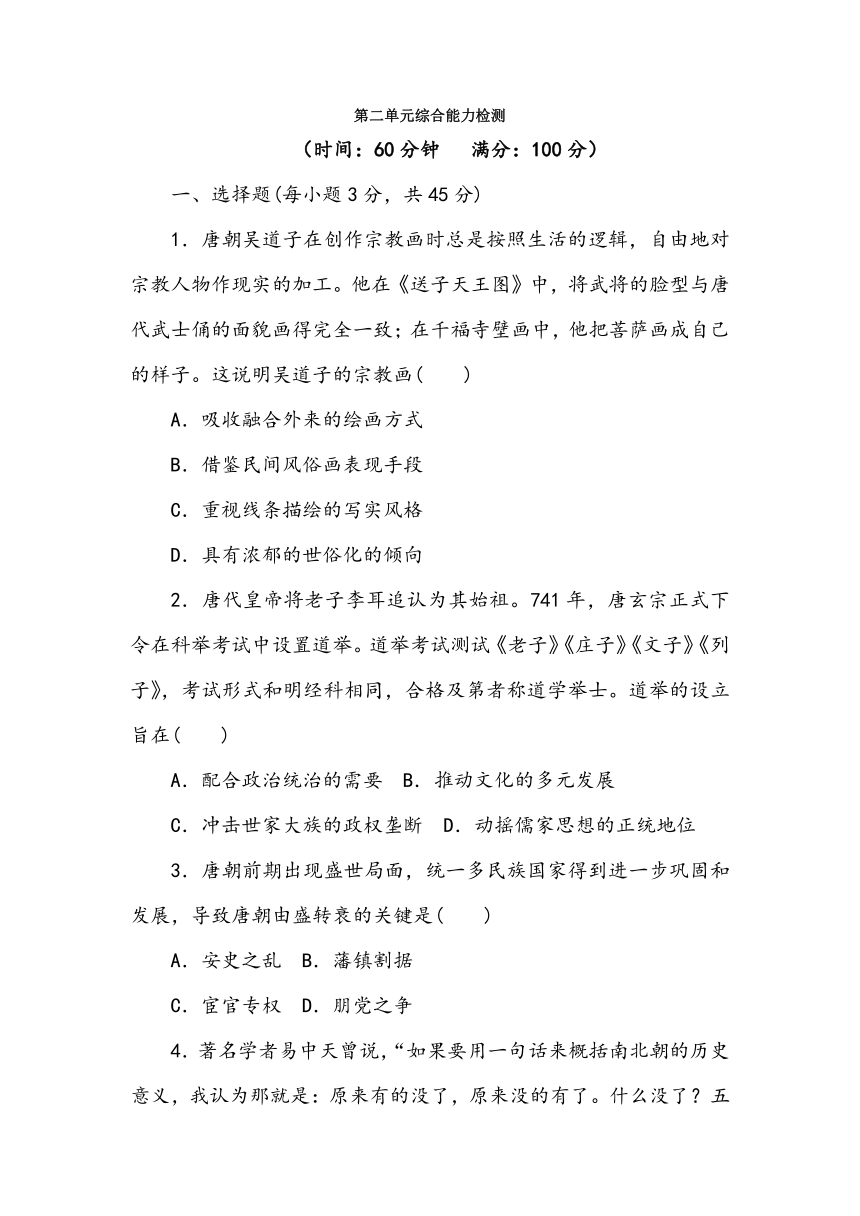

5.下表是五代时期各政权的部分信息,据此可知当时( )

朝代 建立者 王位继承情况 存在时间

后梁 朱温 次子杀父继承 17年

后唐 李存勖 养子杀父继承 14年

后晋 石敬瑭 病逝传位侄子 12年

后汉 刘知远 病逝传位幼子 4年

后周 郭威 病逝传位养子 10年

A.王位大都是非法继承 B.开国君主皆死于非命

C.儒家伦理道德已尽失 D.战争多发且政治混乱

6.在两汉,江南的农作物主要是水稻,南朝时则有稻、麦、黍、粟、菽、麻以及其他各种杂谷,北方作物大量移植南方。这表明( )

A.两汉时江南地区经济发展水平较低

B.南朝时江南地区生活水平显著提高

C.江南地区的土地利用率有较大提高

D.江南的农业发展水平已经超过北方

7.唐蕃和亲促进了汉藏经济文化交流,唐蕃会盟使唐蕃间基本上停止了纷争。唐与吐蕃“和同为一家”是指( )

A.唐朝实现了对吐蕃的有效管辖

B.汉藏两族的融合进程大为加快

C.唐蕃之间建立了牢不可破的军事同盟

D.唐蕃之间的友好关系得到了巩固

8.唐太宗时期,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁,相关诰敕经皇帝签署后下发到门下省时,给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没有颁行。材料反映出唐代( )

A.三省体制加强了君主专制

B.三省体制有利于科学决策

C.给事中负有起草诰敕的职责

D.门下省权力远远超越中书省

9.如图是晋朝颁给内迁少数民族酋长的印章:“晋归义羌侯”印。由此可知( )

①西晋时有大量少数民族内迁到黄河流域

②西晋实行了相对开明的民族政策

③西晋被少数民族所灭

④少数民族内迁使南方经济超过了北方

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

10.隋唐以前,官府设有谱局,考定父、祖的官爵和门第。隋唐后该现象逐步消失,主要原因是( )

A.九品中正制的完善 B.察举制的完善

C.三省六部制的设立 D.科举制的推行

11.下表是公元780年唐朝开始实行的两税法的主要内容。它的实施( )

A.使税制更加紊乱 B.加强了对农民的控制

C.增加了政府财政收入 D.解决了土地兼并问题

12.如图人物是魏晋时期著名诗人图像,他的诗折射出现实生活的( )

A.田园风情

B.民族融合

C.政治黑暗

D.战乱频繁

13.学者苏秉琦指出:“‘五胡’不是野蛮人,是牧人。他们带来的有战乱,但不止是战乱,还有北方民族的充满活力的气质与气魄。”其意在说明( )

A.五胡入主中原改变了民族的分布

B.五胡内迁促进中原人民南迁开发江南

C.充满活力的少数民族比汉民族先进

D.在战乱和流徙中实现了民族大融合

14.魏晋南北朝时期,官方意识形态不再有向心力,一些人崇尚一种被后人称为“魏晋风流”的人生范式,他们“非汤武而薄周孔”,一味放任性情。这表明当时( )

A.文化观念呈现多元化

B.儒学失去了正统地位

C.道家思想被普遍奉行

D.“三教合一”有了新的发展

15.李泽厚在评价某位诗人的成就时,认为“盛唐艺术在这里奏出了最强音。痛快淋漓,天才极致,似乎没有任何拘束,似乎毫无规范可循……却都是这样的美妙奇异、层出不穷和不可思议”。获此评价的诗人应当是( )

A.孟浩然 B.杜甫

C.李白 D.白居易

二、非选择题(共4小题,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 古代雕版印刷技术的发明,曾经改变了中国社会的文化传播模式。柳诒徵在《中国文化史》中曾深刻指出:“雕版印刷之术之勃兴,尤于文化有大关系。故自唐室中晚以降,为吾国中世纪变化最大之时期。前此犹多古风,后则别成一种社会。”书籍出版数量的增加,改变了文人的阅读习惯和藏书方式,张舜徽曾分析道:“自印刷之术日新,致用之途益广,便民垂远,为效甚宏。然其影响后世,有利有弊。由于得书甚便,学者多置之不观,苏东坡为《李氏山房藏书记》,即尝慨乎言之。故印刷愈便,而记诵日衰,似故创物造器者之所不任咎也。”

——摘编自于翠玲《媒介演变与文化传播的独特景观》

材料二 唐代的译经、抄经已达到超越前代的新境地。宗教的发达,必然引起对宗教经典的大量需求,只靠抄写显然已不能解决问题。无论是经济文化的发展,还是宗教传播和对外文化交流,都突出地要求供应大量的复本图书。传统的传抄方法再也不能适应社会的要求了,人们迫切需要一种新型的、高效率的图书复制技术。唐代不仅有了对印刷的迫切需要,而且也具备了印刷术应用与发展的纸、墨、石刻、捶拓等物质基础和技术条件……在社会迫切需要和已具备的物质条件的历史背景之下,雕版印刷在唐代得到应用,并且有了初步的发展。

——摘编自《中华印刷通史》

(1)根据材料一,指出雕版印刷技术的使用对中国文化发展的影响。(6分)

(2)根据材料二,概括雕版印刷技术在唐代兴起的原因。(7分)

17.宰相制度是古代中国传统政治的一项重要内容。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

材料二 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记·陈丞相世家》

(1)据材料一概括指出唐初宰相制的弊端及其成因。唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?(4分)

(2)据材料二概括宰相的基本职能,并指出汉代中央官制的名称。(4分)

(3)综合上述材料,概括中国古代宰相权力变化的趋势,结合所学知识分析其原因。(6分)

18.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?故君失其国,臣亦不能独全其家。至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡……朕每闲居静坐,则自内省,恒恐上不称天心,下为百姓所怨。但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞。

——吴兢《贞观政要·卷二·论求谏第四》

材料二 御史台是唐代的最高中央监察机关。唐太宗注意以御史治吏。他采纳御史大夫李乾祐的奏请,增设殿中侍御史和监察御史各二人。贞观末年,“于台中置东西二狱”,委御史台有“鞫(jū,审问)案禁系”之权。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

(1)材料一中唐太宗认为隋亡的主要原因是什么?综合上述材料,分析唐太宗是如何做到君明臣廉的。(7分)

(2)据材料二,概括唐太宗以御史治吏的主要特点。(7分)

19.人口流动反映了社会的变迁。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋返之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋役之优待。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 如图为4~6世纪中国境内民族迁移示意图。

(1)根据材料一指出南方东晋政府对民族迁移所采取的措施及影响。(7分)

(2)根据材料二结合所学知识概括指出当时北方统治者面对大规模民族迁移所采取的措施及影响。(7分)

参考答案:

1-5DACBB

6-10CCBAD

11-15CADAC

16.

(1)影响:改变了文化的传播模式;改变了人们的阅读习惯和藏书方式;有利于文化的传播和普及;在一定程度上削弱了人们对知识的记诵能力。

(2)原因:宗教文化发展的推动;文化传播与交流的需要,图书复本需求量增加的促进;旧的手抄图书复制技术的落后;纸、墨等物质基础和技术条件的进步。

17.

(1)弊端:行政效率低下。

成因:程序繁琐;相互牵制。

改进:设政事堂或三省长官合署办公。

(2)职能:掌丞天子,助理万机(或据材料具体展开)。

官制:三公九卿制。

(3)趋势:相权逐渐削弱。

原因:加强皇权的需要或专制主义中央集权不断强化。

18.

(1)主要原因:隋炀帝暴政;大臣不敢进谏。

分析:通过自省、纳谏,防止或纠正决策失误;以御史制度约束官吏;正人与正己相结合。

(2)主要特点:增加人数;增设下属部门;扩大职权(赋予审问拘禁权力)。

19.

(1)措施:东晋政府允许侨人登记户籍,免除赋役。影响:有利于社会安定,促进江南地区的开发。

(2)措施:北魏孝文帝改革,颁布均田令、迁都洛阳、移风易俗等。影响:促进了经济发展和民族交融。

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工。他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士俑的面貌画得完全一致;在千福寺壁画中,他把菩萨画成自己的样子。这说明吴道子的宗教画( )

A.吸收融合外来的绘画方式

B.借鉴民间风俗画表现手段

C.重视线条描绘的写实风格

D.具有浓郁的世俗化的倾向

2.唐代皇帝将老子李耳追认为其始祖。741年,唐玄宗正式下令在科举考试中设置道举。道举考试测试《老子》《庄子》《文子》《列子》,考试形式和明经科相同,合格及第者称道学举士。道举的设立旨在( )

A.配合政治统治的需要 B.推动文化的多元发展

C.冲击世家大族的政权垄断 D.动摇儒家思想的正统地位

3.唐朝前期出现盛世局面,统一多民族国家得到进一步巩固和发展,导致唐朝由盛转衰的关键是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据

C.宦官专权 D.朋党之争

4.著名学者易中天曾说,“如果要用一句话来概括南北朝的历史意义,我认为那就是:原来有的没了,原来没的有了。什么没了?五胡。什么有了?南北”。这说明( )

A.汉民族对少数民族的单向融合导致五胡的消失

B.南北分野对中华文化发展产生了深远影响

C.国家分裂严重影响了中华文明的发展进程

D.民族交融是导致民族消失的根源

5.下表是五代时期各政权的部分信息,据此可知当时( )

朝代 建立者 王位继承情况 存在时间

后梁 朱温 次子杀父继承 17年

后唐 李存勖 养子杀父继承 14年

后晋 石敬瑭 病逝传位侄子 12年

后汉 刘知远 病逝传位幼子 4年

后周 郭威 病逝传位养子 10年

A.王位大都是非法继承 B.开国君主皆死于非命

C.儒家伦理道德已尽失 D.战争多发且政治混乱

6.在两汉,江南的农作物主要是水稻,南朝时则有稻、麦、黍、粟、菽、麻以及其他各种杂谷,北方作物大量移植南方。这表明( )

A.两汉时江南地区经济发展水平较低

B.南朝时江南地区生活水平显著提高

C.江南地区的土地利用率有较大提高

D.江南的农业发展水平已经超过北方

7.唐蕃和亲促进了汉藏经济文化交流,唐蕃会盟使唐蕃间基本上停止了纷争。唐与吐蕃“和同为一家”是指( )

A.唐朝实现了对吐蕃的有效管辖

B.汉藏两族的融合进程大为加快

C.唐蕃之间建立了牢不可破的军事同盟

D.唐蕃之间的友好关系得到了巩固

8.唐太宗时期,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁,相关诰敕经皇帝签署后下发到门下省时,给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没有颁行。材料反映出唐代( )

A.三省体制加强了君主专制

B.三省体制有利于科学决策

C.给事中负有起草诰敕的职责

D.门下省权力远远超越中书省

9.如图是晋朝颁给内迁少数民族酋长的印章:“晋归义羌侯”印。由此可知( )

①西晋时有大量少数民族内迁到黄河流域

②西晋实行了相对开明的民族政策

③西晋被少数民族所灭

④少数民族内迁使南方经济超过了北方

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

10.隋唐以前,官府设有谱局,考定父、祖的官爵和门第。隋唐后该现象逐步消失,主要原因是( )

A.九品中正制的完善 B.察举制的完善

C.三省六部制的设立 D.科举制的推行

11.下表是公元780年唐朝开始实行的两税法的主要内容。它的实施( )

A.使税制更加紊乱 B.加强了对农民的控制

C.增加了政府财政收入 D.解决了土地兼并问题

12.如图人物是魏晋时期著名诗人图像,他的诗折射出现实生活的( )

A.田园风情

B.民族融合

C.政治黑暗

D.战乱频繁

13.学者苏秉琦指出:“‘五胡’不是野蛮人,是牧人。他们带来的有战乱,但不止是战乱,还有北方民族的充满活力的气质与气魄。”其意在说明( )

A.五胡入主中原改变了民族的分布

B.五胡内迁促进中原人民南迁开发江南

C.充满活力的少数民族比汉民族先进

D.在战乱和流徙中实现了民族大融合

14.魏晋南北朝时期,官方意识形态不再有向心力,一些人崇尚一种被后人称为“魏晋风流”的人生范式,他们“非汤武而薄周孔”,一味放任性情。这表明当时( )

A.文化观念呈现多元化

B.儒学失去了正统地位

C.道家思想被普遍奉行

D.“三教合一”有了新的发展

15.李泽厚在评价某位诗人的成就时,认为“盛唐艺术在这里奏出了最强音。痛快淋漓,天才极致,似乎没有任何拘束,似乎毫无规范可循……却都是这样的美妙奇异、层出不穷和不可思议”。获此评价的诗人应当是( )

A.孟浩然 B.杜甫

C.李白 D.白居易

二、非选择题(共4小题,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 古代雕版印刷技术的发明,曾经改变了中国社会的文化传播模式。柳诒徵在《中国文化史》中曾深刻指出:“雕版印刷之术之勃兴,尤于文化有大关系。故自唐室中晚以降,为吾国中世纪变化最大之时期。前此犹多古风,后则别成一种社会。”书籍出版数量的增加,改变了文人的阅读习惯和藏书方式,张舜徽曾分析道:“自印刷之术日新,致用之途益广,便民垂远,为效甚宏。然其影响后世,有利有弊。由于得书甚便,学者多置之不观,苏东坡为《李氏山房藏书记》,即尝慨乎言之。故印刷愈便,而记诵日衰,似故创物造器者之所不任咎也。”

——摘编自于翠玲《媒介演变与文化传播的独特景观》

材料二 唐代的译经、抄经已达到超越前代的新境地。宗教的发达,必然引起对宗教经典的大量需求,只靠抄写显然已不能解决问题。无论是经济文化的发展,还是宗教传播和对外文化交流,都突出地要求供应大量的复本图书。传统的传抄方法再也不能适应社会的要求了,人们迫切需要一种新型的、高效率的图书复制技术。唐代不仅有了对印刷的迫切需要,而且也具备了印刷术应用与发展的纸、墨、石刻、捶拓等物质基础和技术条件……在社会迫切需要和已具备的物质条件的历史背景之下,雕版印刷在唐代得到应用,并且有了初步的发展。

——摘编自《中华印刷通史》

(1)根据材料一,指出雕版印刷技术的使用对中国文化发展的影响。(6分)

(2)根据材料二,概括雕版印刷技术在唐代兴起的原因。(7分)

17.宰相制度是古代中国传统政治的一项重要内容。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

材料二 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记·陈丞相世家》

(1)据材料一概括指出唐初宰相制的弊端及其成因。唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?(4分)

(2)据材料二概括宰相的基本职能,并指出汉代中央官制的名称。(4分)

(3)综合上述材料,概括中国古代宰相权力变化的趋势,结合所学知识分析其原因。(6分)

18.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?故君失其国,臣亦不能独全其家。至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡……朕每闲居静坐,则自内省,恒恐上不称天心,下为百姓所怨。但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞。

——吴兢《贞观政要·卷二·论求谏第四》

材料二 御史台是唐代的最高中央监察机关。唐太宗注意以御史治吏。他采纳御史大夫李乾祐的奏请,增设殿中侍御史和监察御史各二人。贞观末年,“于台中置东西二狱”,委御史台有“鞫(jū,审问)案禁系”之权。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

(1)材料一中唐太宗认为隋亡的主要原因是什么?综合上述材料,分析唐太宗是如何做到君明臣廉的。(7分)

(2)据材料二,概括唐太宗以御史治吏的主要特点。(7分)

19.人口流动反映了社会的变迁。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋返之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋役之优待。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 如图为4~6世纪中国境内民族迁移示意图。

(1)根据材料一指出南方东晋政府对民族迁移所采取的措施及影响。(7分)

(2)根据材料二结合所学知识概括指出当时北方统治者面对大规模民族迁移所采取的措施及影响。(7分)

参考答案:

1-5DACBB

6-10CCBAD

11-15CADAC

16.

(1)影响:改变了文化的传播模式;改变了人们的阅读习惯和藏书方式;有利于文化的传播和普及;在一定程度上削弱了人们对知识的记诵能力。

(2)原因:宗教文化发展的推动;文化传播与交流的需要,图书复本需求量增加的促进;旧的手抄图书复制技术的落后;纸、墨等物质基础和技术条件的进步。

17.

(1)弊端:行政效率低下。

成因:程序繁琐;相互牵制。

改进:设政事堂或三省长官合署办公。

(2)职能:掌丞天子,助理万机(或据材料具体展开)。

官制:三公九卿制。

(3)趋势:相权逐渐削弱。

原因:加强皇权的需要或专制主义中央集权不断强化。

18.

(1)主要原因:隋炀帝暴政;大臣不敢进谏。

分析:通过自省、纳谏,防止或纠正决策失误;以御史制度约束官吏;正人与正己相结合。

(2)主要特点:增加人数;增设下属部门;扩大职权(赋予审问拘禁权力)。

19.

(1)措施:东晋政府允许侨人登记户籍,免除赋役。影响:有利于社会安定,促进江南地区的开发。

(2)措施:北魏孝文帝改革,颁布均田令、迁都洛阳、移风易俗等。影响:促进了经济发展和民族交融。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进