统编版语文九年级上册第一单元第2课时 教读引领课教案

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级上册第一单元第2课时 教读引领课教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-12 13:44:59 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 教读引领课

【教学内容】

教材:《沁园春·雪》《我爱这土地》

【教学目标】

1.通过联系词作的创作背景,解读意象,将意象还原到情境中,领悟诗歌意蕴。

2.学习对比阅读的方法,了解景中藏情,借景抒情,写景议论抒情相结合的写法。

【教学过程】

导入:无论是郭沫若笔下的“浅浅的天河”,还是弗罗斯特笔下的“荒草萋萋”的小路、光未然笔下“千万条铁的臂膀”,意象就是诗人最个性化的表达。今天,让我们走进两首新的诗歌作品,通过对意象的探索来感受诗人的个性和思考。

任务一:读诗入境

1.结合注释自由朗读课文《沁园春·雪》。圈画出引发想象的词语,说说你看到了什么画面?读出了什么情绪?

设计意图:本环节旨在通过吟诵的方法让学生熟悉诗歌文本,并通过带入诗人视角完成对诗歌意象的初步感知。朗读时,还要留意诗歌中引发想象的“触发词”,所以要求学生转变读诗视角、圈点勾画,为学生提供具体方法支架。

(屏显)

《沁园春·雪》写于1936年2月,当时遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北,在陕北清涧县于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,欣赏风光,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,写下了这首词。

1945年8月,抗战胜利后,毛泽东同志亲赴重庆与国民党谈判时,这首《沁园春·雪》在《新民晚报》公开发表,迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。

2.这是《沁园春·雪》的创作、发表相关背景,找一找,在你所描述的画面中有哪些动词,让想象的场景发生了转换?

预设:诗歌以“望”“须”“引”“惜”为线索,由实入虚、由景入情、由抒情再入议论。宏大结构中展现了诗人博大的胸怀、雄伟的气魄,和作为革命领袖的豪迈意兴和抱负。

设计意图:本环节旨在引导学生在抒发初读感受的同时明确诗歌的结构,把握诗歌的情感节奏。场景的宏大易于感知,情感可能需要联系创作及发表背景来体会。

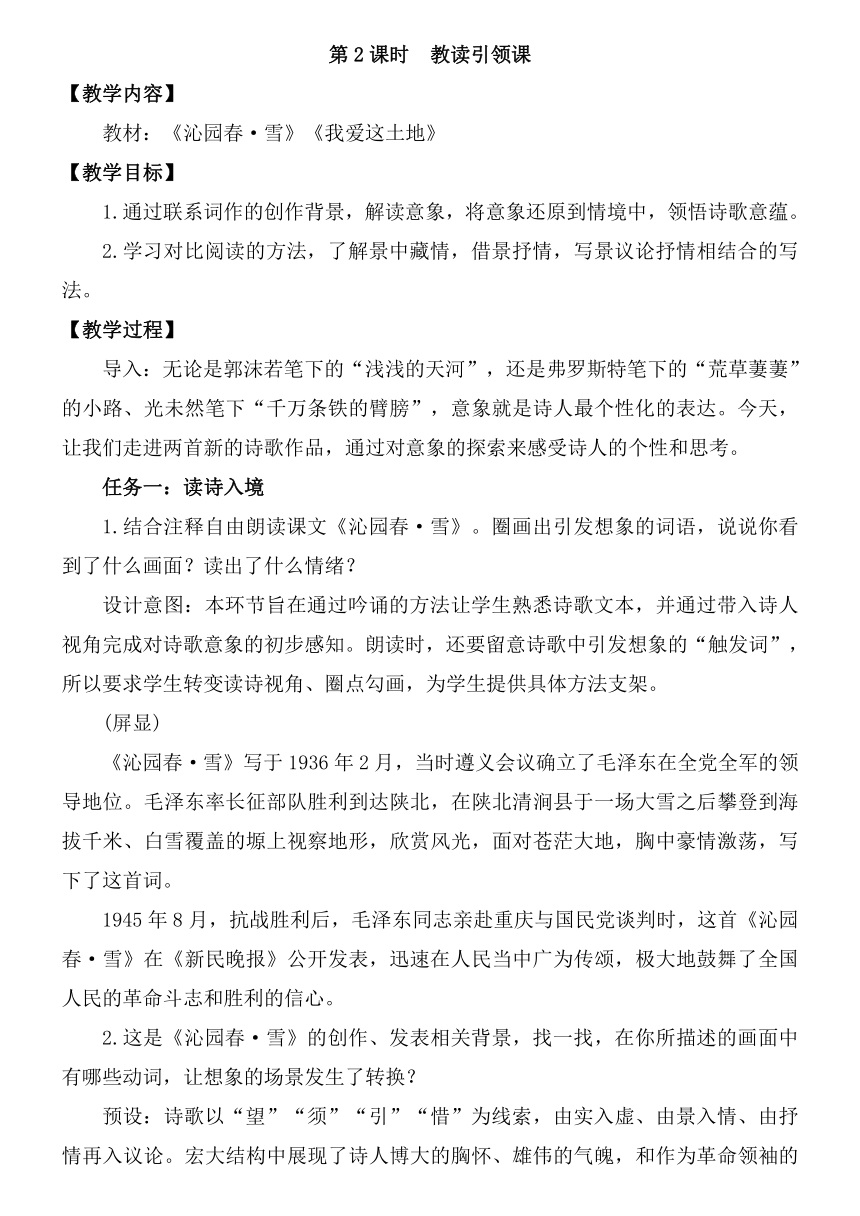

3.你能否模仿动词范例,从上、下两阕中分别找出名词意象,作为依据,说明词人是如何展示这份情怀的?

预设:

诗句(意象) 如何展现 意象特点 情感

千里冰封,万里雪飘。……大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象。欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 夸张、比喻、对偶(修辞);动静结合(写作手法) 大气、开阔、壮观、奇伟、雄浑…… 于祖国之深情 于山河之自豪

惜秦皇汉武略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。 比照、欲抑先扬、想象(写作手法) 历史伟人、 英才豪杰 于革命之壮志 于胜利之自信

设计意图:本环节是迁移运用上一环节所学,学生可借助表格示例,找出意象、判断手法、分析情感。

任务二:赏诗学法

1.朗读《我爱这土地》,模仿我们对上一首诗的学习,找出这一首诗中的主要意象。

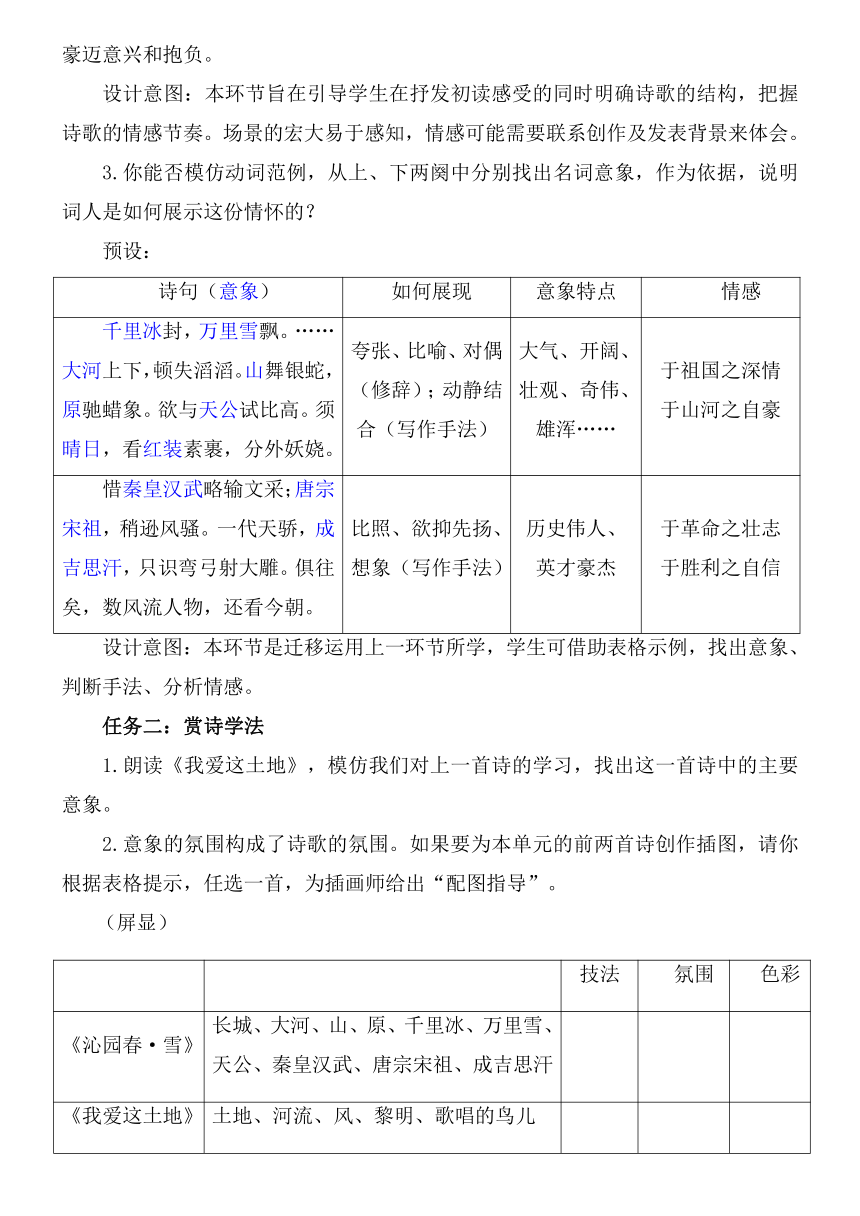

2.意象的氛围构成了诗歌的氛围。如果要为本单元的前两首诗创作插图,请你根据表格提示,任选一首,为插画师给出“配图指导”。

(屏显)

技法 氛围 色彩

《沁园春·雪》 长城、大河、山、原、千里冰、万里雪、天公、秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗

《我爱这土地》 土地、河流、风、黎明、歌唱的鸟儿

可选技法:工笔、写意、设色、水墨……

形容风格的词:明艳、热闹、灰暗、冷清、愉悦、忧郁、紧凑、舒展、密集、开阔、统一、矛盾、清新、雄伟……

设计意图:诗歌氛围的不同,可以通过对技法、风格及色彩的选择,直观地从学生的绘画指导中反映出来。通过与《我爱这土地》对比,学生能够发现《沁园春·雪》中写景是抒情和议论和墓础,用的是即景抒情的表现手法。

3.思考:决定这首诗氛围的,是这些意象吗?

预设:学生通过感知“永远汹涌着”“悲愤”“无止息地吹刮着的”“激怒”几个修饰语,能够体会到深爱与悲愤之间的矛盾感——“河流”“风”这种外在的纯景物,在诗中变成了含有作者主观感情的“象”。由此,便可进一步探究“悲愤”“激怒”背后存在的主题形象——为了挽救土地而不屈不挠、前仆后继、奋力抗争的人民,而“黎明”这个意象中所包含的渴望胜利、坚信胜利即随之浮现。

讨论后可能需要教师点出的是:“土地”这个意象还凝聚着诗人对于生于斯,耕作于斯,死于斯的劳动者最深沉的爱,对他们命运的关注与探索。艾青也曾讲过:“这个无限广阔的国家,无限丰富的农村生活――无论旧的还是新的――都要求在新诗上有它的重要篇幅。”

总结:意象的氛围和色彩会根据修饰语的不同,引发截然不同的想象。

设计意图:对画作的描述可考察学生在上一环节中对诗歌内容的理解程度和共情深度,而对意象的分析和思考可帮助学生把握这首诗背后国难当头、山河沦亡的悲壮氛围和诗人笔下永恒的爱国主义主题。

【课堂小结】

教师总结:通过今天的学习,我们掌握了意象分析的诗歌阅读方法和即景抒情的写作手法,了解到在诗歌中运用意象,能够使抽象的感情具体可感,能够引起我们对意象之外产生丰富的联想和想象,从而体察出作者在诗中所反映出来的意义;更感受到在家国存亡之时身为国民的切痛与深爱和遥看山河时身为领袖的使命与责任。家国,从来不是某一个人的家国,而是每一个人的,笔,如今早已不在某一个人手中,而同样属于每一个人。爱己之家国,发应发之声,是学生亦有之责任,希望大家可以记得。

设计意图:本环节总结课堂所学,勉励同学们心怀家国、以笔明志,树立正确的人生观、世界观与价值观。

【作业布置】

1.搜集毛泽东、艾青的其他诗作,深入了解诗人风格与诗歌神韵,选1-2首积累摘抄。

2.提取2首诗歌中的意象,在爱国主义诗歌的宏观框架下,自选主题,利用所选意象再创作(可以是写景片段、抒情片段,也可以是诗歌仿写)。

设计意图:本环节旨在让学生内化、迁移诗歌的意象阅读法,进一步感受两位诗人在不同境遇、不同视角下对祖国深沉的爱。通过诗歌阅读技巧向写作实践的转化,将语文学习落实到语言运用和审美创造层面,有利于学生感受语言文字的内涵,从语言文字中获得丰富的价值思考和情感积淀,落实新课标核心素养的要求,促进学生的思维能力发展。

【板书设计】

读诗入境,赏诗学法

【教学内容】

教材:《沁园春·雪》《我爱这土地》

【教学目标】

1.通过联系词作的创作背景,解读意象,将意象还原到情境中,领悟诗歌意蕴。

2.学习对比阅读的方法,了解景中藏情,借景抒情,写景议论抒情相结合的写法。

【教学过程】

导入:无论是郭沫若笔下的“浅浅的天河”,还是弗罗斯特笔下的“荒草萋萋”的小路、光未然笔下“千万条铁的臂膀”,意象就是诗人最个性化的表达。今天,让我们走进两首新的诗歌作品,通过对意象的探索来感受诗人的个性和思考。

任务一:读诗入境

1.结合注释自由朗读课文《沁园春·雪》。圈画出引发想象的词语,说说你看到了什么画面?读出了什么情绪?

设计意图:本环节旨在通过吟诵的方法让学生熟悉诗歌文本,并通过带入诗人视角完成对诗歌意象的初步感知。朗读时,还要留意诗歌中引发想象的“触发词”,所以要求学生转变读诗视角、圈点勾画,为学生提供具体方法支架。

(屏显)

《沁园春·雪》写于1936年2月,当时遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北,在陕北清涧县于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,欣赏风光,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,写下了这首词。

1945年8月,抗战胜利后,毛泽东同志亲赴重庆与国民党谈判时,这首《沁园春·雪》在《新民晚报》公开发表,迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。

2.这是《沁园春·雪》的创作、发表相关背景,找一找,在你所描述的画面中有哪些动词,让想象的场景发生了转换?

预设:诗歌以“望”“须”“引”“惜”为线索,由实入虚、由景入情、由抒情再入议论。宏大结构中展现了诗人博大的胸怀、雄伟的气魄,和作为革命领袖的豪迈意兴和抱负。

设计意图:本环节旨在引导学生在抒发初读感受的同时明确诗歌的结构,把握诗歌的情感节奏。场景的宏大易于感知,情感可能需要联系创作及发表背景来体会。

3.你能否模仿动词范例,从上、下两阕中分别找出名词意象,作为依据,说明词人是如何展示这份情怀的?

预设:

诗句(意象) 如何展现 意象特点 情感

千里冰封,万里雪飘。……大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象。欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 夸张、比喻、对偶(修辞);动静结合(写作手法) 大气、开阔、壮观、奇伟、雄浑…… 于祖国之深情 于山河之自豪

惜秦皇汉武略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。 比照、欲抑先扬、想象(写作手法) 历史伟人、 英才豪杰 于革命之壮志 于胜利之自信

设计意图:本环节是迁移运用上一环节所学,学生可借助表格示例,找出意象、判断手法、分析情感。

任务二:赏诗学法

1.朗读《我爱这土地》,模仿我们对上一首诗的学习,找出这一首诗中的主要意象。

2.意象的氛围构成了诗歌的氛围。如果要为本单元的前两首诗创作插图,请你根据表格提示,任选一首,为插画师给出“配图指导”。

(屏显)

技法 氛围 色彩

《沁园春·雪》 长城、大河、山、原、千里冰、万里雪、天公、秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗

《我爱这土地》 土地、河流、风、黎明、歌唱的鸟儿

可选技法:工笔、写意、设色、水墨……

形容风格的词:明艳、热闹、灰暗、冷清、愉悦、忧郁、紧凑、舒展、密集、开阔、统一、矛盾、清新、雄伟……

设计意图:诗歌氛围的不同,可以通过对技法、风格及色彩的选择,直观地从学生的绘画指导中反映出来。通过与《我爱这土地》对比,学生能够发现《沁园春·雪》中写景是抒情和议论和墓础,用的是即景抒情的表现手法。

3.思考:决定这首诗氛围的,是这些意象吗?

预设:学生通过感知“永远汹涌着”“悲愤”“无止息地吹刮着的”“激怒”几个修饰语,能够体会到深爱与悲愤之间的矛盾感——“河流”“风”这种外在的纯景物,在诗中变成了含有作者主观感情的“象”。由此,便可进一步探究“悲愤”“激怒”背后存在的主题形象——为了挽救土地而不屈不挠、前仆后继、奋力抗争的人民,而“黎明”这个意象中所包含的渴望胜利、坚信胜利即随之浮现。

讨论后可能需要教师点出的是:“土地”这个意象还凝聚着诗人对于生于斯,耕作于斯,死于斯的劳动者最深沉的爱,对他们命运的关注与探索。艾青也曾讲过:“这个无限广阔的国家,无限丰富的农村生活――无论旧的还是新的――都要求在新诗上有它的重要篇幅。”

总结:意象的氛围和色彩会根据修饰语的不同,引发截然不同的想象。

设计意图:对画作的描述可考察学生在上一环节中对诗歌内容的理解程度和共情深度,而对意象的分析和思考可帮助学生把握这首诗背后国难当头、山河沦亡的悲壮氛围和诗人笔下永恒的爱国主义主题。

【课堂小结】

教师总结:通过今天的学习,我们掌握了意象分析的诗歌阅读方法和即景抒情的写作手法,了解到在诗歌中运用意象,能够使抽象的感情具体可感,能够引起我们对意象之外产生丰富的联想和想象,从而体察出作者在诗中所反映出来的意义;更感受到在家国存亡之时身为国民的切痛与深爱和遥看山河时身为领袖的使命与责任。家国,从来不是某一个人的家国,而是每一个人的,笔,如今早已不在某一个人手中,而同样属于每一个人。爱己之家国,发应发之声,是学生亦有之责任,希望大家可以记得。

设计意图:本环节总结课堂所学,勉励同学们心怀家国、以笔明志,树立正确的人生观、世界观与价值观。

【作业布置】

1.搜集毛泽东、艾青的其他诗作,深入了解诗人风格与诗歌神韵,选1-2首积累摘抄。

2.提取2首诗歌中的意象,在爱国主义诗歌的宏观框架下,自选主题,利用所选意象再创作(可以是写景片段、抒情片段,也可以是诗歌仿写)。

设计意图:本环节旨在让学生内化、迁移诗歌的意象阅读法,进一步感受两位诗人在不同境遇、不同视角下对祖国深沉的爱。通过诗歌阅读技巧向写作实践的转化,将语文学习落实到语言运用和审美创造层面,有利于学生感受语言文字的内涵,从语言文字中获得丰富的价值思考和情感积淀,落实新课标核心素养的要求,促进学生的思维能力发展。

【板书设计】

读诗入境,赏诗学法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)