人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 《第二单元百家争鸣》名师解读

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 《第二单元百家争鸣》名师解读 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 98.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 06:21:57 | ||

图片预览

文档简介

《第二单元百家争鸣》名师解读

一、课标解读

本单元属于选择性必修课程“中华传统文化经典研习”学习任务群。课标标准指出:“本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”

1.学习目标与内容

(1)选择中国文化史上不同时期、不同类型的一些代表性作品进行精读,体会其精神内涵、审美追求和文化价值。

(2)在特定的社会文化场景中考察传统文化经典作品,以客观、科学、礼敬的态度,认识作品对中国文化发展的贡献。

(3)梳理所学作品中常见的文言实词、虚词、特殊句式和文化常识,注意古今语言的异同。

(4)阅读作品应写出内容提要和阅读感受。选择一部(篇)作品,从一个或多个角度讨论分析,撰写评论。

(5)学习传统文化经典作品的表达艺术,提高自己的写作水平。

2.教学提示

本任务群为2学分,36课时。

(1)重视诵读在培养学生语感、增进文本理解中的作用,引导学生积累古代作品的阅读经验。

(2)引导学生借助注释、工具书独立研读文本,并联系学习过的古代作品,梳理常用文言实词、虚词和特殊句式,提高阅读古代作品的能力。

(3)多角度、多层面地组织主题学习单元,引导学生合理运用精读、略读的方式,由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富,初步认识所读作品在中国文化史上的贡献。

(4)组织学生在具有一定阅读量的基础上,展开交流和专题讨论,就传统文化的历史价值、时代意义和局限等问题,用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法。

(5)引导学生坚持在研读的过程中勤查资料,勤做笔记;围绕所读作品,利用图书馆、互联网查阅相关注释、评点等资料,加深和拓展对作品的理解;学习运用评点方法,记录自己的感受和见解,不断提高独立阅读能力。

二、单元深度解读——走近学科素养

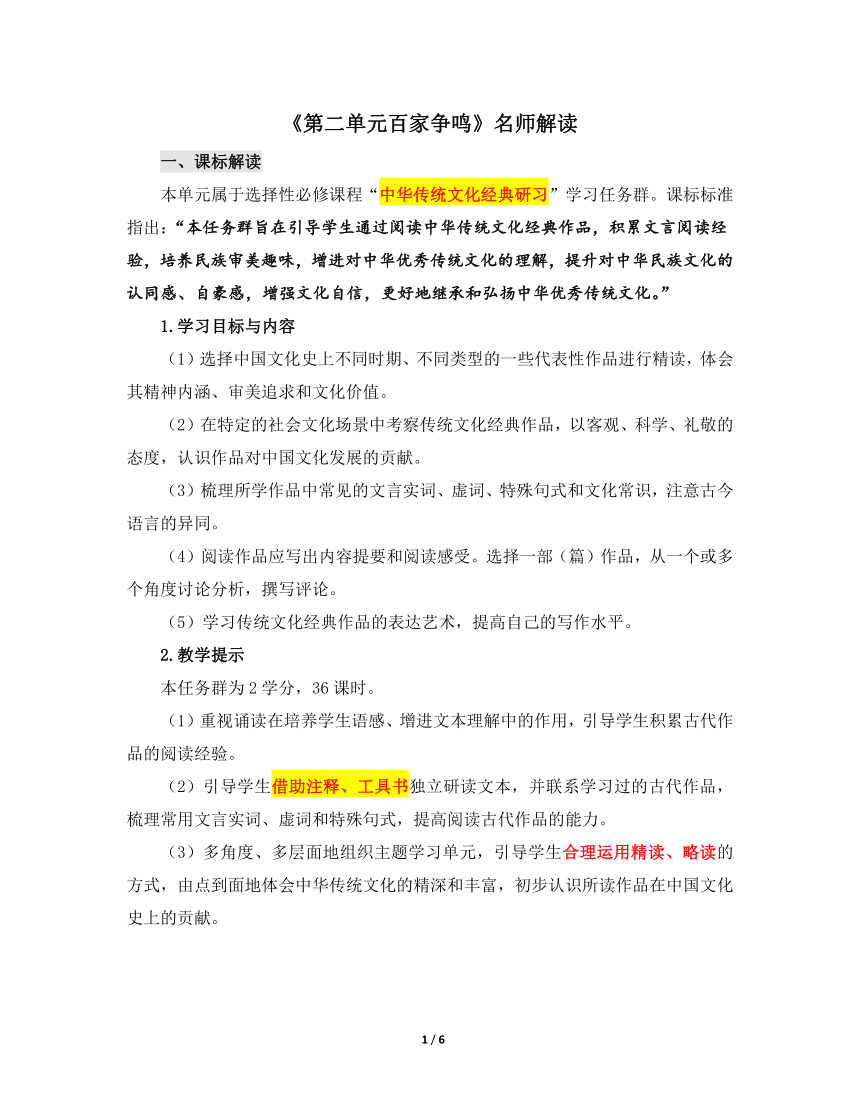

【单元目标和核心素养落实】

语文核心素养和单元目标对照

语言建构与运用 积累与语感 积累文言实词和虚词的意义与用法,积累特殊句式、固定用法和相关文化常识,加强文言断句的语感,诵读的节奏感

整合与语理 整合文章重要思想内涵与说理方式,整合时代背景

交流与语境 与先哲对话,了解诸子思想产生的时代环境

思维发展与提升 直觉与灵感 感受文字背后先哲们的人物形象和生活情境

联想与想象 实证与推理 联系现实生活中的语言现象和文化现象,验证文章思想观点,学会审题立意,进行议论文写作

批判与发现 对诸子思想进行深度理解,批判继承,发现中华文化的思想原典与根源

审美鉴赏与创造 体验与感悟 体会中华文化的博大精深与独特魅力,对现实人生中的道德情操有所感悟

欣赏与评价 欣赏诸子散文的人生审美取向,欣赏诸子论说风格的精妙之处

表现与创新 应用诸子思想解答现实人生的困惑,建立自己的人生哲学

文化传承与理解 意识与态度 培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解

选择与继承 包容与借鉴 提升对中华民族文化的认同惑、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化

关注与参与 关注目前中华优秀传统文化的传承与发展,积极参与文化生活

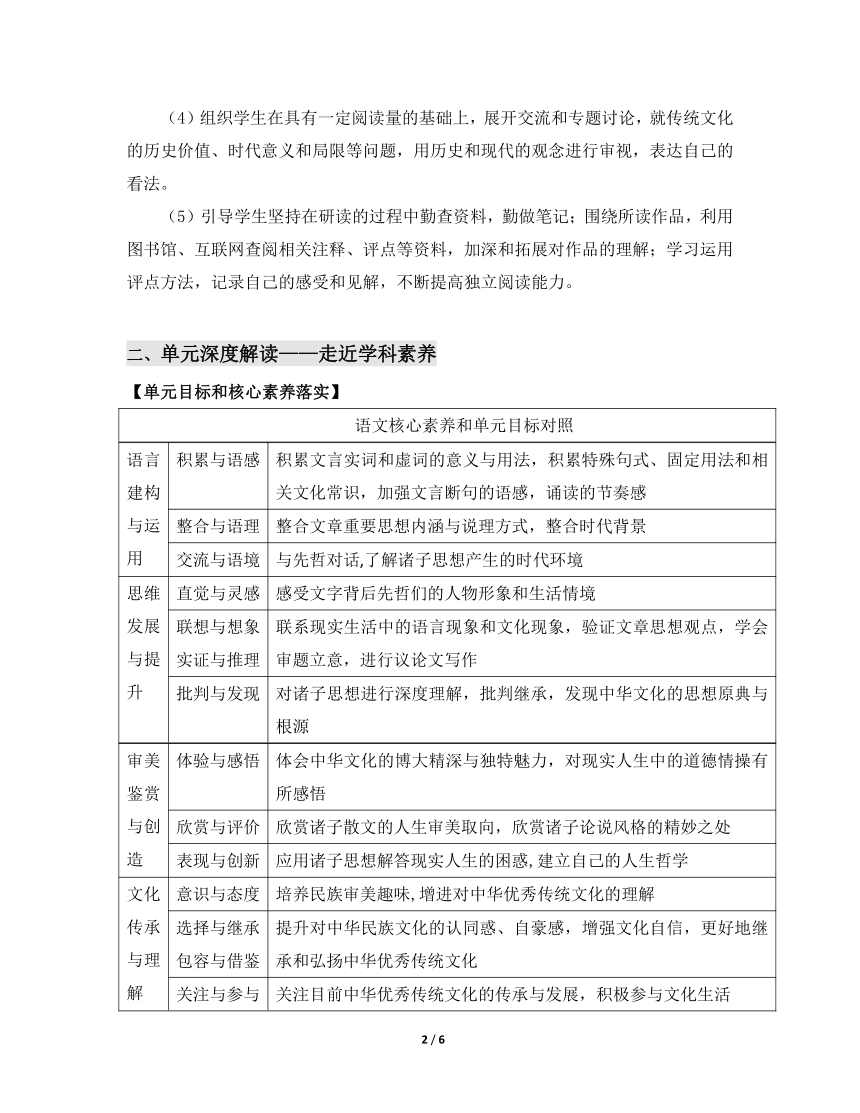

【必备知识】

语言知识 文中出现的重点文言实词、虚词以及重要句式

语言表达 先秦诸子的说理方式;先秦诸子散文的文风;如何提炼观点,审题立意

文学知识 语录体散文和寓言体散文的特点

文化知识 孔孟、老庄、墨子其人其事;仁、君子、逍遥、无为等思想内涵

【学科能力】

单元能力目标分解 考点对标

学习理解 观察记忆 记住重要虚词的用法,记住相关的常考实词与虚词的用法;背诵文章要求背诵的部分 实用类文本阅读题;文言文阅读与翻译;文化常识;语段压缩;名句名篇默写;材料作文的审题立意

信息提取 提取文章论点与分论点、提取段落关键词

分析概括 分析观点之间的逻辑联系,领会文章说理技巧与特色,准确概括文章核心主旨

领会理解 深度理解文中孔、孟、老、庄、墨的思想体系,领会中华传统文化之根的内涵和对人生与社会的现实意义

实践应用 应用交际 应用先秦诸子的思想评价社会公共生活中的问题,能够应用说理技巧进行劝说或写作 作文的审题立意与写作;语言应用与观点评价

解释推断 解释中华民族传统美德的历史渊源,解释中华民族深层的人生哲学

解决问题 审题立意,进行写作;有条理地发表评论与意见

策略运用 联系现实生活中的实际情境进行理解阐述

创新迁移 发散创新 对不同时期的诸子百家思想进行对比,总结思想脉络 思辨能力和鉴赏能力

批判赏析 对比近代哲学与政治思想,发现中华文化的独特性,批判继承

内化完善 对个体人生的处境有所认知,融会贯通各家的思想,应对人生困境

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第5课 《论语》十二章 大学之道/《礼记》 人皆有不忍人之心/《孟子》 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.名句名篇默写 2.论述类文本阅读 3.文言文重点实词虚词的理解与翻译 4.作文审题立意,提炼观点 5.作文理性思辨与论证表达

三、单元教学目标

1.深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解先秦诸子原典的思想价值和人文内涵,进步认识中华文明,自觉传承中华民族优秀传统文化,提升对传统文化的认同感、自豪感,增强文化自信。

2.梳理六篇经典文本的基本内涵,学习古人智慧,尤其是其中的立身处世之道;把握儒家、道家和墨家的思想特点,思考这些思想学说对自己砥节砺行、修身养性的现实意义。

3.熟读全部文本,背诵经典语段,在此基础上,感受先秦诸子或雍容或犀利或简约或恣肆或雄奇或朴拙的论说风格,理解各家论说的方法,领悟其妙处。

4.利用工具书查阅资料,准确理解重点词句的含义,掌握重点句法、词法现象,探索文言学习规律,增强文言语感,提高文言阅读水平。

5.学会议论文的审题立意方法,学会辩证思考、科学分析问题,落实思辨性阅读和表达,完成议论文写作训练。

教学要点

价值导向 必备知识 关键能力

5.《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》 了解孔子关心社会、关注人生的社会伦理哲学思想,修身养性,塑造君子人格;理解儒家所提倡的立身行事总纲领,传承符合社会现实的立身行事之道;理解孟子人性本善的思想,体会该思想对为人处世、治国理政的重要性。 1.掌握重要实词“道”“事”等的基本含义、重要虚词“而”“于”等的主要用法、常见的典型语法现象,精确理解经典句子的含义。 2.理解仁、义、礼等儒家思想核心概念,分析儒家关于修身养性的基本观点。 3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。 4.梳理孟子得出人皆有“四端”的论证过程,了解“四端”对为人处世的重要性。 5.熟读各篇,背诵《〈论语〉十二章》和《大学之道》。 1.拓展阅读相关文章。 2.体会本课各篇文本的不同论述风格及其巧妙之处。 3.联系历史文化常识,思考先秦儒家对塑造中华民族精神的作用。 4.联系日常生活,体会本课经典对自己的影响或启示,并将体会形成文字。

6.《〈老子〉四章》《五石之瓠》 了解道家顺应自然清静无为的哲学思想;理解《〈老子〉四章》对社会动荡和安定的辩证思考;理解《五石之瓠》中庄子超越世俗观念,对自由诗意人生的追求。 1.掌握本课中“为”“之”等高频字词的不同含义。 2.理解本课涉及的“有”和“无”“为”和“无为”、“有用”和“无用”、“大用”和“小用”等道家哲学概念及其辩证关系。 3.掌握《老子》和《庄子》不同的论述手法和技巧。 4.熟读《五石之瓠》,背诵《〈老子〉四章》 1.体悟《老子》论述的思辨性。 2.体会《五石之瓠》的深刻寓意,了解庄子与众不同的思维方式和追求 3.在比较中品味《老子》和《庄子》不同的论述风格和语言韵味。

7.《兼爱》 了解墨家的兼爱思想及其历史和现实的意义。 1.梳理墨子践行兼爱之道的具体方法,了解兼爱思想对于治理天下的重要性。 2.掌握本文的论述方法 3.熟读本文。 1.概括《墨子》的论述风格,联系背景,分析其存在的合理性和必要性。 2.体会《墨子》论述的严谨逻辑和富有层次感的结构,并将相关学习心得运用于演讲、作文等实践活动中。

1 / 6

一、课标解读

本单元属于选择性必修课程“中华传统文化经典研习”学习任务群。课标标准指出:“本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”

1.学习目标与内容

(1)选择中国文化史上不同时期、不同类型的一些代表性作品进行精读,体会其精神内涵、审美追求和文化价值。

(2)在特定的社会文化场景中考察传统文化经典作品,以客观、科学、礼敬的态度,认识作品对中国文化发展的贡献。

(3)梳理所学作品中常见的文言实词、虚词、特殊句式和文化常识,注意古今语言的异同。

(4)阅读作品应写出内容提要和阅读感受。选择一部(篇)作品,从一个或多个角度讨论分析,撰写评论。

(5)学习传统文化经典作品的表达艺术,提高自己的写作水平。

2.教学提示

本任务群为2学分,36课时。

(1)重视诵读在培养学生语感、增进文本理解中的作用,引导学生积累古代作品的阅读经验。

(2)引导学生借助注释、工具书独立研读文本,并联系学习过的古代作品,梳理常用文言实词、虚词和特殊句式,提高阅读古代作品的能力。

(3)多角度、多层面地组织主题学习单元,引导学生合理运用精读、略读的方式,由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富,初步认识所读作品在中国文化史上的贡献。

(4)组织学生在具有一定阅读量的基础上,展开交流和专题讨论,就传统文化的历史价值、时代意义和局限等问题,用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法。

(5)引导学生坚持在研读的过程中勤查资料,勤做笔记;围绕所读作品,利用图书馆、互联网查阅相关注释、评点等资料,加深和拓展对作品的理解;学习运用评点方法,记录自己的感受和见解,不断提高独立阅读能力。

二、单元深度解读——走近学科素养

【单元目标和核心素养落实】

语文核心素养和单元目标对照

语言建构与运用 积累与语感 积累文言实词和虚词的意义与用法,积累特殊句式、固定用法和相关文化常识,加强文言断句的语感,诵读的节奏感

整合与语理 整合文章重要思想内涵与说理方式,整合时代背景

交流与语境 与先哲对话,了解诸子思想产生的时代环境

思维发展与提升 直觉与灵感 感受文字背后先哲们的人物形象和生活情境

联想与想象 实证与推理 联系现实生活中的语言现象和文化现象,验证文章思想观点,学会审题立意,进行议论文写作

批判与发现 对诸子思想进行深度理解,批判继承,发现中华文化的思想原典与根源

审美鉴赏与创造 体验与感悟 体会中华文化的博大精深与独特魅力,对现实人生中的道德情操有所感悟

欣赏与评价 欣赏诸子散文的人生审美取向,欣赏诸子论说风格的精妙之处

表现与创新 应用诸子思想解答现实人生的困惑,建立自己的人生哲学

文化传承与理解 意识与态度 培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解

选择与继承 包容与借鉴 提升对中华民族文化的认同惑、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化

关注与参与 关注目前中华优秀传统文化的传承与发展,积极参与文化生活

【必备知识】

语言知识 文中出现的重点文言实词、虚词以及重要句式

语言表达 先秦诸子的说理方式;先秦诸子散文的文风;如何提炼观点,审题立意

文学知识 语录体散文和寓言体散文的特点

文化知识 孔孟、老庄、墨子其人其事;仁、君子、逍遥、无为等思想内涵

【学科能力】

单元能力目标分解 考点对标

学习理解 观察记忆 记住重要虚词的用法,记住相关的常考实词与虚词的用法;背诵文章要求背诵的部分 实用类文本阅读题;文言文阅读与翻译;文化常识;语段压缩;名句名篇默写;材料作文的审题立意

信息提取 提取文章论点与分论点、提取段落关键词

分析概括 分析观点之间的逻辑联系,领会文章说理技巧与特色,准确概括文章核心主旨

领会理解 深度理解文中孔、孟、老、庄、墨的思想体系,领会中华传统文化之根的内涵和对人生与社会的现实意义

实践应用 应用交际 应用先秦诸子的思想评价社会公共生活中的问题,能够应用说理技巧进行劝说或写作 作文的审题立意与写作;语言应用与观点评价

解释推断 解释中华民族传统美德的历史渊源,解释中华民族深层的人生哲学

解决问题 审题立意,进行写作;有条理地发表评论与意见

策略运用 联系现实生活中的实际情境进行理解阐述

创新迁移 发散创新 对不同时期的诸子百家思想进行对比,总结思想脉络 思辨能力和鉴赏能力

批判赏析 对比近代哲学与政治思想,发现中华文化的独特性,批判继承

内化完善 对个体人生的处境有所认知,融会贯通各家的思想,应对人生困境

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第5课 《论语》十二章 大学之道/《礼记》 人皆有不忍人之心/《孟子》 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.名句名篇默写 2.论述类文本阅读 3.文言文重点实词虚词的理解与翻译 4.作文审题立意,提炼观点 5.作文理性思辨与论证表达

三、单元教学目标

1.深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解先秦诸子原典的思想价值和人文内涵,进步认识中华文明,自觉传承中华民族优秀传统文化,提升对传统文化的认同感、自豪感,增强文化自信。

2.梳理六篇经典文本的基本内涵,学习古人智慧,尤其是其中的立身处世之道;把握儒家、道家和墨家的思想特点,思考这些思想学说对自己砥节砺行、修身养性的现实意义。

3.熟读全部文本,背诵经典语段,在此基础上,感受先秦诸子或雍容或犀利或简约或恣肆或雄奇或朴拙的论说风格,理解各家论说的方法,领悟其妙处。

4.利用工具书查阅资料,准确理解重点词句的含义,掌握重点句法、词法现象,探索文言学习规律,增强文言语感,提高文言阅读水平。

5.学会议论文的审题立意方法,学会辩证思考、科学分析问题,落实思辨性阅读和表达,完成议论文写作训练。

教学要点

价值导向 必备知识 关键能力

5.《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》 了解孔子关心社会、关注人生的社会伦理哲学思想,修身养性,塑造君子人格;理解儒家所提倡的立身行事总纲领,传承符合社会现实的立身行事之道;理解孟子人性本善的思想,体会该思想对为人处世、治国理政的重要性。 1.掌握重要实词“道”“事”等的基本含义、重要虚词“而”“于”等的主要用法、常见的典型语法现象,精确理解经典句子的含义。 2.理解仁、义、礼等儒家思想核心概念,分析儒家关于修身养性的基本观点。 3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。 4.梳理孟子得出人皆有“四端”的论证过程,了解“四端”对为人处世的重要性。 5.熟读各篇,背诵《〈论语〉十二章》和《大学之道》。 1.拓展阅读相关文章。 2.体会本课各篇文本的不同论述风格及其巧妙之处。 3.联系历史文化常识,思考先秦儒家对塑造中华民族精神的作用。 4.联系日常生活,体会本课经典对自己的影响或启示,并将体会形成文字。

6.《〈老子〉四章》《五石之瓠》 了解道家顺应自然清静无为的哲学思想;理解《〈老子〉四章》对社会动荡和安定的辩证思考;理解《五石之瓠》中庄子超越世俗观念,对自由诗意人生的追求。 1.掌握本课中“为”“之”等高频字词的不同含义。 2.理解本课涉及的“有”和“无”“为”和“无为”、“有用”和“无用”、“大用”和“小用”等道家哲学概念及其辩证关系。 3.掌握《老子》和《庄子》不同的论述手法和技巧。 4.熟读《五石之瓠》,背诵《〈老子〉四章》 1.体悟《老子》论述的思辨性。 2.体会《五石之瓠》的深刻寓意,了解庄子与众不同的思维方式和追求 3.在比较中品味《老子》和《庄子》不同的论述风格和语言韵味。

7.《兼爱》 了解墨家的兼爱思想及其历史和现实的意义。 1.梳理墨子践行兼爱之道的具体方法,了解兼爱思想对于治理天下的重要性。 2.掌握本文的论述方法 3.熟读本文。 1.概括《墨子》的论述风格,联系背景,分析其存在的合理性和必要性。 2.体会《墨子》论述的严谨逻辑和富有层次感的结构,并将相关学习心得运用于演讲、作文等实践活动中。

1 / 6