统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务二:厘清诸子观点》单元教学设计(Word版,2课时)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务二:厘清诸子观点》单元教学设计(Word版,2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 101.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 08:30:14 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务二:厘清诸子观点》名师单元教学设计

理解孔孟、老庄和墨子的主要思想,了解先秦诸子思想在中华文明史上的重要地位、价值和影响,是本单元落实传统文化学习的一大重点任务。在完成这一教学任务的过程中,应遵循通盘考虑、循序渐进两个基本原则,以期比较全面地掌握先秦诸子观点。所谓通盘考虑,是指本任务的学习需与初中、高一必修的学习内容前后勾连,一并考虑。初中教材所选《〈论语〉十二章》《〈孟子〉三章》《〈庄子〉二则》《〈礼记〉二则》等先秦诸子短文,高中必修教材所选《子路、曾皙、冉有、公西华侍座》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》等文,应适当加以回顾。循序渐进,是指本任务的学习要由易到难,由浅及深,先掌握诸子思想的核心概念,然后再梳理其观点。

课时安排:2课时

第三课时

教学目标:

1.理解课文中出现的诸子思想的核心概念。

2.辨析诸子思想体系中相同核心概念的异同。

教学重难点

理解诸子思想的核心概念。

教学过程

学习活动一:回顾已学,梳理儒道两家核心概念

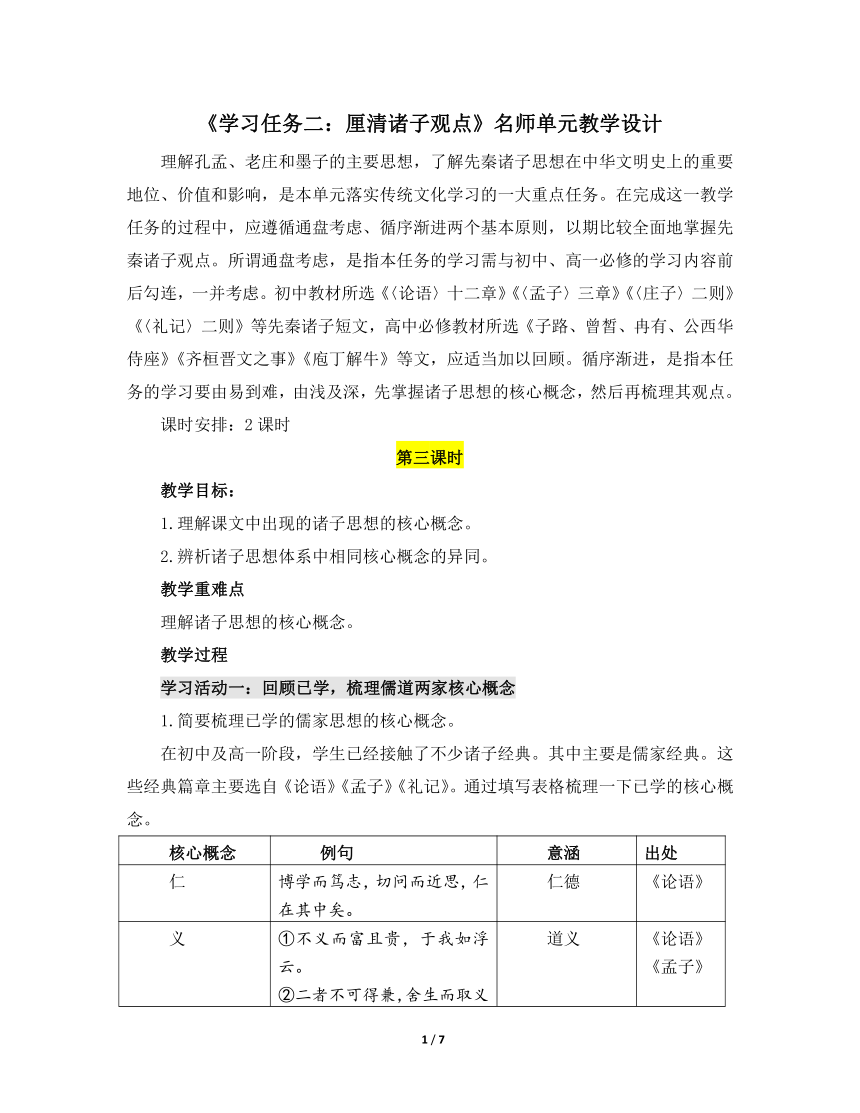

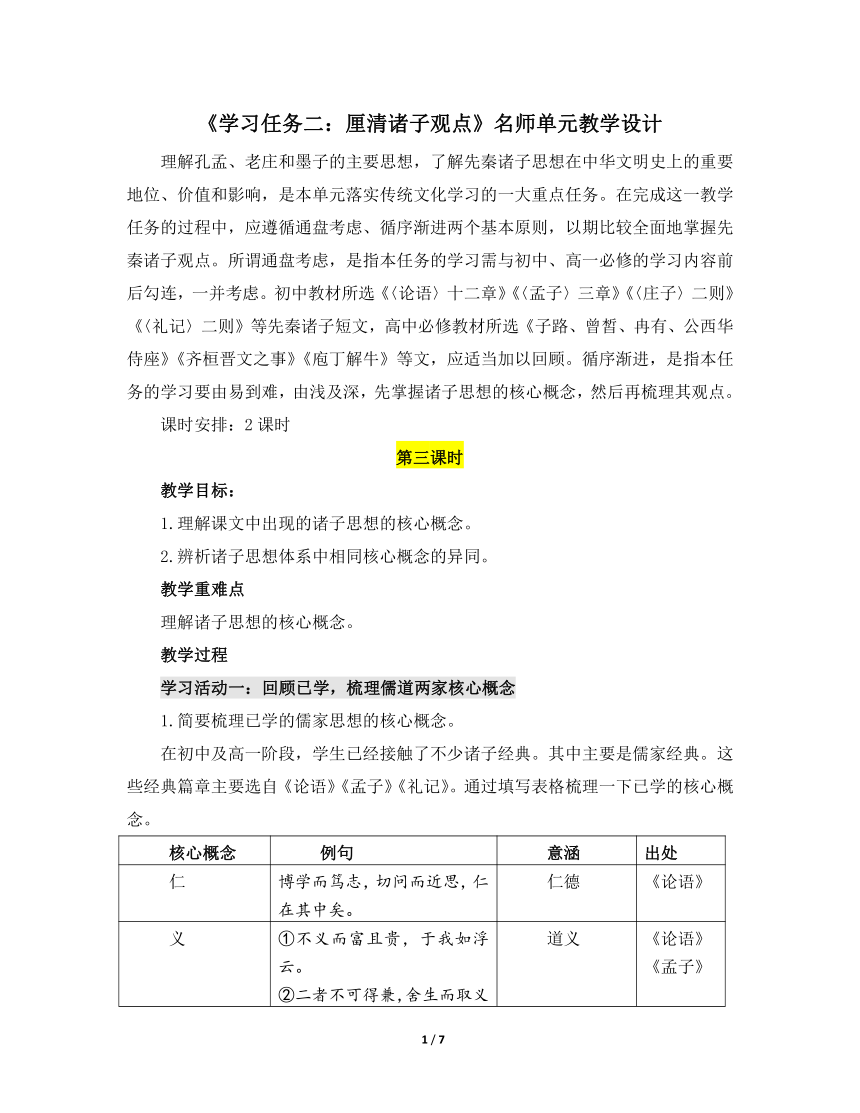

1.简要梳理已学的儒家思想的核心概念。

在初中及高一阶段,学生已经接触了不少诸子经典。其中主要是儒家经典。这些经典篇章主要选自《论语》《孟子》《礼记》。通过填写表格梳理一下已学的核心概念。

核心概念 例句 意涵 出处

仁 博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。 仁德 《论语》

义 ①不义而富且贵,于我如浮云。 ②二者不可得兼,舍生而取义者也。 道义 《论语》 《孟子》

道 ①大道之行也,天下为公。 ②得道多助,失道寡助。 良好的政治制度或行政措施 《礼记》 《孟子》

礼 ①为国以礼,其言不让,是故哂之。②子未学礼乎? 明确尊卑长幼关系的礼制 《论语》 《孟子》

王 德何如则可以王矣? 施行仁政 《孟子》

设计意图

通过梳理初中及高中必修教材的相关内容,了解先秦主要学派儒、道两家的基本思想,以期衔旧接新,温故知新。

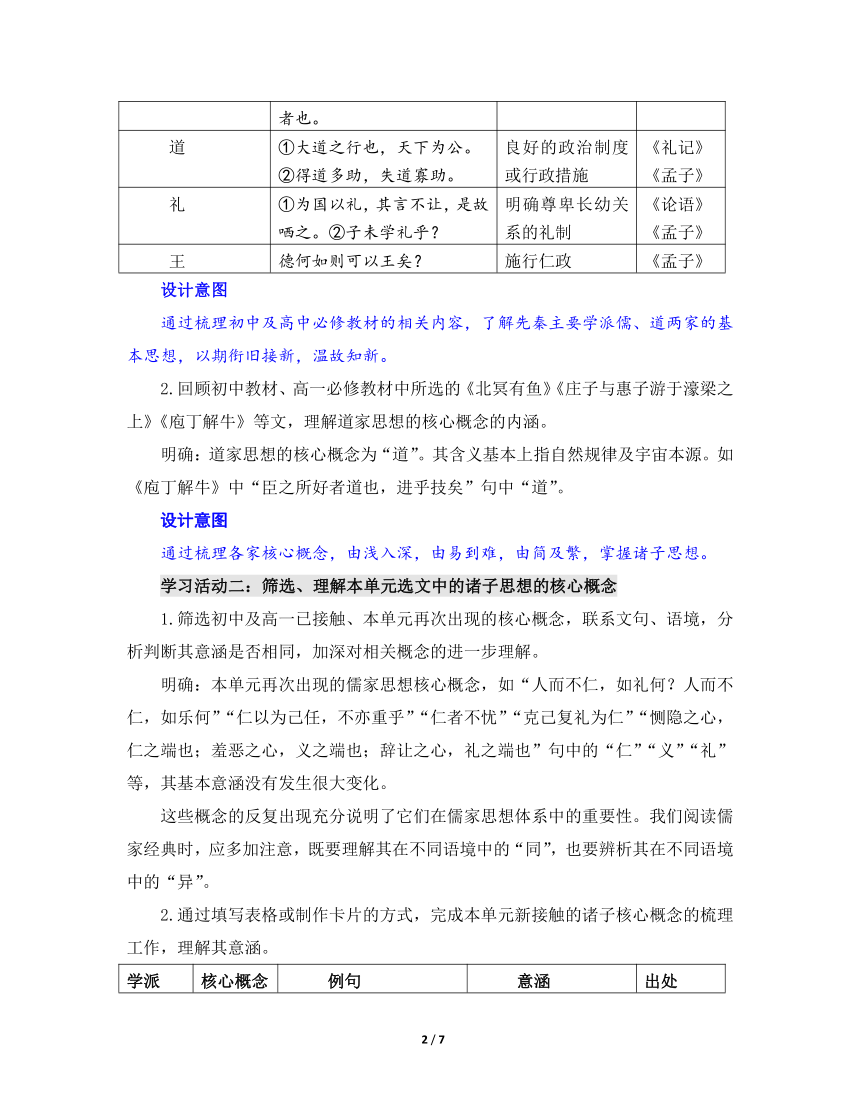

2.回顾初中教材、高一必修教材中所选的《北冥有鱼》《庄子与惠子游于濠梁之上》《庖丁解牛》等文,理解道家思想的核心概念的内涵。

明确:道家思想的核心概念为“道”。其含义基本上指自然规律及宇宙本源。如《庖丁解牛》中“臣之所好者道也,进乎技矣”句中“道”。

设计意图

通过梳理各家核心概念,由浅入深,由易到难,由简及繁,掌握诸子思想。

学习活动二:筛选、理解本单元选文中的诸子思想的核心概念

1.筛选初中及高一已接触、本单元再次出现的核心概念,联系文句、语境,分析判断其意涵是否相同,加深对相关概念的进一步理解。

明确:本单元再次出现的儒家思想核心概念,如“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何”“仁以为己任,不亦重乎”“仁者不忧”“克己复礼为仁”“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也”句中的“仁”“义”“礼”等,其基本意涵没有发生很大变化。

这些概念的反复出现充分说明了它们在儒家思想体系中的重要性。我们阅读儒家经典时,应多加注意,既要理解其在不同语境中的“同”,也要辨析其在不同语境中的“异”。

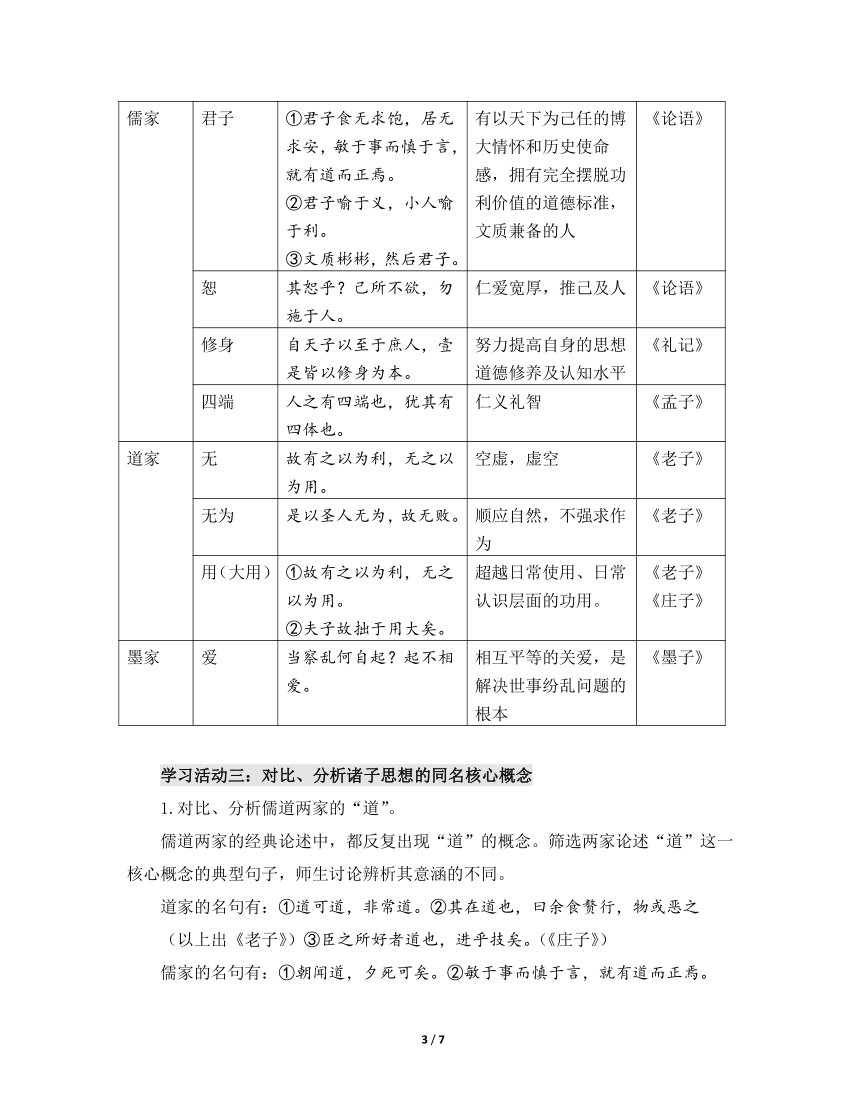

2.通过填写表格或制作卡片的方式,完成本单元新接触的诸子核心概念的梳理工作,理解其意涵。

学派 核心概念 例句 意涵 出处

儒家 君子 ①君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。 ②君子喻于义,小人喻于利。 ③文质彬彬,然后君子。 有以天下为己任的博大情怀和历史使命感,拥有完全摆脱功利价值的道德标准,文质兼备的人 《论语》

恕 其恕乎?己所不欲,勿施于人。 仁爱宽厚,推己及人 《论语》

修身 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。 努力提高自身的思想道德修养及认知水平 《礼记》

四端 人之有四端也,犹其有四体也。 仁义礼智 《孟子》

道家 无 故有之以为利,无之以为用。 空虚,虚空 《老子》

无为 是以圣人无为,故无败。 顺应自然,不强求作为 《老子》

用(大用) ①故有之以为利,无之以为用。 ②夫子故拙于用大矣。 超越日常使用、日常认识层面的功用。 《老子》 《庄子》

墨家 爱 当察乱何自起?起不相爱。 相互平等的关爱,是解决世事纷乱问题的根本 《墨子》

学习活动三:对比、分析诸子思想的同名核心概念

1.对比、分析儒道两家的“道”。

儒道两家的经典论述中,都反复出现“道”的概念。筛选两家论述“道”这一核心概念的典型句子,师生讨论辨析其意涵的不同。

道家的名句有:①道可道,非常道。②其在道也,曰余食赘行,物或恶之

(以上出《老子》)③臣之所好者道也,进乎技矣。(《庄子》)

儒家的名句有:①朝闻道,夕死可矣。②敏于事而慎于言,就有道而正焉。

(以上出《论语》)③大道之行也,天下为公。④大学之道,在明明德。⑤知所先后,则近道矣。(以上出《礼记》)⑥得道多助,失道寡助。(《孟子》)

明确:道家的“道”,其意涵多指宇宙本源、自然规律,以及掌握这一本源及规律达到的境界,是一个晢学性(或倾向于哲学解说)的概念。儒家的“道”,其意涵多指儒家所推崇的封建时代的一种美好的政治制度,以及个人修养达到的一种道德境界,是一个偏重于政治学、伦理学(道德)的概念。

2.对比、分析儒墨两家的“爱”。

儒墨两家都强调“爱人”。筛选两家论述“爱”(或“爱人”)这一核心概念的典型句子,师生讨论辨析其意涵的不同。

儒家的名句有:①弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力则以学文。(《论语》)②君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(《孟子》)

墨家的名句有:①故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。②兼相爱,交相利。③爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之。(《墨子》)

明确:儒家主张的仁爱、爱人,是在遵从尊尊卑卑、长长幼幼、君君臣臣、父父子子等阶级、伦理秩序的基础上的推己及人,关心呵护。而墨子主张的爱人、兼爱,是取消阶级、伦理的限制下的人人平等的互利互爱。两者的基础不同,所以孟子强烈批评墨子的观点,认为“墨子兼爱,是无父也”。

设计意图

通过辨析诸子同名核心概念,加深对各家思想的理解,同时强化思辨思维的训练。

作业

1.梳理选文中出现的而课堂上未经讲解分析的其他重要概念。

2.筛选儒、道两家有关论述“知”的名句辨析两家对“知”的解说的异同。

第四课时

教学目标

1.理解儒家提倡的君子人格的主要内涵。

2.整体把握《〈老子〉四章》的思想内容。

3.理解《五石之瓠》寓意。

4.掌握《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的基本观点。

教学重难点

理解儒家的君子人格的内涵。

理解《老子》中体现的朴素辩证法思想。

教学过程

学习活动一:整体把握《〈论语〉十二章》的思想内容

1.概括《〈论语〉十二章》的主要论述范畴。

明确:教材所选《〈论语〉十二章》,分别出自《论语》原文的《学而》《八佾》等七篇中,内容具有较大的开放性。但从论述范畴而言,所选各章都或直接或间接地涉及了儒家的重要话题“君子人格”。

教师在教学中,要允许并尊重学生拥有自己的角度标准,概括出其他论述范畴,以丰富对本文的认识。

2.分析儒家“君子人格”的内涵。

明确:根据《〈论语〉十二章》内容,联系初中已学的“学而时习之”“贤哉回也”“饭疏食”三章,及《论语》中论述君子之风的经典片段,进行整体把握。经典片段如:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉。”“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”由此可以概括出君子人格的内涵应包括以下内容:以仁为任,义以为质,追求正道,进德修身,文质兼修,谦逊守礼,宽恕爱人,无忧无惧,安贫乐道,博学多识等。

分析概括君子人格内涵的过程,就是师生学习君子人格的过程,践行语文教学立德树人的过程。

设计意图

通过综合梳理各章思想内容,了解儒家“君子人格”的含义,并引领同学践行“君子人格”中符合现代生活的内涵努力达成语文教学“立德树人”的目标。

学习活动二:整体把握《〈老子〉四章》的思想内容

1.用自己的话概括每一章的主要观点。

明确:各章主要观点如下。

第一章:“空无”使事物产生真正的使用价值。

第二章:急于表现、贪功冒进并非符合天道之举。

第三章:人应自知、自胜、强行,达到与道长存的境界。

第四章:处事应防微杜渐,国政应无为而治。

由于《〈老子〉四章》语言极简,又缺少前后语境,所以阅读难度较大。又由于四章内部逻辑结构有歧解,所以对其思想的理解多有分歧。学生的概括只要不违背原文基本意涵,就应予以肯定。教师在研讨、评析过程中,应着力引导学生提高思辨能力。

2.《〈老子〉四章》的思想观点具有鲜明的辩证色彩,结合原文进行分析。

明确:《〈老子〉四章》的辩证特点主要体现在以下两个方面:一、强调矛盾对立面是统一存在的,两者相互依存,不能偏废。比如“有”和“无”是矛盾的,但它们互生共存。《老子》的高明之处,在于它总是提醒人们重视那些日常被忽视的一面,比如“无”的作用。二、强调了矛盾的对立面是可以互相转化的。比如“自是”会导致“不彰”,“自伐”可以转化为“无功”。

设计意图

通过学习《〈老子〉四章》,把握四章中蕴含的辩证思想,提高学生思辨能力。

学习活动三:概括《五石之瓠》的寓意

明确:从选文“夫子固拙于用大矣”“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容”等语句中可以看出,庄子主要阐明了这样的观点:

一、要善于从常人认为没有价值的事物中发现价值;二、超越日常使用层面的功用和价值,如精神的、审美的,是更高层级的功用和价值。

设计意图

理解选文寓意,了解《庄子》中的“有用”“无用”及“大用”“小用”的概念及其关系。

学习活动四:梳理《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的主要思想内容

1.筛选出《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》三文的观点句。

明确:各篇的主要观点句如下。

《大学之道》:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

《人皆有不忍人之心》:“人之有是四端也,犹其有四体也。”苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

《兼爱》:“故天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

2.翻译上述观点句或用自己的话概括、转述上述观点句。

明确:观点概述如下

《大学之道》:修身是立人处事治国的根本

《人皆有不忍人之心》:任何个体都有仁义礼智的基因。发展仁义礼智,就能治平天下。

《兼爱》:兼爱对于治理天下具有极强的重要性。人民相爱,则天下太平。

设计意图

通过梳理关键句,掌握《大学之道》中“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,掌握《孟子》中“四端”的内涵,掌握墨家“兼爱”思想。

说明:

本课内容较多,教师可以根据学情增加一课时进行教学。

作业

翻译《大学之道》。

1 / 7

理解孔孟、老庄和墨子的主要思想,了解先秦诸子思想在中华文明史上的重要地位、价值和影响,是本单元落实传统文化学习的一大重点任务。在完成这一教学任务的过程中,应遵循通盘考虑、循序渐进两个基本原则,以期比较全面地掌握先秦诸子观点。所谓通盘考虑,是指本任务的学习需与初中、高一必修的学习内容前后勾连,一并考虑。初中教材所选《〈论语〉十二章》《〈孟子〉三章》《〈庄子〉二则》《〈礼记〉二则》等先秦诸子短文,高中必修教材所选《子路、曾皙、冉有、公西华侍座》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》等文,应适当加以回顾。循序渐进,是指本任务的学习要由易到难,由浅及深,先掌握诸子思想的核心概念,然后再梳理其观点。

课时安排:2课时

第三课时

教学目标:

1.理解课文中出现的诸子思想的核心概念。

2.辨析诸子思想体系中相同核心概念的异同。

教学重难点

理解诸子思想的核心概念。

教学过程

学习活动一:回顾已学,梳理儒道两家核心概念

1.简要梳理已学的儒家思想的核心概念。

在初中及高一阶段,学生已经接触了不少诸子经典。其中主要是儒家经典。这些经典篇章主要选自《论语》《孟子》《礼记》。通过填写表格梳理一下已学的核心概念。

核心概念 例句 意涵 出处

仁 博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。 仁德 《论语》

义 ①不义而富且贵,于我如浮云。 ②二者不可得兼,舍生而取义者也。 道义 《论语》 《孟子》

道 ①大道之行也,天下为公。 ②得道多助,失道寡助。 良好的政治制度或行政措施 《礼记》 《孟子》

礼 ①为国以礼,其言不让,是故哂之。②子未学礼乎? 明确尊卑长幼关系的礼制 《论语》 《孟子》

王 德何如则可以王矣? 施行仁政 《孟子》

设计意图

通过梳理初中及高中必修教材的相关内容,了解先秦主要学派儒、道两家的基本思想,以期衔旧接新,温故知新。

2.回顾初中教材、高一必修教材中所选的《北冥有鱼》《庄子与惠子游于濠梁之上》《庖丁解牛》等文,理解道家思想的核心概念的内涵。

明确:道家思想的核心概念为“道”。其含义基本上指自然规律及宇宙本源。如《庖丁解牛》中“臣之所好者道也,进乎技矣”句中“道”。

设计意图

通过梳理各家核心概念,由浅入深,由易到难,由简及繁,掌握诸子思想。

学习活动二:筛选、理解本单元选文中的诸子思想的核心概念

1.筛选初中及高一已接触、本单元再次出现的核心概念,联系文句、语境,分析判断其意涵是否相同,加深对相关概念的进一步理解。

明确:本单元再次出现的儒家思想核心概念,如“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何”“仁以为己任,不亦重乎”“仁者不忧”“克己复礼为仁”“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也”句中的“仁”“义”“礼”等,其基本意涵没有发生很大变化。

这些概念的反复出现充分说明了它们在儒家思想体系中的重要性。我们阅读儒家经典时,应多加注意,既要理解其在不同语境中的“同”,也要辨析其在不同语境中的“异”。

2.通过填写表格或制作卡片的方式,完成本单元新接触的诸子核心概念的梳理工作,理解其意涵。

学派 核心概念 例句 意涵 出处

儒家 君子 ①君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。 ②君子喻于义,小人喻于利。 ③文质彬彬,然后君子。 有以天下为己任的博大情怀和历史使命感,拥有完全摆脱功利价值的道德标准,文质兼备的人 《论语》

恕 其恕乎?己所不欲,勿施于人。 仁爱宽厚,推己及人 《论语》

修身 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。 努力提高自身的思想道德修养及认知水平 《礼记》

四端 人之有四端也,犹其有四体也。 仁义礼智 《孟子》

道家 无 故有之以为利,无之以为用。 空虚,虚空 《老子》

无为 是以圣人无为,故无败。 顺应自然,不强求作为 《老子》

用(大用) ①故有之以为利,无之以为用。 ②夫子故拙于用大矣。 超越日常使用、日常认识层面的功用。 《老子》 《庄子》

墨家 爱 当察乱何自起?起不相爱。 相互平等的关爱,是解决世事纷乱问题的根本 《墨子》

学习活动三:对比、分析诸子思想的同名核心概念

1.对比、分析儒道两家的“道”。

儒道两家的经典论述中,都反复出现“道”的概念。筛选两家论述“道”这一核心概念的典型句子,师生讨论辨析其意涵的不同。

道家的名句有:①道可道,非常道。②其在道也,曰余食赘行,物或恶之

(以上出《老子》)③臣之所好者道也,进乎技矣。(《庄子》)

儒家的名句有:①朝闻道,夕死可矣。②敏于事而慎于言,就有道而正焉。

(以上出《论语》)③大道之行也,天下为公。④大学之道,在明明德。⑤知所先后,则近道矣。(以上出《礼记》)⑥得道多助,失道寡助。(《孟子》)

明确:道家的“道”,其意涵多指宇宙本源、自然规律,以及掌握这一本源及规律达到的境界,是一个晢学性(或倾向于哲学解说)的概念。儒家的“道”,其意涵多指儒家所推崇的封建时代的一种美好的政治制度,以及个人修养达到的一种道德境界,是一个偏重于政治学、伦理学(道德)的概念。

2.对比、分析儒墨两家的“爱”。

儒墨两家都强调“爱人”。筛选两家论述“爱”(或“爱人”)这一核心概念的典型句子,师生讨论辨析其意涵的不同。

儒家的名句有:①弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力则以学文。(《论语》)②君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(《孟子》)

墨家的名句有:①故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。②兼相爱,交相利。③爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之。(《墨子》)

明确:儒家主张的仁爱、爱人,是在遵从尊尊卑卑、长长幼幼、君君臣臣、父父子子等阶级、伦理秩序的基础上的推己及人,关心呵护。而墨子主张的爱人、兼爱,是取消阶级、伦理的限制下的人人平等的互利互爱。两者的基础不同,所以孟子强烈批评墨子的观点,认为“墨子兼爱,是无父也”。

设计意图

通过辨析诸子同名核心概念,加深对各家思想的理解,同时强化思辨思维的训练。

作业

1.梳理选文中出现的而课堂上未经讲解分析的其他重要概念。

2.筛选儒、道两家有关论述“知”的名句辨析两家对“知”的解说的异同。

第四课时

教学目标

1.理解儒家提倡的君子人格的主要内涵。

2.整体把握《〈老子〉四章》的思想内容。

3.理解《五石之瓠》寓意。

4.掌握《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的基本观点。

教学重难点

理解儒家的君子人格的内涵。

理解《老子》中体现的朴素辩证法思想。

教学过程

学习活动一:整体把握《〈论语〉十二章》的思想内容

1.概括《〈论语〉十二章》的主要论述范畴。

明确:教材所选《〈论语〉十二章》,分别出自《论语》原文的《学而》《八佾》等七篇中,内容具有较大的开放性。但从论述范畴而言,所选各章都或直接或间接地涉及了儒家的重要话题“君子人格”。

教师在教学中,要允许并尊重学生拥有自己的角度标准,概括出其他论述范畴,以丰富对本文的认识。

2.分析儒家“君子人格”的内涵。

明确:根据《〈论语〉十二章》内容,联系初中已学的“学而时习之”“贤哉回也”“饭疏食”三章,及《论语》中论述君子之风的经典片段,进行整体把握。经典片段如:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉。”“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”由此可以概括出君子人格的内涵应包括以下内容:以仁为任,义以为质,追求正道,进德修身,文质兼修,谦逊守礼,宽恕爱人,无忧无惧,安贫乐道,博学多识等。

分析概括君子人格内涵的过程,就是师生学习君子人格的过程,践行语文教学立德树人的过程。

设计意图

通过综合梳理各章思想内容,了解儒家“君子人格”的含义,并引领同学践行“君子人格”中符合现代生活的内涵努力达成语文教学“立德树人”的目标。

学习活动二:整体把握《〈老子〉四章》的思想内容

1.用自己的话概括每一章的主要观点。

明确:各章主要观点如下。

第一章:“空无”使事物产生真正的使用价值。

第二章:急于表现、贪功冒进并非符合天道之举。

第三章:人应自知、自胜、强行,达到与道长存的境界。

第四章:处事应防微杜渐,国政应无为而治。

由于《〈老子〉四章》语言极简,又缺少前后语境,所以阅读难度较大。又由于四章内部逻辑结构有歧解,所以对其思想的理解多有分歧。学生的概括只要不违背原文基本意涵,就应予以肯定。教师在研讨、评析过程中,应着力引导学生提高思辨能力。

2.《〈老子〉四章》的思想观点具有鲜明的辩证色彩,结合原文进行分析。

明确:《〈老子〉四章》的辩证特点主要体现在以下两个方面:一、强调矛盾对立面是统一存在的,两者相互依存,不能偏废。比如“有”和“无”是矛盾的,但它们互生共存。《老子》的高明之处,在于它总是提醒人们重视那些日常被忽视的一面,比如“无”的作用。二、强调了矛盾的对立面是可以互相转化的。比如“自是”会导致“不彰”,“自伐”可以转化为“无功”。

设计意图

通过学习《〈老子〉四章》,把握四章中蕴含的辩证思想,提高学生思辨能力。

学习活动三:概括《五石之瓠》的寓意

明确:从选文“夫子固拙于用大矣”“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容”等语句中可以看出,庄子主要阐明了这样的观点:

一、要善于从常人认为没有价值的事物中发现价值;二、超越日常使用层面的功用和价值,如精神的、审美的,是更高层级的功用和价值。

设计意图

理解选文寓意,了解《庄子》中的“有用”“无用”及“大用”“小用”的概念及其关系。

学习活动四:梳理《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的主要思想内容

1.筛选出《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》三文的观点句。

明确:各篇的主要观点句如下。

《大学之道》:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

《人皆有不忍人之心》:“人之有是四端也,犹其有四体也。”苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

《兼爱》:“故天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

2.翻译上述观点句或用自己的话概括、转述上述观点句。

明确:观点概述如下

《大学之道》:修身是立人处事治国的根本

《人皆有不忍人之心》:任何个体都有仁义礼智的基因。发展仁义礼智,就能治平天下。

《兼爱》:兼爱对于治理天下具有极强的重要性。人民相爱,则天下太平。

设计意图

通过梳理关键句,掌握《大学之道》中“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,掌握《孟子》中“四端”的内涵,掌握墨家“兼爱”思想。

说明:

本课内容较多,教师可以根据学情增加一课时进行教学。

作业

翻译《大学之道》。

1 / 7