统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务三:赏析论述特点》名师单元教学设计(Word版,3课时)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务三:赏析论述特点》名师单元教学设计(Word版,3课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 101.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 08:34:52 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务三:赏析论述特点》名师单元教学设计

吕思勉说:诸子之文,各有其面貌性情。”所谓的“各有其面貌性情”指的是诸子文章文体不一,观点不一,论述方法不一,语言风格不一。本学习任务的重点是在疏通文意、理解思想观点的基础上,进一步精读选文,通过师生研讨的方式,赏析各选文的文体差异、论述方法的差异、语言风格的差异。同时引进相关作者的传记资料,了解作者为人行事的特点。

课时安排:3课时。

第五课时

教学目标:

1.梳理《大学之道》《人皆有不忍人之心》《五石之瓠》《兼爱》四篇选文的行文思路。

2.分析选文采用的论述方法及其论述效果。

教学重难点

分析四篇选文的论述方法及论述效果。

教学过程

学习活动一:梳理论述思路

《大学之道》《人皆有不忍人之心》《五石之瓠》《兼爱》四篇相较于《〈论语〉十二章》《〈老子〉四章》观点阐述比较集中,在阐述观点时都提供了比较有效的论证过程。为更好地理解各篇思想观点,应简要梳理其论证思路。

明确:各选文论述思路如下。

《大学之道》:首先开宗明义地提出大学之道的终极目标为“明明德”“亲民”“止于至善”,然后用正反相成的推演逻辑,用“倒叙”“正叙”两种方式阐明达到目标的方法和过程,最后得出“修身”是达成目标的根本这一结论。

(2)《人皆有不忍人之心》:首先通过日常生活经验(看到小孩掉入井里的心理反应)得出“人皆有不忍人之心”的判断,然后论述“不忍人之心”蕴含“仁义礼智”四端,从而证明“仁义礼智”人皆有之的观点,进而论述“仁义礼智”对治国的重要性。

(3)《五石之瓠》:惠子用五石之瓠的故事批评庄子的学说大而无用,庄子用不龟手之药的故事反驳惠子,认为物之用有大用小用之分,常人往往不知“用大”。

(4)《兼爱》:首先提出治乱先要知其源的观点;然后分析、判断当时动乱不休的原因是人人只知“自爱”而“不相爱”,认为只有大家将心比心,互相爱护,才能消除乱象;最后水到渠成,提出总论点:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

设计意图

通过梳理各选文的论述思路,进步加深对选文思想观点的理解。

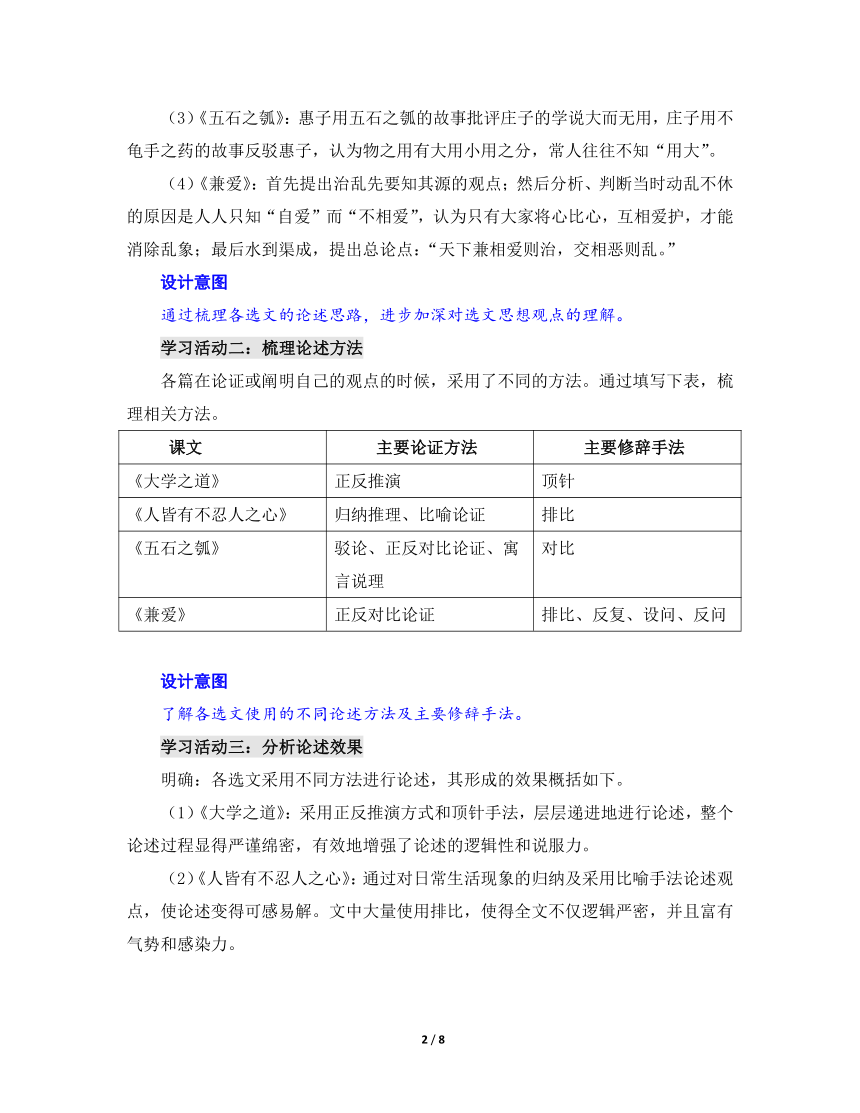

学习活动二:梳理论述方法

各篇在论证或阐明自己的观点的时候,采用了不同的方法。通过填写下表,梳理相关方法。

课文 主要论证方法 主要修辞手法

《大学之道》 正反推演 顶针

《人皆有不忍人之心》 归纳推理、比喻论证 排比

《五石之瓠》 驳论、正反对比论证、寓言说理 对比

《兼爱》 正反对比论证 排比、反复、设问、反问

设计意图

了解各选文使用的不同论述方法及主要修辞手法。

学习活动三:分析论述效果

明确:各选文采用不同方法进行论述,其形成的效果概括如下。

(1)《大学之道》:采用正反推演方式和顶针手法,层层递进地进行论述,整个论述过程显得严谨绵密,有效地增强了论述的逻辑性和说服力。

(2)《人皆有不忍人之心》:通过对日常生活现象的归纳及采用比喻手法论述观点,使论述变得可感易解。文中大量使用排比,使得全文不仅逻辑严密,并且富有气势和感染力。

(3)《五石之瓠》:借助寓言,婉曲达意,增强了论述的趣味性和效果。运用对比,使得论辩双方观点分明,“是”“非”立判。

(4)《兼爱》:运用对比论述,突出了作者持论的正确;层层设问,体现了逻辑的严谨和结构的层次感;频繁反问,有效加强了论述的气势。

设计意图

在了解各选文采用的论述方法后,赏析其形成的效果。

作业

采用庄子设喻(寓言)说理的方式论证墨子的“兼爱”论点。体会两种说理方式的差异。

第六课时

教学目标

1.辨析六篇选文的文体特点。

2.辨析六篇选文的行文风格。

教学重难点

赏析六篇选文的不同行文风格。

教学过程

学习活动一:辨析文体

1.辨析各篇选文的文体类型。

本单元所选课文6篇,面貌各异。按照现代文体学的说法,它们是属于不同文体的文本。

明确:一般认为,《论语》为语录体文本,《老子》为格言体文本,《五石之瓠》为寓言故事,《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》均为论述性文本。不同的文体特点,产生不同的行文风格。

对各篇的文体概括,各人、各学派或许有些不同,本教学环节意在引领学生了解、辨析各选文的文体差异,在不影响这一教学目标的情况下,教师应尊重学生的不同见解、观点。

2.辨析《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的不同文体特点。

明确:《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》同为论述性文本,但其文体同中有异。《大学之道》为专题性论述文,对儒家理想人格的修为之道进行了系统性的论述。《人皆有不忍人之心》为论辩性论述文,内容是孟子对公孙丑的质疑(“且以文王之德,百年而后崩,犹未洽于天下。武王、周公继之,然后大行。今言王若易然,则文王不足法与”)的解答,论辩色彩浓厚。《兼爱》则为演说性论述文,可以将其视为一篇布道性质的演讲辞。文中频繁使用的设问、反问以及同一观点的反复申说,针对性强,现场感浓烈。

设计意图

了解各选文的不同文体,加深对选文整体风貌的感知。

学习活动二:辨析行文风格

1.总结概括各篇行文风格

明确:吕思勉曾说:“诸子之文,各有其面貌性情,彼此不能相假;亦实为中国文学,立极于前。”本单元所选各篇行文风格各异。《〈论语〉十二章》是语录体散文,主要记言,其中多半是简短的谈话和问答,语言简练,含义深远,呈现出种雍容平和、纡徐含蓄的风格。《大学之道》为专题性论述文,思路、结构、层次表达都力求严谨,所以行文呈现严谨、绵密的风格特点。《人皆有不忍人之心》则呈现出气势充沛、感情强烈的风格特点。《〈老子〉四章》为格言体散文,语言收敛节制而深微玄奧,熔铸诗情、文思、哲理为一炉,呈现出鲜明的朴拙风格。《五石之瓠》借助寓言说理,想象奇特,善用夸张,呈现出汪洋恣肆、机趣横生的浪漫主义文学风格。《兼爱》则因为受众群体主要为中下层百姓,表达力求直言不讳,通俗易懂,呈现出平易朴素的风格特点。

2.六篇选文的行文风格中,你最欣赏哪种?为什么?与同学探讨交流。明确:安排本教学活动主要用意为加深学生对选文风格的认识,只要学生言之成理,言之有据,教师都应加以鼓励。如果学生对风格的理解出现偏差,教师应及时予以纠正。

设计意图

赏析各选文不同的行文风格,并了解不同行文风格对表达思想感情的影响。

作业

从六篇课文中挑选自己最喜欢的行文风格,模仿这一风格写一段论述性文字。

第七课时

教学目标

1.通过学习孟子、老子、庄子、墨子的传记资料,了解先贤生平,领略诸子风采。

2.了解前人对孟子、老子、庄子、墨子学术及思想的评价,理解诸子对中国思想文化的重要影响,并对其评价进行辩证分析。

教学重难点

辩证分析前人对孟子、老子、庄子、墨子的评价。

教学过程

学习活动一:领略诸子风采

1.收集、阅读孟子、老子、庄子、墨子的传记资料。

建议优先使用以下资料:

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐;天下方务于合纵连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

(节选自司马迁《史记·孟子荀卿列传》)

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚;君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

(节选自司马迁《史记·老子韩非列传》)

庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏,与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十余万言,大抵率寓言也。作《渔父》《盗跖》《胠箧》,以诋訾孔子之徒,以明老子之术。《畏累虚》《亢桑子》之属,皆空语无事实。然善属书离辞,指事类情,用剽剥儒、墨,虽当世宿学不能自解免也。其言汪洋自恣以适己,故自王公大人不能器之。楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉

(节选自司马迁《史记·老子韩非列传》)

孔子之后下一个主要的哲学家是墨子。他姓墨名翟。《史记》上没有说他是哪国人,关于他的生平也说的很少,实际上等于没有说。因而关于墨子是哪国人历来有意见分歧。有些学者说他是宋(今豫东鲁西)人,另一些学者说他是鲁人。他的生卒也不能肯定是哪年,大概是在公元前479——前381年以内。研究墨子思想,主要资料是《墨子》一书,共五十三篇,是墨子本人及其后学的著作总集。墨子创立的学派名为墨家。在古代,墨子与孔子享有同等的盛名。墨学的影响也不亚于孔学。把这两个人进行对比,是很有趣的。孔子对于西周的传统制度、礼乐文献,怀有同情的了解,力求以伦理的言辞论证它们是合理的,正当的;墨子则相反,认为它们不正当,不合用,力求用简单一些,而且在他看来有用一些的东西代替之。简言之,孔子是古代文化的辩护者,辩护它是合理的,正当的,墨子则是它的批判者。孔子是文雅的君子,墨子是战斗的传教士。他传教的目的在于,把传统的制度和常规,把孔子以及儒家的学说,一起反对掉。

(节选自冯友兰《中国哲学简史》)

2.联系已有知识,结合上面传记资料,填写下表,梳理孟子、老子、庄子、墨子的主要信息。

人物 孟子 老子春秋 庄子 墨子

所处时代 战国 楚国苦县 战国 战国

国别籍贯 鲁国邹 《老子》 宋国蒙 未知

相关著述 《孟子》 ①答孔子问礼; ②出关隐居 《庄子》 《墨子》

主要事迹 游说齐宣王、梁惠王未果 深藏若虚 拒聘楚相 反对儒学

人物特点 矢志儒学 以自隐无名为务 博学、适己 具有批判性

人物评价 迂远而阔于事情 老子春秋 其学无所不窥,自恣以适己 战斗的传教士

提示:根据传记资料的不同,上述学习内容可以做适当调整。

3.上述传记资料中,传记作者对孟、老、庄、墨四人的学术思想进行了评价,请用自己的话概括相关评价,以加深对四人学术观点的认识。

相关评价概括如下:

孟子:继承孔子学说,强调以德治国,施行仁政。

老子:提倡祛除欲望,深藏若虚,修习道德,自隐无名。

庄子:承袭老子思想,反对儒学,强调适己快志。

墨子:反对传统的制度和常规,尤其反对儒家的名分等级、礼乐制度。

4.将上述观点和教材内容联系,加深对教材内容的理解。

明确:主要研讨上述观点在教材中有怎样的体现。如“行不忍人之政”体现了孟子的“仁政”思想。“不贵难得之货”体现了老子“祛除欲望”的观点。

设计意图

通过学习诸子传记,了解诸子生平及其主要学术观点。

学习活动二:评述诸子风采

诸子为人行事风格一如其行文风格,可谓面貌各异。你最欣赏的是哪种风格?为什么?与同学交流自己的看法。

明确:安排本学习活动主要用意在于加深学生对诸子行事、为人及思想风貌的认识,研讨交流中,如学生的认识有偏颇,比如认为庄子行事消极不可取等,教师应给予及时纠正。

设计意图

评述诸子为人行事风格,加深对其人其文的理解。

作业

为自己心仪的哲人写一则人物简介。简介内容至少包含该哲人的基本身份信息、主要生平事迹、主要学术观点、文化影响以及自己对该哲人的评价。

1 / 8

吕思勉说:诸子之文,各有其面貌性情。”所谓的“各有其面貌性情”指的是诸子文章文体不一,观点不一,论述方法不一,语言风格不一。本学习任务的重点是在疏通文意、理解思想观点的基础上,进一步精读选文,通过师生研讨的方式,赏析各选文的文体差异、论述方法的差异、语言风格的差异。同时引进相关作者的传记资料,了解作者为人行事的特点。

课时安排:3课时。

第五课时

教学目标:

1.梳理《大学之道》《人皆有不忍人之心》《五石之瓠》《兼爱》四篇选文的行文思路。

2.分析选文采用的论述方法及其论述效果。

教学重难点

分析四篇选文的论述方法及论述效果。

教学过程

学习活动一:梳理论述思路

《大学之道》《人皆有不忍人之心》《五石之瓠》《兼爱》四篇相较于《〈论语〉十二章》《〈老子〉四章》观点阐述比较集中,在阐述观点时都提供了比较有效的论证过程。为更好地理解各篇思想观点,应简要梳理其论证思路。

明确:各选文论述思路如下。

《大学之道》:首先开宗明义地提出大学之道的终极目标为“明明德”“亲民”“止于至善”,然后用正反相成的推演逻辑,用“倒叙”“正叙”两种方式阐明达到目标的方法和过程,最后得出“修身”是达成目标的根本这一结论。

(2)《人皆有不忍人之心》:首先通过日常生活经验(看到小孩掉入井里的心理反应)得出“人皆有不忍人之心”的判断,然后论述“不忍人之心”蕴含“仁义礼智”四端,从而证明“仁义礼智”人皆有之的观点,进而论述“仁义礼智”对治国的重要性。

(3)《五石之瓠》:惠子用五石之瓠的故事批评庄子的学说大而无用,庄子用不龟手之药的故事反驳惠子,认为物之用有大用小用之分,常人往往不知“用大”。

(4)《兼爱》:首先提出治乱先要知其源的观点;然后分析、判断当时动乱不休的原因是人人只知“自爱”而“不相爱”,认为只有大家将心比心,互相爱护,才能消除乱象;最后水到渠成,提出总论点:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

设计意图

通过梳理各选文的论述思路,进步加深对选文思想观点的理解。

学习活动二:梳理论述方法

各篇在论证或阐明自己的观点的时候,采用了不同的方法。通过填写下表,梳理相关方法。

课文 主要论证方法 主要修辞手法

《大学之道》 正反推演 顶针

《人皆有不忍人之心》 归纳推理、比喻论证 排比

《五石之瓠》 驳论、正反对比论证、寓言说理 对比

《兼爱》 正反对比论证 排比、反复、设问、反问

设计意图

了解各选文使用的不同论述方法及主要修辞手法。

学习活动三:分析论述效果

明确:各选文采用不同方法进行论述,其形成的效果概括如下。

(1)《大学之道》:采用正反推演方式和顶针手法,层层递进地进行论述,整个论述过程显得严谨绵密,有效地增强了论述的逻辑性和说服力。

(2)《人皆有不忍人之心》:通过对日常生活现象的归纳及采用比喻手法论述观点,使论述变得可感易解。文中大量使用排比,使得全文不仅逻辑严密,并且富有气势和感染力。

(3)《五石之瓠》:借助寓言,婉曲达意,增强了论述的趣味性和效果。运用对比,使得论辩双方观点分明,“是”“非”立判。

(4)《兼爱》:运用对比论述,突出了作者持论的正确;层层设问,体现了逻辑的严谨和结构的层次感;频繁反问,有效加强了论述的气势。

设计意图

在了解各选文采用的论述方法后,赏析其形成的效果。

作业

采用庄子设喻(寓言)说理的方式论证墨子的“兼爱”论点。体会两种说理方式的差异。

第六课时

教学目标

1.辨析六篇选文的文体特点。

2.辨析六篇选文的行文风格。

教学重难点

赏析六篇选文的不同行文风格。

教学过程

学习活动一:辨析文体

1.辨析各篇选文的文体类型。

本单元所选课文6篇,面貌各异。按照现代文体学的说法,它们是属于不同文体的文本。

明确:一般认为,《论语》为语录体文本,《老子》为格言体文本,《五石之瓠》为寓言故事,《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》均为论述性文本。不同的文体特点,产生不同的行文风格。

对各篇的文体概括,各人、各学派或许有些不同,本教学环节意在引领学生了解、辨析各选文的文体差异,在不影响这一教学目标的情况下,教师应尊重学生的不同见解、观点。

2.辨析《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》的不同文体特点。

明确:《大学之道》《人皆有不忍人之心》《兼爱》同为论述性文本,但其文体同中有异。《大学之道》为专题性论述文,对儒家理想人格的修为之道进行了系统性的论述。《人皆有不忍人之心》为论辩性论述文,内容是孟子对公孙丑的质疑(“且以文王之德,百年而后崩,犹未洽于天下。武王、周公继之,然后大行。今言王若易然,则文王不足法与”)的解答,论辩色彩浓厚。《兼爱》则为演说性论述文,可以将其视为一篇布道性质的演讲辞。文中频繁使用的设问、反问以及同一观点的反复申说,针对性强,现场感浓烈。

设计意图

了解各选文的不同文体,加深对选文整体风貌的感知。

学习活动二:辨析行文风格

1.总结概括各篇行文风格

明确:吕思勉曾说:“诸子之文,各有其面貌性情,彼此不能相假;亦实为中国文学,立极于前。”本单元所选各篇行文风格各异。《〈论语〉十二章》是语录体散文,主要记言,其中多半是简短的谈话和问答,语言简练,含义深远,呈现出种雍容平和、纡徐含蓄的风格。《大学之道》为专题性论述文,思路、结构、层次表达都力求严谨,所以行文呈现严谨、绵密的风格特点。《人皆有不忍人之心》则呈现出气势充沛、感情强烈的风格特点。《〈老子〉四章》为格言体散文,语言收敛节制而深微玄奧,熔铸诗情、文思、哲理为一炉,呈现出鲜明的朴拙风格。《五石之瓠》借助寓言说理,想象奇特,善用夸张,呈现出汪洋恣肆、机趣横生的浪漫主义文学风格。《兼爱》则因为受众群体主要为中下层百姓,表达力求直言不讳,通俗易懂,呈现出平易朴素的风格特点。

2.六篇选文的行文风格中,你最欣赏哪种?为什么?与同学探讨交流。明确:安排本教学活动主要用意为加深学生对选文风格的认识,只要学生言之成理,言之有据,教师都应加以鼓励。如果学生对风格的理解出现偏差,教师应及时予以纠正。

设计意图

赏析各选文不同的行文风格,并了解不同行文风格对表达思想感情的影响。

作业

从六篇课文中挑选自己最喜欢的行文风格,模仿这一风格写一段论述性文字。

第七课时

教学目标

1.通过学习孟子、老子、庄子、墨子的传记资料,了解先贤生平,领略诸子风采。

2.了解前人对孟子、老子、庄子、墨子学术及思想的评价,理解诸子对中国思想文化的重要影响,并对其评价进行辩证分析。

教学重难点

辩证分析前人对孟子、老子、庄子、墨子的评价。

教学过程

学习活动一:领略诸子风采

1.收集、阅读孟子、老子、庄子、墨子的传记资料。

建议优先使用以下资料:

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐;天下方务于合纵连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

(节选自司马迁《史记·孟子荀卿列传》)

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚;君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

(节选自司马迁《史记·老子韩非列传》)

庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏,与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十余万言,大抵率寓言也。作《渔父》《盗跖》《胠箧》,以诋訾孔子之徒,以明老子之术。《畏累虚》《亢桑子》之属,皆空语无事实。然善属书离辞,指事类情,用剽剥儒、墨,虽当世宿学不能自解免也。其言汪洋自恣以适己,故自王公大人不能器之。楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉

(节选自司马迁《史记·老子韩非列传》)

孔子之后下一个主要的哲学家是墨子。他姓墨名翟。《史记》上没有说他是哪国人,关于他的生平也说的很少,实际上等于没有说。因而关于墨子是哪国人历来有意见分歧。有些学者说他是宋(今豫东鲁西)人,另一些学者说他是鲁人。他的生卒也不能肯定是哪年,大概是在公元前479——前381年以内。研究墨子思想,主要资料是《墨子》一书,共五十三篇,是墨子本人及其后学的著作总集。墨子创立的学派名为墨家。在古代,墨子与孔子享有同等的盛名。墨学的影响也不亚于孔学。把这两个人进行对比,是很有趣的。孔子对于西周的传统制度、礼乐文献,怀有同情的了解,力求以伦理的言辞论证它们是合理的,正当的;墨子则相反,认为它们不正当,不合用,力求用简单一些,而且在他看来有用一些的东西代替之。简言之,孔子是古代文化的辩护者,辩护它是合理的,正当的,墨子则是它的批判者。孔子是文雅的君子,墨子是战斗的传教士。他传教的目的在于,把传统的制度和常规,把孔子以及儒家的学说,一起反对掉。

(节选自冯友兰《中国哲学简史》)

2.联系已有知识,结合上面传记资料,填写下表,梳理孟子、老子、庄子、墨子的主要信息。

人物 孟子 老子春秋 庄子 墨子

所处时代 战国 楚国苦县 战国 战国

国别籍贯 鲁国邹 《老子》 宋国蒙 未知

相关著述 《孟子》 ①答孔子问礼; ②出关隐居 《庄子》 《墨子》

主要事迹 游说齐宣王、梁惠王未果 深藏若虚 拒聘楚相 反对儒学

人物特点 矢志儒学 以自隐无名为务 博学、适己 具有批判性

人物评价 迂远而阔于事情 老子春秋 其学无所不窥,自恣以适己 战斗的传教士

提示:根据传记资料的不同,上述学习内容可以做适当调整。

3.上述传记资料中,传记作者对孟、老、庄、墨四人的学术思想进行了评价,请用自己的话概括相关评价,以加深对四人学术观点的认识。

相关评价概括如下:

孟子:继承孔子学说,强调以德治国,施行仁政。

老子:提倡祛除欲望,深藏若虚,修习道德,自隐无名。

庄子:承袭老子思想,反对儒学,强调适己快志。

墨子:反对传统的制度和常规,尤其反对儒家的名分等级、礼乐制度。

4.将上述观点和教材内容联系,加深对教材内容的理解。

明确:主要研讨上述观点在教材中有怎样的体现。如“行不忍人之政”体现了孟子的“仁政”思想。“不贵难得之货”体现了老子“祛除欲望”的观点。

设计意图

通过学习诸子传记,了解诸子生平及其主要学术观点。

学习活动二:评述诸子风采

诸子为人行事风格一如其行文风格,可谓面貌各异。你最欣赏的是哪种风格?为什么?与同学交流自己的看法。

明确:安排本学习活动主要用意在于加深学生对诸子行事、为人及思想风貌的认识,研讨交流中,如学生的认识有偏颇,比如认为庄子行事消极不可取等,教师应给予及时纠正。

设计意图

评述诸子为人行事风格,加深对其人其文的理解。

作业

为自己心仪的哲人写一则人物简介。简介内容至少包含该哲人的基本身份信息、主要生平事迹、主要学术观点、文化影响以及自己对该哲人的评价。

1 / 8