统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务一:感知课文内容,理解三家主张》名师单元教学设计(Word版,3课时)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册 《学习任务一:感知课文内容,理解三家主张》名师单元教学设计(Word版,3课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 08:39:25 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务一:感知课文内容,理解三家主张》

名师单元教学设计

本学习任务主要完成对《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》《〈老子〉四章》《五石之瓠》《兼爱》六课内容的学习,在此基础上,理解儒家倡导的修身之道、道家奉行的辩证之法和墨家提出的“兼爱”主张,探讨后世在实际生活中对诸子思想的继承

课时安排:3课时。

第一课时

教学目标:

1.把握孔子的主要观点,理清“三纲八目”的内在逻辑关系,理解孟子的“四端”说,体会儒家的修身之道。

2.借助对家规家训的搜集整理,加深对中国传统社会践行儒家立身处世原则的理解。

教学重难点

体会儒家的修身之道,理解中国传统社会对儒家立身处世原则的传承。

教学过程

导入

中学阶段,我们已经学习了先秦儒家的一些文章,对它的思想主张有一些了解。有人说,读儒家的文章感觉温暖。确实,儒家教导的修身养性的方法、立身处世的原则,对于今天的我们来说仍多有益处请同学们结合课下注释和工具书,先扫除阅读中的文字障碍。

学习活动一:梳理儒家思想核心概念

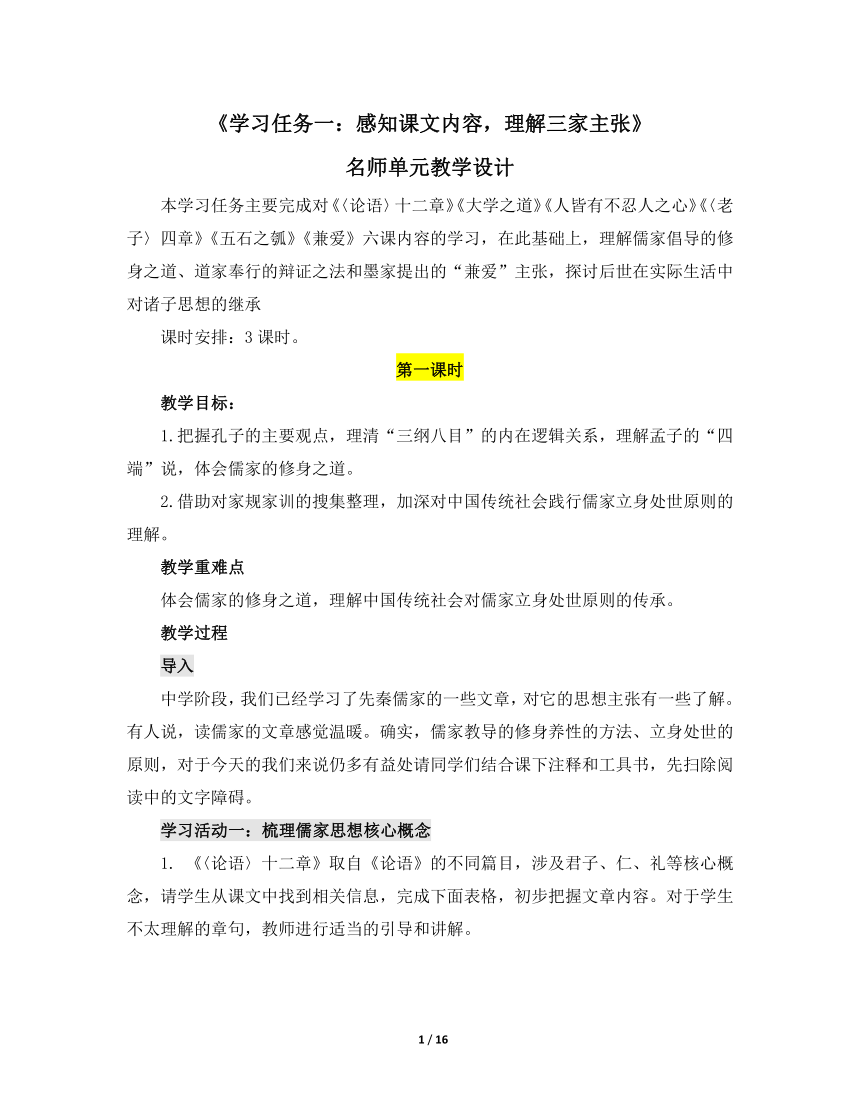

《〈论语〉十二章》取自《论语》的不同篇目,涉及君子、仁、礼等核心概念,请学生从课文中找到相关信息,完成下面表格,初步把握文章内容。对于学生不太理解的章句,教师进行适当的引导和讲解。

有关“仁”的章句 “仁”的内涵

明确:有关“仁”的章句,如:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何”“仁以为己任,不亦重乎”“仁者不忧”“克己复礼为仁”。“仁”的内涵,如:仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现;仁是忠恕之道;克己是对内,复礼是对外。

2.我们在初中阶段学的《〈论语〉十二章》中曾经提到“学而时习之,不亦说乎”“学而不思则罔,思而不学则殆”,“学”字在《论语》中多次被提及,请结合本课的两章,说说孔子提倡的“学”指的是什么。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

明确:孔子认为,“好学”就是对物质不汲汲以求,做事要敏捷、说话要谨慎,要向有道德的人虚心请教,这说明孔子心目中的“学”是为人处世的方法。除此之外,孔子也注重文化知识的学习,他教育弟子要学《诗》,要重视文学作品的社会作用。可见,孔子更提倡通过“学”来培养德行。

3.杨伯峻在《〈论语〉译注》中对“君子”这个词做过统计:《论语》全书中共出现107次“君子”。他认为,

“君子”可以理解为“有道德的人”,如“人不知而不愠,不亦君子乎”;也可以理解为“在高位的人”,如“君子之德风”。请以小组讨论的形式,对下面章句中“君子”一词做出合理的解读。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

明确:综合以上三章内容,我们会发现孔子对君子是有一定的期望和要求的。他认为君子应该处理好文与质的关系:既要做到内心的真实朴素,又要注重后天的“修饰”,在接人待物上有礼有节。而君子具体指的是哪类人,孔子并没有明确地讲,这给后世以很大的解读空间。如果君子指的是“有道德的人”,那么此处的一、二两章就分别理解为有道德的人好学以修身且更懂得道义。如果君子指的是“在高位的人”,那么第一章讲的就是在位之人不仅要自己修身,还要推己及人;第二章讲的是在位之人要有理想的人格,施政要符合百姓的基本利益

4.《礼记》作为早期儒家典籍中结构严谨、体系完整的作品,最能体现儒家的精神价值。其中的《大学》篇,较为系统地建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系,请结合实际说说,为什么“壹是皆以修身为本”?

明确:从现代社会学的角度看,人是组成家庭的基本单位,而家庭是组成社会的基本单位。只有人在道德修养的层面有了提高,家庭才可能实现内部稳定,国家、天下才能长治久安。从这一层面讲,《大学》提出的“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”的理论是有一定的科学道理的。“治国”必须以“齐家”为基础,“齐家”的作用要依“修身”的情况而定,所以“修身”成了一切关系和谐运转的根本点,即“壹是皆以修身为本”。

5.结合《孟子》中的其他章节,说说你对孟子“四端”说的理解。

明确:《孟子·告子上》中也提到了“四端”,原文如下:

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。

孟子认为,人皆有不忍人之心,由此具体展开为“四心”,即恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。这是人皆有之的心理情感,也是仁义礼智的发端。

“恻隐之心,仁之端也。”当“乍见孺子将入于井”,孟子认为,人“皆有怵惕恻隐之心”,是人在受到外部信息刺激后产生的情感反应,是现时的、短暂的、情感层面的。“所以内交于孺子之父母也”“所以要誉于乡党朋友也”“恶其声而然也”,这是从理性的层面思考,或出于功利的目的,或源于审美的需要,孟子将它们都否定了。所以,孟子的“仁之端”是建立在人不忍之心上。

“羞恶之心,义之端也。”羞恶是人的心理感受,可以由外在信息引发,也可以由内在对义的评价引发(如对自己不义的念头感到羞恶)。但不管怎么样,其产生的根源在于对不义行为或心理的判断。

“辞让之心,礼之端也。”人在处理自己与他人、自然关系时会产生恭敬辞让之心,而礼是以尊重自己与他人、自然之间的价值为前提的一种道德约束,故人的心理感受(恭敬辞让)是“礼之端”。

“是非之心,智之端也。”人以是非之心来评判自己或他人的行为是否符合礼的要求,从而形成自己的价值观、人生观,以及为人的智慧。

设计意图

从修身的角度对本课三篇文章进行概括梳理,在单篇理解的基础上,对儒家思想进行整合。

学习活动二:体察家规家训之意

《论语》说:“孝弟也者,其为仁之本与。”孝悌是立身成人的基础,也是家国安宁的保证。中国人重视家族延续,而家规家训则是保证家族凝聚的一大要素。请制作一张家训PPT,在班级展示,并说说你对它的理解。

示例:夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。(《颜氏家训》)

我的理解:这是《颜氏家训·勉学》中的一句话,颜之推告诫子孙,学习有利于“心”“目”“行”,即学习主要是为了提高自身的修养,锤炼个人的品行,这就如《论语》中说的:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”学习不光是学文化知识,还要学为人处世的方法,而后者更为重要,它是学习的出发点和终极目标。

示例:凡人一身,只有“迁善改过”四字可靠。凡人一家,只有“修德读书”四字可靠。此八字者,能尽分,必有一分之庆,不尽一分,必有一分之殃。(《曾国藩家书》)

我的理解:曾国藩继承了儒家“修齐治平”的思想,这段家训既有他对个体“迁善改过”的要求,也有对家庭“修德读书”的希望。迁善修德,是个体与群体的共同追求,也是构成中华传统文化的重要因素。

设计意图

在搜集家训,制作家训PPT的过程中,体会儒家修身处世思想在实际生活中的落实,同时从家族延续角度,理解儒家思想的生命力。

作业

1.背诵《〈论语〉十二章》和《大学之道》。拓展阅读《孟子·公孙丑上》“敢问夫子恶乎长……则不能也”一章。

2.结合本课内容,思考孟子是如何对孔子的思想进行继承和发展的,并在班级讨论群内发表你的见解。

第二课时

教学目标

1.分析《〈老子〉四章》《五石之瓠》中几组词语的对立统一关系,理解道家思想的思辨性。

2.运用道家“有”“无”思想,设计“先秦诸子文化周”的活动图标。

教学重难点

老庄的文章阅读难度较大,本课重点在于引导学生疏通文意,初步理解道家思想的思辨性。

教学过程

导入

梁启超说:“道家哲学,有与儒家根本不同之处。儒家以人为中心,道家以自然界为中心……道家以自然界理法为万能,以道为先天的存在且一成不变。”今天,我们将学习道家代表人物老子、庄子的文章,感受他们独特的人生智慧。

学习活动一:理解道家的辩证思想

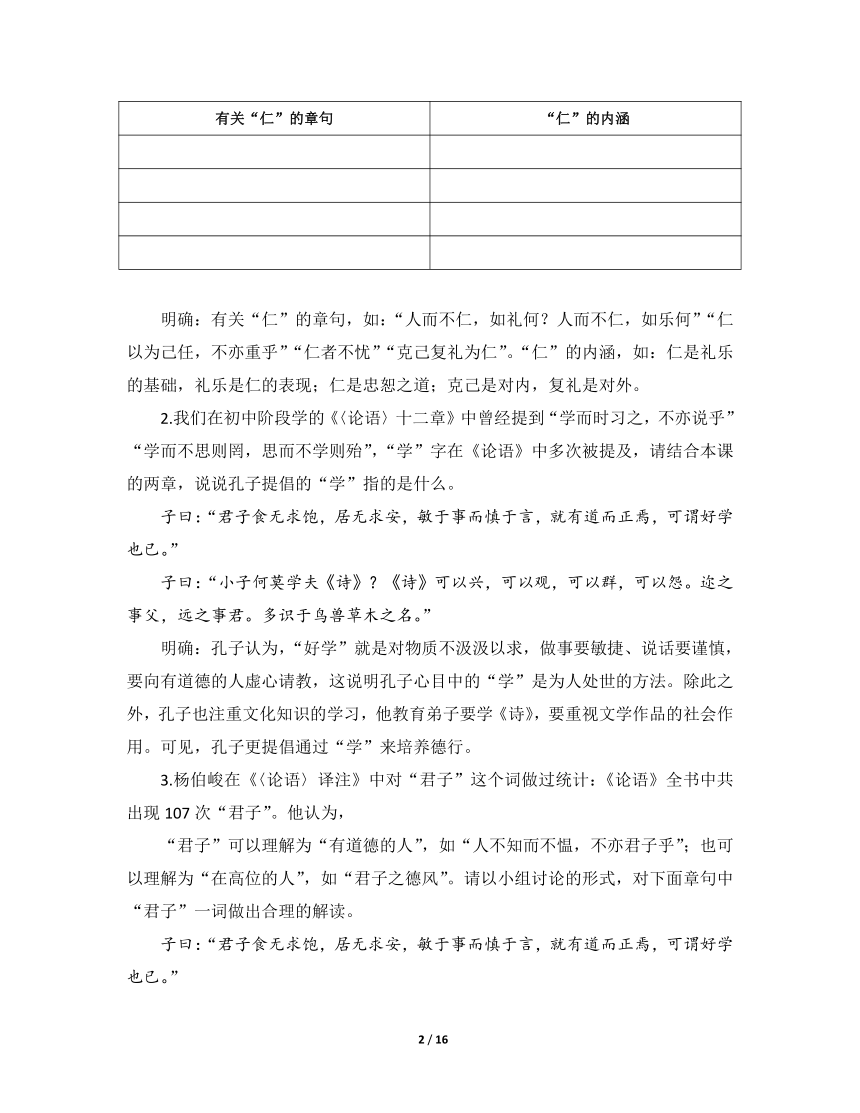

1.《〈老子〉四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强,请尝试找出它们,并从中分析老子的态度及他对社会的辩证思考,完成下面的表格。

明确:

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。 “故有之以为利,无之以为用”; “自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

“知人”和“自知” “知人”是智慧,“自知”是通透 “知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜 “胜人”是有力,“自胜”是坚强要慎始慎终,才能成而不败“有为”不应妄为;“无为”即顺其自然、减少人为因素的干扰 “胜人者有力,自胜者强”

“成”和“败” 老子的态度 “九层之台,起于累土;千里之行,始于足下” “民之从事,常于几成而败之”“慎终如始,则无败事”

“有为”和“无为” “有”和“无”是相互依存,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。 “为者败之,执者失之” “圣人无为,故无败;无执,故无失”

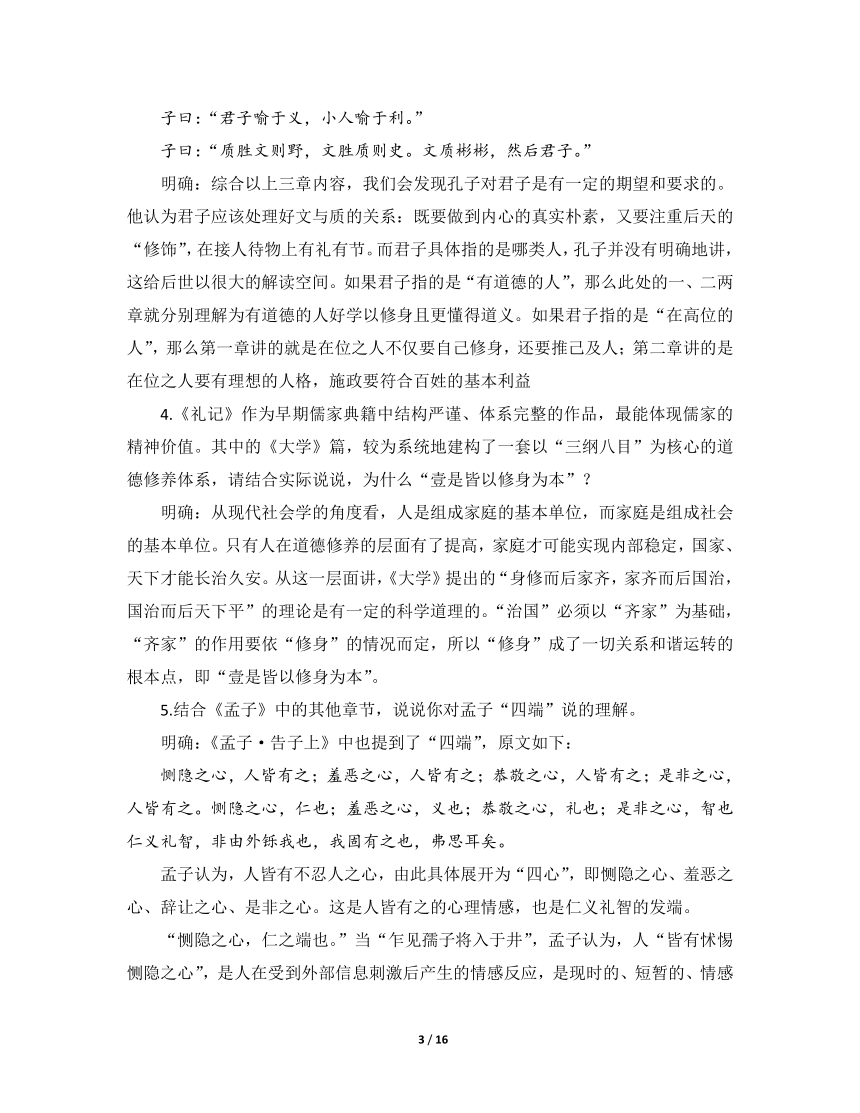

2.《五石之瓠》讲了“大”“小”两个故事,《逍遥游》中对于“大”“小”也多有涉及,请从庄子讲的有关“大”“小”的故事中,体会他的思想境界。

明确:

篇目 “大” “小” 庄子的境界

《五石之瓠》 惠子认为葫芦太大而无用,将它打破,庄子认为他“固拙于用大矣” 宋人有“不龟手之药”,有人用它世代漂洗丝绵,有人凭它获得封赏 惠子固执于功用,而庄子超越功利和道德,达到了思想上更高的境界

《逍遥游(节选)》 鲲鹏、冥灵、大椿、彭祖 蜩与学鸠、斥鴳、朝菌、蟪蛄 庄子认为,“小知不及大知,小年不及大年”,见识有高下之分

至人、神人、圣人 知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者; 宋荣子;列子 庄子认为人的生命存在本身是有价值的,不能为外物所累,要达到精神的逍遥,获得身心的绝对自由

设计意图

貌似对立的关系,实则存在统要理解这种统一性就要对比分析。《〈老子〉四章》《五石之瓠》有较强的思辨性,也能从人之未关注处阐释道理。设计这个活动,意在引导学生辩证地思考问题。

学习活动二:运用留白绘制图标

“有”“无”是老子思想中很重要的一组概念,在绘画领域,则表现为画面的留白处理。请你为本次校园“先秦诸子文化周”设计一个图标,要求体现构图元素的虚实关系。

明确:

虚实是一种有与无的意境体现,两者是相对的关系。在图标中,有实际轮廓、具体色彩的空间就是实空间,而没有明确的形体轮廓,用以衬托实体图形的空间就是虚空间。正确处理虚实空间的比例关系,不仅有助于增强图标的视觉效果,还能丰富图标的信息内容。

学生作品

设计意图

活动设计从理解图标转化为设计图标,难度有所提升。学生在创作的过程中,既要充分理解并抽象表达先秦诸子的思想,又要合理处理构图元素虚实、留白的关系。

作业

1.背诵《〈老子〉四章》。

2.围绕学习、交友等具体事件,谈谈最终要达到的“用”是什么。

第三课时

教学目标

1.概括墨子“兼爱”思想形成的原因。

2.比较儒墨两家对“爱”的不同理解,明晰其本质区别。

3.整理课文中“而”“以”“其”“乎”“于”等文言虚词的用法。

教学重难点

从不同角度分析儒家“仁爱”和墨家“兼爱”的区别。

教学过程

导入

韩非子在《显学篇》中提到,“世之显学,儒墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也……孔子墨子,俱道尧舜,而取舍不同。”可见,墨家在古时候影响力是很大的。孟子曾将墨家的精神“一言以蔽之”,就是“墨子兼爱,摩顶放踵利天下为之”。今天,我们就要学习墨子的“兼爱”,分析他如何为天下谋利。

学习活动一:概括墨家提出“兼爱”的理由

“兼爱”就是“尽爱”“俱爱”,即普遍地平等地爱每一个人。那么,墨子提出

“兼爱”的理由是什么呢?请结合课文内容,用框架结构图加以说明。

明确:墨子首先提出“圣人以治天下为事者也”。既然要“治天下”,就要清楚天下动乱的原因,即“不知乱之所自起,则弗能治”,认识天下治乱的原因,是实现国家社会安定的必要条件。接着文章开始从反面论证天下动乱在于“不相爱”,大夫不爱异家才会乱异家,诸侯不爱异国才会攻异国,“天下之乱物,具此而已矣”。然后墨子又从正面阐述“兼爱”的好处,如果大家都能以视人如己、将心比心,做到相互爱护,就能消除乱象,实现天下大治。最后,文章总结道“天下兼相爱则治,交相恶则乱”“不可以不劝爱人”。

框架结构图:

设计意图

此活动意在借助框架结构图的形式,梳理全文思路,明确墨子的中心观点,理解他提出“兼爱”的原因及思路。

学习活动二:评析儒墨“爱”的不同

面对礼崩乐坏、动荡不安的社会,儒墨两家都试图寻找解决的办法。其思想都是适应当时社会需要而产生的,是有生命力的思想体系。“爱人”作为基本的伦理思想,是儒墨两家共同的追求,然而两家在“爱人”的前提、目标及方法等方面呈现出较大的差异。借助相关资料,以批注的形式写下你的观点,并在小组讨论的基础上完成下列表格。

派别 前提 目标 方法

儒家

墨家

示例:

1.“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语》)

批注:孔子的“仁爱”强调提高自身修养,实现“仁爱”全在于自觉、自律,而不在于他人。

2.“己欲立而立人,己欲达而达人。”己所不欲,勿施于人。”(《论语》)

批注:从积极与消极两个方面提到如何用“仁”处理与他人的关系。孔子的“仁爱”主张既要推己及人设身处地为他人着想,又要做到不强人所难,要体现对他人的尊重。

3.“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”(《墨子》)

批注:墨子强调爱人是不分地域、等级、亲疏、贵贱的,提倡无差等的爱。

4.“仁之事者,必务求兴天下之利,除天下之害,将以为法乎天下。利人乎,即为;不利人乎,即止。”(《墨子》)

批注:墨子的“爱人”对孔子有所超越,他不仅强调在思想动机上要“兼相爱”在实际行动上也要“交相利”。从动机上来说,墨子将是否对他人有利看作衡量行动的标准,有利就实施,不利就停止,功利目的非常明显。

明确:

派别 前提 目标 方法

儒家 孔子出生于礼仪相对完备的鲁国从小受到宗法礼仪的熏陶,深谙周礼。面对天下动乱的局面,孔子希望通过恢复礼乐中的人文精神来实现天下大治。孔子提出“仁”作为解决社会失序的重要举措。“孝弟也者,其为仁之本与”,就是说,“仁”是建立在对亲人的孝悌基础上的。所以孔子所提倡的“仁爱”是一种人伦道德,这种道德是没有功利性的。 孔子主张爱人有先后顺序,即“入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁”。从家人开始,由近及远,逐渐扩展至忠君、交友、大众等方面。 孔子的“仁爱”强调提高自身修养,“为仁由己,而由人乎哉”,实现“仁爱”全在于自觉、自律,而不在于他人。“己欲立而立人,已欲达而达人” “己所不欲,勿施于人”,从积极与消极两个方面提到如何用“仁”处理与他人的关系。孔子的“仁爱”主张既要推己及人,设身处地为他人着想,又要做到不强人所难,要体现对他人尊重。

墨家 墨子出生在战乱更加频繁的年代,他认为天下大乱在于人们“不相爱”,大力提倡“兼相爱,交相利”。 墨子从趋利避害的人性论出发,提出“夫爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之;恶人者,人必从而恶之;害人者,人必从而害之”,强调一种“投我以桃,报之以李”的互惠理念。只有自己先对他人有利,他人才会反过来利于自己,反之必遭灾祸,所以墨子强调爱人是基于为了得到他人的回馈、最终利于自己的目的去实施的,这种爱带有明显的功利性。 墨子强调爱人是不分地域、等级、亲疏、贵贱的,所有人都应做到“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”,也就是提倡无差等的爱。同时墨子又非常重视利,爱就是利,利就是爱。“必吾先从事于爱利人之亲,然后人报我以爱利吾亲也”,墨子认为我们爱人利人,之后才能得到他人的回馈。墨子认为“义,利也”,义指的是公利、天下大利。“杀已以存天下,是杀己以利天下”,强调牺牲个人而保存天下是值得的。 墨子的“爱人”对孔子有所超越,他不仅强调在思想动机上要“兼相爱”,在实际行动上也要 “交相利”。首先从动机上来说,“仁之事者,必务求兴天下之利,除天下之害,将以为法乎天下。利人乎,即为;不利人乎,即止”,将是否对他人有利看作衡量行动的标准,有利就实施,不利就停止,功利目的非常明显。其次在行动上,倡导人们“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人,若此则饥者得食,寒者得衣,乱者得治”。强调人人各尽其能、各尽其力,从物质上去帮助他人,并把“劝之以赏誉,威之以刑罚”作为外在强制手段,从而使人们将道德情感落实到实际行动上,这是一种心理动机与行为功效相统一的“爱”,也与墨子提出的“合其志功而观”的动机与效果统一论不谋而合。

设计意图

儒墨两家都提倡入世,但做法各有不同。此活动意在从前提、目标、方法等方面分析比较两家对“爱”的不同主张。

教师也可以适当延伸,比较两家在其他方面的不同点以加深学生的理解。

学习活动三:整理常见文言虚词

请参照这个表格示例,完成“而”“以”“其”“乎”“于”的整理。

虚词 义项 例句

之 第三人称代词 吾为其无用而掊之(《庄子·逍遥游》)

助词,相当于“的” 多识于鸟兽草木之名(《论语·阳货》

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 臣子之不孝君父,所谓乱也(《墨子·兼爱》)

助词,用于调整音节 迩之事父,远之事君(《论语·阳货》)

虚词 义项 例句

而 连词,表并列 敏于事而慎于言(《论语·学而》

连词,表承接 就有道而正焉(《论语·学而》)

连词,表假设,相当于“如果” 人而不仁,如礼何(《论语·八佾》)

连词,表转折,相当于“但是” 死而不亡者寿(《老子·三十三章》

连词,表因果,相当于“因而” 吾为其无用而掊之(《庄子·逍遥游》

虚词 义项 例句

以 介词,把 仁以为己任(《论语·泰伯》)

介词,用,拿 以盛水浆(《庄子·逍遥游》)

介词,因为 或以封(《庄子·逍遥游》)

虚词 义项 例句

其 代词,相当于“它的” 请问其目(《论语·颜渊》)

副词,表推测,大概代词,它 其“恕”乎(《论语·卫灵公》)

代词,它 当其无,有车之用(《老子·十一章》

指示代词,那 其安易持(《老子·六十四章》)

虚词 义项 例句

乎 语气词,表疑问,相当于“吗” 不亦重乎(《论语·泰伯》)

语气词,表推测,相当于“吧” 其“恕”乎(《论语·卫灵公》

虚词 义项 例句

于 介词,对于 敏于事而慎于言(《论语·学而》)

介词,到 今人乍见孺子将入于井(《孟子·公孙丑上》

介词,从 九层之台,起于累土(《老子·六十四章》

介词,在 夫子固拙于用大矣(《庄子·逍遥游》

连词,与,和 非所以内交于孺子父母也(《孟子·公孙丑上》)

设计意图

通过整理,掌握几个常见虚词的用法和意义;通过表格梳理,使知识一目了然。

作业

1.请为《墨子》一书设计一段面向中学生的图书推介语

2.为介绍诸子生平的微讲坛写一段开场白,字数500左右。

1 / 16

名师单元教学设计

本学习任务主要完成对《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》《〈老子〉四章》《五石之瓠》《兼爱》六课内容的学习,在此基础上,理解儒家倡导的修身之道、道家奉行的辩证之法和墨家提出的“兼爱”主张,探讨后世在实际生活中对诸子思想的继承

课时安排:3课时。

第一课时

教学目标:

1.把握孔子的主要观点,理清“三纲八目”的内在逻辑关系,理解孟子的“四端”说,体会儒家的修身之道。

2.借助对家规家训的搜集整理,加深对中国传统社会践行儒家立身处世原则的理解。

教学重难点

体会儒家的修身之道,理解中国传统社会对儒家立身处世原则的传承。

教学过程

导入

中学阶段,我们已经学习了先秦儒家的一些文章,对它的思想主张有一些了解。有人说,读儒家的文章感觉温暖。确实,儒家教导的修身养性的方法、立身处世的原则,对于今天的我们来说仍多有益处请同学们结合课下注释和工具书,先扫除阅读中的文字障碍。

学习活动一:梳理儒家思想核心概念

《〈论语〉十二章》取自《论语》的不同篇目,涉及君子、仁、礼等核心概念,请学生从课文中找到相关信息,完成下面表格,初步把握文章内容。对于学生不太理解的章句,教师进行适当的引导和讲解。

有关“仁”的章句 “仁”的内涵

明确:有关“仁”的章句,如:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何”“仁以为己任,不亦重乎”“仁者不忧”“克己复礼为仁”。“仁”的内涵,如:仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现;仁是忠恕之道;克己是对内,复礼是对外。

2.我们在初中阶段学的《〈论语〉十二章》中曾经提到“学而时习之,不亦说乎”“学而不思则罔,思而不学则殆”,“学”字在《论语》中多次被提及,请结合本课的两章,说说孔子提倡的“学”指的是什么。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

明确:孔子认为,“好学”就是对物质不汲汲以求,做事要敏捷、说话要谨慎,要向有道德的人虚心请教,这说明孔子心目中的“学”是为人处世的方法。除此之外,孔子也注重文化知识的学习,他教育弟子要学《诗》,要重视文学作品的社会作用。可见,孔子更提倡通过“学”来培养德行。

3.杨伯峻在《〈论语〉译注》中对“君子”这个词做过统计:《论语》全书中共出现107次“君子”。他认为,

“君子”可以理解为“有道德的人”,如“人不知而不愠,不亦君子乎”;也可以理解为“在高位的人”,如“君子之德风”。请以小组讨论的形式,对下面章句中“君子”一词做出合理的解读。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

明确:综合以上三章内容,我们会发现孔子对君子是有一定的期望和要求的。他认为君子应该处理好文与质的关系:既要做到内心的真实朴素,又要注重后天的“修饰”,在接人待物上有礼有节。而君子具体指的是哪类人,孔子并没有明确地讲,这给后世以很大的解读空间。如果君子指的是“有道德的人”,那么此处的一、二两章就分别理解为有道德的人好学以修身且更懂得道义。如果君子指的是“在高位的人”,那么第一章讲的就是在位之人不仅要自己修身,还要推己及人;第二章讲的是在位之人要有理想的人格,施政要符合百姓的基本利益

4.《礼记》作为早期儒家典籍中结构严谨、体系完整的作品,最能体现儒家的精神价值。其中的《大学》篇,较为系统地建构了一套以“三纲八目”为核心的道德修养体系,请结合实际说说,为什么“壹是皆以修身为本”?

明确:从现代社会学的角度看,人是组成家庭的基本单位,而家庭是组成社会的基本单位。只有人在道德修养的层面有了提高,家庭才可能实现内部稳定,国家、天下才能长治久安。从这一层面讲,《大学》提出的“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”的理论是有一定的科学道理的。“治国”必须以“齐家”为基础,“齐家”的作用要依“修身”的情况而定,所以“修身”成了一切关系和谐运转的根本点,即“壹是皆以修身为本”。

5.结合《孟子》中的其他章节,说说你对孟子“四端”说的理解。

明确:《孟子·告子上》中也提到了“四端”,原文如下:

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。

孟子认为,人皆有不忍人之心,由此具体展开为“四心”,即恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。这是人皆有之的心理情感,也是仁义礼智的发端。

“恻隐之心,仁之端也。”当“乍见孺子将入于井”,孟子认为,人“皆有怵惕恻隐之心”,是人在受到外部信息刺激后产生的情感反应,是现时的、短暂的、情感层面的。“所以内交于孺子之父母也”“所以要誉于乡党朋友也”“恶其声而然也”,这是从理性的层面思考,或出于功利的目的,或源于审美的需要,孟子将它们都否定了。所以,孟子的“仁之端”是建立在人不忍之心上。

“羞恶之心,义之端也。”羞恶是人的心理感受,可以由外在信息引发,也可以由内在对义的评价引发(如对自己不义的念头感到羞恶)。但不管怎么样,其产生的根源在于对不义行为或心理的判断。

“辞让之心,礼之端也。”人在处理自己与他人、自然关系时会产生恭敬辞让之心,而礼是以尊重自己与他人、自然之间的价值为前提的一种道德约束,故人的心理感受(恭敬辞让)是“礼之端”。

“是非之心,智之端也。”人以是非之心来评判自己或他人的行为是否符合礼的要求,从而形成自己的价值观、人生观,以及为人的智慧。

设计意图

从修身的角度对本课三篇文章进行概括梳理,在单篇理解的基础上,对儒家思想进行整合。

学习活动二:体察家规家训之意

《论语》说:“孝弟也者,其为仁之本与。”孝悌是立身成人的基础,也是家国安宁的保证。中国人重视家族延续,而家规家训则是保证家族凝聚的一大要素。请制作一张家训PPT,在班级展示,并说说你对它的理解。

示例:夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。(《颜氏家训》)

我的理解:这是《颜氏家训·勉学》中的一句话,颜之推告诫子孙,学习有利于“心”“目”“行”,即学习主要是为了提高自身的修养,锤炼个人的品行,这就如《论语》中说的:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”学习不光是学文化知识,还要学为人处世的方法,而后者更为重要,它是学习的出发点和终极目标。

示例:凡人一身,只有“迁善改过”四字可靠。凡人一家,只有“修德读书”四字可靠。此八字者,能尽分,必有一分之庆,不尽一分,必有一分之殃。(《曾国藩家书》)

我的理解:曾国藩继承了儒家“修齐治平”的思想,这段家训既有他对个体“迁善改过”的要求,也有对家庭“修德读书”的希望。迁善修德,是个体与群体的共同追求,也是构成中华传统文化的重要因素。

设计意图

在搜集家训,制作家训PPT的过程中,体会儒家修身处世思想在实际生活中的落实,同时从家族延续角度,理解儒家思想的生命力。

作业

1.背诵《〈论语〉十二章》和《大学之道》。拓展阅读《孟子·公孙丑上》“敢问夫子恶乎长……则不能也”一章。

2.结合本课内容,思考孟子是如何对孔子的思想进行继承和发展的,并在班级讨论群内发表你的见解。

第二课时

教学目标

1.分析《〈老子〉四章》《五石之瓠》中几组词语的对立统一关系,理解道家思想的思辨性。

2.运用道家“有”“无”思想,设计“先秦诸子文化周”的活动图标。

教学重难点

老庄的文章阅读难度较大,本课重点在于引导学生疏通文意,初步理解道家思想的思辨性。

教学过程

导入

梁启超说:“道家哲学,有与儒家根本不同之处。儒家以人为中心,道家以自然界为中心……道家以自然界理法为万能,以道为先天的存在且一成不变。”今天,我们将学习道家代表人物老子、庄子的文章,感受他们独特的人生智慧。

学习活动一:理解道家的辩证思想

1.《〈老子〉四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强,请尝试找出它们,并从中分析老子的态度及他对社会的辩证思考,完成下面的表格。

明确:

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。 “故有之以为利,无之以为用”; “自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

“知人”和“自知” “知人”是智慧,“自知”是通透 “知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜 “胜人”是有力,“自胜”是坚强要慎始慎终,才能成而不败“有为”不应妄为;“无为”即顺其自然、减少人为因素的干扰 “胜人者有力,自胜者强”

“成”和“败” 老子的态度 “九层之台,起于累土;千里之行,始于足下” “民之从事,常于几成而败之”“慎终如始,则无败事”

“有为”和“无为” “有”和“无”是相互依存,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了。 “为者败之,执者失之” “圣人无为,故无败;无执,故无失”

2.《五石之瓠》讲了“大”“小”两个故事,《逍遥游》中对于“大”“小”也多有涉及,请从庄子讲的有关“大”“小”的故事中,体会他的思想境界。

明确:

篇目 “大” “小” 庄子的境界

《五石之瓠》 惠子认为葫芦太大而无用,将它打破,庄子认为他“固拙于用大矣” 宋人有“不龟手之药”,有人用它世代漂洗丝绵,有人凭它获得封赏 惠子固执于功用,而庄子超越功利和道德,达到了思想上更高的境界

《逍遥游(节选)》 鲲鹏、冥灵、大椿、彭祖 蜩与学鸠、斥鴳、朝菌、蟪蛄 庄子认为,“小知不及大知,小年不及大年”,见识有高下之分

至人、神人、圣人 知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者; 宋荣子;列子 庄子认为人的生命存在本身是有价值的,不能为外物所累,要达到精神的逍遥,获得身心的绝对自由

设计意图

貌似对立的关系,实则存在统要理解这种统一性就要对比分析。《〈老子〉四章》《五石之瓠》有较强的思辨性,也能从人之未关注处阐释道理。设计这个活动,意在引导学生辩证地思考问题。

学习活动二:运用留白绘制图标

“有”“无”是老子思想中很重要的一组概念,在绘画领域,则表现为画面的留白处理。请你为本次校园“先秦诸子文化周”设计一个图标,要求体现构图元素的虚实关系。

明确:

虚实是一种有与无的意境体现,两者是相对的关系。在图标中,有实际轮廓、具体色彩的空间就是实空间,而没有明确的形体轮廓,用以衬托实体图形的空间就是虚空间。正确处理虚实空间的比例关系,不仅有助于增强图标的视觉效果,还能丰富图标的信息内容。

学生作品

设计意图

活动设计从理解图标转化为设计图标,难度有所提升。学生在创作的过程中,既要充分理解并抽象表达先秦诸子的思想,又要合理处理构图元素虚实、留白的关系。

作业

1.背诵《〈老子〉四章》。

2.围绕学习、交友等具体事件,谈谈最终要达到的“用”是什么。

第三课时

教学目标

1.概括墨子“兼爱”思想形成的原因。

2.比较儒墨两家对“爱”的不同理解,明晰其本质区别。

3.整理课文中“而”“以”“其”“乎”“于”等文言虚词的用法。

教学重难点

从不同角度分析儒家“仁爱”和墨家“兼爱”的区别。

教学过程

导入

韩非子在《显学篇》中提到,“世之显学,儒墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也……孔子墨子,俱道尧舜,而取舍不同。”可见,墨家在古时候影响力是很大的。孟子曾将墨家的精神“一言以蔽之”,就是“墨子兼爱,摩顶放踵利天下为之”。今天,我们就要学习墨子的“兼爱”,分析他如何为天下谋利。

学习活动一:概括墨家提出“兼爱”的理由

“兼爱”就是“尽爱”“俱爱”,即普遍地平等地爱每一个人。那么,墨子提出

“兼爱”的理由是什么呢?请结合课文内容,用框架结构图加以说明。

明确:墨子首先提出“圣人以治天下为事者也”。既然要“治天下”,就要清楚天下动乱的原因,即“不知乱之所自起,则弗能治”,认识天下治乱的原因,是实现国家社会安定的必要条件。接着文章开始从反面论证天下动乱在于“不相爱”,大夫不爱异家才会乱异家,诸侯不爱异国才会攻异国,“天下之乱物,具此而已矣”。然后墨子又从正面阐述“兼爱”的好处,如果大家都能以视人如己、将心比心,做到相互爱护,就能消除乱象,实现天下大治。最后,文章总结道“天下兼相爱则治,交相恶则乱”“不可以不劝爱人”。

框架结构图:

设计意图

此活动意在借助框架结构图的形式,梳理全文思路,明确墨子的中心观点,理解他提出“兼爱”的原因及思路。

学习活动二:评析儒墨“爱”的不同

面对礼崩乐坏、动荡不安的社会,儒墨两家都试图寻找解决的办法。其思想都是适应当时社会需要而产生的,是有生命力的思想体系。“爱人”作为基本的伦理思想,是儒墨两家共同的追求,然而两家在“爱人”的前提、目标及方法等方面呈现出较大的差异。借助相关资料,以批注的形式写下你的观点,并在小组讨论的基础上完成下列表格。

派别 前提 目标 方法

儒家

墨家

示例:

1.“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语》)

批注:孔子的“仁爱”强调提高自身修养,实现“仁爱”全在于自觉、自律,而不在于他人。

2.“己欲立而立人,己欲达而达人。”己所不欲,勿施于人。”(《论语》)

批注:从积极与消极两个方面提到如何用“仁”处理与他人的关系。孔子的“仁爱”主张既要推己及人设身处地为他人着想,又要做到不强人所难,要体现对他人的尊重。

3.“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”(《墨子》)

批注:墨子强调爱人是不分地域、等级、亲疏、贵贱的,提倡无差等的爱。

4.“仁之事者,必务求兴天下之利,除天下之害,将以为法乎天下。利人乎,即为;不利人乎,即止。”(《墨子》)

批注:墨子的“爱人”对孔子有所超越,他不仅强调在思想动机上要“兼相爱”在实际行动上也要“交相利”。从动机上来说,墨子将是否对他人有利看作衡量行动的标准,有利就实施,不利就停止,功利目的非常明显。

明确:

派别 前提 目标 方法

儒家 孔子出生于礼仪相对完备的鲁国从小受到宗法礼仪的熏陶,深谙周礼。面对天下动乱的局面,孔子希望通过恢复礼乐中的人文精神来实现天下大治。孔子提出“仁”作为解决社会失序的重要举措。“孝弟也者,其为仁之本与”,就是说,“仁”是建立在对亲人的孝悌基础上的。所以孔子所提倡的“仁爱”是一种人伦道德,这种道德是没有功利性的。 孔子主张爱人有先后顺序,即“入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁”。从家人开始,由近及远,逐渐扩展至忠君、交友、大众等方面。 孔子的“仁爱”强调提高自身修养,“为仁由己,而由人乎哉”,实现“仁爱”全在于自觉、自律,而不在于他人。“己欲立而立人,已欲达而达人” “己所不欲,勿施于人”,从积极与消极两个方面提到如何用“仁”处理与他人的关系。孔子的“仁爱”主张既要推己及人,设身处地为他人着想,又要做到不强人所难,要体现对他人尊重。

墨家 墨子出生在战乱更加频繁的年代,他认为天下大乱在于人们“不相爱”,大力提倡“兼相爱,交相利”。 墨子从趋利避害的人性论出发,提出“夫爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之;恶人者,人必从而恶之;害人者,人必从而害之”,强调一种“投我以桃,报之以李”的互惠理念。只有自己先对他人有利,他人才会反过来利于自己,反之必遭灾祸,所以墨子强调爱人是基于为了得到他人的回馈、最终利于自己的目的去实施的,这种爱带有明显的功利性。 墨子强调爱人是不分地域、等级、亲疏、贵贱的,所有人都应做到“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”,也就是提倡无差等的爱。同时墨子又非常重视利,爱就是利,利就是爱。“必吾先从事于爱利人之亲,然后人报我以爱利吾亲也”,墨子认为我们爱人利人,之后才能得到他人的回馈。墨子认为“义,利也”,义指的是公利、天下大利。“杀已以存天下,是杀己以利天下”,强调牺牲个人而保存天下是值得的。 墨子的“爱人”对孔子有所超越,他不仅强调在思想动机上要“兼相爱”,在实际行动上也要 “交相利”。首先从动机上来说,“仁之事者,必务求兴天下之利,除天下之害,将以为法乎天下。利人乎,即为;不利人乎,即止”,将是否对他人有利看作衡量行动的标准,有利就实施,不利就停止,功利目的非常明显。其次在行动上,倡导人们“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人,若此则饥者得食,寒者得衣,乱者得治”。强调人人各尽其能、各尽其力,从物质上去帮助他人,并把“劝之以赏誉,威之以刑罚”作为外在强制手段,从而使人们将道德情感落实到实际行动上,这是一种心理动机与行为功效相统一的“爱”,也与墨子提出的“合其志功而观”的动机与效果统一论不谋而合。

设计意图

儒墨两家都提倡入世,但做法各有不同。此活动意在从前提、目标、方法等方面分析比较两家对“爱”的不同主张。

教师也可以适当延伸,比较两家在其他方面的不同点以加深学生的理解。

学习活动三:整理常见文言虚词

请参照这个表格示例,完成“而”“以”“其”“乎”“于”的整理。

虚词 义项 例句

之 第三人称代词 吾为其无用而掊之(《庄子·逍遥游》)

助词,相当于“的” 多识于鸟兽草木之名(《论语·阳货》

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 臣子之不孝君父,所谓乱也(《墨子·兼爱》)

助词,用于调整音节 迩之事父,远之事君(《论语·阳货》)

虚词 义项 例句

而 连词,表并列 敏于事而慎于言(《论语·学而》

连词,表承接 就有道而正焉(《论语·学而》)

连词,表假设,相当于“如果” 人而不仁,如礼何(《论语·八佾》)

连词,表转折,相当于“但是” 死而不亡者寿(《老子·三十三章》

连词,表因果,相当于“因而” 吾为其无用而掊之(《庄子·逍遥游》

虚词 义项 例句

以 介词,把 仁以为己任(《论语·泰伯》)

介词,用,拿 以盛水浆(《庄子·逍遥游》)

介词,因为 或以封(《庄子·逍遥游》)

虚词 义项 例句

其 代词,相当于“它的” 请问其目(《论语·颜渊》)

副词,表推测,大概代词,它 其“恕”乎(《论语·卫灵公》)

代词,它 当其无,有车之用(《老子·十一章》

指示代词,那 其安易持(《老子·六十四章》)

虚词 义项 例句

乎 语气词,表疑问,相当于“吗” 不亦重乎(《论语·泰伯》)

语气词,表推测,相当于“吧” 其“恕”乎(《论语·卫灵公》

虚词 义项 例句

于 介词,对于 敏于事而慎于言(《论语·学而》)

介词,到 今人乍见孺子将入于井(《孟子·公孙丑上》

介词,从 九层之台,起于累土(《老子·六十四章》

介词,在 夫子固拙于用大矣(《庄子·逍遥游》

连词,与,和 非所以内交于孺子父母也(《孟子·公孙丑上》)

设计意图

通过整理,掌握几个常见虚词的用法和意义;通过表格梳理,使知识一目了然。

作业

1.请为《墨子》一书设计一段面向中学生的图书推介语

2.为介绍诸子生平的微讲坛写一段开场白,字数500左右。

1 / 16