部编高中语文必修上4.1《喜看稻菽千重浪》教学设计

文档属性

| 名称 | 部编高中语文必修上4.1《喜看稻菽千重浪》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 09:57:57 | ||

图片预览

文档简介

《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技将获得者袁隆平》教学设计

学习任务群7 实用性阅读与交流

本任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要的口头与书面的表达交流。通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。

1.学习目标与内容

(1)学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本,善于学习并运用新的表达方式。

(2)学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。

(3)具体学习内容,可选择社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞;也可选择新闻传媒类的,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本);还可选择知识性读物类的,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等。

2.教学提示

本任务群为1学分,18课时。

(1)教学以社会情境中的学生探究性学习活动为主,合理安排阅读、调查、讨论、写作、口语交际等活动。

(2)社会交往类内容,在社会调查与研究过程中学习。

(3)新闻传媒类内容,在分析与研究当代社会传媒的过程中学习。如自主选择、分析研究一份报纸或一个网站一周的内容。分析其栏目设置、文体构成、内容的价值取向,撰写文字分析报告,多媒体展示交流。推荐最精彩的一个栏目、不同体裁的精彩文章若干篇,并说明理由。尝试选择传统媒体和新媒体写作。

(4)知识性读物类内容,自主选择一部介绍最新科技成果的科普作品或流行的社会科学通俗作品阅读研习。

【教学目标】

1.掌握人物通讯相关知识,了解作者及人物相关知识;

2.把握文章“困难+解决”的结构;

3.抓住文章典型事件及其人物精神;

4.学习袁隆平身上的科学精神、探索勇气、心怀天下等品质。

【教学重点】

2.把握文章“困难+解决”的结构;

3.抓住文章典型事件及其人物精神;

【教学难点】

2.把握文章“困难+解决”的结构;

【教学方法】

问题探究法、自主阅读法

【教学课时】

1课时

一、导入

山外青山楼外楼,自然探秘永无休;

成功易使人陶醉,莫把百尺当尽头。

这是袁隆平院士书房里的一首自题小诗。袁老虽然离开了,但他永不止步的探索精神留了下来,他在杂交水稻研究中的探索勇气和科学精神永远能给我们以启发,他心怀祖国人民的品质永远值得我们学习。今天,我们一起走进《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》,通过这篇人物通讯,全面了解袁隆平与杂交水稻的故事。

二、了解作家、人物,走近课本。

1.佳英,原名沈英甲,吉林辉南人。中共党员。1983年毕业于北京广播电视大学机械系。1968年应征入伍,历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、主任记者,科技日报社副刊部主编,机动记者部主任。1979年开始发表作品。1993年加入中国作家协会。著有长篇小说《前尘》,《探求宇宙之谜》、《经营之神》、《探索自然》、《终极诊断》、《生存方式》,译著《荒海之鹫》([日本]阿川弘之著)、《巴黎断头台》([法]巴巴拉·莱维著),纪实文学《走进神农架》、《采访死亡手记》,电影文学剧本《冯如》等作品20余部。即将出版的长篇小说有《居京不易》、《黑祠》,战争论证长篇小说《谋略战》等。

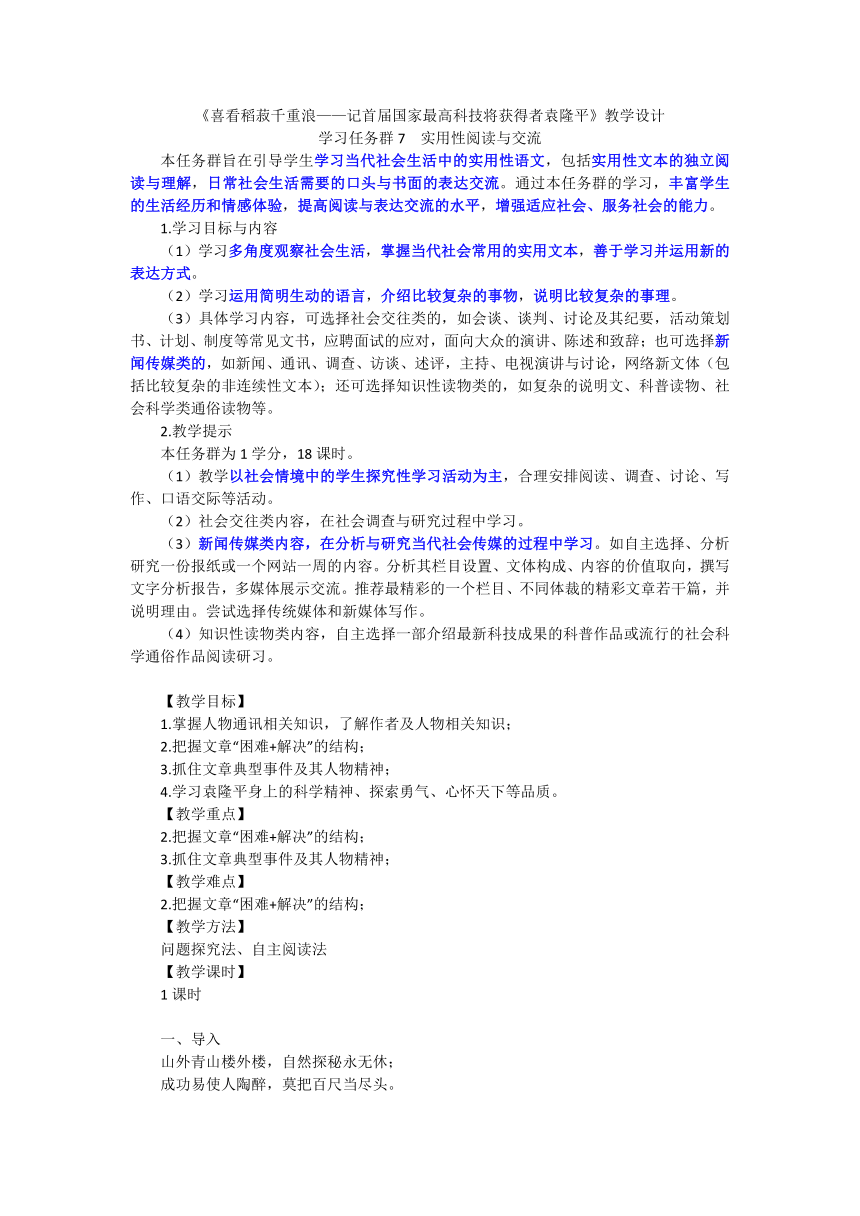

2.

3.国家最高科学技术奖,于2000年由中华人民共和国国务院设立,由国家科学技术奖励工作办公室负责,是中国五个国家科学技术奖中最高等级的奖项,授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树、在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

设立国家最高科学技术奖就是为了在全社会形成尊重知识、尊重科学、依靠科学的良好气氛,鼓励广大科技工作者通过不懈的努力,为中国的科技发展不断做出新的贡献。(人民网评)

三、初读课文,疏通字词,把握文意

1.挽起 (w ǎ n ) 签署 (qiān) 一蔸 (dōu) 淤泥 (yū) 籼稻 (xiān) 捍卫 (hàn)茎秆 (jīng) 粳米 (jīng) 花蕊 (ru ǐ ) 饥馑(jǐn) 民以食为天

鹤立鸡群:比喻人的仪表或才能在一群人中极为突出。

不可避免:一般情况下无法避免而指定要发生。

义无反顾:做正义的事只有上前,绝不回头退缩。

不敢越雷池一步:越:跨过;雷池:湖名,在安徽省望江县南。原指不要越过雷池。后比喻不敢超越一定的范围和界限。

毫不含糊:态度明确坚定。

2.袁隆平在杂交水稻研究中有哪些突破?

明确:

1961年7月,在安江农校早稻试验田,袁隆平发现了“天然杂交稻株”。

1964年7月5日,在安江农校稻田,袁隆平发现了“水稻雄性不育株”。

1966年,袁隆平发表《水稻雄性的不育性》。

1986年,袁隆平发表《杂交水稻育种的战略构想》。

1986年,袁隆平主持的“两系法亚种间杂种优势利用”研究课题立项。

1995年,两系杂交稻基本研究成功。

1997年,袁隆平发表《杂交水稻超高产育种》。

1998年,培育超级杂交稻技术上的难题基本解决。

3.袁隆平在杂交水稻研究中创造了哪些巨大经济效应和社会效应?

明确:

①1976-1991年,全国累计种植杂交水稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。杂交水稻的推广,对解决我们11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。

②目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。

③杂交稻占品质较好的双季晚稻和中稻面积的80%左右,产量占90%以上。

④1992年6月18日,袁隆平发文反驳杂交稻是“三不稻”说法。

⑤1998年,亚中间超级杂交稻将在近几年内应用于生产,并将在21世纪初大面积生产中发挥巨大的增产作用。小面积最高单产量达每亩1139千克(每公顷日产107.4千克),达到日产量100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩计,年增粮食可养活7000多万人口。

⑥有人统计过,杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976-1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口,为从根本上解决我国粮食自给自足难题做出了重大贡献。

⑦2001年1月,农民亩产达到800千克甚至更高。

⑧袁隆平使“饥饿的威胁在退却,袁正引导我们走向一个营养充足的世界”。(美国学者唐·帕尔伯格《走向丰衣足食的世界》)

⑨在各国水稻科研工作者心目中,国家杂交水稻工程技术研究中心已成为圣地。

⑩近十几年来,杂交水稻不断走向世界,已在20多个国家和地区引种推广,这项技术是我国转让给美国的第一项农业科技专利。

袁隆平是在世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的“绿色革命”。

4.袁隆平遇到了哪些困难?

明确:

①20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑。

②1961年,没有得到满意的新一代稻种。

③研究水稻杂种优势利用是“对遗传学的无知”等权威学者的指责和压力。

④水稻的杂种优势利用的路子难走。

⑤有人说杂交稻是“三不稻”。

⑥杂交水稻得年年制种。

⑦杂交稻有“三个有余,三个不足”的缺点。

5.袁隆平面对困难是怎么做的?

明确:

①下定决心,拼尽毕生精力用农业科技战胜饥饿;

②认真研究,详细记录,反复计算,这次发现完全符合孟德尔的分离规律,发现真理:只要探索出其中规律,就一定能培育出人工杂交稻,也就一定能把这种优势应用到生产上,从而大幅度提高水稻的产量。

③面对权威,尊重但不迷信,根据实践坚信搞杂交水稻研究有前途。

④面对难走的水稻杂种优势利用的路,依靠中国的有利条件,进行科研大协作。

⑤面对“三不稻”说法,用平和的语气、无可辩驳的事实反驳。

⑥面对年年制种的麻烦,提出将水稻的强优势固定下来,成为一系法杂交稻。

⑦面对杂交稻缺点,主持“两系法亚种杂交优势利用”研究课题。

⑧为不断提高亩产,培育超级稻。

6.文章的结构安排有什么特色?

明确:

①一个困难,一个解决,循环往复,到最后取得巨大成功。

②使用小标题。

“曾记否,到中流击水”,讲述袁隆平进行杂交水稻研究的起点,一个是理想,另一个是理论基础。富有诗意,表现袁隆平的浪漫主义奋斗精神。

“创新是科学家的灵魂和本质”,讲述袁隆平杂交水稻研究的理论突破。

“事实是科学家的空气”,讲述杂交水稻研究的应用生产。

“饥饿的威胁在退却”,讲述的是袁隆平杂交水稻研究的进步和成果影响。

四个小标题是按照逻辑顺序进行写作的。

7.作为杂交水稻研究专家,袁隆平有怎样的特点?

明确:

①对杂交水稻研究极其投入,春节过后第二天就下稻田;

②不重名利,热爱研究,获国家最高科技奖,依旧照常下稻田;

③心怀祖国和人民,决心用农业科技战胜饥饿;

④善于研究发现的科学精神,发现“天然杂交稻杂种第一代”;

⑤不放弃的执着精神,坚信只要探索出其中规律,就一定能培育出人工杂交稻,……

⑥不迷信权威,相信实践的精神;

⑦团结合作的精神,利用中国优势进行科研大协作进行杂交水稻研究;

⑧面对困难敢于挑战的勇气;

⑨关心农民利益;

⑩永不止步的追求精神,杂交水稻亩产不断提升,研究从没停止;

四、再读课文,把握人物通讯特点。

1.人物通讯,以报道人物事迹,揭示人物精神世界为主要内容的一种通讯。人物通讯中的人物都具有一定的典型性。一般以先进人物居多。通过报道先进人物,教育激励群众,就会使先进人物的先进思想变成全社会的精神财富。在人物通讯中人物突出,事件分散,以人物为主干串连着许多典型的事件。一般可分为三类,一类写“全人全貌”,为人物立传,如《县委书记的好榜样》 (1966年2月7日 《人民日报》) 《为了周总理的嘱托》(1978年3月 14日 《人民日报》); 第二类写人物的一段经历或一个侧面; 第三类写一群人或一个群体,如《南京路上好八连》。

在采写人物通讯时要注意: 主题提炼和选材十分重要,这是一篇人物通讯成败优劣的关键; 不能有任何虚构,每一个细节都必须真实; 对人物的描摹和刻画要具体,要着力开掘人物的精神世界,表现手法多种多样,在遵循真实性原则的前提下,文字的,政论的、电影的某些手法,都可以运用。如果报道先进人物,还要注意正确地反映个人与党的领导,与周围群众的关系; 要恰当地表现人物所经历的矛盾冲突,不要回避矛盾冲突,也不要将矛盾冲突简单化。

2.①精当选材,利用典型事件表现人物精神,文中所选材料都是以袁隆平的杂交水稻研究为中心的,都是袁隆平杂交水稻研究中的关键事件,比如研究起点、理论突破、产量突破、技术突破、面对质疑等。

②刻画袁隆平的形象使用细节描写,比如,首段借用动作和神态描写再现一个兢兢业业的研究者形象,还有发现“天然杂交稻杂种第一代”的情形,以及发现“水稻雄性不育株”的情形。

③引用人物的话语,直接表现人物精神,亲切,更有说服力,如大量引用袁隆平对于“三不稻”说法的反驳,表现了袁隆平杰出的学识和无与伦比的实践。

④引用数据,增强说服力,杂交水稻研究的不断成功靠亩产数据说话。

⑤不回避研究中产生的困难和不足,展现人物的反应,更能体现人物精神。比如对杂交稻品质的真实讲述,还有面对杂交稻的缺点,努力研究突破。

⑥通过学者和水稻研究者的评价看法表现袁隆平水稻研究的成就,美国学者评价:袁隆平使“饥饿的威胁在退却,袁正引导我们走向一个营养充足的世界”。在各国水稻科研工作者心目中,国家杂交水稻工程技术研究中心已成为圣地。

⑦通过作者评价表现袁隆平的形象。

五、总结

1.《喜看稻菽千重浪》通过讲述杂交水稻之父袁隆平的研究之路,表现了一个心怀祖国人民,勇于探索,尊重权威更重视实践,依靠全国科研大协作,不断进步,取得重大成就的科研工作者形象。

文章采用小标题形式,以逻辑顺序写作。

注重用细节描写刻画人物形象。

借用“困难+解决”的模式表现人物。

借用评价和影响深化人物形象。

2.题目有何特点?

①引用毛泽东诗句,富有诗意,引人联想,更有利于表现袁隆平身上所具有的革命浪漫主义精神;

②表现了人物的理想和成就,“喜看”是袁隆平的理想,“稻菽千重浪”是袁隆平杂交水稻研究的成就。

③吸引读者,引导读者关注人物的精神世界。

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

六、读写结合。

1.2004年感动中国人物颁奖词

袁隆平,毕生梦想消除饥饿。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

2.2010年北大“中国首届心灵富豪”“首富”

他用一粒种子,改变了世界;他创造的物质财富,只有两个字可以形容——无价。而他自己,依旧躬耕于田畴,淡泊于名利,真实于自我。他以一介农夫的姿态,行走在心灵的田野,收获着泥土的芬芳。那里,有着一个民族崛起的最古老密码。

3.选取文中的一个典型事件,用自己的语言刻画袁隆平的一个侧面,使用两种修辞。

例如:明天就要进京领奖,今天依旧下田察稻,荣誉如浮云,事业是根源。以名利为乐,不如以事业为乐,心中有大梦,脚下生宽道。

七、资料补充

吴文俊(1919年5月12日-2017年5月7日),1919年5月12日出生于上海,祖籍浙江嘉兴,数学家,中国科学院院士,中国科学院数学与系统科学研究院研究员,系统科学研究所名誉所长。吴文俊毕业于交通大学数学系,1949年,获法国斯特拉斯堡大学博士学位;1957年,当选为中国科学院学部委员(院士);1991年,当选第三世界科学院院士;陈嘉庚科学奖获得者,2001年2月,获2000年度国家最高科学技术奖。

吴文俊的研究工作涉及数学的诸多领域,其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域。他为拓扑学做了奠基性的工作;他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为“吴公式”,“吴示性类”,“吴示嵌类”,至今仍被国际同行广泛引用。 2017年5月7日,吴文俊在北京不幸去世,享年98岁。2019年9月17日,吴文俊被授予“人民科学家”国家荣誉称号;9月25日,入选“最美奋斗者”名单;12月18日,入选“中国海归70年70人”榜单。

学习任务群7 实用性阅读与交流

本任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要的口头与书面的表达交流。通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。

1.学习目标与内容

(1)学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本,善于学习并运用新的表达方式。

(2)学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。

(3)具体学习内容,可选择社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞;也可选择新闻传媒类的,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本);还可选择知识性读物类的,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等。

2.教学提示

本任务群为1学分,18课时。

(1)教学以社会情境中的学生探究性学习活动为主,合理安排阅读、调查、讨论、写作、口语交际等活动。

(2)社会交往类内容,在社会调查与研究过程中学习。

(3)新闻传媒类内容,在分析与研究当代社会传媒的过程中学习。如自主选择、分析研究一份报纸或一个网站一周的内容。分析其栏目设置、文体构成、内容的价值取向,撰写文字分析报告,多媒体展示交流。推荐最精彩的一个栏目、不同体裁的精彩文章若干篇,并说明理由。尝试选择传统媒体和新媒体写作。

(4)知识性读物类内容,自主选择一部介绍最新科技成果的科普作品或流行的社会科学通俗作品阅读研习。

【教学目标】

1.掌握人物通讯相关知识,了解作者及人物相关知识;

2.把握文章“困难+解决”的结构;

3.抓住文章典型事件及其人物精神;

4.学习袁隆平身上的科学精神、探索勇气、心怀天下等品质。

【教学重点】

2.把握文章“困难+解决”的结构;

3.抓住文章典型事件及其人物精神;

【教学难点】

2.把握文章“困难+解决”的结构;

【教学方法】

问题探究法、自主阅读法

【教学课时】

1课时

一、导入

山外青山楼外楼,自然探秘永无休;

成功易使人陶醉,莫把百尺当尽头。

这是袁隆平院士书房里的一首自题小诗。袁老虽然离开了,但他永不止步的探索精神留了下来,他在杂交水稻研究中的探索勇气和科学精神永远能给我们以启发,他心怀祖国人民的品质永远值得我们学习。今天,我们一起走进《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》,通过这篇人物通讯,全面了解袁隆平与杂交水稻的故事。

二、了解作家、人物,走近课本。

1.佳英,原名沈英甲,吉林辉南人。中共党员。1983年毕业于北京广播电视大学机械系。1968年应征入伍,历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、主任记者,科技日报社副刊部主编,机动记者部主任。1979年开始发表作品。1993年加入中国作家协会。著有长篇小说《前尘》,《探求宇宙之谜》、《经营之神》、《探索自然》、《终极诊断》、《生存方式》,译著《荒海之鹫》([日本]阿川弘之著)、《巴黎断头台》([法]巴巴拉·莱维著),纪实文学《走进神农架》、《采访死亡手记》,电影文学剧本《冯如》等作品20余部。即将出版的长篇小说有《居京不易》、《黑祠》,战争论证长篇小说《谋略战》等。

2.

3.国家最高科学技术奖,于2000年由中华人民共和国国务院设立,由国家科学技术奖励工作办公室负责,是中国五个国家科学技术奖中最高等级的奖项,授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树、在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

设立国家最高科学技术奖就是为了在全社会形成尊重知识、尊重科学、依靠科学的良好气氛,鼓励广大科技工作者通过不懈的努力,为中国的科技发展不断做出新的贡献。(人民网评)

三、初读课文,疏通字词,把握文意

1.挽起 (w ǎ n ) 签署 (qiān) 一蔸 (dōu) 淤泥 (yū) 籼稻 (xiān) 捍卫 (hàn)茎秆 (jīng) 粳米 (jīng) 花蕊 (ru ǐ ) 饥馑(jǐn) 民以食为天

鹤立鸡群:比喻人的仪表或才能在一群人中极为突出。

不可避免:一般情况下无法避免而指定要发生。

义无反顾:做正义的事只有上前,绝不回头退缩。

不敢越雷池一步:越:跨过;雷池:湖名,在安徽省望江县南。原指不要越过雷池。后比喻不敢超越一定的范围和界限。

毫不含糊:态度明确坚定。

2.袁隆平在杂交水稻研究中有哪些突破?

明确:

1961年7月,在安江农校早稻试验田,袁隆平发现了“天然杂交稻株”。

1964年7月5日,在安江农校稻田,袁隆平发现了“水稻雄性不育株”。

1966年,袁隆平发表《水稻雄性的不育性》。

1986年,袁隆平发表《杂交水稻育种的战略构想》。

1986年,袁隆平主持的“两系法亚种间杂种优势利用”研究课题立项。

1995年,两系杂交稻基本研究成功。

1997年,袁隆平发表《杂交水稻超高产育种》。

1998年,培育超级杂交稻技术上的难题基本解决。

3.袁隆平在杂交水稻研究中创造了哪些巨大经济效应和社会效应?

明确:

①1976-1991年,全国累计种植杂交水稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。杂交水稻的推广,对解决我们11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。

②目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。

③杂交稻占品质较好的双季晚稻和中稻面积的80%左右,产量占90%以上。

④1992年6月18日,袁隆平发文反驳杂交稻是“三不稻”说法。

⑤1998年,亚中间超级杂交稻将在近几年内应用于生产,并将在21世纪初大面积生产中发挥巨大的增产作用。小面积最高单产量达每亩1139千克(每公顷日产107.4千克),达到日产量100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩计,年增粮食可养活7000多万人口。

⑥有人统计过,杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976-1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口,为从根本上解决我国粮食自给自足难题做出了重大贡献。

⑦2001年1月,农民亩产达到800千克甚至更高。

⑧袁隆平使“饥饿的威胁在退却,袁正引导我们走向一个营养充足的世界”。(美国学者唐·帕尔伯格《走向丰衣足食的世界》)

⑨在各国水稻科研工作者心目中,国家杂交水稻工程技术研究中心已成为圣地。

⑩近十几年来,杂交水稻不断走向世界,已在20多个国家和地区引种推广,这项技术是我国转让给美国的第一项农业科技专利。

袁隆平是在世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的“绿色革命”。

4.袁隆平遇到了哪些困难?

明确:

①20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑。

②1961年,没有得到满意的新一代稻种。

③研究水稻杂种优势利用是“对遗传学的无知”等权威学者的指责和压力。

④水稻的杂种优势利用的路子难走。

⑤有人说杂交稻是“三不稻”。

⑥杂交水稻得年年制种。

⑦杂交稻有“三个有余,三个不足”的缺点。

5.袁隆平面对困难是怎么做的?

明确:

①下定决心,拼尽毕生精力用农业科技战胜饥饿;

②认真研究,详细记录,反复计算,这次发现完全符合孟德尔的分离规律,发现真理:只要探索出其中规律,就一定能培育出人工杂交稻,也就一定能把这种优势应用到生产上,从而大幅度提高水稻的产量。

③面对权威,尊重但不迷信,根据实践坚信搞杂交水稻研究有前途。

④面对难走的水稻杂种优势利用的路,依靠中国的有利条件,进行科研大协作。

⑤面对“三不稻”说法,用平和的语气、无可辩驳的事实反驳。

⑥面对年年制种的麻烦,提出将水稻的强优势固定下来,成为一系法杂交稻。

⑦面对杂交稻缺点,主持“两系法亚种杂交优势利用”研究课题。

⑧为不断提高亩产,培育超级稻。

6.文章的结构安排有什么特色?

明确:

①一个困难,一个解决,循环往复,到最后取得巨大成功。

②使用小标题。

“曾记否,到中流击水”,讲述袁隆平进行杂交水稻研究的起点,一个是理想,另一个是理论基础。富有诗意,表现袁隆平的浪漫主义奋斗精神。

“创新是科学家的灵魂和本质”,讲述袁隆平杂交水稻研究的理论突破。

“事实是科学家的空气”,讲述杂交水稻研究的应用生产。

“饥饿的威胁在退却”,讲述的是袁隆平杂交水稻研究的进步和成果影响。

四个小标题是按照逻辑顺序进行写作的。

7.作为杂交水稻研究专家,袁隆平有怎样的特点?

明确:

①对杂交水稻研究极其投入,春节过后第二天就下稻田;

②不重名利,热爱研究,获国家最高科技奖,依旧照常下稻田;

③心怀祖国和人民,决心用农业科技战胜饥饿;

④善于研究发现的科学精神,发现“天然杂交稻杂种第一代”;

⑤不放弃的执着精神,坚信只要探索出其中规律,就一定能培育出人工杂交稻,……

⑥不迷信权威,相信实践的精神;

⑦团结合作的精神,利用中国优势进行科研大协作进行杂交水稻研究;

⑧面对困难敢于挑战的勇气;

⑨关心农民利益;

⑩永不止步的追求精神,杂交水稻亩产不断提升,研究从没停止;

四、再读课文,把握人物通讯特点。

1.人物通讯,以报道人物事迹,揭示人物精神世界为主要内容的一种通讯。人物通讯中的人物都具有一定的典型性。一般以先进人物居多。通过报道先进人物,教育激励群众,就会使先进人物的先进思想变成全社会的精神财富。在人物通讯中人物突出,事件分散,以人物为主干串连着许多典型的事件。一般可分为三类,一类写“全人全貌”,为人物立传,如《县委书记的好榜样》 (1966年2月7日 《人民日报》) 《为了周总理的嘱托》(1978年3月 14日 《人民日报》); 第二类写人物的一段经历或一个侧面; 第三类写一群人或一个群体,如《南京路上好八连》。

在采写人物通讯时要注意: 主题提炼和选材十分重要,这是一篇人物通讯成败优劣的关键; 不能有任何虚构,每一个细节都必须真实; 对人物的描摹和刻画要具体,要着力开掘人物的精神世界,表现手法多种多样,在遵循真实性原则的前提下,文字的,政论的、电影的某些手法,都可以运用。如果报道先进人物,还要注意正确地反映个人与党的领导,与周围群众的关系; 要恰当地表现人物所经历的矛盾冲突,不要回避矛盾冲突,也不要将矛盾冲突简单化。

2.①精当选材,利用典型事件表现人物精神,文中所选材料都是以袁隆平的杂交水稻研究为中心的,都是袁隆平杂交水稻研究中的关键事件,比如研究起点、理论突破、产量突破、技术突破、面对质疑等。

②刻画袁隆平的形象使用细节描写,比如,首段借用动作和神态描写再现一个兢兢业业的研究者形象,还有发现“天然杂交稻杂种第一代”的情形,以及发现“水稻雄性不育株”的情形。

③引用人物的话语,直接表现人物精神,亲切,更有说服力,如大量引用袁隆平对于“三不稻”说法的反驳,表现了袁隆平杰出的学识和无与伦比的实践。

④引用数据,增强说服力,杂交水稻研究的不断成功靠亩产数据说话。

⑤不回避研究中产生的困难和不足,展现人物的反应,更能体现人物精神。比如对杂交稻品质的真实讲述,还有面对杂交稻的缺点,努力研究突破。

⑥通过学者和水稻研究者的评价看法表现袁隆平水稻研究的成就,美国学者评价:袁隆平使“饥饿的威胁在退却,袁正引导我们走向一个营养充足的世界”。在各国水稻科研工作者心目中,国家杂交水稻工程技术研究中心已成为圣地。

⑦通过作者评价表现袁隆平的形象。

五、总结

1.《喜看稻菽千重浪》通过讲述杂交水稻之父袁隆平的研究之路,表现了一个心怀祖国人民,勇于探索,尊重权威更重视实践,依靠全国科研大协作,不断进步,取得重大成就的科研工作者形象。

文章采用小标题形式,以逻辑顺序写作。

注重用细节描写刻画人物形象。

借用“困难+解决”的模式表现人物。

借用评价和影响深化人物形象。

2.题目有何特点?

①引用毛泽东诗句,富有诗意,引人联想,更有利于表现袁隆平身上所具有的革命浪漫主义精神;

②表现了人物的理想和成就,“喜看”是袁隆平的理想,“稻菽千重浪”是袁隆平杂交水稻研究的成就。

③吸引读者,引导读者关注人物的精神世界。

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

六、读写结合。

1.2004年感动中国人物颁奖词

袁隆平,毕生梦想消除饥饿。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

2.2010年北大“中国首届心灵富豪”“首富”

他用一粒种子,改变了世界;他创造的物质财富,只有两个字可以形容——无价。而他自己,依旧躬耕于田畴,淡泊于名利,真实于自我。他以一介农夫的姿态,行走在心灵的田野,收获着泥土的芬芳。那里,有着一个民族崛起的最古老密码。

3.选取文中的一个典型事件,用自己的语言刻画袁隆平的一个侧面,使用两种修辞。

例如:明天就要进京领奖,今天依旧下田察稻,荣誉如浮云,事业是根源。以名利为乐,不如以事业为乐,心中有大梦,脚下生宽道。

七、资料补充

吴文俊(1919年5月12日-2017年5月7日),1919年5月12日出生于上海,祖籍浙江嘉兴,数学家,中国科学院院士,中国科学院数学与系统科学研究院研究员,系统科学研究所名誉所长。吴文俊毕业于交通大学数学系,1949年,获法国斯特拉斯堡大学博士学位;1957年,当选为中国科学院学部委员(院士);1991年,当选第三世界科学院院士;陈嘉庚科学奖获得者,2001年2月,获2000年度国家最高科学技术奖。

吴文俊的研究工作涉及数学的诸多领域,其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域。他为拓扑学做了奠基性的工作;他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为“吴公式”,“吴示性类”,“吴示嵌类”,至今仍被国际同行广泛引用。 2017年5月7日,吴文俊在北京不幸去世,享年98岁。2019年9月17日,吴文俊被授予“人民科学家”国家荣誉称号;9月25日,入选“最美奋斗者”名单;12月18日,入选“中国海归70年70人”榜单。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读