人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《第二单元百家争鸣》名师教学课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册《第二单元百家争鸣》名师教学课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 10:22:55 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

百家争鸣

单元专题教学设计

归纳总结,识记虚词

学以致用,知行合一

导入

01

02

03

目录

通过归纳、梳理,把握汉语词汇的构成方式和词语特点,寻找适合自己的方式积累词语。

通过比较、分析,了解辨析词义的方法,把握词义变化的规律,学习依据具体语境辨析词义,恰当运用词语的能力。

教学目标

1.语言目标

能迁移、运用课文中出现的语言规律,合理地阐释生活中的语言现象,就自己感兴趣的语言问题进一步探究。

能有效感知、理解词义,并能通过分类、联想、分析、归纳的方式把握词语发展及运用的规律;运用有效的推理方式发现词语使用过程中的逻辑谬误;能对发现的语言现象、使用语言的方式进行合乎逻辑的阐述。

教学目标

2.思维目标

感受汉字之美,认识汉语语法之灵活,表达之独特,增强语言文字运用的敏感性,感受祖国语言文字的独特魅力。

通过文本梳理,结合现实生活,对诸子百家的不同思想观点理性的思考,谈谈给我们的人生启迪。

教学目标

3.价值目标

学习本单元文章,交给大家的有两大任务:一是积累文言虚词,培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力;二是加深对传统文化之根的理解,能理解先秦诸子思想智慧对塑造中华民族精神的作用,能理解这些经典对自己的启发和现实意义。

导入

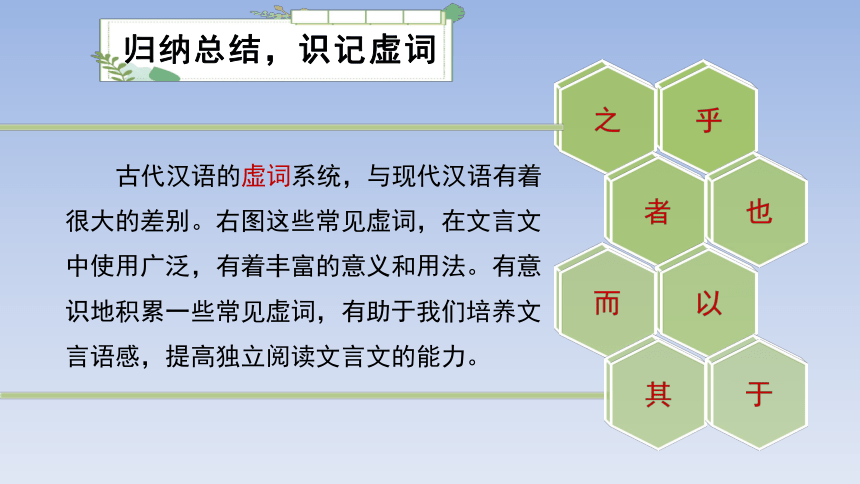

归纳总结,识记虚词

古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。右图这些常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。有意识地积累一些常见虚词,有助于我们培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力。

归纳总结,识记虚词

小组分工合作,找出右图列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纳各个虚词的意义和用法。

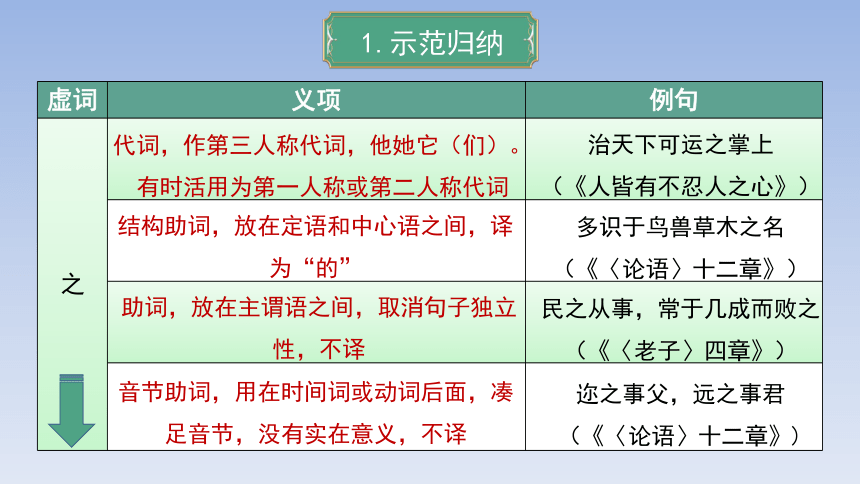

1.示范归纳

虚词 义项 例句

之

代词,作第三人称代词,他她它(们)。有时活用为第一人称或第二人称代词

治天下可运之掌上

(《人皆有不忍人之心》)

结构助词,放在定语和中心语之间,译为“的”

多识于鸟兽草木之名

(《〈论语〉十二章》)

助词,放在主谓语之间,取消句子独立性,不译

民之从事,常于几成而败之

(《〈老子〉四章》)

音节助词,用在时间词或动词后面,凑足音节,没有实在意义,不译

迩之事父,远之事君

(《〈论语〉十二章》)

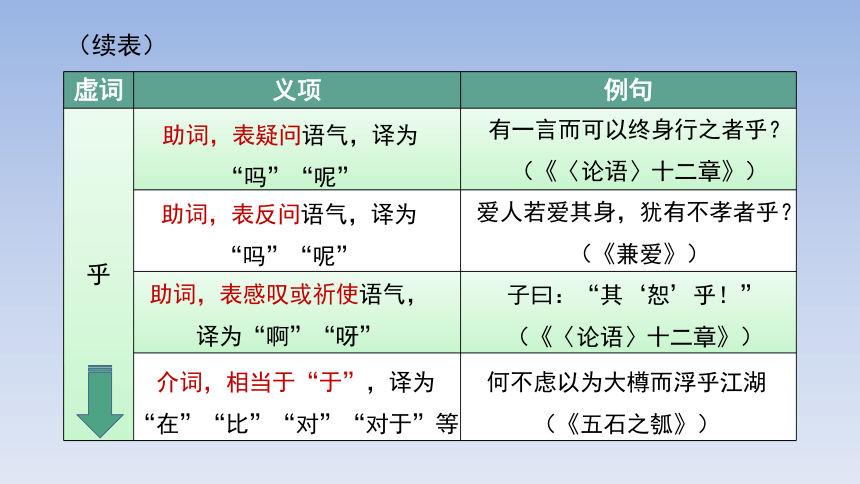

虚词 义项 例句

乎

助词,表疑问语气,译为“吗”“呢”

有一言而可以终身行之者乎?

(《〈论语〉十二章》)

助词,表反问语气,译为“吗”“呢”

子曰:“其‘恕’乎!”(《〈论语〉十二章》)

何不虑以为大樽而浮乎江湖(《五石之瓠》)

(续表)

爱人若爱其身,犹有不孝者乎?(《兼爱》)

助词,表感叹或祈使语气,译为“啊”“呀”

介词,相当于“于”,译为“在”“比”“对”“对于”等

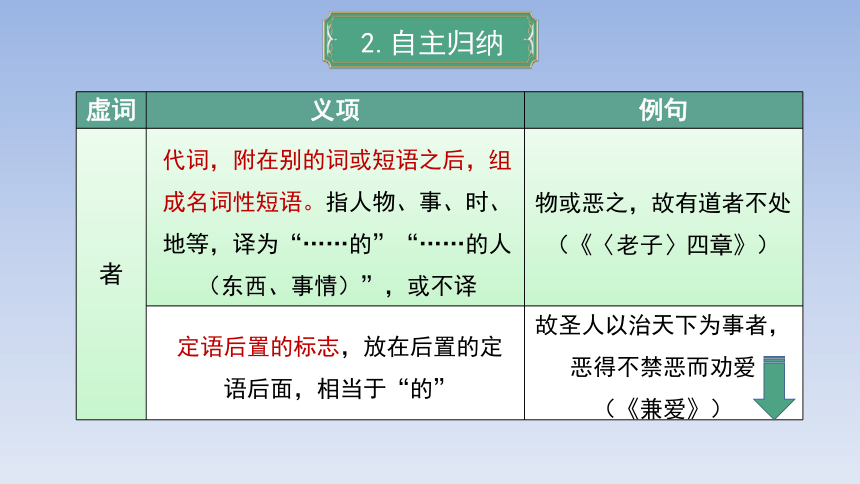

2.自主归纳

虚词 义项 例句

者

代词,附在别的词或短语之后,组成名词性短语。指人物、事、时、地等,译为“……的”“……的人(东西、事情)”,或不译

物或恶之,故有道者不处

(《〈老子〉四章》)

定语后置的标志,放在后置的定语后面,相当于“的”

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱

(《兼爱》)

虚词 义项 例句

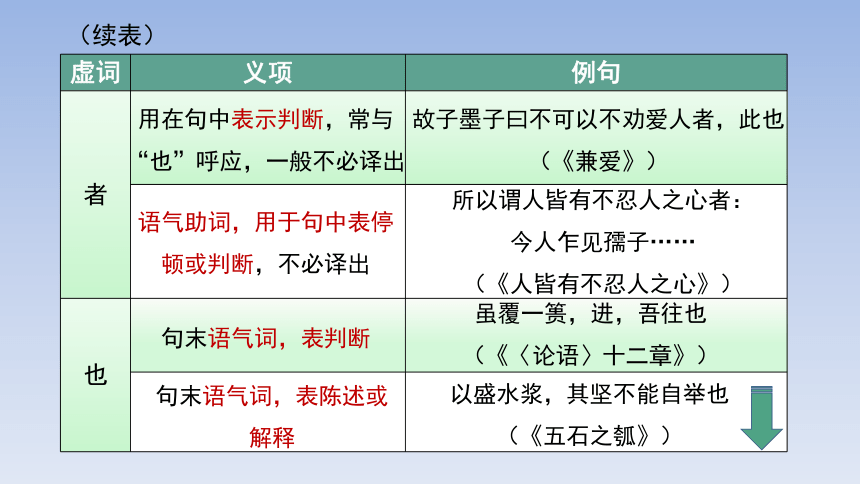

者

也

用在句中表示判断,常与“也”呼应,一般不必译出

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也

(《兼爱》)

语气助词,用于句中表停顿或判断,不必译出

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子……

(《人皆有不忍人之心》)

句末语气词,表判断

虽覆一篑,进,吾往也(《〈论语〉十二章》)

句末语气词,表陈述或解释

以盛水浆,其坚不能自举也(《五石之瓠》)

(续表)

虚词 义项 例句

也

而

句末语气词,表感叹

则夫子犹有蓬之心也夫!

(《五石之瓠》)

句末语气词,表疑问或反诘

是何也?皆起不相爱

(《兼爱》)

句中语气词,表停顿,不译

人之有是四端也,犹其有四体也

(《人皆有不忍人之心》)

(续表)

连词,表示转折关系,译为“然而”“可是”“却”

以辅万物之自然而不敢为(《〈老子〉四章》)

虚词 义项 例句

而

连词,表示修饰关系,连接状语和谓语,译为“着、地”或不译

尝独立,鲤趋而过庭

(《论语》,课外)

连词,表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果、而、假使”

人而不仁,如礼何?

人而不仁,如乐何?

(《〈论语〉十二章》)

连词,表示并列关系,译为“而且”“又”“和”或不译

任重而道远

(《〈论语〉十二章》)

(续表)

连词,表示承接关系,译为“而且”“并且”“就”或不译

定而后能静,静而后能安

(《大学之道》)

虚词 义项 例句

而

以

连词,表示因果关系,译为“因而”“因此”

吾为其无用而掊之

(《五石之瓠》)

复音虚词“而已”在句末表限止语气,相当于“罢了”

天下之乱物,具此而已矣(《兼爱》)

介词,表示动作行为使用的工具、方式,译为“拿”“用”“把”

以不忍人之心行不忍人之政(《人皆有不忍人之心》)

(续表)

虚词 义项 例句

以

介词,表示动作行为赖以实现的条件(表示凭借),译为“凭,靠;凭着、凭借”

能不龟手一也,或以封(《五石之瓠》)

(续表)

介词,表示论事的标准或行为的依据,译为“按照”“依照”“根据”“用(凭)……的身份”“按(以)……(论)”等

不以其道得之,不去也(《论语》)

连词,表示目的关系,后一动作行为往往是前一动作行为的目的,可译为“而”“来”“用”“来”等

以盛水浆,其坚不能自举也

(《五石之瓠》)

虚词 义项 例句

以

连词,表示承接关系,译为“而”或不译

复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为

(《〈老子〉四章》)

(续表)

固定结构,“以为”“以……为”译为“认为是”“把……当作(看作)”

埏埴以为器

(《〈老子〉四章》)

壹是皆以修身为本

(《大学之道》)

虚词 义项 例句

以

固定结构,“以是”“是以”相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果

是以圣人无为,故无败;无执,故无失

(《〈老子〉四章》)

(续表)

固定结构,“无以”“有以”译为“没有……的办法”“有……的办法

不学《诗》,无以言(《论语》,课外)

固定结构,“所以”译为“用来……的”

非所以内交于孺子之父母也

(《人皆有不忍人之心》)

虚词 义项 例句

其

也

代词,作第三人称代词,译为“他(们)、它(们)”“他(们)的、它(们)的”

指示代词,多表示远指。译为“那”“那个”“那些”“那里”[表近指时译为“这(些)”]

客闻之,请买其方百金

(《五石之瓠》)

(续表)

大夫各爱其家,不爱异家

(《兼爱》)

虚词 义项 例句

于

介词,表动作行为的趋向、所自,引进动作行为的对象或结果,译为“向、给、到、从、自”等

合抱之木,生于毫末(《〈老子〉四章》)

(续表)

介词,引进动作行为发生的处所、时间,译为“在”

古之欲明明德于天下者(《大学之道》)

介词,用于动词或形容词后作补语,表示补充说明,译为“向、对、对于、由于”或不译

复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为

(《〈老子〉四章》)

学以致用,知行合一

古人讲究学以致用,知行合一。本单元课文大都是谈论立身处世之道的,比如《〈论语〉十二章》,或论述经典在规范言行方面的价值,或阐述持身以道、以礼、以仁、以恕、以义的道理,或警示贪图小利之弊,或辨析君子、小人,都富于启发性。梳理本单元各篇课文所讲的立身处世的道理,并思考它们在今天的社会生活中的现实意义,小组内讨论。

1.示范探究

在孔子看来,生命的价值、生活的意义都离不开悟道。懂得道,才能看到人生的光明;如果不懂道,就不知道世界的真理,不懂做人的根本道理。

孔子这句话启示我们:追求真理、追求精神价值的生活,是最值得过的生活,是最幸福的生活。

(1)朝闻道,夕死可矣。

“知人者智”,判断一个人是否有智慧,要看他是否识人,凡盛世伟业,开国之君无不在“知人善用”上下足功夫。

(2)知人者智,自知者明。

汉唐盛世,刘邦和李世民均是识人和用人的高手,人尽其才,才尽其用。所以,团队乃至企业领导者,要知人善任。

“自知者明”,就是说人要摆正自己的位置和心态,知道自己的长处,也知道自己的短板,不妄自尊大,也不妄自菲薄,做好自己应该做的事情。韩信能建不世之功,却无“自知之明”,狂妄自负,最终落得个名败身死的下场!所以,人要有自知之明。

2.自主探究

君子以道义为标准对待天下的人和事,能否行“义”是区分君子与小人的重要标准。

孔子说:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”“义”本指公正的、合理的、应当做的。君子做事以道义为基础,依礼仪来实行,用谦逊的语言来表达,用忠诚的态度来完成。

(1)君子喻于义,小人喻于利。

善于自省的人富有人格魅力,善于自省的民族受到世人敬重。我们的先贤在修身养性、练达自身等方面,都十分重视自省的力量。

现实生活中,唯有自省,人才会变得克己谨慎,不断反思审视自身的过失,真正去纠正错误、解决问题,避免小过失发展成大错误。

(2)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

很多人回首来路、盘点人生得失而感慨,正是自省精神让自己从歧途走向正路,从缺陷走向完善。从某种意义上说,自省精神是人生最大的财富,是让自己减少失误、实现自我净化提高的有力武器。

实现目标任重而道远,“士不可以不弘毅”。

曾子认为读书人不可不志向远大,意志坚强,因为他肩负重任,路途遥远,以施行仁道为己任,不是很重大吗?直到死才能罢休,不是很遥远吗?要担负这样的使命,没有坚毅宏大的品格是不行的。

(3)士不可以不弘毅,任重而道远。

要想承担对国家、社会与家庭的责任,必须要“弘毅”。读书人必须有远大的抱负和坚强的意志,因为他对社会责任重大,要走的路很长。对一个想要有所作为的人来说,远大的抱负、坚强的意志,是缺一不可的。

孔子认为,“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”这里,孔子其实提出了作为君子的三种“达德”。

有了这三种“达德”,便可以对人豁达、见事不惑、临危不惧。智慧、勇气固然重要,但如果没有仁义,会成为人格中最危险的因素;只有在仁义控制下的智慧和勇气,三者和谐,才能到达修养的最高境界。

(4)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

要求我们不能把自己不愿意承受的事情强加给别人,也不能把自己喜欢、信仰和追求的东西强加给别人。在处理人际关系时,要能够设身处地从对方角度考虑问题,多为对方着想,能够推己及人,能够既成己之得之利,亦成人之得之利。

(5)己所不欲,勿施于人。

(6)古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

修身、齐家、治国、平天下的道路,既指明了行远自迩、登高自卑的修习次第,也包含着身国同构、家国同构的文化观念。个人修身的意义在于,由身家而家国,由家国而天下,不仅是现实空间疆域的不断扩大,也是人生精神境界的不断升华。

因此,“家国天下”理念所建构的文明共同体,致广大而尽精微,极高明而道中庸,不单纯是指向个人,也不单纯是指向家庭、国家、社会,而是既关注个人的自由全面发展,又致力于每个人通过普遍联合形成真正的“共同体”。不论是个人还是共同体,都期于达到“止于至善”的理想境地。

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。

我们需要发扬这种善端,促其成长。这是我们心底最柔软的那一块地方。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。

(7)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

(8)企者不立,跨者不行。

耐心意味着要经得起眼前的诱惑,意味着要道法自然,意味着无为而无不为。耐心不是压抑,而是修行。不要采摘没有成熟的果实,否则,你的生活一定是苦涩的。成熟是自觉自悟。唯有成熟的心态,方能品尝到成熟的味道。

生活是需要耐心的,成功是一个自然的过程,伟大是由耐心积累而成的。

惠子认为大葫芦太大,装水举不起来,而把它击破了;庄子认为可以把这个大葫芦做成大的腰舟,自由自在地浮游于江湖。惠子与庄子的区别在于看待事物的眼光不同,惠子是俗世的视角,庄子是超越现实的视角。

(9)今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!

世上很多看似无用的东西,其实是有用的,只是我们看待事物的视野过于狭隘,限制了我们的想象力和判断力。有用和无用是相对的概念,有的人不适合做技术工作,但是擅长做市场营销,你能说他无用吗?庄子与惠子关于“五石之瓠”的对话,启发我们大有大用,小有小用,不要囿于成见。

百家争鸣

单元专题教学设计

归纳总结,识记虚词

学以致用,知行合一

导入

01

02

03

目录

通过归纳、梳理,把握汉语词汇的构成方式和词语特点,寻找适合自己的方式积累词语。

通过比较、分析,了解辨析词义的方法,把握词义变化的规律,学习依据具体语境辨析词义,恰当运用词语的能力。

教学目标

1.语言目标

能迁移、运用课文中出现的语言规律,合理地阐释生活中的语言现象,就自己感兴趣的语言问题进一步探究。

能有效感知、理解词义,并能通过分类、联想、分析、归纳的方式把握词语发展及运用的规律;运用有效的推理方式发现词语使用过程中的逻辑谬误;能对发现的语言现象、使用语言的方式进行合乎逻辑的阐述。

教学目标

2.思维目标

感受汉字之美,认识汉语语法之灵活,表达之独特,增强语言文字运用的敏感性,感受祖国语言文字的独特魅力。

通过文本梳理,结合现实生活,对诸子百家的不同思想观点理性的思考,谈谈给我们的人生启迪。

教学目标

3.价值目标

学习本单元文章,交给大家的有两大任务:一是积累文言虚词,培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力;二是加深对传统文化之根的理解,能理解先秦诸子思想智慧对塑造中华民族精神的作用,能理解这些经典对自己的启发和现实意义。

导入

归纳总结,识记虚词

古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。右图这些常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。有意识地积累一些常见虚词,有助于我们培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力。

归纳总结,识记虚词

小组分工合作,找出右图列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纳各个虚词的意义和用法。

1.示范归纳

虚词 义项 例句

之

代词,作第三人称代词,他她它(们)。有时活用为第一人称或第二人称代词

治天下可运之掌上

(《人皆有不忍人之心》)

结构助词,放在定语和中心语之间,译为“的”

多识于鸟兽草木之名

(《〈论语〉十二章》)

助词,放在主谓语之间,取消句子独立性,不译

民之从事,常于几成而败之

(《〈老子〉四章》)

音节助词,用在时间词或动词后面,凑足音节,没有实在意义,不译

迩之事父,远之事君

(《〈论语〉十二章》)

虚词 义项 例句

乎

助词,表疑问语气,译为“吗”“呢”

有一言而可以终身行之者乎?

(《〈论语〉十二章》)

助词,表反问语气,译为“吗”“呢”

子曰:“其‘恕’乎!”(《〈论语〉十二章》)

何不虑以为大樽而浮乎江湖(《五石之瓠》)

(续表)

爱人若爱其身,犹有不孝者乎?(《兼爱》)

助词,表感叹或祈使语气,译为“啊”“呀”

介词,相当于“于”,译为“在”“比”“对”“对于”等

2.自主归纳

虚词 义项 例句

者

代词,附在别的词或短语之后,组成名词性短语。指人物、事、时、地等,译为“……的”“……的人(东西、事情)”,或不译

物或恶之,故有道者不处

(《〈老子〉四章》)

定语后置的标志,放在后置的定语后面,相当于“的”

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱

(《兼爱》)

虚词 义项 例句

者

也

用在句中表示判断,常与“也”呼应,一般不必译出

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也

(《兼爱》)

语气助词,用于句中表停顿或判断,不必译出

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子……

(《人皆有不忍人之心》)

句末语气词,表判断

虽覆一篑,进,吾往也(《〈论语〉十二章》)

句末语气词,表陈述或解释

以盛水浆,其坚不能自举也(《五石之瓠》)

(续表)

虚词 义项 例句

也

而

句末语气词,表感叹

则夫子犹有蓬之心也夫!

(《五石之瓠》)

句末语气词,表疑问或反诘

是何也?皆起不相爱

(《兼爱》)

句中语气词,表停顿,不译

人之有是四端也,犹其有四体也

(《人皆有不忍人之心》)

(续表)

连词,表示转折关系,译为“然而”“可是”“却”

以辅万物之自然而不敢为(《〈老子〉四章》)

虚词 义项 例句

而

连词,表示修饰关系,连接状语和谓语,译为“着、地”或不译

尝独立,鲤趋而过庭

(《论语》,课外)

连词,表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果、而、假使”

人而不仁,如礼何?

人而不仁,如乐何?

(《〈论语〉十二章》)

连词,表示并列关系,译为“而且”“又”“和”或不译

任重而道远

(《〈论语〉十二章》)

(续表)

连词,表示承接关系,译为“而且”“并且”“就”或不译

定而后能静,静而后能安

(《大学之道》)

虚词 义项 例句

而

以

连词,表示因果关系,译为“因而”“因此”

吾为其无用而掊之

(《五石之瓠》)

复音虚词“而已”在句末表限止语气,相当于“罢了”

天下之乱物,具此而已矣(《兼爱》)

介词,表示动作行为使用的工具、方式,译为“拿”“用”“把”

以不忍人之心行不忍人之政(《人皆有不忍人之心》)

(续表)

虚词 义项 例句

以

介词,表示动作行为赖以实现的条件(表示凭借),译为“凭,靠;凭着、凭借”

能不龟手一也,或以封(《五石之瓠》)

(续表)

介词,表示论事的标准或行为的依据,译为“按照”“依照”“根据”“用(凭)……的身份”“按(以)……(论)”等

不以其道得之,不去也(《论语》)

连词,表示目的关系,后一动作行为往往是前一动作行为的目的,可译为“而”“来”“用”“来”等

以盛水浆,其坚不能自举也

(《五石之瓠》)

虚词 义项 例句

以

连词,表示承接关系,译为“而”或不译

复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为

(《〈老子〉四章》)

(续表)

固定结构,“以为”“以……为”译为“认为是”“把……当作(看作)”

埏埴以为器

(《〈老子〉四章》)

壹是皆以修身为本

(《大学之道》)

虚词 义项 例句

以

固定结构,“以是”“是以”相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果

是以圣人无为,故无败;无执,故无失

(《〈老子〉四章》)

(续表)

固定结构,“无以”“有以”译为“没有……的办法”“有……的办法

不学《诗》,无以言(《论语》,课外)

固定结构,“所以”译为“用来……的”

非所以内交于孺子之父母也

(《人皆有不忍人之心》)

虚词 义项 例句

其

也

代词,作第三人称代词,译为“他(们)、它(们)”“他(们)的、它(们)的”

指示代词,多表示远指。译为“那”“那个”“那些”“那里”[表近指时译为“这(些)”]

客闻之,请买其方百金

(《五石之瓠》)

(续表)

大夫各爱其家,不爱异家

(《兼爱》)

虚词 义项 例句

于

介词,表动作行为的趋向、所自,引进动作行为的对象或结果,译为“向、给、到、从、自”等

合抱之木,生于毫末(《〈老子〉四章》)

(续表)

介词,引进动作行为发生的处所、时间,译为“在”

古之欲明明德于天下者(《大学之道》)

介词,用于动词或形容词后作补语,表示补充说明,译为“向、对、对于、由于”或不译

复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为

(《〈老子〉四章》)

学以致用,知行合一

古人讲究学以致用,知行合一。本单元课文大都是谈论立身处世之道的,比如《〈论语〉十二章》,或论述经典在规范言行方面的价值,或阐述持身以道、以礼、以仁、以恕、以义的道理,或警示贪图小利之弊,或辨析君子、小人,都富于启发性。梳理本单元各篇课文所讲的立身处世的道理,并思考它们在今天的社会生活中的现实意义,小组内讨论。

1.示范探究

在孔子看来,生命的价值、生活的意义都离不开悟道。懂得道,才能看到人生的光明;如果不懂道,就不知道世界的真理,不懂做人的根本道理。

孔子这句话启示我们:追求真理、追求精神价值的生活,是最值得过的生活,是最幸福的生活。

(1)朝闻道,夕死可矣。

“知人者智”,判断一个人是否有智慧,要看他是否识人,凡盛世伟业,开国之君无不在“知人善用”上下足功夫。

(2)知人者智,自知者明。

汉唐盛世,刘邦和李世民均是识人和用人的高手,人尽其才,才尽其用。所以,团队乃至企业领导者,要知人善任。

“自知者明”,就是说人要摆正自己的位置和心态,知道自己的长处,也知道自己的短板,不妄自尊大,也不妄自菲薄,做好自己应该做的事情。韩信能建不世之功,却无“自知之明”,狂妄自负,最终落得个名败身死的下场!所以,人要有自知之明。

2.自主探究

君子以道义为标准对待天下的人和事,能否行“义”是区分君子与小人的重要标准。

孔子说:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”“义”本指公正的、合理的、应当做的。君子做事以道义为基础,依礼仪来实行,用谦逊的语言来表达,用忠诚的态度来完成。

(1)君子喻于义,小人喻于利。

善于自省的人富有人格魅力,善于自省的民族受到世人敬重。我们的先贤在修身养性、练达自身等方面,都十分重视自省的力量。

现实生活中,唯有自省,人才会变得克己谨慎,不断反思审视自身的过失,真正去纠正错误、解决问题,避免小过失发展成大错误。

(2)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

很多人回首来路、盘点人生得失而感慨,正是自省精神让自己从歧途走向正路,从缺陷走向完善。从某种意义上说,自省精神是人生最大的财富,是让自己减少失误、实现自我净化提高的有力武器。

实现目标任重而道远,“士不可以不弘毅”。

曾子认为读书人不可不志向远大,意志坚强,因为他肩负重任,路途遥远,以施行仁道为己任,不是很重大吗?直到死才能罢休,不是很遥远吗?要担负这样的使命,没有坚毅宏大的品格是不行的。

(3)士不可以不弘毅,任重而道远。

要想承担对国家、社会与家庭的责任,必须要“弘毅”。读书人必须有远大的抱负和坚强的意志,因为他对社会责任重大,要走的路很长。对一个想要有所作为的人来说,远大的抱负、坚强的意志,是缺一不可的。

孔子认为,“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”这里,孔子其实提出了作为君子的三种“达德”。

有了这三种“达德”,便可以对人豁达、见事不惑、临危不惧。智慧、勇气固然重要,但如果没有仁义,会成为人格中最危险的因素;只有在仁义控制下的智慧和勇气,三者和谐,才能到达修养的最高境界。

(4)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

要求我们不能把自己不愿意承受的事情强加给别人,也不能把自己喜欢、信仰和追求的东西强加给别人。在处理人际关系时,要能够设身处地从对方角度考虑问题,多为对方着想,能够推己及人,能够既成己之得之利,亦成人之得之利。

(5)己所不欲,勿施于人。

(6)古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

修身、齐家、治国、平天下的道路,既指明了行远自迩、登高自卑的修习次第,也包含着身国同构、家国同构的文化观念。个人修身的意义在于,由身家而家国,由家国而天下,不仅是现实空间疆域的不断扩大,也是人生精神境界的不断升华。

因此,“家国天下”理念所建构的文明共同体,致广大而尽精微,极高明而道中庸,不单纯是指向个人,也不单纯是指向家庭、国家、社会,而是既关注个人的自由全面发展,又致力于每个人通过普遍联合形成真正的“共同体”。不论是个人还是共同体,都期于达到“止于至善”的理想境地。

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。

我们需要发扬这种善端,促其成长。这是我们心底最柔软的那一块地方。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。

(7)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

(8)企者不立,跨者不行。

耐心意味着要经得起眼前的诱惑,意味着要道法自然,意味着无为而无不为。耐心不是压抑,而是修行。不要采摘没有成熟的果实,否则,你的生活一定是苦涩的。成熟是自觉自悟。唯有成熟的心态,方能品尝到成熟的味道。

生活是需要耐心的,成功是一个自然的过程,伟大是由耐心积累而成的。

惠子认为大葫芦太大,装水举不起来,而把它击破了;庄子认为可以把这个大葫芦做成大的腰舟,自由自在地浮游于江湖。惠子与庄子的区别在于看待事物的眼光不同,惠子是俗世的视角,庄子是超越现实的视角。

(9)今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!

世上很多看似无用的东西,其实是有用的,只是我们看待事物的视野过于狭隘,限制了我们的想象力和判断力。有用和无用是相对的概念,有的人不适合做技术工作,但是擅长做市场营销,你能说他无用吗?庄子与惠子关于“五石之瓠”的对话,启发我们大有大用,小有小用,不要囿于成见。