高中数学必修第一册人教A版(2019)《5.5利用公式进行简单的恒等变换》教学设计二

文档属性

| 名称 | 高中数学必修第一册人教A版(2019)《5.5利用公式进行简单的恒等变换》教学设计二 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 203.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 11:53:39 | ||

图片预览

文档简介

《利用公式进行简单的恒等变换》教学设计

教学设计

一、导入新课

三角函数的化简、求值、证明都离不开三角恒等变换.学习了两角和与差的正弦、余弦、正切公式,二倍角的正弦、余弦、正切公式以后,我们就有了进行三角变换的新工具,从而使三角变换的内容、思路和方法更加丰富和灵活.

三角变换不同于代数变换,后者往往着眼于式子结构形式的变换,变换内容比较单一.而对于三角变换,不仅要考虑三角函数式结构形式方面的差异,还要考虑三角函数式所包含的角,以及这些角的三角函数种类方面的差异.它是一种立体的综合性变换,从函数式结构、函数种类、角与角之间的联系等方面找一个切入点,并以此为依据选择可以联系它们的适当公式进行转化变形,这是三角恒等变换的一个重要特点.例如,在二倍角公式中是的二倍,是的二倍,那么能用的三角函数表示出来吗?反过来,你能用表示出,和吗?

二、新知探究

1.探究二倍角公式的变形.

思考1:我们知道倍角公式中,“倍角”是相对的,那么对二倍角的余弦公式,若用替换,用代替,结果怎样?

提示:.

思考2:根据上述结果,试用,表示,,.

提示:,,

同理,

.

思考3:利用和倍角公式又能得到与,怎样的关系?

提示:,

.

结论:

, , .

2.探究和、差角公式的变形.

思考4:和、差角的正弦、余弦公式有哪些?它们进行和与差的运算会出现什么结果?

提示:(1)两角和与差的正弦公式:

;

.

(2)两角和与差的余弦公式:

;

.

将前两个公式、后两个公式的左右两边分别相加、减可以得到:

①;

②;

③;

④.

思考5:如果令,,则,,把,的值分别代入①②③④,你能得到什么结论?

提示:;

;

;

.

三、例题剖析

例1 试以表示,,.

想一想1:与有什么关系?

想一想2:二倍角的余弦公式是如何表示的?

想一想3:同角三角函数的商数关系如何?

解:是的二倍角.在倍角公式中,以代替,以代替,得,

所以.

在倍角公式中,以代替,以代替,得,

所以.

将上述两个式子左右两边分别相除,得

.

本例的结果还可以表示为:

,,

,

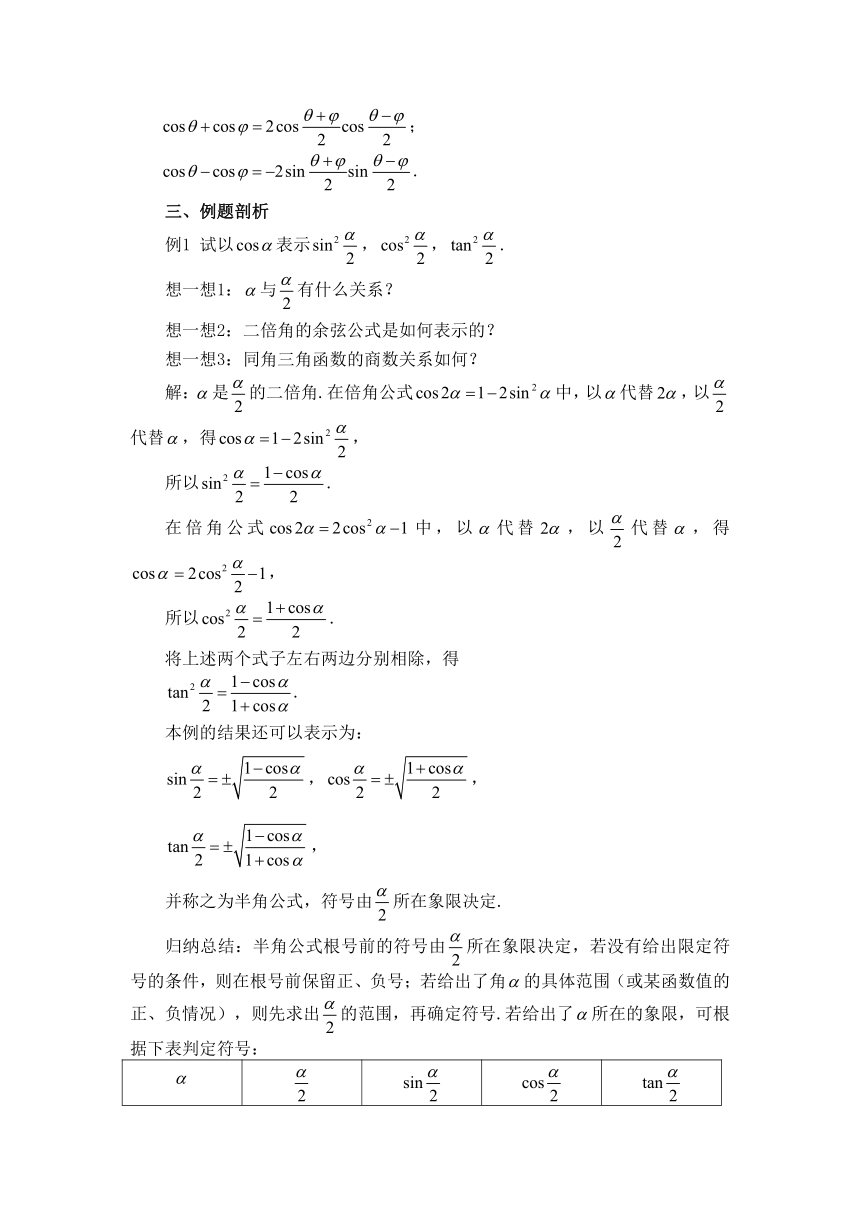

并称之为半角公式,符号由所在象限决定.

归纳总结:半角公式根号前的符号由所在象限决定,若没有给出限定符号的条件,则在根号前保留正、负号;若给出了角的具体范围(或某函数值的正、负情况),则先求出的范围,再确定符号.若给出了所在的象限,可根据下表判定符号:

第一象限 第一、三象限 +、- +、- +

第二象限 第一、三象限 +、- +、- +

第三象限 第二、四象限 +、- -、+ -

第四象限 第二、四象限 +、- -、+ -

练习:教材第226页练习第2题.

例2 求证:

(1);

(2).

想一想1:我们学过的两角和与差的公式中哪些包含呢?

想一想2:(1)式左边两个三角函数式体现乘积的形式,我们学过的和(差)角公式中有乘积的形式吗?

想一想3:(1)式与(2)式的左右两边在结构形式上有什么不同?

证明:(1)因为

,

,

将以上两式的左右两边分别相加,得

,

即.

(2)由(1)可得

.①

设,,

则,,

把,的值代入①,即得

.

归纳总结:例8的证明用到了换元的方法.如把看作,看作,从而把包含,的三角函数式转化为,的三角函数式.或者,把看作,看作,把等式看作,的方程,则原问题转化为解方程(组)求.它们都体现的化归思想.

练习:教材第226页练习第4,5题.

四、课堂小结

本节主要学习了怎样推导半角公式、积化和差公式与和差化积公式,以及如何利用已有的十一个公式进行简单的三角恒等变换.在解题过程中,应注意对三角函数式的结构形式进行分析,根据结构特点选择合适公式,进行变形.还要思考一题多解、一题多变,并体会其中的一些数学思想,如换元、方程思想,“1”的代换,逆用公式等.

五、巩固提升

教材第229页习题5.5第8,9题.

板书设计

第1课时 利用公式进行简单的恒等变换 一、导入新课 二、新知探究 1.探究二倍角公式的变形 2.探究和、差角公式的变形 三、例题剖析 例1 半角公式: 例2 积化和差与和差化积公式 积化和差公式 和差化积公式: 四、课堂小结 五、巩固提升

教学研讨

教学时,注意以下问题:

1.三角变换,应注意三角函数种类和式子结构形式等特点的变化,分析透彻.找到它们之间的联系,即学会“三看”——“看角、看函数、看结构”,达到统一变形.

2.不同的视角切入点,会产生不同的三角变换过程,这也是三角变换的灵活性所在.对于三角函数式,可以从哪些视角切入,教师可从这方面入手,多引导学生观察分析、归纳,使学生熟练掌握分析的思路.

教学设计

一、导入新课

三角函数的化简、求值、证明都离不开三角恒等变换.学习了两角和与差的正弦、余弦、正切公式,二倍角的正弦、余弦、正切公式以后,我们就有了进行三角变换的新工具,从而使三角变换的内容、思路和方法更加丰富和灵活.

三角变换不同于代数变换,后者往往着眼于式子结构形式的变换,变换内容比较单一.而对于三角变换,不仅要考虑三角函数式结构形式方面的差异,还要考虑三角函数式所包含的角,以及这些角的三角函数种类方面的差异.它是一种立体的综合性变换,从函数式结构、函数种类、角与角之间的联系等方面找一个切入点,并以此为依据选择可以联系它们的适当公式进行转化变形,这是三角恒等变换的一个重要特点.例如,在二倍角公式中是的二倍,是的二倍,那么能用的三角函数表示出来吗?反过来,你能用表示出,和吗?

二、新知探究

1.探究二倍角公式的变形.

思考1:我们知道倍角公式中,“倍角”是相对的,那么对二倍角的余弦公式,若用替换,用代替,结果怎样?

提示:.

思考2:根据上述结果,试用,表示,,.

提示:,,

同理,

.

思考3:利用和倍角公式又能得到与,怎样的关系?

提示:,

.

结论:

, , .

2.探究和、差角公式的变形.

思考4:和、差角的正弦、余弦公式有哪些?它们进行和与差的运算会出现什么结果?

提示:(1)两角和与差的正弦公式:

;

.

(2)两角和与差的余弦公式:

;

.

将前两个公式、后两个公式的左右两边分别相加、减可以得到:

①;

②;

③;

④.

思考5:如果令,,则,,把,的值分别代入①②③④,你能得到什么结论?

提示:;

;

;

.

三、例题剖析

例1 试以表示,,.

想一想1:与有什么关系?

想一想2:二倍角的余弦公式是如何表示的?

想一想3:同角三角函数的商数关系如何?

解:是的二倍角.在倍角公式中,以代替,以代替,得,

所以.

在倍角公式中,以代替,以代替,得,

所以.

将上述两个式子左右两边分别相除,得

.

本例的结果还可以表示为:

,,

,

并称之为半角公式,符号由所在象限决定.

归纳总结:半角公式根号前的符号由所在象限决定,若没有给出限定符号的条件,则在根号前保留正、负号;若给出了角的具体范围(或某函数值的正、负情况),则先求出的范围,再确定符号.若给出了所在的象限,可根据下表判定符号:

第一象限 第一、三象限 +、- +、- +

第二象限 第一、三象限 +、- +、- +

第三象限 第二、四象限 +、- -、+ -

第四象限 第二、四象限 +、- -、+ -

练习:教材第226页练习第2题.

例2 求证:

(1);

(2).

想一想1:我们学过的两角和与差的公式中哪些包含呢?

想一想2:(1)式左边两个三角函数式体现乘积的形式,我们学过的和(差)角公式中有乘积的形式吗?

想一想3:(1)式与(2)式的左右两边在结构形式上有什么不同?

证明:(1)因为

,

,

将以上两式的左右两边分别相加,得

,

即.

(2)由(1)可得

.①

设,,

则,,

把,的值代入①,即得

.

归纳总结:例8的证明用到了换元的方法.如把看作,看作,从而把包含,的三角函数式转化为,的三角函数式.或者,把看作,看作,把等式看作,的方程,则原问题转化为解方程(组)求.它们都体现的化归思想.

练习:教材第226页练习第4,5题.

四、课堂小结

本节主要学习了怎样推导半角公式、积化和差公式与和差化积公式,以及如何利用已有的十一个公式进行简单的三角恒等变换.在解题过程中,应注意对三角函数式的结构形式进行分析,根据结构特点选择合适公式,进行变形.还要思考一题多解、一题多变,并体会其中的一些数学思想,如换元、方程思想,“1”的代换,逆用公式等.

五、巩固提升

教材第229页习题5.5第8,9题.

板书设计

第1课时 利用公式进行简单的恒等变换 一、导入新课 二、新知探究 1.探究二倍角公式的变形 2.探究和、差角公式的变形 三、例题剖析 例1 半角公式: 例2 积化和差与和差化积公式 积化和差公式 和差化积公式: 四、课堂小结 五、巩固提升

教学研讨

教学时,注意以下问题:

1.三角变换,应注意三角函数种类和式子结构形式等特点的变化,分析透彻.找到它们之间的联系,即学会“三看”——“看角、看函数、看结构”,达到统一变形.

2.不同的视角切入点,会产生不同的三角变换过程,这也是三角变换的灵活性所在.对于三角函数式,可以从哪些视角切入,教师可从这方面入手,多引导学生观察分析、归纳,使学生熟练掌握分析的思路.

同课章节目录

- 第一章 集合与常用逻辑用语

- 1.1 集合的概念

- 1.2 集合间的基本关系

- 1.3 集合的基本运算

- 1.4 充分条件与必要条件

- 1.5 全称量词与存在量词

- 第二章 一元二次函数、方程和不等式

- 2.1 等式性质与不等式性质

- 2.2 基本不等式

- 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

- 第三章 函数概念与性质

- 3.1 函数的概念及其表示

- 3.2 函数的基本性质

- 3.3 幂函数

- 3.4 函数的应用(一)

- 第四章 指数函数与对数函数

- 4.1 指数

- 4.2 指数函数

- 4.3 对数

- 4.4 对数函数

- 4.5 函数的应用(二)

- 第五章 三角函数

- 5.1 任意角和弧度制

- 5.2 三角函数的概念

- 5.3 诱导公式

- 5.4 三角函数的图象与性质

- 5.5 三角恒等变换

- 5.6 函数 y=Asin( ωx + φ)

- 5.7 三角函数的应用