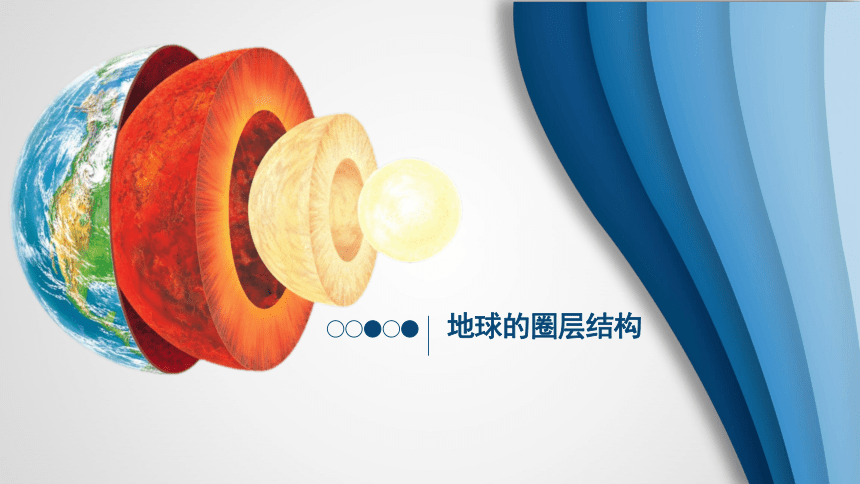

1.3地球的圈层结构课件(36张)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件(36张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 10:51:30 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

地球的圈层结构

1

地震和地震波

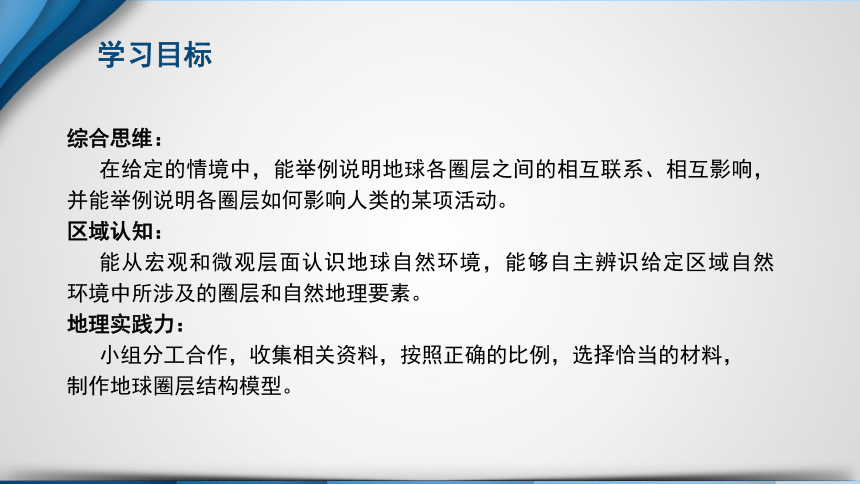

学习目标

综合思维:

在给定的情境中,能举例说明地球各圈层之间的相互联系、相互影响,并能举例说明各圈层如何影响人类的某项活动。

区域认知:

能从宏观和微观层面认识地球自然环境,能够自主辨识给定区域自然 环境中所涉及的圈层和自然地理要素。

地理实践力:

小组分工合作,收集相关资料,按照正确的比例,选择恰当的材料, 制作地球圈层结构模型。

说一说,你了解哪些关于地球内部的知识?

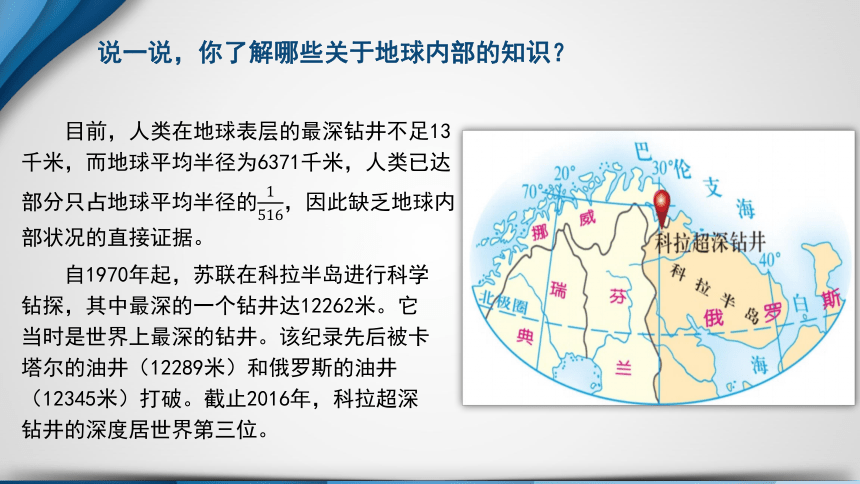

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类已达部分只占地球平均半径的,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12289米)和俄罗斯的油井(12345米)打破。截止2016年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

地震

震中距

震中

震源

震源深度

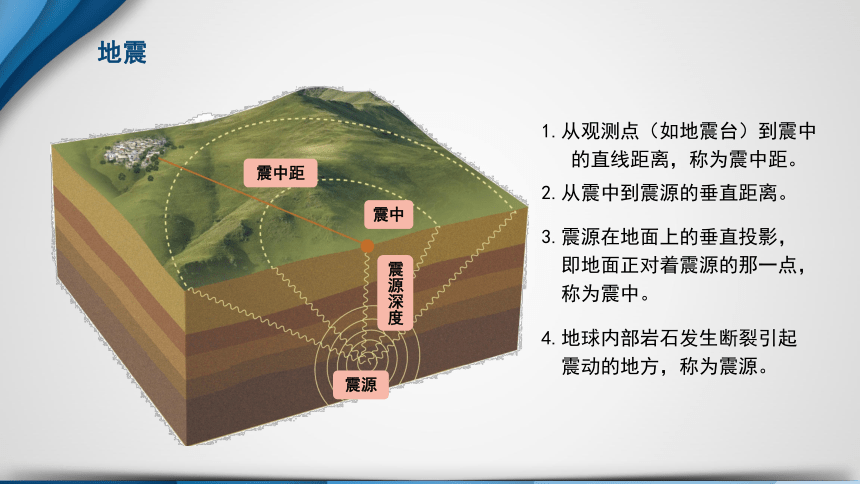

4.地球内部岩石发生断裂引起

震动的地方,称为震源。

3.震源在地面上的垂直投影,

即地面正对着震源的那一点,

称为震中。

1.从观测点(如地震台)到震中

的直线距离,称为震中距。

2.从震中到震源的垂直距离。

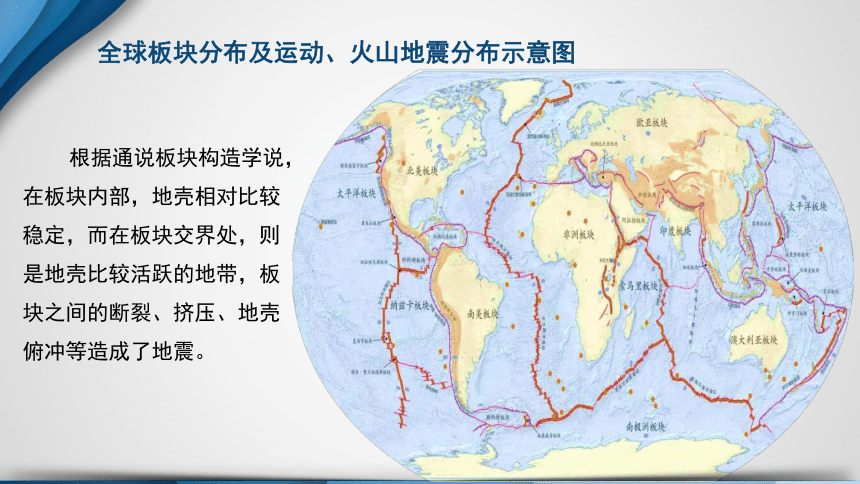

全球板块分布及运动、火山地震分布示意图

根据通说板块构造学说,在板块内部,地壳相对比较稳定,而在板块交界处,则是地壳比较活跃的地带,板块之间的断裂、挤压、地壳俯冲等造成了地震。

地震

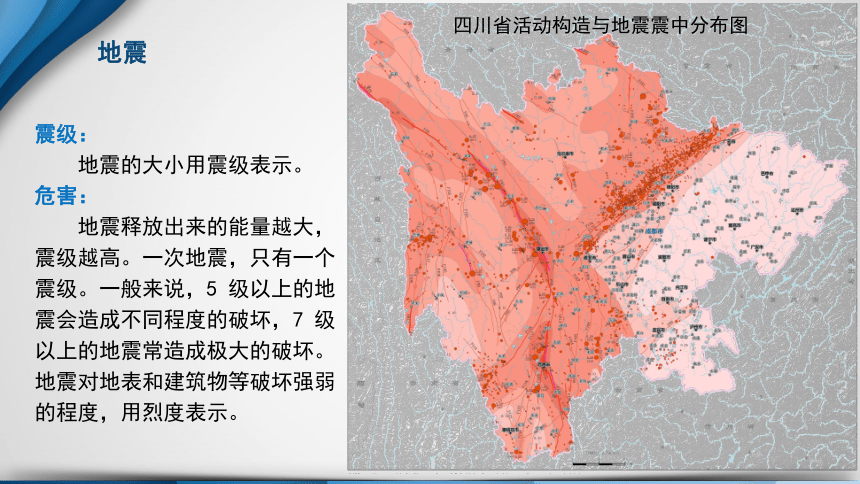

震级:

地震的大小用震级表示。

危害:

地震释放出来的能量越大,震级越高。一次地震,只有一个震级。一般来说,5 级以上的地震会造成不同程度的破坏,7 级以上的地震常造成极大的破坏。地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

四川省活动构造与地震震中分布图

地震波

含义:

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

意义:

地震波在不同介质中的传播速度不同;地震波经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象。科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构。

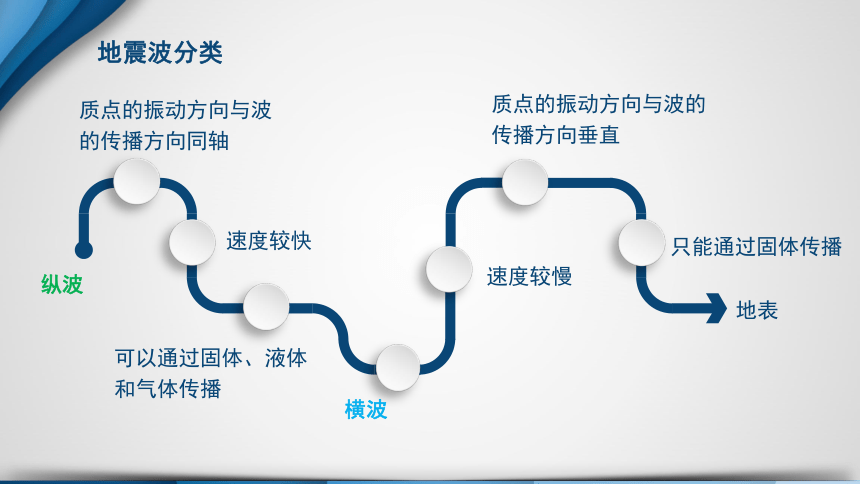

地震波分类

地表

质点的振动方向与波

的传播方向同轴

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

横波

质点的振动方向与波的传播方向垂直

只能通过固体传播

速度较慢

纵波

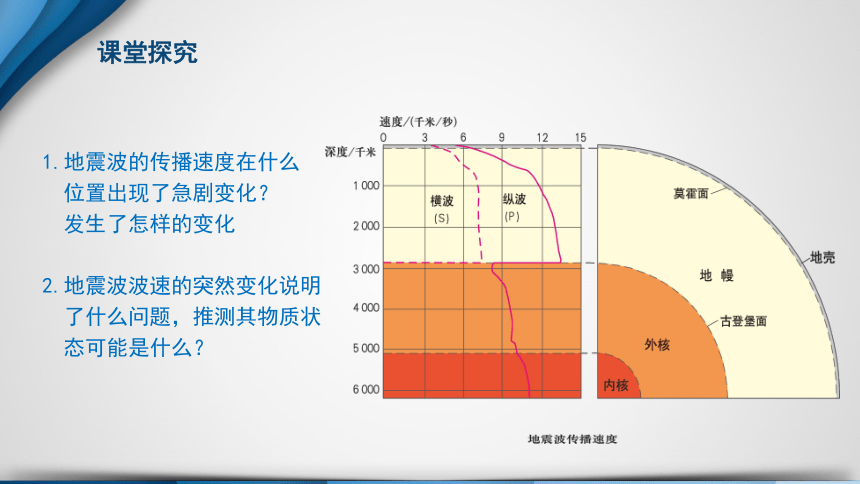

课堂探究

1.地震波的传播速度在什么

位置出现了急剧变化?

发生了怎样的变化

2.地震波波速的突然变化说明

了什么问题,推测其物质状

态可能是什么?

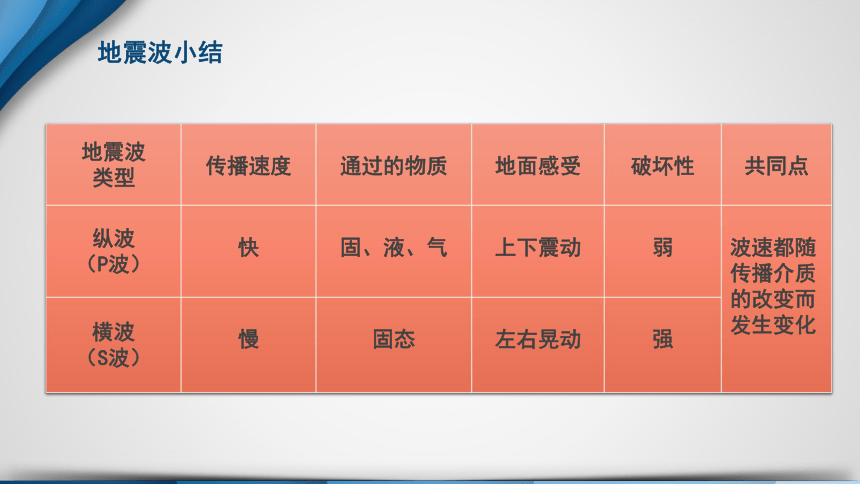

地震波小结

地震波 类型 传播速度 通过的物质 地面感受 破坏性

共同点

纵波 (P波) 快 固、液、气 上下震动 弱

波速都随传播介质的改变而发生变化

横波 (S波) 慢 固态 左右晃动 强

2

地球的内部圈层

课堂阅读-古登堡面的发现

1914年,美国学者古登堡发现地下2885千米处存在地震波速的间断面,首先是发现距震中11500—16000千米的范围内存在地震波的阴影区,解释为存在地核,其次是传播速度发生了明显的变化,纵波存在一次由13.6千米/秒突然降低为7.98千米/秒的截面,而横波则突然消失了。并且在该不连续面上地震波出现极明显的反射、折射现象。后证实这是地核与地幔的分界层。该不连续面称为古登堡面。

图解内部结构

0 km

80 km

400 km

900 km

2900 km

5150 km

6370 km

内核

深度

外核

下地幔

上地幔

软流层

地壳

外核:液态

内核:固态

地幔:固态

地壳:固态

地壳

地壳位于莫霍界面之外,是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳。它厚薄不一,大陆部分比较厚,大洋部分比较薄,平均厚度为17千米。

组成地壳的元素

地壳由90多种化学元素组成,它们多以化合物的形态存在。氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁8种元素的质量总数占地壳总质量的98.04%。其中,氧几乎占1/2,硅占1/4。硅酸盐类矿物在地壳中分布最广。元素在地壳中分布不均衡。除了氧之外,地壳上层硅和铝的比重较大,密度相对较小,称为硅铝层;其下的地壳铝的成分相对减少,镁和铁的比重则相对增加,密度比硅铝层大,称为硅镁层。硅镁层是连续的,其上的硅铝层在大洋底部非常罕见,即使有也非常薄。

地壳

大陆地壳较厚,平均厚度约 37 千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达 60~70 千米;

大洋地壳 较薄,平均厚度约 7 千米。地球大范围固体表面的海拔越高,地壳 越厚;海拔越低,地壳越薄。

地壳与岩石圈

岩石圈

上地幔

大陆地壳

大洋地壳

100

200

300

400

莫霍面

软流层

深度/km

地慢

地慢介于莫霍界面和古登堡界面之间,厚度为2800多千米。根据地震波波速的变化,把地慢分为上地慢和下地慢两层。在上地慢上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。

地核

地核以古登堡界面与地慢分界,厚度为3400多千米。根据地震波波速的变化,可以将地核分为外核和内核两层。地核的温度很高,压力和密度很大。

课堂探究

阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 ( ) ( )

地幔

地核

课堂探究

如图,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。

结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

课堂小结

1.莫霍界面以上部分

2.海洋地壳薄:

4~11千米

3.大陆地壳厚,最厚达

70千米

1.莫霍界面到2900千米

处的古登堡界面

2.占地球总体积85%,

3.分上地幔与下地幔

4.上地幔上部的软流层,

可能是岩浆主要发源地

1.由铁、镍等金属组成

2.厚度约3400多千米,3.分外核与内核

外核为熔融状态,

内核为固态

地壳

地幔

地核

3

地球的外部圈层

地球的外部圈层

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈、生物圈和岩石圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

生物圈

生物圈:生物圈是地球表层生物的总称。地 球生物的活动和影响范围虽涉及大气圈、水圈和 岩石圈,但多数生物集中分布在大气圈、水圈和 岩石圈很薄的接触带中。

水圈

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照他们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

大气圈

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。

随着高度的增加,大气的密度迅速减小。

课堂活动

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0 级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机App报警、专用接收终端预警等形式发出。地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相 关资料,与同学交流避震方法。

4

当堂检测

当堂检测

1.下列关于地球内部结构的叙述,正确的是( )

A.地球内部圈层的划分是通过打深井而获得的信息

B.地幔是指莫霍界面到古登堡界面之间的部分

C.地壳是指莫霍界面以上的部分,由液态物质组成

D.地核是指莫霍界面以下的部分,呈熔融状态

当堂检测

分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造。读下图,完成下题。

2.下列叙述正确的是( )

A.①地壳;②地幔;③地核

B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

3.图中的X处即为( )

A.莫霍界面 B.古登堡界面 C.岩石圈与软流层交界 D.内核与外核交界

当堂检测

读下图,完成下题。

4.该景观图体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

5.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.地壳

6.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.水圈的构成要素中,只有地表水处于不间断的循环之中

当堂检测

读“北美地壳厚度等值线图”(单位:千米),

回答下列问题。

(1)根据所学知识,世界大陆地壳的

平均厚度约为________千米。

大陆地壳厚度与大洋地壳厚度有何差异?

(2)图中A处的地壳厚度为____________,B处地壳的厚度为____________。

(3)北美大陆地壳厚度的分布规律是什么?

33

大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

45~50千米 30~35

(3)西部、东部山地比较厚,中部较薄,大陆向大洋的过渡地区较薄。

课堂总结

地球的圈层结构

大气圈含义与作用

生物圈含义与特点

地壳、地幔、地核

水圈含义和特点

外部圈层结构

内部圈层结构

地震与地震波

不连续面:莫霍面、古登堡面

THANK YOU

地球的圈层结构

1

地震和地震波

学习目标

综合思维:

在给定的情境中,能举例说明地球各圈层之间的相互联系、相互影响,并能举例说明各圈层如何影响人类的某项活动。

区域认知:

能从宏观和微观层面认识地球自然环境,能够自主辨识给定区域自然 环境中所涉及的圈层和自然地理要素。

地理实践力:

小组分工合作,收集相关资料,按照正确的比例,选择恰当的材料, 制作地球圈层结构模型。

说一说,你了解哪些关于地球内部的知识?

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类已达部分只占地球平均半径的,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12289米)和俄罗斯的油井(12345米)打破。截止2016年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

地震

震中距

震中

震源

震源深度

4.地球内部岩石发生断裂引起

震动的地方,称为震源。

3.震源在地面上的垂直投影,

即地面正对着震源的那一点,

称为震中。

1.从观测点(如地震台)到震中

的直线距离,称为震中距。

2.从震中到震源的垂直距离。

全球板块分布及运动、火山地震分布示意图

根据通说板块构造学说,在板块内部,地壳相对比较稳定,而在板块交界处,则是地壳比较活跃的地带,板块之间的断裂、挤压、地壳俯冲等造成了地震。

地震

震级:

地震的大小用震级表示。

危害:

地震释放出来的能量越大,震级越高。一次地震,只有一个震级。一般来说,5 级以上的地震会造成不同程度的破坏,7 级以上的地震常造成极大的破坏。地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

四川省活动构造与地震震中分布图

地震波

含义:

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

意义:

地震波在不同介质中的传播速度不同;地震波经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象。科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构。

地震波分类

地表

质点的振动方向与波

的传播方向同轴

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

横波

质点的振动方向与波的传播方向垂直

只能通过固体传播

速度较慢

纵波

课堂探究

1.地震波的传播速度在什么

位置出现了急剧变化?

发生了怎样的变化

2.地震波波速的突然变化说明

了什么问题,推测其物质状

态可能是什么?

地震波小结

地震波 类型 传播速度 通过的物质 地面感受 破坏性

共同点

纵波 (P波) 快 固、液、气 上下震动 弱

波速都随传播介质的改变而发生变化

横波 (S波) 慢 固态 左右晃动 强

2

地球的内部圈层

课堂阅读-古登堡面的发现

1914年,美国学者古登堡发现地下2885千米处存在地震波速的间断面,首先是发现距震中11500—16000千米的范围内存在地震波的阴影区,解释为存在地核,其次是传播速度发生了明显的变化,纵波存在一次由13.6千米/秒突然降低为7.98千米/秒的截面,而横波则突然消失了。并且在该不连续面上地震波出现极明显的反射、折射现象。后证实这是地核与地幔的分界层。该不连续面称为古登堡面。

图解内部结构

0 km

80 km

400 km

900 km

2900 km

5150 km

6370 km

内核

深度

外核

下地幔

上地幔

软流层

地壳

外核:液态

内核:固态

地幔:固态

地壳:固态

地壳

地壳位于莫霍界面之外,是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳。它厚薄不一,大陆部分比较厚,大洋部分比较薄,平均厚度为17千米。

组成地壳的元素

地壳由90多种化学元素组成,它们多以化合物的形态存在。氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁8种元素的质量总数占地壳总质量的98.04%。其中,氧几乎占1/2,硅占1/4。硅酸盐类矿物在地壳中分布最广。元素在地壳中分布不均衡。除了氧之外,地壳上层硅和铝的比重较大,密度相对较小,称为硅铝层;其下的地壳铝的成分相对减少,镁和铁的比重则相对增加,密度比硅铝层大,称为硅镁层。硅镁层是连续的,其上的硅铝层在大洋底部非常罕见,即使有也非常薄。

地壳

大陆地壳较厚,平均厚度约 37 千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达 60~70 千米;

大洋地壳 较薄,平均厚度约 7 千米。地球大范围固体表面的海拔越高,地壳 越厚;海拔越低,地壳越薄。

地壳与岩石圈

岩石圈

上地幔

大陆地壳

大洋地壳

100

200

300

400

莫霍面

软流层

深度/km

地慢

地慢介于莫霍界面和古登堡界面之间,厚度为2800多千米。根据地震波波速的变化,把地慢分为上地慢和下地慢两层。在上地慢上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。

地核

地核以古登堡界面与地慢分界,厚度为3400多千米。根据地震波波速的变化,可以将地核分为外核和内核两层。地核的温度很高,压力和密度很大。

课堂探究

阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 ( ) ( )

地幔

地核

课堂探究

如图,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。

结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

课堂小结

1.莫霍界面以上部分

2.海洋地壳薄:

4~11千米

3.大陆地壳厚,最厚达

70千米

1.莫霍界面到2900千米

处的古登堡界面

2.占地球总体积85%,

3.分上地幔与下地幔

4.上地幔上部的软流层,

可能是岩浆主要发源地

1.由铁、镍等金属组成

2.厚度约3400多千米,3.分外核与内核

外核为熔融状态,

内核为固态

地壳

地幔

地核

3

地球的外部圈层

地球的外部圈层

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈、生物圈和岩石圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

生物圈

生物圈:生物圈是地球表层生物的总称。地 球生物的活动和影响范围虽涉及大气圈、水圈和 岩石圈,但多数生物集中分布在大气圈、水圈和 岩石圈很薄的接触带中。

水圈

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照他们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

大气圈

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。

随着高度的增加,大气的密度迅速减小。

课堂活动

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0 级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机App报警、专用接收终端预警等形式发出。地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相 关资料,与同学交流避震方法。

4

当堂检测

当堂检测

1.下列关于地球内部结构的叙述,正确的是( )

A.地球内部圈层的划分是通过打深井而获得的信息

B.地幔是指莫霍界面到古登堡界面之间的部分

C.地壳是指莫霍界面以上的部分,由液态物质组成

D.地核是指莫霍界面以下的部分,呈熔融状态

当堂检测

分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造。读下图,完成下题。

2.下列叙述正确的是( )

A.①地壳;②地幔;③地核

B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

3.图中的X处即为( )

A.莫霍界面 B.古登堡界面 C.岩石圈与软流层交界 D.内核与外核交界

当堂检测

读下图,完成下题。

4.该景观图体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

5.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.地壳

6.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.水圈的构成要素中,只有地表水处于不间断的循环之中

当堂检测

读“北美地壳厚度等值线图”(单位:千米),

回答下列问题。

(1)根据所学知识,世界大陆地壳的

平均厚度约为________千米。

大陆地壳厚度与大洋地壳厚度有何差异?

(2)图中A处的地壳厚度为____________,B处地壳的厚度为____________。

(3)北美大陆地壳厚度的分布规律是什么?

33

大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

45~50千米 30~35

(3)西部、东部山地比较厚,中部较薄,大陆向大洋的过渡地区较薄。

课堂总结

地球的圈层结构

大气圈含义与作用

生物圈含义与特点

地壳、地幔、地核

水圈含义和特点

外部圈层结构

内部圈层结构

地震与地震波

不连续面:莫霍面、古登堡面

THANK YOU