教科版(2017秋)三年级下册科学《物体的运动》单元解读(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)三年级下册科学《物体的运动》单元解读(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-12 09:29:12 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

《物体的运动》单元解读

1

单元设计思路

2

分课时解读

3

单元教学建议

目录

单元设计思路

1

教材内容

1.运动和位置

2.各种各样的运动

3.直线运动和曲线运动

4.物体在斜面上的运动

5.比较相同距离内运动的快慢

6.比较相同时间内运动的快慢

7.我们的“过山车”

8.测试“过山车”

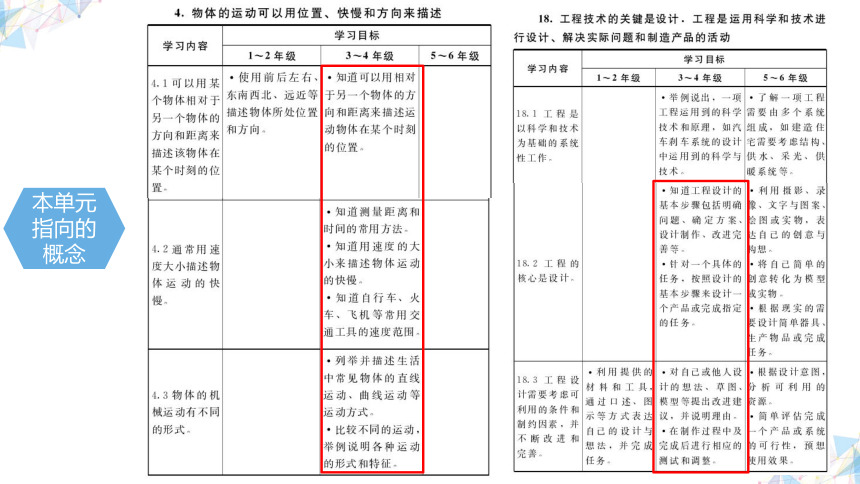

本单元指向的概念

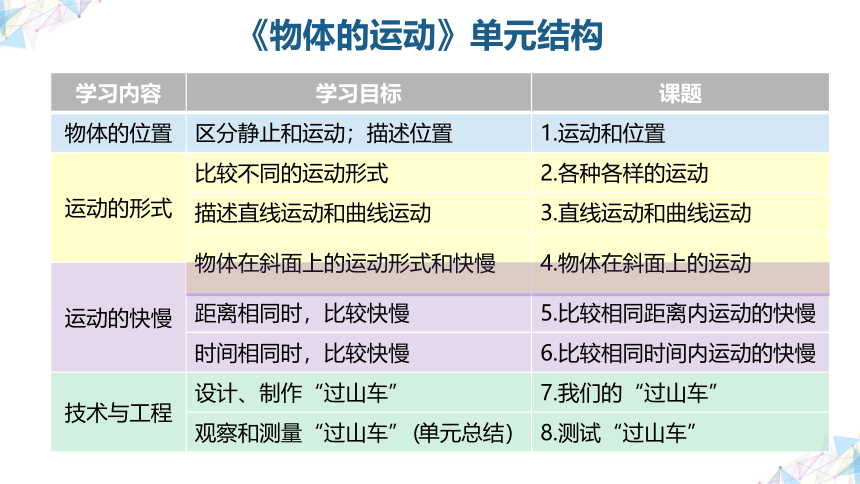

学习内容 学习目标 课题

物体的位置 区分静止和运动;描述位置 1.运动和位置

运动的形式 比较不同的运动形式 2.各种各样的运动

描述直线运动和曲线运动 3.直线运动和曲线运动

物体在斜面上的运动形式和快慢 4.物体在斜面上的运动

运动的快慢 距离相同时,比较快慢 5.比较相同距离内运动的快慢

时间相同时,比较快慢 6.比较相同时间内运动的快慢

技术与工程 设计、制作“过山车” 7.我们的“过山车”

观察和测量“过山车”(单元总结) 8.测试“过山车”

《物体的运动》单元结构

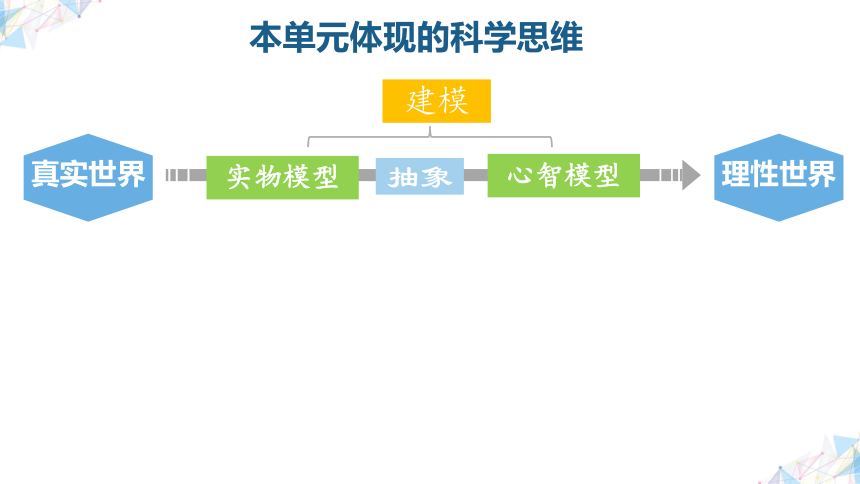

真实世界

实物模型

建模

本单元体现的科学思维

理性世界

心智模型

抽象

科学实践的八个类型:

·提出问题和明确需要解决的难题

·建立和使用模型

·设计和实施调查研究

·分析和解释数据

·利用数学和计算思维

·建构解释和设计解决方案

·基于证据进行论证

·获取、评估和交流信息

《美国K-12年级科学教育框架》(NRC2011)

《科学教育质量监测框架》(2015)

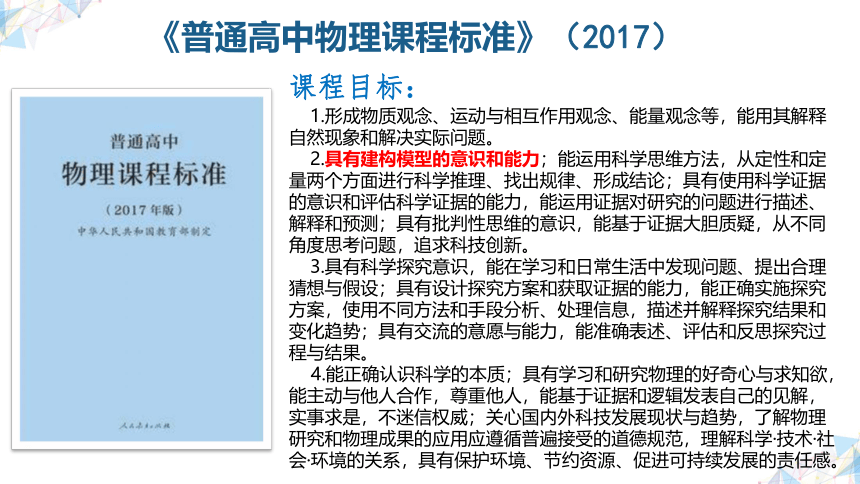

《普通高中物理课程标准》(2017)

课程目标:

1.形成物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等,能用其解释自然现象和解决实际问题。

2.具有建构模型的意识和能力;能运用科学思维方法,从定性和定量两个方面进行科学推理、找出规律、形成结论;具有使用科学证据的意识和评估科学证据的能力,能运用证据对研究的问题进行描述、解释和预测;具有批判性思维的意识,能基于证据大胆质疑,从不同角度思考问题,追求科技创新。

3.具有科学探究意识,能在学习和日常生活中发现问题、提出合理猜想与假设;具有设计探究方案和获取证据的能力,能正确实施探究方案,使用不同方法和手段分析、处理信息,描述并解释探究结果和变化趋势;具有交流的意愿与能力,能准确表述、评估和反思探究过程与结果。

4.能正确认识科学的本质;具有学习和研究物理的好奇心与求知欲,能主动与他人合作,尊重他人,能基于证据和逻辑发表自己的见解,实事求是,不迷信权威;关心国内外科技发展现状与趋势,了解物理研究和物理成果的应用应遵循普遍接受的道德规范,理解科学·技术·社会·环境的关系,具有保护环境、节约资源、促进可持续发展的责任感。

真实世界

实物模型

建模

本单元体现的科学思维

理性世界

心智模型

抽象

分课时解读

2

“判断物体是运动还是静止”的关键在于引导学生说出“判断的证据是什么?”,这指向了中学物理“参照系”的认识。

“用方向和距离来描述位置”在教学中要体现认知逻辑:先亲身体验,再地图代入。

用好“方向盘”

为什么在物体上贴上圆点?

目的是帮助学生将具体的物体抽象为一个“质点”。

在学生完成多种物体运动形式的记录后,引导学生对这些记录进行分类,最终梳理出几种运动形式(不必灌输科学名词)。

借助轨道模型,引导学生画出物体的运动路线,正是帮助学生从实体模型抽象为心智模型的认知过程。

为什么要借助斜面来研究物体的运动?

四上

《运动和力》单元

通过观察多种物体在斜面上是怎样运动的,发现不同的物体在斜面上的运动情况是不同的。

通过抬高斜面,学生发现这些物体的运动速度加快了,这为后面2节课研究“运动的快慢”做了铺垫。

不涉及数学意义上“速度”计算,学生能“利用数据进行运动快慢的比较”即可。

要强化学习小组的分工与合作,确保实验数据的精确。

本课的编写目的是:1.体现技术与工程领域的学习内容;2.为后一课(单元总结课)做好模型准备。

考虑到全国地域经济差异,提供了两种建造“过山车”的材料和方法。

“设计” “制作” “评价”,体现了技术与工程的学习流程,有利于学生设计思维和工程能力的提升。

注意,“设计要求”必须在“设计”之前让学生明确,即“评价指标前置”。

本课是一堂单元总结课,也是一堂基于实体模型的实践能力测评课。这是对科学学业评价的一次有益尝试。

单元教学建议

3

1.了解物体运动的相关背景知识。

《物体的运动》

教学建议

例如:机械运动按运动轨迹来分,可分成直线运动和曲线运动;按运动状态是否变化来分,可分成匀速运动和变速运动;按物体运动形态来分,可分成平动和转动。

2.理解“建模”对科学学习的意义。

例如:实体模型和心智模型的异同?原型和模型之间的差异和联系?怎样建模?怎样评价和使用模型?

3.引导学生在亲身实践中感悟。

本单元的学习依托于学生的亲身实践,即教师务必提供有结构的材料,组织全员参与的实践活动,让学生在实践中有所感悟。反对脱离材料、脱离实践的讲解。科学名词的记忆是次要的,首要的是让学生经历丰富多彩的实践活动。

谢谢!

《物体的运动》单元解读

1

单元设计思路

2

分课时解读

3

单元教学建议

目录

单元设计思路

1

教材内容

1.运动和位置

2.各种各样的运动

3.直线运动和曲线运动

4.物体在斜面上的运动

5.比较相同距离内运动的快慢

6.比较相同时间内运动的快慢

7.我们的“过山车”

8.测试“过山车”

本单元指向的概念

学习内容 学习目标 课题

物体的位置 区分静止和运动;描述位置 1.运动和位置

运动的形式 比较不同的运动形式 2.各种各样的运动

描述直线运动和曲线运动 3.直线运动和曲线运动

物体在斜面上的运动形式和快慢 4.物体在斜面上的运动

运动的快慢 距离相同时,比较快慢 5.比较相同距离内运动的快慢

时间相同时,比较快慢 6.比较相同时间内运动的快慢

技术与工程 设计、制作“过山车” 7.我们的“过山车”

观察和测量“过山车”(单元总结) 8.测试“过山车”

《物体的运动》单元结构

真实世界

实物模型

建模

本单元体现的科学思维

理性世界

心智模型

抽象

科学实践的八个类型:

·提出问题和明确需要解决的难题

·建立和使用模型

·设计和实施调查研究

·分析和解释数据

·利用数学和计算思维

·建构解释和设计解决方案

·基于证据进行论证

·获取、评估和交流信息

《美国K-12年级科学教育框架》(NRC2011)

《科学教育质量监测框架》(2015)

《普通高中物理课程标准》(2017)

课程目标:

1.形成物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等,能用其解释自然现象和解决实际问题。

2.具有建构模型的意识和能力;能运用科学思维方法,从定性和定量两个方面进行科学推理、找出规律、形成结论;具有使用科学证据的意识和评估科学证据的能力,能运用证据对研究的问题进行描述、解释和预测;具有批判性思维的意识,能基于证据大胆质疑,从不同角度思考问题,追求科技创新。

3.具有科学探究意识,能在学习和日常生活中发现问题、提出合理猜想与假设;具有设计探究方案和获取证据的能力,能正确实施探究方案,使用不同方法和手段分析、处理信息,描述并解释探究结果和变化趋势;具有交流的意愿与能力,能准确表述、评估和反思探究过程与结果。

4.能正确认识科学的本质;具有学习和研究物理的好奇心与求知欲,能主动与他人合作,尊重他人,能基于证据和逻辑发表自己的见解,实事求是,不迷信权威;关心国内外科技发展现状与趋势,了解物理研究和物理成果的应用应遵循普遍接受的道德规范,理解科学·技术·社会·环境的关系,具有保护环境、节约资源、促进可持续发展的责任感。

真实世界

实物模型

建模

本单元体现的科学思维

理性世界

心智模型

抽象

分课时解读

2

“判断物体是运动还是静止”的关键在于引导学生说出“判断的证据是什么?”,这指向了中学物理“参照系”的认识。

“用方向和距离来描述位置”在教学中要体现认知逻辑:先亲身体验,再地图代入。

用好“方向盘”

为什么在物体上贴上圆点?

目的是帮助学生将具体的物体抽象为一个“质点”。

在学生完成多种物体运动形式的记录后,引导学生对这些记录进行分类,最终梳理出几种运动形式(不必灌输科学名词)。

借助轨道模型,引导学生画出物体的运动路线,正是帮助学生从实体模型抽象为心智模型的认知过程。

为什么要借助斜面来研究物体的运动?

四上

《运动和力》单元

通过观察多种物体在斜面上是怎样运动的,发现不同的物体在斜面上的运动情况是不同的。

通过抬高斜面,学生发现这些物体的运动速度加快了,这为后面2节课研究“运动的快慢”做了铺垫。

不涉及数学意义上“速度”计算,学生能“利用数据进行运动快慢的比较”即可。

要强化学习小组的分工与合作,确保实验数据的精确。

本课的编写目的是:1.体现技术与工程领域的学习内容;2.为后一课(单元总结课)做好模型准备。

考虑到全国地域经济差异,提供了两种建造“过山车”的材料和方法。

“设计” “制作” “评价”,体现了技术与工程的学习流程,有利于学生设计思维和工程能力的提升。

注意,“设计要求”必须在“设计”之前让学生明确,即“评价指标前置”。

本课是一堂单元总结课,也是一堂基于实体模型的实践能力测评课。这是对科学学业评价的一次有益尝试。

单元教学建议

3

1.了解物体运动的相关背景知识。

《物体的运动》

教学建议

例如:机械运动按运动轨迹来分,可分成直线运动和曲线运动;按运动状态是否变化来分,可分成匀速运动和变速运动;按物体运动形态来分,可分成平动和转动。

2.理解“建模”对科学学习的意义。

例如:实体模型和心智模型的异同?原型和模型之间的差异和联系?怎样建模?怎样评价和使用模型?

3.引导学生在亲身实践中感悟。

本单元的学习依托于学生的亲身实践,即教师务必提供有结构的材料,组织全员参与的实践活动,让学生在实践中有所感悟。反对脱离材料、脱离实践的讲解。科学名词的记忆是次要的,首要的是让学生经历丰富多彩的实践活动。

谢谢!