统编版(2019) 必修中外历史纲要(上) 第五单元 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019) 必修中外历史纲要(上) 第五单元 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-11 21:36:09 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第17课

国家出路的探索与

列强侵略的加剧

课标解读

1、了解太平天国运动的主要事实,从“唯物史观”角度认识农民起义在民主革命时期的作用于局限性;

2、结合洋务运动的内容,从“历史解释”角度理解洋务运动对中国近代化的影响;

3、列举19世纪60年代以后至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略的事迹,从“家国情怀”角度认识中华民族英勇不屈的斗争精神和爱国热情。

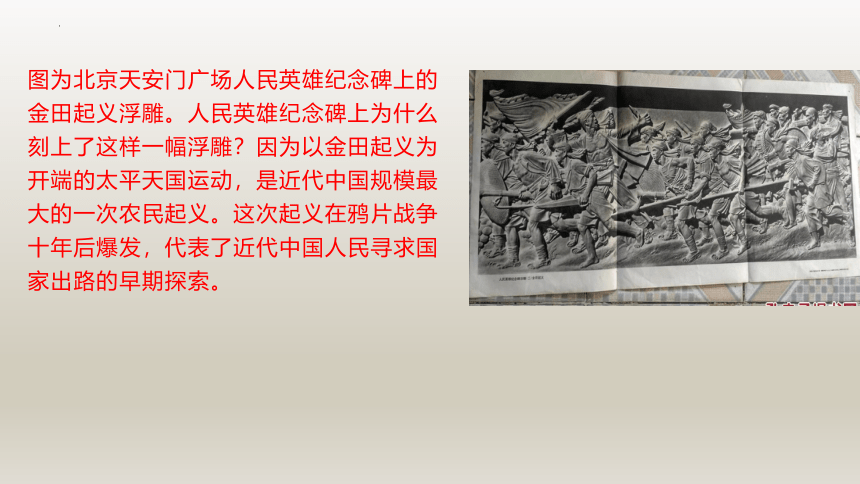

图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。人民英雄纪念碑上为什么刻上了这样一幅浮雕?因为以金田起义为开端的太平天国运动,是近代中国规模最大的一次农民起义。这次起义在鸦片战争十年后爆发,代表了近代中国人民寻求国家出路的早期探索。

一、太平天国运动

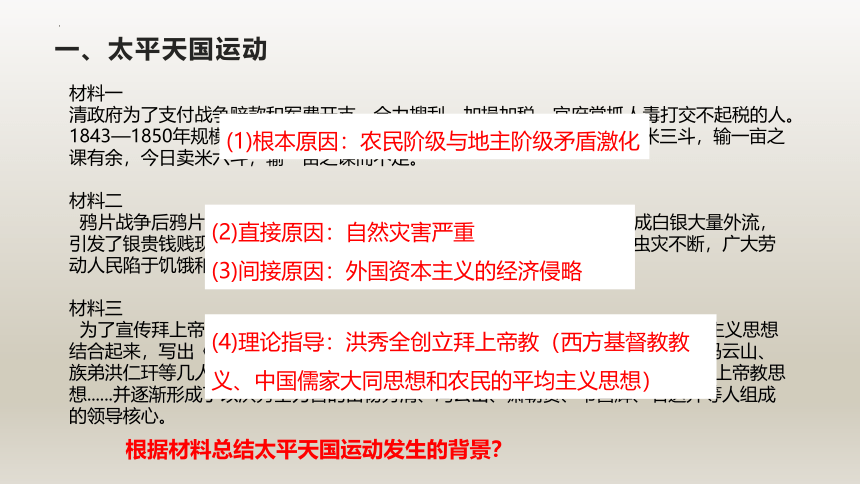

材料一

清政府为了支付战争赔款和军费开支,全力搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十几个省。“昔日卖米三斗,输一亩之课有余,今日卖米六斗,输一亩之课而不足。”

材料二

鸦片战争后鸦片大量进口,10年当中,每年从3万箱增至6、7万箱,造成白银大量外流,引发了银贵钱贱现象并日益严重......1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

材料三

为了宣传拜上帝教,洪秀全把西方基督教教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想结合起来,写出《原道救世歌》等文章......最初加入拜上帝教的只有洪秀全的同学冯云山、族弟洪仁玕等几人,在洪秀全从事宗教理论宣传的同时还创立了拜上帝会,传播拜上帝教思想......并逐渐形成了以洪秀全为首的由杨秀清、冯云山、萧朝贵、韦昌辉、石达开等人组成的领导核心。

根据材料总结太平天国运动发生的背景?

(4)理论指导:洪秀全创立拜上帝教(西方基督教教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想)

(1)根本原因:农民阶级与地主阶级矛盾激化

(2)直接原因:自然灾害严重

(3)间接原因:外国资本主义的经济侵略

一、太平天国运动

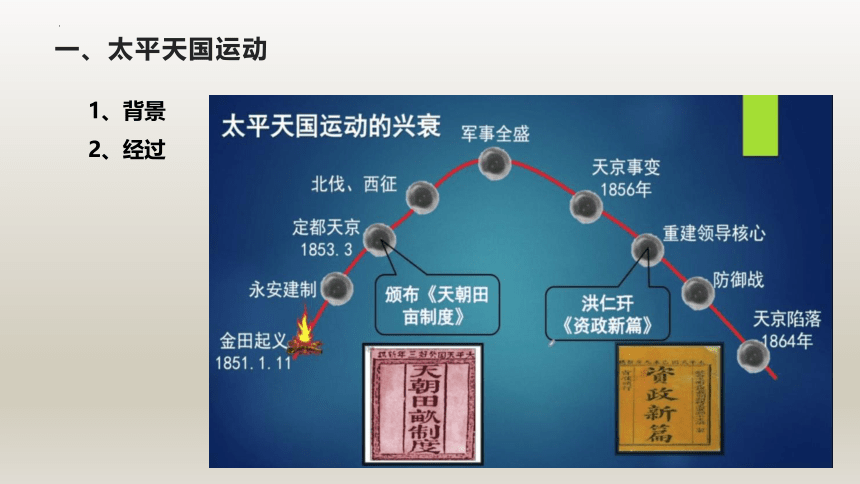

1、背景

2、经过

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

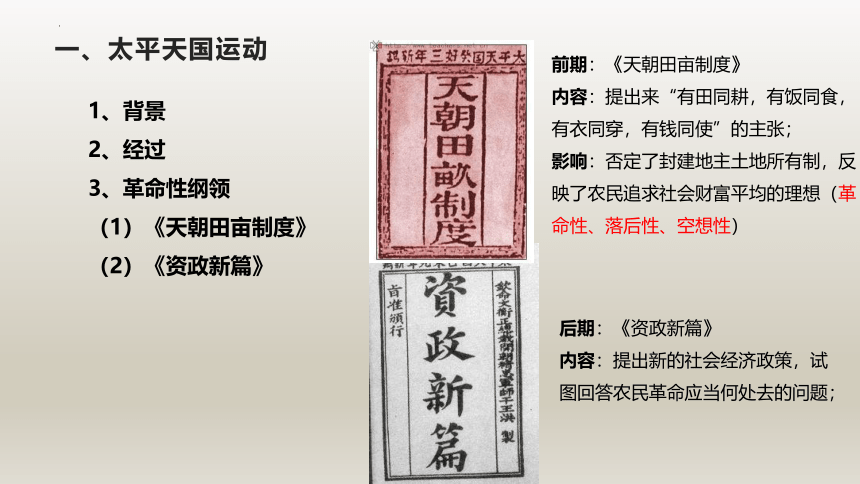

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

后期:《资政新篇》

内容:提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当何处去的问题;

前期:《天朝田亩制度》

内容:提出来“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张;

影响:否定了封建地主土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想(革命性、落后性、空想性)

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

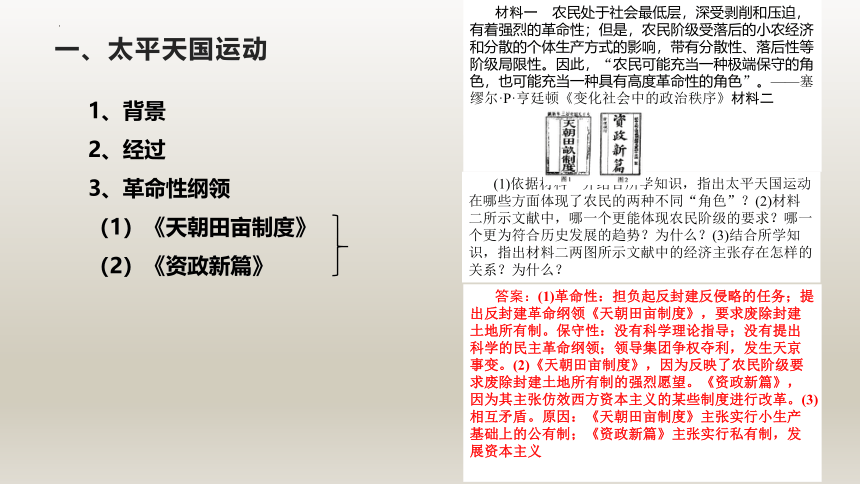

材料一 农民处于社会最低层,深受剥削和压迫,有着强烈的革命性;但是,农民阶级受落后的小农经济和分散的个体生产方式的影响,带有分散性、落后性等阶级局限性。因此,“农民可能充当一种极端保守的角色,也可能充当一种具有高度革命性的角色”。——塞缪尔·P·亨廷顿《变化社会中的政治秩序》材料二

(1)依据材料一并结合所学知识,指出太平天国运动在哪些方面体现了农民的两种不同“角色”?(2)材料二所示文献中,哪一个更能体现农民阶级的要求?哪一个更为符合历史发展的趋势?为什么?(3)结合所学知识,指出材料二两图所示文献中的经济主张存在怎样的关系?为什么?

答案:(1)革命性:担负起反封建反侵略的任务;提出反封建革命纲领《天朝田亩制度》,要求废除封建土地所有制。保守性:没有科学理论指导;没有提出科学的民主革命纲领;领导集团争权夺利,发生天京事变。(2)《天朝田亩制度》,因为反映了农民阶级要求废除封建土地所有制的强烈愿望。《资政新篇》,因为其主张仿效西方资本主义的某些制度进行改革。(3)相互矛盾。原因:《天朝田亩制度》主张实行小生产基础上的公有制;《资政新篇》主张实行私有制,发展资本主义

一、太平天国运动

材料二

楚国声里霸图空,血染胡天烂漫红。

煮豆燃萁谁管得,莫将成败论英雄。

——柳亚子《题太平天国战史》

材料三

“太平天国禁止了鸦片,却采用了宗教;不建立民国而建立天国……”

——李大钊

材料一

根据以上材料,分析太平天国运动失败的原因?

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

4、失败的原因

“洪秀全和太平天国如果统一了中国,那就要使中国倒退几个世纪!”

——冯友兰《中国哲学史新编》

农民阶级的历史局限性(根本原因)

缺乏科学思想理论的指导;

没有先进阶级的领导;

不可能冲破封建社会的制度和思想。

中外反动势力的联合绞杀

战略上的失误(孤军北伐)

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

4、失败的原因

5、影响

虽然失败了,但沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化;

随着湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重大影响。

“太平天国运动是中国近代史上规模巨大、波澜壮阔的一场伟大的反封建反侵略的农民革命战争。”

——《中国近代现代史》

二、洋务运动

材料1 中国文物制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》(1864)

材料2 中学为内学,西学为外学,中学治身心,西学应世事。

——张之洞《劝学篇》(1898)

根据材料总结洋务运动的背景和目的是什么?

1、背景

二、洋务运动

1、背景

2、内容

军事工业:师夷长技以自强

1867年 天津机器制造局 崇厚

1861年 安庆内军械所 曾国藩

1865年 江南制造总局 李鸿章

1866年 福州船政局 左宗棠

二、洋务运动

1、背景

2、内容

民用工业:师夷长技以求富

1872年 轮船招商局 李鸿章

1877年 开平煤矿 李鸿章

1888年 湖北织布局

1890年 汉阳铁厂

张之洞

二、洋务运动

1、背景

2、内容

建立近代海军

福建海军

北洋海军

南洋海军

二、洋务运动

1、背景

2、内容

创办京师同文馆,培养近代科学人才

二、洋务运动

1、背景

2、内容

3、评价

1、引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

2、在封建制度的基础上修修补补,以失败而告终,保障国家安全、抵抗外敌侵略的目的没有达到。

中体西用

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

(1)西北地区新疆叛乱

时间:19世纪60、70年代

背景:①1864年,新疆地区上层分子反对清政府;②英国支持阿古柏在新疆叛乱;③俄国出兵占领伊利地区

结果:①1875年左宗棠率兵平叛;②1878年收复新疆南北两路;③1884年清政府在新疆正式设省,使西北边疆度过危机。

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

(2)西南地区中法战争

危机:西南地区中法战争

时间:1883——1885

概况:①1884年法军偷袭马尾军港,炮毁福州造船厂;

②1884年刘铭传多次击败进攻台湾的法军;

③1885年镇南关大捷—冯子材

结果:1885年签订《越南条款》承认法国占领越南

日本一些右翼史学家说:“1894年那场中日冲突完全是由一些偶然性的因素引起的。”

材料二:19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争,列强各打着自己的算盘:

美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;

英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;

德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;

俄国采取不干涉政策。

列强默认支持

蓄谋已久

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)甲午战争

材料一 促成中日冲突,实为当前之急务,为实行此事,可采取任何手段.

——日本外相陆奥宗光

清政府

日 本

欧美列强

默许纵容

大陆政策

积极扩张

腐朽落后

消极避战

(根本原因)

甲午战争

﹙有利环境﹚

提供契机

朝 鲜(东学党起义)

﹙导火线﹚

(可乘之机)

(3)甲午战争

三、边疆危机与甲午中日战争

偶然与必然

①世界形势:自由资本主义向垄断资本主义过渡,欧美列强采取默许或支持日本侵略;

②日本:出台“大陆政策”,侵华野心蓄谋已久;

③日本:明治维新壮大了日本的国力

清政府:腐败懦弱;

⑤导火线:1894年朝鲜东学党起义

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)、甲午中日战争

(1)背景

(2)过程

丰岛海战

平壤战役

黄海战役

辽东战役

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)、甲午中日战争

背景

过程

结果

清军战败,签订《马关条约》

三、边疆危机与甲午中日战争

《马关条约》 内容 危害 影响

承认朝鲜独立,割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属岛屿、澎湖列岛给日本 ①便利日本以朝鲜为跳板侵略中国;②进一步破坏中国的领土和主权,刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深。 ①《马关条约》的签订,进一步把中国推向了半殖民地半封建社会的深渊;

②甲午战争的失败,证明了洋务运动的失败。

赔款2亿两白银 大大加重了中国人民的负担。 增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 使列强的侵略势力深入中国内地。 日本可以在中国通商口岸设厂制造 拓展了列强对华资本输出的途径,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。 (3)、甲午中日战争

背景:

过程:

结果:

影响:

1895年5-10月台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开了武装抗日斗争。

台北

台中

台南

清末诗人丘逢甲《春愁》

春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。

四万万人同一哭,去年今日割台湾。

问题:

(1)这首诗写于哪一年

(2)为什么“四万万人同一哭”?

(3)“春愁”是中国古代诗词中常见的词语,作者以此为题目抒发了怎样的情怀?

1896年

甲午战争失败,日本强占台湾

领土被割的悲愤和爱国之情

三、边疆危机与甲午中日战争

影响:救亡图存 民族觉醒

四、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽

内容:俄德法三国迫使日本归还辽东半岛给中国,同时向清政府索取3000万两白银的“赎辽费”。

结果:为了在3年内向日本交出2.3亿两白银,清政府分3次向俄法银行团、英德银行团以高额利息借款3亿两白银

四、瓜分中国的狂潮

2、划分势力范围

势力范围是指列强凭借其军事、政治、经济力量控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,作为他们自己的“势力范围”,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

课后巩固

1、有学者认为《资政新篇》的价值在于,它在近代条件下给农民革命提示了一条摆脱封建羁绊,甩开落后空想,继续前进的方向和道路。这反映了《资政新篇》( )

A.有着超前意义并符合历史发展潮流

B.体现了传统社会的平均主义心态

C.克服了农民阶级局限并具有可行性

D.获得了广大下层民众的理解支持

2.历史学家徐中约指出:“在太平天国之后,湘军和淮军的官佐因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。……外省大员在国是中的影响日益扩大,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是”。作者所阐述的核心意思是( )A.清政府权力的转移有利于社会进步B.太平天国运动具有狭隘的民族主义色彩C.太平天国运动推动了满洲贵族统治的瓦解D.太平天国运动促使清政府的权力由满人转移到汉人

A

A

课后巩固

4、关于势力范围,理解正确的是:某国在该地区

A.实行军事占领,并入版图

B.扶植傀儡政权,实行间接统治

C.在政治、经济、军事上享有特权

D.享有优惠关税和治外法权

3. 李侃编写的《中国近代史》中称:“《马关条约》签订后,帝国主义争夺中国的步伐大大加快,俄、英等国争先恐后地掠夺在华利权,强租海港,划分‘势力范围’。”这实际上反映了( )

A.日本是瓜分中国狂潮中的急先锋

B.《马关条约》加剧了中国的民族危机

C.列强在掠夺中国过程中相互勾结

D.中国已完全沦为半殖民地半封建社会

C

B

第17课

国家出路的探索与

列强侵略的加剧

课标解读

1、了解太平天国运动的主要事实,从“唯物史观”角度认识农民起义在民主革命时期的作用于局限性;

2、结合洋务运动的内容,从“历史解释”角度理解洋务运动对中国近代化的影响;

3、列举19世纪60年代以后至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略的事迹,从“家国情怀”角度认识中华民族英勇不屈的斗争精神和爱国热情。

图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。人民英雄纪念碑上为什么刻上了这样一幅浮雕?因为以金田起义为开端的太平天国运动,是近代中国规模最大的一次农民起义。这次起义在鸦片战争十年后爆发,代表了近代中国人民寻求国家出路的早期探索。

一、太平天国运动

材料一

清政府为了支付战争赔款和军费开支,全力搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十几个省。“昔日卖米三斗,输一亩之课有余,今日卖米六斗,输一亩之课而不足。”

材料二

鸦片战争后鸦片大量进口,10年当中,每年从3万箱增至6、7万箱,造成白银大量外流,引发了银贵钱贱现象并日益严重......1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

材料三

为了宣传拜上帝教,洪秀全把西方基督教教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想结合起来,写出《原道救世歌》等文章......最初加入拜上帝教的只有洪秀全的同学冯云山、族弟洪仁玕等几人,在洪秀全从事宗教理论宣传的同时还创立了拜上帝会,传播拜上帝教思想......并逐渐形成了以洪秀全为首的由杨秀清、冯云山、萧朝贵、韦昌辉、石达开等人组成的领导核心。

根据材料总结太平天国运动发生的背景?

(4)理论指导:洪秀全创立拜上帝教(西方基督教教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想)

(1)根本原因:农民阶级与地主阶级矛盾激化

(2)直接原因:自然灾害严重

(3)间接原因:外国资本主义的经济侵略

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

后期:《资政新篇》

内容:提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当何处去的问题;

前期:《天朝田亩制度》

内容:提出来“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张;

影响:否定了封建地主土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想(革命性、落后性、空想性)

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

材料一 农民处于社会最低层,深受剥削和压迫,有着强烈的革命性;但是,农民阶级受落后的小农经济和分散的个体生产方式的影响,带有分散性、落后性等阶级局限性。因此,“农民可能充当一种极端保守的角色,也可能充当一种具有高度革命性的角色”。——塞缪尔·P·亨廷顿《变化社会中的政治秩序》材料二

(1)依据材料一并结合所学知识,指出太平天国运动在哪些方面体现了农民的两种不同“角色”?(2)材料二所示文献中,哪一个更能体现农民阶级的要求?哪一个更为符合历史发展的趋势?为什么?(3)结合所学知识,指出材料二两图所示文献中的经济主张存在怎样的关系?为什么?

答案:(1)革命性:担负起反封建反侵略的任务;提出反封建革命纲领《天朝田亩制度》,要求废除封建土地所有制。保守性:没有科学理论指导;没有提出科学的民主革命纲领;领导集团争权夺利,发生天京事变。(2)《天朝田亩制度》,因为反映了农民阶级要求废除封建土地所有制的强烈愿望。《资政新篇》,因为其主张仿效西方资本主义的某些制度进行改革。(3)相互矛盾。原因:《天朝田亩制度》主张实行小生产基础上的公有制;《资政新篇》主张实行私有制,发展资本主义

一、太平天国运动

材料二

楚国声里霸图空,血染胡天烂漫红。

煮豆燃萁谁管得,莫将成败论英雄。

——柳亚子《题太平天国战史》

材料三

“太平天国禁止了鸦片,却采用了宗教;不建立民国而建立天国……”

——李大钊

材料一

根据以上材料,分析太平天国运动失败的原因?

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

4、失败的原因

“洪秀全和太平天国如果统一了中国,那就要使中国倒退几个世纪!”

——冯友兰《中国哲学史新编》

农民阶级的历史局限性(根本原因)

缺乏科学思想理论的指导;

没有先进阶级的领导;

不可能冲破封建社会的制度和思想。

中外反动势力的联合绞杀

战略上的失误(孤军北伐)

一、太平天国运动

1、背景

2、经过

3、革命性纲领

(1)《天朝田亩制度》

(2)《资政新篇》

4、失败的原因

5、影响

虽然失败了,但沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化;

随着湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重大影响。

“太平天国运动是中国近代史上规模巨大、波澜壮阔的一场伟大的反封建反侵略的农民革命战争。”

——《中国近代现代史》

二、洋务运动

材料1 中国文物制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》(1864)

材料2 中学为内学,西学为外学,中学治身心,西学应世事。

——张之洞《劝学篇》(1898)

根据材料总结洋务运动的背景和目的是什么?

1、背景

二、洋务运动

1、背景

2、内容

军事工业:师夷长技以自强

1867年 天津机器制造局 崇厚

1861年 安庆内军械所 曾国藩

1865年 江南制造总局 李鸿章

1866年 福州船政局 左宗棠

二、洋务运动

1、背景

2、内容

民用工业:师夷长技以求富

1872年 轮船招商局 李鸿章

1877年 开平煤矿 李鸿章

1888年 湖北织布局

1890年 汉阳铁厂

张之洞

二、洋务运动

1、背景

2、内容

建立近代海军

福建海军

北洋海军

南洋海军

二、洋务运动

1、背景

2、内容

创办京师同文馆,培养近代科学人才

二、洋务运动

1、背景

2、内容

3、评价

1、引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

2、在封建制度的基础上修修补补,以失败而告终,保障国家安全、抵抗外敌侵略的目的没有达到。

中体西用

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

(1)西北地区新疆叛乱

时间:19世纪60、70年代

背景:①1864年,新疆地区上层分子反对清政府;②英国支持阿古柏在新疆叛乱;③俄国出兵占领伊利地区

结果:①1875年左宗棠率兵平叛;②1878年收复新疆南北两路;③1884年清政府在新疆正式设省,使西北边疆度过危机。

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

(2)西南地区中法战争

危机:西南地区中法战争

时间:1883——1885

概况:①1884年法军偷袭马尾军港,炮毁福州造船厂;

②1884年刘铭传多次击败进攻台湾的法军;

③1885年镇南关大捷—冯子材

结果:1885年签订《越南条款》承认法国占领越南

日本一些右翼史学家说:“1894年那场中日冲突完全是由一些偶然性的因素引起的。”

材料二:19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争,列强各打着自己的算盘:

美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;

英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;

德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;

俄国采取不干涉政策。

列强默认支持

蓄谋已久

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)甲午战争

材料一 促成中日冲突,实为当前之急务,为实行此事,可采取任何手段.

——日本外相陆奥宗光

清政府

日 本

欧美列强

默许纵容

大陆政策

积极扩张

腐朽落后

消极避战

(根本原因)

甲午战争

﹙有利环境﹚

提供契机

朝 鲜(东学党起义)

﹙导火线﹚

(可乘之机)

(3)甲午战争

三、边疆危机与甲午中日战争

偶然与必然

①世界形势:自由资本主义向垄断资本主义过渡,欧美列强采取默许或支持日本侵略;

②日本:出台“大陆政策”,侵华野心蓄谋已久;

③日本:明治维新壮大了日本的国力

清政府:腐败懦弱;

⑤导火线:1894年朝鲜东学党起义

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)、甲午中日战争

(1)背景

(2)过程

丰岛海战

平壤战役

黄海战役

辽东战役

三、边疆危机与甲午中日战争

(3)、甲午中日战争

背景

过程

结果

清军战败,签订《马关条约》

三、边疆危机与甲午中日战争

《马关条约》 内容 危害 影响

承认朝鲜独立,割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属岛屿、澎湖列岛给日本 ①便利日本以朝鲜为跳板侵略中国;②进一步破坏中国的领土和主权,刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深。 ①《马关条约》的签订,进一步把中国推向了半殖民地半封建社会的深渊;

②甲午战争的失败,证明了洋务运动的失败。

赔款2亿两白银 大大加重了中国人民的负担。 增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 使列强的侵略势力深入中国内地。 日本可以在中国通商口岸设厂制造 拓展了列强对华资本输出的途径,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。 (3)、甲午中日战争

背景:

过程:

结果:

影响:

1895年5-10月台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开了武装抗日斗争。

台北

台中

台南

清末诗人丘逢甲《春愁》

春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。

四万万人同一哭,去年今日割台湾。

问题:

(1)这首诗写于哪一年

(2)为什么“四万万人同一哭”?

(3)“春愁”是中国古代诗词中常见的词语,作者以此为题目抒发了怎样的情怀?

1896年

甲午战争失败,日本强占台湾

领土被割的悲愤和爱国之情

三、边疆危机与甲午中日战争

影响:救亡图存 民族觉醒

四、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽

内容:俄德法三国迫使日本归还辽东半岛给中国,同时向清政府索取3000万两白银的“赎辽费”。

结果:为了在3年内向日本交出2.3亿两白银,清政府分3次向俄法银行团、英德银行团以高额利息借款3亿两白银

四、瓜分中国的狂潮

2、划分势力范围

势力范围是指列强凭借其军事、政治、经济力量控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,作为他们自己的“势力范围”,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

课后巩固

1、有学者认为《资政新篇》的价值在于,它在近代条件下给农民革命提示了一条摆脱封建羁绊,甩开落后空想,继续前进的方向和道路。这反映了《资政新篇》( )

A.有着超前意义并符合历史发展潮流

B.体现了传统社会的平均主义心态

C.克服了农民阶级局限并具有可行性

D.获得了广大下层民众的理解支持

2.历史学家徐中约指出:“在太平天国之后,湘军和淮军的官佐因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。……外省大员在国是中的影响日益扩大,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是”。作者所阐述的核心意思是( )A.清政府权力的转移有利于社会进步B.太平天国运动具有狭隘的民族主义色彩C.太平天国运动推动了满洲贵族统治的瓦解D.太平天国运动促使清政府的权力由满人转移到汉人

A

A

课后巩固

4、关于势力范围,理解正确的是:某国在该地区

A.实行军事占领,并入版图

B.扶植傀儡政权,实行间接统治

C.在政治、经济、军事上享有特权

D.享有优惠关税和治外法权

3. 李侃编写的《中国近代史》中称:“《马关条约》签订后,帝国主义争夺中国的步伐大大加快,俄、英等国争先恐后地掠夺在华利权,强租海港,划分‘势力范围’。”这实际上反映了( )

A.日本是瓜分中国狂潮中的急先锋

B.《马关条约》加剧了中国的民族危机

C.列强在掠夺中国过程中相互勾结

D.中国已完全沦为半殖民地半封建社会

C

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进