北师大版七年级生物上册 1.1 生命的世界 章末复习课件 (共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 北师大版七年级生物上册 1.1 生命的世界 章末复习课件 (共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-12 00:42:42 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

1.1 生命的世界章末复习

七年级上册

复习目标

1.描述生物多样性。

2.区别生物与非生物,说明生物的特征。

3.举例说明生物与环境之间的相互关系。

一是生物多样性,遗传多样性、生态系统多样性。

二是生物与环境的相互关系,生态因素的组成,生物对环境的影响。

本章内容要点

知识梳理

一、形形色色的生物

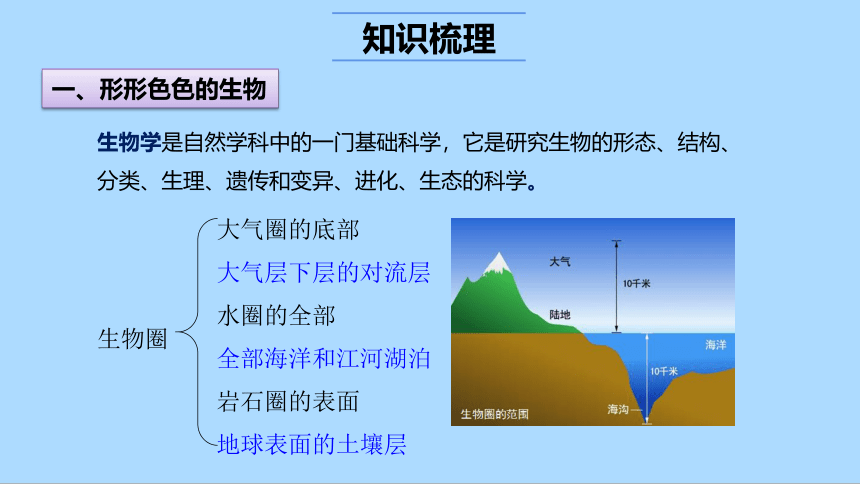

生物学是自然学科中的一门基础科学,它是研究生物的形态、结构、分类、生理、遗传和变异、进化、生态的科学。

大气圈的底部

大气层下层的对流层

水圈的全部

全部海洋和江河湖泊

岩石圈的表面

地球表面的土壤层

生物圈

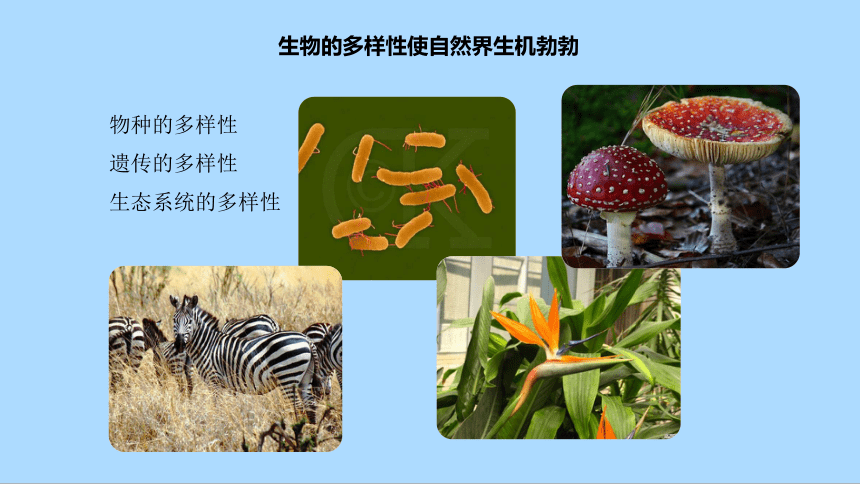

生物的多样性使自然界生机勃勃

物种的多样性

遗传的多样性

生态系统的多样性

生物有区别于非生物的特征

应激性

生长

繁殖

新陈代谢

生物还具有哪些其他的特征

(1)能进行呼吸;

(2)能排出身体内产生的废物;

(3)有遗传和变异;

(4)能生病、老化和死亡;

(5)能适应环境和影响环境;

(6)有严整有序的结构。

1. 请从下面列举的四组中,选出都是生物的一组( )

A. 太阳、细菌、水绵

B. 蘑菇、青蛙、矿石

C. 病毒、木耳、鲸

D. 河水、 河蚌、鹅卵石

2. 下列不属于生物基本特征的是( )

A. 能够繁殖 B. 能生长、发育

C. 能运动和发声 D. 能适应和影响环境

C

C

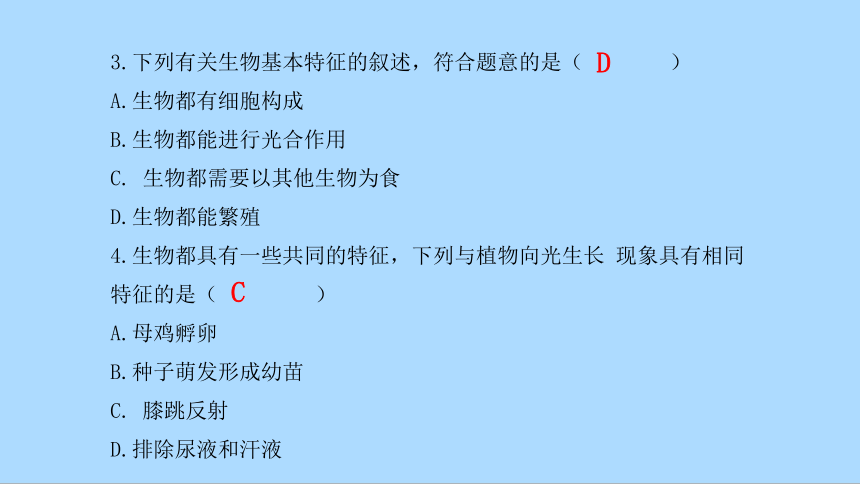

3.下列有关生物基本特征的叙述,符合题意的是( )

A.生物都有细胞构成

B.生物都能进行光合作用

C. 生物都需要以其他生物为食

D.生物都能繁殖

4.生物都具有一些共同的特征,下列与植物向光生长 现象具有相同特征的是( )

A.母鸡孵卵

B.种子萌发形成幼苗

C. 膝跳反射

D.排除尿液和汗液

D

C

二、生物与环境的相互影响

1.环境对生物的影响

生态因素

①概念

环境中影响生物形态、生理、分布的各种因素称为生态因素。

②非生物因素:阳光、水分、温度、空气、土壤、湿度等。

生物因素:生物间的相互影响

生物因素

同种生物:互助、相互斗争

不同生物:捕食、竞争、寄生等

雄鸡为争食物而斗争

狮子捕食斑马

海葵与寄居蟹

生物适应环境

保护色

动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色

拟态

外表形状与色泽斑与其他生物或非生物相似

警戒色

某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹

北极熊

枯叶蝶

2.生物能影响和改变环境

生物与环境之间的关系是相互的,环境能影响生物的生存,同样,生物也能影响和改变环境。

裸地

草地

灌木丛

1. 俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,溃于蚁穴”,这都体现了( )

A. 生物能影响环境 B. 生物能适应一定的环境

C. 环境能影响生物的生存 D. 生物与环境可以相互影响

2. 地衣生活在岩石上,可以从岩石中得到所需要的营养物质;地衣又能分泌地衣酸,对岩石有腐蚀作用。这一事实说明( ) A. 生物能够适应它所生活的环境

B. 生物能够影响它所生活的环境

C. 生物依赖环境,又能改变环境

D. 生物既能适应环境,又能影响环境

D

A

3. 下列有关生物与环境相互关系的叙述,正确的是( )

A. 生物离不开环境,但不影响环境

B. 生物与环境之间相互联系、相互影响

C. 生物与环境之间彼此孤立、互不影响

D. 环境不能制约生物的存在

4. 地衣能在岩石上生长,又能使岩石腐蚀,说明生物体( )

A. 都能适应环境

B. 与环境形成统一整体

C. 都能生长和繁殖

D. 既能适应环境,也能影响环境

B

D

1.误认为植物不需要呼吸

绝大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳。

动物和人通过多种方式排出体内废物,如排尿、出汗、呼出气体。

例:植物会落叶,这一现象属于生物特征中的( )

A. 生物能生长和繁殖

B. 生物对外界刺激做出反应

C. 生物能排泄废物

D. 生物需要呼吸

C

易误点:

2.误认为生物能影响环境,环境不能影响生物

生物与环境之间的关系是相互的,环境能影响生物的生存,同样,生物也能影响和改变环境。

例:福寿螺1981年引入中国,后来迅速散布于河湖与田野,广东等地已泛滥成灾,威胁到当地生物的生存。这说明( )

A.生物能适应环境

B.生物只能适应环境,不能影响环境

C.生物能影响环境

D.生物既能适应环境,又能影响环境

D

1. 北京的市树是国槐和侧柏,国槐在冬天纷纷落叶,而侧柏依然郁郁葱葱,这表明( )

A. 国槐不适应寒冷的环境

B. 侧柏不适应寒冷的环境

C. 它们都不适应寒冷的环境

D. 它们都适应寒冷的环境

2. 下列选项中,没有体现生物的特征的是( )

A. 二月春风似剪刀 B. 无心插柳柳成荫

C. 一母生九子,连母十个样 D. 葵花朵朵向太阳

D

A

3. 不同的花儿在不同季节绽放,其主要原因是( )

A. 氧气影响植物生长 B. 水分影响植物生长

C. 光照影响植物生长 D. 土壤影响植物生长

4. 大肠杆菌、桑树、家鸽和大熊猫共有的基本特征不包括的是( )

A. 都具有严整的结构

B. 都能进行新陈代谢

C. 都有生长和生殖现象

D. 都能对外界刺激产生反射

C

D

5. “应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开.春色满园关不住,一枝红杏出墙来”这首诗是我国宋朝著名诗人叶绍翁的《游园不值》.其中“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”这两句诗蕴含着很多的生物学知识,请从生物学角度回答下列问题.

(1)红杏属于生物,“红杏出墙来”是为了能够得到更多阳光的照射,阳光属于_______ (选填“生物”或“非生物”)因素.

(2)杏树在晚上会吸收氧气,放出二氧化碳,这说明杏树能_______ .

(3)杏树会开花结果,这说明生物具有的特征是_______ .

(4)杏树的种子种到土中,它会发芽长成一棵树,这说明生物具有的特征是 _______ ;一棵杏树上开的花出现了红白两种颜色,这说明生物具有的特征是 _______。

非生物

呼吸

能繁殖

能生长

变异

连线中考

1. (成都)生物个体的寿命是有限的,但是生物个体死亡并不会导致物种灭绝,是因为生物在生存期间进行了( )

A. 进化 B. 生殖

C. 遗传 D. 变异

2. (哈尔滨)以下属于细胞生命活动产生的代谢废物的是( )

A. 生长激素 B. 唾液

C. 胆汁 D. 二氧化碳

D

B

3.(湖州)敌百虫是一种杀虫剂,有资料显示:“少量残留在土壤中的敌百虫,能被土壤中的微生物分解。”某同学为验证此说法,设计了实验,步骤如下

①在农田里取适量的土壤,将其均分为甲、乙两组,将甲组土壤进行灭菌,乙组不灭菌;②配制适宜浓度的敌百虫溶液,等分两份,并分别与甲、乙两组土壤混合均匀,分别放在相同的无菌且适宜的环境下;③一段时间后,取样检测甲、乙两组土壤中敌百虫的浓度,并进行比较;

根据上述实验步骤,回答下列问题

(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了 _______ ______。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是__ _______ _______ _______ _______ _______ _____ 。

(3)若微生物能分解敌百虫,则可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度_______ 乙组土壤中敌百虫的浓度。

设置对照实验

为了防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验

大于

再见

1.1 生命的世界章末复习

七年级上册

复习目标

1.描述生物多样性。

2.区别生物与非生物,说明生物的特征。

3.举例说明生物与环境之间的相互关系。

一是生物多样性,遗传多样性、生态系统多样性。

二是生物与环境的相互关系,生态因素的组成,生物对环境的影响。

本章内容要点

知识梳理

一、形形色色的生物

生物学是自然学科中的一门基础科学,它是研究生物的形态、结构、分类、生理、遗传和变异、进化、生态的科学。

大气圈的底部

大气层下层的对流层

水圈的全部

全部海洋和江河湖泊

岩石圈的表面

地球表面的土壤层

生物圈

生物的多样性使自然界生机勃勃

物种的多样性

遗传的多样性

生态系统的多样性

生物有区别于非生物的特征

应激性

生长

繁殖

新陈代谢

生物还具有哪些其他的特征

(1)能进行呼吸;

(2)能排出身体内产生的废物;

(3)有遗传和变异;

(4)能生病、老化和死亡;

(5)能适应环境和影响环境;

(6)有严整有序的结构。

1. 请从下面列举的四组中,选出都是生物的一组( )

A. 太阳、细菌、水绵

B. 蘑菇、青蛙、矿石

C. 病毒、木耳、鲸

D. 河水、 河蚌、鹅卵石

2. 下列不属于生物基本特征的是( )

A. 能够繁殖 B. 能生长、发育

C. 能运动和发声 D. 能适应和影响环境

C

C

3.下列有关生物基本特征的叙述,符合题意的是( )

A.生物都有细胞构成

B.生物都能进行光合作用

C. 生物都需要以其他生物为食

D.生物都能繁殖

4.生物都具有一些共同的特征,下列与植物向光生长 现象具有相同特征的是( )

A.母鸡孵卵

B.种子萌发形成幼苗

C. 膝跳反射

D.排除尿液和汗液

D

C

二、生物与环境的相互影响

1.环境对生物的影响

生态因素

①概念

环境中影响生物形态、生理、分布的各种因素称为生态因素。

②非生物因素:阳光、水分、温度、空气、土壤、湿度等。

生物因素:生物间的相互影响

生物因素

同种生物:互助、相互斗争

不同生物:捕食、竞争、寄生等

雄鸡为争食物而斗争

狮子捕食斑马

海葵与寄居蟹

生物适应环境

保护色

动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色

拟态

外表形状与色泽斑与其他生物或非生物相似

警戒色

某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹

北极熊

枯叶蝶

2.生物能影响和改变环境

生物与环境之间的关系是相互的,环境能影响生物的生存,同样,生物也能影响和改变环境。

裸地

草地

灌木丛

1. 俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,溃于蚁穴”,这都体现了( )

A. 生物能影响环境 B. 生物能适应一定的环境

C. 环境能影响生物的生存 D. 生物与环境可以相互影响

2. 地衣生活在岩石上,可以从岩石中得到所需要的营养物质;地衣又能分泌地衣酸,对岩石有腐蚀作用。这一事实说明( ) A. 生物能够适应它所生活的环境

B. 生物能够影响它所生活的环境

C. 生物依赖环境,又能改变环境

D. 生物既能适应环境,又能影响环境

D

A

3. 下列有关生物与环境相互关系的叙述,正确的是( )

A. 生物离不开环境,但不影响环境

B. 生物与环境之间相互联系、相互影响

C. 生物与环境之间彼此孤立、互不影响

D. 环境不能制约生物的存在

4. 地衣能在岩石上生长,又能使岩石腐蚀,说明生物体( )

A. 都能适应环境

B. 与环境形成统一整体

C. 都能生长和繁殖

D. 既能适应环境,也能影响环境

B

D

1.误认为植物不需要呼吸

绝大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳。

动物和人通过多种方式排出体内废物,如排尿、出汗、呼出气体。

例:植物会落叶,这一现象属于生物特征中的( )

A. 生物能生长和繁殖

B. 生物对外界刺激做出反应

C. 生物能排泄废物

D. 生物需要呼吸

C

易误点:

2.误认为生物能影响环境,环境不能影响生物

生物与环境之间的关系是相互的,环境能影响生物的生存,同样,生物也能影响和改变环境。

例:福寿螺1981年引入中国,后来迅速散布于河湖与田野,广东等地已泛滥成灾,威胁到当地生物的生存。这说明( )

A.生物能适应环境

B.生物只能适应环境,不能影响环境

C.生物能影响环境

D.生物既能适应环境,又能影响环境

D

1. 北京的市树是国槐和侧柏,国槐在冬天纷纷落叶,而侧柏依然郁郁葱葱,这表明( )

A. 国槐不适应寒冷的环境

B. 侧柏不适应寒冷的环境

C. 它们都不适应寒冷的环境

D. 它们都适应寒冷的环境

2. 下列选项中,没有体现生物的特征的是( )

A. 二月春风似剪刀 B. 无心插柳柳成荫

C. 一母生九子,连母十个样 D. 葵花朵朵向太阳

D

A

3. 不同的花儿在不同季节绽放,其主要原因是( )

A. 氧气影响植物生长 B. 水分影响植物生长

C. 光照影响植物生长 D. 土壤影响植物生长

4. 大肠杆菌、桑树、家鸽和大熊猫共有的基本特征不包括的是( )

A. 都具有严整的结构

B. 都能进行新陈代谢

C. 都有生长和生殖现象

D. 都能对外界刺激产生反射

C

D

5. “应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开.春色满园关不住,一枝红杏出墙来”这首诗是我国宋朝著名诗人叶绍翁的《游园不值》.其中“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”这两句诗蕴含着很多的生物学知识,请从生物学角度回答下列问题.

(1)红杏属于生物,“红杏出墙来”是为了能够得到更多阳光的照射,阳光属于_______ (选填“生物”或“非生物”)因素.

(2)杏树在晚上会吸收氧气,放出二氧化碳,这说明杏树能_______ .

(3)杏树会开花结果,这说明生物具有的特征是_______ .

(4)杏树的种子种到土中,它会发芽长成一棵树,这说明生物具有的特征是 _______ ;一棵杏树上开的花出现了红白两种颜色,这说明生物具有的特征是 _______。

非生物

呼吸

能繁殖

能生长

变异

连线中考

1. (成都)生物个体的寿命是有限的,但是生物个体死亡并不会导致物种灭绝,是因为生物在生存期间进行了( )

A. 进化 B. 生殖

C. 遗传 D. 变异

2. (哈尔滨)以下属于细胞生命活动产生的代谢废物的是( )

A. 生长激素 B. 唾液

C. 胆汁 D. 二氧化碳

D

B

3.(湖州)敌百虫是一种杀虫剂,有资料显示:“少量残留在土壤中的敌百虫,能被土壤中的微生物分解。”某同学为验证此说法,设计了实验,步骤如下

①在农田里取适量的土壤,将其均分为甲、乙两组,将甲组土壤进行灭菌,乙组不灭菌;②配制适宜浓度的敌百虫溶液,等分两份,并分别与甲、乙两组土壤混合均匀,分别放在相同的无菌且适宜的环境下;③一段时间后,取样检测甲、乙两组土壤中敌百虫的浓度,并进行比较;

根据上述实验步骤,回答下列问题

(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了 _______ ______。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是__ _______ _______ _______ _______ _______ _____ 。

(3)若微生物能分解敌百虫,则可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度_______ 乙组土壤中敌百虫的浓度。

设置对照实验

为了防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验

大于

再见