选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设 练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设 练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 389.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-12 06:48:06 | ||

图片预览

文档简介

课时练10教师卷

第10课当代中国的法治与精神文明建设

一、单选题

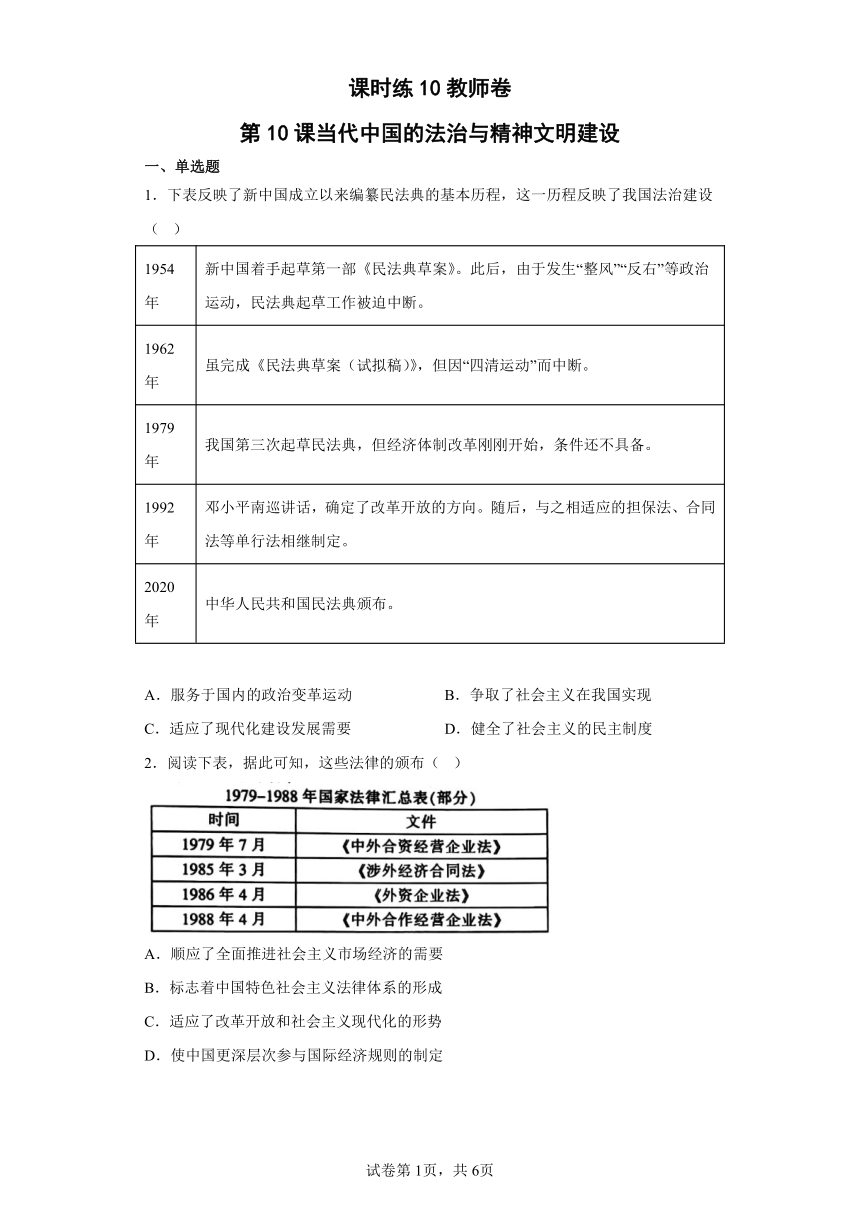

1.下表反映了新中国成立以来编纂民法典的基本历程,这一历程反映了我国法治建设( )

1954年 新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。

1962年 虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。

1979年 我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。

1992年 邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

2020年 中华人民共和国民法典颁布。

A.服务于国内的政治变革运动 B.争取了社会主义在我国实现

C.适应了现代化建设发展需要 D.健全了社会主义的民主制度

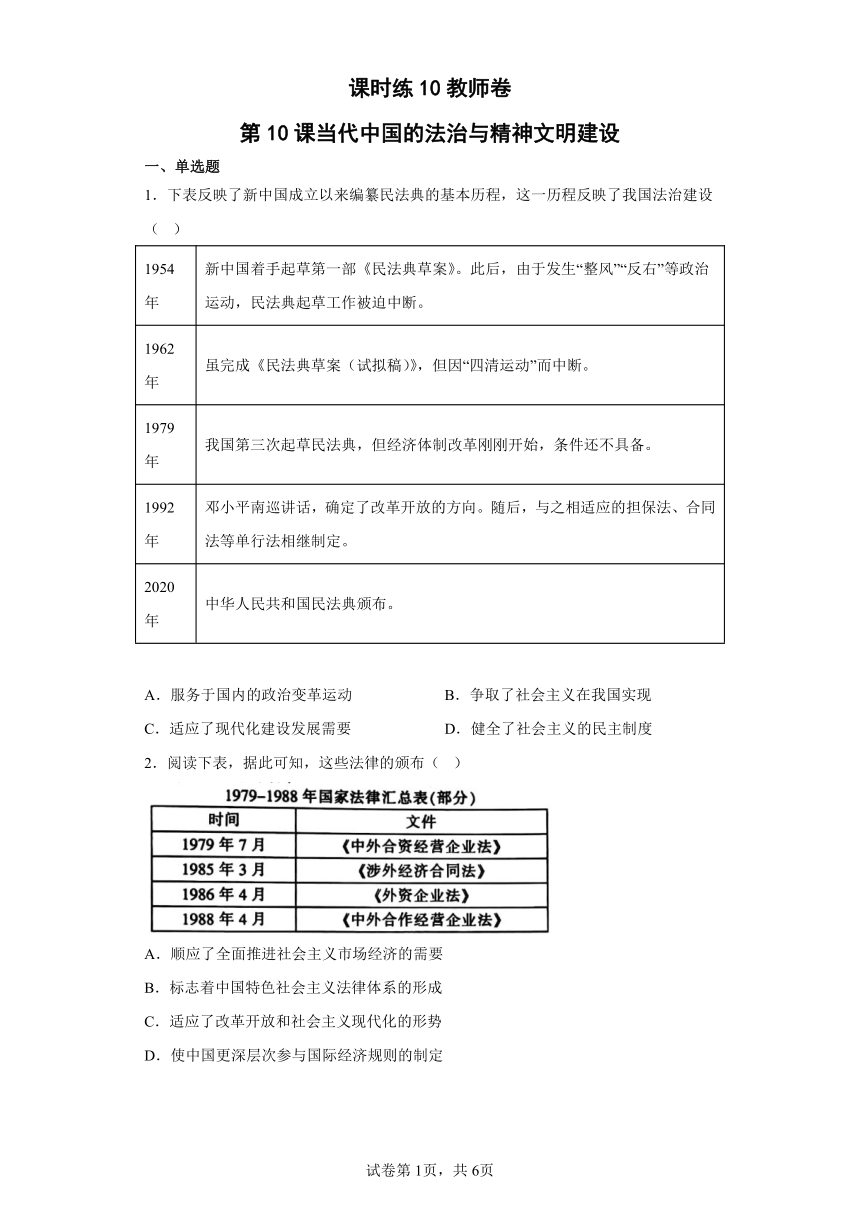

2.阅读下表,据此可知,这些法律的颁布( )

A.顺应了全面推进社会主义市场经济的需要

B.标志着中国特色社会主义法律体系的形成

C.适应了改革开放和社会主义现代化的形势

D.使中国更深层次参与国际经济规则的制定

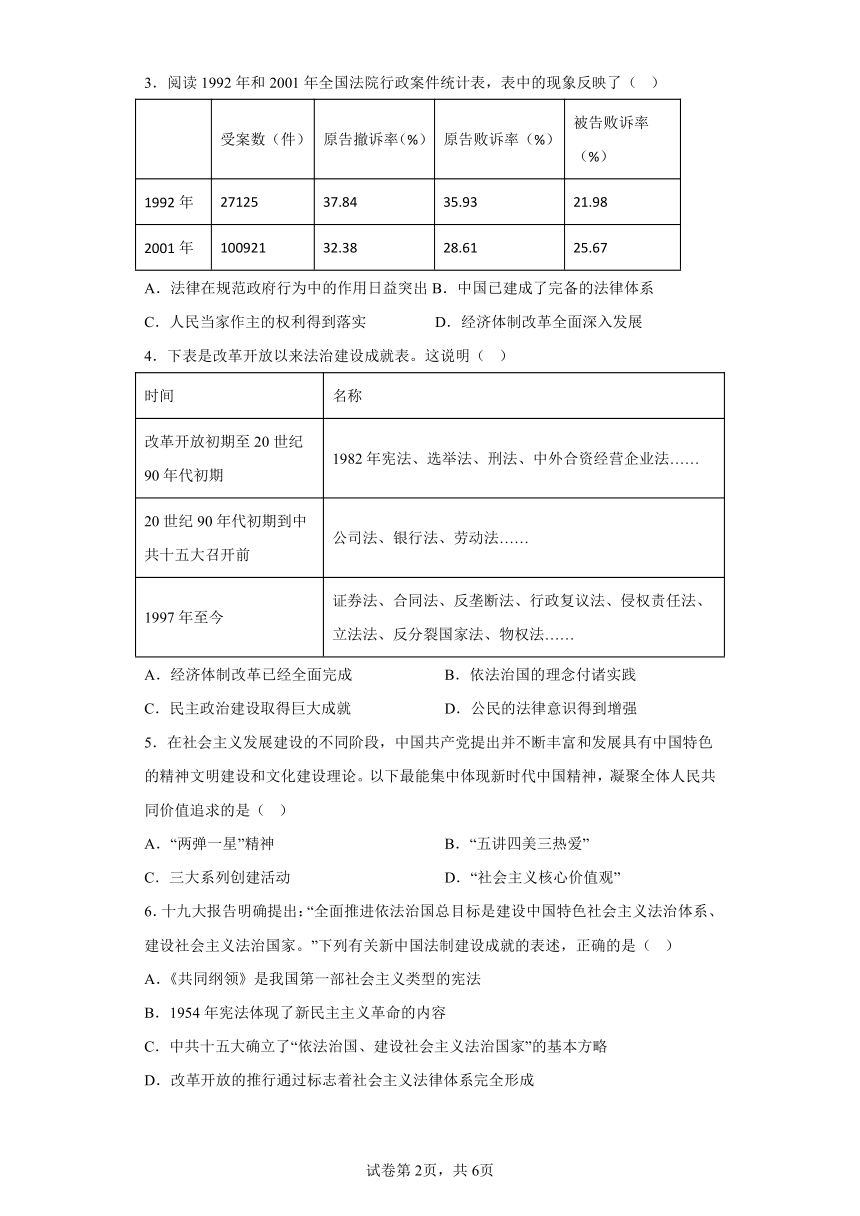

3.阅读1992年和2001年全国法院行政案件统计表,表中的现象反映了( )

受案数(件) 原告撤诉率(%) 原告败诉率(%) 被告败诉率(%)

1992年 27125 37.84 35.93 21.98

2001年 100921 32.38 28.61 25.67

A.法律在规范政府行为中的作用日益突出B.中国已建成了完备的法律体系

C.人民当家作主的权利得到落实 D.经济体制改革全面深入发展

4.下表是改革开放以来法治建设成就表。这说明( )

时间 名称

改革开放初期至20世纪90年代初期 1982年宪法、选举法、刑法、中外合资经营企业法……

20世纪90年代初期到中共十五大召开前 公司法、银行法、劳动法……

1997年至今 证券法、合同法、反垄断法、行政复议法、侵权责任法、立法法、反分裂国家法、物权法……

A.经济体制改革已经全面完成 B.依法治国的理念付诸实践

C.民主政治建设取得巨大成就 D.公民的法律意识得到增强

5.在社会主义发展建设的不同阶段,中国共产党提出并不断丰富和发展具有中国特色的精神文明建设和文化建设理论。以下最能集中体现新时代中国精神,凝聚全体人民共同价值追求的是( )

A.“两弹一星”精神 B.“五讲四美三热爱”

C.三大系列创建活动 D.“社会主义核心价值观”

6.十九大报告明确提出:“全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。”下列有关新中国法制建设成就的表述,正确的是( )

A.《共同纲领》是我国第一部社会主义类型的宪法

B.1954年宪法体现了新民主主义革命的内容

C.中共十五大确立了“依法治国、建设社会主义法治国家”的基本方略

D.改革开放的推行通过标志着社会主义法律体系完全形成

7.下表是1954年宪法和1982年宪法目录比较表,依据表中的变化可知,1982年宪法新在( )

1954年宪法目录 1982年宪法目录

序言 第一章总纲 第二章国家机构 第三章公民的基本权利和义务 第四章国旗、国徽、首都 序言 第一章总纲 第二章公民的基本权利和义务 第三章国家机构 第四章国旗、国徽、首都

A.确立依法治国为国家体制改革重点 B.提出了社会主义的宪法原则

C.凸显了国家尊重和保障人权的理念 D.昭示着国家权力来源于人民

8.他生前是著名地球物理学家,为建设祖国毅然放弃国外优越条件,回国带领科研团队刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,是践行社会主义核心价值观的模范代表。他是( )

A.钱学森 B.杨善洲 C.黄大年 D.杨振宁

9.1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。这反映( )

A.民法的颁布顺应了经济发展 B.民法维护了社会秩序稳定

C.社会主义法制体系正式形成 D.民法保障了人民的经济权益

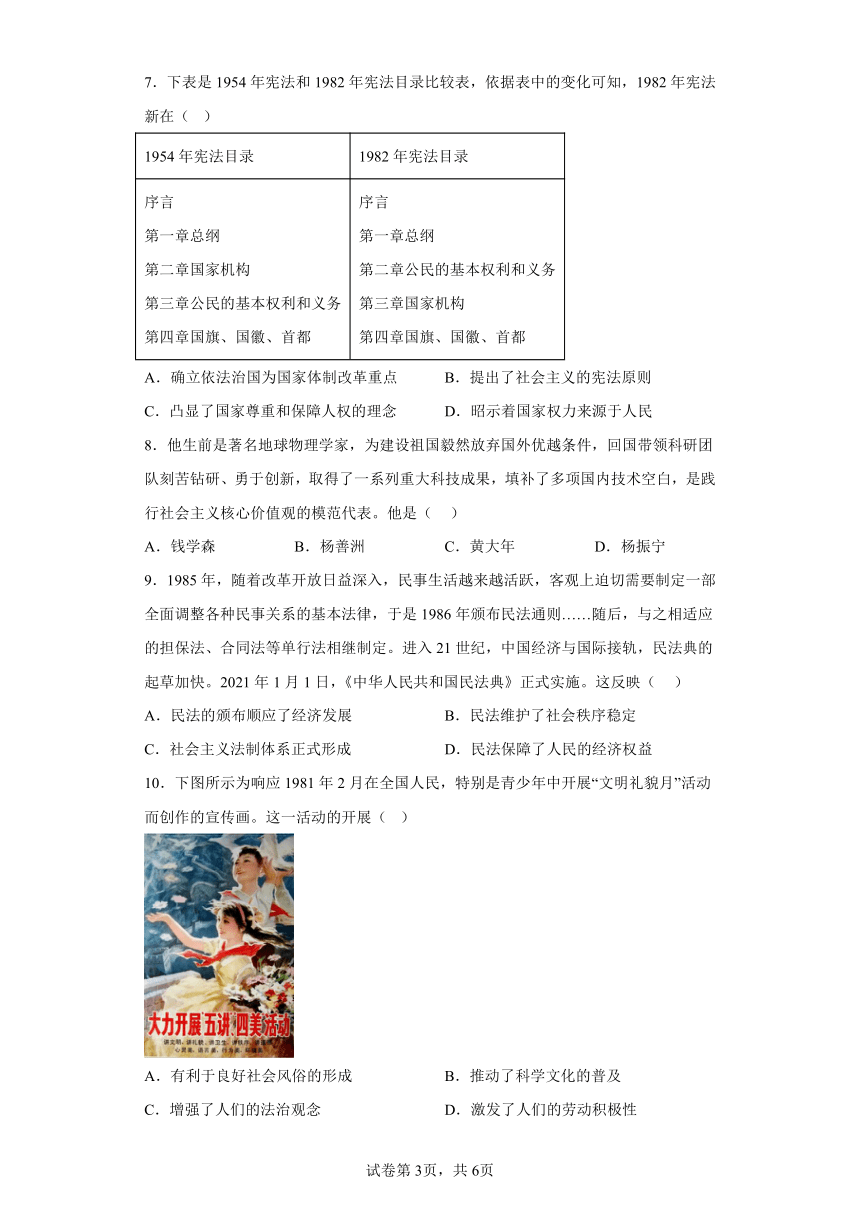

10.下图所示为响应1981年2月在全国人民,特别是青少年中开展“文明礼貌月”活动而创作的宣传画。这一活动的开展( )

A.有利于良好社会风俗的形成 B.推动了科学文化的普及

C.增强了人们的法治观念 D.激发了人们的劳动积极性

11.自新中国成立至2007年底,我国先后将1954年宪法、1982年宪法、行政诉讼法、物权法等15部法律草案全文公布,广泛征求意见。2008年后,法律草案公开征求意见成为常态。这说明,我国( )

A.依法治国理念全面落实 B.立法工作回应民生关切

C.法律体系实现与时俱进 D.法律制定重视人民意愿

12.下表为中国思想道德建设内容变化表。这反映出,中国( )

1949-1965年 共产主义思想道德

1966-1977年 政治原则代替道德规范

1978-1986年 社会主义精神文明创建

1986-2000年 社会主义思想道德建设

2001年至今 公民道德建设到核心价值观建设

A.重视社会主义精神文明建设 B.社会主义建设以德治为主

C.物质生活改善亟需道德建设 D.社会主义法制进程的缓慢

二、非选择题

13.【法律教化】阅读材料,完成下列要求。

民法典被誉为“社会生活的百科全书”,是市场经济的基本法,是保护公民权利的宣言书,也是解决民商事纠纷的基本依据。阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪20—30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——摘编自:谢冬慧《民国民法典编纂及其当下镜鉴》

材料二 民国时期民法法典化代表了我国近代民法法典化的最高成就,不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情,不仅立法内容趋于完善,立法技术也较前一时期有了很大改进,它揭开了我国民法法典化新的篇章……由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题,从这一点来说,它是失败的。

——摘编自:赵虎《民国时期民法法典化研究》

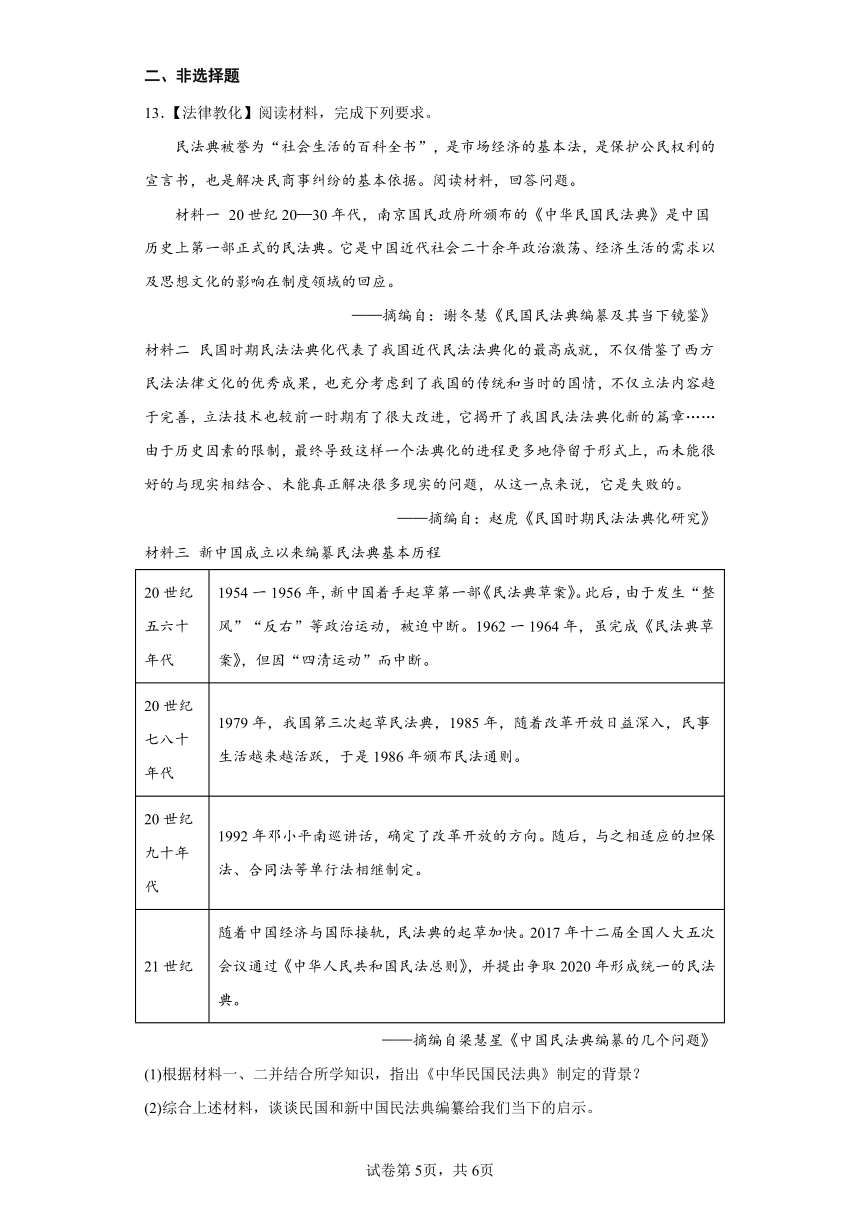

材料三 新中国成立以来编纂民法典基本历程

20世纪五六十年代 1954一1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。1962一1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。

20世纪七八十年代 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。

20世纪九十年代 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

21世纪 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景?

(2)综合上述材料,谈谈民国和新中国民法典编纂给我们当下的启示。

14.阅读材料,回答问题。

新中国成立以来编纂民法典基本历程

1954—1956 年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。

1962—1964 年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。

1979年,我国第三次起草民法典,1985 年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是 1986 年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017 年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳指出新中国民法典最终形成的条件?

(2)综合上述材料,谈谈明代到新中国法律的编纂给我们的启示。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】材料反映了中国成立以来编纂民法典的曲折历程。1954年、1962年均因现实条件中断,改革开放后起草,但是经济条件不具体。随着经济的发展,到了90年代建立社会主义市场经济体制目标的确立后,才正式颁布,反映了法治建设立足国情,实事求是,适应了社会主义现代化建设的需要,C项正确;社会主义法治建设受国内政治变动影响,并非服务于政治变革,排除A项;社会主义制度在我国的建立的标志是1956年三大改造的完成,且我国到现在仍处于社会主义初级阶段,排除B项;材料突出改革开放经济发展推动民法典建设,无法体现民主制度健全,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料及所学,可知十一届三中全会作出把党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策。1979-1988年国家以立法的形式来保障对外开放,因此这些法律的颁布适应改革开放和社会主义现代化的形势。C项正确;这一时期还没有提出建立社会主义市场经济的目标,排除A项;2010年底,中国特色社会主义法律体系的形成,排除B项;2001年中国加入世贸组织,使中国更深层次参与国际经济规则的制定,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“1992年和2001年全国法院行政案件统计表”可知行政案件是“民告官”,被告方为政府及其行政部门,从2001年和1992年,被告败诉率来看,政府败诉率增高,可见法律在规范政府的行政执法行为方面发挥的作用逐步增大,A项正确;材料无法体现“中国已建成了完备的法律体系”,排除B项; 材料主旨信息是法律规范政府的行为,“人民当家作主的权利得到落实”无从得出,排除C项;材料内容与经济体制改革无关,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】题干中为改革开放来法治建设的成就,逐渐形成以1982年宪法为核心的更加完善的法律体系,体现出依法治国理念付诸实践,B项正确;中国仍处于深化改革开放的时期,经济体制改革已经全面完成错误,排除A项;题干中为法治建设的内容,且主要是经济方面的立法,不能说明民主政治建设取得巨大成就,排除C项;题干内容为立法的情况,不能说明公民的法律意识得到增强,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识可知,社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核,体现社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征,反映社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求,是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达,D项正确;“两弹一星”精神是广大研制工作者在为原子弹、氢弹和人造地球卫星事业进行的奋斗中,培育和发扬的崇高革命精神。主要包括热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。与题意要求不符,排除A项;五讲指讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德,四美指心灵美、语言美、行为美、环境美,三热爱指热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党。五讲四美三热爱活动是中国共青团在中国共产党的指引下,在新的历史时期首创的群众性活动,与题意要求不符,排除B项;三大创建活动包括文明城市创建、文明村镇创建、文明行业创建,与题意要求不符,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。”,结合所学知识可知中共十五大确立了“依法治国、建设社会主义法治国家”的基本方略,C项正确;1954年《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,排除A项;1954年宪法体现了人民民主原则和社会主义原则,排除B项;2010年,具有中国特色的社会主义法律体系建成,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】1954年宪法中“国家机构”是排在“公民的基本权利和义务”前面的,1982年宪法中“公民的基本权利和义务”排在了“国家机构”前面,这说明1982年宪法新在凸显了国家尊重和保障人权的理念,C项正确;材料无法体现依法治国为国家体制改革重点,排除A项;材料无法体现社会主义的宪法原则,排除B项;国家权力始终来源于人民,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据所学知识可知黄大年生前是著名地球物理学家,为建设祖国毅然放弃国外优越条件,回国带领科研团队刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,是践行社会主义核心价值观的模范代表,C项正确;符合题干人物介绍的是黄大年,排除ABD项。故选C项。

9.A

【详解】根据题干可知,伴随着改革开放后民事生活的活跃,民法通则颁布,并相继制定了与民事生活活跃相适应的担保法、合同法等单行法,21世纪,经济与国际接轨推动了加快起草民法典,2021年正式实施《中华人民共和国民法典》,反映了经济发展推动了民法的颁布,A项正确;题干并没有体现民法维护了社会秩序稳定,排除B项;《中华人民共和国民法典》是一部法律,不能反映社会主义法制体系正式形成,排除C项;题干没有体现民法保障了人民的经济权益,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,20世纪80年代,在青少年中开展“文明礼貌月”活动,大力宣扬“五讲”(即讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德)“四美”(即语言美、心灵美、行为美、环境美),有利于良好社会风俗的形成,A项正确;精神文明建设不能直接推动了科学文化的普及,排除B项;“文明礼貌月”活动并不能增强人们的法治观念,排除C项;激发了人们的劳动积极性与“文明礼貌月”活动的内容不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】根据材料“自新中国成立至2007年底,我国先后将1954年宪法、1982年宪法、行政诉讼法、物权法等15部法律草案全文公布,广泛征求意见。2008年后,法律草案公开征求意见成为常态。”可见法律在制定时全文公布,征求意见,体现出法律制定遵循人民民主的原则,重视人民的意愿,D项正确;材料主旨是法律制定征求人民的意见,并非依法治国理念全面落实,排除A项;材料并未涉及立法的内容,无法体现立法工作回应民生关切,排除B项;材料主旨与法律体系实现与时俱进无关,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】通过阅读表格文字,结合所学知识可知,新中国成立以来,思想道德建设内容体现出鲜明的时代性、政治性,具有与时俱进的特点,反映出党和政府重视社会主义精神文明建设,A项正确;材料不足以说明我国社会主义建设以德治为主,排除B项;材料并未强调道德建设的迫切性,排除C项;社会主义法制进程的缓慢与材料内容不符,排除D项。故选A项。

13.(1)背景:近代民族资本主义的发展是民法法典化的根本原因;南京国民政府的成立,共和民主政体的确立,国家形式上的统一和政府能力的增强则为民法法典化提供了保障;西方法学思想的传播和世界各国民法法典化浪潮的冲击;固有民法的历史局限性是民法法典化的内在动因;清末民法法典化的影响;政法精英及优秀人士的推动。

(2)启示:民法典的编纂必须密切关注传统和国情;重视立法者的素质;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实;法制建设要与时俱进,不但发展完善等等,言之成理即可。

【详解】(1)背景:根据材料“它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应”并结合所学知识可知近代民族资本主义的发展是民法法典化的根本原因;南京国民政府的成立,共和民主政体的确立,国家形式上的统一和政府能力的增强则为民法法典化提供了保障;根据材料“不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情”并结合所学可知西方法学思想的传播和世界各国民法法典化浪潮的冲击;固有民法的历史局限性是民法法典化的内在动因;清末民法法典化的影响;政法精英及优秀人士的推动。

(2)启示:根据材料“由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题”可知民法典的编纂必须密切关注传统和国情;根据新中国成立以来编纂民法典的基本历程可知重视立法者的素质;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实;法制建设要与时俱进,不但发展完善等等,言之成理即可。

14.(1)因素:改革开放推动了社会主义经济的发展;社会主义民主法制建设不断完善;社会主义市场经济体制的建立;在全球化背景下借鉴国外法制理念。(任意三点)

(2)启示:法律的编纂必须密切关注传统和国情;法律的制定要关注人民的利益;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实,与时俱进。(言之有理,酌情给分。)

【详解】(1)因素:依据材料“1985 年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是 1986 年颁布民法通则”并结合所学可知,改革开放推动了社会主义经济的发展;依据“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定”并结合所学可知,社会主义市场经济体制的建立;依据“随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快”并结合所学可知,在全球化背景下借鉴国外法制理念;结合所学从社会主义民主法制建设不断完善角度进行补充。

(2)启示:属于开放性题,依据材料中新中国民法典形成的背景、过程和内容以及明代法律制度的内容和特点从法律的编纂必须密切关注传统和国情;法律的制定要关注人民的利益;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实,与时俱进等角度分析,言之有理即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第10课当代中国的法治与精神文明建设

一、单选题

1.下表反映了新中国成立以来编纂民法典的基本历程,这一历程反映了我国法治建设( )

1954年 新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。

1962年 虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。

1979年 我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。

1992年 邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

2020年 中华人民共和国民法典颁布。

A.服务于国内的政治变革运动 B.争取了社会主义在我国实现

C.适应了现代化建设发展需要 D.健全了社会主义的民主制度

2.阅读下表,据此可知,这些法律的颁布( )

A.顺应了全面推进社会主义市场经济的需要

B.标志着中国特色社会主义法律体系的形成

C.适应了改革开放和社会主义现代化的形势

D.使中国更深层次参与国际经济规则的制定

3.阅读1992年和2001年全国法院行政案件统计表,表中的现象反映了( )

受案数(件) 原告撤诉率(%) 原告败诉率(%) 被告败诉率(%)

1992年 27125 37.84 35.93 21.98

2001年 100921 32.38 28.61 25.67

A.法律在规范政府行为中的作用日益突出B.中国已建成了完备的法律体系

C.人民当家作主的权利得到落实 D.经济体制改革全面深入发展

4.下表是改革开放以来法治建设成就表。这说明( )

时间 名称

改革开放初期至20世纪90年代初期 1982年宪法、选举法、刑法、中外合资经营企业法……

20世纪90年代初期到中共十五大召开前 公司法、银行法、劳动法……

1997年至今 证券法、合同法、反垄断法、行政复议法、侵权责任法、立法法、反分裂国家法、物权法……

A.经济体制改革已经全面完成 B.依法治国的理念付诸实践

C.民主政治建设取得巨大成就 D.公民的法律意识得到增强

5.在社会主义发展建设的不同阶段,中国共产党提出并不断丰富和发展具有中国特色的精神文明建设和文化建设理论。以下最能集中体现新时代中国精神,凝聚全体人民共同价值追求的是( )

A.“两弹一星”精神 B.“五讲四美三热爱”

C.三大系列创建活动 D.“社会主义核心价值观”

6.十九大报告明确提出:“全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。”下列有关新中国法制建设成就的表述,正确的是( )

A.《共同纲领》是我国第一部社会主义类型的宪法

B.1954年宪法体现了新民主主义革命的内容

C.中共十五大确立了“依法治国、建设社会主义法治国家”的基本方略

D.改革开放的推行通过标志着社会主义法律体系完全形成

7.下表是1954年宪法和1982年宪法目录比较表,依据表中的变化可知,1982年宪法新在( )

1954年宪法目录 1982年宪法目录

序言 第一章总纲 第二章国家机构 第三章公民的基本权利和义务 第四章国旗、国徽、首都 序言 第一章总纲 第二章公民的基本权利和义务 第三章国家机构 第四章国旗、国徽、首都

A.确立依法治国为国家体制改革重点 B.提出了社会主义的宪法原则

C.凸显了国家尊重和保障人权的理念 D.昭示着国家权力来源于人民

8.他生前是著名地球物理学家,为建设祖国毅然放弃国外优越条件,回国带领科研团队刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,是践行社会主义核心价值观的模范代表。他是( )

A.钱学森 B.杨善洲 C.黄大年 D.杨振宁

9.1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。这反映( )

A.民法的颁布顺应了经济发展 B.民法维护了社会秩序稳定

C.社会主义法制体系正式形成 D.民法保障了人民的经济权益

10.下图所示为响应1981年2月在全国人民,特别是青少年中开展“文明礼貌月”活动而创作的宣传画。这一活动的开展( )

A.有利于良好社会风俗的形成 B.推动了科学文化的普及

C.增强了人们的法治观念 D.激发了人们的劳动积极性

11.自新中国成立至2007年底,我国先后将1954年宪法、1982年宪法、行政诉讼法、物权法等15部法律草案全文公布,广泛征求意见。2008年后,法律草案公开征求意见成为常态。这说明,我国( )

A.依法治国理念全面落实 B.立法工作回应民生关切

C.法律体系实现与时俱进 D.法律制定重视人民意愿

12.下表为中国思想道德建设内容变化表。这反映出,中国( )

1949-1965年 共产主义思想道德

1966-1977年 政治原则代替道德规范

1978-1986年 社会主义精神文明创建

1986-2000年 社会主义思想道德建设

2001年至今 公民道德建设到核心价值观建设

A.重视社会主义精神文明建设 B.社会主义建设以德治为主

C.物质生活改善亟需道德建设 D.社会主义法制进程的缓慢

二、非选择题

13.【法律教化】阅读材料,完成下列要求。

民法典被誉为“社会生活的百科全书”,是市场经济的基本法,是保护公民权利的宣言书,也是解决民商事纠纷的基本依据。阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪20—30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——摘编自:谢冬慧《民国民法典编纂及其当下镜鉴》

材料二 民国时期民法法典化代表了我国近代民法法典化的最高成就,不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情,不仅立法内容趋于完善,立法技术也较前一时期有了很大改进,它揭开了我国民法法典化新的篇章……由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题,从这一点来说,它是失败的。

——摘编自:赵虎《民国时期民法法典化研究》

材料三 新中国成立以来编纂民法典基本历程

20世纪五六十年代 1954一1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。1962一1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。

20世纪七八十年代 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。

20世纪九十年代 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

21世纪 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景?

(2)综合上述材料,谈谈民国和新中国民法典编纂给我们当下的启示。

14.阅读材料,回答问题。

新中国成立以来编纂民法典基本历程

1954—1956 年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。

1962—1964 年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。

1979年,我国第三次起草民法典,1985 年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是 1986 年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017 年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳指出新中国民法典最终形成的条件?

(2)综合上述材料,谈谈明代到新中国法律的编纂给我们的启示。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】材料反映了中国成立以来编纂民法典的曲折历程。1954年、1962年均因现实条件中断,改革开放后起草,但是经济条件不具体。随着经济的发展,到了90年代建立社会主义市场经济体制目标的确立后,才正式颁布,反映了法治建设立足国情,实事求是,适应了社会主义现代化建设的需要,C项正确;社会主义法治建设受国内政治变动影响,并非服务于政治变革,排除A项;社会主义制度在我国的建立的标志是1956年三大改造的完成,且我国到现在仍处于社会主义初级阶段,排除B项;材料突出改革开放经济发展推动民法典建设,无法体现民主制度健全,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料及所学,可知十一届三中全会作出把党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策。1979-1988年国家以立法的形式来保障对外开放,因此这些法律的颁布适应改革开放和社会主义现代化的形势。C项正确;这一时期还没有提出建立社会主义市场经济的目标,排除A项;2010年底,中国特色社会主义法律体系的形成,排除B项;2001年中国加入世贸组织,使中国更深层次参与国际经济规则的制定,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“1992年和2001年全国法院行政案件统计表”可知行政案件是“民告官”,被告方为政府及其行政部门,从2001年和1992年,被告败诉率来看,政府败诉率增高,可见法律在规范政府的行政执法行为方面发挥的作用逐步增大,A项正确;材料无法体现“中国已建成了完备的法律体系”,排除B项; 材料主旨信息是法律规范政府的行为,“人民当家作主的权利得到落实”无从得出,排除C项;材料内容与经济体制改革无关,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】题干中为改革开放来法治建设的成就,逐渐形成以1982年宪法为核心的更加完善的法律体系,体现出依法治国理念付诸实践,B项正确;中国仍处于深化改革开放的时期,经济体制改革已经全面完成错误,排除A项;题干中为法治建设的内容,且主要是经济方面的立法,不能说明民主政治建设取得巨大成就,排除C项;题干内容为立法的情况,不能说明公民的法律意识得到增强,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识可知,社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核,体现社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征,反映社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求,是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达,D项正确;“两弹一星”精神是广大研制工作者在为原子弹、氢弹和人造地球卫星事业进行的奋斗中,培育和发扬的崇高革命精神。主要包括热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。与题意要求不符,排除A项;五讲指讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德,四美指心灵美、语言美、行为美、环境美,三热爱指热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党。五讲四美三热爱活动是中国共青团在中国共产党的指引下,在新的历史时期首创的群众性活动,与题意要求不符,排除B项;三大创建活动包括文明城市创建、文明村镇创建、文明行业创建,与题意要求不符,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。”,结合所学知识可知中共十五大确立了“依法治国、建设社会主义法治国家”的基本方略,C项正确;1954年《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,排除A项;1954年宪法体现了人民民主原则和社会主义原则,排除B项;2010年,具有中国特色的社会主义法律体系建成,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】1954年宪法中“国家机构”是排在“公民的基本权利和义务”前面的,1982年宪法中“公民的基本权利和义务”排在了“国家机构”前面,这说明1982年宪法新在凸显了国家尊重和保障人权的理念,C项正确;材料无法体现依法治国为国家体制改革重点,排除A项;材料无法体现社会主义的宪法原则,排除B项;国家权力始终来源于人民,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据所学知识可知黄大年生前是著名地球物理学家,为建设祖国毅然放弃国外优越条件,回国带领科研团队刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,是践行社会主义核心价值观的模范代表,C项正确;符合题干人物介绍的是黄大年,排除ABD项。故选C项。

9.A

【详解】根据题干可知,伴随着改革开放后民事生活的活跃,民法通则颁布,并相继制定了与民事生活活跃相适应的担保法、合同法等单行法,21世纪,经济与国际接轨推动了加快起草民法典,2021年正式实施《中华人民共和国民法典》,反映了经济发展推动了民法的颁布,A项正确;题干并没有体现民法维护了社会秩序稳定,排除B项;《中华人民共和国民法典》是一部法律,不能反映社会主义法制体系正式形成,排除C项;题干没有体现民法保障了人民的经济权益,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,20世纪80年代,在青少年中开展“文明礼貌月”活动,大力宣扬“五讲”(即讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德)“四美”(即语言美、心灵美、行为美、环境美),有利于良好社会风俗的形成,A项正确;精神文明建设不能直接推动了科学文化的普及,排除B项;“文明礼貌月”活动并不能增强人们的法治观念,排除C项;激发了人们的劳动积极性与“文明礼貌月”活动的内容不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】根据材料“自新中国成立至2007年底,我国先后将1954年宪法、1982年宪法、行政诉讼法、物权法等15部法律草案全文公布,广泛征求意见。2008年后,法律草案公开征求意见成为常态。”可见法律在制定时全文公布,征求意见,体现出法律制定遵循人民民主的原则,重视人民的意愿,D项正确;材料主旨是法律制定征求人民的意见,并非依法治国理念全面落实,排除A项;材料并未涉及立法的内容,无法体现立法工作回应民生关切,排除B项;材料主旨与法律体系实现与时俱进无关,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】通过阅读表格文字,结合所学知识可知,新中国成立以来,思想道德建设内容体现出鲜明的时代性、政治性,具有与时俱进的特点,反映出党和政府重视社会主义精神文明建设,A项正确;材料不足以说明我国社会主义建设以德治为主,排除B项;材料并未强调道德建设的迫切性,排除C项;社会主义法制进程的缓慢与材料内容不符,排除D项。故选A项。

13.(1)背景:近代民族资本主义的发展是民法法典化的根本原因;南京国民政府的成立,共和民主政体的确立,国家形式上的统一和政府能力的增强则为民法法典化提供了保障;西方法学思想的传播和世界各国民法法典化浪潮的冲击;固有民法的历史局限性是民法法典化的内在动因;清末民法法典化的影响;政法精英及优秀人士的推动。

(2)启示:民法典的编纂必须密切关注传统和国情;重视立法者的素质;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实;法制建设要与时俱进,不但发展完善等等,言之成理即可。

【详解】(1)背景:根据材料“它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应”并结合所学知识可知近代民族资本主义的发展是民法法典化的根本原因;南京国民政府的成立,共和民主政体的确立,国家形式上的统一和政府能力的增强则为民法法典化提供了保障;根据材料“不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情”并结合所学可知西方法学思想的传播和世界各国民法法典化浪潮的冲击;固有民法的历史局限性是民法法典化的内在动因;清末民法法典化的影响;政法精英及优秀人士的推动。

(2)启示:根据材料“由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题”可知民法典的编纂必须密切关注传统和国情;根据新中国成立以来编纂民法典的基本历程可知重视立法者的素质;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实;法制建设要与时俱进,不但发展完善等等,言之成理即可。

14.(1)因素:改革开放推动了社会主义经济的发展;社会主义民主法制建设不断完善;社会主义市场经济体制的建立;在全球化背景下借鉴国外法制理念。(任意三点)

(2)启示:法律的编纂必须密切关注传统和国情;法律的制定要关注人民的利益;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实,与时俱进。(言之有理,酌情给分。)

【详解】(1)因素:依据材料“1985 年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是 1986 年颁布民法通则”并结合所学可知,改革开放推动了社会主义经济的发展;依据“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定”并结合所学可知,社会主义市场经济体制的建立;依据“随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快”并结合所学可知,在全球化背景下借鉴国外法制理念;结合所学从社会主义民主法制建设不断完善角度进行补充。

(2)启示:属于开放性题,依据材料中新中国民法典形成的背景、过程和内容以及明代法律制度的内容和特点从法律的编纂必须密切关注传统和国情;法律的制定要关注人民的利益;紧紧把握时代的脉搏,直面社会现实,与时俱进等角度分析,言之有理即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理