鲁教五四学制版七年级美术下册 第1课 《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》教学设计

文档属性

| 名称 | 鲁教五四学制版七年级美术下册 第1课 《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 19:26:15 | ||

图片预览

文档简介

课题 《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》

课标分析 本课属于欣赏.评述学习领域,美术新课程标准要求达成的目标是“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派。通过描述、分析、比较与讨论等方式,认识美术的不同门类及表现形式,尊重人类文化遗产,对美术作品和美术现象进行简短评述,表达感受和见解”。

学情分析 初二年级的学生已经具备了一定的欣赏美术作品的能力,依旧喜欢趣味性强的美术课堂,所以在这节课中我设计了小组合作、动手实践、实物赏析等比较丰富的学生活动,争取学生最大程度的参与和提升。

教学目标 1、了解梵高生平经历包括他的家庭生活、情感生活、创作历程等人文情怀。2、学生们通过梵高代表性作品理解、感受他是怎样利用色彩、造型、笔触等艺术表现手法来表达他的情感世界的。3、通过学习,掌握“赏、析、观”等赏析美术作品的方法。

重点难点 重点:能够对梵高不同时期的代表作品从色彩、造型、笔触等方面进行分析,体会其作品中表达的情感。难点:领会梵高作品在不同时期的差异及其与人生经历、画家性格、审美观念的联系。

评价任务设计 通过运用梵高油画作品与梵高的素描作品以及与鲁本斯的人物画相对比检测学生是否掌握了梵高黑色时期作品的色彩及人物造型特点。通过小组合作赏析梵高巴黎时期的三张作品检测学生是否掌握了巴黎时期梵高作品的色彩和笔触特点。通过学生动手快速临摹梵高《向日葵》中的一两朵花,检测学生能否通过作品中的色彩、笔触、造型感受梵高作品中的情感。通过学生观察临摹作品《星月夜》与梵高原作《星月夜》的区别检测学生能否感受到梵高作品的色彩、造型、笔触所传达出来的情感特点。通过教师引导学生赏析《乌鸦群飞的麦田》检测学生能否对美术作品进行简单评述,表达自己的感受和见解。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

引导阶段 播放土耳其湿拓画创作梵高自画像的视频,提问谁能最先猜到视频中刻画的是什么?(引出课题)提问为何称梵高为天才的艺术家?(设置悬念)板书课题——梵高 1、带着问题欣赏视频。2、思考并回答。 学生都喜欢新颖有创意的艺术形式,通过看视频既可以引发学生兴趣又可以引出课题,通过提问设置悬念,为下一环节做铺垫。

发展阶段发展阶段发展阶段 生平简介1、提问你对梵高都有哪些了解?梵高的名字是什么?2、播放介绍梵高生平的视频。3、提问梵高都从事过哪些工作?板书:时间轴1880--1890 1、思考并回答2、观看视频 通过提问、交流、观看视频让学生对梵高的家庭、性格和从事职业画家之前的人生经历有大致了解,并能引出本节的课堂的主线—时间。

二、黑色时期(1880—1886年)1、选取梵高十年间每一年的一张作品并出示,观察梵高作品中的什么变化最大。(色彩)从哪一年开始变化最明显?(1886年)2、出示梵高1884年的部分作品。3、出示梵高作品《吃土豆的人》并引导学生从色彩和造型方面欣赏。4、出示作品《圣经》,讲述梵高人生小故事,引入下一时期。板书:时间轴1885-1886 荷兰 赏色彩 析造型 1、观察、对比回答问题总结出梵高十年间作品的色彩变化最大。 2、对比观察总结黑色时期的作品色彩及人物造型特点。3、通过观察作品分析是梵高的哪位亲人去世了。 此环节通过想象练习,发散学生的思维,为下面的学习做铺垫。此环节总结出黑色时期色彩风格是非常暗黑的色调。此环节学生可以直观的感觉到黑色时期梵高创作人物画的风格特点,以及把课堂引到下一环节。

巴黎时期(1886——1887年)出示印象派的典型作品,引导学生观察印象派的色彩特征。猜谜小游戏:猜猜这是梵高创作的什么事物?引出梵高式笔触。出示梵高1887年的代表作品,引导分析这一时期作品的色彩、笔触等风格特点。讲述梵高人生小故事,引入下一时期。板书:时间轴1886-1887 巴黎观笔触 观察分析印象派作品的主要特征。看图猜谜掌握“笔触”这一美术元素。小组讨论学案中的问题。 此环节通过看图、猜谜、学案引导、小组讨论等多样的形式激发学生探究欲望,能顺利掌握巴黎时期梵高作品的风格特点,人生小故事的讲述引入下一时期。

阿尔时期(1888年)出示阿尔时期的部分作品,引导学生了解梵高当时的生活和内心状态。2、播放阿尔时期的作品视频3、引导学生重点赏析《向日葵》系列,感受蕴含在其中的情感。4、梳理欣赏美术作品的方法。5、讲述割耳事件引入下一时期。板书:时间轴1888 阿尔情感 通过看梵高作品了解梵高当时的生活状态。快速临摹两朵向日葵,感受梵高作品中的情感。通过了解梵高割耳事件感受梵高的性格及精神状态。 此环节以看为辅,动手创作为主,体会梵高这一时期蕴含在作品中的情感。通过讲述梵高生前故事使梵高的形象更丰满并能引入下一时期。

圣雷米时期(1889年)出示梵高在精神病院创作的作品。出示学生临摹《星夜》,与梵高原作进行比较,进一步巩固提升。讲述梵高人生小故事引入下一环节。板书: 1889 圣雷米 观察梵高圣雷米时期的作品。2、观察学生临摹《星夜》和梵高原作,从色彩、造型、笔触等方面比较分析原作的优势。 以小组合作以及作品对比的方式,丰富学生对梵高作品的了解,体会这一时期梵高作品的风格特点。

奥维尔时期(1890年人生最后的两个多月)出示这一时期的作品,引导学生重点赏析《乌鸦群飞的麦田》。出示梵高生前最后一封信。4、讲述梵高去世的原因板书:奥维尔 1、根据学案中的问题小组分析讨论《乌鸦群飞的麦田》,感受梵高在残酷的现实面前依然没有丧失对未来的希望。2、了解梵高去世的原因,体会梵高性格的善良。 此环节的主要意图就是通过赏析梵高作品要学生了解梵高性格中的坚强与善良,使梵高这个人物在学生心中更加立体。

课堂小结 在梵高去世一百多年后的今天,在我们的课堂上,我们不必过于纠结梵高离开这个世界的原因,我们应该把更多的目光投向他留给我们如此巨多绚丽的美好。

课后拓展 推荐学生阅读书籍《梵高传》

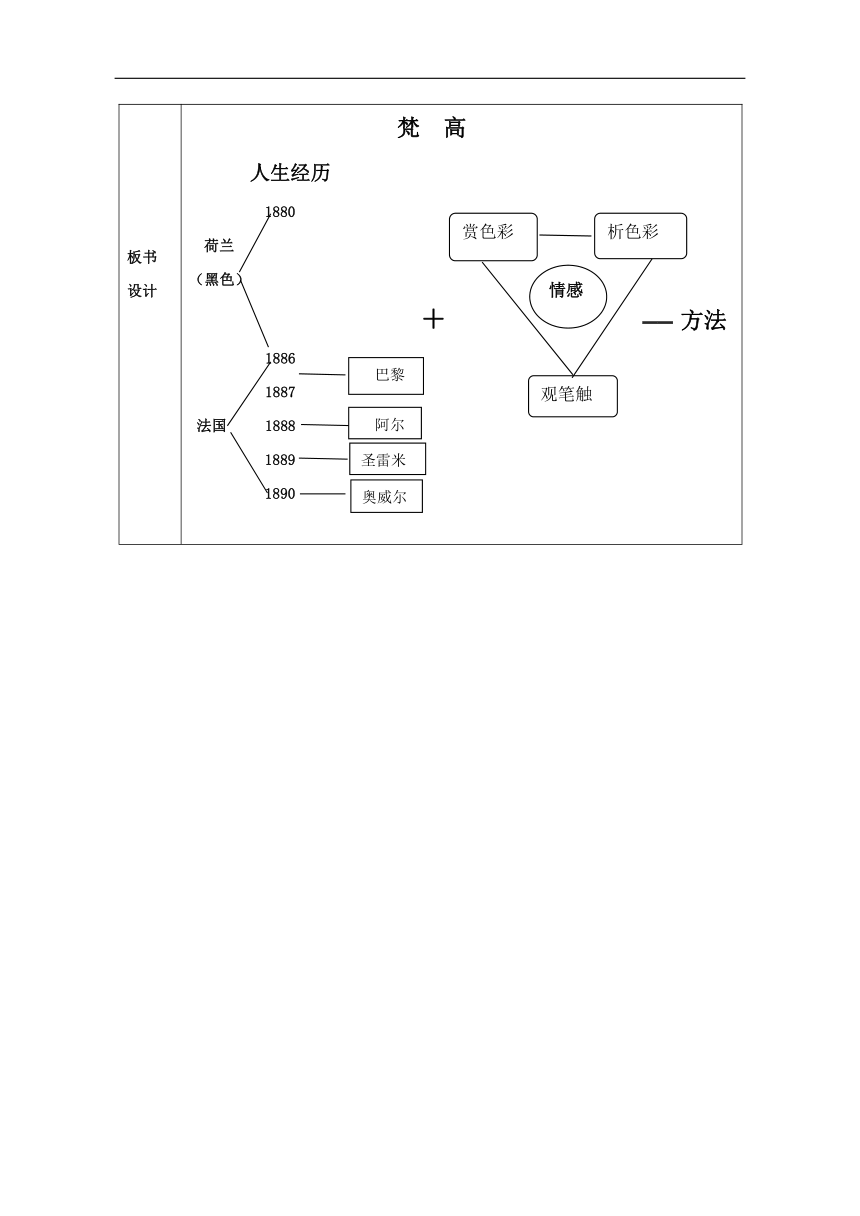

板书设计 梵 高人生经历1880荷兰(黑色) + ══ 方法 1886 1887 法国 1888 18891890

《抒发情感 表达理念——天生的艺术家 梵高》教材分析:

《抒发情感 表达理念》是初二下册第一单元《美术作品的意蕴》的第一课时。本课中有一张梵高的作品《星月夜》,我由此衍生了一个子课题《天生的艺术家——梵高》,本节课我引领学生重点赏析了梵高艺术黑色时期、巴黎时期、阿尔时期、圣雷米时期和奥维尔时期的代表作品,在课程标准的要求下我穿插加入了梵高的生平介绍、性格爱好等。

初二年级的学生已经具备了一定的欣赏美术作品的能力,依旧喜欢趣味性强的美术课堂,所以在这节课中我设计了小组合作、动手实践、实物赏析等比较丰富的学生活动,争取学生最大程度的参与和提升。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》效果分析

在本节教学活动过程中,各个主要教学活动的课堂效果分析如下:

1、运用梵高油画作品《吃土豆的人》与梵高的素描作品《戴礼帽的老人》、油画《摇篮曲》以及鲁本斯的人物画相对比,使学生能直观感受到梵高黑色时期作品中人物造型的特点,且不同的艺术家对于人物刻画的色彩与造型是不同的,能够掌握“赏色彩”“析造型”这两种赏析美术作品的方法,学生基本都能说出梵高黑色时期作品的色彩及人物造型特点,此环节的达成率是百分之九十。

2、小组合作赏析梵高油画作品《蒙马特蔬菜花园》、《唐吉老爹》、《1887年的自画像》使学生能够掌握梵高艺术巴黎时期受到印象派影响后的色彩特点,能分辨出梵高独特的笔触特点,并且知道巴黎时期的部分作品受到了日本浮世绘艺术的影响,这个环节学生参与度高,兴趣浓厚,但在笔触特点的总结上还是觉得有些难度,此环节的达成率是百分之八十。

3、学生动手快速临摹梵高《向日葵》中的一两朵花,通过作品中的色彩、笔触、造型感受作品中的情感,动手实践的环节总是学生最有激情的,学生体验了所以很容易就能体会到作品中的情感,此环节的达成率非常高,应该在百分之九十五以上。

4、通过学生临摹的梵高作品《星月夜》与梵高原作相比较,使学生进一步感受梵高作品的色彩、造型、笔触所传达出来的情感特点,这个环节学生说出来的作品特点比较零碎,但由于没有固定答案,所以达成率在百分之八十左右。

5、通过教师引导学生赏析《乌鸦群飞的麦田》使学生能够对美术作品进行简单评述,表达自己的感受和见解,此环节学生都能通过教师引导感受到作品中色彩的冲撞、情感的纠结,达成率在百分之九十以上。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》课后反思

因为我个人非常喜欢梵高的艺术,对梵高的生平也十分感兴趣,所以我阅读了美国的两位传记作家史蒂文和格雷戈里编写的《梵高传》,阅读之后我对梵高的人生和其艺术内涵有了全新的认识,我觉得梵高艺术是非常值得学生们去了解和感受的,而初二下册第一单元第一课《抒发情感 表达理念》中有一张梵高的作品《星月夜》,欣赏课的课程标准中明确指出要“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派......”所以我就在这一课中衍生了一个子课题《天才的艺术家——梵高》。

着手准备这节课之前我又重新阅读了一遍《梵高传》,这次的阅读我是边读边写边记,我把书中看到的感觉适合在课堂上展示给学生的内容都记录了下来,当笔记本上的内容足够丰富了之后,我便开始了课堂的设计。

因为梵高艺术各个时期的更迭基本都是以圣诞节为时间节点的,特点非常鲜明,所以我就以时间为主线贯穿了整个课堂,在时间轴上赏析梵高的各个时期的代表作品,与此同时介绍了欣赏美术作品的方法。各个时期的过渡我则引用了书中的真实介绍,比如,梵高1886年为何去巴黎找提奥,从而接触了印象派,导致作品中的色彩较之前发生了巨大变化;1888年他又为何去了阿尔等等。

第一次试讲后的评课中,同事一针见血的给我指出了问题,教师太贪心,想告诉学生的内容太多,导致课堂容量过大,学生几乎没有参与,基本算是一节教师的“百家讲坛”,而且即便是问了学生问题,但由于问题设置不具体,且没有对比,学生也无法回答,比如“作品《吃土豆的人》中的人物形象给你什么样的感觉”“梵高作品中的笔触有什么特点”等这种很抽象且泛泛的问题。再就是教学目标的定位,这是一节美术课,重点还是应该以赏析作品中主,了解艺术家生平为辅。针对评课中的这些问题我又重新做了调整,由原来的70多张幻灯片删减到40几张,梵高的人生经历只挑几个转折点的故事用作环节与环节间的过渡。作品的赏析我则加入了对比、配合文字等环节,比如《吃土豆的人》中人物造型的刻画我选取了与鲁本斯的人物画进行对比,这样一来学生就可以非常直观的感觉到梵高黑色时期的人物造型是夸张变形的。学生活动方面,我则尽量的多样化,欣赏梵高各个时期的代表作品的方式都不一样,有教师引导赏析、小组合作赏析、动手实践体验、实物对比赏析等。接着就是第二轮试讲,效果较第一轮有了质的飞跃,但课堂的后半部分还是有比较大的问题,整个课堂呈现一种“虎头蛇尾”的状态,主要问题在于《星月夜》的赏析方向不明确,没有挖掘出作品的意蕴,《麦田乌鸦》这张作品到底是梵高对生活失去信心还是对生活充满希望的表达?以及讲述梵高去世的原因选择我采用的是视频介绍的方式,内容啰嗦,拖慢了课堂的整体节奏等。之后又是在不断的修改、调整后,迎来了第三次试讲。第三次的试讲整体效果还是很不错的,《星月夜》的赏析重点放在作品动与静的对比以及情感的表达,《麦田乌鸦》我认为这是梵高越挫越勇坚强性格的写照,梵高的去世原因则改成教师动情的口述,课堂的最后学生的情感也都随着梵高的离开而升华。

然而本节课还是存在一些问题,比如没有涉及梵高属于后印象派这个艺术流派,笔触的特点只是点到即止在之后作品的赏析中很少涉及等。

上完这节课,我有了许多感触与收获,一节好课尤其是一节好的欣赏课,是需要教师付出大量心力和体力的,从搜集资料到课堂设计,从学生活动到教师语言方方面面都需要做大量细致的工作,唯有如此,课的质量才能提高,才吸引住学生。在授课过程中对教师的反应速度、语言组织能力、评价能力也都是有极高的要求的。总体来说,我还是做的不够好,还需要在更多的备课授课中磨练。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》评测练习

评测项目 评 测 内 容 赋 分 平均得分

教学设计(20分) 设计课时合理,有知识巩固练习反馈内容 5 4.2

设计内容合理,知识问题化,问题层次化 5 4.2

学习目标、重点难点明确 5 4.4

有激情、有趣味性,有引导探究作用 5 4.5

自主学习(20分) 独学认真,对学主动,群学勤思善问 5 4.3

完成自学任务 5 4.2

参与率高,不做与课堂无关的事 5 4.5

分工明确合理 5 4.3

课堂展示(40分) 人人参与,展示踊跃,发言大胆,声音洪亮,关注弱生,运用美术专业语言。 10 9

教师主导,学生主体,师生互动,因材施教 10 9

学生倾听认真,善于质疑和评价 5 4.5

教师点拨恰当,追问及时,激励到位,评价得体 5 4.8

归纳方法,总结规律,提升能力 5 4.6

师生精神饱满,学习热情高涨 5 4.5

测评反馈(20分) 有当堂测评练习 5 4.5

大多数学生测评过关 5 4.5

拓展延伸效果良好 5 4.5

纠错巩固切实有效 5 4.5

汇总得分 100 89.2

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》观评记录

本节课在协作区老师的帮助和指导下顺利结束。在此期间,各位老师对本节课提出了许多宝贵意见和建议,现总结如下:

观评人姓名 评论内容 整改意见

毕建华 教师太贪心,想告诉学生的内容太多,导致课堂容量过大,学生几乎没有参与,基本算是一节教师的“百家讲坛”,还有教学目标的定位,这是一节美术课,重点还是应该以赏析作品中主,了解艺术家生平为辅。 要舍得删除对课堂教学目标没有用处的图片和语言,梵高的人生经历只挑几个转折点的故事用作环节与环节间的过渡就可以了。

刘兵 课堂的后半部分有比较大的问题,整个课堂呈现一种“虎头蛇尾”的状态,《星月夜》的赏析方向不明确,没有挖掘出作品的意蕴讲述梵高去世的原因选择采用的是视频介绍的方式,内容啰嗦,拖慢了课堂的整体节奏。 《星月夜》的赏析重点放在作品动与静的对比以及情感的表达,梵高的去世原因改成教师动情的口述,课堂的最后注意学生的情感的升华。

王秀秀 问题的设置都太泛泛不够具体,且缺乏对比,学生回答起来非常困难,《麦田乌鸦》作品的解读是指向死亡还是指向希望,持保留态度。 重新设置问题,指向性更明确,难度也可以随之降低。《麦田乌鸦》应该再查找资料还要结合梵高的人生历程给其一个合理的定位。

赏色彩

析色彩

情感

巴黎

阿尔

观笔触

圣雷米

奥威尔

课标分析 本课属于欣赏.评述学习领域,美术新课程标准要求达成的目标是“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派。通过描述、分析、比较与讨论等方式,认识美术的不同门类及表现形式,尊重人类文化遗产,对美术作品和美术现象进行简短评述,表达感受和见解”。

学情分析 初二年级的学生已经具备了一定的欣赏美术作品的能力,依旧喜欢趣味性强的美术课堂,所以在这节课中我设计了小组合作、动手实践、实物赏析等比较丰富的学生活动,争取学生最大程度的参与和提升。

教学目标 1、了解梵高生平经历包括他的家庭生活、情感生活、创作历程等人文情怀。2、学生们通过梵高代表性作品理解、感受他是怎样利用色彩、造型、笔触等艺术表现手法来表达他的情感世界的。3、通过学习,掌握“赏、析、观”等赏析美术作品的方法。

重点难点 重点:能够对梵高不同时期的代表作品从色彩、造型、笔触等方面进行分析,体会其作品中表达的情感。难点:领会梵高作品在不同时期的差异及其与人生经历、画家性格、审美观念的联系。

评价任务设计 通过运用梵高油画作品与梵高的素描作品以及与鲁本斯的人物画相对比检测学生是否掌握了梵高黑色时期作品的色彩及人物造型特点。通过小组合作赏析梵高巴黎时期的三张作品检测学生是否掌握了巴黎时期梵高作品的色彩和笔触特点。通过学生动手快速临摹梵高《向日葵》中的一两朵花,检测学生能否通过作品中的色彩、笔触、造型感受梵高作品中的情感。通过学生观察临摹作品《星月夜》与梵高原作《星月夜》的区别检测学生能否感受到梵高作品的色彩、造型、笔触所传达出来的情感特点。通过教师引导学生赏析《乌鸦群飞的麦田》检测学生能否对美术作品进行简单评述,表达自己的感受和见解。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

引导阶段 播放土耳其湿拓画创作梵高自画像的视频,提问谁能最先猜到视频中刻画的是什么?(引出课题)提问为何称梵高为天才的艺术家?(设置悬念)板书课题——梵高 1、带着问题欣赏视频。2、思考并回答。 学生都喜欢新颖有创意的艺术形式,通过看视频既可以引发学生兴趣又可以引出课题,通过提问设置悬念,为下一环节做铺垫。

发展阶段发展阶段发展阶段 生平简介1、提问你对梵高都有哪些了解?梵高的名字是什么?2、播放介绍梵高生平的视频。3、提问梵高都从事过哪些工作?板书:时间轴1880--1890 1、思考并回答2、观看视频 通过提问、交流、观看视频让学生对梵高的家庭、性格和从事职业画家之前的人生经历有大致了解,并能引出本节的课堂的主线—时间。

二、黑色时期(1880—1886年)1、选取梵高十年间每一年的一张作品并出示,观察梵高作品中的什么变化最大。(色彩)从哪一年开始变化最明显?(1886年)2、出示梵高1884年的部分作品。3、出示梵高作品《吃土豆的人》并引导学生从色彩和造型方面欣赏。4、出示作品《圣经》,讲述梵高人生小故事,引入下一时期。板书:时间轴1885-1886 荷兰 赏色彩 析造型 1、观察、对比回答问题总结出梵高十年间作品的色彩变化最大。 2、对比观察总结黑色时期的作品色彩及人物造型特点。3、通过观察作品分析是梵高的哪位亲人去世了。 此环节通过想象练习,发散学生的思维,为下面的学习做铺垫。此环节总结出黑色时期色彩风格是非常暗黑的色调。此环节学生可以直观的感觉到黑色时期梵高创作人物画的风格特点,以及把课堂引到下一环节。

巴黎时期(1886——1887年)出示印象派的典型作品,引导学生观察印象派的色彩特征。猜谜小游戏:猜猜这是梵高创作的什么事物?引出梵高式笔触。出示梵高1887年的代表作品,引导分析这一时期作品的色彩、笔触等风格特点。讲述梵高人生小故事,引入下一时期。板书:时间轴1886-1887 巴黎观笔触 观察分析印象派作品的主要特征。看图猜谜掌握“笔触”这一美术元素。小组讨论学案中的问题。 此环节通过看图、猜谜、学案引导、小组讨论等多样的形式激发学生探究欲望,能顺利掌握巴黎时期梵高作品的风格特点,人生小故事的讲述引入下一时期。

阿尔时期(1888年)出示阿尔时期的部分作品,引导学生了解梵高当时的生活和内心状态。2、播放阿尔时期的作品视频3、引导学生重点赏析《向日葵》系列,感受蕴含在其中的情感。4、梳理欣赏美术作品的方法。5、讲述割耳事件引入下一时期。板书:时间轴1888 阿尔情感 通过看梵高作品了解梵高当时的生活状态。快速临摹两朵向日葵,感受梵高作品中的情感。通过了解梵高割耳事件感受梵高的性格及精神状态。 此环节以看为辅,动手创作为主,体会梵高这一时期蕴含在作品中的情感。通过讲述梵高生前故事使梵高的形象更丰满并能引入下一时期。

圣雷米时期(1889年)出示梵高在精神病院创作的作品。出示学生临摹《星夜》,与梵高原作进行比较,进一步巩固提升。讲述梵高人生小故事引入下一环节。板书: 1889 圣雷米 观察梵高圣雷米时期的作品。2、观察学生临摹《星夜》和梵高原作,从色彩、造型、笔触等方面比较分析原作的优势。 以小组合作以及作品对比的方式,丰富学生对梵高作品的了解,体会这一时期梵高作品的风格特点。

奥维尔时期(1890年人生最后的两个多月)出示这一时期的作品,引导学生重点赏析《乌鸦群飞的麦田》。出示梵高生前最后一封信。4、讲述梵高去世的原因板书:奥维尔 1、根据学案中的问题小组分析讨论《乌鸦群飞的麦田》,感受梵高在残酷的现实面前依然没有丧失对未来的希望。2、了解梵高去世的原因,体会梵高性格的善良。 此环节的主要意图就是通过赏析梵高作品要学生了解梵高性格中的坚强与善良,使梵高这个人物在学生心中更加立体。

课堂小结 在梵高去世一百多年后的今天,在我们的课堂上,我们不必过于纠结梵高离开这个世界的原因,我们应该把更多的目光投向他留给我们如此巨多绚丽的美好。

课后拓展 推荐学生阅读书籍《梵高传》

板书设计 梵 高人生经历1880荷兰(黑色) + ══ 方法 1886 1887 法国 1888 18891890

《抒发情感 表达理念——天生的艺术家 梵高》教材分析:

《抒发情感 表达理念》是初二下册第一单元《美术作品的意蕴》的第一课时。本课中有一张梵高的作品《星月夜》,我由此衍生了一个子课题《天生的艺术家——梵高》,本节课我引领学生重点赏析了梵高艺术黑色时期、巴黎时期、阿尔时期、圣雷米时期和奥维尔时期的代表作品,在课程标准的要求下我穿插加入了梵高的生平介绍、性格爱好等。

初二年级的学生已经具备了一定的欣赏美术作品的能力,依旧喜欢趣味性强的美术课堂,所以在这节课中我设计了小组合作、动手实践、实物赏析等比较丰富的学生活动,争取学生最大程度的参与和提升。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》效果分析

在本节教学活动过程中,各个主要教学活动的课堂效果分析如下:

1、运用梵高油画作品《吃土豆的人》与梵高的素描作品《戴礼帽的老人》、油画《摇篮曲》以及鲁本斯的人物画相对比,使学生能直观感受到梵高黑色时期作品中人物造型的特点,且不同的艺术家对于人物刻画的色彩与造型是不同的,能够掌握“赏色彩”“析造型”这两种赏析美术作品的方法,学生基本都能说出梵高黑色时期作品的色彩及人物造型特点,此环节的达成率是百分之九十。

2、小组合作赏析梵高油画作品《蒙马特蔬菜花园》、《唐吉老爹》、《1887年的自画像》使学生能够掌握梵高艺术巴黎时期受到印象派影响后的色彩特点,能分辨出梵高独特的笔触特点,并且知道巴黎时期的部分作品受到了日本浮世绘艺术的影响,这个环节学生参与度高,兴趣浓厚,但在笔触特点的总结上还是觉得有些难度,此环节的达成率是百分之八十。

3、学生动手快速临摹梵高《向日葵》中的一两朵花,通过作品中的色彩、笔触、造型感受作品中的情感,动手实践的环节总是学生最有激情的,学生体验了所以很容易就能体会到作品中的情感,此环节的达成率非常高,应该在百分之九十五以上。

4、通过学生临摹的梵高作品《星月夜》与梵高原作相比较,使学生进一步感受梵高作品的色彩、造型、笔触所传达出来的情感特点,这个环节学生说出来的作品特点比较零碎,但由于没有固定答案,所以达成率在百分之八十左右。

5、通过教师引导学生赏析《乌鸦群飞的麦田》使学生能够对美术作品进行简单评述,表达自己的感受和见解,此环节学生都能通过教师引导感受到作品中色彩的冲撞、情感的纠结,达成率在百分之九十以上。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》课后反思

因为我个人非常喜欢梵高的艺术,对梵高的生平也十分感兴趣,所以我阅读了美国的两位传记作家史蒂文和格雷戈里编写的《梵高传》,阅读之后我对梵高的人生和其艺术内涵有了全新的认识,我觉得梵高艺术是非常值得学生们去了解和感受的,而初二下册第一单元第一课《抒发情感 表达理念》中有一张梵高的作品《星月夜》,欣赏课的课程标准中明确指出要“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派......”所以我就在这一课中衍生了一个子课题《天才的艺术家——梵高》。

着手准备这节课之前我又重新阅读了一遍《梵高传》,这次的阅读我是边读边写边记,我把书中看到的感觉适合在课堂上展示给学生的内容都记录了下来,当笔记本上的内容足够丰富了之后,我便开始了课堂的设计。

因为梵高艺术各个时期的更迭基本都是以圣诞节为时间节点的,特点非常鲜明,所以我就以时间为主线贯穿了整个课堂,在时间轴上赏析梵高的各个时期的代表作品,与此同时介绍了欣赏美术作品的方法。各个时期的过渡我则引用了书中的真实介绍,比如,梵高1886年为何去巴黎找提奥,从而接触了印象派,导致作品中的色彩较之前发生了巨大变化;1888年他又为何去了阿尔等等。

第一次试讲后的评课中,同事一针见血的给我指出了问题,教师太贪心,想告诉学生的内容太多,导致课堂容量过大,学生几乎没有参与,基本算是一节教师的“百家讲坛”,而且即便是问了学生问题,但由于问题设置不具体,且没有对比,学生也无法回答,比如“作品《吃土豆的人》中的人物形象给你什么样的感觉”“梵高作品中的笔触有什么特点”等这种很抽象且泛泛的问题。再就是教学目标的定位,这是一节美术课,重点还是应该以赏析作品中主,了解艺术家生平为辅。针对评课中的这些问题我又重新做了调整,由原来的70多张幻灯片删减到40几张,梵高的人生经历只挑几个转折点的故事用作环节与环节间的过渡。作品的赏析我则加入了对比、配合文字等环节,比如《吃土豆的人》中人物造型的刻画我选取了与鲁本斯的人物画进行对比,这样一来学生就可以非常直观的感觉到梵高黑色时期的人物造型是夸张变形的。学生活动方面,我则尽量的多样化,欣赏梵高各个时期的代表作品的方式都不一样,有教师引导赏析、小组合作赏析、动手实践体验、实物对比赏析等。接着就是第二轮试讲,效果较第一轮有了质的飞跃,但课堂的后半部分还是有比较大的问题,整个课堂呈现一种“虎头蛇尾”的状态,主要问题在于《星月夜》的赏析方向不明确,没有挖掘出作品的意蕴,《麦田乌鸦》这张作品到底是梵高对生活失去信心还是对生活充满希望的表达?以及讲述梵高去世的原因选择我采用的是视频介绍的方式,内容啰嗦,拖慢了课堂的整体节奏等。之后又是在不断的修改、调整后,迎来了第三次试讲。第三次的试讲整体效果还是很不错的,《星月夜》的赏析重点放在作品动与静的对比以及情感的表达,《麦田乌鸦》我认为这是梵高越挫越勇坚强性格的写照,梵高的去世原因则改成教师动情的口述,课堂的最后学生的情感也都随着梵高的离开而升华。

然而本节课还是存在一些问题,比如没有涉及梵高属于后印象派这个艺术流派,笔触的特点只是点到即止在之后作品的赏析中很少涉及等。

上完这节课,我有了许多感触与收获,一节好课尤其是一节好的欣赏课,是需要教师付出大量心力和体力的,从搜集资料到课堂设计,从学生活动到教师语言方方面面都需要做大量细致的工作,唯有如此,课的质量才能提高,才吸引住学生。在授课过程中对教师的反应速度、语言组织能力、评价能力也都是有极高的要求的。总体来说,我还是做的不够好,还需要在更多的备课授课中磨练。

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》评测练习

评测项目 评 测 内 容 赋 分 平均得分

教学设计(20分) 设计课时合理,有知识巩固练习反馈内容 5 4.2

设计内容合理,知识问题化,问题层次化 5 4.2

学习目标、重点难点明确 5 4.4

有激情、有趣味性,有引导探究作用 5 4.5

自主学习(20分) 独学认真,对学主动,群学勤思善问 5 4.3

完成自学任务 5 4.2

参与率高,不做与课堂无关的事 5 4.5

分工明确合理 5 4.3

课堂展示(40分) 人人参与,展示踊跃,发言大胆,声音洪亮,关注弱生,运用美术专业语言。 10 9

教师主导,学生主体,师生互动,因材施教 10 9

学生倾听认真,善于质疑和评价 5 4.5

教师点拨恰当,追问及时,激励到位,评价得体 5 4.8

归纳方法,总结规律,提升能力 5 4.6

师生精神饱满,学习热情高涨 5 4.5

测评反馈(20分) 有当堂测评练习 5 4.5

大多数学生测评过关 5 4.5

拓展延伸效果良好 5 4.5

纠错巩固切实有效 5 4.5

汇总得分 100 89.2

《抒发情感 表达理念——天才的艺术家 梵高》观评记录

本节课在协作区老师的帮助和指导下顺利结束。在此期间,各位老师对本节课提出了许多宝贵意见和建议,现总结如下:

观评人姓名 评论内容 整改意见

毕建华 教师太贪心,想告诉学生的内容太多,导致课堂容量过大,学生几乎没有参与,基本算是一节教师的“百家讲坛”,还有教学目标的定位,这是一节美术课,重点还是应该以赏析作品中主,了解艺术家生平为辅。 要舍得删除对课堂教学目标没有用处的图片和语言,梵高的人生经历只挑几个转折点的故事用作环节与环节间的过渡就可以了。

刘兵 课堂的后半部分有比较大的问题,整个课堂呈现一种“虎头蛇尾”的状态,《星月夜》的赏析方向不明确,没有挖掘出作品的意蕴讲述梵高去世的原因选择采用的是视频介绍的方式,内容啰嗦,拖慢了课堂的整体节奏。 《星月夜》的赏析重点放在作品动与静的对比以及情感的表达,梵高的去世原因改成教师动情的口述,课堂的最后注意学生的情感的升华。

王秀秀 问题的设置都太泛泛不够具体,且缺乏对比,学生回答起来非常困难,《麦田乌鸦》作品的解读是指向死亡还是指向希望,持保留态度。 重新设置问题,指向性更明确,难度也可以随之降低。《麦田乌鸦》应该再查找资料还要结合梵高的人生历程给其一个合理的定位。

赏色彩

析色彩

情感

巴黎

阿尔

观笔触

圣雷米

奥威尔

同课章节目录