14.走一步,再走一步 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.走一步,再走一步 课件(21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 10:43:48 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

义务教育教科书(部编版)

语文/七年级上册

14.走一步,再走一步

学习目标

1、通过自读课文,感知课文内容,梳理故事情节,把握记叙文的六要素。(重点)

2、品味课文中心理描写和环境描写的作用,把握人物心理成长的过程。(重点)

3、理解文题《走一步,再走一步》的内涵,结合自己的生活体验,感悟故事所蕴含的人生哲理。(难点)

课程导入

同学们,生活中有些人遇到困难会迎难而上,有些人遇到困难会畏缩不前。这样,生活中就会出现强者和弱者。

莫顿·亨特由一个弱者转变为一个强者,是怎样的一段经历让他发生了这样的转变呢?

今天,让我们走进《走一步,再走一步》去探个究竟。

1.走近作者

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。曾担任空军飞行员。有《心理学的故事》《爱情的自然史》等。

自主探究——预习与交流

2.交流背景

这篇文章是美国作家莫顿·亨特65岁那年写的,回忆8岁时爬悬崖,父亲帮助自己脱险的一次经历。作者把这一经验推而广之,成为人生的宝贵财富,成为战胜一切艰难的法宝。

自主探究——预习与交流

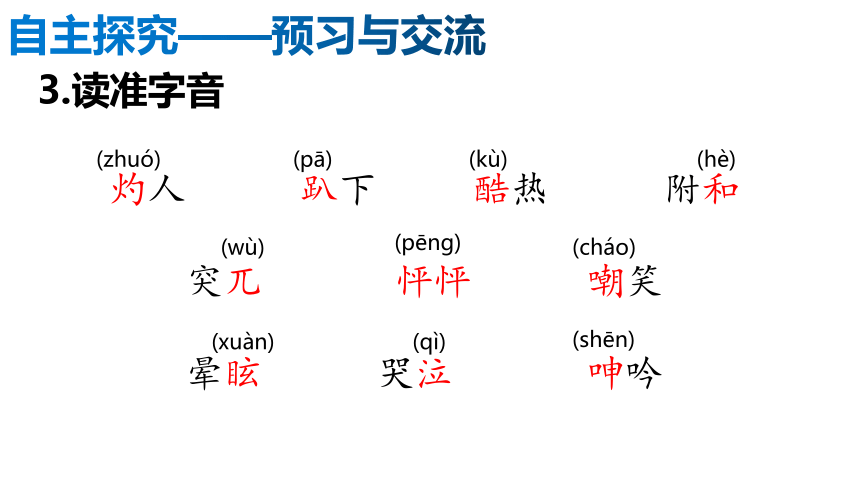

3.读准字音

灼人 趴下 酷热 附和

突兀 怦怦 嘲笑

晕眩 哭泣 呻吟

(zhuó)

(pā)

(kù)

(hè)

(wù)

(pēnɡ)

(cháo)

(xuàn)

(qì)

(shēn)

自主探究——预习与交流

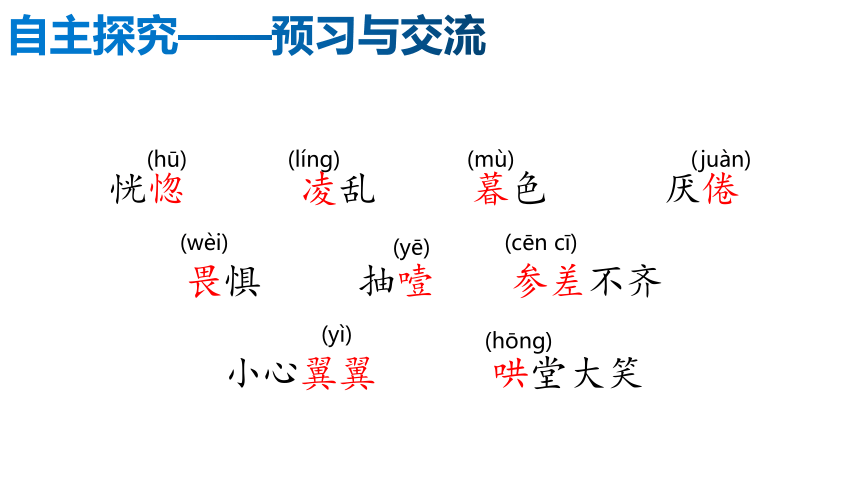

恍惚 凌乱 暮色 厌倦

畏惧 抽噎 参差不齐

小心翼翼 哄堂大笑

(hū)

(línɡ)

(mù)

(juàn)

(wèi)

(yē)

(cēn cī)

(yì)

(hōng)

自主探究——预习与交流

4.词语解释

耸立:高高地直立。

恍惚:神志不清,精神不集中。

抽噎:一吸一顿地哭泣。

参差不齐:形容不一致,有差别。

哄堂大笑:形容全屋子的人同时大笑。

小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢。翼翼,恭敬、谨慎样子。

惊慌失措:因害怕慌张而举止失常,不知所措。措,措施、办法。

自主探究——预习与交流

一、整体感知

1.快速默读课文并复述故事情节。

自读指导:

(1)默读要求:不出声、不动唇、不指读、不回顾,一气呵成读完全文。

(2)可以用 “//”“/”划分号划分段落与层次,用“——”画出标志时空转换的语句来帮助你厘清故事情节。

(3)组内成员互相复述课文。

阅读课文—合作与探究

2.厘清本文记叙的六要素(时间、地点、人物、起因、经过、结果),然后用简洁的语言概括故事的主要内容。

时间:一个酷热的七月天。

地点:费城。

人物:我和五个男孩子。

起因:厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好的事。

经过:伙伴们爬下悬崖,我孤身被困在石架上。(悬崖多高?石架多高?)

结果:杰里带着爸爸找到我,我在爸爸的指导下,爬下悬崖。

主要内容:文章叙述了“我”在悬崖上冒险、遇险、脱险的经历,并由此悟出了深刻的人生哲理。

阅读课文—合作与探究

3.厘清文章写作思路,给课文划分部分并概括各部分的内容。

第一部分(1-6):写“我”决定和小伙伴们一起去爬悬崖而冒险。

第二部分(7-17):写“我”和小伙伴一起爬悬崖时被抛弃而遇险。

第三部分(18-28):写“我”在父亲的鼓励和指导下成功脱险。

第四部分( 29 ):写“我”成功脱险后的人生感悟。

阅读课文—合作与探究

二、深层探究

1.“然后他们出发了,气喘吁吁地一路小跑,就像一群迷路的小狗。”这句话运用的修辞手法是什么?为什么“我”听到提议后却犹豫了

运用了比喻的修辞手法。既生动形象地表现了孩子们活泼好动的特点,又含蓄地表达了作者对这种冒险行为的不赞成。“我”之所以会犹豫,是因为“我”是一个病弱的孩子,受到了母亲“不能冒险”的警告。

2.犹豫不决的“我”为什么又决定去爬悬崖了呢?

因为“我”不愿意当胆小鬼,所以决定去冒险。

阅读课文—合作与探究

3.在“我”爬悬崖前,先对要爬的悬崖进行环境描写的作用是什么?

为下文写“我”悬崖遇险和“我”产生恐惧心理做铺垫。

4.在文中画出能表现“我”遇险时心理状态的词语或句子。这些词语或句子写出了“我”当时怎样的心理状态?

表现心理状态的词语或句子:①这才开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。②我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动。③吓坏了。④这种情景让我感到反胃。⑤我往下看,感到阵阵晕眩。有人在哭泣、呻吟。我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。

“我”当时的心理状态:多种感情交织,有被抛弃的委屈,有受嘲笑的羞辱,有不知所措的迷惘,有不该冒险的后悔,然而最强烈的是恐惧感。

阅读课文—合作与探究

5.第17、18段中的“夜幕降临”“一片寂静”“第一颗星星出现在天空”,这些属于什么描写 有什么作用

景物描写。作用:渲染出一种暗淡、沉寂、恐怖的气氛,烘托出我的紧张、恐惧和无助的心理。

6.分析“我”悬崖脱险过程中的心理变化?分析其在文中的作用。

阅读课文—合作与探究

三、探究人物形象

1.父亲是如何帮助“我”脱险的?你认为文中的父亲是怎样一个人?如果是母亲来的话,你觉得她又会怎样做?

父亲先是用安慰的口吻说“要吃晚饭了”来分散“我”恐惧的心理,安慰我,然后又鼓励“我”说, “你能爬上去,你就能下来”,使我对自己拥有信心,而最重要的是,他教给了“我”脱险的正确方法。

他是一位真正懂得如何热爱自己孩子的父亲。父亲这样做,是为了让儿子在历练中增加独立克服困难的勇气和经验,从心理上帮助孩子成长。因此,他是一位教子有方、真爱儿子的好父亲。

如果是母亲来的话,她会叫“我”别动,然后叫来很多人救“我”。脱险之后,可能不准“我”再与伙伴们一起玩,不允许“我”轻易出门。母亲的做法,其实是一种溺爱。“我”之所以变得胆小、懦弱,就是因为母亲警告我“不能冒险”。

阅读课文—合作与探究

2.当伙伴们将“我”抛弃在悬崖上时,杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。你觉得杰里是“我”最好的朋友吗?你如何评价杰里?

杰里是一个善良、细心、重友情的男孩,是我的好朋友。他鼓励“我”别做胆小鬼,当“我”伏在岩石上下不来时,别的孩子都嘲笑“我”,而他没有。但他也有左右为难的地方,当其他小伙伴离去时,他面对的一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友,所以杰里虽然对我“看起来很担心”,但还是和大家一起走了。当“我”在悬崖上害怕恐惧、孤独无助的时候,其他孩子早已忘记了此事,是杰里找来了“我”的父亲,助“我”脱险。

杰利低估了“我”的懦弱,他认为悬崖不是太高,“我”应该能够翻过悬崖。杰里虽然有做得不够好的地方,但他仍然是“我”真正的好朋友。

阅读课文—合作与探究

四、理解主旨

1.文章标题《走一步,再走一步》的含义是什么?

① 表层含义:“我”在父亲鼓励下,一步一步走下悬崖。

② 文章标题运用了反复的修辞手法,是本文的“文眼”,它具有深层的含义:化解困难,逐个击破,最终战胜困难。

2.最后一段的主要表达方式是什么?有何作用?

议论。总结全文,升华中心(画龙点睛)。

主题:这篇课文通过我童年时爬悬崖遇险以及在父亲的帮助下脱险的经历,揭示了一个深刻的人生哲理:在困难面前,不能畏难怯步,而是要化解困难,由易入手、各个击破,就能最终战胜困难。

阅读课文—合作与探究

拓展延伸

1.假如“我”的父亲没有来,你作为“我”的同学,怎么办

2.假如你是孤身一人在悬崖上,将怎么办

3.读了这篇文章,请你联系自己的生活实际,谈谈如何战胜生活中的困难,实现理想。

课堂小结

同学们,“我”从一件小事,感悟到一个人生哲理,获得一生享用不尽的精神财富。由此可知,生活中要善于感悟,要善于从事件中悟到道理。哲理是有普遍意义的,善于感悟,人就会聪明起来,精神也就越来越充盈。

做人也好,做学问也罢,如果像本文作者那样,不断思考,因事推理,你的思想将会闪现理性美的光芒,你也将拥有一个高质量的人生。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

义务教育教科书(部编版)

语文/七年级上册

14.走一步,再走一步

学习目标

1、通过自读课文,感知课文内容,梳理故事情节,把握记叙文的六要素。(重点)

2、品味课文中心理描写和环境描写的作用,把握人物心理成长的过程。(重点)

3、理解文题《走一步,再走一步》的内涵,结合自己的生活体验,感悟故事所蕴含的人生哲理。(难点)

课程导入

同学们,生活中有些人遇到困难会迎难而上,有些人遇到困难会畏缩不前。这样,生活中就会出现强者和弱者。

莫顿·亨特由一个弱者转变为一个强者,是怎样的一段经历让他发生了这样的转变呢?

今天,让我们走进《走一步,再走一步》去探个究竟。

1.走近作者

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。曾担任空军飞行员。有《心理学的故事》《爱情的自然史》等。

自主探究——预习与交流

2.交流背景

这篇文章是美国作家莫顿·亨特65岁那年写的,回忆8岁时爬悬崖,父亲帮助自己脱险的一次经历。作者把这一经验推而广之,成为人生的宝贵财富,成为战胜一切艰难的法宝。

自主探究——预习与交流

3.读准字音

灼人 趴下 酷热 附和

突兀 怦怦 嘲笑

晕眩 哭泣 呻吟

(zhuó)

(pā)

(kù)

(hè)

(wù)

(pēnɡ)

(cháo)

(xuàn)

(qì)

(shēn)

自主探究——预习与交流

恍惚 凌乱 暮色 厌倦

畏惧 抽噎 参差不齐

小心翼翼 哄堂大笑

(hū)

(línɡ)

(mù)

(juàn)

(wèi)

(yē)

(cēn cī)

(yì)

(hōng)

自主探究——预习与交流

4.词语解释

耸立:高高地直立。

恍惚:神志不清,精神不集中。

抽噎:一吸一顿地哭泣。

参差不齐:形容不一致,有差别。

哄堂大笑:形容全屋子的人同时大笑。

小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢。翼翼,恭敬、谨慎样子。

惊慌失措:因害怕慌张而举止失常,不知所措。措,措施、办法。

自主探究——预习与交流

一、整体感知

1.快速默读课文并复述故事情节。

自读指导:

(1)默读要求:不出声、不动唇、不指读、不回顾,一气呵成读完全文。

(2)可以用 “//”“/”划分号划分段落与层次,用“——”画出标志时空转换的语句来帮助你厘清故事情节。

(3)组内成员互相复述课文。

阅读课文—合作与探究

2.厘清本文记叙的六要素(时间、地点、人物、起因、经过、结果),然后用简洁的语言概括故事的主要内容。

时间:一个酷热的七月天。

地点:费城。

人物:我和五个男孩子。

起因:厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好的事。

经过:伙伴们爬下悬崖,我孤身被困在石架上。(悬崖多高?石架多高?)

结果:杰里带着爸爸找到我,我在爸爸的指导下,爬下悬崖。

主要内容:文章叙述了“我”在悬崖上冒险、遇险、脱险的经历,并由此悟出了深刻的人生哲理。

阅读课文—合作与探究

3.厘清文章写作思路,给课文划分部分并概括各部分的内容。

第一部分(1-6):写“我”决定和小伙伴们一起去爬悬崖而冒险。

第二部分(7-17):写“我”和小伙伴一起爬悬崖时被抛弃而遇险。

第三部分(18-28):写“我”在父亲的鼓励和指导下成功脱险。

第四部分( 29 ):写“我”成功脱险后的人生感悟。

阅读课文—合作与探究

二、深层探究

1.“然后他们出发了,气喘吁吁地一路小跑,就像一群迷路的小狗。”这句话运用的修辞手法是什么?为什么“我”听到提议后却犹豫了

运用了比喻的修辞手法。既生动形象地表现了孩子们活泼好动的特点,又含蓄地表达了作者对这种冒险行为的不赞成。“我”之所以会犹豫,是因为“我”是一个病弱的孩子,受到了母亲“不能冒险”的警告。

2.犹豫不决的“我”为什么又决定去爬悬崖了呢?

因为“我”不愿意当胆小鬼,所以决定去冒险。

阅读课文—合作与探究

3.在“我”爬悬崖前,先对要爬的悬崖进行环境描写的作用是什么?

为下文写“我”悬崖遇险和“我”产生恐惧心理做铺垫。

4.在文中画出能表现“我”遇险时心理状态的词语或句子。这些词语或句子写出了“我”当时怎样的心理状态?

表现心理状态的词语或句子:①这才开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。②我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动。③吓坏了。④这种情景让我感到反胃。⑤我往下看,感到阵阵晕眩。有人在哭泣、呻吟。我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。

“我”当时的心理状态:多种感情交织,有被抛弃的委屈,有受嘲笑的羞辱,有不知所措的迷惘,有不该冒险的后悔,然而最强烈的是恐惧感。

阅读课文—合作与探究

5.第17、18段中的“夜幕降临”“一片寂静”“第一颗星星出现在天空”,这些属于什么描写 有什么作用

景物描写。作用:渲染出一种暗淡、沉寂、恐怖的气氛,烘托出我的紧张、恐惧和无助的心理。

6.分析“我”悬崖脱险过程中的心理变化?分析其在文中的作用。

阅读课文—合作与探究

三、探究人物形象

1.父亲是如何帮助“我”脱险的?你认为文中的父亲是怎样一个人?如果是母亲来的话,你觉得她又会怎样做?

父亲先是用安慰的口吻说“要吃晚饭了”来分散“我”恐惧的心理,安慰我,然后又鼓励“我”说, “你能爬上去,你就能下来”,使我对自己拥有信心,而最重要的是,他教给了“我”脱险的正确方法。

他是一位真正懂得如何热爱自己孩子的父亲。父亲这样做,是为了让儿子在历练中增加独立克服困难的勇气和经验,从心理上帮助孩子成长。因此,他是一位教子有方、真爱儿子的好父亲。

如果是母亲来的话,她会叫“我”别动,然后叫来很多人救“我”。脱险之后,可能不准“我”再与伙伴们一起玩,不允许“我”轻易出门。母亲的做法,其实是一种溺爱。“我”之所以变得胆小、懦弱,就是因为母亲警告我“不能冒险”。

阅读课文—合作与探究

2.当伙伴们将“我”抛弃在悬崖上时,杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。你觉得杰里是“我”最好的朋友吗?你如何评价杰里?

杰里是一个善良、细心、重友情的男孩,是我的好朋友。他鼓励“我”别做胆小鬼,当“我”伏在岩石上下不来时,别的孩子都嘲笑“我”,而他没有。但他也有左右为难的地方,当其他小伙伴离去时,他面对的一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友,所以杰里虽然对我“看起来很担心”,但还是和大家一起走了。当“我”在悬崖上害怕恐惧、孤独无助的时候,其他孩子早已忘记了此事,是杰里找来了“我”的父亲,助“我”脱险。

杰利低估了“我”的懦弱,他认为悬崖不是太高,“我”应该能够翻过悬崖。杰里虽然有做得不够好的地方,但他仍然是“我”真正的好朋友。

阅读课文—合作与探究

四、理解主旨

1.文章标题《走一步,再走一步》的含义是什么?

① 表层含义:“我”在父亲鼓励下,一步一步走下悬崖。

② 文章标题运用了反复的修辞手法,是本文的“文眼”,它具有深层的含义:化解困难,逐个击破,最终战胜困难。

2.最后一段的主要表达方式是什么?有何作用?

议论。总结全文,升华中心(画龙点睛)。

主题:这篇课文通过我童年时爬悬崖遇险以及在父亲的帮助下脱险的经历,揭示了一个深刻的人生哲理:在困难面前,不能畏难怯步,而是要化解困难,由易入手、各个击破,就能最终战胜困难。

阅读课文—合作与探究

拓展延伸

1.假如“我”的父亲没有来,你作为“我”的同学,怎么办

2.假如你是孤身一人在悬崖上,将怎么办

3.读了这篇文章,请你联系自己的生活实际,谈谈如何战胜生活中的困难,实现理想。

课堂小结

同学们,“我”从一件小事,感悟到一个人生哲理,获得一生享用不尽的精神财富。由此可知,生活中要善于感悟,要善于从事件中悟到道理。哲理是有普遍意义的,善于感悟,人就会聪明起来,精神也就越来越充盈。

做人也好,做学问也罢,如果像本文作者那样,不断思考,因事推理,你的思想将会闪现理性美的光芒,你也将拥有一个高质量的人生。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首