专题二 行星地球——2023届新高考地理二轮复习(47张)

文档属性

| 名称 | 专题二 行星地球——2023届新高考地理二轮复习(47张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 07:51:09 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

专题二 行星地球

一、考点

考点1.影响太阳辐射分布的因素。考点2.时间计算的方法。

考点3.昼夜长短的分布与变化。 考点4.正午太阳高度的计算及应用。

二、考点梳理

考点一 影响太阳辐射分布的因素

1.纬度位置

纬度低则正午太阳高度角大,太阳辐射经过大气的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射就多;反之,则少。这是太阳辐射从低纬向高纬递减的主要原因。太阳光线与地平面的夹角称为太阳高度角,它有日变化和年变化。太阳高度角大,则太阳辐射强。

2.天气状况

晴朗的天气,由于云层少且薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;阴雨的天气,由于云层厚且多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射就弱。如赤道地区被赤道低压带控制,多对流雨,而副热带地区被副高控制,多晴朗天气,所以赤道地区的太阳辐射要弱于副热带地区。

3.海拔高低

海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;反之,则弱。如青藏高原成为我国太阳辐射最强的地区,主要就是这个原因。

4.日照长短

日照时间长,获得太阳辐射强;日照时间短,获得太阳辐射弱。如我国夏季南北普遍高温,温差不大,是因为纬度越高的地区,白昼时间长,弥补了因太阳高度角低而损失的能量。

太阳辐射对地球的影响:

1、太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素。

2、太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源。

太阳辐射对人类生活的影响:

1、太阳直接为地球提供了光、 热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳。

2、太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球 上的水、大气运动和生物活动的主要动力。

3、作为工业主要能源的煤、石油等矿物燃料,是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能。

4、太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源。

【能力提升】

与太阳辐射相关的等值线图的判读

太阳辐射量线分布图、等云量线分布图、年日照时数等值线图等是等值线图考查的一种形式,这些图都貝备等值线图的般特征,在判读方法上与其他等值线图也有很大的相似性,在判读时可以充分借鉴其他等值线图的判读技巧。

(1)读数值

①读出图中最大值、最小值,求出差值大小。

②关注等值线数值大小的分布趋势,分析其数值变化规律(增大、减小方向等)。

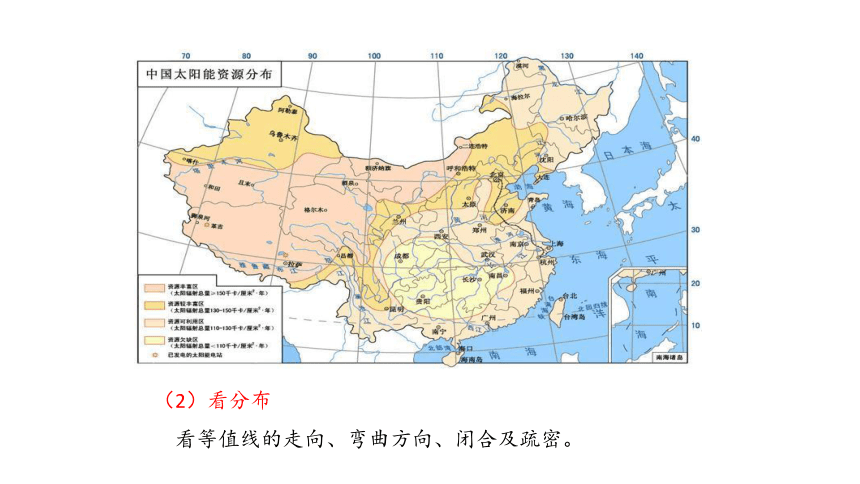

(2)看分布

看等值线的走向、弯曲方向、闭合及疏密。

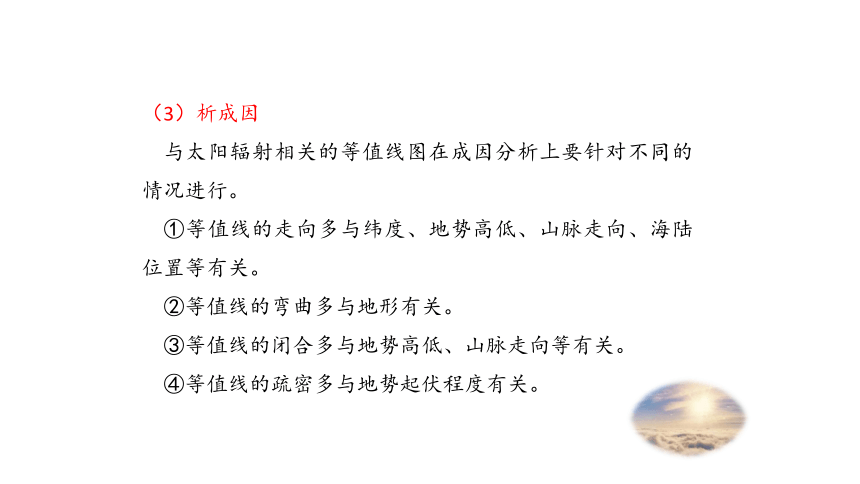

(3)析成因

与太阳辐射相关的等值线图在成因分析上要针对不同的情况进行。

①等值线的走向多与纬度、地势高低、山脉走向、海陆位置等有关。

②等值线的弯曲多与地形有关。

③等值线的闭合多与地势高低、山脉走向等有关。

④等值线的疏密多与地势起伏程度有关。

特别提示:

太阳辐射强的地方,热量不一定丰富,如青藏高原,由于海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足;但由于空气稀薄,大气吸收的地面长波辐射很少,大气的保温作用弱,成为我国夏季气温最低的地区

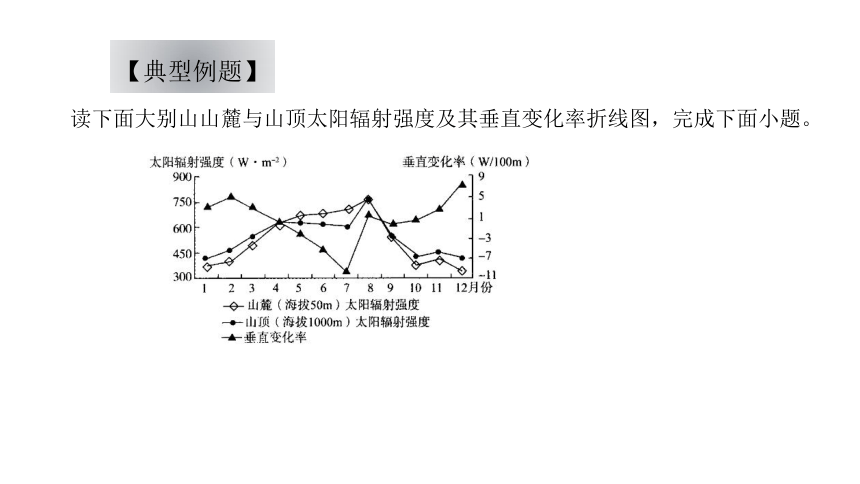

【典型例题】

读下面大别山山麓与山顶太阳辐射强度及其垂直变化率折线图,完成下面小题。

1.有关该地太阳辐射强度的叙述,正确的是( )

A.山麓太阳辐射强度始终大于山顶 B.山顶太阳辐射强度始终大于山麓

C.1—8月山麓太阳辐射强度一直增大 D.9—12月山顶太阳辐射强度一直减少

2.该地太阳辐射强度最大的月份不是6月而是8月,主要原因可能是8月( )

A.日照时间少 B.纬度低 C.晴天多 D.阴雨天多

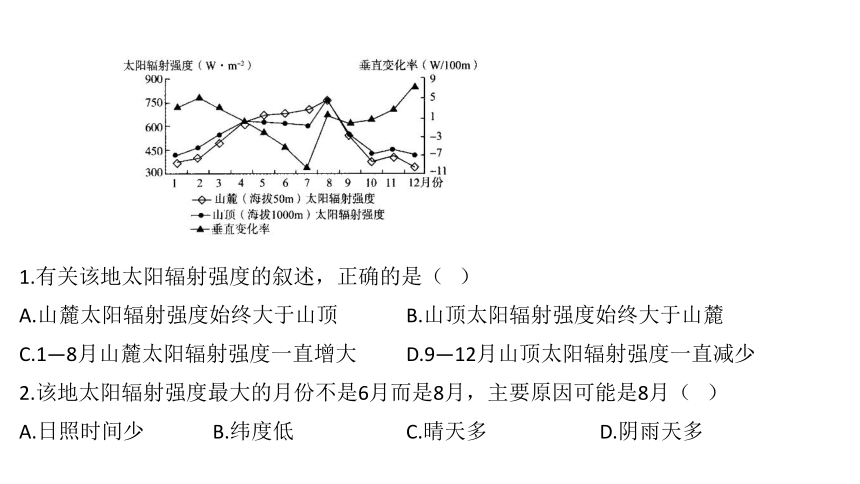

答案:1.答案:C

解析:本题考查太阳辐射强度统计图的判读。读图可知,山麓太阳辐射强度并非始终大于山顶太阳辐射强度,10月—次年4月山麓太阳辐射强度小于山顶太阳辐射强度,A错误;5—7月,太阳辐射强度山顶小于山麓,B错误;1—8月山麓太阳辐射强度一直增大,C正确;9—12月山顶太阳辐射强度并非一直减少,D错误。

2.答案:C

解析:本题考查影响太阳辐射的因素。该地太阳辐射强度最大的月份不是6月而是8月,是由于8月份我国锋面雨带北移至东北地区,该地区晴天多,太阳辐射强度较大,A、D错误,C正确;该地纬度无变化,B错误。

考点二 时间计算的方法

1.地方时的确定与计算

分为以下四步:一定时,二定向,三定差,四定值。

(1)定时:即确定计算时可作为条件用的已知地方时,常利用光照图中特殊经线的地方时,

①昼半球中央经线的地方时为12时。

②夜半球中央经线的地方时为24时或0时。

③晨线与赤道交点所在的经线地方时为6时。

④昏线与赤道交点所在的经线地方时为18时。

(2)定向:即确定所求点与已知时间点的相对东、西方向,如图中求E点的地方时,以D点作为已知时间点,则E点位于D点以东,应“东加”;若求F点地方时,以B点作为已知时间点,则F点位于B点以西,应“西减”。

(3)定差:即确定所求点与已知时间点的经度差,以确定时差,如E点所在经线NE与经线ND经度相差45°,时差为3小时。(4)定值:即根据前面所确定的条件计算所求时间。

“同减异加”

①经度差:两地同在东(西)经度,取两数之差;一地在东经度,另一地在西经度,取两数之和。

②时区差:两地同在东(西)时区,取两数之差;一地在东时区,另一地在西时区.取两数之和。

2.区时的计算

第一步:求所在时区的区号:区号=某地经度÷15°(商取整数,余数>7.5°进一,<7.5°舍去)

第二步:用两地所在时区数计算两地时差 (异区相加,同区相减) ,时区差就是时间差。

若两地同在东时区或西时区,则两地时区数值相减,即为所求时差值。

若两地分别位于东、西时区,则两地时区数值相加,即为所求时差值。

第三步求区时:所求区时=已知区时±时差

正负号选取原则:东加西减。(所求区时位于已知区时时区东侧,取“+”;若位于西侧,则取“-”。)

总结:求时差,同区相减,异区相加

区时的计算需要注意:东十二区和西十二区日期相差整一天,时分秒不变。

从东十二区向东越过日结线,日期减一天,从西十二区向西越过日界线,日期加一天

3.日期变更线

【拓展】

透过现象看“钟点”

地方时或区时计算中,经常通过.些生 活中的语言或现象提示的时间点来进行时间计算。

常见的生活“钟点”现象如下。

(1)正午表示当地12点,子夜表示当地0点或24点。

(2)一日内,太阳高度最大时或日影最短时,为当地正午12点。

(3)一日内,太阳位于正北或正南时(极 点除外),为当地正午12点。

(4)赤道附近地区,日出时地方时接近6点;日落时接近18点。

(5)出现极昼现象的地区,太阳高度最小时地方时为0点,太阳高度最大时为12点;对于北半球极昼地区而言,太阳位于正北时地方时为0点,位于正南时为12点;对于南半球极昼地区而言,太阳位于正南时地方时为0点,位于正北时为12点。

(6)对于出现极夜现象的地区来讲,极夜后首次见到太阳的时刻为当地12点;对于北半球极夜区而言,极夜后首次日出时(正午12点),太阳位于正南地平线上;对于南半球极夜区而言,极夜后首次日出时(正午12点),太阳位于正北地平线上。

(2022·浙江)摄影爱好者在南半球某地朝西北固定方向拍摄太阳照片,拍摄时间为K日及其前、后第8天的同一时刻。图左为合成后的照片,图右为地球公转轨道示意图。完成下面小题。

拍摄时间为北京时间5点,全球处于不同日期的范围之比约为( )A.1:1 B.1:5 C.2:5 D.3:5

【典型例题】

答案 : D

解析:根据题意,北京时间为5点,新的一天零点经线应该在45°E(120°E-丨5-0丨×15=45°),因此新的一天为180-45°=135°,而旧的一天范围为180°+45°=225°,比列135∶225=3∶5,故选D。

考点3 昼夜长短的分布与变化

1.昼弧和夜弧

由于黄赤交角的存在,使地球公转过程中各纬线圈上昼弧与夜弧的长度不断地发生变化,从而产生了昼夜长短的变化。

2.季节变化规律

晨线和昏线的确定

(1)自转法:

顺着地球自转的方向,由夜半球进入昼半球即为晨线,由昼半球进入夜半球即为昏线。

(2)时间法

晨线与赤道交点处为6时,昏线与赤道交点处为18时。

(3)方位法

夜半球西侧为昏线,东侧晨线,昼半球西侧为晨线,东侧昏线。

【判读方法】

3.昼夜长短的计算

(1)根据日出、日落时间求昼夜长短

某地昼长=(12时—日出时间)×2;

某地夜长=(24时—日落时间)×2;

日出时间:晨线与纬线交点所在经线的地方时;

日落时间:昏线与纬线交点所在经线的地方时。

(2)根据日出或日落时间特点进行计算。

光照图上昼夜长短的计算根据该点所在纬线圈昼弧和夜弧所跨的经度来推算(V=15°/小时);昼弧+夜弧=360°;

昼长=昼弧/V,夜长=夜弧/N;昼长+夜长=24小时。

(3)根据纬度的分布特点进行计算。

①同纬度各地的昼长相等,夜长相等;南北半球纬度相同的地区昼夜长短对称分布。②哪个半球处于夏半年,这个半球昼长夜短且纬度越高,昼越长。另一半球昼短夜长,且纬度越高,夜越长。

【典型例题】

我国某中学生在学校附近通过天文观测,绘制出北极星光线与正午太阳光线之间夹角α的年变化曲线,下图为该曲线示意图。完成下面小题。

符合“昼变短,夜比昼长”条件的时段是( )

A.甲至乙 B.乙至丙 C.丙至丁 D.丁至戊

答案:D

解析:本题考查地球运动。根据所学知识可知,北极星光线与地面的夹角为当地的纬度,正午太阳高度在夏至日达到最大值,所以北半球北极星光线与正午太阳光线的夹角a,在夏至日达到最小值,冬至日达到最大值。根据图示信息可知,丙为夏至日,甲、戊为冬至日,乙为春分日,丁为秋分日,北半球符合“昼变短,夜比昼长”的是秋分日到冬至日,应是图中的丁至戊,D项正确。

(2021,河北卷)家住某城(36.5°N,116°E)的小明,秋分时节搬进了新楼房,站在书房2.6米高的落地窗前,远处公园美景尽收眼底。图4示意书房平面布局。据此完成下列各题。

从入住到次年春分,书房的日采光时间变化趋势是( )

A.一直增加 B.先增后减 C.一直减少 D.先减后增

解析:本题考查昼夜长短的变化规律。该地位于36.5°N,图中显示落地窗位于正南方,所以影响书房日采光时间的主要是昼长的变化。秋分时搬入新楼,此时太阳直射赤道,从入住到次年春分,太阳直射点由赤道向南移动到南回归线,然后再往北移动到赤道,该地昼长先变短后变长,所以日采光时间变化趋势是先减后增,D项正确。

答案:D

考点4 正午太阳高度的计算及应用

①回归线之间的地区:

正午太阳高度最大值为90°,全年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值。如右图A。

②回归线上:

正午太阳高度的最大值为90°,全年有一次太阳直射现象,即一年中有一个正午太阳高度最大值。如右图B。

③回归线至极点之间的地区:正午太阳高度最大值小于90°,全年没有太阳直射现象。一年中有一个正午太阳高度最大值。如右图C。

正午太阳高度的季节变化规律

—年变化规律

2.正午太阳高度的计算及应用

(1)正午太阳高度的计算

公式:H=90°-(φ±θ)

(φ指当地纬度,θ指太阳直射点纬度)。

“同减异加”当太阳直射点与当地不在同一半球(异)时,计算过程中用“+”,若在同一半球,则用“-”。

(2)正午太阳高度的应用——楼间距、楼高的计算

为了更好地保证南各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。以我国为例,南楼高度为h.该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距S= h* cotH 。根据此理论可知,为保证采光:纬度越高,两楼间距越大。

三、正午太阳高度与影子问题

1.物影长度

太阳直射点上,物体的影长为0;正午太阳高度越大,物影越短;正午太阳高度越小,物影越长。正午是一天中物影最短的时刻,即一天中物影最短时该地地方时为12:00。

2.物影朝向

物影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),冬至日物影最长,夏至日物影最短:南回归线以南的地区,正午的物影全年朝向正南(南极点除外),夏至日物影最长,冬至日物影最短:南北回归线之间的地区,正午物影夏至日朝向正南,冬至日朝向正北,直射时物影最短(等于0)。

【典型例题】

(2021·江苏)图为2016年12月8日游客在悉尼(33°55'S,150°53'E)15时15分拍摄的照片。据此完成下列各题。

该日悉尼的正午太阳高度角大约是( )

A.32° B.58° C.66° D.79°

答案:D

解析:南北回归线的纬度大约是23.5°,太阳直射点在回归线之间移动,大概四天移动1°,12月22日太阳直射点在23.5°S附近,故12月8日太阳直射点位于南回归线以北约3.5°,可求出当日直射20°S附近,结合正午太阳高度角计算公式H=90°一∣纬度差∣(纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值),悉尼的正午太阳高度角约是H=90°一|纬度差|=90°-(33°55'-20°)=76°05';故D选项最接近,ABC选项错误。故选D。

谢谢观赏!

专题二 行星地球

一、考点

考点1.影响太阳辐射分布的因素。考点2.时间计算的方法。

考点3.昼夜长短的分布与变化。 考点4.正午太阳高度的计算及应用。

二、考点梳理

考点一 影响太阳辐射分布的因素

1.纬度位置

纬度低则正午太阳高度角大,太阳辐射经过大气的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射就多;反之,则少。这是太阳辐射从低纬向高纬递减的主要原因。太阳光线与地平面的夹角称为太阳高度角,它有日变化和年变化。太阳高度角大,则太阳辐射强。

2.天气状况

晴朗的天气,由于云层少且薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;阴雨的天气,由于云层厚且多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射就弱。如赤道地区被赤道低压带控制,多对流雨,而副热带地区被副高控制,多晴朗天气,所以赤道地区的太阳辐射要弱于副热带地区。

3.海拔高低

海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;反之,则弱。如青藏高原成为我国太阳辐射最强的地区,主要就是这个原因。

4.日照长短

日照时间长,获得太阳辐射强;日照时间短,获得太阳辐射弱。如我国夏季南北普遍高温,温差不大,是因为纬度越高的地区,白昼时间长,弥补了因太阳高度角低而损失的能量。

太阳辐射对地球的影响:

1、太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素。

2、太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源。

太阳辐射对人类生活的影响:

1、太阳直接为地球提供了光、 热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳。

2、太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球 上的水、大气运动和生物活动的主要动力。

3、作为工业主要能源的煤、石油等矿物燃料,是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能。

4、太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源。

【能力提升】

与太阳辐射相关的等值线图的判读

太阳辐射量线分布图、等云量线分布图、年日照时数等值线图等是等值线图考查的一种形式,这些图都貝备等值线图的般特征,在判读方法上与其他等值线图也有很大的相似性,在判读时可以充分借鉴其他等值线图的判读技巧。

(1)读数值

①读出图中最大值、最小值,求出差值大小。

②关注等值线数值大小的分布趋势,分析其数值变化规律(增大、减小方向等)。

(2)看分布

看等值线的走向、弯曲方向、闭合及疏密。

(3)析成因

与太阳辐射相关的等值线图在成因分析上要针对不同的情况进行。

①等值线的走向多与纬度、地势高低、山脉走向、海陆位置等有关。

②等值线的弯曲多与地形有关。

③等值线的闭合多与地势高低、山脉走向等有关。

④等值线的疏密多与地势起伏程度有关。

特别提示:

太阳辐射强的地方,热量不一定丰富,如青藏高原,由于海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足;但由于空气稀薄,大气吸收的地面长波辐射很少,大气的保温作用弱,成为我国夏季气温最低的地区

【典型例题】

读下面大别山山麓与山顶太阳辐射强度及其垂直变化率折线图,完成下面小题。

1.有关该地太阳辐射强度的叙述,正确的是( )

A.山麓太阳辐射强度始终大于山顶 B.山顶太阳辐射强度始终大于山麓

C.1—8月山麓太阳辐射强度一直增大 D.9—12月山顶太阳辐射强度一直减少

2.该地太阳辐射强度最大的月份不是6月而是8月,主要原因可能是8月( )

A.日照时间少 B.纬度低 C.晴天多 D.阴雨天多

答案:1.答案:C

解析:本题考查太阳辐射强度统计图的判读。读图可知,山麓太阳辐射强度并非始终大于山顶太阳辐射强度,10月—次年4月山麓太阳辐射强度小于山顶太阳辐射强度,A错误;5—7月,太阳辐射强度山顶小于山麓,B错误;1—8月山麓太阳辐射强度一直增大,C正确;9—12月山顶太阳辐射强度并非一直减少,D错误。

2.答案:C

解析:本题考查影响太阳辐射的因素。该地太阳辐射强度最大的月份不是6月而是8月,是由于8月份我国锋面雨带北移至东北地区,该地区晴天多,太阳辐射强度较大,A、D错误,C正确;该地纬度无变化,B错误。

考点二 时间计算的方法

1.地方时的确定与计算

分为以下四步:一定时,二定向,三定差,四定值。

(1)定时:即确定计算时可作为条件用的已知地方时,常利用光照图中特殊经线的地方时,

①昼半球中央经线的地方时为12时。

②夜半球中央经线的地方时为24时或0时。

③晨线与赤道交点所在的经线地方时为6时。

④昏线与赤道交点所在的经线地方时为18时。

(2)定向:即确定所求点与已知时间点的相对东、西方向,如图中求E点的地方时,以D点作为已知时间点,则E点位于D点以东,应“东加”;若求F点地方时,以B点作为已知时间点,则F点位于B点以西,应“西减”。

(3)定差:即确定所求点与已知时间点的经度差,以确定时差,如E点所在经线NE与经线ND经度相差45°,时差为3小时。(4)定值:即根据前面所确定的条件计算所求时间。

“同减异加”

①经度差:两地同在东(西)经度,取两数之差;一地在东经度,另一地在西经度,取两数之和。

②时区差:两地同在东(西)时区,取两数之差;一地在东时区,另一地在西时区.取两数之和。

2.区时的计算

第一步:求所在时区的区号:区号=某地经度÷15°(商取整数,余数>7.5°进一,<7.5°舍去)

第二步:用两地所在时区数计算两地时差 (异区相加,同区相减) ,时区差就是时间差。

若两地同在东时区或西时区,则两地时区数值相减,即为所求时差值。

若两地分别位于东、西时区,则两地时区数值相加,即为所求时差值。

第三步求区时:所求区时=已知区时±时差

正负号选取原则:东加西减。(所求区时位于已知区时时区东侧,取“+”;若位于西侧,则取“-”。)

总结:求时差,同区相减,异区相加

区时的计算需要注意:东十二区和西十二区日期相差整一天,时分秒不变。

从东十二区向东越过日结线,日期减一天,从西十二区向西越过日界线,日期加一天

3.日期变更线

【拓展】

透过现象看“钟点”

地方时或区时计算中,经常通过.些生 活中的语言或现象提示的时间点来进行时间计算。

常见的生活“钟点”现象如下。

(1)正午表示当地12点,子夜表示当地0点或24点。

(2)一日内,太阳高度最大时或日影最短时,为当地正午12点。

(3)一日内,太阳位于正北或正南时(极 点除外),为当地正午12点。

(4)赤道附近地区,日出时地方时接近6点;日落时接近18点。

(5)出现极昼现象的地区,太阳高度最小时地方时为0点,太阳高度最大时为12点;对于北半球极昼地区而言,太阳位于正北时地方时为0点,位于正南时为12点;对于南半球极昼地区而言,太阳位于正南时地方时为0点,位于正北时为12点。

(6)对于出现极夜现象的地区来讲,极夜后首次见到太阳的时刻为当地12点;对于北半球极夜区而言,极夜后首次日出时(正午12点),太阳位于正南地平线上;对于南半球极夜区而言,极夜后首次日出时(正午12点),太阳位于正北地平线上。

(2022·浙江)摄影爱好者在南半球某地朝西北固定方向拍摄太阳照片,拍摄时间为K日及其前、后第8天的同一时刻。图左为合成后的照片,图右为地球公转轨道示意图。完成下面小题。

拍摄时间为北京时间5点,全球处于不同日期的范围之比约为( )A.1:1 B.1:5 C.2:5 D.3:5

【典型例题】

答案 : D

解析:根据题意,北京时间为5点,新的一天零点经线应该在45°E(120°E-丨5-0丨×15=45°),因此新的一天为180-45°=135°,而旧的一天范围为180°+45°=225°,比列135∶225=3∶5,故选D。

考点3 昼夜长短的分布与变化

1.昼弧和夜弧

由于黄赤交角的存在,使地球公转过程中各纬线圈上昼弧与夜弧的长度不断地发生变化,从而产生了昼夜长短的变化。

2.季节变化规律

晨线和昏线的确定

(1)自转法:

顺着地球自转的方向,由夜半球进入昼半球即为晨线,由昼半球进入夜半球即为昏线。

(2)时间法

晨线与赤道交点处为6时,昏线与赤道交点处为18时。

(3)方位法

夜半球西侧为昏线,东侧晨线,昼半球西侧为晨线,东侧昏线。

【判读方法】

3.昼夜长短的计算

(1)根据日出、日落时间求昼夜长短

某地昼长=(12时—日出时间)×2;

某地夜长=(24时—日落时间)×2;

日出时间:晨线与纬线交点所在经线的地方时;

日落时间:昏线与纬线交点所在经线的地方时。

(2)根据日出或日落时间特点进行计算。

光照图上昼夜长短的计算根据该点所在纬线圈昼弧和夜弧所跨的经度来推算(V=15°/小时);昼弧+夜弧=360°;

昼长=昼弧/V,夜长=夜弧/N;昼长+夜长=24小时。

(3)根据纬度的分布特点进行计算。

①同纬度各地的昼长相等,夜长相等;南北半球纬度相同的地区昼夜长短对称分布。②哪个半球处于夏半年,这个半球昼长夜短且纬度越高,昼越长。另一半球昼短夜长,且纬度越高,夜越长。

【典型例题】

我国某中学生在学校附近通过天文观测,绘制出北极星光线与正午太阳光线之间夹角α的年变化曲线,下图为该曲线示意图。完成下面小题。

符合“昼变短,夜比昼长”条件的时段是( )

A.甲至乙 B.乙至丙 C.丙至丁 D.丁至戊

答案:D

解析:本题考查地球运动。根据所学知识可知,北极星光线与地面的夹角为当地的纬度,正午太阳高度在夏至日达到最大值,所以北半球北极星光线与正午太阳光线的夹角a,在夏至日达到最小值,冬至日达到最大值。根据图示信息可知,丙为夏至日,甲、戊为冬至日,乙为春分日,丁为秋分日,北半球符合“昼变短,夜比昼长”的是秋分日到冬至日,应是图中的丁至戊,D项正确。

(2021,河北卷)家住某城(36.5°N,116°E)的小明,秋分时节搬进了新楼房,站在书房2.6米高的落地窗前,远处公园美景尽收眼底。图4示意书房平面布局。据此完成下列各题。

从入住到次年春分,书房的日采光时间变化趋势是( )

A.一直增加 B.先增后减 C.一直减少 D.先减后增

解析:本题考查昼夜长短的变化规律。该地位于36.5°N,图中显示落地窗位于正南方,所以影响书房日采光时间的主要是昼长的变化。秋分时搬入新楼,此时太阳直射赤道,从入住到次年春分,太阳直射点由赤道向南移动到南回归线,然后再往北移动到赤道,该地昼长先变短后变长,所以日采光时间变化趋势是先减后增,D项正确。

答案:D

考点4 正午太阳高度的计算及应用

①回归线之间的地区:

正午太阳高度最大值为90°,全年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值。如右图A。

②回归线上:

正午太阳高度的最大值为90°,全年有一次太阳直射现象,即一年中有一个正午太阳高度最大值。如右图B。

③回归线至极点之间的地区:正午太阳高度最大值小于90°,全年没有太阳直射现象。一年中有一个正午太阳高度最大值。如右图C。

正午太阳高度的季节变化规律

—年变化规律

2.正午太阳高度的计算及应用

(1)正午太阳高度的计算

公式:H=90°-(φ±θ)

(φ指当地纬度,θ指太阳直射点纬度)。

“同减异加”当太阳直射点与当地不在同一半球(异)时,计算过程中用“+”,若在同一半球,则用“-”。

(2)正午太阳高度的应用——楼间距、楼高的计算

为了更好地保证南各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。以我国为例,南楼高度为h.该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距S= h* cotH 。根据此理论可知,为保证采光:纬度越高,两楼间距越大。

三、正午太阳高度与影子问题

1.物影长度

太阳直射点上,物体的影长为0;正午太阳高度越大,物影越短;正午太阳高度越小,物影越长。正午是一天中物影最短的时刻,即一天中物影最短时该地地方时为12:00。

2.物影朝向

物影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),冬至日物影最长,夏至日物影最短:南回归线以南的地区,正午的物影全年朝向正南(南极点除外),夏至日物影最长,冬至日物影最短:南北回归线之间的地区,正午物影夏至日朝向正南,冬至日朝向正北,直射时物影最短(等于0)。

【典型例题】

(2021·江苏)图为2016年12月8日游客在悉尼(33°55'S,150°53'E)15时15分拍摄的照片。据此完成下列各题。

该日悉尼的正午太阳高度角大约是( )

A.32° B.58° C.66° D.79°

答案:D

解析:南北回归线的纬度大约是23.5°,太阳直射点在回归线之间移动,大概四天移动1°,12月22日太阳直射点在23.5°S附近,故12月8日太阳直射点位于南回归线以北约3.5°,可求出当日直射20°S附近,结合正午太阳高度角计算公式H=90°一∣纬度差∣(纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值),悉尼的正午太阳高度角约是H=90°一|纬度差|=90°-(33°55'-20°)=76°05';故D选项最接近,ABC选项错误。故选D。

谢谢观赏!

同课章节目录