20《曹刿论战》第2课时课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 20《曹刿论战》第2课时课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1001.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 12:46:11 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

20 曹刿论战

第2课时

学情回顾

01

课堂小结

03

积累拓展

04

CONTENTS 教学目录

02

精读课文

教材课后习题

05

上一节课我们梳理了《曹刿论战》的重点字词,疏通了文章大意,了解了故事

的主要内容。

这节课让我们继续学习本课,

体会人物的精神和古人的智慧。

学情回顾

战争的时间

交战的双方

战争的性质

十年春

齐国、鲁国

齐师伐我

精读课文

分析讨论

1.“十年春,齐师伐我”这句话交待了哪些内容?

精神:曹刿身份卑微,却能在危急时刻挺身而出,表现了他强烈的爱国热情。

原因:齐国军队攻打鲁国,鲁庄公被迫迎战,曹刿认为当权者目光短浅,不能深谋远虑。

2.曹刿请见鲁庄公的原因是什么?表现了曹刿的什么精神?

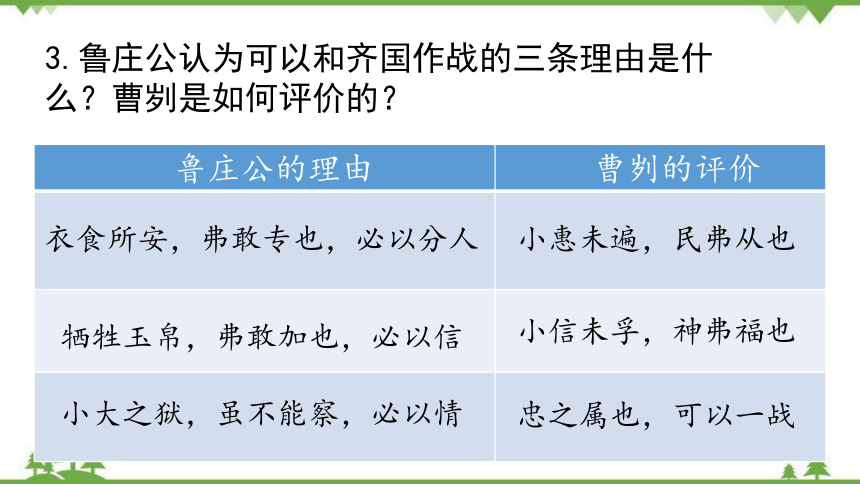

衣食所安,弗敢专也,必以分人

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

小大之狱,虽不能察,必以情

小惠未遍,民弗从也

小信未孚,神弗福也

忠之属也,可以一战

鲁庄公的理由

曹刿的评价

3.鲁庄公认为可以和齐国作战的三条理由是什么?曹刿是如何评价的?

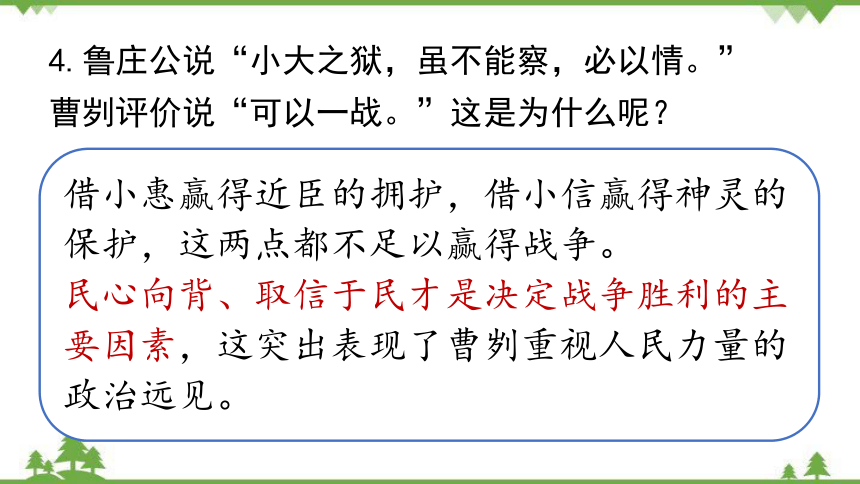

借小惠赢得近臣的拥护,借小信赢得神灵的保护,这两点都不足以赢得战争。

民心向背、取信于民才是决定战争胜利的主要因素,这突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

4.鲁庄公说“小大之狱,虽不能察,必以情。”曹刿评价说“可以一战。”这是为什么呢?

表现鲁庄公急躁冒进

将鼓

对比

表现曹刿机敏、持重

未可

鲁庄公

将驰

曹刿

未可

5.第2段主要运用了什么表现手法?

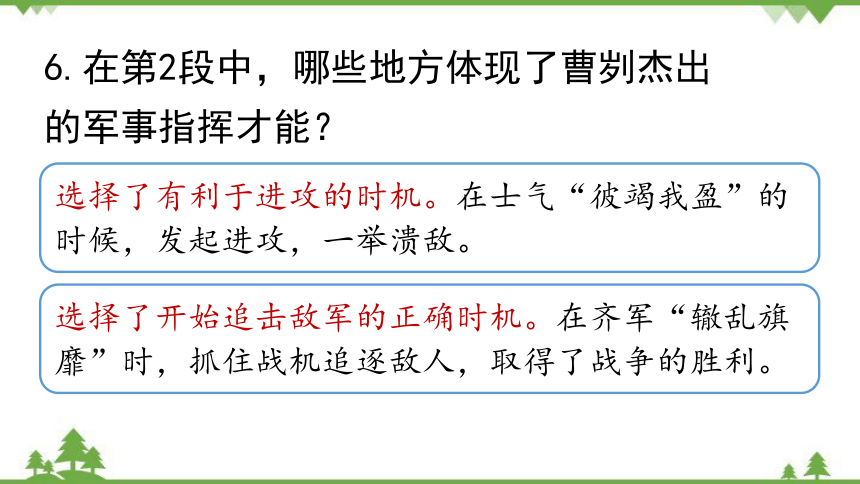

选择了有利于进攻的时机。在士气“彼竭我盈”的时候,发起进攻,一举溃敌。

选择了开始追击敌军的正确时机。在齐军“辙乱旗靡”时,抓住战机追逐敌人,取得了战争的胜利。

6.在第2段中,哪些地方体现了曹刿杰出的军事指挥才能?

“既克”而不知“其故”,突出了鲁庄公的“鄙”、不懂军事,引出下文曹刿的论述。

承上启下

7.“既克,公问其故。”在文中有什么作用?

①政治上取信于民

鲁庄公和曹刿的战前对话表明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。

8.这场战争,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

②运用正确的战略战术,把握时机

曹刿根据齐军的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,通过双方士气的此消彼长,很快就扭转了双方力量对比的优劣关系,一举溃敌。取胜之后,曹刿唯恐中了齐国诱敌伏击的圈套,并不急着追击,而是在眺望敌军,发现其“辙乱旗靡”后才下令追击。这些均表明他在极善用计的同时,也时刻

保持高度警惕,防备对方运用计谋。

远谋

有远见卓识,充分认识到“取信于民”才是战争取胜的关键,因而非常重视战前的政治准备。

政治上

军事上

机敏持重,知“士气盈竭”,善于把握战机,有当机立断的才干;知“战场虚实”,有务实求真的才智。

9.课文中哪两个字最能概括曹刿这一人物的特点?结合全文进行分析。

寄希望于施行的“小惠”和神灵的保佑

急于求战、急于攻击

接见曹刿,回答“三问”

作战时听取曹刿的意见

战后询问取胜原因

谦虚好学

10.你如何看待鲁庄公这一人物形象?

礼贤下士

知人善用

见识短浅

轻率

曹刿只是鲁国的一介平民,并非“肉食者”,本无机会参与国家大事的商讨和实施。但他凭借着一颗赤诚的爱国之心,积极参与抵御外敌入侵的政治谋划与军事行动,并创造了以弱胜强的战争奇迹。

11.如何理解曹刿是平民却主动“论战”的行为?

课堂小结

课文主旨

本文通过写弱鲁战胜强齐的过程以及曹刿对长勺之战的论述,表现了曹刿卓越的政治才能和军事才能,说明了只有取信于民和运用正确的战略战术、把握好作战时机,才能取

得战争胜利的道理。

课堂小结

写作特色

1.详略得当,重点突出

作者紧扣“论战”,详写了曹刿的言论,重点叙述曹刿在战前启发鲁庄公认识取信于民的重要性,以及战后论述战胜原因;对表现曹刿“远谋”无关的事如战争的规模、战斗的情景等一概不提; 而对“论战”起引线作用的事件如请见、从战、克敌等,也只是一笔带过。这样剪裁,有力地表现了曹刿军事家的

形象,突出了文章中心。

2.人物对比,形象鲜明

本文运用对比、衬托手法,通过描写人物的对话和动作,塑造了两个鲜明的人物形象——曹刿与鲁庄公。在战前准备阶段,鲁庄公“将战”而不知“何以战”,在曹刿的引导下,认识到要想取得战争胜利,应先取信于民;在作战过程中,鲁庄公盲目地“鼓之”“驰之”,而曹刿则两次阻止他,到时机有利时才说“可矣”;在战争胜利后,鲁庄公不知为何取胜而“问其故”,曹刿一一分析回答。这样便用鲁庄公的“鄙”,反衬出曹刿的深谋远虑、

从容镇定,有卓越的政治远见和高超的军事才能。

战前准备

请见原因

政治准备

——小大之狱,虽不能察,必以情

战争经过

战后总结

齐人三鼓,鲁军一鼓,齐师败绩

下视其辙,登轼望之,遂逐齐师

进攻时机:齐人三鼓之后,

彼竭我盈之时

追击时机:辙乱旗靡之时

战略思想

(取信于民)

战场指挥

(把握战机)

战术思想

(后发制人)

——肉食者鄙,未能远谋

曹刿论战

深

谋

远

虑

课堂小结

板书设计

1.天时不如地利,地利不如人和。 ——孟子

2.是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。 ——孙武

3.得道者多助,失道者寡助。 ——孟子

4.用兵之道,攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。 —— 诸葛亮

有关民心向背的名人名言

积累拓展

请见

参战

论战

释疑

教材课后习题

一、阅读课文,梳理故事情节,仿照示例,完成下面图表,并据此复述课文。

课文复述详见“译文”

二、齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

答案详见本课件

三、课文仅用二百多字就叙述了长勺之战的全过程。说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

本文紧扣“论战”来写,详写曹刿的言论,如第1段中与庄公论“何以战”的两次对话,将其“取信于民”的战略思想淋漓尽致地表现出来;第3段论述取胜原因,则把他作战必须抓准时机、谨慎而又果断的战略思想表现出来。这两段文字,完整

地表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。对于无助于表现人物性格的事,如战争起因、战斗状况、战后处理等一概不提,这样的剪裁,叙事清楚,详略得当,有力地突出了中心。

四、熟读并背诵课文。

背诵提示:把握行文脉络,理解人物性格,体会人物形象和情感,在理解的基础上熟读成诵。

指古代祭祀用的纯色全体牲畜

可,可以 以,凭借

第二次

1.牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

2.忠之属也。可以一战。

3.一鼓作气,再而衰,三而竭。

五、解释下列句子中加点的词,体会其古今意义的不同。

六、课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

曹刿具有卓越的军事见识和高超的作战指挥才能。他非常重视战前的政治准备,认为“民从”才是战争取胜的重要保证,具备了“民从”这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),善于选择有利的时机发动反攻(“彼竭我盈,故克之”),既不畏强敌,又步步谨慎,终于

战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。另外,曹刿能在国家危亡的时候,挺身而出,积极向庄公出谋献策,说明他有以天下为己任的献身精神和爱国情怀。

20 曹刿论战

第2课时

学情回顾

01

课堂小结

03

积累拓展

04

CONTENTS 教学目录

02

精读课文

教材课后习题

05

上一节课我们梳理了《曹刿论战》的重点字词,疏通了文章大意,了解了故事

的主要内容。

这节课让我们继续学习本课,

体会人物的精神和古人的智慧。

学情回顾

战争的时间

交战的双方

战争的性质

十年春

齐国、鲁国

齐师伐我

精读课文

分析讨论

1.“十年春,齐师伐我”这句话交待了哪些内容?

精神:曹刿身份卑微,却能在危急时刻挺身而出,表现了他强烈的爱国热情。

原因:齐国军队攻打鲁国,鲁庄公被迫迎战,曹刿认为当权者目光短浅,不能深谋远虑。

2.曹刿请见鲁庄公的原因是什么?表现了曹刿的什么精神?

衣食所安,弗敢专也,必以分人

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

小大之狱,虽不能察,必以情

小惠未遍,民弗从也

小信未孚,神弗福也

忠之属也,可以一战

鲁庄公的理由

曹刿的评价

3.鲁庄公认为可以和齐国作战的三条理由是什么?曹刿是如何评价的?

借小惠赢得近臣的拥护,借小信赢得神灵的保护,这两点都不足以赢得战争。

民心向背、取信于民才是决定战争胜利的主要因素,这突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

4.鲁庄公说“小大之狱,虽不能察,必以情。”曹刿评价说“可以一战。”这是为什么呢?

表现鲁庄公急躁冒进

将鼓

对比

表现曹刿机敏、持重

未可

鲁庄公

将驰

曹刿

未可

5.第2段主要运用了什么表现手法?

选择了有利于进攻的时机。在士气“彼竭我盈”的时候,发起进攻,一举溃敌。

选择了开始追击敌军的正确时机。在齐军“辙乱旗靡”时,抓住战机追逐敌人,取得了战争的胜利。

6.在第2段中,哪些地方体现了曹刿杰出的军事指挥才能?

“既克”而不知“其故”,突出了鲁庄公的“鄙”、不懂军事,引出下文曹刿的论述。

承上启下

7.“既克,公问其故。”在文中有什么作用?

①政治上取信于民

鲁庄公和曹刿的战前对话表明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。

8.这场战争,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

②运用正确的战略战术,把握时机

曹刿根据齐军的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,通过双方士气的此消彼长,很快就扭转了双方力量对比的优劣关系,一举溃敌。取胜之后,曹刿唯恐中了齐国诱敌伏击的圈套,并不急着追击,而是在眺望敌军,发现其“辙乱旗靡”后才下令追击。这些均表明他在极善用计的同时,也时刻

保持高度警惕,防备对方运用计谋。

远谋

有远见卓识,充分认识到“取信于民”才是战争取胜的关键,因而非常重视战前的政治准备。

政治上

军事上

机敏持重,知“士气盈竭”,善于把握战机,有当机立断的才干;知“战场虚实”,有务实求真的才智。

9.课文中哪两个字最能概括曹刿这一人物的特点?结合全文进行分析。

寄希望于施行的“小惠”和神灵的保佑

急于求战、急于攻击

接见曹刿,回答“三问”

作战时听取曹刿的意见

战后询问取胜原因

谦虚好学

10.你如何看待鲁庄公这一人物形象?

礼贤下士

知人善用

见识短浅

轻率

曹刿只是鲁国的一介平民,并非“肉食者”,本无机会参与国家大事的商讨和实施。但他凭借着一颗赤诚的爱国之心,积极参与抵御外敌入侵的政治谋划与军事行动,并创造了以弱胜强的战争奇迹。

11.如何理解曹刿是平民却主动“论战”的行为?

课堂小结

课文主旨

本文通过写弱鲁战胜强齐的过程以及曹刿对长勺之战的论述,表现了曹刿卓越的政治才能和军事才能,说明了只有取信于民和运用正确的战略战术、把握好作战时机,才能取

得战争胜利的道理。

课堂小结

写作特色

1.详略得当,重点突出

作者紧扣“论战”,详写了曹刿的言论,重点叙述曹刿在战前启发鲁庄公认识取信于民的重要性,以及战后论述战胜原因;对表现曹刿“远谋”无关的事如战争的规模、战斗的情景等一概不提; 而对“论战”起引线作用的事件如请见、从战、克敌等,也只是一笔带过。这样剪裁,有力地表现了曹刿军事家的

形象,突出了文章中心。

2.人物对比,形象鲜明

本文运用对比、衬托手法,通过描写人物的对话和动作,塑造了两个鲜明的人物形象——曹刿与鲁庄公。在战前准备阶段,鲁庄公“将战”而不知“何以战”,在曹刿的引导下,认识到要想取得战争胜利,应先取信于民;在作战过程中,鲁庄公盲目地“鼓之”“驰之”,而曹刿则两次阻止他,到时机有利时才说“可矣”;在战争胜利后,鲁庄公不知为何取胜而“问其故”,曹刿一一分析回答。这样便用鲁庄公的“鄙”,反衬出曹刿的深谋远虑、

从容镇定,有卓越的政治远见和高超的军事才能。

战前准备

请见原因

政治准备

——小大之狱,虽不能察,必以情

战争经过

战后总结

齐人三鼓,鲁军一鼓,齐师败绩

下视其辙,登轼望之,遂逐齐师

进攻时机:齐人三鼓之后,

彼竭我盈之时

追击时机:辙乱旗靡之时

战略思想

(取信于民)

战场指挥

(把握战机)

战术思想

(后发制人)

——肉食者鄙,未能远谋

曹刿论战

深

谋

远

虑

课堂小结

板书设计

1.天时不如地利,地利不如人和。 ——孟子

2.是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。 ——孙武

3.得道者多助,失道者寡助。 ——孟子

4.用兵之道,攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。 —— 诸葛亮

有关民心向背的名人名言

积累拓展

请见

参战

论战

释疑

教材课后习题

一、阅读课文,梳理故事情节,仿照示例,完成下面图表,并据此复述课文。

课文复述详见“译文”

二、齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

答案详见本课件

三、课文仅用二百多字就叙述了长勺之战的全过程。说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

本文紧扣“论战”来写,详写曹刿的言论,如第1段中与庄公论“何以战”的两次对话,将其“取信于民”的战略思想淋漓尽致地表现出来;第3段论述取胜原因,则把他作战必须抓准时机、谨慎而又果断的战略思想表现出来。这两段文字,完整

地表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。对于无助于表现人物性格的事,如战争起因、战斗状况、战后处理等一概不提,这样的剪裁,叙事清楚,详略得当,有力地突出了中心。

四、熟读并背诵课文。

背诵提示:把握行文脉络,理解人物性格,体会人物形象和情感,在理解的基础上熟读成诵。

指古代祭祀用的纯色全体牲畜

可,可以 以,凭借

第二次

1.牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

2.忠之属也。可以一战。

3.一鼓作气,再而衰,三而竭。

五、解释下列句子中加点的词,体会其古今意义的不同。

六、课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

曹刿具有卓越的军事见识和高超的作战指挥才能。他非常重视战前的政治准备,认为“民从”才是战争取胜的重要保证,具备了“民从”这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),善于选择有利的时机发动反攻(“彼竭我盈,故克之”),既不畏强敌,又步步谨慎,终于

战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。另外,曹刿能在国家危亡的时候,挺身而出,积极向庄公出谋献策,说明他有以天下为己任的献身精神和爱国情怀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读