纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 (共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 (共37张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 19:35:19 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目录

十六国与北朝

东晋与南朝

三国与西晋

壹

贰

叁

【课程标准】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发领域的新成就。

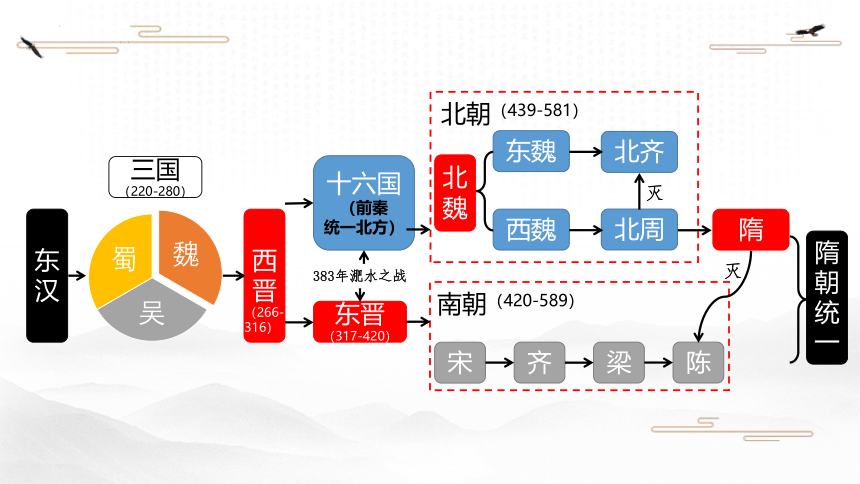

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦

统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

这里填写标题

这里填写标题

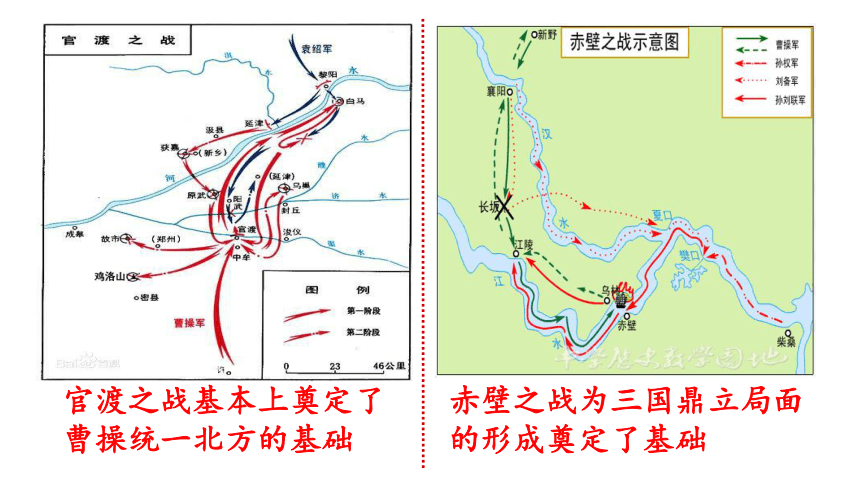

赤壁之战为三国鼎立局面

的形成奠定了基础

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

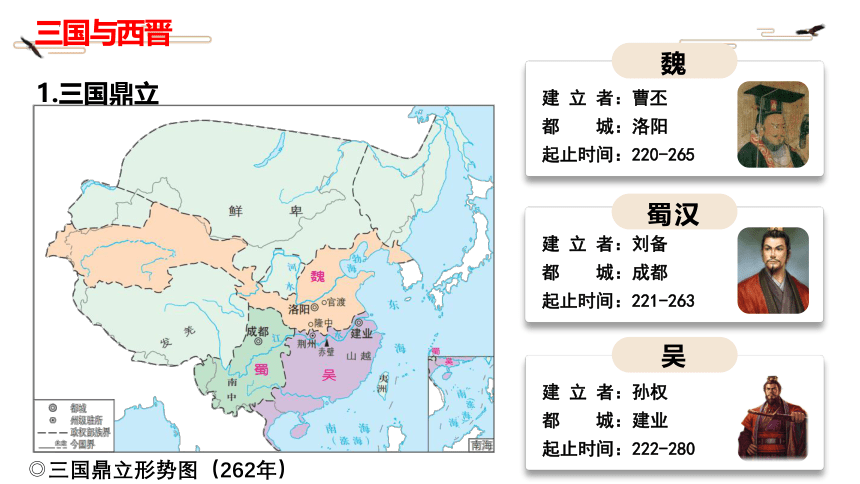

三国与西晋

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

蜀汉

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-265

◎三国鼎立形势图(262年)

1.三国鼎立

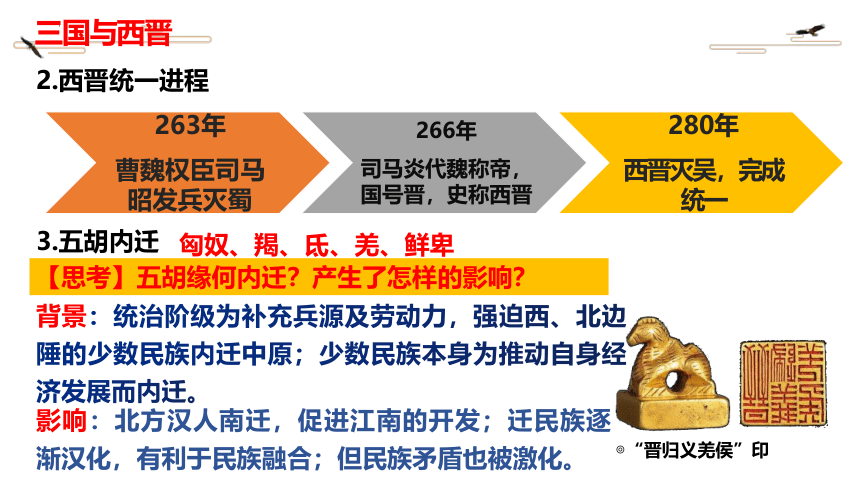

2.西晋统一进程

3.五胡内迁

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

【思考】五胡缘何内迁?产生了怎样的影响?

背景:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

◎“晋归义羌侯”印

影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

三国与西晋

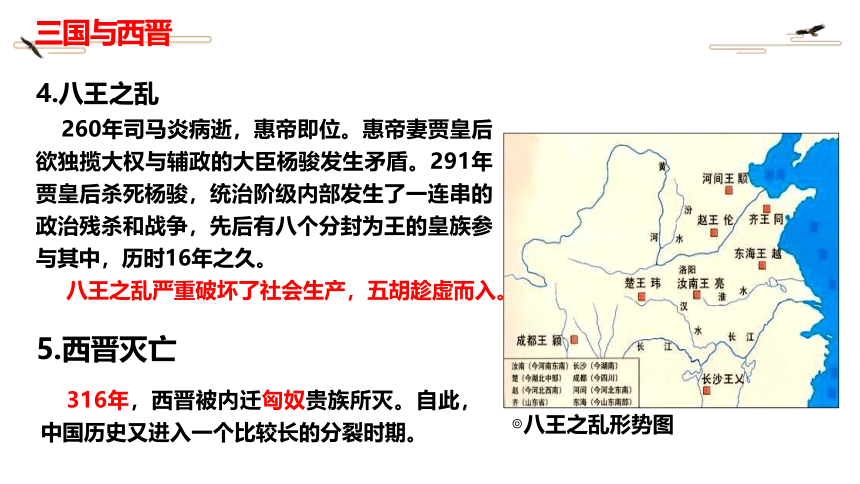

4.八王之乱

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历时16年之久。

八王之乱严重破坏了社会生产,五胡趁虚而入。

◎八王之乱形势图

5.西晋灭亡

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入一个比较长的分裂时期。

三国与西晋

三国与西晋

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

王恺用干米糖洗锅,石崇用白蜡当柴;王恺作紫丝布障四十里,石崇用锦作步障五十里;王恺涂墙用赤石脂,石崇就用香椒泥。

二、东晋与南朝

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。

永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称“衣冠南渡”。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

晋元帝司马睿

东晋与南朝

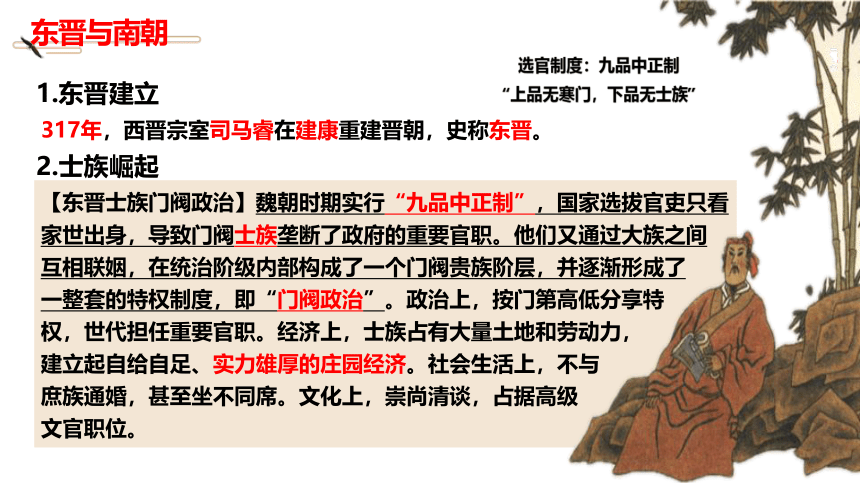

1.东晋建立

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

2.士族崛起

【东晋士族门阀政治】魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间

互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了

一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特

权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,

建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活上,不与

庶族通婚,甚至坐不同席。文化上,崇尚清谈,占据高级

文官职位。

选官制度:九品中正制

“上品无寒门,下品无士族”

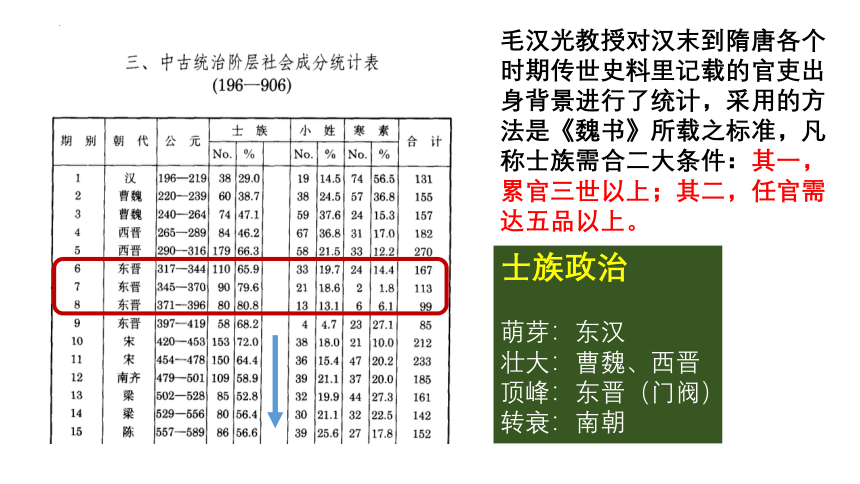

——毛汉光《中国中古社会史论》

毛汉光教授对汉末到隋唐各个时期传世史料里记载的官吏出身背景进行了统计,采用的方法是《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

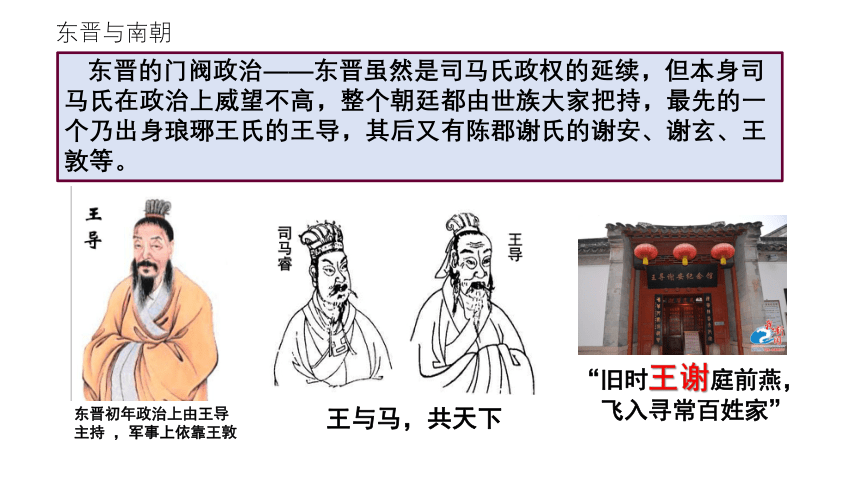

东晋的门阀政治——东晋虽然是司马氏政权的延续,但本身司马氏在政治上威望不高,整个朝廷都由世族大家把持,最先的一个乃出身琅琊王氏的王导,其后又有陈郡谢氏的谢安、谢玄、王敦等。

“旧时王谢庭前燕,

飞入寻常百姓家”

东晋初年政治上由王导主持 ,军事上依靠王敦

王与马,共天下

东晋与南朝

【课堂探究】东晋士族门阀政治是因何走向衰落的呢?

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

东晋与南朝

3.东晋与南朝的交替

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

东晋与南朝

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

东晋与南朝

(三)江南开发

二、东晋与南朝

(三)江南开发

★探究一:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。 ——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

③劳动力和技术因素:北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

②社会环境:江南战争相对较少,社会秩序相对安定。

①自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

二、东晋与南朝

(三)江南开发

★探究二:东晋南朝时期江南开发有何成就?有何影响?

材料四:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

①农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。

③民族融合:在江南开发过程中,南方山区的少数民族逐步与汉族交融。

②改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础。

1.成就 :

2.影响:

①大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

东晋疆域

陈朝疆域

二、东晋与南朝

(四)疆域收缩

东晋北边的疆域,大致到淮水为止。东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐趋下风,又退回到淮水一线。

到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢了四川和荆襄,在南北对峙中明显处于劣势,覆亡大局已定。

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。各国彼此攻战,北方经济遭到了严重破坏,人民颠沛流离。

十六国疆域

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

三、十六国与北朝

(一)十六国概况

三、十六国与北朝

(二)五胡入华

*五胡学习中原制度

勒清定五品,以张宾领选。复续定九品。署张班为左执法郎,孟卓为右执法郎,典定士族,副选举之任。今群僚及州郡岁各举秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇之士各一人。 ——《晋书·石勒载记》

后赵开国皇帝 石勒

少数民族政权采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍广泛存在。

三、十六国与北朝

(三)淝水之战

1、背景:公元4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛。376年,前秦攻灭前凉与鲜卑拓跋氏的代国,基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

◎淝水之战形势图

2、结局:

东晋以少胜多赢得了淝水之战。

3、影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

公元383年,苻坚率军大举南下。

鲜卑族拓跋部的崛起

鲜卑是我国北方古老的少数民族,拓跋部是鲜卑族的一支,它发源于大鲜卑山(黑龙江流域大兴安岭的北段)为黄帝后裔。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏。

公元439年,拓跋焘统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

1. 北魏的建立

思考:北魏“马上得天下”可否“马上治天下”?

民族 生产 方式 生活 方式 政治 制度 文化

汉族 农耕 为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 游牧 为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰。

改革,学习汉族先进文化!

(1)原因:

①北魏建立后,社会仍保留了大量的奴隶制残余。

②民族融合已成为趋势。

③为了更好的进行统治,改变落后的统治制度,成为必然选择。

孝文帝登基后,在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称“孝文帝改革”。

北魏统一后疆域

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

★2. 孝文帝改革

简要说明

根据材料并结合所学分析,孝文帝为什么要将都城由平城迁至洛阳?

魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化。

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

措施 内容

迁都城 1.由平城迁至洛阳;

2.鲜卑贵族籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城

改汉姓 改鲜卑姓为汉姓,如皇族拓跋氏改姓元,

促进鲜卑人对汉族文化的认同

穿汉服,说汉语 以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语

改门第,结汉亲 鼓励与汉族高门士族通婚,壮大了北魏的统治力量。

(3)意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

★2. 孝文帝改革

(2)措施

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

说汉话

穿汉服

《孝文帝出行图》

胡服俑

汉服俑

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

《北魏文官俑》

原有姓氏 现在姓氏

拓跋 元

原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。

——《魏书》

改汉姓

为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,孝文帝为他的六个弟弟聘妇。所聘之妇均出八族及清修之门。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

定门第

通汉婚

鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展。

落后民族征服先进民族,最终被先进民族的先进文明征服。

——马克思

说汉话

穿汉服

改汉姓

定门第

通汉婚

用汉制

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

★3. 民族融合

民族迁徙

民族交往

民族交流

民族交融

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

生活方式上:穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气

十六国与北朝

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

十六国与北朝

499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋,二十余年之后,爆发了六镇起义。

再过十余年,北魏分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。

稍后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国统一,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

三、十六国与北朝

(五)北朝归隋

★民族

五胡内迁民族杂处胡汉互鉴民族交融

OPTION 01

OPTION 02

OPTION 03

割据混战

南北对立

政权更迭

门阀政治

人口南迁衣冠南渡

江南开发

技术进步

政治

★经济

时代特征:政权更迭;区域开发;民族交融

课堂小结

三国两晋南北朝

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目录

十六国与北朝

东晋与南朝

三国与西晋

壹

贰

叁

【课程标准】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发领域的新成就。

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦

统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

这里填写标题

这里填写标题

赤壁之战为三国鼎立局面

的形成奠定了基础

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

三国与西晋

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

蜀汉

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-265

◎三国鼎立形势图(262年)

1.三国鼎立

2.西晋统一进程

3.五胡内迁

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

【思考】五胡缘何内迁?产生了怎样的影响?

背景:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

◎“晋归义羌侯”印

影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

三国与西晋

4.八王之乱

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历时16年之久。

八王之乱严重破坏了社会生产,五胡趁虚而入。

◎八王之乱形势图

5.西晋灭亡

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入一个比较长的分裂时期。

三国与西晋

三国与西晋

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

王恺用干米糖洗锅,石崇用白蜡当柴;王恺作紫丝布障四十里,石崇用锦作步障五十里;王恺涂墙用赤石脂,石崇就用香椒泥。

二、东晋与南朝

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。

永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称“衣冠南渡”。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

晋元帝司马睿

东晋与南朝

1.东晋建立

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

2.士族崛起

【东晋士族门阀政治】魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间

互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了

一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特

权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,

建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活上,不与

庶族通婚,甚至坐不同席。文化上,崇尚清谈,占据高级

文官职位。

选官制度:九品中正制

“上品无寒门,下品无士族”

——毛汉光《中国中古社会史论》

毛汉光教授对汉末到隋唐各个时期传世史料里记载的官吏出身背景进行了统计,采用的方法是《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

东晋的门阀政治——东晋虽然是司马氏政权的延续,但本身司马氏在政治上威望不高,整个朝廷都由世族大家把持,最先的一个乃出身琅琊王氏的王导,其后又有陈郡谢氏的谢安、谢玄、王敦等。

“旧时王谢庭前燕,

飞入寻常百姓家”

东晋初年政治上由王导主持 ,军事上依靠王敦

王与马,共天下

东晋与南朝

【课堂探究】东晋士族门阀政治是因何走向衰落的呢?

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

东晋与南朝

3.东晋与南朝的交替

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

东晋与南朝

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

东晋与南朝

(三)江南开发

二、东晋与南朝

(三)江南开发

★探究一:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。 ——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

③劳动力和技术因素:北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

②社会环境:江南战争相对较少,社会秩序相对安定。

①自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

二、东晋与南朝

(三)江南开发

★探究二:东晋南朝时期江南开发有何成就?有何影响?

材料四:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

①农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。

③民族融合:在江南开发过程中,南方山区的少数民族逐步与汉族交融。

②改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础。

1.成就 :

2.影响:

①大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

东晋疆域

陈朝疆域

二、东晋与南朝

(四)疆域收缩

东晋北边的疆域,大致到淮水为止。东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐趋下风,又退回到淮水一线。

到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢了四川和荆襄,在南北对峙中明显处于劣势,覆亡大局已定。

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。各国彼此攻战,北方经济遭到了严重破坏,人民颠沛流离。

十六国疆域

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

三、十六国与北朝

(一)十六国概况

三、十六国与北朝

(二)五胡入华

*五胡学习中原制度

勒清定五品,以张宾领选。复续定九品。署张班为左执法郎,孟卓为右执法郎,典定士族,副选举之任。今群僚及州郡岁各举秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇之士各一人。 ——《晋书·石勒载记》

后赵开国皇帝 石勒

少数民族政权采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍广泛存在。

三、十六国与北朝

(三)淝水之战

1、背景:公元4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛。376年,前秦攻灭前凉与鲜卑拓跋氏的代国,基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

◎淝水之战形势图

2、结局:

东晋以少胜多赢得了淝水之战。

3、影响:

①消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定,为经济的发展创造了条件。

②前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

公元383年,苻坚率军大举南下。

鲜卑族拓跋部的崛起

鲜卑是我国北方古老的少数民族,拓跋部是鲜卑族的一支,它发源于大鲜卑山(黑龙江流域大兴安岭的北段)为黄帝后裔。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏。

公元439年,拓跋焘统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

1. 北魏的建立

思考:北魏“马上得天下”可否“马上治天下”?

民族 生产 方式 生活 方式 政治 制度 文化

汉族 农耕 为主 定居 比较完备 先进

北魏 鲜卑族 游牧 为主 逐水草 而居 相对落后 相对

落后

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰。

改革,学习汉族先进文化!

(1)原因:

①北魏建立后,社会仍保留了大量的奴隶制残余。

②民族融合已成为趋势。

③为了更好的进行统治,改变落后的统治制度,成为必然选择。

孝文帝登基后,在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称“孝文帝改革”。

北魏统一后疆域

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

★2. 孝文帝改革

简要说明

根据材料并结合所学分析,孝文帝为什么要将都城由平城迁至洛阳?

魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。

平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化。

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

措施 内容

迁都城 1.由平城迁至洛阳;

2.鲜卑贵族籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城

改汉姓 改鲜卑姓为汉姓,如皇族拓跋氏改姓元,

促进鲜卑人对汉族文化的认同

穿汉服,说汉语 以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语

改门第,结汉亲 鼓励与汉族高门士族通婚,壮大了北魏的统治力量。

(3)意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

★2. 孝文帝改革

(2)措施

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

说汉话

穿汉服

《孝文帝出行图》

胡服俑

汉服俑

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

《北魏文官俑》

原有姓氏 现在姓氏

拓跋 元

原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。

——《魏书》

改汉姓

为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,孝文帝为他的六个弟弟聘妇。所聘之妇均出八族及清修之门。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

定门第

通汉婚

鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展。

落后民族征服先进民族,最终被先进民族的先进文明征服。

——马克思

说汉话

穿汉服

改汉姓

定门第

通汉婚

用汉制

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

三、十六国与北朝

(四)北魏兴衰

★3. 民族融合

民族迁徙

民族交往

民族交流

民族交融

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

生活方式上:穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气

十六国与北朝

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

十六国与北朝

499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋,二十余年之后,爆发了六镇起义。

再过十余年,北魏分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。

稍后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国统一,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

三、十六国与北朝

(五)北朝归隋

★民族

五胡内迁民族杂处胡汉互鉴民族交融

OPTION 01

OPTION 02

OPTION 03

割据混战

南北对立

政权更迭

门阀政治

人口南迁衣冠南渡

江南开发

技术进步

政治

★经济

时代特征:政权更迭;区域开发;民族交融

课堂小结

三国两晋南北朝

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进