人美 版六年级美术上册(北京)《15. 中国画---山水画法---山石之美》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人美 版六年级美术上册(北京)《15. 中国画---山水画法---山石之美》教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-11-13 20:08:27 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 《中国画---山水画法---山石之美》

是否属于 地方课程或校本课程 地方课程

学科 美术 学段:小学学段 年级 六年级

相关 领域 造型表现

教材 书名:《美术》出版社:人民美术出版社出版日期:2014年7月

指导思想与理论依据

(一)、指导思想: 本课教学设计是以美术核心素养为指导思想。以《中小学书法教育指导纲要》为依托。秉承提高中国山水画文化素养、传承中华民族优秀文化为目标。通过欣赏实践、自主探究、合作解惑等环节逐步培养和训练学生的笔墨表现力;提高学生探究性学习的能力;提升山水画的审美能力;注重对中国山水画文化的传承。 (二)、理论依据: 本课在教学运用维果斯基的理论“支架式教学”为理论依据。以学习者为中心,安排各项活动,强调学生对知识的主动探究、主动发现和对所学知识的主动建构。让学生通过这些支架一步一步的攀升,逐渐发现和解决学习中的问题。在本课教学中着力体现三个关注:关注人文性、关注实践性、关注合作性。

教学背景分析

内容分析: 本课属于“造型·表现”学习领域,是教材体系中为学习和传承中国画文化而设置的重要课程。本课的设置旨在引导学生了解传统山水画主要表现内容和艺术特色,用笔墨表现石、山的基本技法。在以往的学习中学生们接触了很多山水画课程,五年级《学画中国画树》、六年级《中国画-建筑》等为同学们初步地了解山水画,熟悉笔墨技巧奠定基础。本科的教学目地是一步步深入掌握国画绘画技巧, 在探究中积累和创新表现方法。获得对国画学习的持久性和深入研究的持续性。 学情分析: 授课对象是六年级学生,他们在前面的课业中已经掌握中锋、侧锋用笔、浓淡干湿墨色变化,对事物有了初步的表现能力。本课学生初次接触山水画中的皴法,对基本知识和技法还比较陌生。因此在本节课的学习中,努力营造自主探索的一个艺术性课堂。设法让学生通过一步一步的攀升,逐渐发现和解决学习中的问题,并让学生在发现问题解决问题的过程中获得自信。同时在轻松愉悦的心态下轻松掌握学习的方法、积累笔墨方法,帮助他们巧用笔墨,大胆进行创作。并为以后的学习打下坚实的基础。 教学方式:探究式学习、合作式学习。 教学手段: (一)生活实际,引导学生进入生活情境之中,了解生活是艺术表现得基石。 (二)触摸山石,通过真实的山石,真切的体验,了解山石机构和纹理,感受普通山石独特的美感。 (三)佳作赏析,通过张大千的《庐山图》理解中国山水画的皴法表现。 (四)探究皴法,了解传统皴法,理解皴法功能。 (五)合作学习,通过一起玩个连连看的游戏,找出皴法的规律。理解石与皴合,皴自石生的艺术表现力。 (六)小组汇报,让学生将已达成的共识进行汇报。 (七)教师演示,展示山石写生的画法。 (八)写生实践,尝试传统笔墨表现,体验今天所学。 (九)创作山水,将一石变成一山,完成山水画作。 (十) 作业展评,要求学生会运用今天所学评价自己或他人的作品。 (十一)价值升华,教师引导学生从普普通通的小石头身上发现美、表现美、创作美。用从艺术表现升华到人格魅力。 通过以上环节的实施,调动学生积极参与,鼓励学生自己去探究、感悟和表达,并始终带着解决问题的快乐继续学习。 教学准备: (一)教师用具: 1.设备与材料:多媒体教学设备,PPT课件,国画工具与材料。 2.辅助教具:自制小标题,教师作品。 (二)学生用具: 1.小组讨论材料。 2.书写用具与材料。 针对前期教学状况、问题等对策说明: 根据前期的试讲,在课堂上容易出现的问题有: 1.笔墨浓淡地掌控力不自如。 2.怕画错,不敢表现尝试, 策略: 1.本课中在佳作欣赏中穿插一些浓淡墨表现得方法,让学生感受变化的美感。为之后的练习、创作走好铺垫。在教师演示阶段,通过教师的实际操作,使学生直观的理解怎样表现出浓淡墨。 2.在课堂中肯定学生,都给予其自信心。同时在巡回辅导阶段对于画错的问题,教师进行巧妙的改错。让画错的东西变成新的内容。

教学目标

教学目标: 基本目标:逐步培养和训练学生的笔墨表现力和审美能力。 技术目标:通过主动探究、细致分析、合作学习,让学生能发现、研究和解决实际问题。 艺术目标:学习山水画皴法的表现方法及技巧。 文化目标:培养学生对山水画的兴趣和爱好,学会借助笔墨抒发自己情感。 教学重点:学习运用皴法表现山石的质感。 教学难点:理解石分三面,并利用皴法表现出山石肌理的形式美感。

教学流程示意

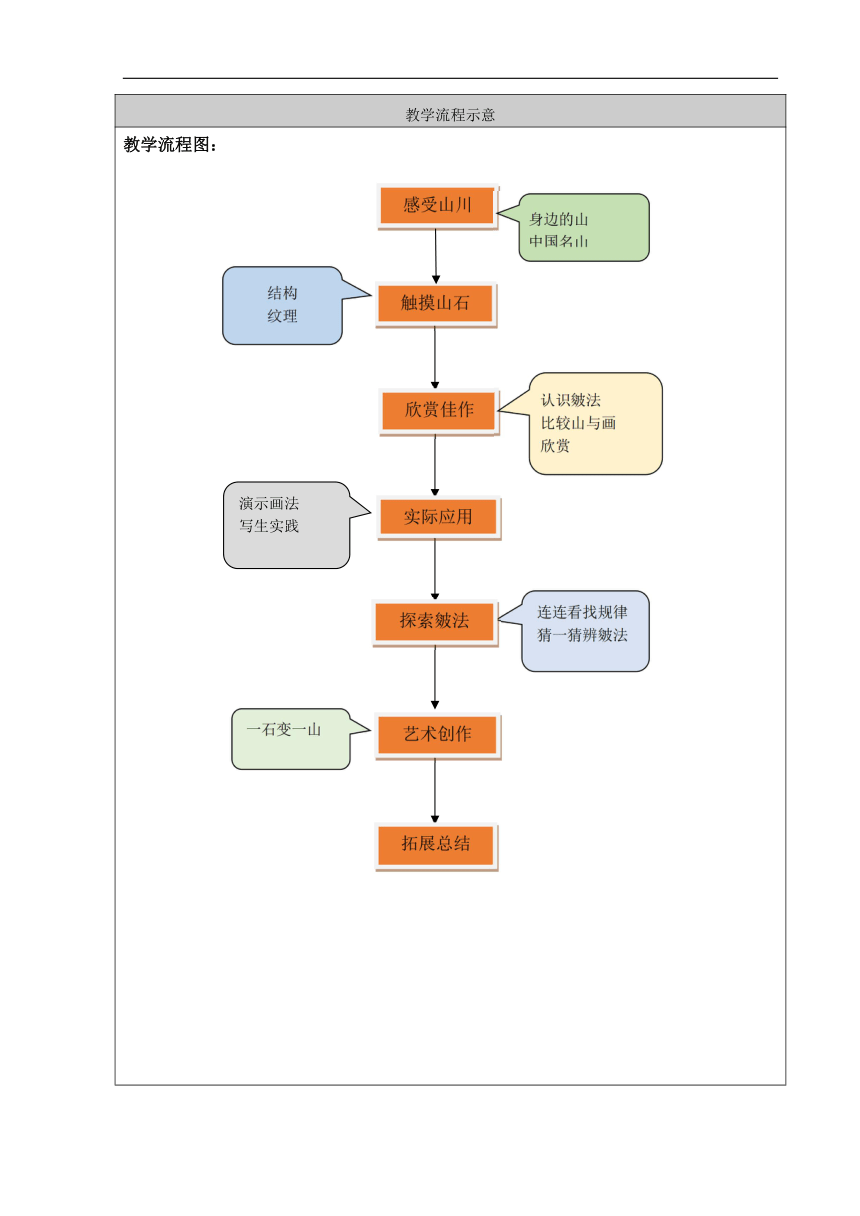

教学流程图:

教学过程

感受山川 1、和平小学的山 谈话引入,贴近学生生活实际。 “大家好,朱老师发现咱们的校舍就在大山脚下,三面环山,一定景色优美。 “哪位同学能介绍一下这里美丽的山景。” 2、外出旅行中的山 “哎,同学们外出旅行的时候见过什么山,谁来说一说 ” 教学意图:从学生学习生活的实景出发,贴近生活引起学生的共鸣和学习兴趣。 3、东西南北的山 我国幅员辽阔,山水纵横。南方清秀优美,北方巍峨雄伟,东面挺拔俊朗,西部奇特梦幻。 教学意图:展开学生的视野,向学生展示奇峰美景,让学生感受到自然山川的美丽壮观。 二、感触山石 过渡语:我们通过眼睛可以感受到山的美(出示课题:山--之美),还可以通过手,触摸到美。 触摸山石形状 “请同学们掀开手绢,看一看藏了什么? “对,是石头。朱老师从山上采集了各种各样的山石带给大家。石是山的一角,同学们可以触摸山石近距离的了解山的样子。同学们可以闭上眼睛摸一摸,它是什么形状的?” 哪位同学说一说你的感受? 学生汇报:外形、结构 教师小结:大家的感觉非常灵敏。石头是立体的,形状极其不规则。怎样了解它的大体结构呢?(板书:结构) 分析山石结构 首先我们来观察图片中的石头,你能分辨出几个体面? 学生观察分析:顶面、左面、右面。 教师小结:大家看的非常准确。只要找到顶面、左面、右面,就归纳出山石的三大结构(板书:归纳)。这样的归纳方法叫“石分三面”法。(板书:石分三面)三字,在中国文化中是个虚词,多的意思。山石在自然界被风吹、日晒、雨淋,体面非常复杂,但是,只要同学们知道石分三面的道理再复杂的结构也不怕。 教学意图:通过视觉、触觉的体验,了解山石的特点;理解山水画中“石分三面”的传统表现方法。 发现山石纹理 “同学们可以用手指蹭一蹭山石,你有什么感觉?” 仔细看一看,在山石的表面你还发现了什么?” 学生汇报:纹理 教师小结: 大自然中的山石因为质地的不同,被塑造得凹深凸浅,有的坑点多、有的裂纹多,(板书:纹理)山石的纹理极具个性和美感。山水中是怎样画山石纹理的? 三、欣赏佳作 1、(放大局部)请看看画中的山石纹理,笔触是什么样子的? 山石的肌理质感 教师小结:画家用浓淡干湿不同的墨点表现山石的纹理。这样的表现方法叫皴法(板书:皴法)。皴法是中国画非常重要的技法。 2、(截取画面)我将画扩大,仔细观察自然的山与画中的山,哪里相同?再看看那里不同。 教师小结:画家笔下的山石,对形状、纹理进行了艺术加工和美化,将山最有特点和最美的一面展现给大家。这幅画是张大千画《庐山图》中一个小小的局部。让我们欣赏一整幅作品 欣赏张大千的巨幅《庐山图》(诗配画) 这幅作品气势磅礴。层峦叠嶂,紫气缭绕。真实横看成岭侧成峰,远近高低各不同。画中有诗,诗中有画。同学们觉得画的怎么样? 教师小结:张大千在画庐山图时年事已高,可是他太爱庐山的美景了,于是不顾病重的身体进行艺术创作,画中不但表现了庐山的奇峰秀岭,笔墨之间更融入了画家对庐山的情感。情景交融的山水画真美。 教学意图:通过佳作欣赏,使学生了解山水画精髓。从局部入手,再到巨幅作品,逐步使学生认识笔墨技法、情趣。体味中国画的意境、格调、气韵和色调,以及山水画那样给国人以更多的情感和民族的底蕴。 四、探究皴法 古代画家根据山石的纹理特点,创造了很多皴法。我们学习学习。 游戏连连看 ⑴同学们看看学习资料,请和你的同学一起玩个连连看的游戏,找出规律。 ⑵学生汇报 说说你们的答案和依据 教师小结:同学们说得很有道理。画家笔下的皴法,是为了表现山石的面貌。不同的山石,用不同的皴法,不同的皴法,画法也就不同。 有趣的皴法 皴法的表现形式多种多样,皴法的名字还特别有趣。同学们猜一猜皴法的笔触与名字之间有什么联系? 教师小结:皴法的名字用笔触的形状命名。“石与皴合,皴自石生,皴法只从纹理中提炼而成的。(板书:提炼) 教学意图:了解传统皴法,理解皴法功能。 五、实际应用 过渡语:同学们的学习劲头可真足呀,一下子就了解了山石的结构特点和皴法的表现。下面我们来画一画山石。 1、教师演示: 板书:石(完成课题:用毛笔写石字)画石头要像写毛笔字一样,起笔、落笔、转笔、顿笔,笔笔有力。 ⑴山石的造型 首先用线造型要有粗细、虚实、起伏的变化。同时我们也可以把石头进行艺术美化,看这里处理得这里高一点,哪里低一些,这块石头就像一块如意的造型,山石的就更美了。 中国画用线非常讲究,线造型的独特之处就是形简意丰。一条线就可以表现出山石结构的转折变化。 ⑵山石的皴法 画山石的纹理,要抓住特点。这块山石的整体感觉是结构清晰,石质坚硬。所以用斧劈皴最合适它的质感。(教师在试笔纸上画一笔大斧劈)。但是根据它的纹理中最突出这几块,用大笔触不合适。怎么办呢?谁给老师出出主意? 用笔要力度小一些(教师在试笔纸上画一笔小斧劈)。这样的笔触才能把这块山石的真实质感表现出来,同时笔触有浓淡干湿的变化,形式美感也很强。我们不能一味的复制古人的皴法,要从实际出发,才能创造出属于自己个性的笔法。 画的时候我们既要又要表现体面关系,注意大的转折。侧面多表现,顶面少用笔,这样可以表现山石的阴阳向背,画出山石的才有体积感。同时注意小的凸起凹深,这样逐步的完成。用墨时也不要一直沾墨,把墨用尽,墨色就会有深浅变化,笔也会随之出现干笔,最后还可以借助干笔擦一擦,增加石头的质感。这时的毛笔无墨、无水,可以沾清水淡墨染一染暗面,增强质感。 2、学生体验 同学们请你也来画一画山石吧。 作业要求: ⑴石分三面表现结构 ⑵利用赋有独特形式美感的皴法表现山石纹理 教师巡回辅导 作业评价 展示结构清晰、皴法生动、笔墨灵活的作品。 六、艺术创作 过渡语:其实这样一幅山石,我们还可以点缀小景,稍加变化,一石变成了一山。境界也就深远了。我们在上面落款、钤印,这样一幅创作就完成了。 1、欣赏学生作品 我们来欣赏一些作品。这些作品对你有什么启发?说说你的创作想法。 学生创作,教师辅导 请同学们把你的创意画一画。画好了就可以将自己的作品贴到前面了。 作业要求: 点缀小景, 创作出有意境的山水画。 教师巡回指导,寻找典型作业。 3、作品展示 ⑴展示自己的作品。欣赏同学作品 ⑵ 介绍自己的作品;评价同学的作品;说说自己的收获。 教学意图:通过评价提高学生的审美。理解皴法既能客观表现山石质感,又是画家的风格和审美追求的表现。 七、拓展升华 “通过今天的探究学习,同学们能从最普通的山石中,发现美,能用知识技能表现美、创造美。你们就像的山石一样,外表虽然普通,但是内心充实。你们具有像山石一般坚韧、沉静、独立、乐观的品性。非常荣幸认识大家。谢谢!

板书设计 山石之美 归纳 提炼 石分三面 皴法

学习效果评价设计

评价方式: (一)针对学生的评价: 是否能分析、概括山石的结构、肌理。 是否真正掌握了山石的皴法。 能否能运用总结的规律评价其他同学的作品。 能否积极参与到合作学习活动当中。 (二)针对教学过程的评价: 是否能跳出传统的教学模式,营造出和谐的课堂氛围,努力向全新的教学观念靠拢。 课堂结构安排是否合理,是否充分发挥学生的主体性。 是否充分发挥国画课的育人功能,努力提高学生的综合素养。 是否重视学生在艺术学习中创造美和鉴赏美的实践,使学生的艺术经验不断得到丰富和升华,提高分析能力,获得感受美、创造美、鉴赏美的能力和健康的审美情趣,使学生有所收获。 (三)教学效果评价: 1、学生的参与状态:是否积极主动地参与到课堂中来,主动地获取知识。 2、学生对知识的掌握:是否掌握概括基本形的方法,并能学以致用。 3、学生的作业效果:是否能正确书写今天所学内容。

学生课堂表现的评价量规: 项目A级B级C级个人评价组长评价掌握方法情况能归纳山石结构,掌握了山石纹理的皴法。。能理解老师讲授的方法,并能在别人的帮助下运用。不太明白老师所讲授的方法。合作学习情况善于与他人合作,虚心接受别人意见,共同完成小组活动内容。能与人合作,并能接受别人的意见。缺乏合作意识,难以接受别人的意见。参与讨论情况能勇于表达自己思考的结果,并能积极与同组人展开讨论,形成最终结果。能与人讨论,也能简单说出自己的观点。没有自己的观点且不愿意与他人讨论。完成作业情况能正确表现山石皴法,并进行发挥创作。基本完成今天的练习,但优点但也有需要改进的地方。不能正确理解讲授内容,绘画效果欠佳。通过这节课你的收获是什么? 你还存在哪些疑惑? 你对书法学习还有哪些感悟或启发? 总评:

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点

教学设计特色: 课注重学生美术素养的培养;注重学生审美情趣的提高。注重山水画的传承与发展。在教学活动中,学生自主探究,通过自己和团队的努力,掌握知识和技能.在本课的教学中,学生形成的知识体系和技能,能成为未来的学习的基础。在掌握学习的过程中,感受、讨论、体验、贯穿整个课堂。纵观整个活动从设计到实施,我的教学特色如下: 从生活实际出发,贴近学生。通过欣赏感悟、自主探究、理解知识,打破了传统教学模式。指导学生学会自主学习。 2、通过山石的学习,潜移默化的渗透中国山水画的传统文化的渗透。以石见山,以小见大;以写生为基础、以创意为发展,注重国画文化的传承,提升学生的审美认识。

课题 《中国画---山水画法---山石之美》

是否属于 地方课程或校本课程 地方课程

学科 美术 学段:小学学段 年级 六年级

相关 领域 造型表现

教材 书名:《美术》出版社:人民美术出版社出版日期:2014年7月

指导思想与理论依据

(一)、指导思想: 本课教学设计是以美术核心素养为指导思想。以《中小学书法教育指导纲要》为依托。秉承提高中国山水画文化素养、传承中华民族优秀文化为目标。通过欣赏实践、自主探究、合作解惑等环节逐步培养和训练学生的笔墨表现力;提高学生探究性学习的能力;提升山水画的审美能力;注重对中国山水画文化的传承。 (二)、理论依据: 本课在教学运用维果斯基的理论“支架式教学”为理论依据。以学习者为中心,安排各项活动,强调学生对知识的主动探究、主动发现和对所学知识的主动建构。让学生通过这些支架一步一步的攀升,逐渐发现和解决学习中的问题。在本课教学中着力体现三个关注:关注人文性、关注实践性、关注合作性。

教学背景分析

内容分析: 本课属于“造型·表现”学习领域,是教材体系中为学习和传承中国画文化而设置的重要课程。本课的设置旨在引导学生了解传统山水画主要表现内容和艺术特色,用笔墨表现石、山的基本技法。在以往的学习中学生们接触了很多山水画课程,五年级《学画中国画树》、六年级《中国画-建筑》等为同学们初步地了解山水画,熟悉笔墨技巧奠定基础。本科的教学目地是一步步深入掌握国画绘画技巧, 在探究中积累和创新表现方法。获得对国画学习的持久性和深入研究的持续性。 学情分析: 授课对象是六年级学生,他们在前面的课业中已经掌握中锋、侧锋用笔、浓淡干湿墨色变化,对事物有了初步的表现能力。本课学生初次接触山水画中的皴法,对基本知识和技法还比较陌生。因此在本节课的学习中,努力营造自主探索的一个艺术性课堂。设法让学生通过一步一步的攀升,逐渐发现和解决学习中的问题,并让学生在发现问题解决问题的过程中获得自信。同时在轻松愉悦的心态下轻松掌握学习的方法、积累笔墨方法,帮助他们巧用笔墨,大胆进行创作。并为以后的学习打下坚实的基础。 教学方式:探究式学习、合作式学习。 教学手段: (一)生活实际,引导学生进入生活情境之中,了解生活是艺术表现得基石。 (二)触摸山石,通过真实的山石,真切的体验,了解山石机构和纹理,感受普通山石独特的美感。 (三)佳作赏析,通过张大千的《庐山图》理解中国山水画的皴法表现。 (四)探究皴法,了解传统皴法,理解皴法功能。 (五)合作学习,通过一起玩个连连看的游戏,找出皴法的规律。理解石与皴合,皴自石生的艺术表现力。 (六)小组汇报,让学生将已达成的共识进行汇报。 (七)教师演示,展示山石写生的画法。 (八)写生实践,尝试传统笔墨表现,体验今天所学。 (九)创作山水,将一石变成一山,完成山水画作。 (十) 作业展评,要求学生会运用今天所学评价自己或他人的作品。 (十一)价值升华,教师引导学生从普普通通的小石头身上发现美、表现美、创作美。用从艺术表现升华到人格魅力。 通过以上环节的实施,调动学生积极参与,鼓励学生自己去探究、感悟和表达,并始终带着解决问题的快乐继续学习。 教学准备: (一)教师用具: 1.设备与材料:多媒体教学设备,PPT课件,国画工具与材料。 2.辅助教具:自制小标题,教师作品。 (二)学生用具: 1.小组讨论材料。 2.书写用具与材料。 针对前期教学状况、问题等对策说明: 根据前期的试讲,在课堂上容易出现的问题有: 1.笔墨浓淡地掌控力不自如。 2.怕画错,不敢表现尝试, 策略: 1.本课中在佳作欣赏中穿插一些浓淡墨表现得方法,让学生感受变化的美感。为之后的练习、创作走好铺垫。在教师演示阶段,通过教师的实际操作,使学生直观的理解怎样表现出浓淡墨。 2.在课堂中肯定学生,都给予其自信心。同时在巡回辅导阶段对于画错的问题,教师进行巧妙的改错。让画错的东西变成新的内容。

教学目标

教学目标: 基本目标:逐步培养和训练学生的笔墨表现力和审美能力。 技术目标:通过主动探究、细致分析、合作学习,让学生能发现、研究和解决实际问题。 艺术目标:学习山水画皴法的表现方法及技巧。 文化目标:培养学生对山水画的兴趣和爱好,学会借助笔墨抒发自己情感。 教学重点:学习运用皴法表现山石的质感。 教学难点:理解石分三面,并利用皴法表现出山石肌理的形式美感。

教学流程示意

教学流程图:

教学过程

感受山川 1、和平小学的山 谈话引入,贴近学生生活实际。 “大家好,朱老师发现咱们的校舍就在大山脚下,三面环山,一定景色优美。 “哪位同学能介绍一下这里美丽的山景。” 2、外出旅行中的山 “哎,同学们外出旅行的时候见过什么山,谁来说一说 ” 教学意图:从学生学习生活的实景出发,贴近生活引起学生的共鸣和学习兴趣。 3、东西南北的山 我国幅员辽阔,山水纵横。南方清秀优美,北方巍峨雄伟,东面挺拔俊朗,西部奇特梦幻。 教学意图:展开学生的视野,向学生展示奇峰美景,让学生感受到自然山川的美丽壮观。 二、感触山石 过渡语:我们通过眼睛可以感受到山的美(出示课题:山--之美),还可以通过手,触摸到美。 触摸山石形状 “请同学们掀开手绢,看一看藏了什么? “对,是石头。朱老师从山上采集了各种各样的山石带给大家。石是山的一角,同学们可以触摸山石近距离的了解山的样子。同学们可以闭上眼睛摸一摸,它是什么形状的?” 哪位同学说一说你的感受? 学生汇报:外形、结构 教师小结:大家的感觉非常灵敏。石头是立体的,形状极其不规则。怎样了解它的大体结构呢?(板书:结构) 分析山石结构 首先我们来观察图片中的石头,你能分辨出几个体面? 学生观察分析:顶面、左面、右面。 教师小结:大家看的非常准确。只要找到顶面、左面、右面,就归纳出山石的三大结构(板书:归纳)。这样的归纳方法叫“石分三面”法。(板书:石分三面)三字,在中国文化中是个虚词,多的意思。山石在自然界被风吹、日晒、雨淋,体面非常复杂,但是,只要同学们知道石分三面的道理再复杂的结构也不怕。 教学意图:通过视觉、触觉的体验,了解山石的特点;理解山水画中“石分三面”的传统表现方法。 发现山石纹理 “同学们可以用手指蹭一蹭山石,你有什么感觉?” 仔细看一看,在山石的表面你还发现了什么?” 学生汇报:纹理 教师小结: 大自然中的山石因为质地的不同,被塑造得凹深凸浅,有的坑点多、有的裂纹多,(板书:纹理)山石的纹理极具个性和美感。山水中是怎样画山石纹理的? 三、欣赏佳作 1、(放大局部)请看看画中的山石纹理,笔触是什么样子的? 山石的肌理质感 教师小结:画家用浓淡干湿不同的墨点表现山石的纹理。这样的表现方法叫皴法(板书:皴法)。皴法是中国画非常重要的技法。 2、(截取画面)我将画扩大,仔细观察自然的山与画中的山,哪里相同?再看看那里不同。 教师小结:画家笔下的山石,对形状、纹理进行了艺术加工和美化,将山最有特点和最美的一面展现给大家。这幅画是张大千画《庐山图》中一个小小的局部。让我们欣赏一整幅作品 欣赏张大千的巨幅《庐山图》(诗配画) 这幅作品气势磅礴。层峦叠嶂,紫气缭绕。真实横看成岭侧成峰,远近高低各不同。画中有诗,诗中有画。同学们觉得画的怎么样? 教师小结:张大千在画庐山图时年事已高,可是他太爱庐山的美景了,于是不顾病重的身体进行艺术创作,画中不但表现了庐山的奇峰秀岭,笔墨之间更融入了画家对庐山的情感。情景交融的山水画真美。 教学意图:通过佳作欣赏,使学生了解山水画精髓。从局部入手,再到巨幅作品,逐步使学生认识笔墨技法、情趣。体味中国画的意境、格调、气韵和色调,以及山水画那样给国人以更多的情感和民族的底蕴。 四、探究皴法 古代画家根据山石的纹理特点,创造了很多皴法。我们学习学习。 游戏连连看 ⑴同学们看看学习资料,请和你的同学一起玩个连连看的游戏,找出规律。 ⑵学生汇报 说说你们的答案和依据 教师小结:同学们说得很有道理。画家笔下的皴法,是为了表现山石的面貌。不同的山石,用不同的皴法,不同的皴法,画法也就不同。 有趣的皴法 皴法的表现形式多种多样,皴法的名字还特别有趣。同学们猜一猜皴法的笔触与名字之间有什么联系? 教师小结:皴法的名字用笔触的形状命名。“石与皴合,皴自石生,皴法只从纹理中提炼而成的。(板书:提炼) 教学意图:了解传统皴法,理解皴法功能。 五、实际应用 过渡语:同学们的学习劲头可真足呀,一下子就了解了山石的结构特点和皴法的表现。下面我们来画一画山石。 1、教师演示: 板书:石(完成课题:用毛笔写石字)画石头要像写毛笔字一样,起笔、落笔、转笔、顿笔,笔笔有力。 ⑴山石的造型 首先用线造型要有粗细、虚实、起伏的变化。同时我们也可以把石头进行艺术美化,看这里处理得这里高一点,哪里低一些,这块石头就像一块如意的造型,山石的就更美了。 中国画用线非常讲究,线造型的独特之处就是形简意丰。一条线就可以表现出山石结构的转折变化。 ⑵山石的皴法 画山石的纹理,要抓住特点。这块山石的整体感觉是结构清晰,石质坚硬。所以用斧劈皴最合适它的质感。(教师在试笔纸上画一笔大斧劈)。但是根据它的纹理中最突出这几块,用大笔触不合适。怎么办呢?谁给老师出出主意? 用笔要力度小一些(教师在试笔纸上画一笔小斧劈)。这样的笔触才能把这块山石的真实质感表现出来,同时笔触有浓淡干湿的变化,形式美感也很强。我们不能一味的复制古人的皴法,要从实际出发,才能创造出属于自己个性的笔法。 画的时候我们既要又要表现体面关系,注意大的转折。侧面多表现,顶面少用笔,这样可以表现山石的阴阳向背,画出山石的才有体积感。同时注意小的凸起凹深,这样逐步的完成。用墨时也不要一直沾墨,把墨用尽,墨色就会有深浅变化,笔也会随之出现干笔,最后还可以借助干笔擦一擦,增加石头的质感。这时的毛笔无墨、无水,可以沾清水淡墨染一染暗面,增强质感。 2、学生体验 同学们请你也来画一画山石吧。 作业要求: ⑴石分三面表现结构 ⑵利用赋有独特形式美感的皴法表现山石纹理 教师巡回辅导 作业评价 展示结构清晰、皴法生动、笔墨灵活的作品。 六、艺术创作 过渡语:其实这样一幅山石,我们还可以点缀小景,稍加变化,一石变成了一山。境界也就深远了。我们在上面落款、钤印,这样一幅创作就完成了。 1、欣赏学生作品 我们来欣赏一些作品。这些作品对你有什么启发?说说你的创作想法。 学生创作,教师辅导 请同学们把你的创意画一画。画好了就可以将自己的作品贴到前面了。 作业要求: 点缀小景, 创作出有意境的山水画。 教师巡回指导,寻找典型作业。 3、作品展示 ⑴展示自己的作品。欣赏同学作品 ⑵ 介绍自己的作品;评价同学的作品;说说自己的收获。 教学意图:通过评价提高学生的审美。理解皴法既能客观表现山石质感,又是画家的风格和审美追求的表现。 七、拓展升华 “通过今天的探究学习,同学们能从最普通的山石中,发现美,能用知识技能表现美、创造美。你们就像的山石一样,外表虽然普通,但是内心充实。你们具有像山石一般坚韧、沉静、独立、乐观的品性。非常荣幸认识大家。谢谢!

板书设计 山石之美 归纳 提炼 石分三面 皴法

学习效果评价设计

评价方式: (一)针对学生的评价: 是否能分析、概括山石的结构、肌理。 是否真正掌握了山石的皴法。 能否能运用总结的规律评价其他同学的作品。 能否积极参与到合作学习活动当中。 (二)针对教学过程的评价: 是否能跳出传统的教学模式,营造出和谐的课堂氛围,努力向全新的教学观念靠拢。 课堂结构安排是否合理,是否充分发挥学生的主体性。 是否充分发挥国画课的育人功能,努力提高学生的综合素养。 是否重视学生在艺术学习中创造美和鉴赏美的实践,使学生的艺术经验不断得到丰富和升华,提高分析能力,获得感受美、创造美、鉴赏美的能力和健康的审美情趣,使学生有所收获。 (三)教学效果评价: 1、学生的参与状态:是否积极主动地参与到课堂中来,主动地获取知识。 2、学生对知识的掌握:是否掌握概括基本形的方法,并能学以致用。 3、学生的作业效果:是否能正确书写今天所学内容。

学生课堂表现的评价量规: 项目A级B级C级个人评价组长评价掌握方法情况能归纳山石结构,掌握了山石纹理的皴法。。能理解老师讲授的方法,并能在别人的帮助下运用。不太明白老师所讲授的方法。合作学习情况善于与他人合作,虚心接受别人意见,共同完成小组活动内容。能与人合作,并能接受别人的意见。缺乏合作意识,难以接受别人的意见。参与讨论情况能勇于表达自己思考的结果,并能积极与同组人展开讨论,形成最终结果。能与人讨论,也能简单说出自己的观点。没有自己的观点且不愿意与他人讨论。完成作业情况能正确表现山石皴法,并进行发挥创作。基本完成今天的练习,但优点但也有需要改进的地方。不能正确理解讲授内容,绘画效果欠佳。通过这节课你的收获是什么? 你还存在哪些疑惑? 你对书法学习还有哪些感悟或启发? 总评:

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点

教学设计特色: 课注重学生美术素养的培养;注重学生审美情趣的提高。注重山水画的传承与发展。在教学活动中,学生自主探究,通过自己和团队的努力,掌握知识和技能.在本课的教学中,学生形成的知识体系和技能,能成为未来的学习的基础。在掌握学习的过程中,感受、讨论、体验、贯穿整个课堂。纵观整个活动从设计到实施,我的教学特色如下: 从生活实际出发,贴近学生。通过欣赏感悟、自主探究、理解知识,打破了传统教学模式。指导学生学会自主学习。 2、通过山石的学习,潜移默化的渗透中国山水画的传统文化的渗透。以石见山,以小见大;以写生为基础、以创意为发展,注重国画文化的传承,提升学生的审美认识。