人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 单元写作:旧语新解(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册 单元写作:旧语新解(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 14:38:19 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

旧语新解

单元写作

佳作展示

2

名师点评

3

目

录

CONTENTS

1

写作指津

旧语新解是一种常见的语言文字现象,又叫旧语新注。随着时代的进步,旧的语言文字产生了新的意义和解读。《现代汉语词典》的每一次修订都会为旧语收人一些新的义项。

写作指津

什么是旧语新解

比如“感同身受”,原指感激的心情如同亲身受到对方的恩惠一样(多用来代替别人表示谢意),现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。

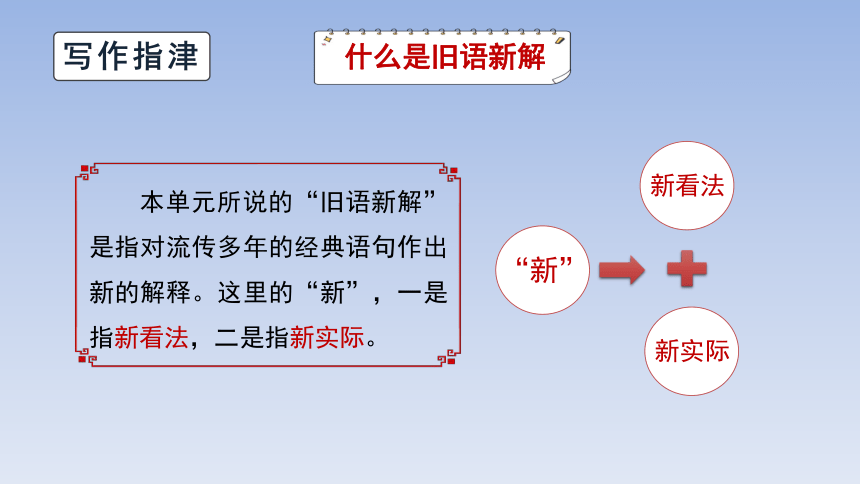

本单元所说的“旧语新解”是指对流传多年的经典语句作出新的解释。这里的“新”,一是指新看法,二是指新实际。

写作指津

什么是旧语新解

新看法

“新”

新实际

咬定旧语不放松是从审题立意的角度来说的,就是先要了解“要我写什么”,然后确定“我要写什么”。动笔之前仔细阅读经典语句,重读经典,查阅资料,全面分析,审慎思考,进而确立写作的中心。既然是旧语新解,旧语就是本体,是新解的对象。对旧语不能断章取义,不能误读曲解,不能写推理的对象或延伸的概念,也不能另起炉灶,转移或偷换话题,写其他语的新解。

怎么写引旧语新解

(一)咬定旧语不放松

比如下面的作文题:

《三字经》里说:“养不教,父之过;教不严,师之惰。”这句话引发你怎样的思考?写一篇议论文,阐述你的观点和看法。要求:自主立意,自拟题目;观点明确,论据充实,论证具有逻辑性;语言得体。

在这个题目下的写作实践中,出现了只写其中一个方面的问题,不能把家庭教育和学校教育结合起来整体思考。可见,旧语新解必须优先解决审题立意的问题。

(二)立根原在守正中

旧语新解要守正持中,守住传统文化的根,传递正能量。这是旧语新解的根本。那么,“新解”“新”在哪里?“新”在用新的实践、新的实际来证明旧语的合理性。

对旧语要一分为二地看待,肯定正面的、积极的、合理的思想。

首先,那些正面的、积极的、合理的思想是传统文化的精髓,应该得到发掘、继承和弘扬;值得我们今天的人“就有道而正焉”,我们不能带有偏见地搞历史虚无主义。这是社会主义核心价值观建设的题中应有之义。

其次,要抛弃负面的、腐朽的、落后的思想。旧语作为流传久远的经典语句,其本身是特定历史条件下的产物,可能精华和糟粕同在,我们要包容和尊重旧语、旧注,不能求全责备,以今苛古。

比如“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的观点就闪耀着人道主义的光辉。虽然在人类历史的许多至暗时期,墨子的“兼爱”思想都显得那么苍白可怜,但仍掩盖不住它所代表的人类向善的美好愿望和人类相互怜悯的脉脉温情,这种“善”总是弥足珍贵,似星火可以燎原。

(二)立根原在守正中

旧语新解的第二种写法是推陈出新,对旧语作新的理解和阐释,这既是其亮点,也是写作的重点,占写作的主要篇幅。旧语旧注是必然的,但旧语新解也是必然的。原因有三点:

①旧语要与时俱进

②检验旧语的实践在不断发展

③认知主体的知识积累和认知能力在不断提升

如何推陈出新呢?

逆向思维出新

寻找漏洞求新

它是对经典话语反向思考的一种思维方式。

让思维向旧语的对立面的方向发展,从相反方向进行深人探索,树立新思想,创立新观点。比如“开卷有益”,从反面思考就是“开卷未必有益”,如果所选的书不好,开卷是有害无益的。又如,“班门弄斧”通常嘲笑那些在行家面前卖弄本领、不自量力的人。但在当今竞争开放的时代,弄斧就要到班门,尤其是当代年轻人。

逆向思维出新

有不少的经典旧语都有其最初的特殊语境,随着时代的发展、生活变化和视角改变都会暴露出旧语的逻辑漏洞、思辨缺陷。寻找旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷或许可以找到新的解读角度。

寻找漏洞求新

有的旧语丧失了它原本的前提和条件,部分内容就会变得不合理。

比如“君君,臣臣,父父,子子”。这是封建制度下对全天下人的责任教育和地位规定,属于古代的封建礼教,大部分已经不适用于现代社会了。但是,无论在哪种文明社会,人在社会生活中都要长幼有序,这是合理的。

有的旧语说得比较片面、绝对,并不适用于所有的情况。

比如“致知在格物”,意思是推究事物原理从而获得知识。从认识论的角度看,这句话所指的认知活动应该发生在理性认识的阶段。“致知在格物”并不能很科学地解释感性认识阶段的认识活动。

有的旧语太过理想化,实践起来比较困难。

比如“为仁由己,而由人乎哉”,这句话的意思是实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”王阳明说,“破山中贼易,破心中贼难”,我们要控制住自己的七情六欲,这是最困难的事情,完全靠自我控制不太可行。内因虽然重要,但没有外因的辅助,内因的作用会大打折扣。因此,需要制度来帮助监管。

有的旧语已经静止僵化,不适用于发展的实际。

比如,“君子喻于义,小人喻于利”。君子与小人的价值指向不同,道德高尚者只需要晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。在今天的商品经济社会,君子与小人,义与利不再是相互对立的关系。社会问题要在物质发展中解决,因此社会的管理者更不能忽视利的重要性,这已经不是个人品德修养的问题,而是经济基础和上层建筑的关系问题。

总之,旧语新解需要多角度思考问题,辩证地分析事理,并善于从人们熟视无睹或习焉不察的旧语现象中,发掘新的意义。旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷不一而足,只要审问之、慎思之、明辨之,就能找到新解的切入口。

(四)任尔东西有我风

在阐述旧语的时候,立意应该体现出独特性,要设法写出一个独特的“我”——“我”的情感态度、“我”对问题的认识。总在文章中重复别人的观点,缺少思考,只能落于俗套。以我手写我心,说真话,说实话,不虚美,不隐恶。

“有我风”就是说有自己的风格

在写议论文的时候,可以展现自己独特的语言风格,审美情趣。在不限文体的情况下,可以尝试用文言文写作,用语录体写作,用对话体写作,甚至学习鲁迅先生“故事新编”的写法写记叙文。

也指在形式和语言上要有创意、有个性化的表达

佳作展台

“士不可以不弘毅,任重而道远”新解

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。”这句话是说读书人不可以没有远大的志向、坚毅的品质,因为他责任重大,道路遥远。在过去,这是极有指导意义的儒家经典;但从现在出发,对于这个观点,我不尽赞同。

“士”一字,作出了身份地位上的预设,有一定时代的局限性。士人指读书人,是封建制度下的文化传播者与政治参与

者,也是古代中国特有的精英群体。由于出身地位的限制,在贵族垄断教育的年代,贵族子弟从出生就被赋予了接受教育和走入官场的特权,而平民百姓从出生就注定了没有机会参与到国家的政治文化中。孔子打破“学在官府”的局面后,当时社会的教育和政治也不可能得到全民普及。可见,“士不可以不弘毅,任重而道远”是精英阶层的价值观。在平民文化盛行的时代,这句话的适用范围扩大了。

同时,“不可以不”一词忽视了主体的差异性,过于绝对化。在儒家思想为主流文化的古代中国,信仰仁义的读书人一直以入仕为追求。由于科举制的出现,贵族特权垄断被打破,士人们就更把考取功名、步入仕途看作实现个人理想和服务天下百姓的唯一途径。在这样的时代背景下,“士不可以不弘毅,任重而道远”可以说是对读书人最真实的写照和最好的勉励了。但在经济飞速发展、社会分工日益明确的今天,个人价值及其实现方式日益差异化、多样化,只要心怀希望、具备真才实学,

在各个领域都能大放异彩。实现个人价值,不一定人人都要抱负远大、意志坚毅。

“弘毅”强调了责任心与坚韧毅力的重要性,但忽略了客观条件的重要性。社会提供的客观条件是人们实现人生价值的前提,人在实践活动中创造和实现自己价值的时候,必须利用社会和他人提供的各种物质条件和知识成果。片面强调主观能动性,有些事情可能不会成功。光有詹天佑的“弘毅”,没有其他方方面面的客观条件,京张铁路也不能贯通;光有南仁东

的“弘毅”,没有千千万万科研人员的奋斗,中国“天眼”也不能仰观宇宙。只有把主观和客观结合起来,把远大抱负、坚强意志和外在条件结合起来,才能获得成功。

今日的奋斗者,既应有弘毅的姿态与精神,也应坚持一切从实际出发。

生于机遇和挑战并存的时代,我们应刻苦学习,充实自我,也应抓住机会,在属于自己的舞台大有作为,使儒家经典在当代焕发别样的生机。

名师点评

文章首先解释了旧语的含义。接着,寻找了旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷,分别从“士”“不可以不”“弘毅”三个词入手,提出了旧语在当代的局限性,对“士不可以不弘毅,任重而道远”这一旧语进行了新的分析与解读。最后,总结出当代奋斗者应有的态度。文章结构清晰,论证严谨,结尾可以适当再展开叙述。

旧语新解

单元写作

佳作展示

2

名师点评

3

目

录

CONTENTS

1

写作指津

旧语新解是一种常见的语言文字现象,又叫旧语新注。随着时代的进步,旧的语言文字产生了新的意义和解读。《现代汉语词典》的每一次修订都会为旧语收人一些新的义项。

写作指津

什么是旧语新解

比如“感同身受”,原指感激的心情如同亲身受到对方的恩惠一样(多用来代替别人表示谢意),现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。

本单元所说的“旧语新解”是指对流传多年的经典语句作出新的解释。这里的“新”,一是指新看法,二是指新实际。

写作指津

什么是旧语新解

新看法

“新”

新实际

咬定旧语不放松是从审题立意的角度来说的,就是先要了解“要我写什么”,然后确定“我要写什么”。动笔之前仔细阅读经典语句,重读经典,查阅资料,全面分析,审慎思考,进而确立写作的中心。既然是旧语新解,旧语就是本体,是新解的对象。对旧语不能断章取义,不能误读曲解,不能写推理的对象或延伸的概念,也不能另起炉灶,转移或偷换话题,写其他语的新解。

怎么写引旧语新解

(一)咬定旧语不放松

比如下面的作文题:

《三字经》里说:“养不教,父之过;教不严,师之惰。”这句话引发你怎样的思考?写一篇议论文,阐述你的观点和看法。要求:自主立意,自拟题目;观点明确,论据充实,论证具有逻辑性;语言得体。

在这个题目下的写作实践中,出现了只写其中一个方面的问题,不能把家庭教育和学校教育结合起来整体思考。可见,旧语新解必须优先解决审题立意的问题。

(二)立根原在守正中

旧语新解要守正持中,守住传统文化的根,传递正能量。这是旧语新解的根本。那么,“新解”“新”在哪里?“新”在用新的实践、新的实际来证明旧语的合理性。

对旧语要一分为二地看待,肯定正面的、积极的、合理的思想。

首先,那些正面的、积极的、合理的思想是传统文化的精髓,应该得到发掘、继承和弘扬;值得我们今天的人“就有道而正焉”,我们不能带有偏见地搞历史虚无主义。这是社会主义核心价值观建设的题中应有之义。

其次,要抛弃负面的、腐朽的、落后的思想。旧语作为流传久远的经典语句,其本身是特定历史条件下的产物,可能精华和糟粕同在,我们要包容和尊重旧语、旧注,不能求全责备,以今苛古。

比如“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的观点就闪耀着人道主义的光辉。虽然在人类历史的许多至暗时期,墨子的“兼爱”思想都显得那么苍白可怜,但仍掩盖不住它所代表的人类向善的美好愿望和人类相互怜悯的脉脉温情,这种“善”总是弥足珍贵,似星火可以燎原。

(二)立根原在守正中

旧语新解的第二种写法是推陈出新,对旧语作新的理解和阐释,这既是其亮点,也是写作的重点,占写作的主要篇幅。旧语旧注是必然的,但旧语新解也是必然的。原因有三点:

①旧语要与时俱进

②检验旧语的实践在不断发展

③认知主体的知识积累和认知能力在不断提升

如何推陈出新呢?

逆向思维出新

寻找漏洞求新

它是对经典话语反向思考的一种思维方式。

让思维向旧语的对立面的方向发展,从相反方向进行深人探索,树立新思想,创立新观点。比如“开卷有益”,从反面思考就是“开卷未必有益”,如果所选的书不好,开卷是有害无益的。又如,“班门弄斧”通常嘲笑那些在行家面前卖弄本领、不自量力的人。但在当今竞争开放的时代,弄斧就要到班门,尤其是当代年轻人。

逆向思维出新

有不少的经典旧语都有其最初的特殊语境,随着时代的发展、生活变化和视角改变都会暴露出旧语的逻辑漏洞、思辨缺陷。寻找旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷或许可以找到新的解读角度。

寻找漏洞求新

有的旧语丧失了它原本的前提和条件,部分内容就会变得不合理。

比如“君君,臣臣,父父,子子”。这是封建制度下对全天下人的责任教育和地位规定,属于古代的封建礼教,大部分已经不适用于现代社会了。但是,无论在哪种文明社会,人在社会生活中都要长幼有序,这是合理的。

有的旧语说得比较片面、绝对,并不适用于所有的情况。

比如“致知在格物”,意思是推究事物原理从而获得知识。从认识论的角度看,这句话所指的认知活动应该发生在理性认识的阶段。“致知在格物”并不能很科学地解释感性认识阶段的认识活动。

有的旧语太过理想化,实践起来比较困难。

比如“为仁由己,而由人乎哉”,这句话的意思是实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”王阳明说,“破山中贼易,破心中贼难”,我们要控制住自己的七情六欲,这是最困难的事情,完全靠自我控制不太可行。内因虽然重要,但没有外因的辅助,内因的作用会大打折扣。因此,需要制度来帮助监管。

有的旧语已经静止僵化,不适用于发展的实际。

比如,“君子喻于义,小人喻于利”。君子与小人的价值指向不同,道德高尚者只需要晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。在今天的商品经济社会,君子与小人,义与利不再是相互对立的关系。社会问题要在物质发展中解决,因此社会的管理者更不能忽视利的重要性,这已经不是个人品德修养的问题,而是经济基础和上层建筑的关系问题。

总之,旧语新解需要多角度思考问题,辩证地分析事理,并善于从人们熟视无睹或习焉不察的旧语现象中,发掘新的意义。旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷不一而足,只要审问之、慎思之、明辨之,就能找到新解的切入口。

(四)任尔东西有我风

在阐述旧语的时候,立意应该体现出独特性,要设法写出一个独特的“我”——“我”的情感态度、“我”对问题的认识。总在文章中重复别人的观点,缺少思考,只能落于俗套。以我手写我心,说真话,说实话,不虚美,不隐恶。

“有我风”就是说有自己的风格

在写议论文的时候,可以展现自己独特的语言风格,审美情趣。在不限文体的情况下,可以尝试用文言文写作,用语录体写作,用对话体写作,甚至学习鲁迅先生“故事新编”的写法写记叙文。

也指在形式和语言上要有创意、有个性化的表达

佳作展台

“士不可以不弘毅,任重而道远”新解

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。”这句话是说读书人不可以没有远大的志向、坚毅的品质,因为他责任重大,道路遥远。在过去,这是极有指导意义的儒家经典;但从现在出发,对于这个观点,我不尽赞同。

“士”一字,作出了身份地位上的预设,有一定时代的局限性。士人指读书人,是封建制度下的文化传播者与政治参与

者,也是古代中国特有的精英群体。由于出身地位的限制,在贵族垄断教育的年代,贵族子弟从出生就被赋予了接受教育和走入官场的特权,而平民百姓从出生就注定了没有机会参与到国家的政治文化中。孔子打破“学在官府”的局面后,当时社会的教育和政治也不可能得到全民普及。可见,“士不可以不弘毅,任重而道远”是精英阶层的价值观。在平民文化盛行的时代,这句话的适用范围扩大了。

同时,“不可以不”一词忽视了主体的差异性,过于绝对化。在儒家思想为主流文化的古代中国,信仰仁义的读书人一直以入仕为追求。由于科举制的出现,贵族特权垄断被打破,士人们就更把考取功名、步入仕途看作实现个人理想和服务天下百姓的唯一途径。在这样的时代背景下,“士不可以不弘毅,任重而道远”可以说是对读书人最真实的写照和最好的勉励了。但在经济飞速发展、社会分工日益明确的今天,个人价值及其实现方式日益差异化、多样化,只要心怀希望、具备真才实学,

在各个领域都能大放异彩。实现个人价值,不一定人人都要抱负远大、意志坚毅。

“弘毅”强调了责任心与坚韧毅力的重要性,但忽略了客观条件的重要性。社会提供的客观条件是人们实现人生价值的前提,人在实践活动中创造和实现自己价值的时候,必须利用社会和他人提供的各种物质条件和知识成果。片面强调主观能动性,有些事情可能不会成功。光有詹天佑的“弘毅”,没有其他方方面面的客观条件,京张铁路也不能贯通;光有南仁东

的“弘毅”,没有千千万万科研人员的奋斗,中国“天眼”也不能仰观宇宙。只有把主观和客观结合起来,把远大抱负、坚强意志和外在条件结合起来,才能获得成功。

今日的奋斗者,既应有弘毅的姿态与精神,也应坚持一切从实际出发。

生于机遇和挑战并存的时代,我们应刻苦学习,充实自我,也应抓住机会,在属于自己的舞台大有作为,使儒家经典在当代焕发别样的生机。

名师点评

文章首先解释了旧语的含义。接着,寻找了旧语的逻辑漏洞或思辨缺陷,分别从“士”“不可以不”“弘毅”三个词入手,提出了旧语在当代的局限性,对“士不可以不弘毅,任重而道远”这一旧语进行了新的分析与解读。最后,总结出当代奋斗者应有的态度。文章结构清晰,论证严谨,结尾可以适当再展开叙述。