福建省福州市八县(市)一中2022-2023学年高三上学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市八县(市)一中2022-2023学年高三上学期期中联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 224.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 10:18:39 | ||

图片预览

文档简介

(

学校:高一年班号姓名:准考证号:

)2022-2023学年第一学期八县(市)一中期中联考

高三历史科试卷

考试时间:2022年11月10日完卷时间:75分钟满分:100分

第I卷选择题(16题,共48分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。)

1.通过考古发现,虽然三星堆遗址出土的神树、大立人、面具与中原文化迥异,但在此发现的“将军盔”(即熔铜的坩锅)的样子同殷墟第一期的非常相似;铜疊同陕西城固发现的商代铜疊几乎没有区别,连花纹的作风都一样。由此可知,中华文明起源的重要特点是

A. 先进性 B. 连续性C. 独特性D. 多元一体

2.下列关于秦汉历史的记述,集中反映了

表一

文献记述 出处

秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海 贾谊《过秦论》

拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。 《史记秦楚之际月表序》

接汉绪,茂育群生,恢复疆宇。 《后汉书·班固传》

A. 统一多民族国家形成与发展 B. 家国同构模式改变

C. “大一统”的观念开始出现 D. 华夏认同不断增强

3.董仲舒在《春秋繁露》中提出“仁之美者在于天。天,仁也”“人之主大,天地之参也”“人之超然万物之上,而最为天下贵也”,君子(一般指高层)是社会民族的栋梁,可以驾驭万物,自然也就是人民的父母。由此可知,董仲舒

A.勇于突破礼制的束缚 B.具有一定的人文关怀

C.确立了儒学正统地位 D.强调完善个人的修养

4.南北朝是中国历史上一个分裂的时代。面对南北朝的分裂局面,北朝权臣宇文泰决心按照《周礼》的规定来改革官制,并且在朝堂礼仪、车马器物等方面也“多依古礼“进行一番改革。这些举动

A.推动了民族交融的进程 B.复兴了先秦传统儒学

C.加强了南北朝经济联系 D.突破了民族自卑心理

5.“任土作贡”(依据土地具体情况,制定贡赋的品种和数量)现象古已有之,汉代形成制度。唐代法律明文严格规定土贡征收数量、种类、时间及运输、库存、支用;唐后期地方官员间馈赠礼物中有许多当地土贡物产,土贡流动距离近至同一州、同一道,远至跨州连郡。唐后期这一现象

A.主导区域之间经济文化交流 B.为地方割据奠定了经济基础

C.表明中央对地方控制力减弱 D.说明政府财政状况日益恶化

6.宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力D.削弱州府权力

7.辽太宗时期在燕云十六州地区设科考试,专为汉人而设,无固定的科考时间规划;辽圣宗时期开科取士每年一次,分诗赋、经义、法律三科,不允许契丹等北方部族人参加。这些举措

A.体现辽朝二元化政治体制B.促使少数民族完成封建化

C.缓和了中央与地方的矛盾 D.有利于增强汉人政治认同

8.明代思想家王廷相指出:“近世好高迂腐之儒,不知国家养贤育才将以辅治,乃倡为讲求良知,体认天理之学,使后生小子澄心白坐,聚首虚谈,终岁嚣嚣于心性之玄幽,求之兴道致治之术,达权应变之机,则冑然不知。”这表明王廷相

A.主张工商皆本 B.倡导学以致用

C.宣传阳明心学 D.鼓励个性发展

9.妈祖信仰原本是我国东南沿海地区的海神信仰,明清时期不断向海外传播,1405年琉球国建立妈祖庙,17世纪日本长崎建立妈祖庙,而后泰国、缅甸乃至整个东南亚地区相继出现规模不同的妈祖庙。据此可知,妈祖信仰的传播

A. 加强了中外经济文化联系B. 扩大了中原文化的影响力

C. 源于海上丝路的不断拓展D. 巩固了“朝贡贸易”体系

10.清朝道光、咸丰年间西北边疆史地学研究空前兴盛,下表反映了其部分研究成果

表二

作者 成果

魏源 《西北边域考》

沈垚 《新疆私议》

李兆洛 《大清一统舆地全图》

官方修订 《钦定回疆则例》

据此推断,西北边疆史地学研究

A.体现出忧患时局的精神内涵 B.反映出“天朝上国”观念盛行

C.总结了历朝的治国理政经验 D.推动了近代史学逐渐走向繁荣

11.下表为中国近代不同时期的“国歌”的节选,其变化反映了

表三

名称 背景 内容节选

《巩金瓯》 清政府宣称“立宪” 喜同袍,清时幸遵,真熙嗥,帝国苍穹保

《五族共和歌》 中华民国成立 揖美追欧……飘扬五色旗,民国荣光

《中华雄立宇宙间》 中华帝国成立 勋华揖让开尧天,亿万年

《国民革命歌》 广州国民政府成立 打倒列强……除军阀……努力国民革命

A.西方资本主义影响的逐渐深入 B.中国近代思潮发展的与时俱进

C.中国近代政治局势的频繁变动 D.近代中国民族危机的不断加重

12.1921年王瑞俊题诗《肇在造化——赠友人》中写道:“贫富阶级见疆场,尽善尽美唯解放。潍水泥沙统入海,乔有麓下看沧桑”,并将自己的名字改为王尽美,意为“尽善尽美唯解放”。这一举动

A.反映了世界政治的新潮流 B.践行了孙中山“扶助农工”的主张

C.强调个人主义的人生态度 D.表明了对封建礼教的彻底否定

13.从1921年7月召开的中共一大到1922年7月二大的召开,虽然只有短短的一年时间,但是中国共产党的发展和进步却是明显的,革命纲领逐渐由脱离中国革命实际的单纯理论转变为与中国的具体实际相结合,这种进步反映了

A.对国际国内形势的正确分析 B.对马克思列宁主义的科学理解

C.建立了广泛的民主联合战线 D.已经成为独立成熟的现代政党

14.1939年,朱德指出,“在中国,由议会选举政府,决定施政方针,边区是第一个”。1940年,毛泽东再次强调,这种政权“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政”。这说明边区政府

A.脱离了国民政府管辖 B.具备了新民主主义的特征

C.代表根据地社会全体意志 D.仿行苏联的政治制度

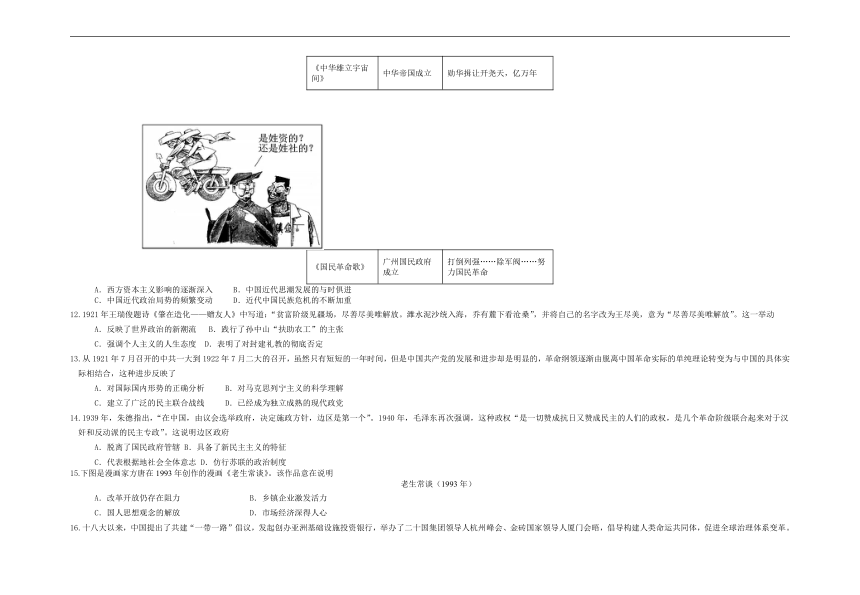

15.下图是漫画家方唐在1993年创作的漫画《老生常谈》。该作品意在说明

老生常谈(1993年)

A.改革开放仍存在阻力 B.乡镇企业激发活力

C.国人思想观念的解放 D.市场经济深得人心

16.十八大以来,中国提出了共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,举办了二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤,倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革。这表明新时代中国外交的主要方向是

A.致力于构建中华文化圈 B.主导经济全球化的发展

C.积极推动地区和平稳定 D.努力构建新型国际关系

第II卷非选择题(4小题,共52分)

二、非选择题。(本大题共4小题,17题12分,18题16分,19题12分,20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 春秋以前的青铜器以礼器为大宗,而且主要是王室、王臣铸造的礼器。随着王权衰落、诸侯国兴起,大小诸侯国纷纷铸造礼器,诸侯、卿大夫以至家臣铸造的青铜礼器骤然增多。这期间姬姓、姜姓大国的青铜礼器有大批发现,一些“庶姓”小国如邓国(曼姓)、都国(允姓)、邾国(曹姓)的礼器也有不少发现。到战国时,青铜日用器物如釜、铜镜、带钩等迅速增加,还出现了较多青铜农具和青铜建筑饰件,青铜器的使用逐步突破贵族礼乐的范围,扩大到社会生活的广泛领域。与此相关,分别以晋国、楚国、秦国为中心,形成各具特色的中原、南方、西方青铜器系统。

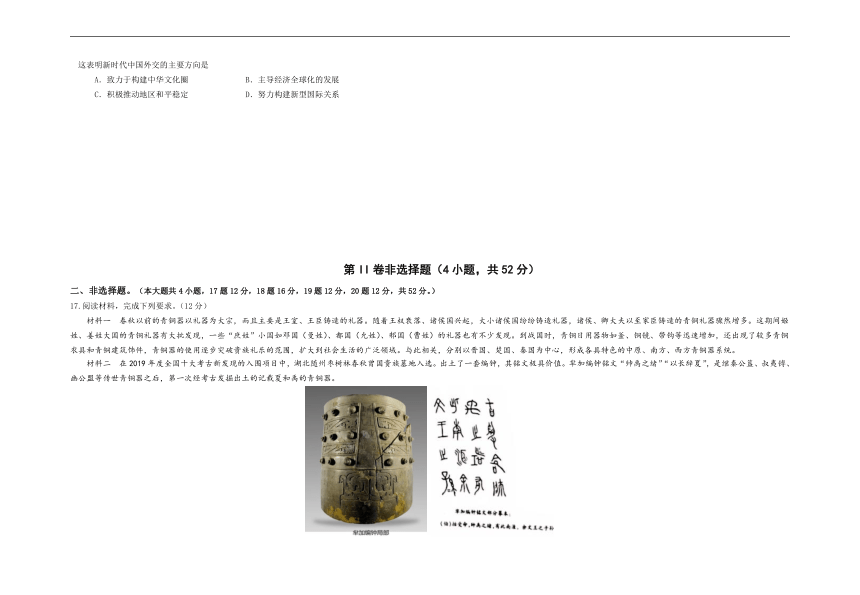

材料二 在2019年度全国十大考古新发现的入围项目中,湖北随州枣树林春秋曾国贵族墓地入选。出土了一套编钟,其铭文极具价值。芈加编钟铭文“帅禹之绪”“以长辞夏”,是继秦公簋、叔夷镈、幽公盟等传世青铜器之后,第一次经考古发掘出土的记载夏和禹的青铜器。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期青铜器发展的表现。(4分)

(2)结合所学知识,指出材料二所述的青铜器及铭文的史料类型及史料价值。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一汉至明代中国南北户数增减的演变情况

时代 北方户数 南方户数 南北对比(南方占%)

汉(元始二年,公元2年) 965万 111万 10.3

唐(天宝元年,742年) 493万 257万 34.3

宋(元丰三年,1080年) 459万 830万 64.4

明(隆庆六年,1572年) 344万 650万 65.4

——摘编自陈正祥《中国文化地理》

材料二 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。20世纪90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一结合所学知识,概括人口变化的主要趋势,并分析变化的原因。(8分)

(2)根据材料二结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国人口流动的主要态势,分析这一时期人口流动的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

不同社会应因地制宜地选择不同的治理组合。如图1所示,我们将自治、法治与德治画在一个三维坐标图中。S坐标代表自治,L坐标代表法治,V坐标代表德治,三者构成社会治理的“三轴”。SOL是“自治×法治”,SOV是“自治×德治”,LOV是“法治×德治”。其余分布在空间中的组合就是“自治×法治×德治”,在不同社会治理中,自治、法治与德治存在程度上的差异,有的自治水平高,有的法治水平高,等等。我们可以用“自治指数(Self-govemanceIndex, SGI)、法治指数”(Rule of Law Index,RLI)、“德治指数”(Rule ofVirtue In dex.RVI)来刻画一个社会的治理水平。

——郁建兴、任杰《中国社会治理中的自治、法治与德治》

阅读材料,从中选择一种社会治理组合模式,并结合中国史相关知识予以阐述。(要求:阐述充分,逻辑清晰,史论结合)

20.反帝反封建是近代中国民主革命的任务,然而农民阶级、资产阶级的尝试都以失败告终,只有无产阶级领导的新民主主义革命取得了伟大胜利。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一梁启超认为,近代中国人的民族意识觉醒的表现是,“第一,觉得凡不是中国人,都没有权来管中国的事。第二,觉得凡是中国人,都有权来管中国的事。”

——摘编自郭秀云《近代中国民族意识的觉醒与民族认同》

材料二 一百多年前,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。中国先进知识分子从马克思列宁主义的科学真理中看到了解决中国问题的出路。在近代以后中国社会的剧烈运动中,在中国人民反抗封建统治和外来侵略的激烈斗争中,在马克思列宁主义同中国工人运动的结合过程中,一九二一年中国共产党应运而生。从此,中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主心骨,中国人民就从精神上由被动转为主动。

——摘自习近平《十九大报告》

材料三 最初,邓小平并没有一个总计划。他只有一种务实意识,为了能使改革取得成功,中国的社会主义建设必须有中国特色,马克思列宁主义必须与中国的实际相结合,在这一点上,他与毛泽东不无相似之处,毛泽东早就认识到,中国的共产主义革命要取得胜利,就必须把马列主义与中国的具体实践结合起来,历史把毛泽东的革命与邓小平的建设当作20世纪下半叶中国乃至整个世界的两个最重大的事件。这两个事件都得到适当的认同。

——摘编自(美)徐中约《中国近代史:1600至2000中国的奋斗》

(1)根据材料一结合所学知识,试举例说明“民族意识觉醒”在五四运动中不同阶层的斗争表现(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新民主主义革命时期中国共产党为“谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福”所做出的努力。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明毛泽东的革命与邓小平的建设的共同点。(4分)

2022-2023学年度第一学期八县(市)一中期中联考

高中三年历史科 参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A B A C A D B A A C A A B A D

二、非选择题:(本大题共4小题,17题12分,18题16分,19题12分,20题12分,共52分。)

17.(12分)

(1)表现:生产者扩大,由王室、王臣铸造到一般贵族;使用范围扩大,由礼器到社会生活领域;种类增多,由礼器到日用品、农具等;生产中心增多,形成多个各具特色的青铜器系统。(4分,任答2个角度即可)

(2)类型:青铜器,实物史料;铭文,文献史料。(2分)

价值:青铜器是研究春秋战国时期政治制度和社会的重要史料依据;是研究春秋战国时期手工业发展水平的重要史料。铭文反映了当时的社会状况,对研究夏、西周、春秋历史和考古极具史料价值;丰富了历史研究资料;铭文记载与史籍记载可相互印证,有证史补史的作用。(6分,任答3个角度,言之有理即可)

18.(16分)

(1)趋势:南方户数不断增加,南方人口超过北方,人口割据的变化。(2分)

影响因素:北方战乱的影响导致北民南迁;北方经济发达地区人地矛盾的突出(地少人多);南方的开发和经济重心的南移;南方相对和平的环境及相对优越的自然条件等。(6分,任答3点即可)

(2)态势:农村人口向城市迁移(经济落后地区到经济相对发达地区),中西部地区向东部沿海地区是主要的流入方向(内地到沿海)。(4分)

原因:城市经济体制改革的推动,劳动力的需求扩大;农村经济体制改革促进生产力的提高,出现大量剩余劳动力;国家政策的影响;沿海经济发展水平高,对内地人口的吸引。(4分,任答两点,言之有理即可)

19.(12分)

示例一:

论点:中国古代传统基层治理是自治与德治相结合。(2分)

论证:在传统中国,“自治×德治”型治理组合模式是在宗法人情社会的基础上形成的,受到儒家思想和小农经济等因素的影响。(2分)

中国传统基层社会治理中,伴随着“皇权不下县”的是“国法不下乡”。国家大规模编排民户,制定户籍,如隋朝的“大索貌阅”以及明朝的“黄册”,并在此基础上设定什伍组织、里甲制、保甲制等基层民众的自我管理与相互监督机制,实现有效的基层自治。(3分)在管理方式上,社会治理深受儒家主张的道德礼仪教化民众的思想影响,强调“孝”、“义”。宋明以来,儒学确立统治地位,逐渐向基层渗透,政府通过“圣喻”教化民众,在社会上广泛传播礼仪道德,民间通过乡约、族规和家训规范民众行为,实现德治。(3分)

由此可见,中国古代基层治理依托基层管理实现强调儒家礼仪道德的德治社会。(2分)

示例二:中国古代传统社会治理是德治与法治相结合。(2分)

论证:“法治×德治”型治理组合模式是中国古代为维护社会稳定与巩固政权,结合儒家民本思想形成的主要的社会治理模式。(2分)

早期中国,统治者已用法律来治理国家,战国时期,法家思想顺应发展潮流,受到推崇,秦朝以法治作为国家治理的重要手段,被后世所继承,通过“律、令”,实现对国家的有效治理,维护社会稳定。(3分)汉武帝以后,儒家思想成为主流,儒家知识分子以经注律、援儒入法,礼法逐渐走向融合,《唐律疏议》是礼法结合的典范。明清时期,用律令解释具有道德规范性质的“圣喻”已普遍化,乡约与法律合流成为社会治理的主要方式。(3分)

由此可见,中国古代社会治理礼法并施,德治与法治相结合,引用律令解释圣喻,使乡约具有更加广泛的约束力,与法律合流,实现对民众的教化,对社会的治。(其他论题如殖民扩张、工业革命、科技进步和社会生活等均可。论述不限材料,也可依据所学作答。)

20.(12分)

(1)表现:社会各界面对巴黎和会外交失败展示出强烈的“民族意识”:青年学生发动了罢课、游行示威等运动,成为五四运动的先锋;工人阶级开展了大规模的罢工运动,成为五四运动的主力军,无产阶级登上政治舞台;商人积极参加罢市运动配合了学生、工人运动,国内各阶层形成了大规模的“外争国权,内惩国贼”联合运动,成为了新民主主义革命的开端。(4分,任意两个案例)

(2)努力:实现第一次国共合作,掀起国民革命的高潮,基本推翻了北洋军阀的统治;开辟革命道路,创建革命根据地,推动国内战争向民族战争转变;努力促成第二次国共合作,坚持全民族抗战,赢得抗战胜利;尽力争取国内和平,赢得解放战争的胜利;建立中华人民共和国。(4分,任意两例即可)

(3)共同点:指导思想相同,都以马克思主义为指导;都强调解放思想,实事求是,从中国的实际出发;理论联系实际,把马克思主义与中国的实际相结合,实现了马克思主义在中国的飞跃;革命或建设道路相同,目标相同,都沿着实现中华民族伟大复兴方向前进。(4分,任答两点,言之有理即可)

学校:高一年班号姓名:准考证号:

)2022-2023学年第一学期八县(市)一中期中联考

高三历史科试卷

考试时间:2022年11月10日完卷时间:75分钟满分:100分

第I卷选择题(16题,共48分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。)

1.通过考古发现,虽然三星堆遗址出土的神树、大立人、面具与中原文化迥异,但在此发现的“将军盔”(即熔铜的坩锅)的样子同殷墟第一期的非常相似;铜疊同陕西城固发现的商代铜疊几乎没有区别,连花纹的作风都一样。由此可知,中华文明起源的重要特点是

A. 先进性 B. 连续性C. 独特性D. 多元一体

2.下列关于秦汉历史的记述,集中反映了

表一

文献记述 出处

秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海 贾谊《过秦论》

拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。 《史记秦楚之际月表序》

接汉绪,茂育群生,恢复疆宇。 《后汉书·班固传》

A. 统一多民族国家形成与发展 B. 家国同构模式改变

C. “大一统”的观念开始出现 D. 华夏认同不断增强

3.董仲舒在《春秋繁露》中提出“仁之美者在于天。天,仁也”“人之主大,天地之参也”“人之超然万物之上,而最为天下贵也”,君子(一般指高层)是社会民族的栋梁,可以驾驭万物,自然也就是人民的父母。由此可知,董仲舒

A.勇于突破礼制的束缚 B.具有一定的人文关怀

C.确立了儒学正统地位 D.强调完善个人的修养

4.南北朝是中国历史上一个分裂的时代。面对南北朝的分裂局面,北朝权臣宇文泰决心按照《周礼》的规定来改革官制,并且在朝堂礼仪、车马器物等方面也“多依古礼“进行一番改革。这些举动

A.推动了民族交融的进程 B.复兴了先秦传统儒学

C.加强了南北朝经济联系 D.突破了民族自卑心理

5.“任土作贡”(依据土地具体情况,制定贡赋的品种和数量)现象古已有之,汉代形成制度。唐代法律明文严格规定土贡征收数量、种类、时间及运输、库存、支用;唐后期地方官员间馈赠礼物中有许多当地土贡物产,土贡流动距离近至同一州、同一道,远至跨州连郡。唐后期这一现象

A.主导区域之间经济文化交流 B.为地方割据奠定了经济基础

C.表明中央对地方控制力减弱 D.说明政府财政状况日益恶化

6.宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是

A.规范地方行政 B.防止武人干政

C.提升军事能力D.削弱州府权力

7.辽太宗时期在燕云十六州地区设科考试,专为汉人而设,无固定的科考时间规划;辽圣宗时期开科取士每年一次,分诗赋、经义、法律三科,不允许契丹等北方部族人参加。这些举措

A.体现辽朝二元化政治体制B.促使少数民族完成封建化

C.缓和了中央与地方的矛盾 D.有利于增强汉人政治认同

8.明代思想家王廷相指出:“近世好高迂腐之儒,不知国家养贤育才将以辅治,乃倡为讲求良知,体认天理之学,使后生小子澄心白坐,聚首虚谈,终岁嚣嚣于心性之玄幽,求之兴道致治之术,达权应变之机,则冑然不知。”这表明王廷相

A.主张工商皆本 B.倡导学以致用

C.宣传阳明心学 D.鼓励个性发展

9.妈祖信仰原本是我国东南沿海地区的海神信仰,明清时期不断向海外传播,1405年琉球国建立妈祖庙,17世纪日本长崎建立妈祖庙,而后泰国、缅甸乃至整个东南亚地区相继出现规模不同的妈祖庙。据此可知,妈祖信仰的传播

A. 加强了中外经济文化联系B. 扩大了中原文化的影响力

C. 源于海上丝路的不断拓展D. 巩固了“朝贡贸易”体系

10.清朝道光、咸丰年间西北边疆史地学研究空前兴盛,下表反映了其部分研究成果

表二

作者 成果

魏源 《西北边域考》

沈垚 《新疆私议》

李兆洛 《大清一统舆地全图》

官方修订 《钦定回疆则例》

据此推断,西北边疆史地学研究

A.体现出忧患时局的精神内涵 B.反映出“天朝上国”观念盛行

C.总结了历朝的治国理政经验 D.推动了近代史学逐渐走向繁荣

11.下表为中国近代不同时期的“国歌”的节选,其变化反映了

表三

名称 背景 内容节选

《巩金瓯》 清政府宣称“立宪” 喜同袍,清时幸遵,真熙嗥,帝国苍穹保

《五族共和歌》 中华民国成立 揖美追欧……飘扬五色旗,民国荣光

《中华雄立宇宙间》 中华帝国成立 勋华揖让开尧天,亿万年

《国民革命歌》 广州国民政府成立 打倒列强……除军阀……努力国民革命

A.西方资本主义影响的逐渐深入 B.中国近代思潮发展的与时俱进

C.中国近代政治局势的频繁变动 D.近代中国民族危机的不断加重

12.1921年王瑞俊题诗《肇在造化——赠友人》中写道:“贫富阶级见疆场,尽善尽美唯解放。潍水泥沙统入海,乔有麓下看沧桑”,并将自己的名字改为王尽美,意为“尽善尽美唯解放”。这一举动

A.反映了世界政治的新潮流 B.践行了孙中山“扶助农工”的主张

C.强调个人主义的人生态度 D.表明了对封建礼教的彻底否定

13.从1921年7月召开的中共一大到1922年7月二大的召开,虽然只有短短的一年时间,但是中国共产党的发展和进步却是明显的,革命纲领逐渐由脱离中国革命实际的单纯理论转变为与中国的具体实际相结合,这种进步反映了

A.对国际国内形势的正确分析 B.对马克思列宁主义的科学理解

C.建立了广泛的民主联合战线 D.已经成为独立成熟的现代政党

14.1939年,朱德指出,“在中国,由议会选举政府,决定施政方针,边区是第一个”。1940年,毛泽东再次强调,这种政权“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政”。这说明边区政府

A.脱离了国民政府管辖 B.具备了新民主主义的特征

C.代表根据地社会全体意志 D.仿行苏联的政治制度

15.下图是漫画家方唐在1993年创作的漫画《老生常谈》。该作品意在说明

老生常谈(1993年)

A.改革开放仍存在阻力 B.乡镇企业激发活力

C.国人思想观念的解放 D.市场经济深得人心

16.十八大以来,中国提出了共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,举办了二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤,倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革。这表明新时代中国外交的主要方向是

A.致力于构建中华文化圈 B.主导经济全球化的发展

C.积极推动地区和平稳定 D.努力构建新型国际关系

第II卷非选择题(4小题,共52分)

二、非选择题。(本大题共4小题,17题12分,18题16分,19题12分,20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 春秋以前的青铜器以礼器为大宗,而且主要是王室、王臣铸造的礼器。随着王权衰落、诸侯国兴起,大小诸侯国纷纷铸造礼器,诸侯、卿大夫以至家臣铸造的青铜礼器骤然增多。这期间姬姓、姜姓大国的青铜礼器有大批发现,一些“庶姓”小国如邓国(曼姓)、都国(允姓)、邾国(曹姓)的礼器也有不少发现。到战国时,青铜日用器物如釜、铜镜、带钩等迅速增加,还出现了较多青铜农具和青铜建筑饰件,青铜器的使用逐步突破贵族礼乐的范围,扩大到社会生活的广泛领域。与此相关,分别以晋国、楚国、秦国为中心,形成各具特色的中原、南方、西方青铜器系统。

材料二 在2019年度全国十大考古新发现的入围项目中,湖北随州枣树林春秋曾国贵族墓地入选。出土了一套编钟,其铭文极具价值。芈加编钟铭文“帅禹之绪”“以长辞夏”,是继秦公簋、叔夷镈、幽公盟等传世青铜器之后,第一次经考古发掘出土的记载夏和禹的青铜器。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期青铜器发展的表现。(4分)

(2)结合所学知识,指出材料二所述的青铜器及铭文的史料类型及史料价值。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一汉至明代中国南北户数增减的演变情况

时代 北方户数 南方户数 南北对比(南方占%)

汉(元始二年,公元2年) 965万 111万 10.3

唐(天宝元年,742年) 493万 257万 34.3

宋(元丰三年,1080年) 459万 830万 64.4

明(隆庆六年,1572年) 344万 650万 65.4

——摘编自陈正祥《中国文化地理》

材料二 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。20世纪90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一结合所学知识,概括人口变化的主要趋势,并分析变化的原因。(8分)

(2)根据材料二结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国人口流动的主要态势,分析这一时期人口流动的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

不同社会应因地制宜地选择不同的治理组合。如图1所示,我们将自治、法治与德治画在一个三维坐标图中。S坐标代表自治,L坐标代表法治,V坐标代表德治,三者构成社会治理的“三轴”。SOL是“自治×法治”,SOV是“自治×德治”,LOV是“法治×德治”。其余分布在空间中的组合就是“自治×法治×德治”,在不同社会治理中,自治、法治与德治存在程度上的差异,有的自治水平高,有的法治水平高,等等。我们可以用“自治指数(Self-govemanceIndex, SGI)、法治指数”(Rule of Law Index,RLI)、“德治指数”(Rule ofVirtue In dex.RVI)来刻画一个社会的治理水平。

——郁建兴、任杰《中国社会治理中的自治、法治与德治》

阅读材料,从中选择一种社会治理组合模式,并结合中国史相关知识予以阐述。(要求:阐述充分,逻辑清晰,史论结合)

20.反帝反封建是近代中国民主革命的任务,然而农民阶级、资产阶级的尝试都以失败告终,只有无产阶级领导的新民主主义革命取得了伟大胜利。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一梁启超认为,近代中国人的民族意识觉醒的表现是,“第一,觉得凡不是中国人,都没有权来管中国的事。第二,觉得凡是中国人,都有权来管中国的事。”

——摘编自郭秀云《近代中国民族意识的觉醒与民族认同》

材料二 一百多年前,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。中国先进知识分子从马克思列宁主义的科学真理中看到了解决中国问题的出路。在近代以后中国社会的剧烈运动中,在中国人民反抗封建统治和外来侵略的激烈斗争中,在马克思列宁主义同中国工人运动的结合过程中,一九二一年中国共产党应运而生。从此,中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主心骨,中国人民就从精神上由被动转为主动。

——摘自习近平《十九大报告》

材料三 最初,邓小平并没有一个总计划。他只有一种务实意识,为了能使改革取得成功,中国的社会主义建设必须有中国特色,马克思列宁主义必须与中国的实际相结合,在这一点上,他与毛泽东不无相似之处,毛泽东早就认识到,中国的共产主义革命要取得胜利,就必须把马列主义与中国的具体实践结合起来,历史把毛泽东的革命与邓小平的建设当作20世纪下半叶中国乃至整个世界的两个最重大的事件。这两个事件都得到适当的认同。

——摘编自(美)徐中约《中国近代史:1600至2000中国的奋斗》

(1)根据材料一结合所学知识,试举例说明“民族意识觉醒”在五四运动中不同阶层的斗争表现(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新民主主义革命时期中国共产党为“谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福”所做出的努力。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明毛泽东的革命与邓小平的建设的共同点。(4分)

2022-2023学年度第一学期八县(市)一中期中联考

高中三年历史科 参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A B A C A D B A A C A A B A D

二、非选择题:(本大题共4小题,17题12分,18题16分,19题12分,20题12分,共52分。)

17.(12分)

(1)表现:生产者扩大,由王室、王臣铸造到一般贵族;使用范围扩大,由礼器到社会生活领域;种类增多,由礼器到日用品、农具等;生产中心增多,形成多个各具特色的青铜器系统。(4分,任答2个角度即可)

(2)类型:青铜器,实物史料;铭文,文献史料。(2分)

价值:青铜器是研究春秋战国时期政治制度和社会的重要史料依据;是研究春秋战国时期手工业发展水平的重要史料。铭文反映了当时的社会状况,对研究夏、西周、春秋历史和考古极具史料价值;丰富了历史研究资料;铭文记载与史籍记载可相互印证,有证史补史的作用。(6分,任答3个角度,言之有理即可)

18.(16分)

(1)趋势:南方户数不断增加,南方人口超过北方,人口割据的变化。(2分)

影响因素:北方战乱的影响导致北民南迁;北方经济发达地区人地矛盾的突出(地少人多);南方的开发和经济重心的南移;南方相对和平的环境及相对优越的自然条件等。(6分,任答3点即可)

(2)态势:农村人口向城市迁移(经济落后地区到经济相对发达地区),中西部地区向东部沿海地区是主要的流入方向(内地到沿海)。(4分)

原因:城市经济体制改革的推动,劳动力的需求扩大;农村经济体制改革促进生产力的提高,出现大量剩余劳动力;国家政策的影响;沿海经济发展水平高,对内地人口的吸引。(4分,任答两点,言之有理即可)

19.(12分)

示例一:

论点:中国古代传统基层治理是自治与德治相结合。(2分)

论证:在传统中国,“自治×德治”型治理组合模式是在宗法人情社会的基础上形成的,受到儒家思想和小农经济等因素的影响。(2分)

中国传统基层社会治理中,伴随着“皇权不下县”的是“国法不下乡”。国家大规模编排民户,制定户籍,如隋朝的“大索貌阅”以及明朝的“黄册”,并在此基础上设定什伍组织、里甲制、保甲制等基层民众的自我管理与相互监督机制,实现有效的基层自治。(3分)在管理方式上,社会治理深受儒家主张的道德礼仪教化民众的思想影响,强调“孝”、“义”。宋明以来,儒学确立统治地位,逐渐向基层渗透,政府通过“圣喻”教化民众,在社会上广泛传播礼仪道德,民间通过乡约、族规和家训规范民众行为,实现德治。(3分)

由此可见,中国古代基层治理依托基层管理实现强调儒家礼仪道德的德治社会。(2分)

示例二:中国古代传统社会治理是德治与法治相结合。(2分)

论证:“法治×德治”型治理组合模式是中国古代为维护社会稳定与巩固政权,结合儒家民本思想形成的主要的社会治理模式。(2分)

早期中国,统治者已用法律来治理国家,战国时期,法家思想顺应发展潮流,受到推崇,秦朝以法治作为国家治理的重要手段,被后世所继承,通过“律、令”,实现对国家的有效治理,维护社会稳定。(3分)汉武帝以后,儒家思想成为主流,儒家知识分子以经注律、援儒入法,礼法逐渐走向融合,《唐律疏议》是礼法结合的典范。明清时期,用律令解释具有道德规范性质的“圣喻”已普遍化,乡约与法律合流成为社会治理的主要方式。(3分)

由此可见,中国古代社会治理礼法并施,德治与法治相结合,引用律令解释圣喻,使乡约具有更加广泛的约束力,与法律合流,实现对民众的教化,对社会的治。(其他论题如殖民扩张、工业革命、科技进步和社会生活等均可。论述不限材料,也可依据所学作答。)

20.(12分)

(1)表现:社会各界面对巴黎和会外交失败展示出强烈的“民族意识”:青年学生发动了罢课、游行示威等运动,成为五四运动的先锋;工人阶级开展了大规模的罢工运动,成为五四运动的主力军,无产阶级登上政治舞台;商人积极参加罢市运动配合了学生、工人运动,国内各阶层形成了大规模的“外争国权,内惩国贼”联合运动,成为了新民主主义革命的开端。(4分,任意两个案例)

(2)努力:实现第一次国共合作,掀起国民革命的高潮,基本推翻了北洋军阀的统治;开辟革命道路,创建革命根据地,推动国内战争向民族战争转变;努力促成第二次国共合作,坚持全民族抗战,赢得抗战胜利;尽力争取国内和平,赢得解放战争的胜利;建立中华人民共和国。(4分,任意两例即可)

(3)共同点:指导思想相同,都以马克思主义为指导;都强调解放思想,实事求是,从中国的实际出发;理论联系实际,把马克思主义与中国的实际相结合,实现了马克思主义在中国的飞跃;革命或建设道路相同,目标相同,都沿着实现中华民族伟大复兴方向前进。(4分,任答两点,言之有理即可)

同课章节目录