【期末提分】浙教版2022-2023学年上学期七年级科学达标训练(十五):凝华与升华【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 【期末提分】浙教版2022-2023学年上学期七年级科学达标训练(十五):凝华与升华【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 18:35:11 | ||

图片预览

文档简介

1.“缥缈的雾,晶莹的露凝重的霜,轻柔的雪,同样的水分子.装扮着我们生活的时空。”这是一首描述科学现象的抒情诗,对这首诗中所描述的科学现象理解正确的是( )。

A.“雾”是汽化形成的 B.“露”是升华形成的

C.“霜”是凝华形成的 D.“雪”是熔化形成的

2.下面是小红的“物理笔记”部分摘录,其中不正确的是( )

A. 北海的春天,常出现墙壁“冒汗”是液化现象

B. 用水来冷却汽车发动机是因为水的比热容大

C. 夏天在地面上洒水会感到凉快,是利用了蒸发吸热

D. 衣柜里的樟脑丸变小了,属于凝华现象

3.在冬季,某地的地下水管破裂,水喷射出来形成了如图所示的“冰花”。虽然气温没有回升,过一段时间,发现“冰花"还是变小了。关于以上现象的分析正确的是( ) 。

A.“冰花”是由空气中的水蒸气凝华而形成的 B.“冰花”变小是由于冰升华

C.“冰花”形成时的气温为0℃ D.“冰花”变小过程中要放热

4.亲爱的同学,学习物理是从观察事物、探求事理开始。如图,下列物态变化中,属于吸热的是( )

A.露的形成 B.雾的形成 C.冰化成水 D.霜打枝头

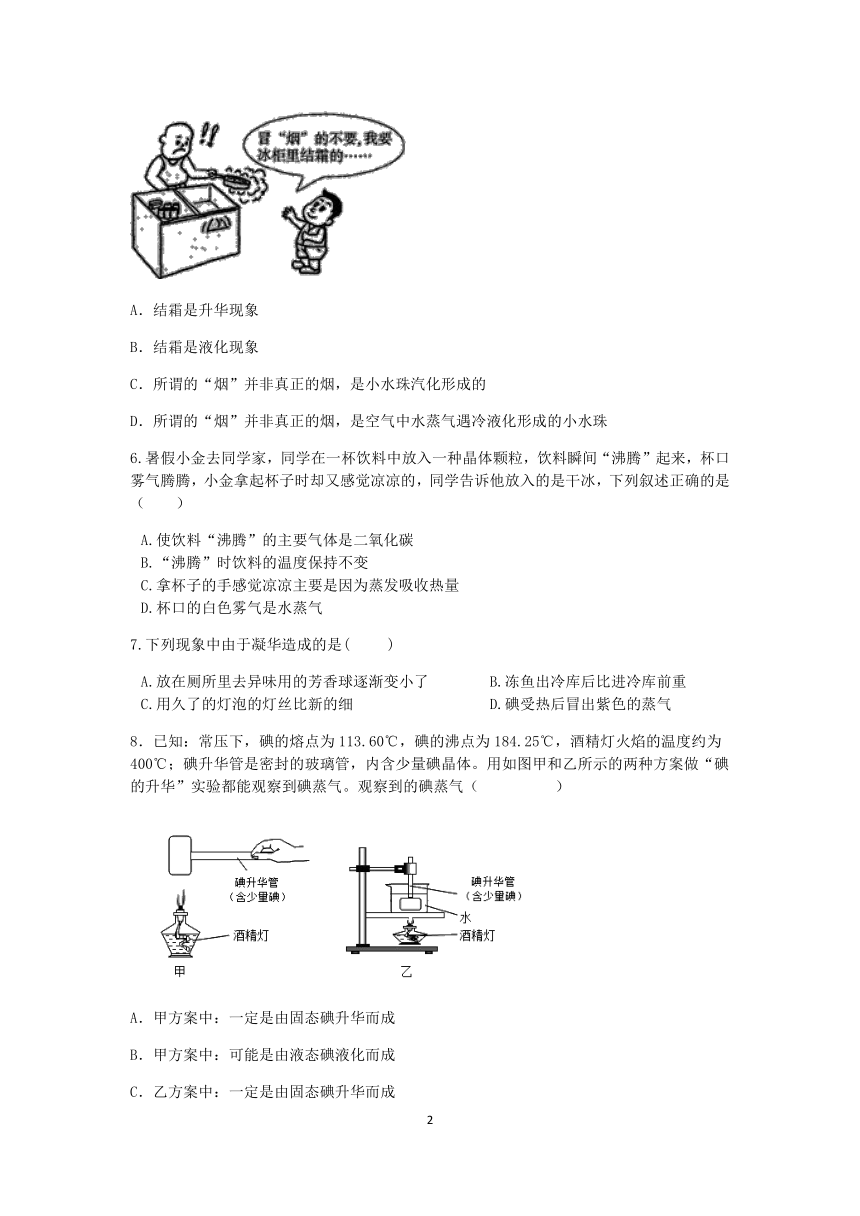

5.对图所示现象解释正确的是( )

A.结霜是升华现象

B.结霜是液化现象

C.所谓的“烟”并非真正的烟,是小水珠汽化形成的

D.所谓的“烟”并非真正的烟,是空气中水蒸气遇冷液化形成的小水珠

6.暑假小金去同学家,同学在一杯饮料中放入一种晶体颗粒,饮料瞬间“沸腾”起来,杯口雾气腾腾,小金拿起杯子时却又感觉凉凉的,同学告诉他放入的是干冰,下列叙述正确的是( )

A.使饮料“沸腾”的主要气体是二氧化碳

B.“沸腾”时饮料的温度保持不变

C.拿杯子的手感觉凉凉主要是因为蒸发吸收热量

D.杯口的白色雾气是水蒸气

7.下列现象中由于凝华造成的是( )

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了 B.冻鱼出冷库后比进冷库前重

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细 D.碘受热后冒出紫色的蒸气

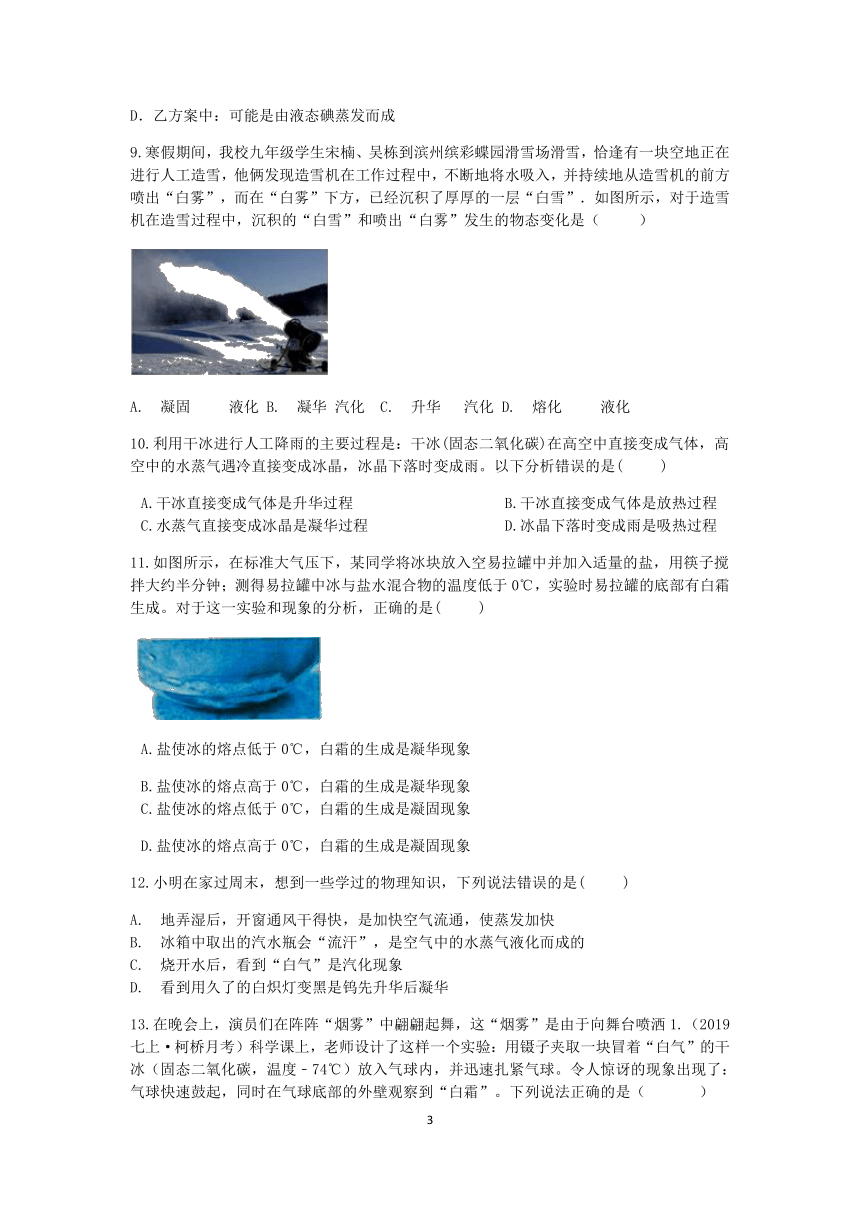

8.已知:常压下,碘的熔点为113.60℃,碘的沸点为184.25℃,酒精灯火焰的温度约为400℃;碘升华管是密封的玻璃管,内含少量碘晶体。用如图甲和乙所示的两种方案做“碘的升华”实验都能观察到碘蒸气。观察到的碘蒸气( )

A.甲方案中:一定是由固态碘升华而成

B.甲方案中:可能是由液态碘液化而成

C.乙方案中:一定是由固态碘升华而成

D.乙方案中:可能是由液态碘蒸发而成

9.寒假期间,我校九年级学生宋楠、吴栋到滨州缤彩蝶园滑雪场滑雪,恰逢有一块空地正在进行人工造雪,他俩发现造雪机在工作过程中,不断地将水吸入,并持续地从造雪机的前方喷出“白雾”,而在“白雾”下方,已经沉积了厚厚的一层“白雪”.如图所示,对于造雪机在造雪过程中,沉积的“白雪”和喷出“白雾”发生的物态变化是( )

A. 凝固 液化 B. 凝华 汽化 C. 升华 汽化 D. 熔化 液化

10.利用干冰进行人工降雨的主要过程是:干冰(固态二氧化碳)在高空中直接变成气体,高空中的水蒸气遇冷直接变成冰晶,冰晶下落时变成雨。以下分析错误的是( )

A.干冰直接变成气体是升华过程 B.干冰直接变成气体是放热过程

C.水蒸气直接变成冰晶是凝华过程 D.冰晶下落时变成雨是吸热过程

11.如图所示,在标准大气压下,某同学将冰块放入空易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟;测得易拉罐中冰与盐水混合物的温度低于0℃,实验时易拉罐的底部有白霜生成。对于这一实验和现象的分析,正确的是( )

A.盐使冰的熔点低于0℃,白霜的生成是凝华现象

B.盐使冰的熔点高于0℃,白霜的生成是凝华现象

C.盐使冰的熔点低于0℃,白霜的生成是凝固现象

D.盐使冰的熔点高于0℃,白霜的生成是凝固现象

12.小明在家过周末,想到一些学过的物理知识,下列说法错误的是( )

A. 地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快

B. 冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气液化而成的

C. 烧开水后,看到“白气”是汽化现象

D. 看到用久了的白炽灯变黑是钨先升华后凝华

13.在晚会上,演员们在阵阵“烟雾”中翩翩起舞,这“烟雾”是由于向舞台喷洒1.(2019七上·柯桥月考)科学课上,老师设计了这样一个实验:用镊子夹取一块冒着“白气”的干冰(固态二氧化碳,温度﹣74℃)放入气球内,并迅速扎紧气球。令人惊讶的现象出现了:气球快速鼓起,同时在气球底部的外壁观察到“白霜”。下列说法正确的是( )

A.“白气”是干冰升华形成的二氧化碳气体

B.“白气”的形成过程需要从外界吸收热量

C.“白霜”是空气中的水蒸气遇冷凝固形成的

D.气球鼓起的过程中,二氧化碳分子之间的空隙变大

14.在下列几种物态变化现象中,属于凝固的是________;属于升华的是________;其中⑤中的冰花是形成在窗户的________(填“外”或“内”)表面上.

①凉在室外的湿衣服变干了

②夏天,揭开冰棒包装纸后会看到冰棒冒“白汽”

③冬天,河面上结了一层冰

④放在衣柜里的樟脑丸会越来越小,最后“消失”了

⑤严冬的深夜,教室窗户玻璃上有一层冰花

⑥铺柏油马路时,将沥青块放在铁锅中加热.

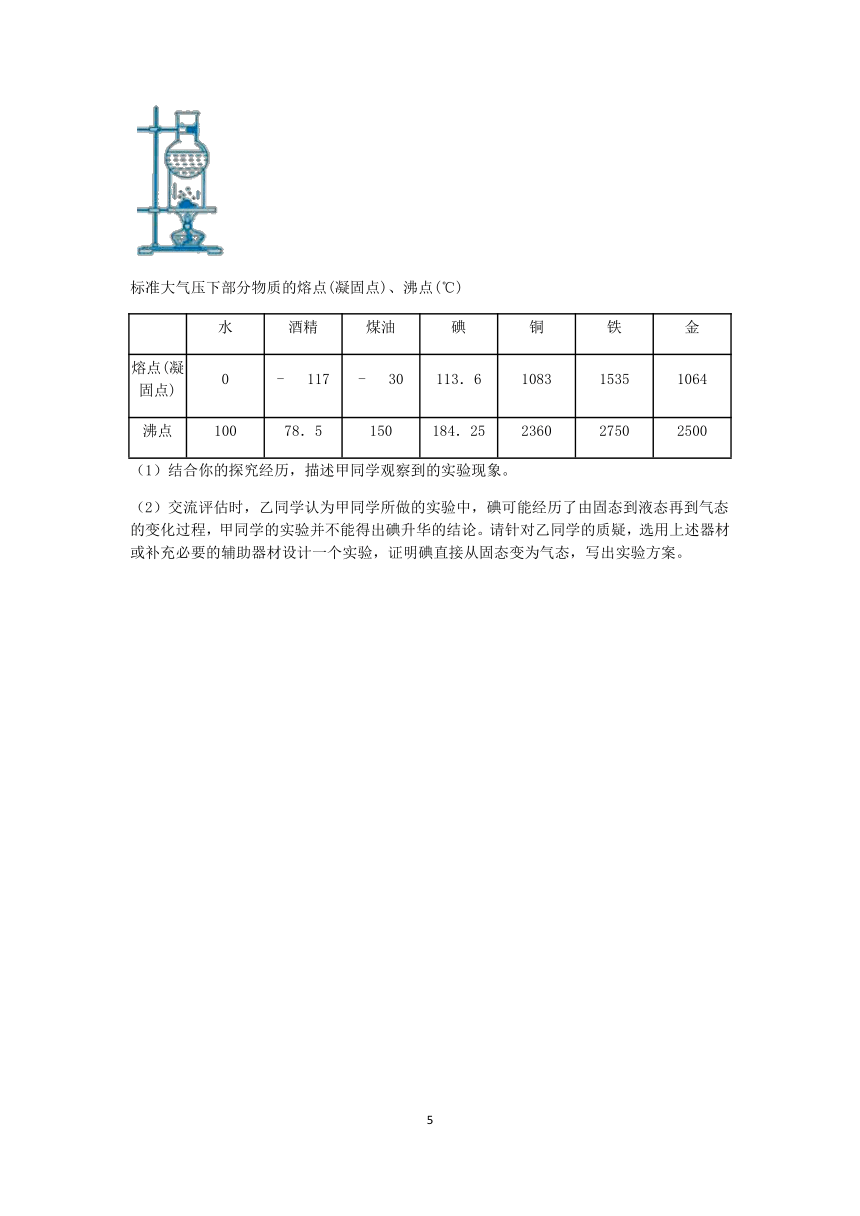

15.小金为了证明“碘升华”做了如图甲、乙两个实验(甲图为教材中的方法,乙图为水浴加热法)。加热一段时间后,均能观察到紫色的碘蒸气。已知:常压下,碘的熔点为113.60oC,碘的沸点为184.25oC,酒精灯火焰的温度约400oC。

(1)你认为实验______________(填“甲”或“乙”)更能说明碘直接升华,理由是______________;

(2)碘升华需要______________(填“吸热”或“放热”);

(3)科学来源于生活,请再举一例物质升华的例子______________。

16.图示是甲同学做“观察碘升华”的实验装置。她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

标准大气压下部分物质的熔点(凝固点)、沸点(℃)

水 酒精 煤油 碘 铜 铁 金

熔点(凝固点) 0 - 117 - 30 113.6 1083 1535 1064

沸点 100 78.5 150 184.25 2360 2750 2500

(1)结合你的探究经历,描述甲同学观察到的实验现象。

(2)交流评估时,乙同学认为甲同学所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,甲同学的实验并不能得出碘升华的结论。请针对乙同学的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘直接从固态变为气态,写出实验方案。

答案及解析

1.C

【解析】确定物质的初始态和终末态,据此确定物态变化的名称。雾和露,都是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液体发生液化形成的小水珠,成在空气中则为雾,成在物体表面为露,故A、B错误;

霜和雪,都是空气中的水蒸气,直接由气态变成固态发生凝华现象形成的,故C正确,D错误。

2. D

【解析】解:A、北海的春天,水蒸气遇到温度较低的墙壁,放出热量,发生液化现象,所以出现墙壁“冒汗”现象,故A正确;

B、水的比热容较大,与相同质量的气体物质相比,升高相同温度时可以吸收较多的热量,所以用来冷却汽车发动机,故B正确;

C、夏天把水洒在地面上时,水蒸发时吸热,起到降低室温的作用,故C正确;

D、樟脑球由固态变为气态叫升华,故D错误.

故选D.

(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(2)水的比热容比较大,常用来做冷却物质;

(3)汽化有两种方式,蒸发和沸腾,汽化过程吸热;

(4)物质由固态变为气态叫升华,升华吸热.

3.B

【解析】物质由液态变化固态叫凝固,由固态直接变成气态叫升华,据此分析判断。

水管喷出来的水在空气中迅速放热,由液态变成固态的冰发生凝固现象,这就是我们看到的“冰花”。“冰花”从空气中吸收热量,由固态直接变成气态的水蒸气发生升华现象,这就是“冰花”变小的原因。

A.“冰花”是水发生的凝固现象,故A错误;

B.“冰花”变小是由于冰的升华,故B正确;

C.水的凝固点为0℃,因为水凝固时要向空气中放热,所以“冰花”形成时的气温应该低于0℃,故C错误;

D.“冰花”变小的过程要吸热,故D错误。

故B正确,而A、C、D错误。

4.C

【解析】

A.露是由空气中的水蒸气遇冷凝结而成的,属于液化现象,需要放出热量,故A错误;

B.雾是水蒸气遇冷液化而成的,会是放出热量,故B错误;

C.冰化成水是固态的冰雪变成了液态的水,是熔化现象,需要吸收热量,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,是凝华过程,凝华放出热量,故D错误。

5.D

【解析】

A. 霜是由水蒸气凝华而形成的,不是升华现象。故A错误。

B. 霜是由水蒸气凝华而形成的,不是液化现象。故B错误。

C. 所谓的烟实际上是小水滴,它是由空气中的水蒸气遇冷液化而形成的。故C错误。

D. 空气中的水蒸气遇冷液化而形成了小水滴,就是我们看到的“烟”。故D正确。

6.A

【解析】干冰是固态的二氧化碳,放入空气中时,会由固态迅速变成气态发生升华现象而吸热,导致周围温度下降,据此分析判断。

干冰放入饮料中时,迅速从饮料中吸热而升华,从而产生大量的二氧化碳气体,导致饮料沸腾,故A正确;

“沸腾”时,饮料的热量被干冰吸收而降低温度,故B错误;

拿杯子的手感觉凉凉的是因为干冰升华吸收热量,故C错误;

杯口的白色雾气是空气中的水蒸气液化而成的小水珠,故D错误。

7.B

【解析】物质由气态直接变成固态叫凝华,向外放热,据此分析判断。

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了,其实是芳香球由固态直接变成气态发生升华现象,故A不合题意;

B.冻鱼出冷库后比进冷库前重,其实是外面的水蒸气在冻鱼表面放热,由气态直接变成固态发生凝华现象而形成了冰,故B符合题意;

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细,其实是灯丝受热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故C不合题意;

D.碘受热后冒出紫色的蒸气,其实是碘吸热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故D不合题意。

8.C

【解析】

甲方案中酒精灯火焰温度约为400℃,在加热过程,温度已经超过了碘的熔点,碘可能先熔化,由固态变成液态,再汽化,由液态变成气态的碘蒸气,不一定是碘由固态直接变成气态的升华现象,并不能得出碘升华的结论,故A、B选项错误;

乙方案中将碘升华管放在水中进行水浴加热,烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华,故选项C正确,选项D错误;

9. A

【解析】物质由液态变为固态的过程是凝固;物质由气态变为液态叫液化.

【解答】解:人工造雪过程中,水由液态变为固态的小冰晶,是凝固现象;

“白雾”水水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴;

发生的物态变化分别为凝固和液化.

故选A.

10.B

【解析】干冰是固态的二氧化碳,因此干冰由固态直接变成气态的二氧化碳的过程,叫升华,需要吸热,故A正确不合题意,B错误符合题意;

水蒸气直接变成冰晶,其实就是气态直接变成固态,属于凝华现象,故C正确不合题意;

冰晶下落时,由固态变成液态发生熔化现象,应该是吸热过程,故D正确不合题意。

11.A

【解析】晶体熔化时温度保持不变,这个温度叫熔点;物质由气态直接变成固态叫凝华,需要放热,据此分析判断。

温度低于0℃时,冰与盐水的混合物中,冰仍然没有熔化,说明冰的熔点肯定低于0℃;白霜是空气中的水蒸气遇到低温的易拉罐后,在其表面迅速放热变成固态发生凝华现象形成的,故A正确,而B、C、D错误。

12.C

【解析】(1)影响蒸发的要素:液体的温度、表面积和上方空气流动;

(2)物质由气态变成液态叫液化;

(3)物质由液态变成气态叫汽化;

(4)物质由固态变成气态叫升华,由气态变成固态叫凝华,据此分析判断。

【解答】A.地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快,故A正确不合题意;

B.冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液态发生液化现象而成的 小水珠,故B正确不合题意;

C.烧开水后,看到“白气”是水蒸气遇冷后,由气态变成液态发生的液化现象,故C错误符合题意;

D.看到用久了的白炽灯变黑,是钨吸热由固态变成气态发生升华现象,然后再由气态变成固态发生凝华现象行成的,故D正确不合题意。

故选C。

13.D

【解析】(1)物质由固态变成气态叫升华,升华需要吸热;

(2)物质由气态变成液态叫液化,液化需要放热;

(3)同种物质在发生三态变化时,其实就是分子之间的距离发生改变。

【解答】“白气”是空气中的水蒸气遇到干冰后迅速放热液化而成的小水珠,故A、B错误;

“白霜”是空气中的水蒸气遇冷迅速放热,由气态变成固态发生凝华现象形成的,故C错误;

气球鼓起的过程中,二氧化碳分子之间的空隙变大,故D正确。

14.③;④;内

【解析】物体由固态变为液态的过程叫熔化;物体由液态变为固态的过程叫凝固;

物体由液态变为气态的过程叫汽化;物体由气态变为液态的过程叫液化;

物体直接由固态变为气态的过程叫升华;物体直接由气态变为固态的过程叫凝华;

【解答】解:①凉在室外的湿衣服变干了,是液态水变为气态水蒸气过程,属于汽化现象;②夏天,揭开冰棒包装纸后会看到冰棒冒“白汽”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴;③冬天,河面上结了一层冰,是液态水凝固形成的;④放在衣柜里的樟脑丸会越来越小,最后“消失”了,是由固态直接变为气态,属于升华现象;⑤严冬的深夜,教室窗户玻璃上有一层冰花,是室内温度较高的水蒸气凝华形成的;⑥铺柏油马路时,将沥青块放在铁锅中加热,由固态变为液态,属于熔化现象;

窗户上的冰花是凝华形成的,寒冷的冬天,屋内较热的水蒸气遇到温度很低的窗玻璃放出热量直接变成固态的冰花,附着在玻璃的内侧.

15.乙 乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了

吸热 北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)

【解析】

(1)由于甲同学利用酒精灯直接对试管进行加热,温度上升速度很快,会迅速超过碘的熔点和沸点,因此根据实验现象无法判断固态碘是否直接变成气体而不是先变成液体再变成气体;而乙同学使温度在缓慢上升的过程中,仍可以看到碘蒸气,而且由于水沸腾后温度不变,其温度小于碘的熔点,说明碘没有熔化,更不会汽化,这就证明了固态碘是直接变成气体的。故填:乙;乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了。

(2)固态碘直接变成气体的过程是升华,这是一个吸收热量的过程。故填:吸热。

(3)升华指物体从固态直接变成气态。故填:北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)。

16.(1)烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热的过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶水浴加热观察碘状态的变化。水的温度最高为100℃ ,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华。

【解析】(1)紫红色的固态碘逐渐消失,而烧杯内出现紫红色的碘蒸气,据此分析解答;

(2)酒精灯火焰的温度高于碘的熔点,此时碘蒸气可能是固态直接变成气态形成的,也可能是碘先熔化,再汽化形成的。如果能够将加热温度低于碘的熔点,那么碘肯定不会熔化,如果此时仍然能够看到紫红色的碘蒸气,就能证明碘发生了升华现象,而不是熔化现象。

【解答】(1)甲同学观察到的实验现象为:烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热的过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)实验方案为:将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶水浴加热观察碘状态的变化。水的温度最高为100℃ ,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华

【期末提分】七上科学达标训练(十五):升华与凝华

A.“雾”是汽化形成的 B.“露”是升华形成的

C.“霜”是凝华形成的 D.“雪”是熔化形成的

2.下面是小红的“物理笔记”部分摘录,其中不正确的是( )

A. 北海的春天,常出现墙壁“冒汗”是液化现象

B. 用水来冷却汽车发动机是因为水的比热容大

C. 夏天在地面上洒水会感到凉快,是利用了蒸发吸热

D. 衣柜里的樟脑丸变小了,属于凝华现象

3.在冬季,某地的地下水管破裂,水喷射出来形成了如图所示的“冰花”。虽然气温没有回升,过一段时间,发现“冰花"还是变小了。关于以上现象的分析正确的是( ) 。

A.“冰花”是由空气中的水蒸气凝华而形成的 B.“冰花”变小是由于冰升华

C.“冰花”形成时的气温为0℃ D.“冰花”变小过程中要放热

4.亲爱的同学,学习物理是从观察事物、探求事理开始。如图,下列物态变化中,属于吸热的是( )

A.露的形成 B.雾的形成 C.冰化成水 D.霜打枝头

5.对图所示现象解释正确的是( )

A.结霜是升华现象

B.结霜是液化现象

C.所谓的“烟”并非真正的烟,是小水珠汽化形成的

D.所谓的“烟”并非真正的烟,是空气中水蒸气遇冷液化形成的小水珠

6.暑假小金去同学家,同学在一杯饮料中放入一种晶体颗粒,饮料瞬间“沸腾”起来,杯口雾气腾腾,小金拿起杯子时却又感觉凉凉的,同学告诉他放入的是干冰,下列叙述正确的是( )

A.使饮料“沸腾”的主要气体是二氧化碳

B.“沸腾”时饮料的温度保持不变

C.拿杯子的手感觉凉凉主要是因为蒸发吸收热量

D.杯口的白色雾气是水蒸气

7.下列现象中由于凝华造成的是( )

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了 B.冻鱼出冷库后比进冷库前重

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细 D.碘受热后冒出紫色的蒸气

8.已知:常压下,碘的熔点为113.60℃,碘的沸点为184.25℃,酒精灯火焰的温度约为400℃;碘升华管是密封的玻璃管,内含少量碘晶体。用如图甲和乙所示的两种方案做“碘的升华”实验都能观察到碘蒸气。观察到的碘蒸气( )

A.甲方案中:一定是由固态碘升华而成

B.甲方案中:可能是由液态碘液化而成

C.乙方案中:一定是由固态碘升华而成

D.乙方案中:可能是由液态碘蒸发而成

9.寒假期间,我校九年级学生宋楠、吴栋到滨州缤彩蝶园滑雪场滑雪,恰逢有一块空地正在进行人工造雪,他俩发现造雪机在工作过程中,不断地将水吸入,并持续地从造雪机的前方喷出“白雾”,而在“白雾”下方,已经沉积了厚厚的一层“白雪”.如图所示,对于造雪机在造雪过程中,沉积的“白雪”和喷出“白雾”发生的物态变化是( )

A. 凝固 液化 B. 凝华 汽化 C. 升华 汽化 D. 熔化 液化

10.利用干冰进行人工降雨的主要过程是:干冰(固态二氧化碳)在高空中直接变成气体,高空中的水蒸气遇冷直接变成冰晶,冰晶下落时变成雨。以下分析错误的是( )

A.干冰直接变成气体是升华过程 B.干冰直接变成气体是放热过程

C.水蒸气直接变成冰晶是凝华过程 D.冰晶下落时变成雨是吸热过程

11.如图所示,在标准大气压下,某同学将冰块放入空易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟;测得易拉罐中冰与盐水混合物的温度低于0℃,实验时易拉罐的底部有白霜生成。对于这一实验和现象的分析,正确的是( )

A.盐使冰的熔点低于0℃,白霜的生成是凝华现象

B.盐使冰的熔点高于0℃,白霜的生成是凝华现象

C.盐使冰的熔点低于0℃,白霜的生成是凝固现象

D.盐使冰的熔点高于0℃,白霜的生成是凝固现象

12.小明在家过周末,想到一些学过的物理知识,下列说法错误的是( )

A. 地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快

B. 冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气液化而成的

C. 烧开水后,看到“白气”是汽化现象

D. 看到用久了的白炽灯变黑是钨先升华后凝华

13.在晚会上,演员们在阵阵“烟雾”中翩翩起舞,这“烟雾”是由于向舞台喷洒1.(2019七上·柯桥月考)科学课上,老师设计了这样一个实验:用镊子夹取一块冒着“白气”的干冰(固态二氧化碳,温度﹣74℃)放入气球内,并迅速扎紧气球。令人惊讶的现象出现了:气球快速鼓起,同时在气球底部的外壁观察到“白霜”。下列说法正确的是( )

A.“白气”是干冰升华形成的二氧化碳气体

B.“白气”的形成过程需要从外界吸收热量

C.“白霜”是空气中的水蒸气遇冷凝固形成的

D.气球鼓起的过程中,二氧化碳分子之间的空隙变大

14.在下列几种物态变化现象中,属于凝固的是________;属于升华的是________;其中⑤中的冰花是形成在窗户的________(填“外”或“内”)表面上.

①凉在室外的湿衣服变干了

②夏天,揭开冰棒包装纸后会看到冰棒冒“白汽”

③冬天,河面上结了一层冰

④放在衣柜里的樟脑丸会越来越小,最后“消失”了

⑤严冬的深夜,教室窗户玻璃上有一层冰花

⑥铺柏油马路时,将沥青块放在铁锅中加热.

15.小金为了证明“碘升华”做了如图甲、乙两个实验(甲图为教材中的方法,乙图为水浴加热法)。加热一段时间后,均能观察到紫色的碘蒸气。已知:常压下,碘的熔点为113.60oC,碘的沸点为184.25oC,酒精灯火焰的温度约400oC。

(1)你认为实验______________(填“甲”或“乙”)更能说明碘直接升华,理由是______________;

(2)碘升华需要______________(填“吸热”或“放热”);

(3)科学来源于生活,请再举一例物质升华的例子______________。

16.图示是甲同学做“观察碘升华”的实验装置。她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

标准大气压下部分物质的熔点(凝固点)、沸点(℃)

水 酒精 煤油 碘 铜 铁 金

熔点(凝固点) 0 - 117 - 30 113.6 1083 1535 1064

沸点 100 78.5 150 184.25 2360 2750 2500

(1)结合你的探究经历,描述甲同学观察到的实验现象。

(2)交流评估时,乙同学认为甲同学所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,甲同学的实验并不能得出碘升华的结论。请针对乙同学的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘直接从固态变为气态,写出实验方案。

答案及解析

1.C

【解析】确定物质的初始态和终末态,据此确定物态变化的名称。雾和露,都是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液体发生液化形成的小水珠,成在空气中则为雾,成在物体表面为露,故A、B错误;

霜和雪,都是空气中的水蒸气,直接由气态变成固态发生凝华现象形成的,故C正确,D错误。

2. D

【解析】解:A、北海的春天,水蒸气遇到温度较低的墙壁,放出热量,发生液化现象,所以出现墙壁“冒汗”现象,故A正确;

B、水的比热容较大,与相同质量的气体物质相比,升高相同温度时可以吸收较多的热量,所以用来冷却汽车发动机,故B正确;

C、夏天把水洒在地面上时,水蒸发时吸热,起到降低室温的作用,故C正确;

D、樟脑球由固态变为气态叫升华,故D错误.

故选D.

(1)物质由气态变为液态的过程叫液化,液化放热;

(2)水的比热容比较大,常用来做冷却物质;

(3)汽化有两种方式,蒸发和沸腾,汽化过程吸热;

(4)物质由固态变为气态叫升华,升华吸热.

3.B

【解析】物质由液态变化固态叫凝固,由固态直接变成气态叫升华,据此分析判断。

水管喷出来的水在空气中迅速放热,由液态变成固态的冰发生凝固现象,这就是我们看到的“冰花”。“冰花”从空气中吸收热量,由固态直接变成气态的水蒸气发生升华现象,这就是“冰花”变小的原因。

A.“冰花”是水发生的凝固现象,故A错误;

B.“冰花”变小是由于冰的升华,故B正确;

C.水的凝固点为0℃,因为水凝固时要向空气中放热,所以“冰花”形成时的气温应该低于0℃,故C错误;

D.“冰花”变小的过程要吸热,故D错误。

故B正确,而A、C、D错误。

4.C

【解析】

A.露是由空气中的水蒸气遇冷凝结而成的,属于液化现象,需要放出热量,故A错误;

B.雾是水蒸气遇冷液化而成的,会是放出热量,故B错误;

C.冰化成水是固态的冰雪变成了液态的水,是熔化现象,需要吸收热量,故C正确;

D.霜是空气中的水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,是凝华过程,凝华放出热量,故D错误。

5.D

【解析】

A. 霜是由水蒸气凝华而形成的,不是升华现象。故A错误。

B. 霜是由水蒸气凝华而形成的,不是液化现象。故B错误。

C. 所谓的烟实际上是小水滴,它是由空气中的水蒸气遇冷液化而形成的。故C错误。

D. 空气中的水蒸气遇冷液化而形成了小水滴,就是我们看到的“烟”。故D正确。

6.A

【解析】干冰是固态的二氧化碳,放入空气中时,会由固态迅速变成气态发生升华现象而吸热,导致周围温度下降,据此分析判断。

干冰放入饮料中时,迅速从饮料中吸热而升华,从而产生大量的二氧化碳气体,导致饮料沸腾,故A正确;

“沸腾”时,饮料的热量被干冰吸收而降低温度,故B错误;

拿杯子的手感觉凉凉的是因为干冰升华吸收热量,故C错误;

杯口的白色雾气是空气中的水蒸气液化而成的小水珠,故D错误。

7.B

【解析】物质由气态直接变成固态叫凝华,向外放热,据此分析判断。

A.放在厕所里去异味用的芳香球逐渐变小了,其实是芳香球由固态直接变成气态发生升华现象,故A不合题意;

B.冻鱼出冷库后比进冷库前重,其实是外面的水蒸气在冻鱼表面放热,由气态直接变成固态发生凝华现象而形成了冰,故B符合题意;

C.用久了的灯泡的灯丝比新的细,其实是灯丝受热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故C不合题意;

D.碘受热后冒出紫色的蒸气,其实是碘吸热后,由固态直接变成气态发生升华现象,故D不合题意。

8.C

【解析】

甲方案中酒精灯火焰温度约为400℃,在加热过程,温度已经超过了碘的熔点,碘可能先熔化,由固态变成液态,再汽化,由液态变成气态的碘蒸气,不一定是碘由固态直接变成气态的升华现象,并不能得出碘升华的结论,故A、B选项错误;

乙方案中将碘升华管放在水中进行水浴加热,烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华,故选项C正确,选项D错误;

9. A

【解析】物质由液态变为固态的过程是凝固;物质由气态变为液态叫液化.

【解答】解:人工造雪过程中,水由液态变为固态的小冰晶,是凝固现象;

“白雾”水水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴;

发生的物态变化分别为凝固和液化.

故选A.

10.B

【解析】干冰是固态的二氧化碳,因此干冰由固态直接变成气态的二氧化碳的过程,叫升华,需要吸热,故A正确不合题意,B错误符合题意;

水蒸气直接变成冰晶,其实就是气态直接变成固态,属于凝华现象,故C正确不合题意;

冰晶下落时,由固态变成液态发生熔化现象,应该是吸热过程,故D正确不合题意。

11.A

【解析】晶体熔化时温度保持不变,这个温度叫熔点;物质由气态直接变成固态叫凝华,需要放热,据此分析判断。

温度低于0℃时,冰与盐水的混合物中,冰仍然没有熔化,说明冰的熔点肯定低于0℃;白霜是空气中的水蒸气遇到低温的易拉罐后,在其表面迅速放热变成固态发生凝华现象形成的,故A正确,而B、C、D错误。

12.C

【解析】(1)影响蒸发的要素:液体的温度、表面积和上方空气流动;

(2)物质由气态变成液态叫液化;

(3)物质由液态变成气态叫汽化;

(4)物质由固态变成气态叫升华,由气态变成固态叫凝华,据此分析判断。

【解答】A.地弄湿后,开窗通风干得快,是加快空气流通,使蒸发加快,故A正确不合题意;

B.冰箱中取出的汽水瓶会“流汗”,是空气中的水蒸气遇冷,由气态变成液态发生液化现象而成的 小水珠,故B正确不合题意;

C.烧开水后,看到“白气”是水蒸气遇冷后,由气态变成液态发生的液化现象,故C错误符合题意;

D.看到用久了的白炽灯变黑,是钨吸热由固态变成气态发生升华现象,然后再由气态变成固态发生凝华现象行成的,故D正确不合题意。

故选C。

13.D

【解析】(1)物质由固态变成气态叫升华,升华需要吸热;

(2)物质由气态变成液态叫液化,液化需要放热;

(3)同种物质在发生三态变化时,其实就是分子之间的距离发生改变。

【解答】“白气”是空气中的水蒸气遇到干冰后迅速放热液化而成的小水珠,故A、B错误;

“白霜”是空气中的水蒸气遇冷迅速放热,由气态变成固态发生凝华现象形成的,故C错误;

气球鼓起的过程中,二氧化碳分子之间的空隙变大,故D正确。

14.③;④;内

【解析】物体由固态变为液态的过程叫熔化;物体由液态变为固态的过程叫凝固;

物体由液态变为气态的过程叫汽化;物体由气态变为液态的过程叫液化;

物体直接由固态变为气态的过程叫升华;物体直接由气态变为固态的过程叫凝华;

【解答】解:①凉在室外的湿衣服变干了,是液态水变为气态水蒸气过程,属于汽化现象;②夏天,揭开冰棒包装纸后会看到冰棒冒“白汽”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴;③冬天,河面上结了一层冰,是液态水凝固形成的;④放在衣柜里的樟脑丸会越来越小,最后“消失”了,是由固态直接变为气态,属于升华现象;⑤严冬的深夜,教室窗户玻璃上有一层冰花,是室内温度较高的水蒸气凝华形成的;⑥铺柏油马路时,将沥青块放在铁锅中加热,由固态变为液态,属于熔化现象;

窗户上的冰花是凝华形成的,寒冷的冬天,屋内较热的水蒸气遇到温度很低的窗玻璃放出热量直接变成固态的冰花,附着在玻璃的内侧.

15.乙 乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了

吸热 北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)

【解析】

(1)由于甲同学利用酒精灯直接对试管进行加热,温度上升速度很快,会迅速超过碘的熔点和沸点,因此根据实验现象无法判断固态碘是否直接变成气体而不是先变成液体再变成气体;而乙同学使温度在缓慢上升的过程中,仍可以看到碘蒸气,而且由于水沸腾后温度不变,其温度小于碘的熔点,说明碘没有熔化,更不会汽化,这就证明了固态碘是直接变成气体的。故填:乙;乙实验水沸腾时温度为100oC,未到达碘的熔点,说明碘没有熔化直接升华了。

(2)固态碘直接变成气体的过程是升华,这是一个吸收热量的过程。故填:吸热。

(3)升华指物体从固态直接变成气态。故填:北方冬天冰冻的衣服干了、樟脑丸变小、干冰制雨等(合理即可)。

16.(1)烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热的过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶水浴加热观察碘状态的变化。水的温度最高为100℃ ,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华。

【解析】(1)紫红色的固态碘逐渐消失,而烧杯内出现紫红色的碘蒸气,据此分析解答;

(2)酒精灯火焰的温度高于碘的熔点,此时碘蒸气可能是固态直接变成气态形成的,也可能是碘先熔化,再汽化形成的。如果能够将加热温度低于碘的熔点,那么碘肯定不会熔化,如果此时仍然能够看到紫红色的碘蒸气,就能证明碘发生了升华现象,而不是熔化现象。

【解答】(1)甲同学观察到的实验现象为:烧瓶底部有紫红色的固体碘,用酒精灯对烧杯直接加热的过程中,在烧杯中会看到紫红色的碘蒸气。

(2)实验方案为:将碘颗粒放在烧瓶中,将烧瓶水浴加热观察碘状态的变化。水的温度最高为100℃ ,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华

【期末提分】七上科学达标训练(十五):升华与凝华

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化