第10课秦末农民大起义 习题课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课秦末农民大起义 习题课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 17:06:41 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家

的建立和巩固

第10课 秦末农民大起义

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,知道统一多民族封建国家早期发展的过程

素养目标

唯物史观:通过对秦朝灭亡和楚汉之争等史事的学习,理解“得民心者得天下”的道理;能遵循史论结合的原则,对秦始皇的功过作出公正、客观的评价。

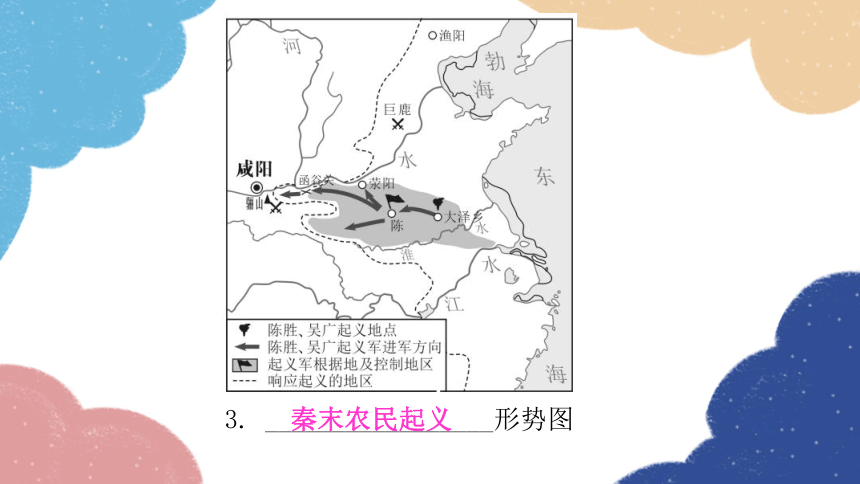

时空观念:通过对《秦末农民起义形势图》等材料的学习,识记陈胜、吴广起义的时间、地点、经过和秦朝灭亡的时间。

史料实证:通过实物图片和文献记载等,知道秦的暴政是使秦朝二世而亡的根本原因,了解陈胜、吴广起义的历史意义。

历史解释:了解和分析秦亡前后项羽、刘邦所领导的战争性质的变化,培养分析、比较历史问题的能力。

知识梳理

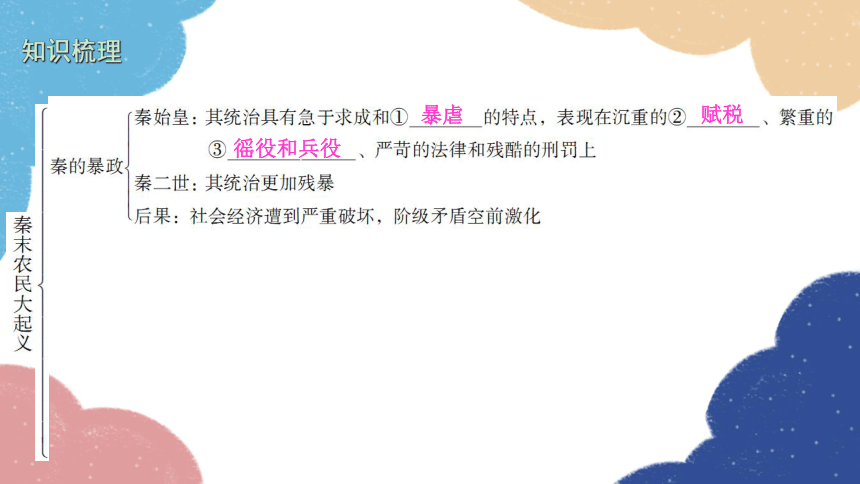

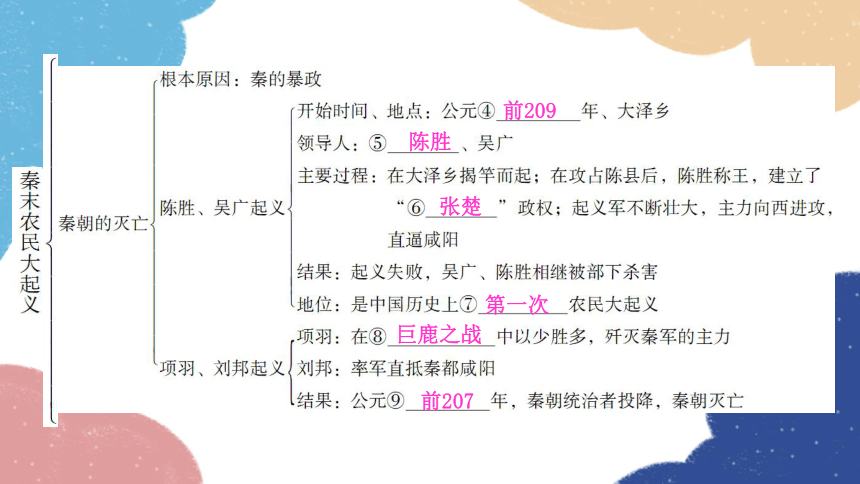

暴虐

赋税

徭役和兵役

前209

陈胜

张楚

第一次

巨鹿之战

前207

垓下

看图说史

1. 秦代的__________

2. 《大泽乡起义》

刑具

3. _________________形势图

秦末农民起义

释疑解难

1. 正确书写:焚书坑儒;陈胜、吴广起义;垓下之战。

2. 陈胜、吴广起义掀起了反秦的浪潮,但并未直接推翻秦朝的统治;刘邦和项羽继续进行反秦斗争,最终推翻秦朝的统治。

3. 领导起义军消灭秦军主力的是项羽,领导起义军灭亡秦朝的是刘邦。

随堂练习

一、单项选择题

1. “秦为乱政虐刑以残贼天下,数十年矣。北有长城之役,南有五岭之戍,外内骚动,百姓罢敝(人民疲劳困顿)……财匮力尽,民不聊生。”下列秦始皇的施政可以作为论据支持材料观点的是( )

A. 统一货币、度量衡 B. 创立中央集权制度

C. 确立皇帝独尊的地位 D. 修建骊山陵和阿房宫

D

2. 秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。这一记载反映了秦朝的( )

A. 赋税沉重 B. 徭役繁重

C. 刑罚残酷 D. 兵役繁重

C

3. 下列对题3图所反映史事的关系的表述,正确的是( )

A. 沉重的赋税导致大泽乡起义 B. 思想的禁锢导致大泽乡起义

C. 残酷的刑罚导致大泽乡起义 D. 繁重的徭役导致大泽乡起义

C

4. “竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”诗中涉及的重大历史事件是焚书坑儒和( )

A. 秦灭六国 B. 刘、项反秦

C. 楚汉之争 D. 陈胜称王

5. “公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下,被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”当时的受降者是( )

A. 陈胜 B. 吴广

C. 刘邦 D. 项羽

B

C

6. 秦朝是中国历史上的短命王朝之一。下列对于秦朝速亡原因的概括,最准确的是( )

A. 修筑长城 B. 修建阿房宫

C. 刑罚残酷 D. 秦朝的暴政

7. 某同学搜集了“鸿门谢罪”“四面楚歌”“霸王别姬”等典故。为这些典故拟定一个主题,最恰当的是( )

A. 战国兼并 B. 楚汉之争

C. 春秋争霸 D. 秦统天下

D

B

8. 刘邦进入咸阳后,与关中父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”“秦人大喜,争持牛羊酒食”慰劳刘邦的军队,“唯恐沛公不为秦王”。由此可知,刘邦取得楚汉之争胜利的主要因素是( )

A. 军队强大 B. 善于用人

C. 宽刑省法 D. 深得民心

D

9. 在中国象棋的棋盘上,画有“楚河—汉界”作为双方的分界线,这来源于历史上的“楚汉之争”。这场战争的性质是( )

A. 刘邦、项羽争夺帝位的战争

B. 农民阶级反抗地主阶级的战争

C. 维护农民阶级利益的战争

D. 项羽反抗秦朝残暴统治的战争

A

10. 教学主题是通过对教材的分析、研究而提炼出的思想结晶,是一节课的纲要。对于《秦末农民大起义》课时来说,最合适的教学主题是( )

A. 至刚易折,上善若水 B. 陈胜吴广,农民起义

C. 楚汉之争,成王败寇 D. 秦朝暴政,危机四伏

A

【解析】根据教材内容可知,《秦末农民大起义》课时包含了“秦的暴政”“陈胜、吴广起义”“楚汉之争”等内容。秦朝的残暴统治导致了起义的爆发,使秦朝走向灭亡。从中我们可以认识到只有重视人民、以民为本,政权的统治才可能长久。所以其主题可以概括为“至刚易折,上善若水”,A选项符合题意;D选项是起义爆发的原因,B选项是起义爆发的过程,C选项是起义的发展和结束,均排除。因此,正确答案是A选项。

二、综合题

11. 秦朝是中国历史上第一个大一统王朝,但却二世而亡。阅读材料,回答问题。

材料一 丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。”

——[西汉]司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料二 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家。当时,全国人口约2 000万,被征发去打仗、服徭役的有二三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死。那时死刑种类多,共有10多种,如腰斩、车裂等。犯罪的人,轻者罚作苦役,重者动辄处死。一人犯法,亲族都得处死;一家犯法,邻里都受牵连。

材料三 唯商鞅变法,不顾人言,虽能骤致富强,亦以召怨天下,使其民知利而不知义,见刑而不见德,虽得天下,旋踵而失也。

——[北宋]苏轼《苏轼集》

(1)根据材料一,概括秦朝官吏称赞秦始皇的原因。(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)材料二反映了秦朝的哪些暴政?(2分)→侧重考查史料实证

统一全国,建立郡县制,推行一系列巩固统一的措施。

沉重的赋税,繁重的兵役和徭役,严苛的法律,残酷的刑罚。

(3)材料三认为秦朝“旋踵而亡”的原因主要是什么?(1分)这种观点正确吗?(1分)试说明理由。(4分)→侧重考查史料实证、历史解释

商鞅变法导致社会风气恶化。这种观点不正确。商鞅变法是顺应历史发展趋势的政治改革,使秦国实现了富国强兵,为秦国统一全国奠定了坚实的基础;秦朝速亡的根本原因在于统治者实行暴政,而非商鞅变法所造成的社会风气恶化。

(4)从秦朝的兴亡中,你得到了哪些启示?(2分)→侧重考查历史解释

统治国家要顺应民心,要施行仁政,使老百姓安居乐业,才能长治久安。

素养提升

材料一 陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。

——[西汉]司马迁《史记·陈涉世家》

材料二 《秦律·徭律》(云梦睡虎地秦墓出土秦简)规定:“失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。水雨,除兴。”(迟到三天到五天,责骂;六天到十天,罚一块盾牌;超过十天,罚一副盔甲。因大雨或洪水导致的误期,可免予处罚)

材料一和材料二中对于秦朝服役误期的处理方案的记载有何不同?(2分)哪个说法更为可信?(1分)请简要说明理由。(4分)→侧重考查史料实证、历史解释

材料一表明服役误期要斩首,材料二表明因天气原因致服役误期可免于责罚。材料二更为可信。材料一出自《史记》,是西汉史学家司马迁所编写,离秦朝历史久远,属于秦朝历史的第二手史料。材料二是出自秦墓中的秦简,是反映秦朝历史的第一手史料,因此更为可信。

拓展阅读

楚汉之争刘胜项败的原因

战争的胜败,不仅取决于兵势的强弱,在很大程度上还取决于经济力量与物质条件的优劣。刘邦据有财力充裕的关中、汉中、巴蜀地区,这使得刘邦无后顾之忧,专意东进,粮饷和兵力的补充源源不绝。加之战争伊始,刘邦就占领了秦朝留下来的积谷甚多的敖仓,因而,尽管刘邦在正面战场上每每败北,但却能够屡屡崛起,垓下决战能一举而消灭项羽。反观项羽“不居关中而都彭城”,虽占有梁、楚九郡,地盘最大,但以经济资源而论,却

是远远不及关中,加之十余个诸侯国又割据其间,后方极不稳定。项羽之所以由强到弱,由胜转败,是与其资源匮乏、军需不济有着密切关系的。

军事力量上的优势只是暂时的现象,人心向背才是决定刘胜项败的重要原因。秦始皇兼并六国,使项氏国亡家破,项羽怀着复仇的心理走上反秦战场,“所过无不残破”,“所坑杀以千万数”。项羽这种对人民的屠戮,对降者的虐杀,自然会招致“天下多怨,百姓不亲附”,“相聚而叛之”。相反,刘邦始终注意笼络民心,摆出一副“宽大长者”的样子,约法省禁,军纪严明,

“诸所过毋得掠虏”,兵入咸阳,废秦苛法,与民约法三章,又宣称自己率军入关是“为父老除害”,因而深得群众拥护。“汉行功德”,深得人心;“子羽暴虐”,大失民望。多数的社会阶层与人民支持刘邦,反对项羽,项羽“名虽为霸,实失天下心”,刘胜项败的结局是很自然的事了。

——摘编自胡一华《刘邦和项羽》

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家

的建立和巩固

第10课 秦末农民大起义

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,知道统一多民族封建国家早期发展的过程

素养目标

唯物史观:通过对秦朝灭亡和楚汉之争等史事的学习,理解“得民心者得天下”的道理;能遵循史论结合的原则,对秦始皇的功过作出公正、客观的评价。

时空观念:通过对《秦末农民起义形势图》等材料的学习,识记陈胜、吴广起义的时间、地点、经过和秦朝灭亡的时间。

史料实证:通过实物图片和文献记载等,知道秦的暴政是使秦朝二世而亡的根本原因,了解陈胜、吴广起义的历史意义。

历史解释:了解和分析秦亡前后项羽、刘邦所领导的战争性质的变化,培养分析、比较历史问题的能力。

知识梳理

暴虐

赋税

徭役和兵役

前209

陈胜

张楚

第一次

巨鹿之战

前207

垓下

看图说史

1. 秦代的__________

2. 《大泽乡起义》

刑具

3. _________________形势图

秦末农民起义

释疑解难

1. 正确书写:焚书坑儒;陈胜、吴广起义;垓下之战。

2. 陈胜、吴广起义掀起了反秦的浪潮,但并未直接推翻秦朝的统治;刘邦和项羽继续进行反秦斗争,最终推翻秦朝的统治。

3. 领导起义军消灭秦军主力的是项羽,领导起义军灭亡秦朝的是刘邦。

随堂练习

一、单项选择题

1. “秦为乱政虐刑以残贼天下,数十年矣。北有长城之役,南有五岭之戍,外内骚动,百姓罢敝(人民疲劳困顿)……财匮力尽,民不聊生。”下列秦始皇的施政可以作为论据支持材料观点的是( )

A. 统一货币、度量衡 B. 创立中央集权制度

C. 确立皇帝独尊的地位 D. 修建骊山陵和阿房宫

D

2. 秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。这一记载反映了秦朝的( )

A. 赋税沉重 B. 徭役繁重

C. 刑罚残酷 D. 兵役繁重

C

3. 下列对题3图所反映史事的关系的表述,正确的是( )

A. 沉重的赋税导致大泽乡起义 B. 思想的禁锢导致大泽乡起义

C. 残酷的刑罚导致大泽乡起义 D. 繁重的徭役导致大泽乡起义

C

4. “竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”诗中涉及的重大历史事件是焚书坑儒和( )

A. 秦灭六国 B. 刘、项反秦

C. 楚汉之争 D. 陈胜称王

5. “公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下,被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”当时的受降者是( )

A. 陈胜 B. 吴广

C. 刘邦 D. 项羽

B

C

6. 秦朝是中国历史上的短命王朝之一。下列对于秦朝速亡原因的概括,最准确的是( )

A. 修筑长城 B. 修建阿房宫

C. 刑罚残酷 D. 秦朝的暴政

7. 某同学搜集了“鸿门谢罪”“四面楚歌”“霸王别姬”等典故。为这些典故拟定一个主题,最恰当的是( )

A. 战国兼并 B. 楚汉之争

C. 春秋争霸 D. 秦统天下

D

B

8. 刘邦进入咸阳后,与关中父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”“秦人大喜,争持牛羊酒食”慰劳刘邦的军队,“唯恐沛公不为秦王”。由此可知,刘邦取得楚汉之争胜利的主要因素是( )

A. 军队强大 B. 善于用人

C. 宽刑省法 D. 深得民心

D

9. 在中国象棋的棋盘上,画有“楚河—汉界”作为双方的分界线,这来源于历史上的“楚汉之争”。这场战争的性质是( )

A. 刘邦、项羽争夺帝位的战争

B. 农民阶级反抗地主阶级的战争

C. 维护农民阶级利益的战争

D. 项羽反抗秦朝残暴统治的战争

A

10. 教学主题是通过对教材的分析、研究而提炼出的思想结晶,是一节课的纲要。对于《秦末农民大起义》课时来说,最合适的教学主题是( )

A. 至刚易折,上善若水 B. 陈胜吴广,农民起义

C. 楚汉之争,成王败寇 D. 秦朝暴政,危机四伏

A

【解析】根据教材内容可知,《秦末农民大起义》课时包含了“秦的暴政”“陈胜、吴广起义”“楚汉之争”等内容。秦朝的残暴统治导致了起义的爆发,使秦朝走向灭亡。从中我们可以认识到只有重视人民、以民为本,政权的统治才可能长久。所以其主题可以概括为“至刚易折,上善若水”,A选项符合题意;D选项是起义爆发的原因,B选项是起义爆发的过程,C选项是起义的发展和结束,均排除。因此,正确答案是A选项。

二、综合题

11. 秦朝是中国历史上第一个大一统王朝,但却二世而亡。阅读材料,回答问题。

材料一 丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。”

——[西汉]司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料二 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家。当时,全国人口约2 000万,被征发去打仗、服徭役的有二三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死。那时死刑种类多,共有10多种,如腰斩、车裂等。犯罪的人,轻者罚作苦役,重者动辄处死。一人犯法,亲族都得处死;一家犯法,邻里都受牵连。

材料三 唯商鞅变法,不顾人言,虽能骤致富强,亦以召怨天下,使其民知利而不知义,见刑而不见德,虽得天下,旋踵而失也。

——[北宋]苏轼《苏轼集》

(1)根据材料一,概括秦朝官吏称赞秦始皇的原因。(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)材料二反映了秦朝的哪些暴政?(2分)→侧重考查史料实证

统一全国,建立郡县制,推行一系列巩固统一的措施。

沉重的赋税,繁重的兵役和徭役,严苛的法律,残酷的刑罚。

(3)材料三认为秦朝“旋踵而亡”的原因主要是什么?(1分)这种观点正确吗?(1分)试说明理由。(4分)→侧重考查史料实证、历史解释

商鞅变法导致社会风气恶化。这种观点不正确。商鞅变法是顺应历史发展趋势的政治改革,使秦国实现了富国强兵,为秦国统一全国奠定了坚实的基础;秦朝速亡的根本原因在于统治者实行暴政,而非商鞅变法所造成的社会风气恶化。

(4)从秦朝的兴亡中,你得到了哪些启示?(2分)→侧重考查历史解释

统治国家要顺应民心,要施行仁政,使老百姓安居乐业,才能长治久安。

素养提升

材料一 陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。

——[西汉]司马迁《史记·陈涉世家》

材料二 《秦律·徭律》(云梦睡虎地秦墓出土秦简)规定:“失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。水雨,除兴。”(迟到三天到五天,责骂;六天到十天,罚一块盾牌;超过十天,罚一副盔甲。因大雨或洪水导致的误期,可免予处罚)

材料一和材料二中对于秦朝服役误期的处理方案的记载有何不同?(2分)哪个说法更为可信?(1分)请简要说明理由。(4分)→侧重考查史料实证、历史解释

材料一表明服役误期要斩首,材料二表明因天气原因致服役误期可免于责罚。材料二更为可信。材料一出自《史记》,是西汉史学家司马迁所编写,离秦朝历史久远,属于秦朝历史的第二手史料。材料二是出自秦墓中的秦简,是反映秦朝历史的第一手史料,因此更为可信。

拓展阅读

楚汉之争刘胜项败的原因

战争的胜败,不仅取决于兵势的强弱,在很大程度上还取决于经济力量与物质条件的优劣。刘邦据有财力充裕的关中、汉中、巴蜀地区,这使得刘邦无后顾之忧,专意东进,粮饷和兵力的补充源源不绝。加之战争伊始,刘邦就占领了秦朝留下来的积谷甚多的敖仓,因而,尽管刘邦在正面战场上每每败北,但却能够屡屡崛起,垓下决战能一举而消灭项羽。反观项羽“不居关中而都彭城”,虽占有梁、楚九郡,地盘最大,但以经济资源而论,却

是远远不及关中,加之十余个诸侯国又割据其间,后方极不稳定。项羽之所以由强到弱,由胜转败,是与其资源匮乏、军需不济有着密切关系的。

军事力量上的优势只是暂时的现象,人心向背才是决定刘胜项败的重要原因。秦始皇兼并六国,使项氏国亡家破,项羽怀着复仇的心理走上反秦战场,“所过无不残破”,“所坑杀以千万数”。项羽这种对人民的屠戮,对降者的虐杀,自然会招致“天下多怨,百姓不亲附”,“相聚而叛之”。相反,刘邦始终注意笼络民心,摆出一副“宽大长者”的样子,约法省禁,军纪严明,

“诸所过毋得掠虏”,兵入咸阳,废秦苛法,与民约法三章,又宣称自己率军入关是“为父老除害”,因而深得群众拥护。“汉行功德”,深得人心;“子羽暴虐”,大失民望。多数的社会阶层与人民支持刘邦,反对项羽,项羽“名虽为霸,实失天下心”,刘胜项败的结局是很自然的事了。

——摘编自胡一华《刘邦和项羽》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史