第13课东汉的兴衰 习题课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课东汉的兴衰 习题课件(26张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家

的建立和巩固

第13课 东汉的兴衰

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

了解西汉末到东汉的政治、社会动荡

素养目标

唯物史观:通过对东汉兴衰的学习,认识到中国古代王朝盛衰的基本规律。

时空观念:通过识读《东汉形势图》和学习构建时间轴,了解东汉发展的时代特征和基本趋势;了解中国古代纪年的主要方法,掌握识读历史年表的基本技能。

史料实证、历史解释:通过对考古发现和文献古籍的学习,掌握东汉外戚与宦官交替专权、黄巾起义的基本史事,了解东汉从“光武中兴”走向衰败的原因。

知识梳理

王莽

西汉

刘秀

东汉

奴婢

刑罚

内迁

光武中兴

外戚

腐朽

衰亡

张角

有组织、有准备

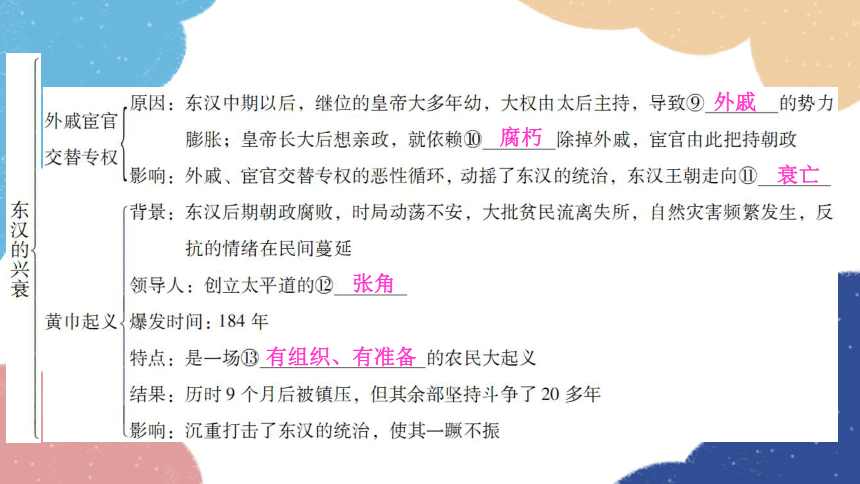

看图说史

1. 东汉_______画像砖

宅院

说唱

2. 东汉彩绘陶击鼓______俑

释疑解难

1. 正确书写:“光武中兴”、外戚、宦官、黄巾起义。

2. 黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振,但东汉王朝并未因此灭亡。东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。

随堂练习

一、单项选择题

1. 公元9年,废皇太子孺子婴(刘婴),自立为皇帝,改国号为“新”的西汉外戚是( )

A. 嬴政 B. 刘邦

C. 项羽 D. 王莽

D

2. (2021山西·改编)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担;减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称该局面为( )

A. “文景之治” B. “光武中兴”

C. “大一统” D. “百家争鸣”

B

3. 根据题3表内容,可以得出的历史结论是( )

A. 光武帝为东汉的发展奠定基础 B. 东汉末年北方人口大量南迁

C. 光武帝把东汉的统治推向鼎盛 D. 东汉末年人口数量迅速增长

A

4. 据古籍记载,“建武十一年八月,(光武帝)诏曰:‘敢炙灼奴婢,论如律。所炙灼者为废民。’十月壬午,诏除奴婢射伤人弃市律。……十三年十二月甲寅,诏益州民自八年以来被掠为奴婢者,皆一切免为庶民。”材料反映光武帝巩固统治的措施是( )

A. 减轻刑罚 B. 释放奴婢,禁止残害奴婢

C. 合并郡县 D. 裁减官员,惩处贪官污吏

B

5. 汉朝时先后出现了“文景之治”“光武中兴”的治世局面。促使这两个治世局面出现的共同原因有( )

A. 严刑峻法,法家思想治国

B. 轻徭薄赋,减轻农民负担

C. 整顿吏治,严惩外戚宦官

D. 奖励耕织,推广铁器牛耕

B

6. 西汉末年外戚势力膨胀,侵夺皇权,导致王莽代汉的发生。因此,光武帝刘秀规定“后妃之家不得封侯与政”以防止外戚专权,明、章二帝继续奉行这一政策。这一政策( )

A. 避免了外戚干政在东汉出现

B. 导致东汉豪强地主势力坐大

C. 因形势变化而没有贯彻始终

D. 使东汉陷入了宦官专权局面

C

7. 题7图漫画形象地反映出的东汉后期政治的特点是( )

A. 皇帝联合宦官打击外戚 B. 外戚利用宦官控制皇帝

C. 宦官依靠外戚控制皇帝 D. 外戚宦官交替掌握政权

D

8. “纵观东汉一代有其自身的特殊性,即皇帝大都早殇,继位者必年幼,母后必易临朝称制,外戚易专权……这动摇了刘姓皇朝的根基,政治统治和社会秩序开始动荡。”材料表明( )

A. 东汉末年外戚宦官交替专权 B. 东汉王朝已不再是刘姓王朝

C. 外戚专权动摇东汉统治根基 D. 政治动荡导致农民起义爆发

C

【解析】东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。题干“这动摇了刘姓皇朝的根基,政治统治和社会秩序开始动荡”说明外戚专权动摇东汉统治根基。因此,正确答案是C选项。

9. “它是我国历史上第一次由宗教信徒领导的农民起义,具有深远的历史意义……它也奠定了道教主要在社会底层传播、发展的历史格局。”材料叙述的是( )

A. 大泽乡起义 B. 项羽起义

C. 刘邦起义 D. 黄巾起义

D

10. 《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。这主要表明黄巾起义( )

A. 源于东汉朝政腐败 B. 沉重打击了东汉的统治

C. 取得了最终的胜利 D. 建立了农民阶级的政权

B

二、综合题

11. 东汉初期曾出现治世局面,但最终因黑暗的统治导致了农民大起义的爆发。阅读材料,回答问题。

材料一 刘秀勤于政事,“每旦视朝,日仄乃罢,数引公卿、郎、将讲论经理,夜分乃寐。”在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身为奴婢,经常发救济粮,减少租税、徭役,兴修水利,发展农业生产。他裁并郡县,精简官员。结果共裁并四百余县,官员十置其一。他统治期间国势昌隆,社会安定,经济发展,号称“建武盛世”。

材料二 汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

——人教版《中国历史》七年级上册

材料三 张角是一个伟大的组织者。他在平平常常的布道活动中,已经不动声色地把数十万徒众部署为“三十六方”,大方万余人,小方六七千人,各有自己的首领,都归他指挥。三十六方的教众,有一点是非常清楚的,那就是“甲子”年有“大吉”到来,而最近的一个甲子年就是汉灵帝中平元年。

——江建忠《漫漫中兴路》

(1)根据材料一,概括刘秀推行的政策。(3分)结合所学知识指出,“建武盛世”的另外一个名号是什么?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)结合所学知识指出,材料二反映了当时怎样的政治状况?(2分)→侧重考查时空观念、史料实证

多次下令释放奴婢和禁止残害奴婢;轻徭薄赋,发展农业生产;裁并郡县,精简官员。“光武中兴”。

东汉中期以后,在外戚、宦官交替专权之下,政治统治腐朽黑暗。

(3)材料三中的内容与中国历史上的哪一次农民起义有关?(1分)根据材料三,归纳这次农民起义的突出特点。(2分)→侧重考查史料实证

(4)结合所学知识,分析材料二、材料三反映的历史事实之间的内在联系。(2分)→侧重考查历史解释、唯物史观

黄巾起义。是一场有组织、有准备的农民大起义。

外戚、宦官交替专权,使得东汉后期统治腐朽黑暗,最终导致黄巾起义的爆发。

素养提升

(建武六年)六月辛卯,诏曰:“夫张官置吏,所以为人也。今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁,其令司隶、州牧各实所部,省减吏员。县国不足置长吏可并合者,上大司徒、大司空二府。”于是条奏并省四百余县,吏职减损,十置其一。

……

(建武七年)三月丁酉,诏曰:“今国有众军,并多精勇,宜且罢轻车、骑士、材官、楼船士及军假吏,令还复民伍。”

——[南朝]范晔《后汉书·光武帝纪》

根据材料指出,汉光武帝在政治和军事方面采取了怎样的治理措施?(2分)这些措施会带来哪些积极影响?(3分)→侧重考查史料实证、历史解释

政治上:合并郡县,裁减官员;军事上:减少军人数量,令其解甲归田。有利于减轻人民的负担,增加农业生产的劳动力,促进经济发展。

拓展阅读

东汉时期的外戚四大豪族

东汉外戚贵族势力之大,在中国历史上实属罕见。而政治上威势大,社会上影响大的,要推马、窦、邓、梁四大家族。这四大家庭靠着一大批皇后、贵人,而以皇亲贵戚身份成为东汉的一股强大政治势力。外戚以政治婚姻控制朝政,连皇帝也不得不让步三分。大臣们所极力推荐的“良家”,其实不如直接说是外戚豪家。豪族与皇家联姻,虽无制度规定却有儒家经典依据。顺帝欲立皇后时,朝廷官员上奏要求立梁妠为后。当时上奏的理由很

明确,以“先帝外戚”的梁氏比附《春秋》之义的“大国”,进而将外戚豪族与皇族世代联姻,推崇为一条不妨称为“娶先大族”的原则,这在西汉的外戚时代是闻所未闻的。

自东汉中叶开始,皇帝几乎清一色的是幼主即位(和帝10岁,殇帝100天,安帝13岁,顺帝11岁,冲帝2岁,质帝8岁,桓帝15岁,灵帝12岁,献帝9岁),于是出现了太后临朝听政的现象。范晔指这是“贪孩童以久其政,抑明贤以专其威”,“贪孩童”是手段,“久其政”是目的,一语点透和帝以后外戚政治的最大特点。

——摘编自马彪《秦汉豪族社会研究》

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家

的建立和巩固

第13课 东汉的兴衰

目录

释疑解难

05

01

素养目标

02

知识梳理

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

了解西汉末到东汉的政治、社会动荡

素养目标

唯物史观:通过对东汉兴衰的学习,认识到中国古代王朝盛衰的基本规律。

时空观念:通过识读《东汉形势图》和学习构建时间轴,了解东汉发展的时代特征和基本趋势;了解中国古代纪年的主要方法,掌握识读历史年表的基本技能。

史料实证、历史解释:通过对考古发现和文献古籍的学习,掌握东汉外戚与宦官交替专权、黄巾起义的基本史事,了解东汉从“光武中兴”走向衰败的原因。

知识梳理

王莽

西汉

刘秀

东汉

奴婢

刑罚

内迁

光武中兴

外戚

腐朽

衰亡

张角

有组织、有准备

看图说史

1. 东汉_______画像砖

宅院

说唱

2. 东汉彩绘陶击鼓______俑

释疑解难

1. 正确书写:“光武中兴”、外戚、宦官、黄巾起义。

2. 黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振,但东汉王朝并未因此灭亡。东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。

随堂练习

一、单项选择题

1. 公元9年,废皇太子孺子婴(刘婴),自立为皇帝,改国号为“新”的西汉外戚是( )

A. 嬴政 B. 刘邦

C. 项羽 D. 王莽

D

2. (2021山西·改编)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担;减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称该局面为( )

A. “文景之治” B. “光武中兴”

C. “大一统” D. “百家争鸣”

B

3. 根据题3表内容,可以得出的历史结论是( )

A. 光武帝为东汉的发展奠定基础 B. 东汉末年北方人口大量南迁

C. 光武帝把东汉的统治推向鼎盛 D. 东汉末年人口数量迅速增长

A

4. 据古籍记载,“建武十一年八月,(光武帝)诏曰:‘敢炙灼奴婢,论如律。所炙灼者为废民。’十月壬午,诏除奴婢射伤人弃市律。……十三年十二月甲寅,诏益州民自八年以来被掠为奴婢者,皆一切免为庶民。”材料反映光武帝巩固统治的措施是( )

A. 减轻刑罚 B. 释放奴婢,禁止残害奴婢

C. 合并郡县 D. 裁减官员,惩处贪官污吏

B

5. 汉朝时先后出现了“文景之治”“光武中兴”的治世局面。促使这两个治世局面出现的共同原因有( )

A. 严刑峻法,法家思想治国

B. 轻徭薄赋,减轻农民负担

C. 整顿吏治,严惩外戚宦官

D. 奖励耕织,推广铁器牛耕

B

6. 西汉末年外戚势力膨胀,侵夺皇权,导致王莽代汉的发生。因此,光武帝刘秀规定“后妃之家不得封侯与政”以防止外戚专权,明、章二帝继续奉行这一政策。这一政策( )

A. 避免了外戚干政在东汉出现

B. 导致东汉豪强地主势力坐大

C. 因形势变化而没有贯彻始终

D. 使东汉陷入了宦官专权局面

C

7. 题7图漫画形象地反映出的东汉后期政治的特点是( )

A. 皇帝联合宦官打击外戚 B. 外戚利用宦官控制皇帝

C. 宦官依靠外戚控制皇帝 D. 外戚宦官交替掌握政权

D

8. “纵观东汉一代有其自身的特殊性,即皇帝大都早殇,继位者必年幼,母后必易临朝称制,外戚易专权……这动摇了刘姓皇朝的根基,政治统治和社会秩序开始动荡。”材料表明( )

A. 东汉末年外戚宦官交替专权 B. 东汉王朝已不再是刘姓王朝

C. 外戚专权动摇东汉统治根基 D. 政治动荡导致农民起义爆发

C

【解析】东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。题干“这动摇了刘姓皇朝的根基,政治统治和社会秩序开始动荡”说明外戚专权动摇东汉统治根基。因此,正确答案是C选项。

9. “它是我国历史上第一次由宗教信徒领导的农民起义,具有深远的历史意义……它也奠定了道教主要在社会底层传播、发展的历史格局。”材料叙述的是( )

A. 大泽乡起义 B. 项羽起义

C. 刘邦起义 D. 黄巾起义

D

10. 《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。这主要表明黄巾起义( )

A. 源于东汉朝政腐败 B. 沉重打击了东汉的统治

C. 取得了最终的胜利 D. 建立了农民阶级的政权

B

二、综合题

11. 东汉初期曾出现治世局面,但最终因黑暗的统治导致了农民大起义的爆发。阅读材料,回答问题。

材料一 刘秀勤于政事,“每旦视朝,日仄乃罢,数引公卿、郎、将讲论经理,夜分乃寐。”在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身为奴婢,经常发救济粮,减少租税、徭役,兴修水利,发展农业生产。他裁并郡县,精简官员。结果共裁并四百余县,官员十置其一。他统治期间国势昌隆,社会安定,经济发展,号称“建武盛世”。

材料二 汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

——人教版《中国历史》七年级上册

材料三 张角是一个伟大的组织者。他在平平常常的布道活动中,已经不动声色地把数十万徒众部署为“三十六方”,大方万余人,小方六七千人,各有自己的首领,都归他指挥。三十六方的教众,有一点是非常清楚的,那就是“甲子”年有“大吉”到来,而最近的一个甲子年就是汉灵帝中平元年。

——江建忠《漫漫中兴路》

(1)根据材料一,概括刘秀推行的政策。(3分)结合所学知识指出,“建武盛世”的另外一个名号是什么?(2分)→侧重考查史料实证、历史解释

(2)结合所学知识指出,材料二反映了当时怎样的政治状况?(2分)→侧重考查时空观念、史料实证

多次下令释放奴婢和禁止残害奴婢;轻徭薄赋,发展农业生产;裁并郡县,精简官员。“光武中兴”。

东汉中期以后,在外戚、宦官交替专权之下,政治统治腐朽黑暗。

(3)材料三中的内容与中国历史上的哪一次农民起义有关?(1分)根据材料三,归纳这次农民起义的突出特点。(2分)→侧重考查史料实证

(4)结合所学知识,分析材料二、材料三反映的历史事实之间的内在联系。(2分)→侧重考查历史解释、唯物史观

黄巾起义。是一场有组织、有准备的农民大起义。

外戚、宦官交替专权,使得东汉后期统治腐朽黑暗,最终导致黄巾起义的爆发。

素养提升

(建武六年)六月辛卯,诏曰:“夫张官置吏,所以为人也。今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁,其令司隶、州牧各实所部,省减吏员。县国不足置长吏可并合者,上大司徒、大司空二府。”于是条奏并省四百余县,吏职减损,十置其一。

……

(建武七年)三月丁酉,诏曰:“今国有众军,并多精勇,宜且罢轻车、骑士、材官、楼船士及军假吏,令还复民伍。”

——[南朝]范晔《后汉书·光武帝纪》

根据材料指出,汉光武帝在政治和军事方面采取了怎样的治理措施?(2分)这些措施会带来哪些积极影响?(3分)→侧重考查史料实证、历史解释

政治上:合并郡县,裁减官员;军事上:减少军人数量,令其解甲归田。有利于减轻人民的负担,增加农业生产的劳动力,促进经济发展。

拓展阅读

东汉时期的外戚四大豪族

东汉外戚贵族势力之大,在中国历史上实属罕见。而政治上威势大,社会上影响大的,要推马、窦、邓、梁四大家族。这四大家庭靠着一大批皇后、贵人,而以皇亲贵戚身份成为东汉的一股强大政治势力。外戚以政治婚姻控制朝政,连皇帝也不得不让步三分。大臣们所极力推荐的“良家”,其实不如直接说是外戚豪家。豪族与皇家联姻,虽无制度规定却有儒家经典依据。顺帝欲立皇后时,朝廷官员上奏要求立梁妠为后。当时上奏的理由很

明确,以“先帝外戚”的梁氏比附《春秋》之义的“大国”,进而将外戚豪族与皇族世代联姻,推崇为一条不妨称为“娶先大族”的原则,这在西汉的外戚时代是闻所未闻的。

自东汉中叶开始,皇帝几乎清一色的是幼主即位(和帝10岁,殇帝100天,安帝13岁,顺帝11岁,冲帝2岁,质帝8岁,桓帝15岁,灵帝12岁,献帝9岁),于是出现了太后临朝听政的现象。范晔指这是“贪孩童以久其政,抑明贤以专其威”,“贪孩童”是手段,“久其政”是目的,一语点透和帝以后外戚政治的最大特点。

——摘编自马彪《秦汉豪族社会研究》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史