得道多助失道寡助

图片预览

文档简介

课件26张PPT。孟 子《孟子》:共七篇,记录孟子与其弟子的思想言论和政治活动。

《孟子》《大学》《中庸》《论语》合称“四书”。主张:“仁政”统一天下。反对暴政,反对战争。孟子:

名轲,字子舆。(“孟子”是人们对他的敬称)

战国时期著名思想家、政治家、 教育家。

儒家学派代表人物。被尊称为“亚圣” ,与孔子

合称 “孔孟”。得道多助 失道寡助 《孟子》得道多助 失道寡助学习目标1、积累并掌握文中的文言实词、虚词。

2、结合课下注释,翻译课文,理解文章大意。

3、提取中心论点,理清本文的论证思路。

4、分析本文的论证方法及其作用。

5、体味并理解作者施行“仁政”的政治主张。 得道多助 失道寡助 《孟子》

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡 助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。自学辅导(一)1、朗读课文,划分朗读节奏。②域 民 不 以 封 疆 之 界 。③城 非 不 高 也 。④故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。①环 而 攻 之 而 不 胜 。天时

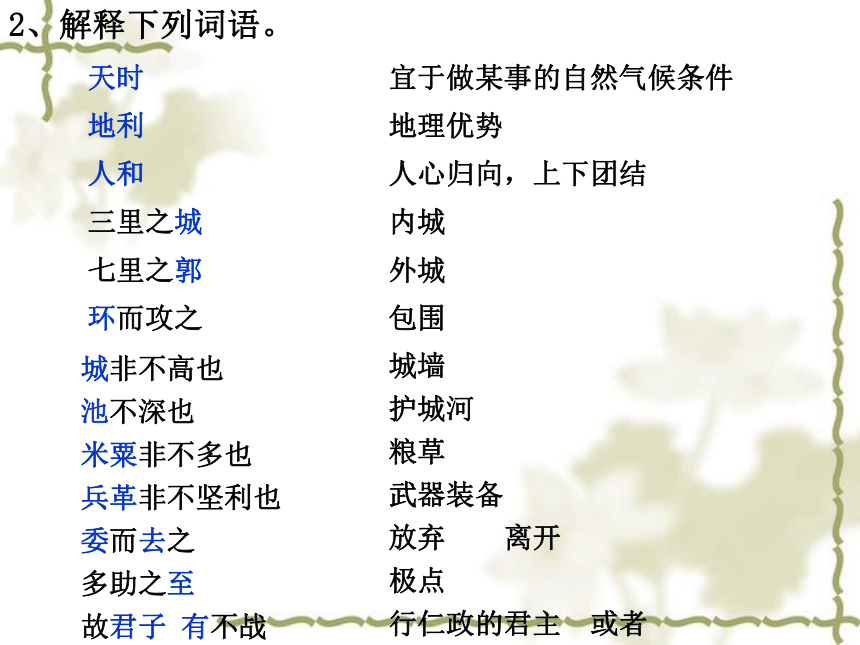

地利

人和

三里之城

七里之郭

环而攻之宜于做某事的自然气候条件

地理优势

人心归向,上下团结

内城

外城

包围2、解释下列词语。城非不高也

池不深也

米粟非不多也

兵革非不坚利也

委而去之

多助之至

故君子 有不战城墙

护城河

粮草

武器装备

放弃 离开

极点

行仁政的君主 或者寡助之至,亲戚畔之。

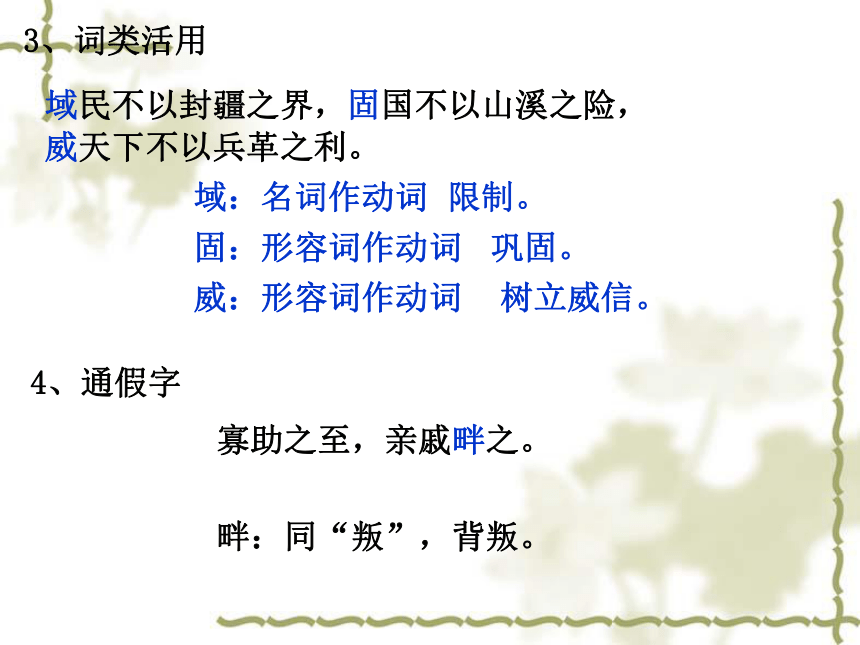

畔:同“叛”,背叛。域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。

域:名词作动词 限制。

固:形容词作动词 巩固。

威:形容词作动词 树立威信。3、词类活用4、通假字古义:外城 (七里之郭) 今义:姓氏 郭池古义:护城河 (池非不深也 ) 今义:池塘 去古义:离开 (委而去之) 今义:到……去 是古义:这 (是天时不如地也 ) 今义:判断动词 5、古今异义亲戚古义:内外亲属 今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。 委古义:放弃 (委而去之) 今义:委任 域古义:界限,这里意思是限制

(域民不以封疆之界) 今义:地域

自学辅导(二)结合课下注释,翻译课文,理解文章大意。有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战 中的人心所向、内部团结.1、天时不如地利,地利不如人和。2、三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。 方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,

四面包围起来攻打它,却不能取胜。3、夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。 采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。4、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。 城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。

5、故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 所以说:使百姓定居下来不迁移到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限;巩固国防不能靠山川的险固;威慑天下不能靠武力的强大。6、得道者多助,失道者寡助。 能施仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的君主,支持帮助他的人就少。 7、寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。 帮助他的人少到极点,内外亲属也会背叛他。

帮助他的人多到极点,天下的人都会归顺他。 8、故君子有不战,战必胜矣。所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定胜利。 1、本文的中心论点是什么?

2、作者是如何论证这一中心论点的?

自学辅导(三)“天时不如地利,地利不如人和。”中心论点提出后作者是怎样进行论证的?(论据)天时不如地利(从进攻一方而言)(论据)地利不如人和(从防御一方而言)(结论)得道者多助,失道者寡助

(从战争到治国)中心论点:天时不如地利,地利不如人和提出论点: 分析论证:得出结论:天时而环攻之地利不如不胜胜举例证明论点一:天时不如地利攻城:守方守城:城高池深兵革利粮多守方地利攻方委而去之败胜人和不如举例证明论点二:地利不如人和 第三段运用了什么修辞方法?句式上有何特点?分析其作用?

运用了排比和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比5、本段在全文中有何作用?总结全文,深化论点战争域民固国威天下治国得道多助

失道寡助主张(结论)施行“仁政”(反面论证)(对比论证)排比论点范围 中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段? 答:第4段的作用是在前3段论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义,其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡;失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,第4段绝非多余的闲笔。

得道多助 失道寡助中心论点天时不如地利地利不如人和突出“人和”举例论证环而攻小城却不胜城高兵利粮足却弃守(天时不如地利)(地利不如人和)得出结论得道多助失道寡助天下顺之亲戚畔之对比人和之重要结构:总—分—总战争治国进攻一方防御一方类 推中考链接:1、决定战争胜负的三要素是_____、______、______,其中主要因素是___。

2、范仲淹在《岳阳楼记》一文中提到“古仁人之心”这一概念。“古仁人之心”内涵丰富。请将《得道多助,失道寡助》、《岳阳楼记》、《醉翁亭记》三篇课文中体现出来的“古仁人之心”分别表达出来。

3、得“人和”的实质是“________”,得“人和”的最佳局面是“__________”。

4、君子战必胜的条件是:“_______”和“________”。联系实际,谈谈你对“人和”的看法? 你还知道哪些关于“人和”的俗语、成语、历史和生活实例。

《孟子》《大学》《中庸》《论语》合称“四书”。主张:“仁政”统一天下。反对暴政,反对战争。孟子:

名轲,字子舆。(“孟子”是人们对他的敬称)

战国时期著名思想家、政治家、 教育家。

儒家学派代表人物。被尊称为“亚圣” ,与孔子

合称 “孔孟”。得道多助 失道寡助 《孟子》得道多助 失道寡助学习目标1、积累并掌握文中的文言实词、虚词。

2、结合课下注释,翻译课文,理解文章大意。

3、提取中心论点,理清本文的论证思路。

4、分析本文的论证方法及其作用。

5、体味并理解作者施行“仁政”的政治主张。 得道多助 失道寡助 《孟子》

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡 助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。自学辅导(一)1、朗读课文,划分朗读节奏。②域 民 不 以 封 疆 之 界 。③城 非 不 高 也 。④故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。①环 而 攻 之 而 不 胜 。天时

地利

人和

三里之城

七里之郭

环而攻之宜于做某事的自然气候条件

地理优势

人心归向,上下团结

内城

外城

包围2、解释下列词语。城非不高也

池不深也

米粟非不多也

兵革非不坚利也

委而去之

多助之至

故君子 有不战城墙

护城河

粮草

武器装备

放弃 离开

极点

行仁政的君主 或者寡助之至,亲戚畔之。

畔:同“叛”,背叛。域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。

域:名词作动词 限制。

固:形容词作动词 巩固。

威:形容词作动词 树立威信。3、词类活用4、通假字古义:外城 (七里之郭) 今义:姓氏 郭池古义:护城河 (池非不深也 ) 今义:池塘 去古义:离开 (委而去之) 今义:到……去 是古义:这 (是天时不如地也 ) 今义:判断动词 5、古今异义亲戚古义:内外亲属 今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。 委古义:放弃 (委而去之) 今义:委任 域古义:界限,这里意思是限制

(域民不以封疆之界) 今义:地域

自学辅导(二)结合课下注释,翻译课文,理解文章大意。有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战 中的人心所向、内部团结.1、天时不如地利,地利不如人和。2、三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。 方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,

四面包围起来攻打它,却不能取胜。3、夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。 采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。4、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。 城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。

5、故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 所以说:使百姓定居下来不迁移到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限;巩固国防不能靠山川的险固;威慑天下不能靠武力的强大。6、得道者多助,失道者寡助。 能施仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的君主,支持帮助他的人就少。 7、寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。 帮助他的人少到极点,内外亲属也会背叛他。

帮助他的人多到极点,天下的人都会归顺他。 8、故君子有不战,战必胜矣。所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定胜利。 1、本文的中心论点是什么?

2、作者是如何论证这一中心论点的?

自学辅导(三)“天时不如地利,地利不如人和。”中心论点提出后作者是怎样进行论证的?(论据)天时不如地利(从进攻一方而言)(论据)地利不如人和(从防御一方而言)(结论)得道者多助,失道者寡助

(从战争到治国)中心论点:天时不如地利,地利不如人和提出论点: 分析论证:得出结论:天时而环攻之地利不如不胜胜举例证明论点一:天时不如地利攻城:守方守城:城高池深兵革利粮多守方地利攻方委而去之败胜人和不如举例证明论点二:地利不如人和 第三段运用了什么修辞方法?句式上有何特点?分析其作用?

运用了排比和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比5、本段在全文中有何作用?总结全文,深化论点战争域民固国威天下治国得道多助

失道寡助主张(结论)施行“仁政”(反面论证)(对比论证)排比论点范围 中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段? 答:第4段的作用是在前3段论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义,其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡;失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,第4段绝非多余的闲笔。

得道多助 失道寡助中心论点天时不如地利地利不如人和突出“人和”举例论证环而攻小城却不胜城高兵利粮足却弃守(天时不如地利)(地利不如人和)得出结论得道多助失道寡助天下顺之亲戚畔之对比人和之重要结构:总—分—总战争治国进攻一方防御一方类 推中考链接:1、决定战争胜负的三要素是_____、______、______,其中主要因素是___。

2、范仲淹在《岳阳楼记》一文中提到“古仁人之心”这一概念。“古仁人之心”内涵丰富。请将《得道多助,失道寡助》、《岳阳楼记》、《醉翁亭记》三篇课文中体现出来的“古仁人之心”分别表达出来。

3、得“人和”的实质是“________”,得“人和”的最佳局面是“__________”。

4、君子战必胜的条件是:“_______”和“________”。联系实际,谈谈你对“人和”的看法? 你还知道哪些关于“人和”的俗语、成语、历史和生活实例。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)