高中语文统编版必修上册15《我与地坛》课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册15《我与地坛》课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 13:46:14 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

生活以痛吻我,我却报之以歌

《我与地坛》

史铁生

不久前,有位制片人来找我,问我是否愿意把我一篇散文——《我与地坛》——改编成电影,或者电视剧。当时我正躺在透析室里,百无聊赖地看着报纸,等候全身的血液在透析器里走够四个半小时;如是者隔天一回,十年了。

——史铁生《地坛与往事》

选自《妄想电影》人民文学出版社2010年1月出版

2

史铁生的沉思之旅

假如你是电影《我与地坛》的导演,你要拍摄史铁生在地坛中的所见所闻,展现他在地坛中所完成的沉思之旅,

你会选择哪些镜头呢?

史铁生 1951年生于北京。1967年初中毕业,1969年去陕北农村插队,3年后双腿瘫痪回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。自称是“职业是生病,业余在写作”。1979年始有小说、散文、剧本等作品发表。2010年12月31日凌晨因突发脑溢血逝世。

1983年他发表了《我的遥远的清平湾》一举成名。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。代表作有:

《我的遥远的清平湾》《插队的故事》

《务虚笔记》《合欢树》《我与地坛》等。

任务一:走近主人公

我记得于是我铺开了张纸,觉得确乎有些什么东西最好是写下来。不考虑词句,不过问技巧,也不以为能拿它去派什么用场,只是写,只是看出有些路单靠腿(轮椅)去走明显是不够。写,真是个办法,是条条绝路之后的一条路。

只是多年以后我才在书上读到了一种说法:写作的零度。我想,写作的零度即对生命意义的扣问,写作出发的地方即生命固有的疑难,写作之寻求,即灵魂的眺望。 ——我与地坛

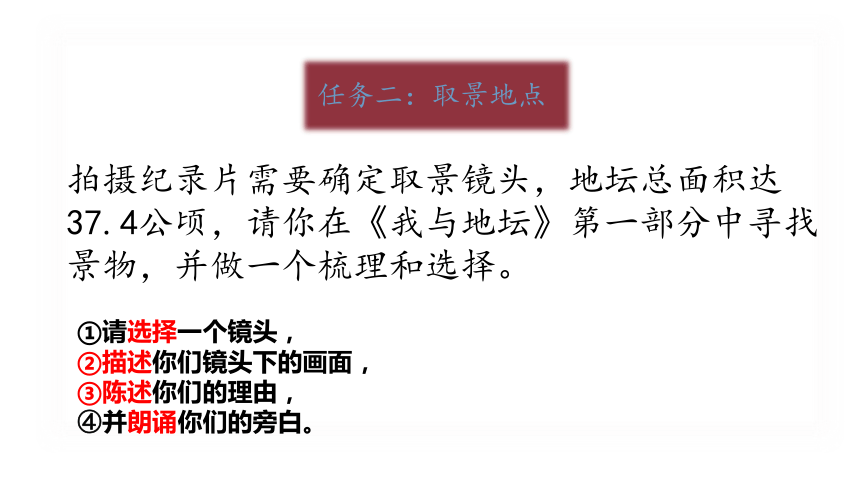

任务二:取景地点

拍摄纪录片需要确定取景镜头,地坛总面积达37.4公顷,请你在《我与地坛》第一部分中寻找景物,并做一个梳理和选择。

①请选择一个镜头,

②描述你们镜头下的画面,

③陈述你们的理由,

④并朗诵你们的旁白。

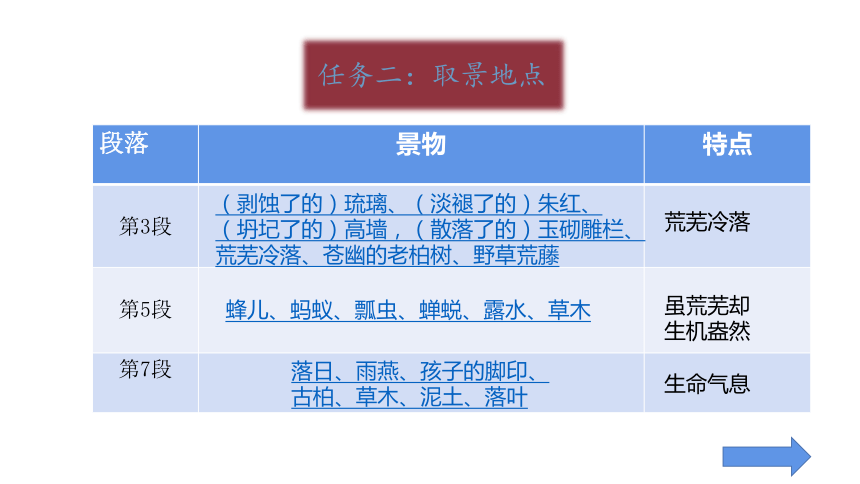

任务二:取景地点

段落 景物 特点

第3段

第5段

第7段

(剥蚀了的)琉璃、(淡褪了的)朱红、(坍圮了的)高墙,(散落了的)玉砌雕栏、荒芜冷落、苍幽的老柏树、野草荒藤

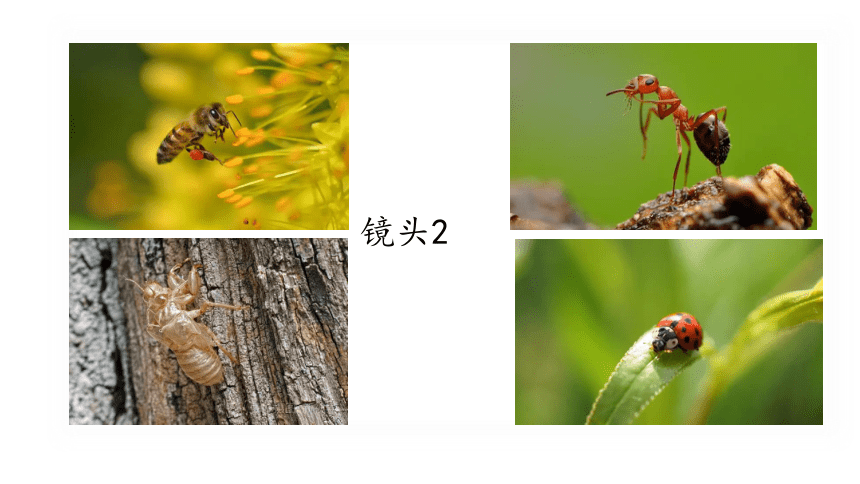

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水、草木

落日、雨燕、孩子的脚印、古柏、草木、泥土、落叶

荒芜冷落

虽荒芜却生机盎然

生命气息

镜头1

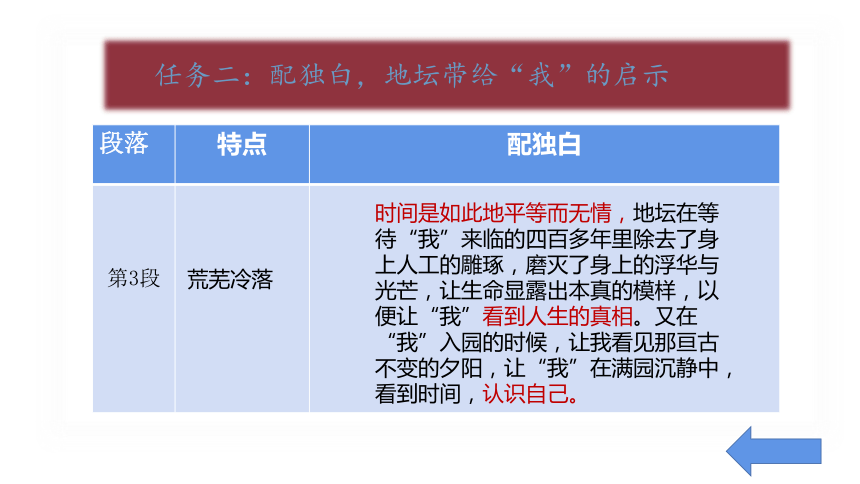

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

第3段

荒芜冷落

时间是如此地平等而无情,地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。又在“我”入园的时候,让我看见那亘古不变的夕阳,让“我”在满园沉静中,看到时间,认识自己。

镜头2

点拨提升

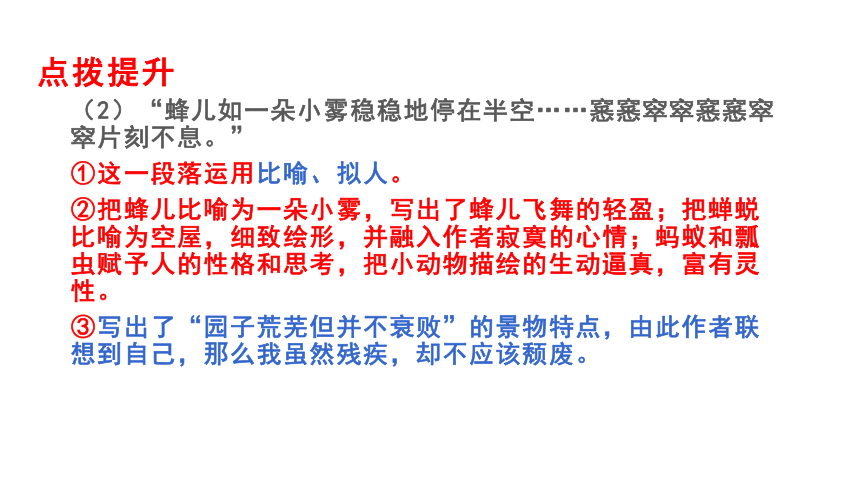

(2)“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空……窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”

①这一段落运用比喻、拟人。

②把蜂儿比喻为一朵小雾,写出了蜂儿飞舞的轻盈;把蝉蜕比喻为空屋,细致绘形,并融入作者寂寞的心情;蚂蚁和瓢虫赋予人的性格和思考,把小动物描绘的生动逼真,富有灵性。

③写出了“园子荒芜但并不衰败”的景物特点,由此作者联想到自己,那么我虽然残疾,却不应该颓废。

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

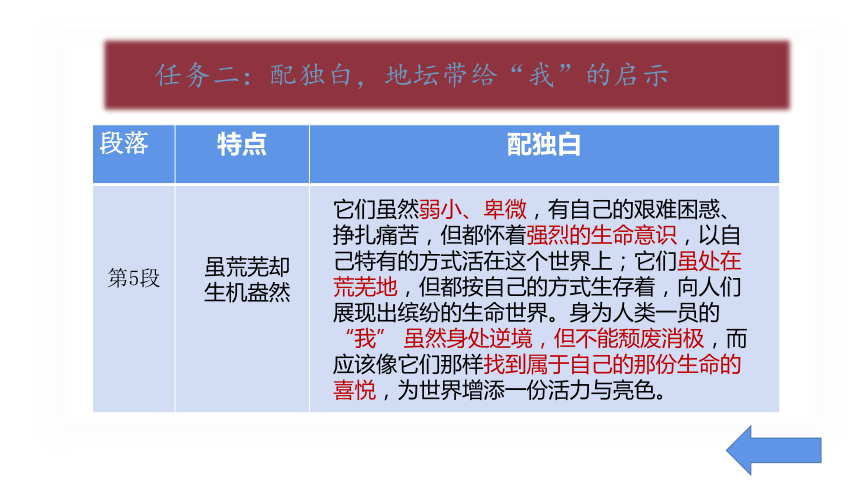

第5段

它们虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、挣扎痛苦,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽处在荒芜地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。身为人类一员的“我” 虽然身处逆境,但不能颓废消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。

虽荒芜却生机盎然

镜头组3

(3)第7段连续运用六个“譬如……”

①连用六个譬如,在描写中作者又调动视觉、听觉、嗅觉等感官

②写出了地坛随时光流逝,落日依然灿烂,雨燕依然高歌,孩子依然嬉戏追逐,古柏依然镇静,暴雨依然灼烈,秋风依然播散熨帖而微苦的味道。

③作者描写了这些独特的景物,写出了任何一种生命都按照自己生命的律动,演绎着生命的精彩的哲理,而自己也要坦然面对命运,精彩地活着。

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

第7段

生命气息

“我”不断地观察思索,与自然、生命、历史对话,这里平凡的一切都充满深情。园子历尽沧桑未改变本色,“我”也应该同样活得有意义。

景物描写的手法、作用:

拟人、比喻、排比

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景下,最容易展开对生命的思考;

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

小组合作探究:在史铁生的这场沉思之旅中,

地坛充当了一个什么样的角色?

味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。(第7段,114页)

我甚至对世界对上天充满了仇恨和厌恶。……“……我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。(第6段,116页)

16

见证者、陪伴者、“母亲”……

地坛

阅读课文第一段与第五段第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

相怜相惜

我——颓废、迷惘、双腿残疾。

地坛——废弃、荒芜、冷落。

我与地坛同病相怜,惺惺相惜。

地坛重新给予了我富于感性的鲜活的生活触角,让一个精神垂死、万念俱灰的人重新获得了对世界敏感入微的感受。

“因为这园子,我常感恩于自己的命运。”

——(《我与地坛》)

不幸生活的避难所

感悟生命意义的重生之地

思考:

史铁生的沉思之旅告诉我们

人生有无法避免的缺憾和终将到来的死亡,

我们该怎么面对呢?

死是一件不必急于求成的事,

死是一个必然会降临的节日。

20

地坛在不断地变化中显现出永恒的一面,让“我”感受到生命的永恒。

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

——相信未来,热爱生命

"但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。有一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。那一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。"

——《我与地坛》

22

汪国真曾说:“心雨的时候,晴也是雨;心晴的时候,雨也是晴。”

史铁生从凄凉之中,看到美好,看到人生的丰富。

至此,他看透了生死,完成了自己的涅槃,走出人生困境。

23

张定宇获授“人民英雄”国家荣誉称号。

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?

”我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”

熊爪咖啡

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?

天行健,君子以自强不息

地势坤,君子以厚德载物

史铁生与妻子陈希米

2010年,史铁生已经和尿毒症抗争了12个年头

2010年12月30日下午,史铁生突发脑溢血,送往北京朝阳医院,后转至宣武医院,又转至武警总医院

2010年12月31日3时46分,史铁生停止了心跳呼吸

9个小时后,史铁生的肝脏在另一人的身体里苏醒。他的大脑和脊椎,也按照他的遗愿,捐献给了医学院做研究。

26

残疾只是一个象征,

每个人在一定意义上都是残疾,

所谓的残疾就是人的有限性。

总有些事情是你力所不能及的,

那就相当于你的残疾。

——史铁生

27

稻香 (Live) - 周杰伦 (Jay Chou)

词:周杰伦

曲:周杰伦

对这个世界如果你有太多的抱怨

跌倒了就不敢继续往前走

为什么人要这么的脆弱 堕落

请你打开电视看看

多少人为生命在努力勇敢的走下去

我们是不是该知足

珍惜一切 就算没有拥有

由个人严酷的命运

上升到生命永恒的流变,

史铁生终于超越了个体生命中有限的必然,

而呈现为对人类的整体存在的担当。

——陈思和

最后一个镜头

地坛是永恒的母亲,

母亲是永远的地坛。

“我已不在地坛,但是地坛在我”。

把所有的思考融合,

拍成最后一个镜头,

你的镜头要怎么呈现呢?

28

我与地坛表达了我对生命的感悟;

我与母亲

29

“我”走过的路

失魂落魄

感悟生命

乐观坦然

30

阅读第二节,说说作者一共回忆了与母亲之间的哪几件事?

地坛充当什么角色呢

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……

母亲目送我

送我出门,经常去找儿子……

母亲寻找我

地坛:见证者

母亲走过的路

诵读:

阅读第二节,挑选最令你感动的文字,并诵读,感受这是一位怎样的母亲。

32

你的镜头要怎么呈现呢?

任务四:撰写母亲的脚本

编号 场景 详细要求 景别(远景、全景、近景、中景、特写) 手法(推、拉、摇、 移、跟) 理由

1

2

3

门口送“我”

想问不敢问、欲言又止;无言地准备;沉默氛围

特写

近景

拉

特写可以表现突出拍摄“母亲嘴巴张了又合”的场景;而镜头再拉远,着重拍摄母亲无言准备时的动作。突出母亲包容、隐忍的形象。

家中等“我”

心神不定、坐卧难宁、四处走动;表情忧虑

全景

跟

镜头跟着母亲在家中活动,突出母亲的痛苦、惊恐,害怕儿子会出什么意外。

园中找“我”

四处张望、悄悄转身、缓缓离去;

拍出凄凉感

远景

近景

推

镜头先拍远景,偌大的园子中,母亲在焦灼地寻找我的身影显示出母亲的渺小而伟大;当找到我后,镜头再推近,拍出母亲略显沧桑转身离去的背影。

我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。

34

怎样的母亲

聪慧和坚忍

苦难与伟大

艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的母爱

35

比较地坛形象和母亲形象,总结二者对作者人生的共同意义

对象 特点 作用

地坛

母亲

古老苍凉而又生机勃勃、包容丰富而又沉静超然

我的新生的力量不仅是地坛给予的,也是母亲的理解、支持、坚忍、期盼所赋予的

宽容厚重,有一股强大的生命力

母亲

我

地坛

精神支柱、家园

包容、接纳、富有生命力

给“我”带来思考

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

38

篇目 细节 理由

——细节是好的文学的生命力的基础

《秋天的怀念》

母亲说到“跑”、“踩”这类字眼忽然就不说了。

母亲怕我受伤,比我还敏感,刻画出母亲的细腻与爱。这如果没有亲身经历,很难描写出来。

《秋天的怀念》

母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不着。

这是一个上帝视角,母亲一直没有告诉他。母亲自己也在遭受巨大痛苦,在孩子面前却如此隐忍、坚强。

《合欢树》

母亲惊慌了好几个月,昼夜守着我,一换药就说......

刻画出母亲想尽办法治疗我,又很害怕是自己害了我的矛盾心理。

任务五:补充细节场景

生病也是生活体验之一种,甚或算得一项 别开生面的游历。生病的经验是一步步懂 得满足。发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安祥。刚坐上轮椅时,我老想,不能直 立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏 地暗。等到又生出褥疮,一连数日只能歪 七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患“尿毒症',经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可能再加一个“更”字。——通透、达观

纪录片彩蛋

史铁生:写作就是为了生命的重量不被轻轻抹去,让过去和未来沉沉的存在着,肩上和心里感到它的重量,甚至压迫、甚至刺痛。

——他笔下的文字充满了对意义之辩的叩问,是看透生活后再热爱生活的勇气。

命定的局限尽可永在,不屈的挑战却不可须臾或缺。——《我与地坛》

“史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊,一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度,一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。”——莫言

纪录片彩蛋

我们有幸,不能深刻体会史铁生的生死感悟,所以,也难以触摸史铁生思想的高度。但这仍然能成为我们未来遇到各种困难时的精神慰藉,死都不怕了,还怕什么呢?

生与死在史铁生那里不是一个要沉思的问题,更不是一个思想命题。有关生与死,史铁生都是带着自己体温的个人经验。非常具体的、切身的感受。他的生死感悟不是一两句漂亮的结论,他的魅力恰恰体现在思索感悟的过程 。

生活以痛吻我,我却报之以歌

《我与地坛》

史铁生

不久前,有位制片人来找我,问我是否愿意把我一篇散文——《我与地坛》——改编成电影,或者电视剧。当时我正躺在透析室里,百无聊赖地看着报纸,等候全身的血液在透析器里走够四个半小时;如是者隔天一回,十年了。

——史铁生《地坛与往事》

选自《妄想电影》人民文学出版社2010年1月出版

2

史铁生的沉思之旅

假如你是电影《我与地坛》的导演,你要拍摄史铁生在地坛中的所见所闻,展现他在地坛中所完成的沉思之旅,

你会选择哪些镜头呢?

史铁生 1951年生于北京。1967年初中毕业,1969年去陕北农村插队,3年后双腿瘫痪回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。自称是“职业是生病,业余在写作”。1979年始有小说、散文、剧本等作品发表。2010年12月31日凌晨因突发脑溢血逝世。

1983年他发表了《我的遥远的清平湾》一举成名。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。代表作有:

《我的遥远的清平湾》《插队的故事》

《务虚笔记》《合欢树》《我与地坛》等。

任务一:走近主人公

我记得于是我铺开了张纸,觉得确乎有些什么东西最好是写下来。不考虑词句,不过问技巧,也不以为能拿它去派什么用场,只是写,只是看出有些路单靠腿(轮椅)去走明显是不够。写,真是个办法,是条条绝路之后的一条路。

只是多年以后我才在书上读到了一种说法:写作的零度。我想,写作的零度即对生命意义的扣问,写作出发的地方即生命固有的疑难,写作之寻求,即灵魂的眺望。 ——我与地坛

任务二:取景地点

拍摄纪录片需要确定取景镜头,地坛总面积达37.4公顷,请你在《我与地坛》第一部分中寻找景物,并做一个梳理和选择。

①请选择一个镜头,

②描述你们镜头下的画面,

③陈述你们的理由,

④并朗诵你们的旁白。

任务二:取景地点

段落 景物 特点

第3段

第5段

第7段

(剥蚀了的)琉璃、(淡褪了的)朱红、(坍圮了的)高墙,(散落了的)玉砌雕栏、荒芜冷落、苍幽的老柏树、野草荒藤

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水、草木

落日、雨燕、孩子的脚印、古柏、草木、泥土、落叶

荒芜冷落

虽荒芜却生机盎然

生命气息

镜头1

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

第3段

荒芜冷落

时间是如此地平等而无情,地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。又在“我”入园的时候,让我看见那亘古不变的夕阳,让“我”在满园沉静中,看到时间,认识自己。

镜头2

点拨提升

(2)“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空……窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”

①这一段落运用比喻、拟人。

②把蜂儿比喻为一朵小雾,写出了蜂儿飞舞的轻盈;把蝉蜕比喻为空屋,细致绘形,并融入作者寂寞的心情;蚂蚁和瓢虫赋予人的性格和思考,把小动物描绘的生动逼真,富有灵性。

③写出了“园子荒芜但并不衰败”的景物特点,由此作者联想到自己,那么我虽然残疾,却不应该颓废。

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

第5段

它们虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、挣扎痛苦,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽处在荒芜地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。身为人类一员的“我” 虽然身处逆境,但不能颓废消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。

虽荒芜却生机盎然

镜头组3

(3)第7段连续运用六个“譬如……”

①连用六个譬如,在描写中作者又调动视觉、听觉、嗅觉等感官

②写出了地坛随时光流逝,落日依然灿烂,雨燕依然高歌,孩子依然嬉戏追逐,古柏依然镇静,暴雨依然灼烈,秋风依然播散熨帖而微苦的味道。

③作者描写了这些独特的景物,写出了任何一种生命都按照自己生命的律动,演绎着生命的精彩的哲理,而自己也要坦然面对命运,精彩地活着。

任务二:配独白,地坛带给“我”的启示

段落 特点 配独白

第7段

生命气息

“我”不断地观察思索,与自然、生命、历史对话,这里平凡的一切都充满深情。园子历尽沧桑未改变本色,“我”也应该同样活得有意义。

景物描写的手法、作用:

拟人、比喻、排比

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景下,最容易展开对生命的思考;

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

小组合作探究:在史铁生的这场沉思之旅中,

地坛充当了一个什么样的角色?

味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。(第7段,114页)

我甚至对世界对上天充满了仇恨和厌恶。……“……我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。(第6段,116页)

16

见证者、陪伴者、“母亲”……

地坛

阅读课文第一段与第五段第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

相怜相惜

我——颓废、迷惘、双腿残疾。

地坛——废弃、荒芜、冷落。

我与地坛同病相怜,惺惺相惜。

地坛重新给予了我富于感性的鲜活的生活触角,让一个精神垂死、万念俱灰的人重新获得了对世界敏感入微的感受。

“因为这园子,我常感恩于自己的命运。”

——(《我与地坛》)

不幸生活的避难所

感悟生命意义的重生之地

思考:

史铁生的沉思之旅告诉我们

人生有无法避免的缺憾和终将到来的死亡,

我们该怎么面对呢?

死是一件不必急于求成的事,

死是一个必然会降临的节日。

20

地坛在不断地变化中显现出永恒的一面,让“我”感受到生命的永恒。

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

——相信未来,热爱生命

"但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。有一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。那一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。"

——《我与地坛》

22

汪国真曾说:“心雨的时候,晴也是雨;心晴的时候,雨也是晴。”

史铁生从凄凉之中,看到美好,看到人生的丰富。

至此,他看透了生死,完成了自己的涅槃,走出人生困境。

23

张定宇获授“人民英雄”国家荣誉称号。

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?

”我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”

熊爪咖啡

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》

如果缺憾和苦难不可避免,一个人该如何面对生活?

天行健,君子以自强不息

地势坤,君子以厚德载物

史铁生与妻子陈希米

2010年,史铁生已经和尿毒症抗争了12个年头

2010年12月30日下午,史铁生突发脑溢血,送往北京朝阳医院,后转至宣武医院,又转至武警总医院

2010年12月31日3时46分,史铁生停止了心跳呼吸

9个小时后,史铁生的肝脏在另一人的身体里苏醒。他的大脑和脊椎,也按照他的遗愿,捐献给了医学院做研究。

26

残疾只是一个象征,

每个人在一定意义上都是残疾,

所谓的残疾就是人的有限性。

总有些事情是你力所不能及的,

那就相当于你的残疾。

——史铁生

27

稻香 (Live) - 周杰伦 (Jay Chou)

词:周杰伦

曲:周杰伦

对这个世界如果你有太多的抱怨

跌倒了就不敢继续往前走

为什么人要这么的脆弱 堕落

请你打开电视看看

多少人为生命在努力勇敢的走下去

我们是不是该知足

珍惜一切 就算没有拥有

由个人严酷的命运

上升到生命永恒的流变,

史铁生终于超越了个体生命中有限的必然,

而呈现为对人类的整体存在的担当。

——陈思和

最后一个镜头

地坛是永恒的母亲,

母亲是永远的地坛。

“我已不在地坛,但是地坛在我”。

把所有的思考融合,

拍成最后一个镜头,

你的镜头要怎么呈现呢?

28

我与地坛表达了我对生命的感悟;

我与母亲

29

“我”走过的路

失魂落魄

感悟生命

乐观坦然

30

阅读第二节,说说作者一共回忆了与母亲之间的哪几件事?

地坛充当什么角色呢

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……

母亲目送我

送我出门,经常去找儿子……

母亲寻找我

地坛:见证者

母亲走过的路

诵读:

阅读第二节,挑选最令你感动的文字,并诵读,感受这是一位怎样的母亲。

32

你的镜头要怎么呈现呢?

任务四:撰写母亲的脚本

编号 场景 详细要求 景别(远景、全景、近景、中景、特写) 手法(推、拉、摇、 移、跟) 理由

1

2

3

门口送“我”

想问不敢问、欲言又止;无言地准备;沉默氛围

特写

近景

拉

特写可以表现突出拍摄“母亲嘴巴张了又合”的场景;而镜头再拉远,着重拍摄母亲无言准备时的动作。突出母亲包容、隐忍的形象。

家中等“我”

心神不定、坐卧难宁、四处走动;表情忧虑

全景

跟

镜头跟着母亲在家中活动,突出母亲的痛苦、惊恐,害怕儿子会出什么意外。

园中找“我”

四处张望、悄悄转身、缓缓离去;

拍出凄凉感

远景

近景

推

镜头先拍远景,偌大的园子中,母亲在焦灼地寻找我的身影显示出母亲的渺小而伟大;当找到我后,镜头再推近,拍出母亲略显沧桑转身离去的背影。

我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。

34

怎样的母亲

聪慧和坚忍

苦难与伟大

艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的母爱

35

比较地坛形象和母亲形象,总结二者对作者人生的共同意义

对象 特点 作用

地坛

母亲

古老苍凉而又生机勃勃、包容丰富而又沉静超然

我的新生的力量不仅是地坛给予的,也是母亲的理解、支持、坚忍、期盼所赋予的

宽容厚重,有一股强大的生命力

母亲

我

地坛

精神支柱、家园

包容、接纳、富有生命力

给“我”带来思考

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

38

篇目 细节 理由

——细节是好的文学的生命力的基础

《秋天的怀念》

母亲说到“跑”、“踩”这类字眼忽然就不说了。

母亲怕我受伤,比我还敏感,刻画出母亲的细腻与爱。这如果没有亲身经历,很难描写出来。

《秋天的怀念》

母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不着。

这是一个上帝视角,母亲一直没有告诉他。母亲自己也在遭受巨大痛苦,在孩子面前却如此隐忍、坚强。

《合欢树》

母亲惊慌了好几个月,昼夜守着我,一换药就说......

刻画出母亲想尽办法治疗我,又很害怕是自己害了我的矛盾心理。

任务五:补充细节场景

生病也是生活体验之一种,甚或算得一项 别开生面的游历。生病的经验是一步步懂 得满足。发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安祥。刚坐上轮椅时,我老想,不能直 立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏 地暗。等到又生出褥疮,一连数日只能歪 七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患“尿毒症',经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可能再加一个“更”字。——通透、达观

纪录片彩蛋

史铁生:写作就是为了生命的重量不被轻轻抹去,让过去和未来沉沉的存在着,肩上和心里感到它的重量,甚至压迫、甚至刺痛。

——他笔下的文字充满了对意义之辩的叩问,是看透生活后再热爱生活的勇气。

命定的局限尽可永在,不屈的挑战却不可须臾或缺。——《我与地坛》

“史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊,一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度,一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。”——莫言

纪录片彩蛋

我们有幸,不能深刻体会史铁生的生死感悟,所以,也难以触摸史铁生思想的高度。但这仍然能成为我们未来遇到各种困难时的精神慰藉,死都不怕了,还怕什么呢?

生与死在史铁生那里不是一个要沉思的问题,更不是一个思想命题。有关生与死,史铁生都是带着自己体温的个人经验。非常具体的、切身的感受。他的生死感悟不是一两句漂亮的结论,他的魅力恰恰体现在思索感悟的过程 。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读