4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

了解背景

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行,是1949年以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

文体知识

社论是新闻评论的一种,是最为重要的新闻评论和舆论工具,是报纸编辑部就重大问题发表的评论。美国作者史本沙尔在《社论写作》一书中认为:“社论是一种事实与意见的精确、合理与有系统的表白,为了娱乐,并影响公众,也为了要解释新闻,使一般读者能够了解其重要性。”

社论

社论作为新闻评论的一种形式,社论也具有新闻评论的一般功能(认知功能、教育功能等),但是最突出和重要的就是它代表媒体乃至政党、政治团体等直接发言的喉舌与舆论功能。

预习检查

明确字音

巍巍(wēi) 庚子(gēng) 荆楚(jīng) 肆虐(sì) 坚如磐石(pán)

遏制(è) 铆足(mǎo) 夯实(hāng) 凛冽(lǐn) 屹立不倒(yì)

脊梁(jǐ) 淬炼(cuì) 诠释(quán) 罹难(lí) 疟疾(nüè)

溯源(sù) 谆谆(zhūn) 沉疴(kē) 不骛(wù) 挑衅(xìn)

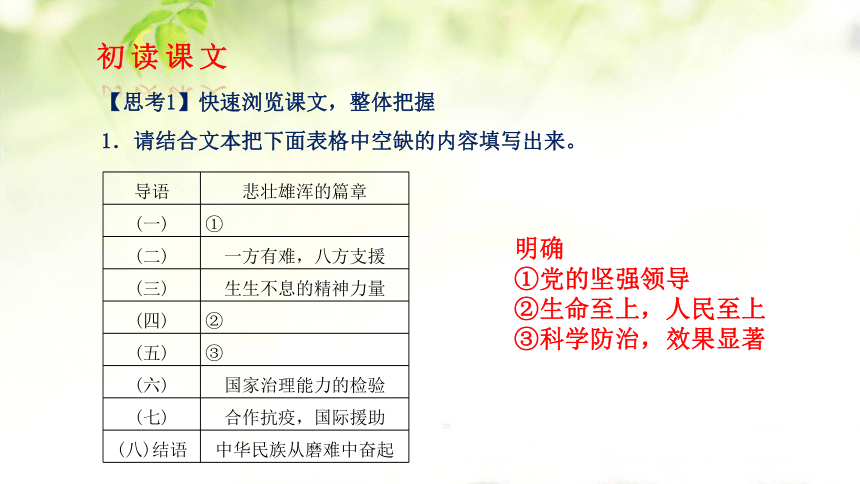

初读课文

【思考1】快速浏览课文,整体把握

1.请结合文本把下面表格中空缺的内容填写出来。

导语 悲壮雄浑的篇章

(一) ①

(二) 一方有难,八方支援

(三) 生生不息的精神力量

(四) ②

(五) ③

(六) 国家治理能力的检验

(七) 合作抗疫,国际援助

(八)结语 中华民族从磨难中奋起

明确

①党的坚强领导

②生命至上,人民至上

③科学防治,效果显著

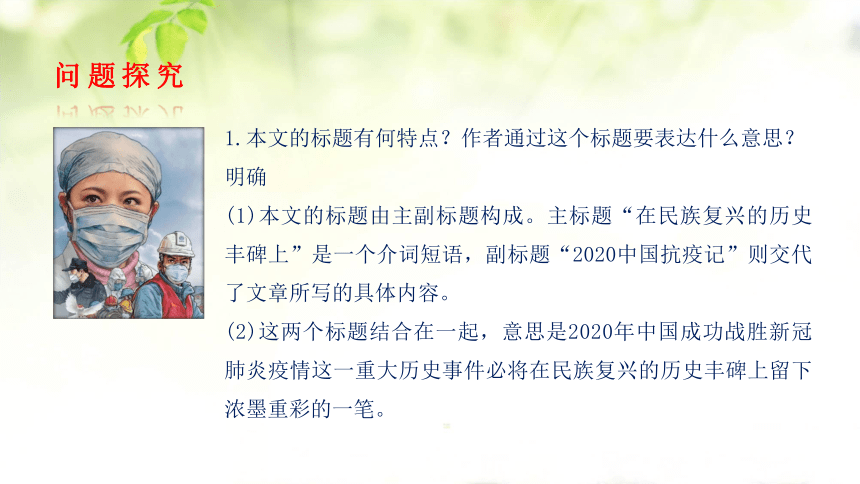

1.本文的标题有何特点?作者通过这个标题要表达什么意思?

明确

(1)本文的标题由主副标题构成。主标题“在民族复兴的历史丰碑上”是一个介词短语,副标题“2020中国抗疫记”则交代了文章所写的具体内容。

(2)这两个标题结合在一起,意思是2020年中国成功战胜新冠肺炎疫情这一重大历史事件必将在民族复兴的历史丰碑上留下浓墨重彩的一笔。

问题探究

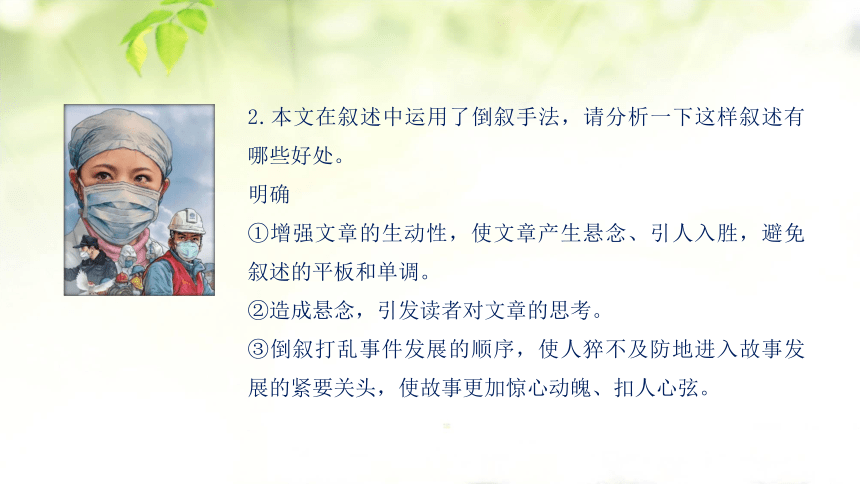

2.本文在叙述中运用了倒叙手法,请分析一下这样叙述有哪些好处。

明确

①增强文章的生动性,使文章产生悬念、引人入胜,避免叙述的平板和单调。

②造成悬念,引发读者对文章的思考。

③倒叙打乱事件发展的顺序,使人猝不及防地进入故事发展的紧要关头,使故事更加惊心动魄、扣人心弦。

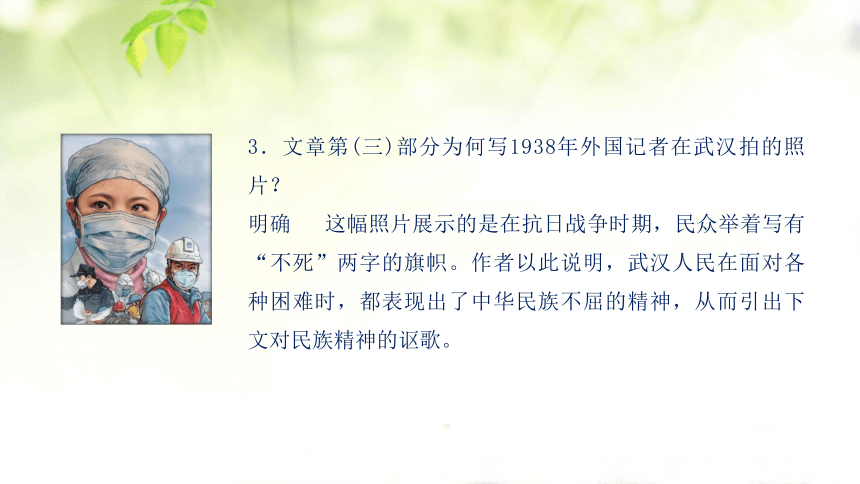

3.文章第(三)部分为何写1938年外国记者在武汉拍的照片?

明确 这幅照片展示的是在抗日战争时期,民众举着写有“不死”两字的旗帜。作者以此说明,武汉人民在面对各种困难时,都表现出了中华民族不屈的精神,从而引出下文对民族精神的讴歌。

品 味 语 言

寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

化用英国诗人雪菜的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。

“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来,这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

01

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。

运用比喻的修辞手法,把灾难比喻成镜子。灾难面前,人会充分暴露其品性,一个民族也是如此。突如其来的疫情,虽说是灾难,但也展现了中华民族沉稳干练、坚毅果敢、团结互助、乐观进取等优秀品质。

02

每一个生命奇迹,都源于永不放弃的努力。

生命奇迹之所以成为奇迹,在于绝境中求生存,夹缝中寻突破,不抛弃不放弃。很多“奇迹”并非真的是奇迹,而是人们持之以恒的努力,使“奇迹”在峰回路转处等着而已。

03

一个国家对生命的态度,是最有说服力的文明标尺。

运用比喻的修辞手法,把国家对生命的态度比喻成文明标尺。生命是宝贵的,只有高度发达的文明才会对生命保持足够的尊重,它体现了一个民族的文明水平。

04

没有生而英勇,只因选择无畏。

人和其他动物一样,在灾难或困难面前,其生物本性都是趋利避害。但人与动物不同的是在面对困难或者灾难时,人会勇于奉献甚至牺牲生命,把希望和幸福留给他人,这不是因为他天生勇敢,而是他在大我精神支配下的最终选择。

05

只要心中有光,世界就有希望。

支撑我们走出黑暗的,是燃于内心深处的希望之光面对困境,只要我们每个人信念不倒,信心不灭,则一定能走出黑夜,迎来光亮璀璨的新世界。

06

团结合作是最强的“免疫力”。

独木难支,唯万木成林,才能防御风沙侵袭,才能改变恶劣环境。面对困难或险境,人们唯有团结协作,心往一处想,劲往一处使,万众一心,才能形成合力战胜困难。抱团取暖踏坎坷,守望相助渡难关。

07

思 考

20世纪美国著名人类学家玛格丽特·米德曾将一块折断之后又愈合的股骨称为“人类文明的起点”。如何理解玛格丽特·米德的这一观点?

08

在茹毛饮血的远古时代,先民们以狩猎为生,大家群体围猎,如果有人折断了股骨,那他就会掉队落单,只能静卧或饿死或病死或被野兽吃掉,生命的终点往往定格在那块断裂的股骨上。

一块愈合的股骨,表明有人将伤者带到了安全的地方,并且照顾他,给他提供食物和保护,让他慢慢康复并重新步入生活。这“一块折断之后又愈合的股骨”证明的不仅仅是伤者再次站立这一结果,更为重要的是,它证明的了困境中的人得到帮助这个过程的存在,证明人们有了怜弱恤孤的思想情感,这正是人类告别野蛮走向文明的标志。也可以说,互相帮助是文明的初心与起点。

品读,明写法

文章运用了哪些有特色的写作手法?请结合具体文段进行分析。

1、多角度、分层次

全文主体共八个部分,围绕抗疫主题,将从个人到国家,从地方到中央,从湖北武汉到全国各地,从卫生防疫到各行各业的情况全面、客观地展现出来。

2、点面结合

为了抢救生命,医务人员冒着被感染的风险采集病毒样本,身患渐冻症的金银潭医院院长张定宇累得迈不开脚……没有生而英勇,只因选择无畏,是对医者仁心的最好诠释。

3、议论抒情相结合

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……运用排比、引用的修辞手法,全面展示了中华优秀传统文化的厚重底色,诠释了社会主义核心价值观。

明晰主旨

文章全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,揭示了中国抗疫取得巨大成就的根本原因,表现了生命至上的价值追求,彰显了科学抗议的理性思考,表达了对传统文化和民族精神的礼赞,对中国人民高尚品格的歌颂,对推进社会治理体系变革的深入思考。

拓展阅读

张岱年:将爱国之心转化为求真之志

李存山

张岱年1909年出生,是我国著名哲学家、哲学史家。1995年,86岁高龄的张岱年忆起一生中几个难忘的“第一次”时说:“最有意义的第一次是1945年8月15日听到日本投降的消息……这是平生感到最大快乐的第一次。”

一个在书斋和讲堂度过一生的哲学家,为什么在晚年还如此欣慰地忆起听到抗战胜利消息的那一天?因为其中包含着诸多亲历的苦难和辛酸,包含着对抗战胜利的殷切期盼,包含着对中华民族复兴的深厚情感和坚定信念。张岱年在《八十自述》中说:“我少年时期,对于民族危机感受极深,痛感国耻的严重,于是萌发了爱国之心,唤起了爱国主义的激情。深知教国必须有知,于是确立了求真之志,培育了追求真理的热诚。自审没有从事政治活动的才能,于是走上了学术救国的道路。”在这条道路上,张岱年始终把对哲学理论、中国哲学史和文化问题的研究同中华民族的伟大复兴联系在一起。

20世纪30年代,张岱年发表多篇哲学论文。1933年,他在《大公报·世界思潮》上发表《论外界的实在》,用经验证明和逻辑分析的方法来论证“新唯物论”(辩证唯物论)的一个基本原理:外界的客观实在性。此文发表时,编者特附有按语:“切望平津读者不可因敌迫城下,心神不宁,遂尔忽之。同时更宜信:有作出这等文字的青年的民族并不是容易灭亡的。”当时,日本的铁蹄已津城下。

1935年,《国闻周报》刊载张岱年的《论现在中国所需要的哲学》《关于中国本位的文化建设》等文章。他指出,“中国民族现值生死存亡之际。应付此种危难,必要有一种勇猛宏毅能应付危机的哲学”“惟有赖文化之再生,然后中国民族才能复兴”“中国若不能创造出一种新哲学,则民族再兴只是空谈”。张岱年厚重的历史使命感跃然纸上。

1937年7月29日,日军入侵北平。清华师生纷纷离校,张岱年与学校失去联系,未能随校南行,滞留北平。虽然时局动荡,生活艰辛,但张岱年和滞留北平的一些学者抱定一个信念:不与敌伪合作,不到伪北大和伪师大去教书。

张岱年后来回忆:“我当时想,今日固然是国家艰难之秋,实亦民族中兴之机,个人不应颓唐丧气,因此勤力攻读,专心撰述,以期有补于来日。”他为什么怀有如此崇高的民族气节和坚定的胜利信念?其中一个重要原因是,他对“自强不息”等中华优秀传统文化有着深切的理解。20世纪80年代,本人曾听张岱年讲过,当时也有少数文化人投入敌伪政权,成了汉奸。他们之所以丧失民族气节,误以为中华民族会亡,一个重要原因是其对中华文化的认识“太肤浅”。

1941年,太平洋战争爆发,张岱年认为这是日本正在加速自取灭亡,中国抗战胜利在望。于是,他动笔撰写其在哲学理论上的专著。此专著原计划写“方法论”“知论”“天论”和“人论”四部分,意在“穷究天人之故,畅发体用之蕴,以继往哲,以开新风”,但到抗战胜利,终因“乱世治学”“生事颇窘”,仅写成《哲学思惟论》《事理论》《知

实论》和《品德论》四部论稿,后又以《天人简论》来简述其历年致思的哲学要旨。20世纪80年代,张岱年公开出版这五部论稿时,有学者仿照冯友兰在抗战时期写的《贞元六书》,提议将此书称为《天人五论》。

1942年,张岱年会晤私立中国大学校长何其巩。何其巩得知张岱年著有《中国哲学大纲》(以下简称《大纲》),恐他在战乱中遗失,建议其到中国大学讲课,借此将《大纲》印为讲义。张岱年欣然同意,《大纲》作为讲义第一次排印。此书历经坎坷,先后以“宇同”和“张岱年”的署名公开出版。后又多次重版,至今仍是中国哲学、史学科的代表性著作。

张岱年在抗战时期写有一首新诗。诗中说:“东南起太平洋之滨,西北越昆仑山之巅,吾族经营此大地,已逾五千年。我们创造了崇高的伟大文明,我们从来有光辉的革命传统。我们的成就是人类的光荣,我们的努力将永久延续以至于无穷。我们的理想是世界大同,我们的愿望是永久和平。然而我们的疆土与文明不容许任何侵犯,我们誓以神圣的血液为之作干城。伟大的中华民族,是世界上照耀一切的巨星。“一位哲学家在抗战的艰难岁月中写出这样的诗句,可想而知,他抱定了必胜的信念。因而,当他听到抗战胜利的消息时必定欢欣鼓舞,以至成为他一生中最快乐的一天。

问题:文章结尾引用了张岱年的一首诗,这首诗表达了张岱年的什么思想?在全文中有怎样的作用?请结合文章内容简要分析。

问题:文章结尾引用了张岱年的一首诗,这首诗表达了张岱年的什么思想?在全文中有怎样的作用?请结合文章内容简要分析。

明确 (1)思想:诗歌表达了张岱年的民族自豪感和抗战到底的决心以及复兴中华民族的历史使命感。

(2)作用:①直接引用张岱年创作的诗歌,能够更加真实而具体地表现他的爱国主义情怀,便于读者更好地了解他的学术救国思想的出发点;②照应文章开头,点明张岱年把“1945年8月15日听到日本投降的消息”看作生命中“最有意义的第一次”“最大快乐的第一次”的内在原因。

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

了解背景

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行,是1949年以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

文体知识

社论是新闻评论的一种,是最为重要的新闻评论和舆论工具,是报纸编辑部就重大问题发表的评论。美国作者史本沙尔在《社论写作》一书中认为:“社论是一种事实与意见的精确、合理与有系统的表白,为了娱乐,并影响公众,也为了要解释新闻,使一般读者能够了解其重要性。”

社论

社论作为新闻评论的一种形式,社论也具有新闻评论的一般功能(认知功能、教育功能等),但是最突出和重要的就是它代表媒体乃至政党、政治团体等直接发言的喉舌与舆论功能。

预习检查

明确字音

巍巍(wēi) 庚子(gēng) 荆楚(jīng) 肆虐(sì) 坚如磐石(pán)

遏制(è) 铆足(mǎo) 夯实(hāng) 凛冽(lǐn) 屹立不倒(yì)

脊梁(jǐ) 淬炼(cuì) 诠释(quán) 罹难(lí) 疟疾(nüè)

溯源(sù) 谆谆(zhūn) 沉疴(kē) 不骛(wù) 挑衅(xìn)

初读课文

【思考1】快速浏览课文,整体把握

1.请结合文本把下面表格中空缺的内容填写出来。

导语 悲壮雄浑的篇章

(一) ①

(二) 一方有难,八方支援

(三) 生生不息的精神力量

(四) ②

(五) ③

(六) 国家治理能力的检验

(七) 合作抗疫,国际援助

(八)结语 中华民族从磨难中奋起

明确

①党的坚强领导

②生命至上,人民至上

③科学防治,效果显著

1.本文的标题有何特点?作者通过这个标题要表达什么意思?

明确

(1)本文的标题由主副标题构成。主标题“在民族复兴的历史丰碑上”是一个介词短语,副标题“2020中国抗疫记”则交代了文章所写的具体内容。

(2)这两个标题结合在一起,意思是2020年中国成功战胜新冠肺炎疫情这一重大历史事件必将在民族复兴的历史丰碑上留下浓墨重彩的一笔。

问题探究

2.本文在叙述中运用了倒叙手法,请分析一下这样叙述有哪些好处。

明确

①增强文章的生动性,使文章产生悬念、引人入胜,避免叙述的平板和单调。

②造成悬念,引发读者对文章的思考。

③倒叙打乱事件发展的顺序,使人猝不及防地进入故事发展的紧要关头,使故事更加惊心动魄、扣人心弦。

3.文章第(三)部分为何写1938年外国记者在武汉拍的照片?

明确 这幅照片展示的是在抗日战争时期,民众举着写有“不死”两字的旗帜。作者以此说明,武汉人民在面对各种困难时,都表现出了中华民族不屈的精神,从而引出下文对民族精神的讴歌。

品 味 语 言

寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

化用英国诗人雪菜的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。

“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来,这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

01

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。

运用比喻的修辞手法,把灾难比喻成镜子。灾难面前,人会充分暴露其品性,一个民族也是如此。突如其来的疫情,虽说是灾难,但也展现了中华民族沉稳干练、坚毅果敢、团结互助、乐观进取等优秀品质。

02

每一个生命奇迹,都源于永不放弃的努力。

生命奇迹之所以成为奇迹,在于绝境中求生存,夹缝中寻突破,不抛弃不放弃。很多“奇迹”并非真的是奇迹,而是人们持之以恒的努力,使“奇迹”在峰回路转处等着而已。

03

一个国家对生命的态度,是最有说服力的文明标尺。

运用比喻的修辞手法,把国家对生命的态度比喻成文明标尺。生命是宝贵的,只有高度发达的文明才会对生命保持足够的尊重,它体现了一个民族的文明水平。

04

没有生而英勇,只因选择无畏。

人和其他动物一样,在灾难或困难面前,其生物本性都是趋利避害。但人与动物不同的是在面对困难或者灾难时,人会勇于奉献甚至牺牲生命,把希望和幸福留给他人,这不是因为他天生勇敢,而是他在大我精神支配下的最终选择。

05

只要心中有光,世界就有希望。

支撑我们走出黑暗的,是燃于内心深处的希望之光面对困境,只要我们每个人信念不倒,信心不灭,则一定能走出黑夜,迎来光亮璀璨的新世界。

06

团结合作是最强的“免疫力”。

独木难支,唯万木成林,才能防御风沙侵袭,才能改变恶劣环境。面对困难或险境,人们唯有团结协作,心往一处想,劲往一处使,万众一心,才能形成合力战胜困难。抱团取暖踏坎坷,守望相助渡难关。

07

思 考

20世纪美国著名人类学家玛格丽特·米德曾将一块折断之后又愈合的股骨称为“人类文明的起点”。如何理解玛格丽特·米德的这一观点?

08

在茹毛饮血的远古时代,先民们以狩猎为生,大家群体围猎,如果有人折断了股骨,那他就会掉队落单,只能静卧或饿死或病死或被野兽吃掉,生命的终点往往定格在那块断裂的股骨上。

一块愈合的股骨,表明有人将伤者带到了安全的地方,并且照顾他,给他提供食物和保护,让他慢慢康复并重新步入生活。这“一块折断之后又愈合的股骨”证明的不仅仅是伤者再次站立这一结果,更为重要的是,它证明的了困境中的人得到帮助这个过程的存在,证明人们有了怜弱恤孤的思想情感,这正是人类告别野蛮走向文明的标志。也可以说,互相帮助是文明的初心与起点。

品读,明写法

文章运用了哪些有特色的写作手法?请结合具体文段进行分析。

1、多角度、分层次

全文主体共八个部分,围绕抗疫主题,将从个人到国家,从地方到中央,从湖北武汉到全国各地,从卫生防疫到各行各业的情况全面、客观地展现出来。

2、点面结合

为了抢救生命,医务人员冒着被感染的风险采集病毒样本,身患渐冻症的金银潭医院院长张定宇累得迈不开脚……没有生而英勇,只因选择无畏,是对医者仁心的最好诠释。

3、议论抒情相结合

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……运用排比、引用的修辞手法,全面展示了中华优秀传统文化的厚重底色,诠释了社会主义核心价值观。

明晰主旨

文章全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,揭示了中国抗疫取得巨大成就的根本原因,表现了生命至上的价值追求,彰显了科学抗议的理性思考,表达了对传统文化和民族精神的礼赞,对中国人民高尚品格的歌颂,对推进社会治理体系变革的深入思考。

拓展阅读

张岱年:将爱国之心转化为求真之志

李存山

张岱年1909年出生,是我国著名哲学家、哲学史家。1995年,86岁高龄的张岱年忆起一生中几个难忘的“第一次”时说:“最有意义的第一次是1945年8月15日听到日本投降的消息……这是平生感到最大快乐的第一次。”

一个在书斋和讲堂度过一生的哲学家,为什么在晚年还如此欣慰地忆起听到抗战胜利消息的那一天?因为其中包含着诸多亲历的苦难和辛酸,包含着对抗战胜利的殷切期盼,包含着对中华民族复兴的深厚情感和坚定信念。张岱年在《八十自述》中说:“我少年时期,对于民族危机感受极深,痛感国耻的严重,于是萌发了爱国之心,唤起了爱国主义的激情。深知教国必须有知,于是确立了求真之志,培育了追求真理的热诚。自审没有从事政治活动的才能,于是走上了学术救国的道路。”在这条道路上,张岱年始终把对哲学理论、中国哲学史和文化问题的研究同中华民族的伟大复兴联系在一起。

20世纪30年代,张岱年发表多篇哲学论文。1933年,他在《大公报·世界思潮》上发表《论外界的实在》,用经验证明和逻辑分析的方法来论证“新唯物论”(辩证唯物论)的一个基本原理:外界的客观实在性。此文发表时,编者特附有按语:“切望平津读者不可因敌迫城下,心神不宁,遂尔忽之。同时更宜信:有作出这等文字的青年的民族并不是容易灭亡的。”当时,日本的铁蹄已津城下。

1935年,《国闻周报》刊载张岱年的《论现在中国所需要的哲学》《关于中国本位的文化建设》等文章。他指出,“中国民族现值生死存亡之际。应付此种危难,必要有一种勇猛宏毅能应付危机的哲学”“惟有赖文化之再生,然后中国民族才能复兴”“中国若不能创造出一种新哲学,则民族再兴只是空谈”。张岱年厚重的历史使命感跃然纸上。

1937年7月29日,日军入侵北平。清华师生纷纷离校,张岱年与学校失去联系,未能随校南行,滞留北平。虽然时局动荡,生活艰辛,但张岱年和滞留北平的一些学者抱定一个信念:不与敌伪合作,不到伪北大和伪师大去教书。

张岱年后来回忆:“我当时想,今日固然是国家艰难之秋,实亦民族中兴之机,个人不应颓唐丧气,因此勤力攻读,专心撰述,以期有补于来日。”他为什么怀有如此崇高的民族气节和坚定的胜利信念?其中一个重要原因是,他对“自强不息”等中华优秀传统文化有着深切的理解。20世纪80年代,本人曾听张岱年讲过,当时也有少数文化人投入敌伪政权,成了汉奸。他们之所以丧失民族气节,误以为中华民族会亡,一个重要原因是其对中华文化的认识“太肤浅”。

1941年,太平洋战争爆发,张岱年认为这是日本正在加速自取灭亡,中国抗战胜利在望。于是,他动笔撰写其在哲学理论上的专著。此专著原计划写“方法论”“知论”“天论”和“人论”四部分,意在“穷究天人之故,畅发体用之蕴,以继往哲,以开新风”,但到抗战胜利,终因“乱世治学”“生事颇窘”,仅写成《哲学思惟论》《事理论》《知

实论》和《品德论》四部论稿,后又以《天人简论》来简述其历年致思的哲学要旨。20世纪80年代,张岱年公开出版这五部论稿时,有学者仿照冯友兰在抗战时期写的《贞元六书》,提议将此书称为《天人五论》。

1942年,张岱年会晤私立中国大学校长何其巩。何其巩得知张岱年著有《中国哲学大纲》(以下简称《大纲》),恐他在战乱中遗失,建议其到中国大学讲课,借此将《大纲》印为讲义。张岱年欣然同意,《大纲》作为讲义第一次排印。此书历经坎坷,先后以“宇同”和“张岱年”的署名公开出版。后又多次重版,至今仍是中国哲学、史学科的代表性著作。

张岱年在抗战时期写有一首新诗。诗中说:“东南起太平洋之滨,西北越昆仑山之巅,吾族经营此大地,已逾五千年。我们创造了崇高的伟大文明,我们从来有光辉的革命传统。我们的成就是人类的光荣,我们的努力将永久延续以至于无穷。我们的理想是世界大同,我们的愿望是永久和平。然而我们的疆土与文明不容许任何侵犯,我们誓以神圣的血液为之作干城。伟大的中华民族,是世界上照耀一切的巨星。“一位哲学家在抗战的艰难岁月中写出这样的诗句,可想而知,他抱定了必胜的信念。因而,当他听到抗战胜利的消息时必定欢欣鼓舞,以至成为他一生中最快乐的一天。

问题:文章结尾引用了张岱年的一首诗,这首诗表达了张岱年的什么思想?在全文中有怎样的作用?请结合文章内容简要分析。

问题:文章结尾引用了张岱年的一首诗,这首诗表达了张岱年的什么思想?在全文中有怎样的作用?请结合文章内容简要分析。

明确 (1)思想:诗歌表达了张岱年的民族自豪感和抗战到底的决心以及复兴中华民族的历史使命感。

(2)作用:①直接引用张岱年创作的诗歌,能够更加真实而具体地表现他的爱国主义情怀,便于读者更好地了解他的学术救国思想的出发点;②照应文章开头,点明张岱年把“1945年8月15日听到日本投降的消息”看作生命中“最有意义的第一次”“最大快乐的第一次”的内在原因。