高中地理湘教版(2019)必修一2.3喀斯特、海岸和冰川地貌课件(共82张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)必修一2.3喀斯特、海岸和冰川地貌课件(共82张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 181.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 22:44:14 | ||

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌

学习目标

【课标要求】

通过野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,说明其景观的主要特点。

通过图片、视频,判断地貌类型,并分析其成因

学会利用景观图和示意图说明不同地貌特征及分布

能够运用自然地理基础知识,说明一些自然景观之间的关系和变化过程

能够在一定程度上合理描述和解释特定区域的自然现象,并说明其对人类的影响

喀斯特地貌

一种壮丽而贫瘠的景观

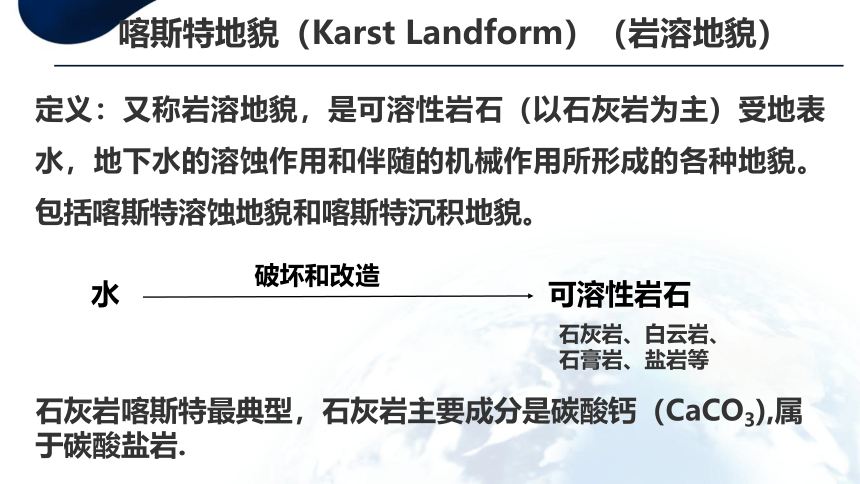

喀斯特地貌(Karst Landform)(岩溶地貌)

定义:又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水,地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。包括喀斯特溶蚀地貌和喀斯特沉积地貌。

水

可溶性岩石

破坏和改造

石灰岩、白云岩、

石膏岩、盐岩等

石灰岩喀斯特最典型,石灰岩主要成分是碳酸钙(CaCO3),属于碳酸盐岩.

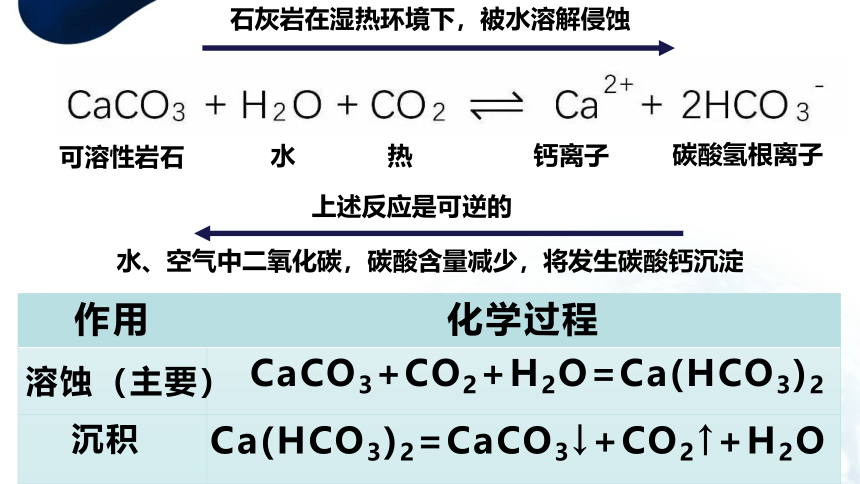

上述反应是可逆的

可溶性岩石

水

热

碳酸氢根离子

钙离子

石灰岩在湿热环境下,被水溶解侵蚀

水、空气中二氧化碳,碳酸含量减少,将发生碳酸钙沉淀

作用 化学过程

溶蚀(主要)

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

沉积

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O

形成条件

水

可溶性岩石

破坏和改造

岩石

可溶性(基本条件)

透水性(裂隙、孔隙)

CaCO3

水

溶蚀力(酸性)

流动性

H2O+CO2→H2CO3

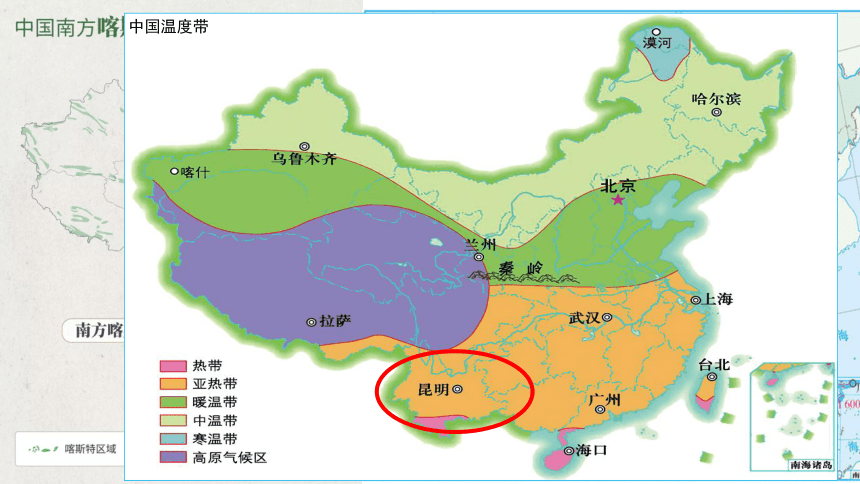

气候条件——湿热

年降水量分布

中国温度带

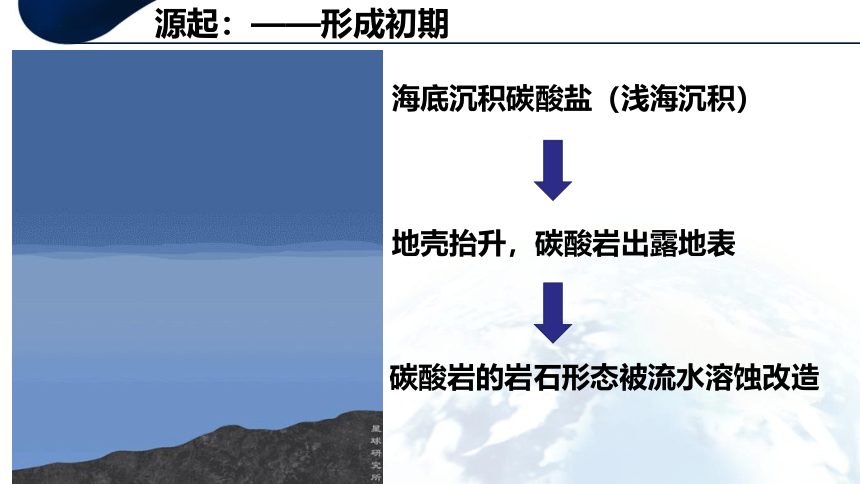

海底沉积碳酸盐(浅海沉积)

地壳抬升,碳酸岩出露地表

碳酸岩的岩石形态被流水溶蚀改造

源起:——形成初期

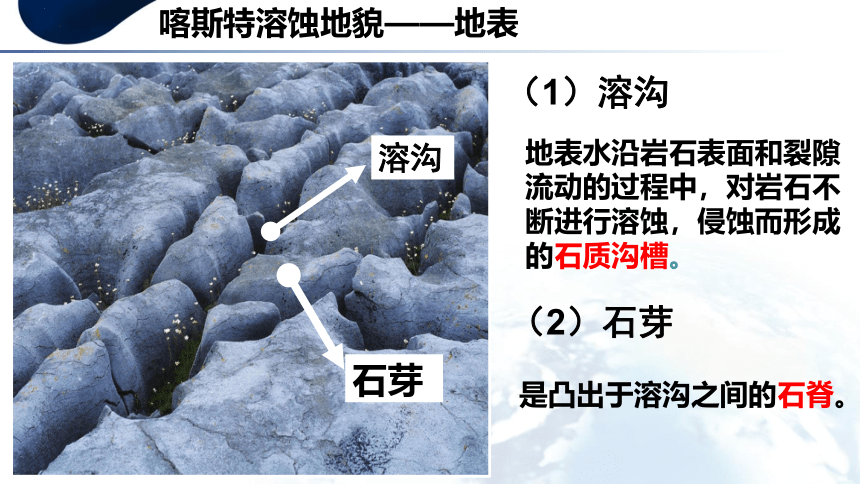

(1)溶沟

地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀,侵蚀而形成的石质沟槽。

溶沟

是凸出于溶沟之间的石脊。

(2)石芽

石芽

喀斯特溶蚀地貌——地表

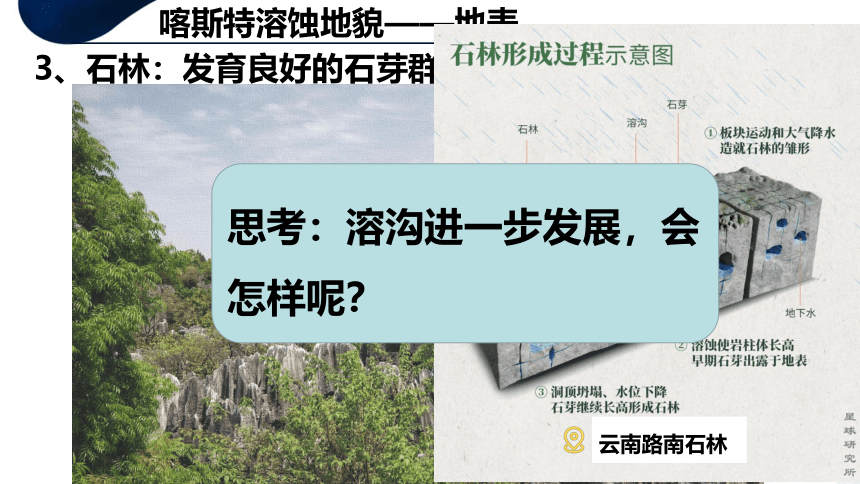

喀斯特溶蚀地貌——地表

3、石林:发育良好的石芽群

思考:溶沟进一步发展,会怎样呢?

云南路南石林

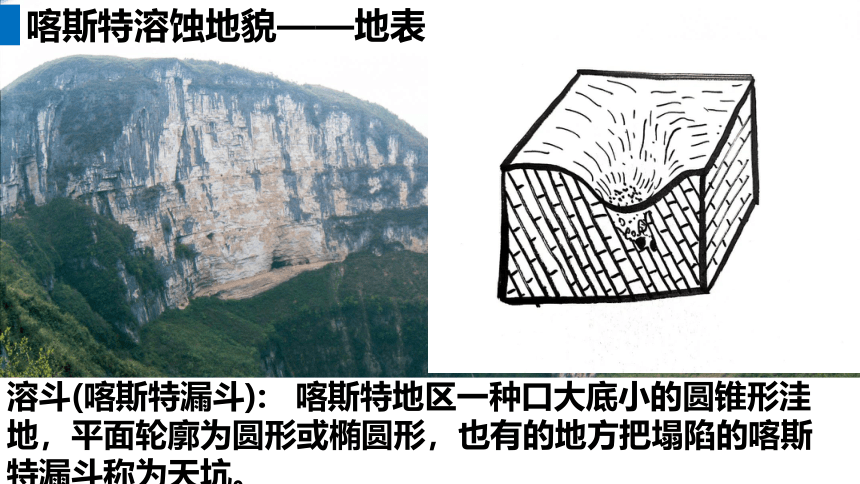

喀斯特溶蚀地貌——地表

溶斗(喀斯特漏斗): 喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

喀斯特溶蚀地貌——地表

4、溶蚀洼地

一种面积较大的椭圆形封闭洼地,一般由多个喀斯特漏斗扩大相连。

河池大化七百弄乡洼地

洼地

在极厚的可溶性岩石区域水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连则被称为峰丛

当峰丛进一步溶蚀

基座被切开

相对高度可超过100米

山与山之间变得相对独立散布

则为峰林

盆地(坝子)

喀斯特溶蚀地貌——地表

异同点:两者共同点都是呈锥状耸立的山峰群,最重要区别是看基部是否相连。

峰林和峰丛的区别

峰丛示意图

峰林示意图

喀斯特溶蚀地貌——地表

7、孤峰:峰林进一步侵蚀,最后在山间平原上残留下来的孤立山峰。

思考:孤峰进一步被侵蚀,会怎样呢?

孤峰景观(广西桂林市)

洼地形成之后,地壳上升,溶蚀作用进一步加强形成峰丛。

地表水对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

流水沿裂隙溶蚀而形成喀斯特漏斗,喀斯特漏斗扩大形成洼地。

孤峰发育晚期

溶蚀作用进一步加强形成峰林

峰林发育晚期残存的孤立山峰

地表喀斯特地貌演变顺序

演化特点:1.物质不断减少

2.地面起伏

小→大→小

思考:喀斯特地区的地表水会流向哪里?

贵州某河流景观

(8)地下河:地下水沿着细小的裂隙流动,并进行溶蚀作用。随着孔隙中水的增加和水流量、流速的增加,孔隙迅速扩大与合并,形成管道式的流水。

(9)地下溶洞:

富含CO 的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

边槽:溶洞两侧边壁,标志地下河水面变动时的位置。

(9)地下溶洞:

地下大厅发育阶段

地下河阶段

天坑形成

重庆奉节天坑

(10)天坑:有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

(11)天生桥:地下河与溶洞的顶部崩塌后,残留的顶板横跨河谷两岸,形似拱桥。

喀斯特沉积地貌

溶有碳酸氢钙的水如果受热或遇周围压强突然变小时,其中溶解的碳酸氢钙就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来塑造新的地貌。

作用 化学反应式

沉积

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O

贵州溶洞景观

溶洞内部景观

喀斯特沉积地貌——地下溶洞内部沉积

地下河

石钟乳

石笋

石柱

(2)石钟乳

特点:溶洞中倒悬在洞顶的尖锥体。

向下发育

(3)石笋

特点:溶洞中直立在洞底的尖锥体。

向上发育

(4)石柱

特点:溶洞中从顶垂直到地的沉积体。(洞顶的石钟乳与地面的石笋连接体)

在合适的条件下,当富含Ca(HCO ) 的地下热水接近或出露于地表时,因CO 大量逸出,导致CaCO 沉积,形成钙华。常形成钙华坝、钙华湖等。

黄龙钙华

喀斯特溶蚀地貌——(1)钙华

【课堂总结】

类型 形态 原因

地表喀斯特地貌 流水溶蚀

地下喀斯特地貌 流水溶蚀

流水沉积

石芽—石林

峰丛-峰林-孤峰-残丘

溶沟-溶蚀洼地-溶蚀盆地

地下河、溶洞

石钟乳、石笋、石柱

溶斗-天坑-天生桥

中国南方喀斯特”于 2007 年被收入联合国教科文组织的《世界遗产名录》,2014 年得到增补,现由云南石林、贵州荔波、重庆武隆、广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山和广西环江七地的喀斯特地貌组成。“中国南方喀斯特”拥有最为典型的喀斯特地貌类型和雄伟奇特的喀斯特景观,是世界上蔚为壮观的热带至亚热带喀斯特地貌样本。

探究活动

在我国地图上标注上述世界遗产地,并归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,在西南地区(广西、贵州、重庆、云南等)尤为集中。

探究活动

喀斯特地貌对人类活动的影响

美好田园生活?

闭塞落后?

喀斯特地貌对人类活动的影响

有利影响:

重大工程选址

开发旅游

开发地下水

建设后

建设前

世界上最大单口径球面射电望远镜(贵州)

广西桂林

喀斯特地貌对人类活动的影响

支离破碎、峰谷密布

不利影响:

交通:地表破碎,崎岖不平;地下多溶洞和地下暗河,地质条件复杂,多地质灾害

农业:平地少,地表水缺乏,土壤贫瘠

生态:石漠化严重,土壤退化,耕地减少,植被减少,水资源短缺,旱涝灾害频发。

喀斯特地貌对人类活动的影响

措施:因地制宜

1.因地制宜,发展坝子农业

2.山区在适当高度种植经济林

3.发展旅游业

4.发展交通,修桥修路

洼地

石芽

溶沟

海枯石烂?

这天高地厚情,直到海枯石烂时。

元代王实甫《西厢记》第五本第三折

海岸地貌

part 2

海岸地貌

概念:海岸地貌就是海岸带在构造运动(奠定地貌基础)、海水运动(侵蚀、搬运、沉积等)、生物作用(生物的繁殖和新陈代谢)和气候因素(风化作用的形式和强度各异)等共同作用下所形成的地表形态。

1

根据海岸地貌的基本特征分类:海蚀地貌和海积地貌

2

一、 海岸地貌

海蚀地貌:海蚀穴、海蚀崖、海蚀柱、海蚀平台、海蚀拱桥

海积地貌:海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝

海岸地貌——海岸类型

泥质海岸

砂质海岸

基岩海岸

二、 海岸地貌

3

海蚀地貌

波浪作用

波浪的侵蚀作用在基岩海岸(由岩石构成的海岸)较为明显。

据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

海蚀穴

海蚀穴:海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石所形成的洞穴。

海蚀地貌

海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台:在波浪的作用下,海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台

海蚀地貌

海蚀平台

海蚀平台

海蚀崖

岬角:又称地角,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角。

海蚀地貌

好望角岬角地貌景观

海蚀拱桥:

向海突出的陡立岩石,因同时收到不同方向波浪的侵蚀,两侧的海蚀穴贯通形成拱桥。

海蚀地貌

海蚀柱

海蚀柱:在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来。

海蚀地貌

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

思考:

海蚀地貌的演化过程?

海蚀地貌发育过程

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

海积地貌(课本p64-65页活动探究)

泥沙来源比较丰富的海岸(主要由陆地河流带来),在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生沉积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

海蚀地貌:海蚀崖——陡峭

海积地貌:沙嘴、海滩、离岸堤——平坦

海滩分类

沙质海滩

淤泥质海滩

海积地貌

(2)海积地貌海滩是海岸边缘的砂砾堆积。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩(沙滩)往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

①沙质海岸常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。②滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生沉积,形成高中海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等

沙嘴

Sand mouth

指从陆地突入水中的前端尖的沙滩。

海滩——沙嘴

海积地貌

离岸堤

波浪携带的泥沙在没有到达海岸线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体,就是离岸堤。

海积地貌

海积地貌

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。议一议,如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

海岸被更多侵蚀和破坏;造成沿岸设施毁坏海水倒灌;加剧海洋灾害……

海岸侵蚀地貌

海岸堆积地貌

海滩:砾滩;沙滩;泥滩

沙坝:水下沙坝;离岸堤

海岸地貌

概念

海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地貌的总称

课堂小结

海蚀穴:凹槽形洞穴

海蚀崖:高出海面的陡崖

海蚀平台:微微向海倾斜的平台

岬角:凸出海中的尖角

海蚀拱桥:陡立岩石,桥型

海蚀柱:与岸分离的岩柱

冰川地貌

冰川:指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

冰川的类型

冰川

大陆冰川

山岳冰川

面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上

发育在高山上的冰川,主要分布在中低纬度高海拔地区

冰川地貌——冰川作用

(1)冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

P66阅读:冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块“连根拔起”。运动的冰川可将大小混杂的砾石“带走”,搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川“漂移”的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰川地貌——冰川侵蚀

(1)冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰斗

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

角峰

刃脊

角峰:金字塔形的尖峰,周围有冰斗发育。

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的古坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

冰川槽谷

冰蚀槽谷(U形谷):冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

u型谷——峡湾

峡湾:在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川融化后退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

u型谷——峡湾

形成过程:冰川侵蚀——形成槽谷(U型谷)——气候变暖——海平面上升——海水入侵——形成峡湾

形态特点:狭长,幽深,两侧陡崖巍然,横剖面为“U”字形。

图2-44 挪威盖朗厄尔峡湾

峡湾国家——挪威

挪威峡湾位于斯堪的纳维亚半岛的挪威西海岸,山高峻险,峡湾深入。深入大陆的峡湾既深邃又曲折,两岸是不尽的悬崖峭壁。

峡湾:

形成时间:主要在地球的第四纪冰川时期。

形成区域:高纬度沿海地区

具体表现:海岸线非常破碎,大量海湾深入内陆,形成锯齿状的海岸线

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

项目 U形谷 V形谷

形态 谷地直且加深、加宽,谷壁陡,谷底平,横剖面为“U”字形。 呈现“上宽下窄”的“V”字形

原因 冰川的侵蚀作用, 流水对河岸的冲刷侵蚀而形成。

U形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

U形谷和V形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

U形谷

角峰

冰斗

刃脊

冰川槽谷

冰川地貌——堆积

(2)冰川堆积地貌:冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌。

冰川沉积的物质称为冰碛物,

冰川堆积地貌

(1)冰碛丘陵

冰川消融时,将所携带的物质沉落在底碛之上,构成矮坡、缓坡、波状起伏的丘陵。

三、冰川地貌——分布

(1)现代冰川地貌分布

两极地区和中低纬高山地区

三、冰川地貌分布

(2)第四纪冰川地貌分布

北美大陆、欧亚大陆较大部分地区→冰蚀湖、峡湾等

课堂小结

喀斯特、海岸和冰川地貌

流水(化学作用)

海浪

冰川

喀斯特地貌

海岸地貌

冰川地貌

喀斯特

溶蚀地貌

喀斯特

沉积地貌

海蚀地貌

海积地貌

“蓝窗”,地中海中马耳他戈佐岛,该景点已经于2017年3月8日坍塌

冰川

气候寒冷的冰期

两极、高山地区

侵蚀作用

堆积作用

角峰、刃脊、冰斗、U型谷

冰碛湖、丘陵、平原

海岸附近

峡湾

请批评指正!

2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌

学习目标

【课标要求】

通过野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,说明其景观的主要特点。

通过图片、视频,判断地貌类型,并分析其成因

学会利用景观图和示意图说明不同地貌特征及分布

能够运用自然地理基础知识,说明一些自然景观之间的关系和变化过程

能够在一定程度上合理描述和解释特定区域的自然现象,并说明其对人类的影响

喀斯特地貌

一种壮丽而贫瘠的景观

喀斯特地貌(Karst Landform)(岩溶地貌)

定义:又称岩溶地貌,是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水,地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。包括喀斯特溶蚀地貌和喀斯特沉积地貌。

水

可溶性岩石

破坏和改造

石灰岩、白云岩、

石膏岩、盐岩等

石灰岩喀斯特最典型,石灰岩主要成分是碳酸钙(CaCO3),属于碳酸盐岩.

上述反应是可逆的

可溶性岩石

水

热

碳酸氢根离子

钙离子

石灰岩在湿热环境下,被水溶解侵蚀

水、空气中二氧化碳,碳酸含量减少,将发生碳酸钙沉淀

作用 化学过程

溶蚀(主要)

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

沉积

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O

形成条件

水

可溶性岩石

破坏和改造

岩石

可溶性(基本条件)

透水性(裂隙、孔隙)

CaCO3

水

溶蚀力(酸性)

流动性

H2O+CO2→H2CO3

气候条件——湿热

年降水量分布

中国温度带

海底沉积碳酸盐(浅海沉积)

地壳抬升,碳酸岩出露地表

碳酸岩的岩石形态被流水溶蚀改造

源起:——形成初期

(1)溶沟

地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀,侵蚀而形成的石质沟槽。

溶沟

是凸出于溶沟之间的石脊。

(2)石芽

石芽

喀斯特溶蚀地貌——地表

喀斯特溶蚀地貌——地表

3、石林:发育良好的石芽群

思考:溶沟进一步发展,会怎样呢?

云南路南石林

喀斯特溶蚀地貌——地表

溶斗(喀斯特漏斗): 喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

喀斯特溶蚀地貌——地表

4、溶蚀洼地

一种面积较大的椭圆形封闭洼地,一般由多个喀斯特漏斗扩大相连。

河池大化七百弄乡洼地

洼地

在极厚的可溶性岩石区域水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连则被称为峰丛

当峰丛进一步溶蚀

基座被切开

相对高度可超过100米

山与山之间变得相对独立散布

则为峰林

盆地(坝子)

喀斯特溶蚀地貌——地表

异同点:两者共同点都是呈锥状耸立的山峰群,最重要区别是看基部是否相连。

峰林和峰丛的区别

峰丛示意图

峰林示意图

喀斯特溶蚀地貌——地表

7、孤峰:峰林进一步侵蚀,最后在山间平原上残留下来的孤立山峰。

思考:孤峰进一步被侵蚀,会怎样呢?

孤峰景观(广西桂林市)

洼地形成之后,地壳上升,溶蚀作用进一步加强形成峰丛。

地表水对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

流水沿裂隙溶蚀而形成喀斯特漏斗,喀斯特漏斗扩大形成洼地。

孤峰发育晚期

溶蚀作用进一步加强形成峰林

峰林发育晚期残存的孤立山峰

地表喀斯特地貌演变顺序

演化特点:1.物质不断减少

2.地面起伏

小→大→小

思考:喀斯特地区的地表水会流向哪里?

贵州某河流景观

(8)地下河:地下水沿着细小的裂隙流动,并进行溶蚀作用。随着孔隙中水的增加和水流量、流速的增加,孔隙迅速扩大与合并,形成管道式的流水。

(9)地下溶洞:

富含CO 的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

边槽:溶洞两侧边壁,标志地下河水面变动时的位置。

(9)地下溶洞:

地下大厅发育阶段

地下河阶段

天坑形成

重庆奉节天坑

(10)天坑:有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

(11)天生桥:地下河与溶洞的顶部崩塌后,残留的顶板横跨河谷两岸,形似拱桥。

喀斯特沉积地貌

溶有碳酸氢钙的水如果受热或遇周围压强突然变小时,其中溶解的碳酸氢钙就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来塑造新的地貌。

作用 化学反应式

沉积

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O

贵州溶洞景观

溶洞内部景观

喀斯特沉积地貌——地下溶洞内部沉积

地下河

石钟乳

石笋

石柱

(2)石钟乳

特点:溶洞中倒悬在洞顶的尖锥体。

向下发育

(3)石笋

特点:溶洞中直立在洞底的尖锥体。

向上发育

(4)石柱

特点:溶洞中从顶垂直到地的沉积体。(洞顶的石钟乳与地面的石笋连接体)

在合适的条件下,当富含Ca(HCO ) 的地下热水接近或出露于地表时,因CO 大量逸出,导致CaCO 沉积,形成钙华。常形成钙华坝、钙华湖等。

黄龙钙华

喀斯特溶蚀地貌——(1)钙华

【课堂总结】

类型 形态 原因

地表喀斯特地貌 流水溶蚀

地下喀斯特地貌 流水溶蚀

流水沉积

石芽—石林

峰丛-峰林-孤峰-残丘

溶沟-溶蚀洼地-溶蚀盆地

地下河、溶洞

石钟乳、石笋、石柱

溶斗-天坑-天生桥

中国南方喀斯特”于 2007 年被收入联合国教科文组织的《世界遗产名录》,2014 年得到增补,现由云南石林、贵州荔波、重庆武隆、广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山和广西环江七地的喀斯特地貌组成。“中国南方喀斯特”拥有最为典型的喀斯特地貌类型和雄伟奇特的喀斯特景观,是世界上蔚为壮观的热带至亚热带喀斯特地貌样本。

探究活动

在我国地图上标注上述世界遗产地,并归纳“中国南方喀斯特”的分布特点。

主要分布在我国南方的山地、丘陵地区,在西南地区(广西、贵州、重庆、云南等)尤为集中。

探究活动

喀斯特地貌对人类活动的影响

美好田园生活?

闭塞落后?

喀斯特地貌对人类活动的影响

有利影响:

重大工程选址

开发旅游

开发地下水

建设后

建设前

世界上最大单口径球面射电望远镜(贵州)

广西桂林

喀斯特地貌对人类活动的影响

支离破碎、峰谷密布

不利影响:

交通:地表破碎,崎岖不平;地下多溶洞和地下暗河,地质条件复杂,多地质灾害

农业:平地少,地表水缺乏,土壤贫瘠

生态:石漠化严重,土壤退化,耕地减少,植被减少,水资源短缺,旱涝灾害频发。

喀斯特地貌对人类活动的影响

措施:因地制宜

1.因地制宜,发展坝子农业

2.山区在适当高度种植经济林

3.发展旅游业

4.发展交通,修桥修路

洼地

石芽

溶沟

海枯石烂?

这天高地厚情,直到海枯石烂时。

元代王实甫《西厢记》第五本第三折

海岸地貌

part 2

海岸地貌

概念:海岸地貌就是海岸带在构造运动(奠定地貌基础)、海水运动(侵蚀、搬运、沉积等)、生物作用(生物的繁殖和新陈代谢)和气候因素(风化作用的形式和强度各异)等共同作用下所形成的地表形态。

1

根据海岸地貌的基本特征分类:海蚀地貌和海积地貌

2

一、 海岸地貌

海蚀地貌:海蚀穴、海蚀崖、海蚀柱、海蚀平台、海蚀拱桥

海积地貌:海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝

海岸地貌——海岸类型

泥质海岸

砂质海岸

基岩海岸

二、 海岸地貌

3

海蚀地貌

波浪作用

波浪的侵蚀作用在基岩海岸(由岩石构成的海岸)较为明显。

据测定,波高6米、波长50米的波浪,对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右,最高可达30吨。在波浪的长期作用下,崖壁破碎,海岸崩塌,形成侵蚀海岸。

海蚀穴

海蚀穴:海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石所形成的洞穴。

海蚀地貌

海蚀崖:海水不断冲击岸边基岩,掏空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀地貌

海蚀崖

海蚀平台:在波浪的作用下,海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台

海蚀地貌

海蚀平台

海蚀平台

海蚀崖

岬角:又称地角,是海岸带凸出在海中的陡峭、狭窄的尖角。

海蚀地貌

好望角岬角地貌景观

海蚀拱桥:

向海突出的陡立岩石,因同时收到不同方向波浪的侵蚀,两侧的海蚀穴贯通形成拱桥。

海蚀地貌

海蚀柱

海蚀柱:在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来。

海蚀地貌

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

思考:

海蚀地貌的演化过程?

海蚀地貌发育过程

海蚀平台

海蚀柱

海蚀拱桥

海蚀穴

海蚀崖

海积地貌(课本p64-65页活动探究)

泥沙来源比较丰富的海岸(主要由陆地河流带来),在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生沉积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等

(1)指出图中的海蚀、海积地貌,描述它们的形态特点。

海蚀地貌:海蚀崖——陡峭

海积地貌:沙嘴、海滩、离岸堤——平坦

海滩分类

沙质海滩

淤泥质海滩

海积地貌

(2)海积地貌海滩是海岸边缘的砂砾堆积。砾石组成的海滩坡度较大,沙质海滩的坡度则较小。沙质海滩(沙滩)往往成为人们休闲度假的理想场所,试说明其中的道理。

①沙质海岸常由干燥的沙子组成,是进行阳光浴、沙滩排球、烧烤、篝火晚会等的理想场所。②滩面的沙子湿而坚硬,是跑步者喜欢的地方。

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生沉积,形成高中海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等

沙嘴

Sand mouth

指从陆地突入水中的前端尖的沙滩。

海滩——沙嘴

海积地貌

离岸堤

波浪携带的泥沙在没有到达海岸线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体,就是离岸堤。

海积地貌

海积地貌

(3)水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体,常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障。议一议,如果人工挖沙破坏水下沙坝,可能会造成哪些不利后果?

海岸被更多侵蚀和破坏;造成沿岸设施毁坏海水倒灌;加剧海洋灾害……

海岸侵蚀地貌

海岸堆积地貌

海滩:砾滩;沙滩;泥滩

沙坝:水下沙坝;离岸堤

海岸地貌

概念

海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地貌的总称

课堂小结

海蚀穴:凹槽形洞穴

海蚀崖:高出海面的陡崖

海蚀平台:微微向海倾斜的平台

岬角:凸出海中的尖角

海蚀拱桥:陡立岩石,桥型

海蚀柱:与岸分离的岩柱

冰川地貌

冰川:指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

冰川的类型

冰川

大陆冰川

山岳冰川

面积大,冰层厚,主要分布在南极洲和格陵兰岛上

发育在高山上的冰川,主要分布在中低纬度高海拔地区

冰川地貌——冰川作用

(1)冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

P66阅读:冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块“连根拔起”。运动的冰川可将大小混杂的砾石“带走”,搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川“漂移”的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰川地貌——冰川侵蚀

(1)冰川作用:冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰斗

冰斗:山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地,三面岩壁陡峭,底部较平缓。

角峰

刃脊

角峰:金字塔形的尖峰,周围有冰斗发育。

刃脊:山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大,或两侧山谷冰川的古坡后退,相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状。

冰川槽谷

冰蚀槽谷(U形谷):冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如U字。

u型谷——峡湾

峡湾:在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川融化后退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

u型谷——峡湾

形成过程:冰川侵蚀——形成槽谷(U型谷)——气候变暖——海平面上升——海水入侵——形成峡湾

形态特点:狭长,幽深,两侧陡崖巍然,横剖面为“U”字形。

图2-44 挪威盖朗厄尔峡湾

峡湾国家——挪威

挪威峡湾位于斯堪的纳维亚半岛的挪威西海岸,山高峻险,峡湾深入。深入大陆的峡湾既深邃又曲折,两岸是不尽的悬崖峭壁。

峡湾:

形成时间:主要在地球的第四纪冰川时期。

形成区域:高纬度沿海地区

具体表现:海岸线非常破碎,大量海湾深入内陆,形成锯齿状的海岸线

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

项目 U形谷 V形谷

形态 谷地直且加深、加宽,谷壁陡,谷底平,横剖面为“U”字形。 呈现“上宽下窄”的“V”字形

原因 冰川的侵蚀作用, 流水对河岸的冲刷侵蚀而形成。

U形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

U形谷和V形谷

U形谷谷地一般较V平直而宽广,两壁陡立;V形谷两壁较陡峭,谷地狭窄

U形谷

角峰

冰斗

刃脊

冰川槽谷

冰川地貌——堆积

(2)冰川堆积地貌:冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌。

冰川沉积的物质称为冰碛物,

冰川堆积地貌

(1)冰碛丘陵

冰川消融时,将所携带的物质沉落在底碛之上,构成矮坡、缓坡、波状起伏的丘陵。

三、冰川地貌——分布

(1)现代冰川地貌分布

两极地区和中低纬高山地区

三、冰川地貌分布

(2)第四纪冰川地貌分布

北美大陆、欧亚大陆较大部分地区→冰蚀湖、峡湾等

课堂小结

喀斯特、海岸和冰川地貌

流水(化学作用)

海浪

冰川

喀斯特地貌

海岸地貌

冰川地貌

喀斯特

溶蚀地貌

喀斯特

沉积地貌

海蚀地貌

海积地貌

“蓝窗”,地中海中马耳他戈佐岛,该景点已经于2017年3月8日坍塌

冰川

气候寒冷的冰期

两极、高山地区

侵蚀作用

堆积作用

角峰、刃脊、冰斗、U型谷

冰碛湖、丘陵、平原

海岸附近

峡湾

请批评指正!