古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 10:03:18 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

文化常识

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

悼亡诗

苏轼

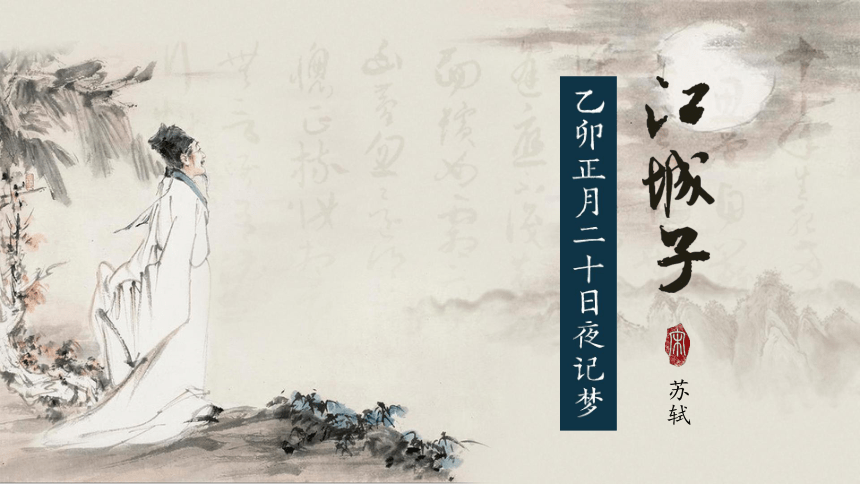

写作背景

李白

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

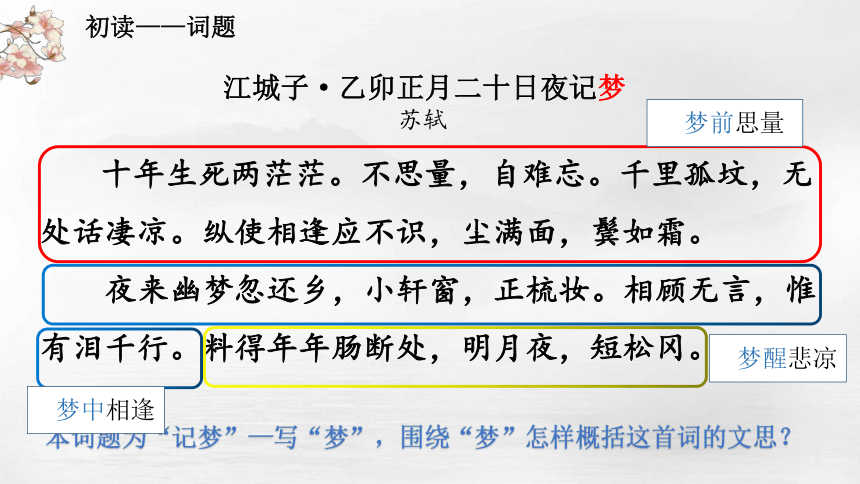

初读——词题

本词题为“记梦”—写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

梦前思量

梦中相逢

梦醒悲凉

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

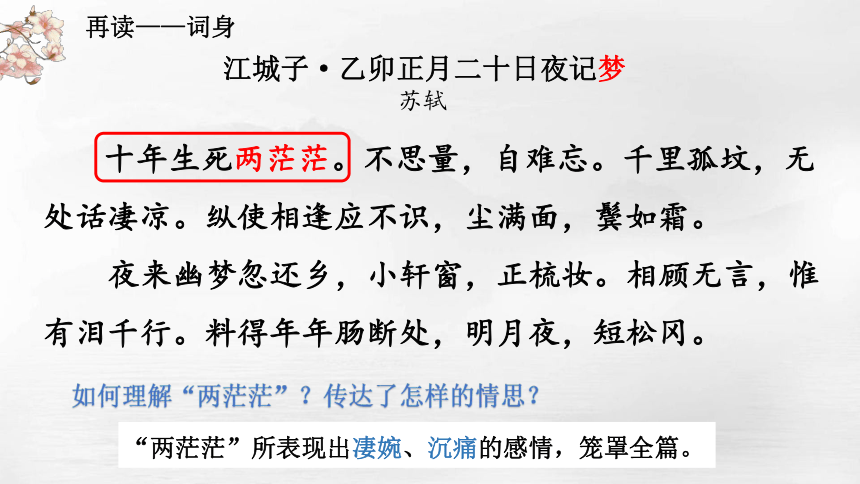

再读——词身

如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“两茫茫”所表现出凄婉、沉痛的感情,笼罩全篇。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

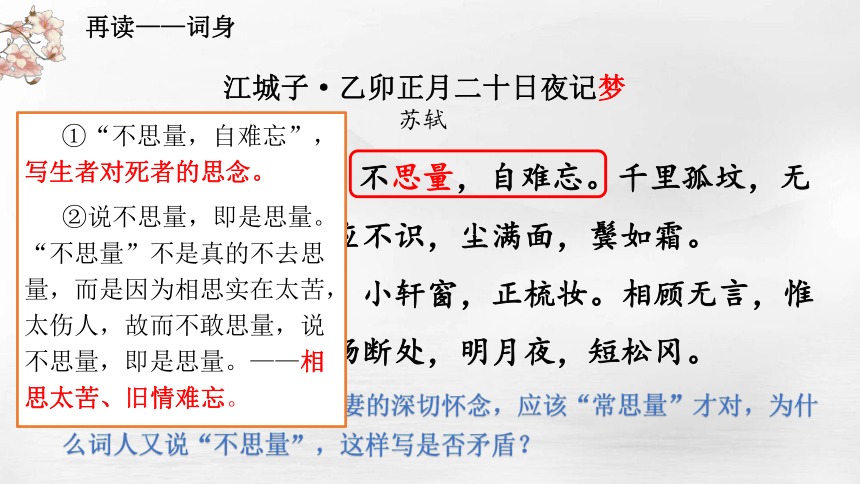

词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量”,这样写是否矛盾?

①“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。

②说不思量,即是思量。“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

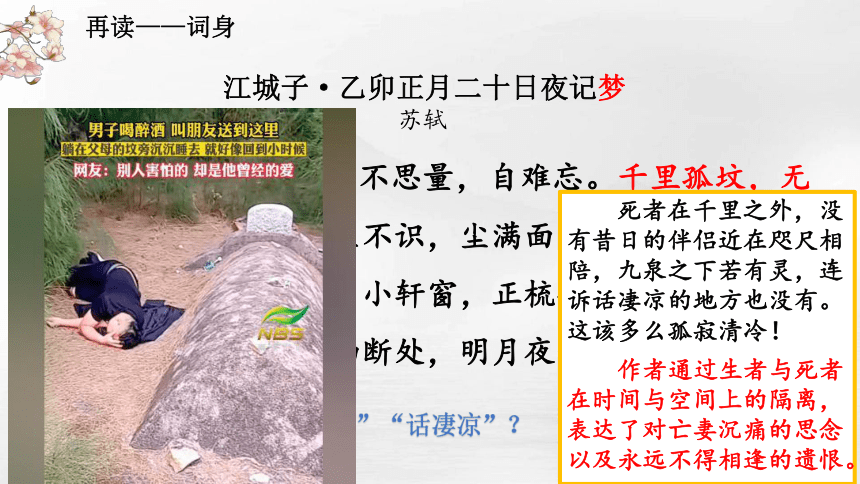

再读——词身

如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”?

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

研读“梦前”

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

“尘满面,鬓如霜”概括作者的形象特点———

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

研读“梦前”

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

上片:死别之痛和相思之苦

――写景、叙事、抒情

――直抒胸臆、想象(虚写)

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”主要运用了什么表现手法?

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”主要运用了什么表现手法?

研读“梦中”

“夜来幽梦忽还乡”,是记叙,写自己梦中忽然回到了思念中的故乡,那个两人曾共度甜蜜岁月的地方。“小轩窗,正梳妆”这是白描的手法。小轩窗,是梳妆的环境、背景,那小室,亲切而又熟悉。梳妆,是王弗做的事情,她情态容貌,依稀当年,正梳妆打扮。实中有虚,虚中有实,虚实相生。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

研读“梦后”

“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

“短松岗”,即指王弗的墓地。“年年”既指已经过去的漫长的十年,亦指未来无尽的岁月。“肠断处”指孤坟。

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。诗人推想妻子的亡灵在年年明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

拓展延伸

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

——归有光《项脊轩志》

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

下片:梦中相逢之喜和醒后之悲

――写人、记事、抒情

――白描、对写、虚实结合

思考

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

记梦

梦前思量

梦中相逢

梦醒悲凉

现实

梦境

现实

写作手法鉴赏

1.虚实结合的表现手法。一般情况下,“虚”包括三种 :

(1)虚幻世界和梦境。苏轼的《江城子 十年生死两茫茫》也是为我们描绘了一幅“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆,相顾无言,惟有泪千行”的虚幻之景。

(2)想象和回忆。《虞美人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象。

(3)设想未来之境。例如柳永的《雨霖玲》一词,上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写;下片写对别后生活的设想,是虚写;着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

写作手法鉴赏

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

2.白描手法

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

方宅十余亩,草屋八九间。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

大漠孤烟直,长河落日圆。

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

明月松间照,清泉石上流。

文化常识

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

悼亡诗

苏轼

写作背景

李白

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

初读——词题

本词题为“记梦”—写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

梦前思量

梦中相逢

梦醒悲凉

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“两茫茫”所表现出凄婉、沉痛的感情,笼罩全篇。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量”,这样写是否矛盾?

①“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。

②说不思量,即是思量。“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”?

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

研读“梦前”

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

“尘满面,鬓如霜”概括作者的形象特点———

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

研读“梦前”

仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

上片:死别之痛和相思之苦

――写景、叙事、抒情

――直抒胸臆、想象(虚写)

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”主要运用了什么表现手法?

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”主要运用了什么表现手法?

研读“梦中”

“夜来幽梦忽还乡”,是记叙,写自己梦中忽然回到了思念中的故乡,那个两人曾共度甜蜜岁月的地方。“小轩窗,正梳妆”这是白描的手法。小轩窗,是梳妆的环境、背景,那小室,亲切而又熟悉。梳妆,是王弗做的事情,她情态容貌,依稀当年,正梳妆打扮。实中有虚,虚中有实,虚实相生。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

研读“梦后”

“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

“短松岗”,即指王弗的墓地。“年年”既指已经过去的漫长的十年,亦指未来无尽的岁月。“肠断处”指孤坟。

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。诗人推想妻子的亡灵在年年明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

拓展延伸

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

——归有光《项脊轩志》

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

再读——词身

下片:梦中相逢之喜和醒后之悲

――写人、记事、抒情

――白描、对写、虚实结合

思考

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的调子。

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

记梦

梦前思量

梦中相逢

梦醒悲凉

现实

梦境

现实

写作手法鉴赏

1.虚实结合的表现手法。一般情况下,“虚”包括三种 :

(1)虚幻世界和梦境。苏轼的《江城子 十年生死两茫茫》也是为我们描绘了一幅“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆,相顾无言,惟有泪千行”的虚幻之景。

(2)想象和回忆。《虞美人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象。

(3)设想未来之境。例如柳永的《雨霖玲》一词,上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写;下片写对别后生活的设想,是虚写;着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

写作手法鉴赏

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

2.白描手法

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

方宅十余亩,草屋八九间。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

大漠孤烟直,长河落日圆。

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

明月松间照,清泉石上流。