选择性必修三单元研习任务 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修三单元研习任务 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 10:10:37 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第三单元单元研习任务之

探究史传文学的叙事艺术

史传文学的叙事艺术

年 级:高二 学 科:语文(统编版)

主讲人:张春梅 学 校:浙江省德清县第一中学

在大单元任务下,运用梳理、对比等研读方法,探究“史述”之常与变,体悟“史家”之情与志,学习经典传记文学的叙事艺术以及传记作者的情感与价值判断。

学习任务

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

活动1:梳理课文《屈原列传》《苏武传》,结合已学知识概括史传类文学常规叙事方法。

文章脉络 文章内容 次要人物

详写 略写 《屈原列传》

《苏武传》

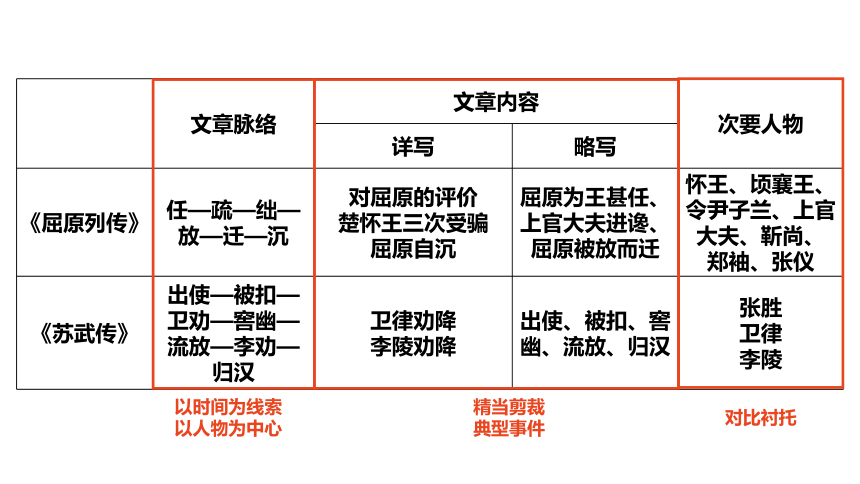

文章脉络 文章内容 次要人物

详写 略写 《屈原列传》 任—疏—绌— 放—迁—沉 对屈原的评价 楚怀王三次受骗 屈原自沉 屈原为王甚任、上官大夫进谗、 屈原被放而迁 怀王、顷襄王、令尹子兰、上官大夫、靳尚、

郑袖、张仪

《苏武传》 出使—被扣— 卫劝—窖幽— 流放—李劝— 归汉 卫律劝降 李陵劝降 出使、被扣、窖幽、流放、归汉 张胜

卫律

李陵

以时间为线索

以人物为中心

精当剪裁

典型事件

对比衬托

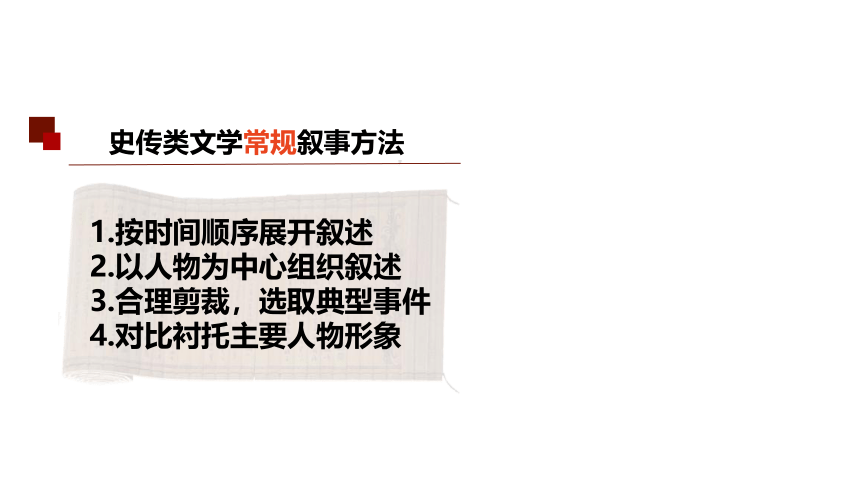

1.按时间顺序展开叙述

2.以人物为中心组织叙述

3.合理剪裁,选取典型事件

4.对比衬托主要人物形象

史传类文学常规叙事方法

“善善而恶恶,褒正嫉邪。”

——章学诚《文史通义·史德》

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

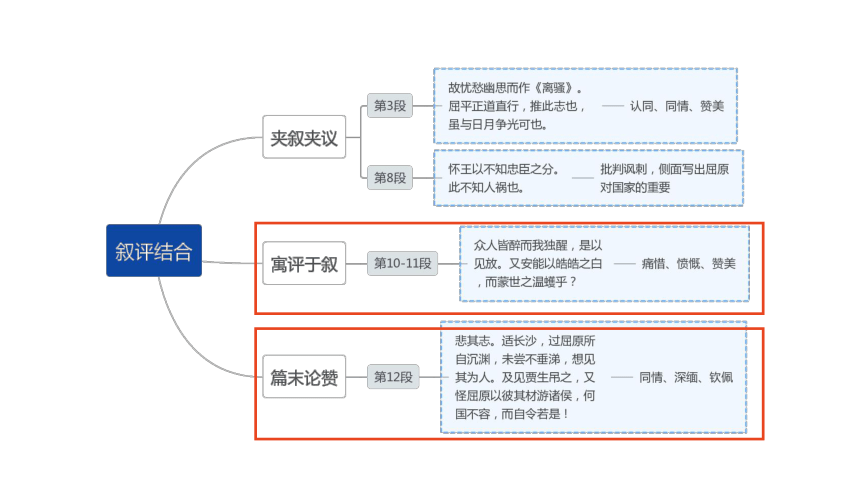

活动2:探究《屈原列传》中叙评结合的具体方式,体会议论中体现的作者态度,并结合语段加以分析。

第3自然段,司马迁运用夹叙夹议,阐述了屈原创作离骚的缘由以及离骚的巨大价值, 更对屈原的志、行加以判断 。“故忧愁幽思而作《离骚》”的记叙中融合作者的论断,寄予深深的同情;“屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。”在忠奸对比的叙述中表达敬佩和愤慨,“推此志也,虽与日月争光可也。”作者对屈原的赞美已经达到无以复加的高度!第8段在叙述屈原流放的过程中则融入了对国家存亡关键原因的论断,表达了对楚怀王忠奸不分的批判和嘲讽,同时看出屈原对于楚国兴衰的关键作用。

学伴分享

对屈原不公正遭际的深深同情,对其才华、志节的高度赞美,对其文学贡献的深深赞誉,这是那些隐藏作者情感的纯叙事传记所不能表达的情感深度。恰是这样的鲜明情感倾向和强烈的抒情性,使得《史记》不是一般的史书,更是文学经典,这也是鲁迅赞其“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的理由。

叙评结合的作用

“古人作史,有不待论断而于序事之中即见其指者,惟太史公能之……后人知此法者鲜矣,惟班孟坚间一有之。”

——顾炎武《日知录》

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

活动3:三人为一小组,分别扮演卫律、李陵和苏武,演绎两次劝降的对话,揣摩其语言背后的人物形象塑造和作者的情感倾向。

(复举剑拟之)副有罪,当相坐。

幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此!

后虽欲复见我,尚可得乎?

跋扈骄纵,骄奢无耻,反复无常

嘲讽

不齿

第一组

第二组

威逼利诱

不应、斥骂

推心置腹

对话、与饮

同情

同情

认同

信义安所见乎?

人生如朝露,何自苦如此?

陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知。子卿尚复谁为乎?

闻子之归,赐不过二百万,位不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣,尽为万户侯;亲戚贪佞之类,悉为廊庙宰。

私情利益

个人立场

信义安所见乎?

人生如朝露,何自苦如此?

陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知。子卿尚复谁为乎?

闻子之归,赐不过二百万,位不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣,尽为万户侯;亲戚贪佞之类,悉为廊庙宰。

今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也。

道义家国

私情利益

道义家国

嗟乎,义士!陵与卫律之罪上通于天。

于序事中寓论断

1.叙评结合

2.于序事中寓论断

史传类文学发展叙事方法

【学习任务二】探究“史家”之“情”与“志”

活动1:拓展阅读,梳理屈原、贾谊、苏武、司马迁的生平经历,寻找其共同点,并思考司马迁、班固等人为何在史述中寓含褒贬。

人物 时代背景 主要生平 精神品质 著作

屈原 世乱主昏 信而见疑 殉国自沉 存君兴国 高洁忠贞 《离骚》等

司马迁 强国厉主 直而受刑 著史明志 秉公直言 忠于职守 《史记》

苏武 强国厉主 为国出使 被放北海 大义凛然 忠贞不屈 《留别妻 》

贾谊 汉初未兴 才华盖世 抑郁而终 忧国忧民 《服鸟赋》

《过秦论》等

在这张表格里,我们小组归纳出他们这样的共同点:四人虽身处不同时代,但他们的仕途经历都坎坷波折,不受君王赏识而怀才不遇,但他们从未因肉体困于逆境而颓唐,反而加重了对国家兴亡的忧患意识,无论是以身殉道、苦苦坚守还是直言劝谏,都体现了身为士大夫所承担的“以天下为己任”的历史使命感和社会责任感。

学伴分享

史公与屈子,实有同心。

——吴楚材、吴调侯《古文观止》

作者与笔下人物精神联通,感情共鸣,史家借议论或在叙事中褒贬,直接或间接传达自己的情与志,既是对传主的叹惋,也是对自己的慨叹。借他人酒杯,浇自己块垒。

【学习任务二】探究“史家”之“情”与“志”

活动2:仔细阅读两篇传记和几位作者的其他作品,试寻找文中能够体现人物共同思想、价值观形成根源的句子。

“夫天者,人之始也;父母者,人之本也”——《屈原列传》

今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也;子为父死,亡所恨。——《苏武传》

孔子称: “志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁。使于四方,不辱君命”,苏武有之矣。——《苏武传》

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。 ——《过秦论》

孝悌

仁爱

义利

太史公曰:“先人有言: ‘自周公卒五百岁而有孔子。 孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》《书》 《礼》《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!

—— 《太史公自序》

“纷吾既有此内美兮,又重之以修能。”“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫路。 ”“长太息以掩泣兮,哀民生之多艰。”

——《离骚》

修身

治学

忧国忧民

在儒家思想的熏陶浸染下,忠君爱国、坚贞不渝、忧国忧民、舍生取义等价值成了他们生命的底色和终生的坚守,在这样的精神底色下,他们才会在逆境中艰苦卓绝,在生死考验面前灭私欲存大义,浩气凛然。

而这些伟大的精神品质也正是我们中华传统文化中最为可贵的一部分,也是历代史学家所坚守、秉持的史学立场!

学习

传承

课堂小结

顺叙为主

人物中心

精当剪裁

对比衬托

史传类文学

常规叙事方法

史传类文学

发展叙事方法

叙评结合

叙中寓论

史家的情与志

儒家底色

忠君爱国、坚贞不渝、忧国忧民、舍生取义

史述的常与变

课后作业

运用这节课学习的叙事方法,选择一位你喜欢的历史人物,为他写一篇人物小传。

第三单元单元研习任务之

探究史传文学的叙事艺术

史传文学的叙事艺术

年 级:高二 学 科:语文(统编版)

主讲人:张春梅 学 校:浙江省德清县第一中学

在大单元任务下,运用梳理、对比等研读方法,探究“史述”之常与变,体悟“史家”之情与志,学习经典传记文学的叙事艺术以及传记作者的情感与价值判断。

学习任务

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

活动1:梳理课文《屈原列传》《苏武传》,结合已学知识概括史传类文学常规叙事方法。

文章脉络 文章内容 次要人物

详写 略写 《屈原列传》

《苏武传》

文章脉络 文章内容 次要人物

详写 略写 《屈原列传》 任—疏—绌— 放—迁—沉 对屈原的评价 楚怀王三次受骗 屈原自沉 屈原为王甚任、上官大夫进谗、 屈原被放而迁 怀王、顷襄王、令尹子兰、上官大夫、靳尚、

郑袖、张仪

《苏武传》 出使—被扣— 卫劝—窖幽— 流放—李劝— 归汉 卫律劝降 李陵劝降 出使、被扣、窖幽、流放、归汉 张胜

卫律

李陵

以时间为线索

以人物为中心

精当剪裁

典型事件

对比衬托

1.按时间顺序展开叙述

2.以人物为中心组织叙述

3.合理剪裁,选取典型事件

4.对比衬托主要人物形象

史传类文学常规叙事方法

“善善而恶恶,褒正嫉邪。”

——章学诚《文史通义·史德》

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

活动2:探究《屈原列传》中叙评结合的具体方式,体会议论中体现的作者态度,并结合语段加以分析。

第3自然段,司马迁运用夹叙夹议,阐述了屈原创作离骚的缘由以及离骚的巨大价值, 更对屈原的志、行加以判断 。“故忧愁幽思而作《离骚》”的记叙中融合作者的论断,寄予深深的同情;“屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。”在忠奸对比的叙述中表达敬佩和愤慨,“推此志也,虽与日月争光可也。”作者对屈原的赞美已经达到无以复加的高度!第8段在叙述屈原流放的过程中则融入了对国家存亡关键原因的论断,表达了对楚怀王忠奸不分的批判和嘲讽,同时看出屈原对于楚国兴衰的关键作用。

学伴分享

对屈原不公正遭际的深深同情,对其才华、志节的高度赞美,对其文学贡献的深深赞誉,这是那些隐藏作者情感的纯叙事传记所不能表达的情感深度。恰是这样的鲜明情感倾向和强烈的抒情性,使得《史记》不是一般的史书,更是文学经典,这也是鲁迅赞其“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的理由。

叙评结合的作用

“古人作史,有不待论断而于序事之中即见其指者,惟太史公能之……后人知此法者鲜矣,惟班孟坚间一有之。”

——顾炎武《日知录》

【学习任务一】探究“史述”之“常”与“变”

活动3:三人为一小组,分别扮演卫律、李陵和苏武,演绎两次劝降的对话,揣摩其语言背后的人物形象塑造和作者的情感倾向。

(复举剑拟之)副有罪,当相坐。

幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此!

后虽欲复见我,尚可得乎?

跋扈骄纵,骄奢无耻,反复无常

嘲讽

不齿

第一组

第二组

威逼利诱

不应、斥骂

推心置腹

对话、与饮

同情

同情

认同

信义安所见乎?

人生如朝露,何自苦如此?

陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知。子卿尚复谁为乎?

闻子之归,赐不过二百万,位不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣,尽为万户侯;亲戚贪佞之类,悉为廊庙宰。

私情利益

个人立场

信义安所见乎?

人生如朝露,何自苦如此?

陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知。子卿尚复谁为乎?

闻子之归,赐不过二百万,位不过典属国,无尺土之封,加子之勤。而妨功害能之臣,尽为万户侯;亲戚贪佞之类,悉为廊庙宰。

今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也。

道义家国

私情利益

道义家国

嗟乎,义士!陵与卫律之罪上通于天。

于序事中寓论断

1.叙评结合

2.于序事中寓论断

史传类文学发展叙事方法

【学习任务二】探究“史家”之“情”与“志”

活动1:拓展阅读,梳理屈原、贾谊、苏武、司马迁的生平经历,寻找其共同点,并思考司马迁、班固等人为何在史述中寓含褒贬。

人物 时代背景 主要生平 精神品质 著作

屈原 世乱主昏 信而见疑 殉国自沉 存君兴国 高洁忠贞 《离骚》等

司马迁 强国厉主 直而受刑 著史明志 秉公直言 忠于职守 《史记》

苏武 强国厉主 为国出使 被放北海 大义凛然 忠贞不屈 《留别妻 》

贾谊 汉初未兴 才华盖世 抑郁而终 忧国忧民 《服鸟赋》

《过秦论》等

在这张表格里,我们小组归纳出他们这样的共同点:四人虽身处不同时代,但他们的仕途经历都坎坷波折,不受君王赏识而怀才不遇,但他们从未因肉体困于逆境而颓唐,反而加重了对国家兴亡的忧患意识,无论是以身殉道、苦苦坚守还是直言劝谏,都体现了身为士大夫所承担的“以天下为己任”的历史使命感和社会责任感。

学伴分享

史公与屈子,实有同心。

——吴楚材、吴调侯《古文观止》

作者与笔下人物精神联通,感情共鸣,史家借议论或在叙事中褒贬,直接或间接传达自己的情与志,既是对传主的叹惋,也是对自己的慨叹。借他人酒杯,浇自己块垒。

【学习任务二】探究“史家”之“情”与“志”

活动2:仔细阅读两篇传记和几位作者的其他作品,试寻找文中能够体现人物共同思想、价值观形成根源的句子。

“夫天者,人之始也;父母者,人之本也”——《屈原列传》

今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也;子为父死,亡所恨。——《苏武传》

孔子称: “志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁。使于四方,不辱君命”,苏武有之矣。——《苏武传》

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。 ——《过秦论》

孝悌

仁爱

义利

太史公曰:“先人有言: ‘自周公卒五百岁而有孔子。 孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》《书》 《礼》《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!

—— 《太史公自序》

“纷吾既有此内美兮,又重之以修能。”“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫路。 ”“长太息以掩泣兮,哀民生之多艰。”

——《离骚》

修身

治学

忧国忧民

在儒家思想的熏陶浸染下,忠君爱国、坚贞不渝、忧国忧民、舍生取义等价值成了他们生命的底色和终生的坚守,在这样的精神底色下,他们才会在逆境中艰苦卓绝,在生死考验面前灭私欲存大义,浩气凛然。

而这些伟大的精神品质也正是我们中华传统文化中最为可贵的一部分,也是历代史学家所坚守、秉持的史学立场!

学习

传承

课堂小结

顺叙为主

人物中心

精当剪裁

对比衬托

史传类文学

常规叙事方法

史传类文学

发展叙事方法

叙评结合

叙中寓论

史家的情与志

儒家底色

忠君爱国、坚贞不渝、忧国忧民、舍生取义

史述的常与变

课后作业

运用这节课学习的叙事方法,选择一位你喜欢的历史人物,为他写一篇人物小传。