第17课中国工农红军长征 课件 (共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课中国工农红军长征 课件 (共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-14 23:23:44 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

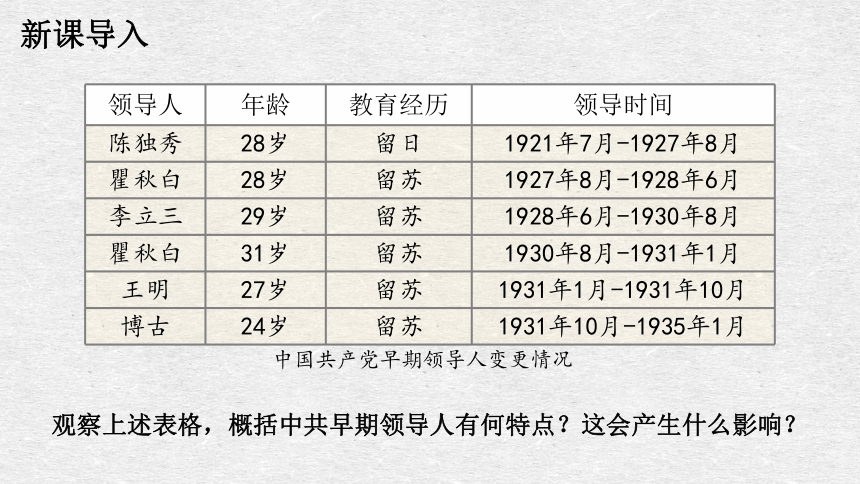

领导人 年龄 教育经历 领导时间

陈独秀 28岁 留日 1921年7月-1927年8月

瞿秋白 28岁 留苏 1927年8月-1928年6月

李立三 29岁 留苏 1928年6月-1930年8月

瞿秋白 31岁 留苏 1930年8月-1931年1月

王明 27岁 留苏 1931年1月-1931年10月

博古 24岁 留苏 1931年10月-1935年1月

中国共产党早期领导人变更情况

观察上述表格,概括中共早期领导人有何特点?这会产生什么影响?

新课导入

第五单元 从国共合作到国共对立

第15课 国共合作与北伐战争

第16课 毛泽东开辟井冈山道路

第17课 中国工农红军长征

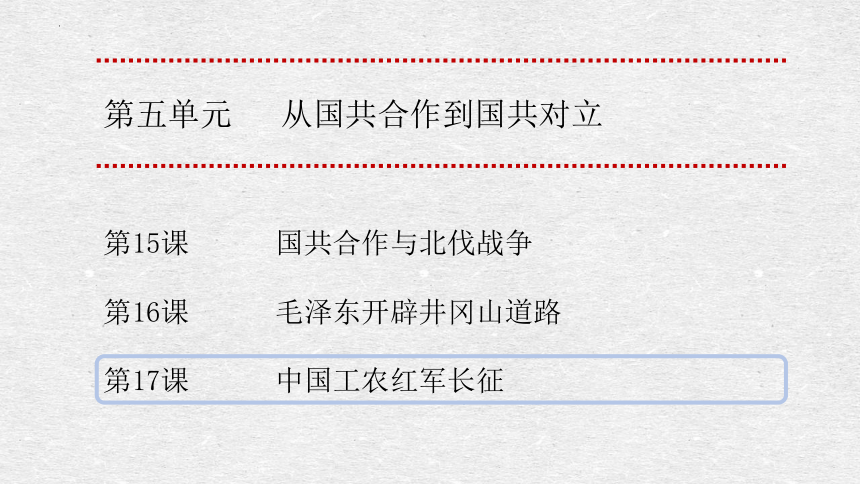

一、长征的原因

1929-1932年农村革命根据地分布示意图

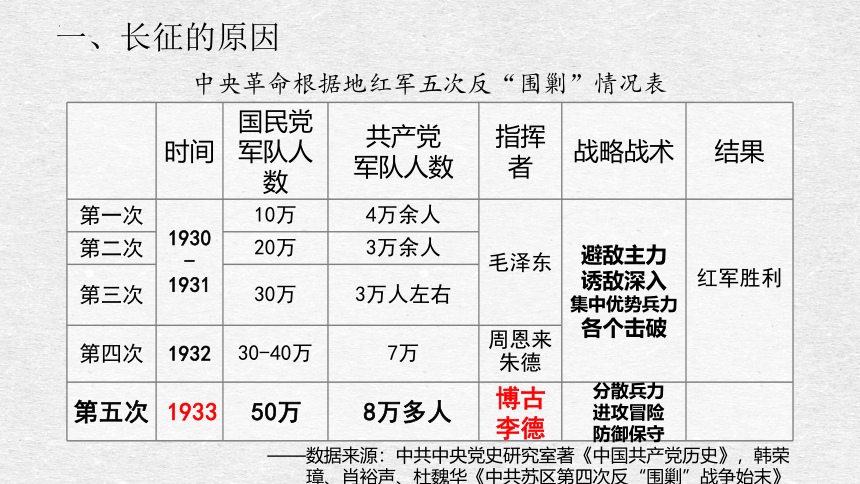

时间 国民党 军队人数 共产党 军队人数 指挥者 战略战术 结果

第一次 1930-1931 10万 4万余人 毛泽东 避敌主力 诱敌深入 集中优势兵力 各个击破 红军胜利

第二次 20万 3万余人 第三次 30万 3万人左右 第四次 1932 30-40万 7万 周恩来 朱德

中央革命根据地红军五次反“围剿”情况表

第五次

1933

50万

8万多人

博古

李德

——数据来源:中共中央党史研究室著《中国共产党历史》,韩荣璋、肖裕声、杜魏华《中共苏区第四次反“围剿”战争始末》

分散兵力

进攻冒险

防御保守

一、长征的原因

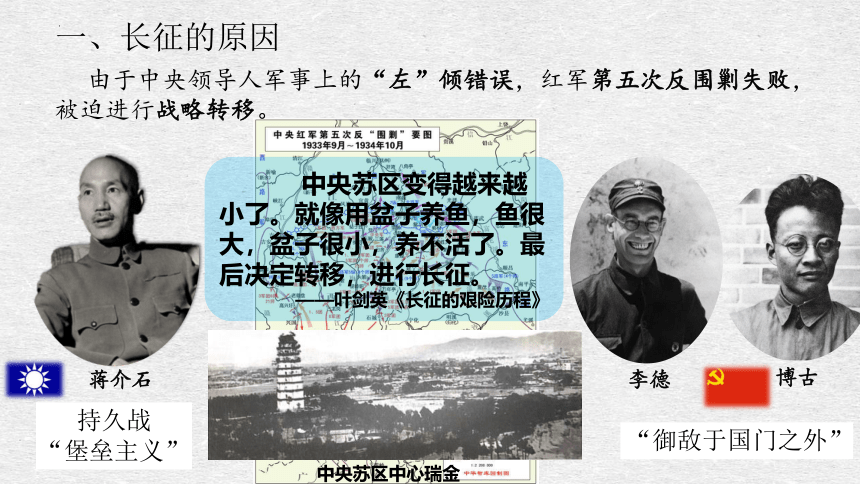

博古

李德

“御敌于国门之外”

蒋介石

持久战

“堡垒主义”

一、长征的原因

由于中央领导人军事上的“左”倾错误,红军第五次反围剿失败,被迫进行战略转移。

中央苏区变得越来越小了。就像用盆子养鱼,鱼很大,盆子很小,养不活了。最后决定转移,进行长征。

——叶剑英《长征的艰险历程》

中央苏区中心瑞金

二、长征的经过

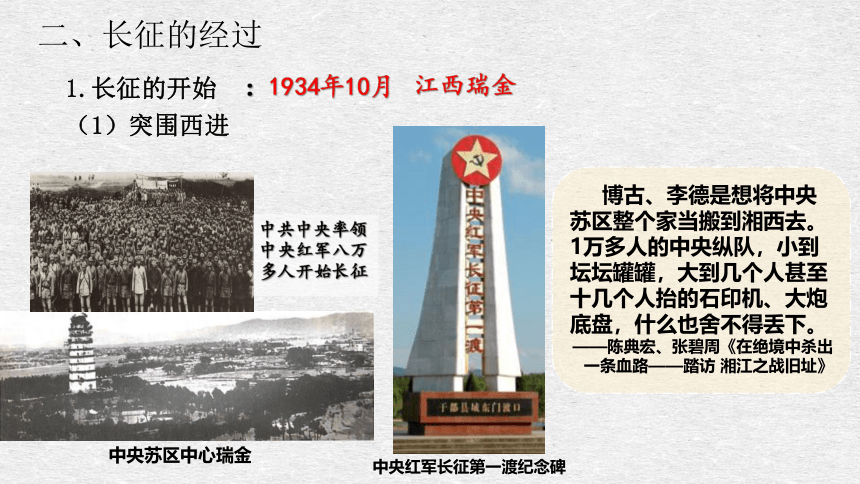

1.长征的开始

中央红军长征第一渡纪念碑

:1934年10月

中央苏区中心瑞金

中共中央率领中央红军八万多人开始长征

江西瑞金

(1)突围西进

博古、李德是想将中央苏区整个家当搬到湘西去。1万多人的中央纵队,小到坛坛罐罐,大到几个人甚至十几个人抬的石印机、大炮底盘,什么也舍不得丢下。

——陈典宏、张碧周《在绝境中杀出一条血路——踏访 湘江之战旧址》

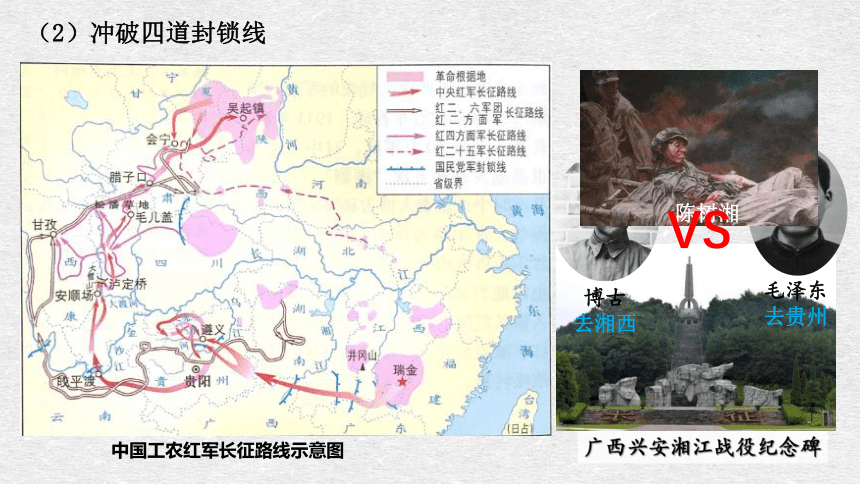

中国工农红军长征路线示意图

(2)冲破四道封锁线

广西兴安湘江战役纪念碑

三年不饮湘江水十年不食湘江鱼

博古

去湘西

毛泽东

去贵州

陈树湘

VS

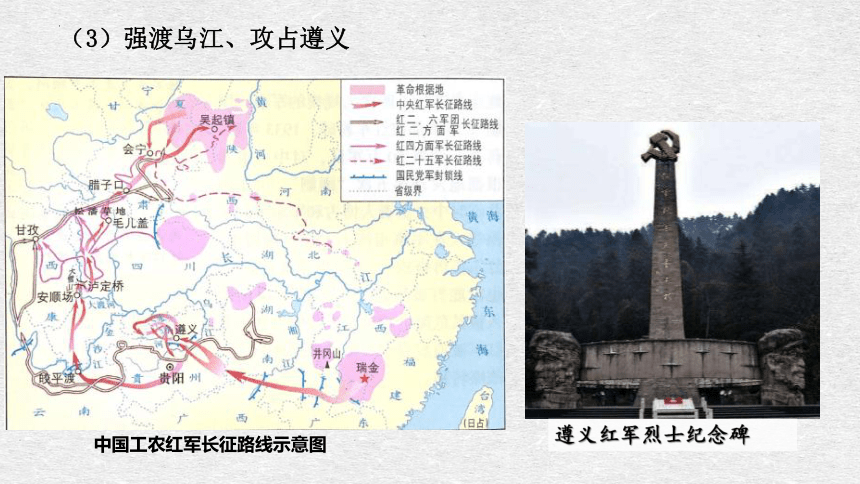

(3)强渡乌江、攻占遵义

中国工农红军长征路线示意图

遵义红军烈士纪念碑

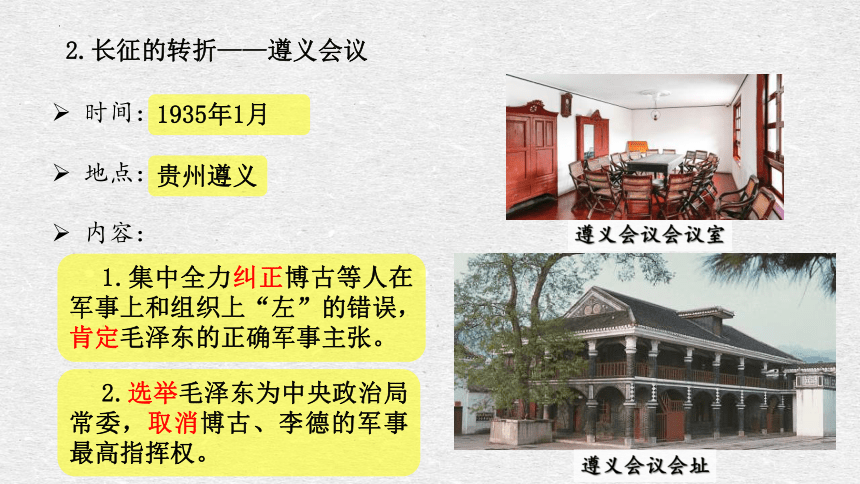

2.长征的转折——遵义会议

遵义会议会址

遵义会议会议室

时间:

地点:

内容:

1935年1月

贵州遵义

1.集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定毛泽东的正确军事主张。

2.选举毛泽东为中央政治局常委,取消博古、李德的军事最高指挥权。

材料一 遵义会议之后,一切都变了。这是分水岭——毛泽东牢牢地掌握了领导权,而且中国共产主义运动宣布独立于莫斯科的指挥棒。……从更深远的意义上说,则是中国共产党主义革命运动的领导和方向的彻底改变。

——《长征大事典》作者:索尔兹伯里

遵义会议的历史意义

材料二 假如没有遵义会议,不要说当时当境的党、红军与中国革命是否会有后来的发展,就连当时已经陷入危厄的红军这革命火种的最早产生与继续存活都是问号。

——《红军长征的故事 生死攸关的转折之遵义会议》

1.开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。

3.挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

2.是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

3.走向胜利

(1)四渡赤水

中国工农红军长征路线示意图

红军四渡赤水纪念塔

——打乱了敌人的“追剿”计划

布依族村寨——弄染寨

布依族地方首领陆瑞光

紧紧依靠群众

陆瑞光与红军首长签订反蒋协议旧址(央广网发 杨勇杰 摄)

(2)巧渡金沙江

——跳出了敌人的重重包围

《巧渡金沙江》漫画

中国工农红军长征路线示意图

(3)强渡大渡河 、飞夺泸定桥

《强渡大渡河》漫画

飞夺泸定桥

浪淘沙·重过泸定桥

张爱萍

铁索飞云空,浪涛汹汹,泸定桥横高峡中。西去平叛驱车急,往事潮涌。

当年抢英雄,敌军重重,红军冒死建奇功。而今又踏长征路,山河峥嵘。

不怕艰难险阻,不怕牺牲的革命英雄主义精神

中国工农红军长征路线示意图

中国工农红军长征路线示意图

(4)翻雪山、过草地

今日夹金山

夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,凡人不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间!

——夹金山当地歌谣

今日四川若尔盖红原一带的水草地

牛皮腰带歌

牛皮腰带三尺长,草地荒原好干粮。

开水煮来别有味,野火烧熟分外香。

一段用来煮野菜,一段用来熬鲜汤。

有汤有菜花样多,留下一段战友尝。

红军过草地穿的蓑衣

(4)翻雪山、过草地

永不言败的革命乐观主义精神

(5)吴起镇会师

中国工农红军长征路线示意图

到达陕北后的毛泽东、朱德、周恩来、博古

1935年10月,中央红军与陕北红军会师

(6)会宁会师

中国工农红军长征路线示意图

1936年10月,红二方面军和红四方面军与红一方面军在甘肃会宁胜利会师。

会宁会师楼

庆祝会宁会师的会宁文庙

——长征胜利结束

长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……它向全世界宣告,红军师英雄好汉……它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。……它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

三、长征的历史意义

因为困难的时候不动摇,长征后不到三万人的队伍,要比长征前三十万人更强大。

——毛泽东

军队 长征前数量 长征后数量

红一、红二、红四方面军和红二十五军 近20万 五六万人

红一方面军 8.6万 7000多人

数据来源:中共中央党史研究室第一研究部编著《红军长征史》

1.粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

红军长征前后人数对比

三、长征的历史意义

毛泽东

四川省巴中市工农红军石刻标语

在某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传……他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财产分配给穷人。

——斯诺《红星照耀中国》

三、长征的历史意义

中共长征过程中帮助各民族建立的部分革命政权

地区 政权

大凉山 彝、汉联合政权——冕宁县革命委员会

茂县 茂县回族苏维埃

川边藏区 中华苏维埃波巴(藏人)自治政府

陕甘宁豫海县 陕甘宁豫海县回族自治政府

整理自中共中央党史研究室第一研究部编著:《红军长征史》

长征到达陕北的彝族战士

三、长征的历史意义

2.红军长征播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

铭记历史

缅怀先烈

不忘初心

牢记使命

苦不苦,想想长征两万五

走好自己的长征路

不忘初心

根据红军长征的经过,下列史实顺序排列正确的是( )

①遵义会议 ②过雪山草地 ③吴起镇会师

④飞夺泸定桥 ⑤强渡大渡河

A. ①⑤④②③ B. ①②⑤③④

C. ②①④⑤③ D. ①③④②⑤

A

(2020·北京)1.1935年1月中共中央召开会议,会后中央红军在毛泽东为代表的中共中央领导下,四渡赤水,巧渡金沙江,跳岀了敌人的重重包围,这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志,此会议是( )

A.中共一大 B.古田会议 C.遵义会议 D.中共七大

(2020·江苏无锡)2.红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。”材料中的“三大主力军”会合的地点是( )

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇 C.甘肃会宁 D.陕西延安

C

C

课堂演练

(2019·湘潭)3.以下关于会议历史意义的表述,正确的是( )

A.是中共独立领导武装斗争的开始

B.成为党和革命史上生死攸关的转折点

C.标志着红军长征取得最后的胜利D.奠定了人民解放战争在全国的胜利

4.“王明路线滔天罪,五次”围剿敌猖狂。红军主力上征途,战略转移去远方。”红军战略转移的原因是( )

A.北上抗日的需要 B.传播革命火种

C.红军的一种战略战术 D.第五次反“围剿”的失利

√

√

历史纪录片《永远的长征》剧照(2016年)

第五次反“围剿”失利。

(1)结合所学知识,以上材料与红军长征有关,红军长征的直接原因是什么?

(2)结合所学知识,在红军长征过程中,中国共产党召开了什么重要会议?该会议有何重要意义?

遵义会议。

遵义会议确立了以毛泽东为代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的时刻,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

【材料一】《七律 长征》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

【材料二】

(3)依据材料三并结合所学知识,谈谈红军能够取得长征胜利的原因有哪些。

【材料三】

一路走来,我们没想到沿途群众的长征情结是那样浓厚。江西瑞金有遍地的“红都”;路上遇到数不胜数的长征路、长征桥;哪怕是一个很小的“长征网吧”,也像“红军路”“成武路”一样述说着当年的光荣与梦想。对红军走过的地方,各地都用多种形式来表达纪念。

遵义会议的召开;

红军将士同甘共苦、直面困难、百折不挠的革命精神;

广大人民群众的支持等。

领导人 年龄 教育经历 领导时间

陈独秀 28岁 留日 1921年7月-1927年8月

瞿秋白 28岁 留苏 1927年8月-1928年6月

李立三 29岁 留苏 1928年6月-1930年8月

瞿秋白 31岁 留苏 1930年8月-1931年1月

王明 27岁 留苏 1931年1月-1931年10月

博古 24岁 留苏 1931年10月-1935年1月

中国共产党早期领导人变更情况

观察上述表格,概括中共早期领导人有何特点?这会产生什么影响?

新课导入

第五单元 从国共合作到国共对立

第15课 国共合作与北伐战争

第16课 毛泽东开辟井冈山道路

第17课 中国工农红军长征

一、长征的原因

1929-1932年农村革命根据地分布示意图

时间 国民党 军队人数 共产党 军队人数 指挥者 战略战术 结果

第一次 1930-1931 10万 4万余人 毛泽东 避敌主力 诱敌深入 集中优势兵力 各个击破 红军胜利

第二次 20万 3万余人 第三次 30万 3万人左右 第四次 1932 30-40万 7万 周恩来 朱德

中央革命根据地红军五次反“围剿”情况表

第五次

1933

50万

8万多人

博古

李德

——数据来源:中共中央党史研究室著《中国共产党历史》,韩荣璋、肖裕声、杜魏华《中共苏区第四次反“围剿”战争始末》

分散兵力

进攻冒险

防御保守

一、长征的原因

博古

李德

“御敌于国门之外”

蒋介石

持久战

“堡垒主义”

一、长征的原因

由于中央领导人军事上的“左”倾错误,红军第五次反围剿失败,被迫进行战略转移。

中央苏区变得越来越小了。就像用盆子养鱼,鱼很大,盆子很小,养不活了。最后决定转移,进行长征。

——叶剑英《长征的艰险历程》

中央苏区中心瑞金

二、长征的经过

1.长征的开始

中央红军长征第一渡纪念碑

:1934年10月

中央苏区中心瑞金

中共中央率领中央红军八万多人开始长征

江西瑞金

(1)突围西进

博古、李德是想将中央苏区整个家当搬到湘西去。1万多人的中央纵队,小到坛坛罐罐,大到几个人甚至十几个人抬的石印机、大炮底盘,什么也舍不得丢下。

——陈典宏、张碧周《在绝境中杀出一条血路——踏访 湘江之战旧址》

中国工农红军长征路线示意图

(2)冲破四道封锁线

广西兴安湘江战役纪念碑

三年不饮湘江水十年不食湘江鱼

博古

去湘西

毛泽东

去贵州

陈树湘

VS

(3)强渡乌江、攻占遵义

中国工农红军长征路线示意图

遵义红军烈士纪念碑

2.长征的转折——遵义会议

遵义会议会址

遵义会议会议室

时间:

地点:

内容:

1935年1月

贵州遵义

1.集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定毛泽东的正确军事主张。

2.选举毛泽东为中央政治局常委,取消博古、李德的军事最高指挥权。

材料一 遵义会议之后,一切都变了。这是分水岭——毛泽东牢牢地掌握了领导权,而且中国共产主义运动宣布独立于莫斯科的指挥棒。……从更深远的意义上说,则是中国共产党主义革命运动的领导和方向的彻底改变。

——《长征大事典》作者:索尔兹伯里

遵义会议的历史意义

材料二 假如没有遵义会议,不要说当时当境的党、红军与中国革命是否会有后来的发展,就连当时已经陷入危厄的红军这革命火种的最早产生与继续存活都是问号。

——《红军长征的故事 生死攸关的转折之遵义会议》

1.开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。

3.挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

2.是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

3.走向胜利

(1)四渡赤水

中国工农红军长征路线示意图

红军四渡赤水纪念塔

——打乱了敌人的“追剿”计划

布依族村寨——弄染寨

布依族地方首领陆瑞光

紧紧依靠群众

陆瑞光与红军首长签订反蒋协议旧址(央广网发 杨勇杰 摄)

(2)巧渡金沙江

——跳出了敌人的重重包围

《巧渡金沙江》漫画

中国工农红军长征路线示意图

(3)强渡大渡河 、飞夺泸定桥

《强渡大渡河》漫画

飞夺泸定桥

浪淘沙·重过泸定桥

张爱萍

铁索飞云空,浪涛汹汹,泸定桥横高峡中。西去平叛驱车急,往事潮涌。

当年抢英雄,敌军重重,红军冒死建奇功。而今又踏长征路,山河峥嵘。

不怕艰难险阻,不怕牺牲的革命英雄主义精神

中国工农红军长征路线示意图

中国工农红军长征路线示意图

(4)翻雪山、过草地

今日夹金山

夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,凡人不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间!

——夹金山当地歌谣

今日四川若尔盖红原一带的水草地

牛皮腰带歌

牛皮腰带三尺长,草地荒原好干粮。

开水煮来别有味,野火烧熟分外香。

一段用来煮野菜,一段用来熬鲜汤。

有汤有菜花样多,留下一段战友尝。

红军过草地穿的蓑衣

(4)翻雪山、过草地

永不言败的革命乐观主义精神

(5)吴起镇会师

中国工农红军长征路线示意图

到达陕北后的毛泽东、朱德、周恩来、博古

1935年10月,中央红军与陕北红军会师

(6)会宁会师

中国工农红军长征路线示意图

1936年10月,红二方面军和红四方面军与红一方面军在甘肃会宁胜利会师。

会宁会师楼

庆祝会宁会师的会宁文庙

——长征胜利结束

长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……它向全世界宣告,红军师英雄好汉……它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。……它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

三、长征的历史意义

因为困难的时候不动摇,长征后不到三万人的队伍,要比长征前三十万人更强大。

——毛泽东

军队 长征前数量 长征后数量

红一、红二、红四方面军和红二十五军 近20万 五六万人

红一方面军 8.6万 7000多人

数据来源:中共中央党史研究室第一研究部编著《红军长征史》

1.粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

红军长征前后人数对比

三、长征的历史意义

毛泽东

四川省巴中市工农红军石刻标语

在某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传……他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财产分配给穷人。

——斯诺《红星照耀中国》

三、长征的历史意义

中共长征过程中帮助各民族建立的部分革命政权

地区 政权

大凉山 彝、汉联合政权——冕宁县革命委员会

茂县 茂县回族苏维埃

川边藏区 中华苏维埃波巴(藏人)自治政府

陕甘宁豫海县 陕甘宁豫海县回族自治政府

整理自中共中央党史研究室第一研究部编著:《红军长征史》

长征到达陕北的彝族战士

三、长征的历史意义

2.红军长征播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

铭记历史

缅怀先烈

不忘初心

牢记使命

苦不苦,想想长征两万五

走好自己的长征路

不忘初心

根据红军长征的经过,下列史实顺序排列正确的是( )

①遵义会议 ②过雪山草地 ③吴起镇会师

④飞夺泸定桥 ⑤强渡大渡河

A. ①⑤④②③ B. ①②⑤③④

C. ②①④⑤③ D. ①③④②⑤

A

(2020·北京)1.1935年1月中共中央召开会议,会后中央红军在毛泽东为代表的中共中央领导下,四渡赤水,巧渡金沙江,跳岀了敌人的重重包围,这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志,此会议是( )

A.中共一大 B.古田会议 C.遵义会议 D.中共七大

(2020·江苏无锡)2.红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。”材料中的“三大主力军”会合的地点是( )

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇 C.甘肃会宁 D.陕西延安

C

C

课堂演练

(2019·湘潭)3.以下关于会议历史意义的表述,正确的是( )

A.是中共独立领导武装斗争的开始

B.成为党和革命史上生死攸关的转折点

C.标志着红军长征取得最后的胜利D.奠定了人民解放战争在全国的胜利

4.“王明路线滔天罪,五次”围剿敌猖狂。红军主力上征途,战略转移去远方。”红军战略转移的原因是( )

A.北上抗日的需要 B.传播革命火种

C.红军的一种战略战术 D.第五次反“围剿”的失利

√

√

历史纪录片《永远的长征》剧照(2016年)

第五次反“围剿”失利。

(1)结合所学知识,以上材料与红军长征有关,红军长征的直接原因是什么?

(2)结合所学知识,在红军长征过程中,中国共产党召开了什么重要会议?该会议有何重要意义?

遵义会议。

遵义会议确立了以毛泽东为代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的时刻,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

【材料一】《七律 长征》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

【材料二】

(3)依据材料三并结合所学知识,谈谈红军能够取得长征胜利的原因有哪些。

【材料三】

一路走来,我们没想到沿途群众的长征情结是那样浓厚。江西瑞金有遍地的“红都”;路上遇到数不胜数的长征路、长征桥;哪怕是一个很小的“长征网吧”,也像“红军路”“成武路”一样述说着当年的光荣与梦想。对红军走过的地方,各地都用多种形式来表达纪念。

遵义会议的召开;

红军将士同甘共苦、直面困难、百折不挠的革命精神;

广大人民群众的支持等。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹