纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 15:27:51 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

从明朝建立到清军入关

第13课

课程标准:了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施; 认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义

明朝的建立和统一全国

历史档案

明太祖朱元璋

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

1、建立政权

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

2、完成统一

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

重点探讨

相关史料

朱元璋为什么要废除宰相制度?

1、废除宰相制度

(1)原因

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。 ——《明太祖实录》

思考:

朱元璋为何废相?

废相之后就真的“稳当”了吗?

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

①历史原因:前朝丞相权势

过重的教训。

②现实原因:废行省设三司

,相权扩大。

③直接原因:丞相胡惟庸专

权擅政。

④根本原因:相权过大,威

胁皇权。

一、 明朝政治制度的变化

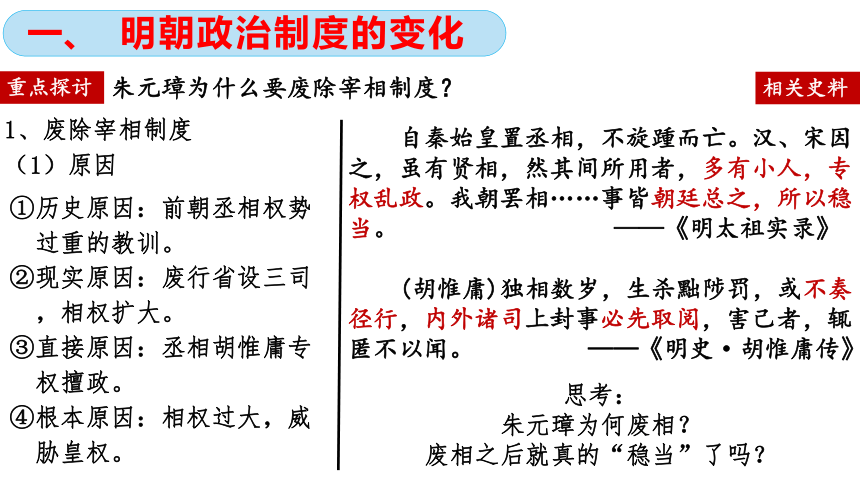

史料链接:中国最后一个宰相胡惟庸

洪武十三年(1380年),明太祖

朱元璋以“谋不轨”罪诛宰相胡惟庸九

族,同时杀御史大夫陈宁、御史中丞涂

节等数人。洪武二十三年(1390年),

朱元璋颁布《昭示奸党录》,以伙同胡

惟庸谋不轨罪,处死韩国公李善长、列侯陆仲亨、已故的滕国公顾时的子孙等开国功臣。后又以胡惟庸通倭、通元(北元),究其党羽,前后共诛杀3万余人,时称“胡狱”。

一、 明朝政治制度的变化

(2)废除:废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相。

(3)影响:对以后五百余年的政治体制产生了深远影响。

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。——《皇明祖训》

1、废除宰相制度

思考:

朱元璋为何废相?

废相之后就真的“稳当”了吗?

宰相废除后,皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加

朱元璋废丞相职位,达到了高度集权的目的,然而又导致繁杂的政务集于皇帝一身的弊端。有人统计,洪武十七年(1384)九月十四日至二十一日,各机关奏事文书多达1660件。就是说,朱元璋平均每天要处理207件文书。

——摘自人民版教材

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

一、 明朝政治制度的变化

2、设置内阁

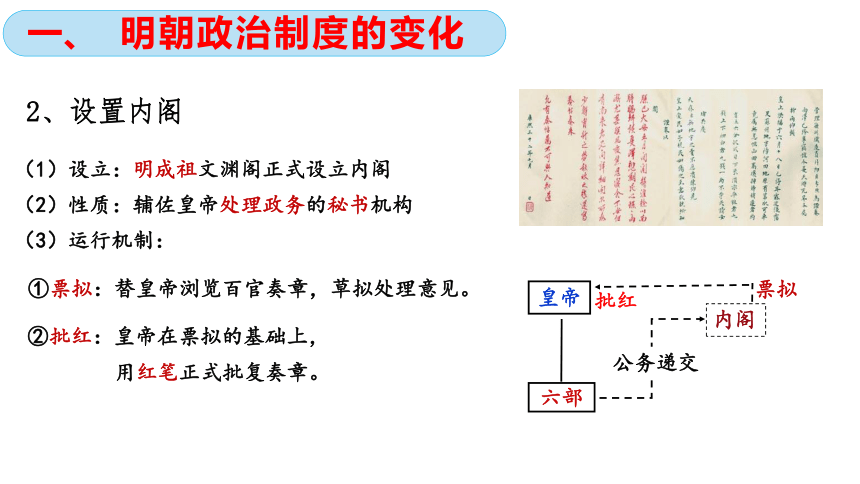

(1)设立:明成祖文渊阁正式设立内阁

(2)性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

(3)运行机制:

①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

②批红:皇帝在票拟的基础上,

用红笔正式批复奏章。

内阁

批红

票拟

公务递交

皇帝

六部

比较

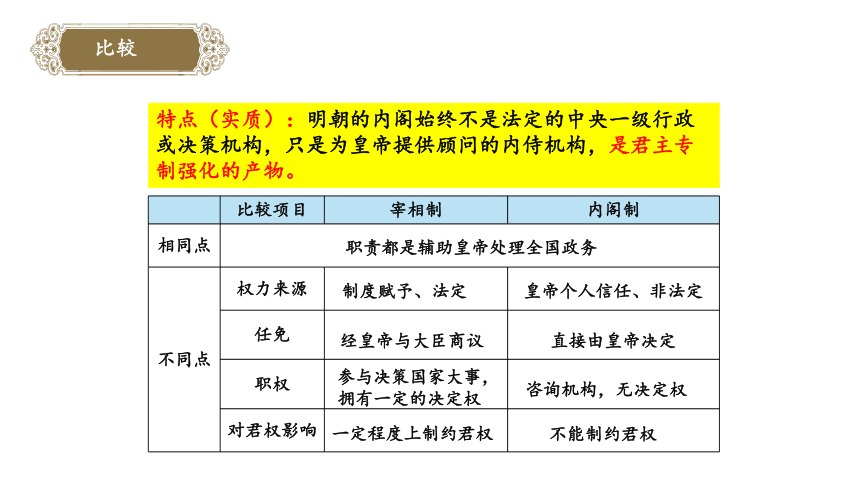

比较项目 宰相制 内阁制

相同点

不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

不能制约君权

特点(实质):明朝的内阁始终不是法定的中央一级行政或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构,是君主专制强化的产物。

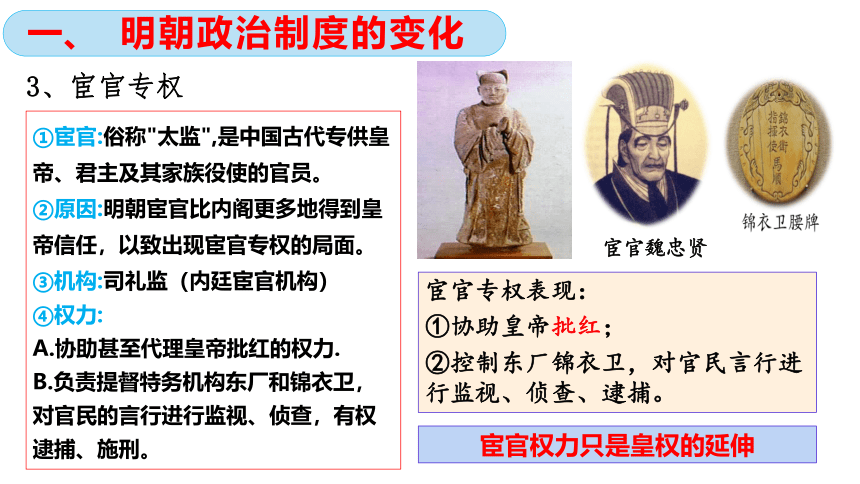

①宦官:俗称"太监",是中国古代专供皇帝、君主及其家族役使的官员。

②原因:明朝宦官比内阁更多地得到皇帝信任,以致出现宦官专权的局面。

③机构:司礼监(内廷宦官机构)

④权力:

A.协助甚至代理皇帝批红的权力.

B.负责提督特务机构东厂和锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

宦官专权表现:

①协助皇帝批红;

②控制东厂锦衣卫,对官民言行进行监视、侦查、逮捕。

宦官魏忠贤

宦官权力只是皇权的延伸

一、 明朝政治制度的变化

3、宦官专权

重点探讨

废除宰相

设立内阁

重用宦官

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

变化:专制皇权发展到新高度,有利于加强君主对全国的有效统治。

二、 海上交通与沿海形势

1、时间:15世纪前期

2、概况:先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

3、特点:时间长、规模大、范围广、领先世界

4、目的:耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

郑和航海路线图

政治目的大于经济目的

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

(一)海上交通:郑和下西洋

郑和航海路线图

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

从十五世纪末到十六世纪初,欧洲人开辟了从欧洲绕过非洲到达东方和横渡大西洋前往美洲的航路,而且完成了环绕地球的航行,人们把这一切称为新航路的开辟……随着新航路的开辟,殖民掠夺开始了……掠夺巨额财富……引起了西欧社会各阶层的变化。

——百度文库《新航路开辟及影响》

明朝对外关系·郑和下西洋

5、影响

积极:

(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极:

(2)给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

问题探究:如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通:郑和下西洋

二、 海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

1、抗倭斗争

(1)戚继光、俞大猷抗倭。

(2)放松对私人海外贸易的限制(1567年,隆庆开关)。

戚继光平倭形势图

抗倭名将

戚继光

倭寇:即日本海盗

倭患:明朝中期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易。结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

二、海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

▲ 明朝形势图(1433年)

葡萄牙人

倭寇骚扰

西荷

入侵

明廷允许萄人租借澳门......是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,以防北方民族为主。

——刘祥学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门得逞的原因》

就基本层面,宋元以前中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为成为统治政权的隐患,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转向。

——吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

西方殖民者侵略威胁初显

明朝在对外关系上,从“主动开放”到“故步自封”

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆

阅读教材74页思考:明朝是如何处理东北、北部、和西南方向少数民族地区的?

地区 措施 特点

蒙古

西藏

东北

有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

威德兼施、

以夷治夷、

因俗而治、多元一体。

影响:

(1)维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

(2)对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

1.满洲兴起

①16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

②1616年,努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号金,并对明朝展开进攻。

③1636年,其子皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。后来,努尔哈赤和皇太极分别被尊为清太祖和清太宗。

明

北京

建州女真

东海女真

海西女真

清

(1636)

盛京

(后金:1616)

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

2.明清易代

①明朝灭亡:1644年,明末农民军首领李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗自缢。

②清军入关:1644年,清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都于北京。

③清朝统一:清军入关后经过20多年的激烈战斗,清军将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。

盛京

清

1636

大顺

西安

北京

清

1646—1912

北京

15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。在政府的支持下,郑和七下西洋,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,形成了万邦来朝的局面,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。同时,明朝政府采取灵多样的方式经略边疆,国家疆域辽阔,奠定了近代祖国的疆域。

强盛的明朝,暗藏着保守、专制落后的一面。在政治上,君主专制空前加强,也导致宦官专权严重,政治黑暗。在外交上,在短暂的郑和下西洋之后坚持海禁政策,丧失与西方殖民者争夺市场的机遇。

在整个世界向近代转型的大趋势下,明朝内部潜藏着种种危机,逐渐落后。

强大,但逐渐落后于世界的明朝!

世界大变,大明何变

一、政治制度之变

二、对外关系之变

三、边疆形势之变

1、废除宰相

2、设立内阁

3、宦官专权

1、官方:郑和下西洋

2、民间:海禁政策

3、海防危机

1、边疆管理

2、明清易代

强大,但逐渐落后于世界

从明朝建立到清军入关

第13课

课程标准:了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施; 认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义

明朝的建立和统一全国

历史档案

明太祖朱元璋

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

1、建立政权

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

2、完成统一

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

重点探讨

相关史料

朱元璋为什么要废除宰相制度?

1、废除宰相制度

(1)原因

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。 ——《明太祖实录》

思考:

朱元璋为何废相?

废相之后就真的“稳当”了吗?

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

①历史原因:前朝丞相权势

过重的教训。

②现实原因:废行省设三司

,相权扩大。

③直接原因:丞相胡惟庸专

权擅政。

④根本原因:相权过大,威

胁皇权。

一、 明朝政治制度的变化

史料链接:中国最后一个宰相胡惟庸

洪武十三年(1380年),明太祖

朱元璋以“谋不轨”罪诛宰相胡惟庸九

族,同时杀御史大夫陈宁、御史中丞涂

节等数人。洪武二十三年(1390年),

朱元璋颁布《昭示奸党录》,以伙同胡

惟庸谋不轨罪,处死韩国公李善长、列侯陆仲亨、已故的滕国公顾时的子孙等开国功臣。后又以胡惟庸通倭、通元(北元),究其党羽,前后共诛杀3万余人,时称“胡狱”。

一、 明朝政治制度的变化

(2)废除:废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相。

(3)影响:对以后五百余年的政治体制产生了深远影响。

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。——《皇明祖训》

1、废除宰相制度

思考:

朱元璋为何废相?

废相之后就真的“稳当”了吗?

宰相废除后,皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加

朱元璋废丞相职位,达到了高度集权的目的,然而又导致繁杂的政务集于皇帝一身的弊端。有人统计,洪武十七年(1384)九月十四日至二十一日,各机关奏事文书多达1660件。就是说,朱元璋平均每天要处理207件文书。

——摘自人民版教材

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

一、 明朝政治制度的变化

2、设置内阁

(1)设立:明成祖文渊阁正式设立内阁

(2)性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

(3)运行机制:

①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

②批红:皇帝在票拟的基础上,

用红笔正式批复奏章。

内阁

批红

票拟

公务递交

皇帝

六部

比较

比较项目 宰相制 内阁制

相同点

不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

不能制约君权

特点(实质):明朝的内阁始终不是法定的中央一级行政或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构,是君主专制强化的产物。

①宦官:俗称"太监",是中国古代专供皇帝、君主及其家族役使的官员。

②原因:明朝宦官比内阁更多地得到皇帝信任,以致出现宦官专权的局面。

③机构:司礼监(内廷宦官机构)

④权力:

A.协助甚至代理皇帝批红的权力.

B.负责提督特务机构东厂和锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

宦官专权表现:

①协助皇帝批红;

②控制东厂锦衣卫,对官民言行进行监视、侦查、逮捕。

宦官魏忠贤

宦官权力只是皇权的延伸

一、 明朝政治制度的变化

3、宦官专权

重点探讨

废除宰相

设立内阁

重用宦官

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

变化:专制皇权发展到新高度,有利于加强君主对全国的有效统治。

二、 海上交通与沿海形势

1、时间:15世纪前期

2、概况:先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

3、特点:时间长、规模大、范围广、领先世界

4、目的:耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

郑和航海路线图

政治目的大于经济目的

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

(一)海上交通:郑和下西洋

郑和航海路线图

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

从十五世纪末到十六世纪初,欧洲人开辟了从欧洲绕过非洲到达东方和横渡大西洋前往美洲的航路,而且完成了环绕地球的航行,人们把这一切称为新航路的开辟……随着新航路的开辟,殖民掠夺开始了……掠夺巨额财富……引起了西欧社会各阶层的变化。

——百度文库《新航路开辟及影响》

明朝对外关系·郑和下西洋

5、影响

积极:

(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极:

(2)给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

问题探究:如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通:郑和下西洋

二、 海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

1、抗倭斗争

(1)戚继光、俞大猷抗倭。

(2)放松对私人海外贸易的限制(1567年,隆庆开关)。

戚继光平倭形势图

抗倭名将

戚继光

倭寇:即日本海盗

倭患:明朝中期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易。结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

二、海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

▲ 明朝形势图(1433年)

葡萄牙人

倭寇骚扰

西荷

入侵

明廷允许萄人租借澳门......是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,以防北方民族为主。

——刘祥学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门得逞的原因》

就基本层面,宋元以前中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为成为统治政权的隐患,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转向。

——吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

西方殖民者侵略威胁初显

明朝在对外关系上,从“主动开放”到“故步自封”

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆

阅读教材74页思考:明朝是如何处理东北、北部、和西南方向少数民族地区的?

地区 措施 特点

蒙古

西藏

东北

有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

威德兼施、

以夷治夷、

因俗而治、多元一体。

影响:

(1)维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

(2)对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

三、内陆边疆与明清易代

(一)内陆边疆

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

1.满洲兴起

①16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

②1616年,努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号金,并对明朝展开进攻。

③1636年,其子皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。后来,努尔哈赤和皇太极分别被尊为清太祖和清太宗。

明

北京

建州女真

东海女真

海西女真

清

(1636)

盛京

(后金:1616)

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

2.明清易代

①明朝灭亡:1644年,明末农民军首领李自成在西安建立“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗自缢。

②清军入关:1644年,清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都于北京。

③清朝统一:清军入关后经过20多年的激烈战斗,清军将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。

盛京

清

1636

大顺

西安

北京

清

1646—1912

北京

15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。在政府的支持下,郑和七下西洋,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,形成了万邦来朝的局面,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。同时,明朝政府采取灵多样的方式经略边疆,国家疆域辽阔,奠定了近代祖国的疆域。

强盛的明朝,暗藏着保守、专制落后的一面。在政治上,君主专制空前加强,也导致宦官专权严重,政治黑暗。在外交上,在短暂的郑和下西洋之后坚持海禁政策,丧失与西方殖民者争夺市场的机遇。

在整个世界向近代转型的大趋势下,明朝内部潜藏着种种危机,逐渐落后。

强大,但逐渐落后于世界的明朝!

世界大变,大明何变

一、政治制度之变

二、对外关系之变

三、边疆形势之变

1、废除宰相

2、设立内阁

3、宦官专权

1、官方:郑和下西洋

2、民间:海禁政策

3、海防危机

1、边疆管理

2、明清易代

强大,但逐渐落后于世界

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进