纲要上第19课 辛亥革命课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第19课 辛亥革命课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 15:56:58 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

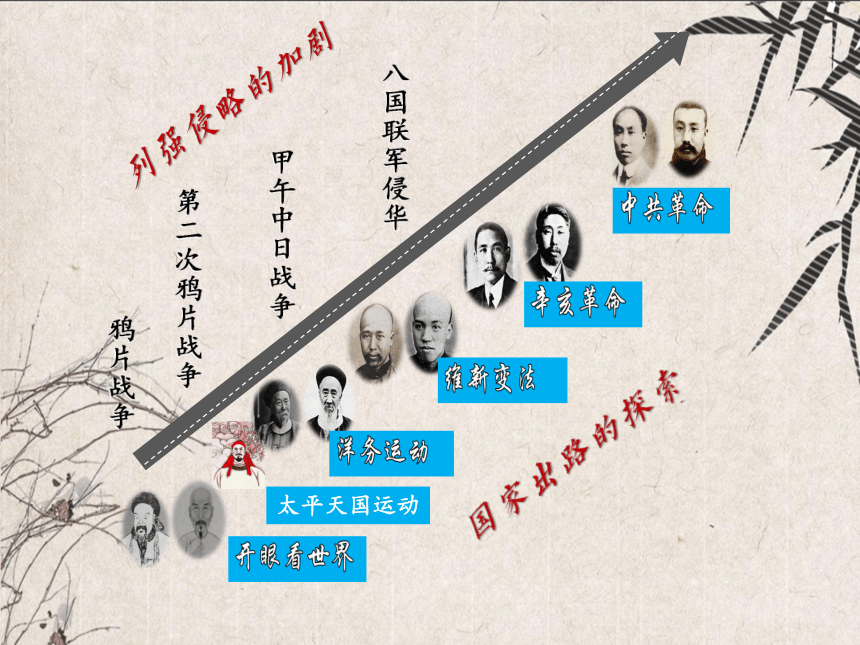

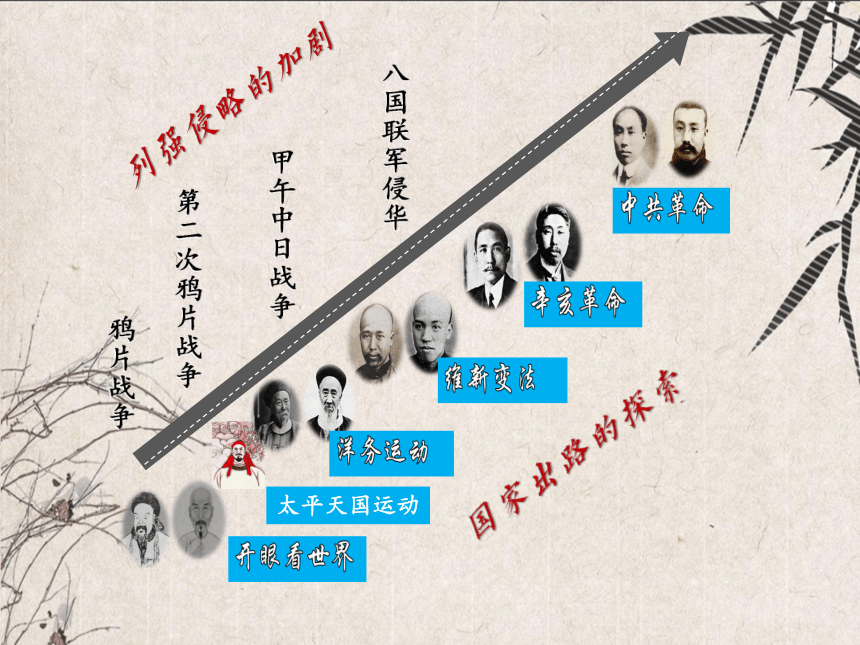

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华

太平天国运动

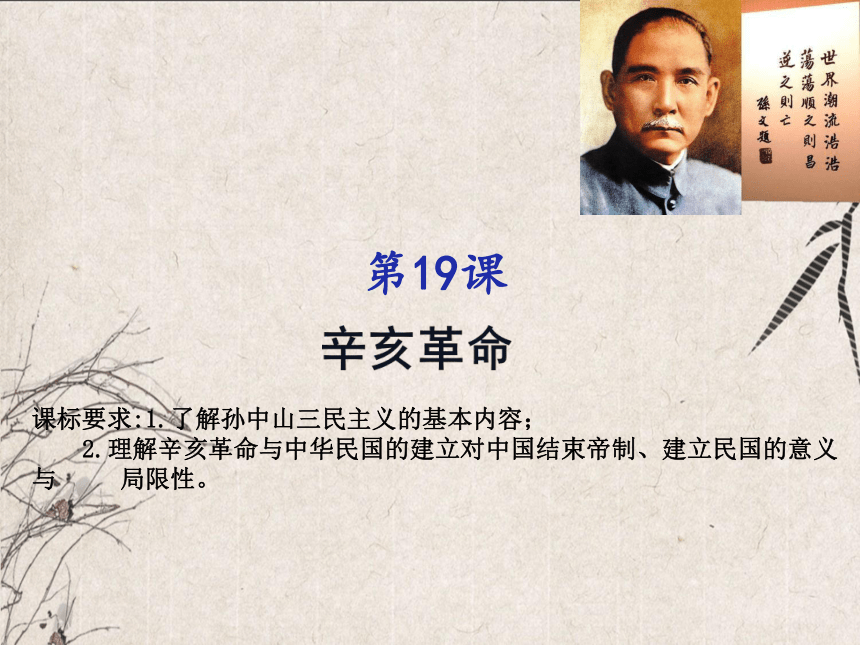

第19课

课标要求:1.了解孙中山三民主义的基本内容;

2.理解辛亥革命与中华民国的建立对中国结束帝制、建立民国的意义与 局限性。

目录

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

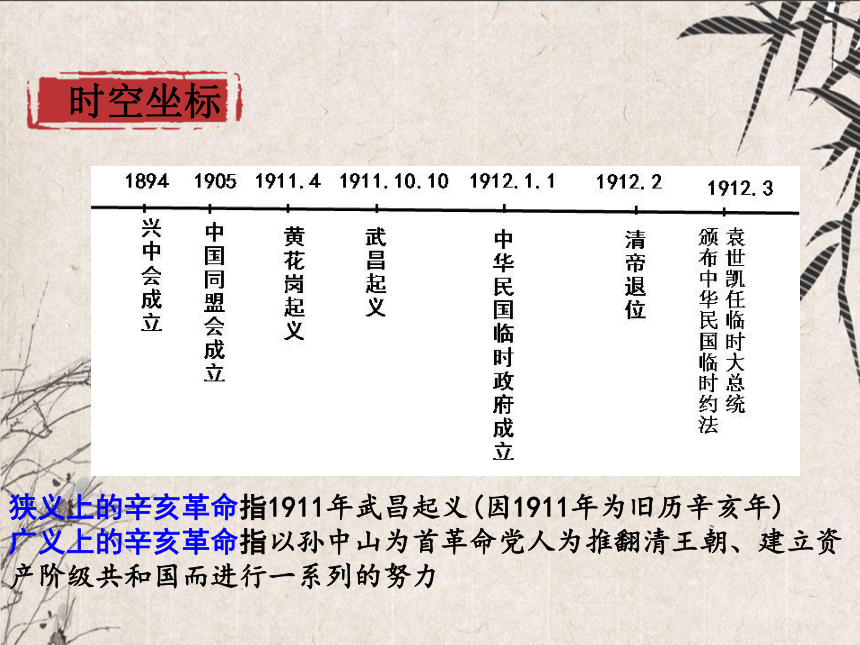

时空坐标

狭义上的辛亥革命指1911年武昌起义(因1911年为旧历辛亥年)

广义上的辛亥革命指以孙中山为首革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级共和国而进行一系列的努力

[资产阶级民主革命的兴起]

辛亥革命的爆发是偶然事件吗?

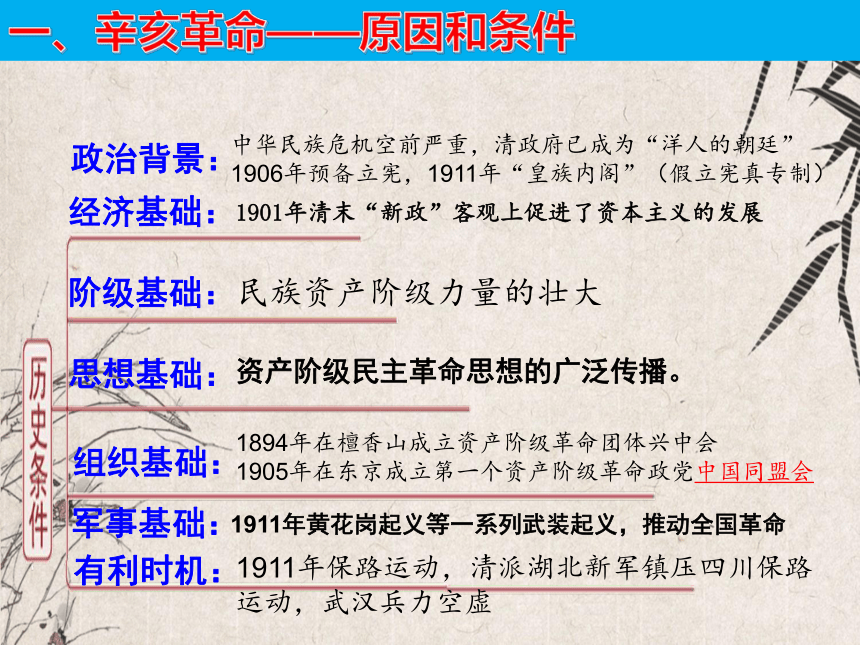

中华民族危机空前严重,清政府已成为“洋人的朝廷”

1906年预备立宪,1911年“皇族内阁”(假立宪真专制)

经济基础:

思想基础:

组织基础:

阶级基础:

军事基础:

1901年清末“新政”客观上促进了资本主义的发展

民族资产阶级力量的壮大

1894年在檀香山成立资产阶级革命团体兴中会

1905年在东京成立第一个资产阶级革命政党中国同盟会

资产阶级民主革命思想的广泛传播。

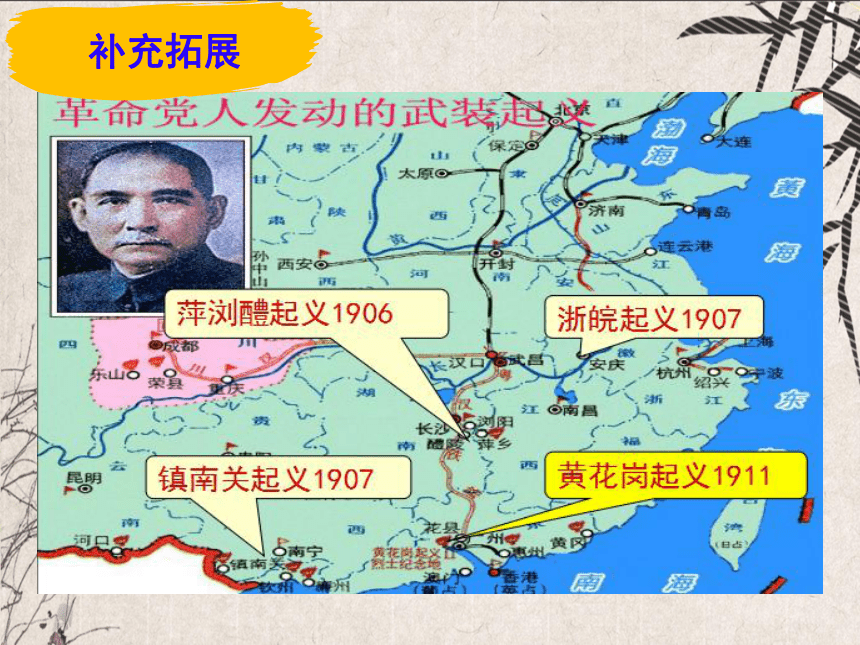

1911年黄花岗起义等一系列武装起义,推动全国革命

政治背景:

有利时机:

1911年保路运动,清派湖北新军镇压四川保路运动,武汉兵力空虚

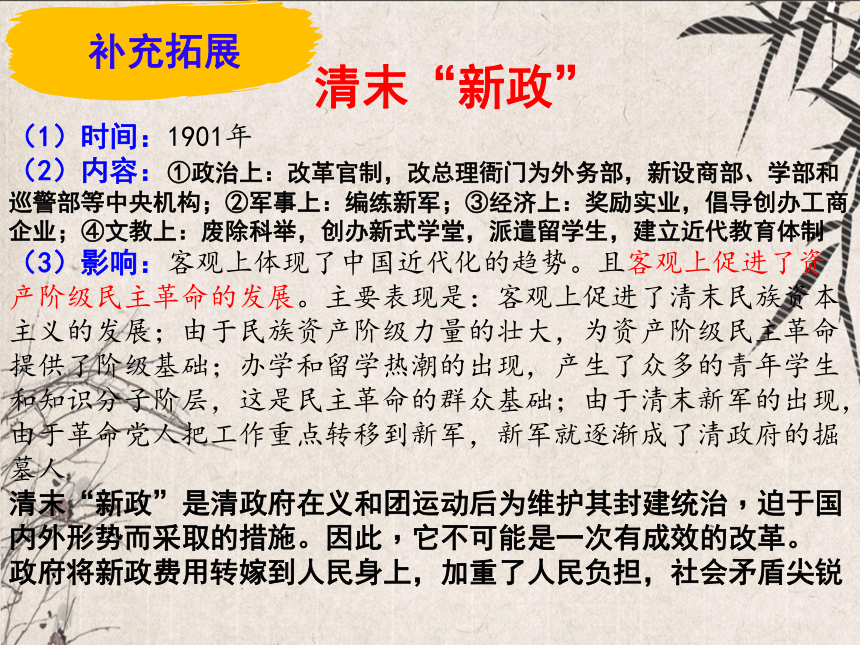

清末“新政”

(1)时间:1901年

(2)内容:①政治上:改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;②军事上:编练新军;③经济上:奖励实业,倡导创办工商企业;④文教上:废除科举,创办新式学堂,派遣留学生,建立近代教育体制

(3)影响:客观上体现了中国近代化的趋势。且客观上促进了资产阶级民主革命的发展。主要表现是:客观上促进了清末民族资本主义的发展;由于民族资产阶级力量的壮大,为资产阶级民主革命提供了阶级基础;办学和留学热潮的出现,产生了众多的青年学生和知识分子阶层,这是民主革命的群众基础;由于清末新军的出现,由于革命党人把工作重点转移到新军,新军就逐渐成了清政府的掘墓人

清末“新政”是清政府在义和团运动后为维护其封建统治﹐迫于国内外形势而采取的措施。因此﹐它不可能是一次有成效的改革。

政府将新政费用转嫁到人民身上,加重了人民负担,社会矛盾尖锐

补充拓展

清末“预备立宪”

(1)时间:1905 ~1911年

(2)目的:风雨飘摇中的清政府为了笼络人心,遏制发展的革命形势,维护其专制统治

(3)经过:1905年派载泽等五大臣出洋考察宪政;1908年颁布“君上大权”为核心内容的《钦定宪法大纲》; 1911年实行所谓责任内阁制,成立由十三名国务大臣组成的新内阁,满洲贵族九人,汉族官僚仅四人,而皇族又占七人。

(4)评价:是一场“骗局”,假立宪,真专制;客观上向近代化迈进;推动了革命形势发展

补充拓展

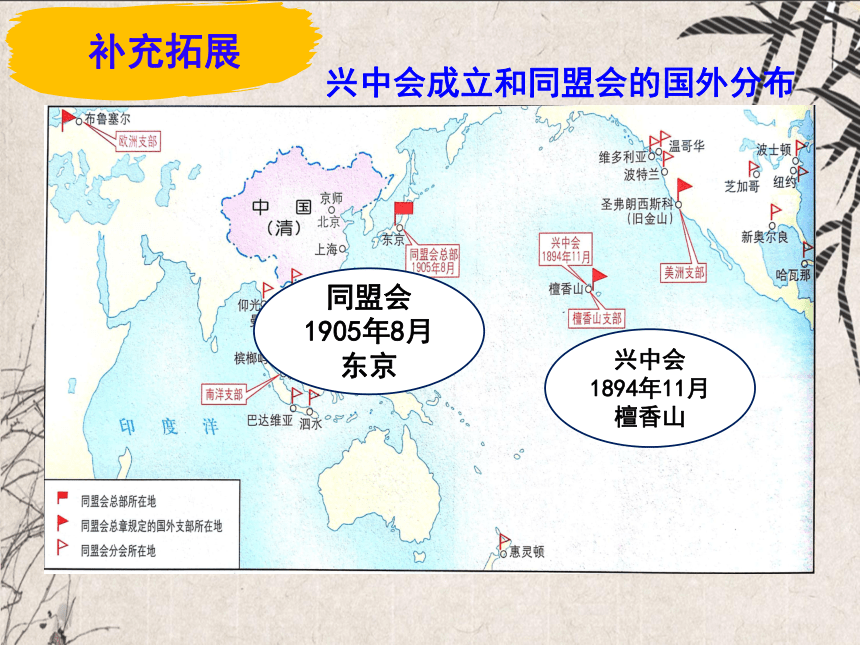

兴中会成立和同盟会的国外分布

同盟会

1905年8月

东京

兴中会

1894年11月檀香山

补充拓展

补充拓展

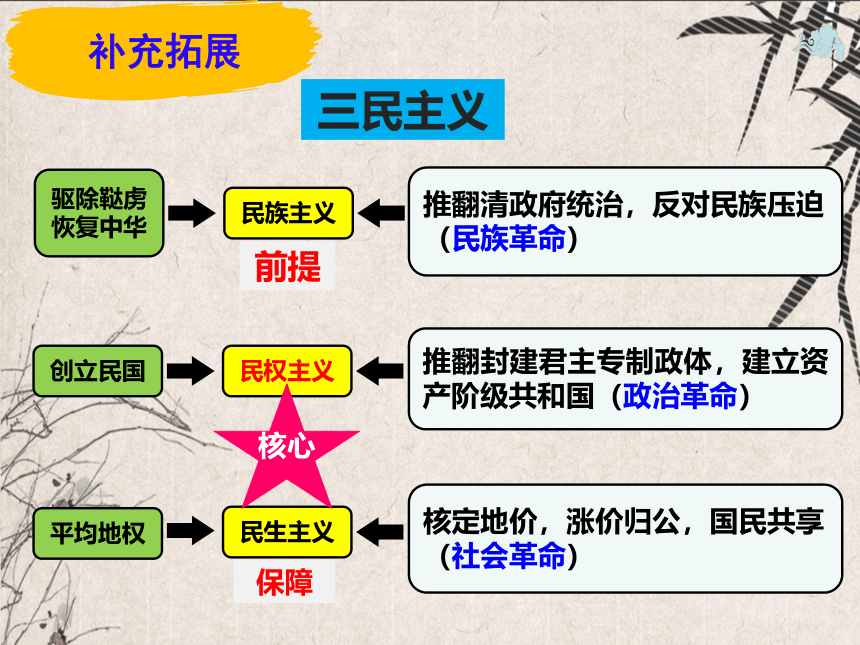

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻封建君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

三民主义

补充拓展

[武昌起义与中华民国的建立]

开端 1911年10月10日,共进会和文学社领导下,湖北新军打响了武昌起义的第一枪;10月11日,成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督

发展 1911年11月,全国十几个省相继宣布独立,清王朝在全国的统治土崩瓦解,但革命潜伏着危机

高潮 1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统。中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗(汉、满、蒙、回、藏五族共和)。

袁世凯在帝国主义列强的支持下,逐渐攫取了清政府的大权,并向南方革命党人施加压力,诱使革命党人展开南北议和;湖北军政府中的立宪派和旧官僚竭力主张同袁世凯妥协。孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统

1912年2月12日,宣统帝下诏退位,清王朝在中国260多年的统治结束。

1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统

1912年3月8日,颁布《中华民国临时约法》

失败 1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统,辛亥革命的果实被袁世凯窃取

1912年4月,孙中山正式解除临时大总统的职务,临时政府由南京迁往北京

武昌起义成功的原因?

1、20世纪初,武汉地区民族资本主义有了较快的发展,民族资产阶级力量不断壮大

2、武汉受资本主义侵略较早,群众受的压迫也较重,反抗意识较强

3、革命党人在武汉地区进行了长期的准备

4、四川保路运动的兴起,为起义成功创造了客观时机

5、革命党人的果敢主动精神对起义的成功起了重要作用

(2006高考题部分)武昌起义后宣布独立的省份的分布有何特点?试分析这一特点形成的原因。

特点:主要分布在南方地区。

成因:

(1)南方地区较早的受到外国资本主义侵略,社会矛盾比较尖锐

(2)南方地区民族资本主义发展程度比北方高,民族资产阶级力量相对强大

(3)清朝统治力量相对北方比较弱

为什么说辛亥革命后革命潜伏着危机? (1)从历史条件看:没有充分发动群众

(2)从过程看:旧官僚、资产阶级立宪派纷纷投机革命,并控制了大部分地方政权

材料一 武昌起义爆发时,孙中山远在美国,黄兴在香港,宋教仁在上海。文学社和共进会的领导人有的遭杀害,有的受伤,有的逃亡。革命党人错误地认为,军政府的首脑应由社会上有“资望”的人出任,才能号召群众。这样旧军官黎元洪被推举为湖北军政府都督…… 材料二 黎元洪……他一贯仇视革命,在新军中多次破坏革命党人的活动,武昌起义的当晚,还亲手杀害两个革命士兵。当推举他任都督时,他竟喊道:“莫害我!”起义士兵举枪逼他上任,黎元洪无奈,被迫就职。

材料三 辛亥革命爆发后,江苏在宣告独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的都督。

武昌起义的三大成果

1.中华民国建立(1912.1.1)

2.清帝退位(1912.2.12)

3.颁布《中华民国临时约法(1912.3.11)

《清帝逊位诏书》

1912年为中华民国元年,2021年为中华民国多少年?

公元纪年与中华民国纪年的换算

公元与民国纪年换算方法是具体某年后二位数加减11即可,公元换算成民国减11,民国换算成公元加11。如1912年,后二位12-11=1,民国1年。民国三十八年,38+11=49即1949年。

换算的公式:

公元年数=民国年数+1911

民国年数=公元年数-1911

袁世凯就任大总统及与各国公使合影

袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影

革命果实落入袁世凯之手

1912年3月10日袁世凯就任临时大总统

袁世凯为什么能够窃取辛亥革命的果实?

①袁世凯是北洋军阀头子, 握有重兵, 对革命派软硬兼施

② 列强替袁世凯撑腰, 以多种手段向革命政权施加压力

③革命营垒中的立宪派和旧官僚乘机攻击革命党人

④孙中山等革命党人被迫妥协

补充拓展

颁布时间:

目的:

内容:

意义:

1912.3

限制袁世凯权力(直接目的)

维护共和制度(根本目的)

主权在民;自由平等;

三权分立;责任内阁制

中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法,具有反封建专制的进步意义;

从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,是政治民主化的里程碑

《中华民国临时约法》

第一章

中华民国之主权,属于国民全体。

第二章

人民得享有左列各项之自由权。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之别。

第三、四、六章

参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章

国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——《中华民国临时约法》

主权在民

自由平等

三权分立

责任内阁

请结合教材及材料,思考《中华民国临时约法》的政治原则

有人认为《中华民国临时约法》是为袁世凯量身定做的,这主要是因为《中华民国临时约法》规定实行

A.三权分立 B.总统制

C.主权在民 D.责任内阁制

中华民国临时政府成立后,孙中山任临时大总统,实行总统制;为了限制袁世凯的权力,孙中山颁行《中华民国临时约法》,规定实行责任内阁制。这种做法

A.引发政体频繁变更社会动荡

B.权力分散降低行政效率

C.有利于防止专制维护共和

D.因人设法,违背法律精神

√

√

[辛亥革命的历史意义]

这场变革给中国带来了那些变化?

大清黄龙戏珠国旗

中华民国临时政府五色旗

封建帝制结束了

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

民主共和观念深入人心

民族资本主义经济发展更快了

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

社会习俗更加文明了

民国二年,戴季陶遇见一个老农,戴君身着外国服装,老农遂问其国籍。戴君“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。戴君告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然、惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。” ——范小芳等《戴季陶传》

凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认有效;革命以前满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件;凡革命以前满清政府所让与各国国家或个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之。

——孙中山《告各友邦书》节选(1912.1)

吴玉章回忆道:“在南京临时政府中,不仅原来的官僚政客毫无生气,并且有些革命党人也在他们的影响下,开始蜕化,逐渐地丧失革命意志,而一味追求个人的官职和利禄去了。” ——转引自金冲及:《辛亥革命的历史地位》

依据材料结合教材,分析辛亥革命的局限性。

影响范围有限

没有明确反帝目标,未完成反帝反封建的革命任务,中国半殖民地半封建社会性质未改变;

缺乏先进的革命政党的领导(科学革命纲领、发动人民群众、组织严密)

辛亥革命的评价

性质:近代中国第一次完全意义上的反帝反封建的资产阶级民主革命

功绩:(1)推翻了清朝的封建统治,结束了两千多年的君主专制政体 (2)沉重打击了封建主义和帝国主义在中国的统治 (3)建立了资产阶级共和国,颁布了我国历史上第一部资产阶级性质的宪法 (4)使民主共和观念深入人心 (5)是中国社会近代化进程中的显著里程碑

局限:革命果实被袁世凯窃取,没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变半殖民地半封建社会的社会性质

启示:资产阶级由于其软弱性、妥协性,不能领导中国革命取得胜利。资产阶级共和国道路行不通。

辛亥革命失败的原因

主观:资产阶级的软弱性和妥协性

缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众以及组织严密的革命政党的领导

客观:中外反动势力的联合破坏和镇压

革命尚未成功,同志仍需努力!

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

民族革命

民主革命

辛亥革命中,资产阶级的软弱性、妥协性有哪些表现?

(1)没有提出一个明确反帝和彻底反封建的革命纲领。三民主义没有明确提出反帝的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

(2)同盟会虽然是一个统一的资产阶级革命政党,但组织涣散,内部派系复杂,四分五裂,起不到革命领导核心的作用。

(3)革命党人在发动起义的过程中,单纯依靠会党、新军,不注重发动广大人民群众,也没有建立自己的武装。

(4)武昌起义成功后拱手把湖北军政府的大权交给旧官僚黎元洪和立宪党人。

(5)各省立宪派和旧官僚投机革命,从而控制了大部分地区政权,使革命潜伏着失败的危机。

(6)南京临时政府成立后,为了争取帝国主义的支持,在“告各友邦书”中承认了清政府与帝国主义各国签订的一系列不平等条约继续有效。

(7)革命党人妥协退让,把政权交给了袁世凯

用多种史观评价辛亥革命

1.从革命史观看,辛亥革命是中国历史上第一次完整意义上的伟大的资产阶级民主革命。

2.从现代化史观看,辛亥革命是一次深刻的现代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化现代化。政治上,结束了封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国;经济上,促进了民族资本主义进一步发展;思想上,民主共和观念深入人心。

3.从整体史观看,辛亥革命是世界资产阶级革命的组成部分,推动了世界(首先是亚洲)资产阶级革命的发展。

4.从文明史观看,辛亥革命促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出。它促使民族资本主义进一步发展,物质文明也取得重大成果。

5.从社会史观看,以剪发辫、废除跪拜礼和“大人、老爷”等称号的移风易俗举措使得国民面貌为之一新。同时对人们的衣、食、住、行也产生巨大影响。

武昌起义(1911.10.10)

辛亥革命

必然性

偶然性

追求共和(背景)

创建共和(过程)

共和丰碑(意义)

意义——政治、经济、思想、风俗文化

局限性——两“没有”三“缺乏”

中华民国的建立(1912.1.1)

《中华民国临时约法》(1912.3.11)

清帝退位(1912.2.12)

*

课堂小结

孙中山先生的伟大,不仅在于他领导了辛亥革命,而且在于他为了实现革命理想,与时俱进完善自己的革命理念和斗争方略,毫不妥协同逆时代潮流而动的各种势力进行斗争。

我们要学习孙中山先生热爱祖国、献身祖国的崇高风范、学习他天下为公、心系民众的博大情怀;学习他追求真理、与时俱进的优秀品质;学习他坚韧不拔、百折不挠的奋斗精神……

——习近平在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的讲话

据统计,武昌起义半年后,全国报纸由10年前的100多种,陡增近500种,总销数4200万份,这些报刊中,政党和政治集团性质的报刊占主流,报刊可自由发表政见,内容大多是“主义”之争,是各政党不同政见主张辩论、相互攻讦的工具。这种状况的出现反映出

A.辛亥革命推动了政治近代化

B.人民大众普遍接受了西方政治理念

C.中国政党政治已经名存实亡

D.知识分子将个人与国家命运相结合

【答案】A

清代,六部和理藩院分管内地事务和蒙、回、藏事务。民国建立后,根据1912年4月《袁世凯大总统命令》,内阁不设藩属部,所有原属该部管辖的事务均归并内务部接管,不仅如此,民国还特设蒙藏事务局,直属国务总理,以重事权。这一变化表明

A.民国政府已经完成国家统一

B.民国政府民族政策更加合理

C.边疆与内地的管理体制一致

D.政府对蒙藏地区的管辖增强

【答案】D

《中华民国临时约法》规定:“临时大总统代表临时政府总揽政务,公布法律,统率全国海陆军,制定官制官规,任免文武官员等,但行使职权时,须有国务员副署。受参议院弹幼时,由最高法院组成特别法庭审判。”这说明,《中华民国临时约法》

A.否定了封建君主专制制度

B.使民主共和观念深入人心

C.防止了袁世凯的专断夺权

D.在制度建设上的成效显著

【答案】A

自1901年至1911年辛亥革命爆发前夕,广大人民抗捐抗税、反洋教、反饥饿、反禁烟、反户口调查、抗租和抢米风潮等各种形式的“民变”,连绵不断,风起云涌,多达1300余起,“几乎无地无之,无时无之”,并且愈演愈烈。这反映出当时

A.反洋教斗争已遍及全国

B.民主共和观念得到迅速传播

C.清朝统治危机不断加深

D.反清成为当时民众一致要求

【答案】C

谢谢观看!

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华

太平天国运动

第19课

课标要求:1.了解孙中山三民主义的基本内容;

2.理解辛亥革命与中华民国的建立对中国结束帝制、建立民国的意义与 局限性。

目录

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

时空坐标

狭义上的辛亥革命指1911年武昌起义(因1911年为旧历辛亥年)

广义上的辛亥革命指以孙中山为首革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级共和国而进行一系列的努力

[资产阶级民主革命的兴起]

辛亥革命的爆发是偶然事件吗?

中华民族危机空前严重,清政府已成为“洋人的朝廷”

1906年预备立宪,1911年“皇族内阁”(假立宪真专制)

经济基础:

思想基础:

组织基础:

阶级基础:

军事基础:

1901年清末“新政”客观上促进了资本主义的发展

民族资产阶级力量的壮大

1894年在檀香山成立资产阶级革命团体兴中会

1905年在东京成立第一个资产阶级革命政党中国同盟会

资产阶级民主革命思想的广泛传播。

1911年黄花岗起义等一系列武装起义,推动全国革命

政治背景:

有利时机:

1911年保路运动,清派湖北新军镇压四川保路运动,武汉兵力空虚

清末“新政”

(1)时间:1901年

(2)内容:①政治上:改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;②军事上:编练新军;③经济上:奖励实业,倡导创办工商企业;④文教上:废除科举,创办新式学堂,派遣留学生,建立近代教育体制

(3)影响:客观上体现了中国近代化的趋势。且客观上促进了资产阶级民主革命的发展。主要表现是:客观上促进了清末民族资本主义的发展;由于民族资产阶级力量的壮大,为资产阶级民主革命提供了阶级基础;办学和留学热潮的出现,产生了众多的青年学生和知识分子阶层,这是民主革命的群众基础;由于清末新军的出现,由于革命党人把工作重点转移到新军,新军就逐渐成了清政府的掘墓人

清末“新政”是清政府在义和团运动后为维护其封建统治﹐迫于国内外形势而采取的措施。因此﹐它不可能是一次有成效的改革。

政府将新政费用转嫁到人民身上,加重了人民负担,社会矛盾尖锐

补充拓展

清末“预备立宪”

(1)时间:1905 ~1911年

(2)目的:风雨飘摇中的清政府为了笼络人心,遏制发展的革命形势,维护其专制统治

(3)经过:1905年派载泽等五大臣出洋考察宪政;1908年颁布“君上大权”为核心内容的《钦定宪法大纲》; 1911年实行所谓责任内阁制,成立由十三名国务大臣组成的新内阁,满洲贵族九人,汉族官僚仅四人,而皇族又占七人。

(4)评价:是一场“骗局”,假立宪,真专制;客观上向近代化迈进;推动了革命形势发展

补充拓展

兴中会成立和同盟会的国外分布

同盟会

1905年8月

东京

兴中会

1894年11月檀香山

补充拓展

补充拓展

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻封建君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

三民主义

补充拓展

[武昌起义与中华民国的建立]

开端 1911年10月10日,共进会和文学社领导下,湖北新军打响了武昌起义的第一枪;10月11日,成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督

发展 1911年11月,全国十几个省相继宣布独立,清王朝在全国的统治土崩瓦解,但革命潜伏着危机

高潮 1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统。中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗(汉、满、蒙、回、藏五族共和)。

袁世凯在帝国主义列强的支持下,逐渐攫取了清政府的大权,并向南方革命党人施加压力,诱使革命党人展开南北议和;湖北军政府中的立宪派和旧官僚竭力主张同袁世凯妥协。孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统

1912年2月12日,宣统帝下诏退位,清王朝在中国260多年的统治结束。

1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统

1912年3月8日,颁布《中华民国临时约法》

失败 1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统,辛亥革命的果实被袁世凯窃取

1912年4月,孙中山正式解除临时大总统的职务,临时政府由南京迁往北京

武昌起义成功的原因?

1、20世纪初,武汉地区民族资本主义有了较快的发展,民族资产阶级力量不断壮大

2、武汉受资本主义侵略较早,群众受的压迫也较重,反抗意识较强

3、革命党人在武汉地区进行了长期的准备

4、四川保路运动的兴起,为起义成功创造了客观时机

5、革命党人的果敢主动精神对起义的成功起了重要作用

(2006高考题部分)武昌起义后宣布独立的省份的分布有何特点?试分析这一特点形成的原因。

特点:主要分布在南方地区。

成因:

(1)南方地区较早的受到外国资本主义侵略,社会矛盾比较尖锐

(2)南方地区民族资本主义发展程度比北方高,民族资产阶级力量相对强大

(3)清朝统治力量相对北方比较弱

为什么说辛亥革命后革命潜伏着危机? (1)从历史条件看:没有充分发动群众

(2)从过程看:旧官僚、资产阶级立宪派纷纷投机革命,并控制了大部分地方政权

材料一 武昌起义爆发时,孙中山远在美国,黄兴在香港,宋教仁在上海。文学社和共进会的领导人有的遭杀害,有的受伤,有的逃亡。革命党人错误地认为,军政府的首脑应由社会上有“资望”的人出任,才能号召群众。这样旧军官黎元洪被推举为湖北军政府都督…… 材料二 黎元洪……他一贯仇视革命,在新军中多次破坏革命党人的活动,武昌起义的当晚,还亲手杀害两个革命士兵。当推举他任都督时,他竟喊道:“莫害我!”起义士兵举枪逼他上任,黎元洪无奈,被迫就职。

材料三 辛亥革命爆发后,江苏在宣告独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的都督。

武昌起义的三大成果

1.中华民国建立(1912.1.1)

2.清帝退位(1912.2.12)

3.颁布《中华民国临时约法(1912.3.11)

《清帝逊位诏书》

1912年为中华民国元年,2021年为中华民国多少年?

公元纪年与中华民国纪年的换算

公元与民国纪年换算方法是具体某年后二位数加减11即可,公元换算成民国减11,民国换算成公元加11。如1912年,后二位12-11=1,民国1年。民国三十八年,38+11=49即1949年。

换算的公式:

公元年数=民国年数+1911

民国年数=公元年数-1911

袁世凯就任大总统及与各国公使合影

袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影

革命果实落入袁世凯之手

1912年3月10日袁世凯就任临时大总统

袁世凯为什么能够窃取辛亥革命的果实?

①袁世凯是北洋军阀头子, 握有重兵, 对革命派软硬兼施

② 列强替袁世凯撑腰, 以多种手段向革命政权施加压力

③革命营垒中的立宪派和旧官僚乘机攻击革命党人

④孙中山等革命党人被迫妥协

补充拓展

颁布时间:

目的:

内容:

意义:

1912.3

限制袁世凯权力(直接目的)

维护共和制度(根本目的)

主权在民;自由平等;

三权分立;责任内阁制

中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法,具有反封建专制的进步意义;

从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,是政治民主化的里程碑

《中华民国临时约法》

第一章

中华民国之主权,属于国民全体。

第二章

人民得享有左列各项之自由权。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之别。

第三、四、六章

参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章

国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——《中华民国临时约法》

主权在民

自由平等

三权分立

责任内阁

请结合教材及材料,思考《中华民国临时约法》的政治原则

有人认为《中华民国临时约法》是为袁世凯量身定做的,这主要是因为《中华民国临时约法》规定实行

A.三权分立 B.总统制

C.主权在民 D.责任内阁制

中华民国临时政府成立后,孙中山任临时大总统,实行总统制;为了限制袁世凯的权力,孙中山颁行《中华民国临时约法》,规定实行责任内阁制。这种做法

A.引发政体频繁变更社会动荡

B.权力分散降低行政效率

C.有利于防止专制维护共和

D.因人设法,违背法律精神

√

√

[辛亥革命的历史意义]

这场变革给中国带来了那些变化?

大清黄龙戏珠国旗

中华民国临时政府五色旗

封建帝制结束了

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

民主共和观念深入人心

民族资本主义经济发展更快了

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

社会习俗更加文明了

民国二年,戴季陶遇见一个老农,戴君身着外国服装,老农遂问其国籍。戴君“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。戴君告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然、惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。” ——范小芳等《戴季陶传》

凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认有效;革命以前满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件;凡革命以前满清政府所让与各国国家或个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之。

——孙中山《告各友邦书》节选(1912.1)

吴玉章回忆道:“在南京临时政府中,不仅原来的官僚政客毫无生气,并且有些革命党人也在他们的影响下,开始蜕化,逐渐地丧失革命意志,而一味追求个人的官职和利禄去了。” ——转引自金冲及:《辛亥革命的历史地位》

依据材料结合教材,分析辛亥革命的局限性。

影响范围有限

没有明确反帝目标,未完成反帝反封建的革命任务,中国半殖民地半封建社会性质未改变;

缺乏先进的革命政党的领导(科学革命纲领、发动人民群众、组织严密)

辛亥革命的评价

性质:近代中国第一次完全意义上的反帝反封建的资产阶级民主革命

功绩:(1)推翻了清朝的封建统治,结束了两千多年的君主专制政体 (2)沉重打击了封建主义和帝国主义在中国的统治 (3)建立了资产阶级共和国,颁布了我国历史上第一部资产阶级性质的宪法 (4)使民主共和观念深入人心 (5)是中国社会近代化进程中的显著里程碑

局限:革命果实被袁世凯窃取,没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变半殖民地半封建社会的社会性质

启示:资产阶级由于其软弱性、妥协性,不能领导中国革命取得胜利。资产阶级共和国道路行不通。

辛亥革命失败的原因

主观:资产阶级的软弱性和妥协性

缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众以及组织严密的革命政党的领导

客观:中外反动势力的联合破坏和镇压

革命尚未成功,同志仍需努力!

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

民族革命

民主革命

辛亥革命中,资产阶级的软弱性、妥协性有哪些表现?

(1)没有提出一个明确反帝和彻底反封建的革命纲领。三民主义没有明确提出反帝的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

(2)同盟会虽然是一个统一的资产阶级革命政党,但组织涣散,内部派系复杂,四分五裂,起不到革命领导核心的作用。

(3)革命党人在发动起义的过程中,单纯依靠会党、新军,不注重发动广大人民群众,也没有建立自己的武装。

(4)武昌起义成功后拱手把湖北军政府的大权交给旧官僚黎元洪和立宪党人。

(5)各省立宪派和旧官僚投机革命,从而控制了大部分地区政权,使革命潜伏着失败的危机。

(6)南京临时政府成立后,为了争取帝国主义的支持,在“告各友邦书”中承认了清政府与帝国主义各国签订的一系列不平等条约继续有效。

(7)革命党人妥协退让,把政权交给了袁世凯

用多种史观评价辛亥革命

1.从革命史观看,辛亥革命是中国历史上第一次完整意义上的伟大的资产阶级民主革命。

2.从现代化史观看,辛亥革命是一次深刻的现代化运动,它促进了中国政治、经济、思想文化现代化。政治上,结束了封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国;经济上,促进了民族资本主义进一步发展;思想上,民主共和观念深入人心。

3.从整体史观看,辛亥革命是世界资产阶级革命的组成部分,推动了世界(首先是亚洲)资产阶级革命的发展。

4.从文明史观看,辛亥革命促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出。它促使民族资本主义进一步发展,物质文明也取得重大成果。

5.从社会史观看,以剪发辫、废除跪拜礼和“大人、老爷”等称号的移风易俗举措使得国民面貌为之一新。同时对人们的衣、食、住、行也产生巨大影响。

武昌起义(1911.10.10)

辛亥革命

必然性

偶然性

追求共和(背景)

创建共和(过程)

共和丰碑(意义)

意义——政治、经济、思想、风俗文化

局限性——两“没有”三“缺乏”

中华民国的建立(1912.1.1)

《中华民国临时约法》(1912.3.11)

清帝退位(1912.2.12)

*

课堂小结

孙中山先生的伟大,不仅在于他领导了辛亥革命,而且在于他为了实现革命理想,与时俱进完善自己的革命理念和斗争方略,毫不妥协同逆时代潮流而动的各种势力进行斗争。

我们要学习孙中山先生热爱祖国、献身祖国的崇高风范、学习他天下为公、心系民众的博大情怀;学习他追求真理、与时俱进的优秀品质;学习他坚韧不拔、百折不挠的奋斗精神……

——习近平在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的讲话

据统计,武昌起义半年后,全国报纸由10年前的100多种,陡增近500种,总销数4200万份,这些报刊中,政党和政治集团性质的报刊占主流,报刊可自由发表政见,内容大多是“主义”之争,是各政党不同政见主张辩论、相互攻讦的工具。这种状况的出现反映出

A.辛亥革命推动了政治近代化

B.人民大众普遍接受了西方政治理念

C.中国政党政治已经名存实亡

D.知识分子将个人与国家命运相结合

【答案】A

清代,六部和理藩院分管内地事务和蒙、回、藏事务。民国建立后,根据1912年4月《袁世凯大总统命令》,内阁不设藩属部,所有原属该部管辖的事务均归并内务部接管,不仅如此,民国还特设蒙藏事务局,直属国务总理,以重事权。这一变化表明

A.民国政府已经完成国家统一

B.民国政府民族政策更加合理

C.边疆与内地的管理体制一致

D.政府对蒙藏地区的管辖增强

【答案】D

《中华民国临时约法》规定:“临时大总统代表临时政府总揽政务,公布法律,统率全国海陆军,制定官制官规,任免文武官员等,但行使职权时,须有国务员副署。受参议院弹幼时,由最高法院组成特别法庭审判。”这说明,《中华民国临时约法》

A.否定了封建君主专制制度

B.使民主共和观念深入人心

C.防止了袁世凯的专断夺权

D.在制度建设上的成效显著

【答案】A

自1901年至1911年辛亥革命爆发前夕,广大人民抗捐抗税、反洋教、反饥饿、反禁烟、反户口调查、抗租和抢米风潮等各种形式的“民变”,连绵不断,风起云涌,多达1300余起,“几乎无地无之,无时无之”,并且愈演愈烈。这反映出当时

A.反洋教斗争已遍及全国

B.民主共和观念得到迅速传播

C.清朝统治危机不断加深

D.反清成为当时民众一致要求

【答案】C

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进