第10课 古代的村落、集镇和城市 课件(共55张ppt)

文档属性

| 名称 | 第10课 古代的村落、集镇和城市 课件(共55张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 16:43:33 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

壹

重要名词

穴居、巢居、村落、集镇、城市、抬梁结构、砖木结构、古罗马集体住宅

贰

课程标准

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

本课

重点

目录

村落的产生

01

集镇的出现、城市的产生

02

03

世界各地的居民

一

村落的产生

一

村落的产生

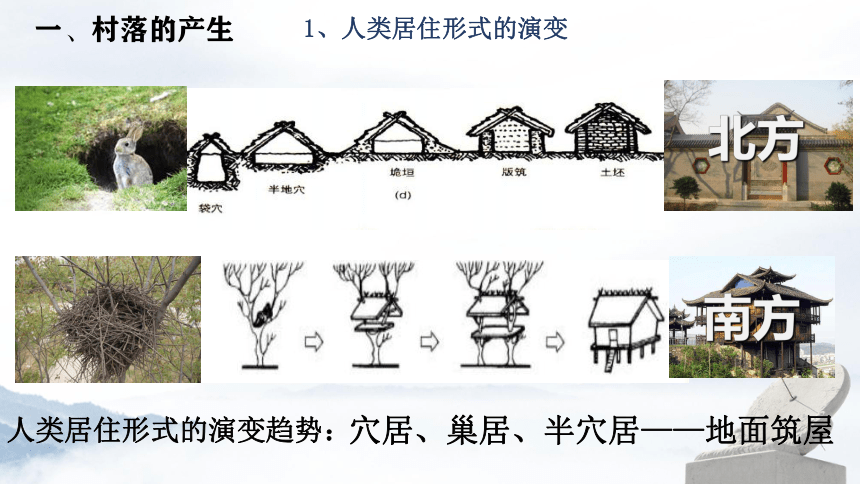

人类居住形式的演变趋势:

南方

北方

穴居、巢居、半穴居——地面筑屋

1、人类居住形式的演变

一、村落的产生

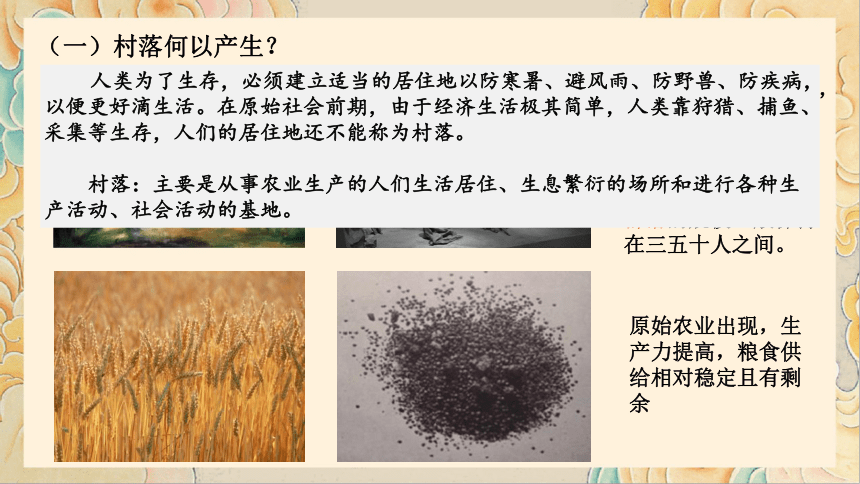

渔猎采集,时常迁徙,食物供给不稳定,人口规模小。

从北京人到山顶洞人的数十万年间,人类群落的规模一般保持在三五十人之间。

原始农业出现,生产力提高,粮食供给相对稳定且有剩余

(一)村落何以产生?

人类为了生存,必须建立适当的居住地以防寒暑、避风雨、防野兽、防疾病,以便更好滴生活。在原始社会前期,由于经济生活极其简单,人类靠狩猎、捕鱼、采集等生存,人们的居住地还不能称为村落。

村落:主要是从事农业生产的人们生活居住、生息繁衍的场所和进行各种生产活动、社会活动的基地。

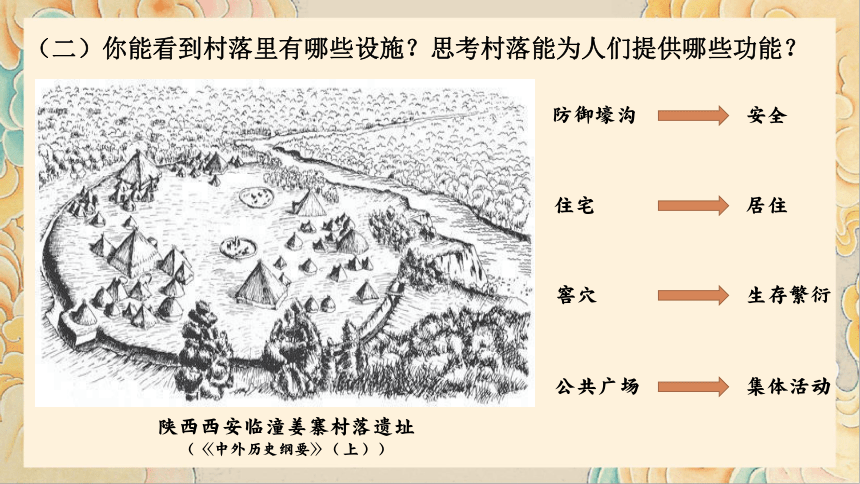

防御壕沟

窖穴

住宅

公共广场

(二)你能看到村落里有哪些设施?思考村落能为人们提供哪些功能?

陕西西安临潼姜寨村落遗址(《中外历史纲要》(上))

安全

居住

生存繁衍

集体活动

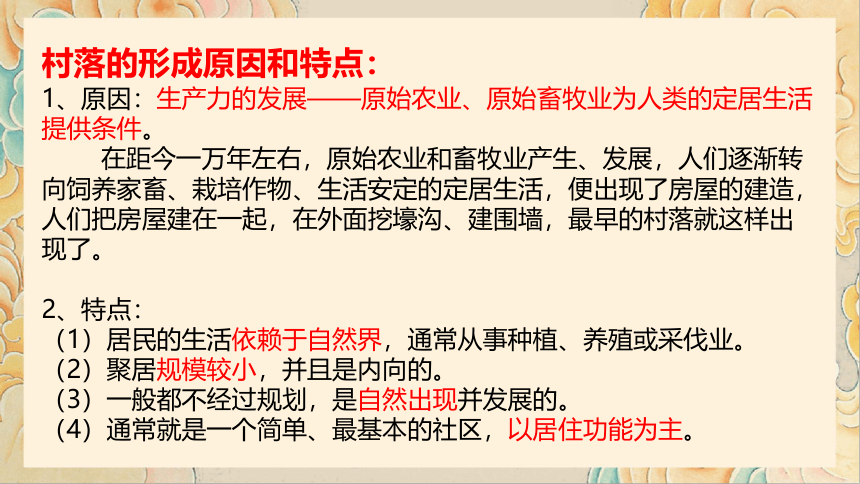

村落的形成原因和特点:

1、原因:生产力的发展——原始农业、原始畜牧业为人类的定居生活提供条件。

在距今一万年左右,原始农业和畜牧业产生、发展,人们逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活,便出现了房屋的建造,人们把房屋建在一起,在外面挖壕沟、建围墙,最早的村落就这样出现了。

2、特点:

(1)居民的生活依赖于自然界,通常从事种植、养殖或采伐业。

(2)聚居规模较小,并且是内向的。

(3)一般都不经过规划,是自然出现并发展的。

(4)通常就是一个简单、最基本的社区,以居住功能为主。

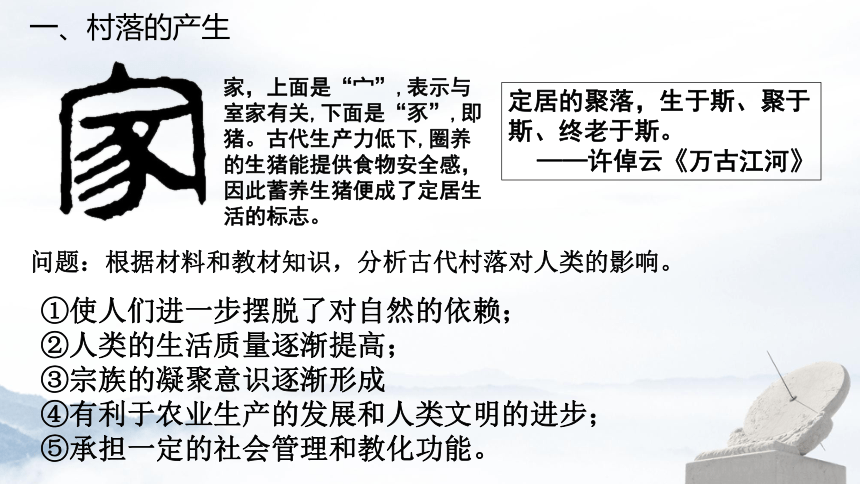

家,上面是“宀”,表示与室家有关,下面是“豕”,即猪。古代生产力低下,圈养的生猪能提供食物安全感,因此蓄养生猪便成了定居生活的标志。

定居的聚落,生于斯、聚于斯、终老于斯。

——许倬云《万古江河》

一、村落的产生

①使人们进一步摆脱了对自然的依赖;

②人类的生活质量逐渐提高;

③宗族的凝聚意识逐渐形成

④有利于农业生产的发展和人类文明的进步;

⑤承担一定的社会管理和教化功能。

问题:根据材料和教材知识,分析古代村落对人类的影响。

二

集镇的出现

夫用贫求富,农不如工,工不如商

——《史记·货殖列传》

特别是对于贫苦农民来说,工商活动较多的闪烁着摆脱贫困的希望之光。

——陈湘柯《集镇经济学》第116页

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

(一)集镇的出现

二、集镇的出现

1、集镇出现的原因

社会生产力的发展,农业与手工业的分离,商品交换的发展

2、集镇形成的过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

集镇

聚落

集市

时间 发展情况

雏形

镇主要是为军事目的而设

工商业集镇兴起(商业功能)、 行政集镇

运河沿岸兴起很多工商业集镇

出现专业分工的集镇

原始社会末期

北魏至五代

两宋时期

元朝

明清时期

2、中国古代集镇发展的概况

二、集镇的出现

知识拓展:

集镇 经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇,苏州府震泽镇,嘉兴府石门镇

桑蚕、缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇,湖州府双林镇,苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇 棉纺织业

桐乡县炉头镇 冶铸业

桐乡县石门镇 蚕丝、榨油

归安县善琏镇 制笔

运河沿线集镇

明清时期江南部分集镇及其经营项目

四大名镇

河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇、江西景德镇并称“天下四大名镇”。

朱仙镇古代为北方地区水陆交通和商贸重地,以木版年画闻名。

汉口镇是水陆交通枢纽,明清商贾繁荣,为“楚中第一繁盛,九省通衢”。

佛山镇明清时为南方手工业重镇。

景德镇以青花瓷器闻名。

小游戏:找到四大名镇的位置?

二、集镇的出现

特点:

商业繁荣;

地理位置优越,多集中于水陆交通要道,交通便利;

规模较大;

具有经济和政治职能。

流通是集镇最主要的经济职能。绝大多数集镇是“商贾辐辏”,“百货云集”的商业集镇......集镇上商业的发展一般超过手工业生产的水平......都是商品流通的意义大于商品生产的意义。

——据陈湘柯《集镇经济学》黑龙江人民出版社,第112页整理

(二)集镇的意义

中国古代集镇(市镇)的变化经历了由定期性市场向商业中心的演变,原先以行政和军事职能为主的镇的商业职能逐渐增强。

在宋代,由于城市中坊市制度的破坏,以及邻近乡村地区懋迁(贸易)的方便,原有的定期市逐渐演变形成商业性的聚落,作为固定地名,具有固定居处的“市”于是形成。另一方面,原有以行政及军事职能为主的城镇,也逐渐蜕变转化为商业及贸易的重要据点。这种商业化的趋势,直到明清时代,传统的市镇均脱离了它的原始含义,而以商业机能为标准。 ——摘编自刘石吉著《明清时代江南市镇研究》

集镇有利于城乡经济文化交流,促进了市场的繁荣,有利于促进商品经济发展

中国古代集镇的发展:

1、原因

(1)商品经济发展的结果:唐宋时期,工商业政策相对宽松,促进了商品经济的发展和集镇的勃兴;

(2)水陆交通便利:如元朝漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

2、趋势:

①性质变化:经济中心的地位越来越突出,商业功能增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。

②规模扩大:集镇人口有显著增长,集镇规模日益扩大,这与农产品的商品化程度不断提高以及家庭手工业的专业化有着密切的关系。

③出现专业分工:明清时期形成地域性专业分工(或经营各具特色)的工商业集镇。

中国古代集镇的发展:

明清集镇发展的特点:

1、经济功能增强,集镇发展各具特色;

2、区域性分工和商业活动加强;

3、辐射范围广,分布密集,与周边农村联系密切;

4、江南地区发展迅速,地区分布不平衡。

三

城市的产生

学术界对于城市的起源长期争论不已,但大致存在三种观点:

一是“保家卫国”的防御说;这种观点认为,人们筑墙建城的主要目的是为了抵御其他危害自身的对象;

二是“剩余劳动产品交易集市说”;认为城市的出现主要是因为人类社会生产力的发展与提高,为此,在社会中便出现了除了可以满足基本生存性的剩余产品,这就需要在不同对象之间进行交易,而且随着时间的推移,人们交易的地方渐趋固定,而且规模也逐渐扩大,为此,以市为中心的区域便出现了;

第三种观点则是“社会分工说”;认为因为生产力的提高,在社会内部出现了专门以一定技能见长的人群,比如手工业与商业等从业者,以这些人群所从事的劳动为主要内容的地方便形成了城市。

城市的出现——多种历史解释

你更认可哪一种观点呢?阅读教材55~56页内容思考。

从古埃及、两河流域和中国等地早期城市兴起的原因看,王权制度起了重要作用,但在腓尼基、希腊等地城市兴起的因素中,商业的作用更大一些。因此,不同地区城市兴起的主要因素有所不同。

(三)城市的出现——多种历史解释

1、城市是社会经济发展到一定历史阶段的产物,是技术进步、社会分工和商品经济发展的结果。城市形成和发展的推动力量,主要包括自然条件、经济作用、政治因素、社会结构、技术条件等。

2、世界上第一批城市是在原始社会向奴隶社会发展的过程中产生的,是在早期阶级社会技术和经济很不发达的基础上形成的。后来,生产力发展,商人和手工业者摆脱了对土地的依赖,向有利于加工和交易的交通便利的地点聚集,形成了固定的交换商品的居民点,也就是最早的城市的雏形。

3、世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件、农业生产发达、农产品丰富、交通便利的地区,如两河流域、尼罗河流域、印度河和恒河流域以及黄河、长江流域等地区。

4、中国是世界上最早产生城市的国家之一。中国古代城市起源动因多样,如安全保障、行政管理、交通枢纽、土地状况、农耕技术、手工业和商业的发展等。

“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已耸入文明时代了。”

——恩格斯 《家庭、私有制和国家的起源》

城市是人类进入文明时代的重要标志之一

三、城市的产生

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

1.城市的概念:

一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

大市,日昃(zè午后)而市,百族为主;朝市,朝时而市,以贾为主;夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。

——《周礼·地宫·司市》

"内为之城,外为之廓"。---《管子·度地》城者,所以自守也。

——《墨子·七患》

军事防御

商品交换

三、城市的产生

2、城市功能

政治、经济、军事、文化

3、城市地位

人类走向文明的标志,也是人类群居生活的高级形式

4、中国古代城市

(1)布局:主要分为宫殿区(统治机构)、手工业区和商业区、居民区。

(2)商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

(3)周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

类别 天子王城 诸侯国都 卿大夫都城

城墙高度 九雉zhì(雉为一尺) 七雉 五雉

南北道路宽度 宽九轨(九辆车的宽度) 宽 七轨 宽

五轨

4、中国古代城市

西汉长安城

唐长安城

北宋东京城

清北京城

问题:根据材料和教材知识,概括中国古代城市规划的特点

特点:①布局工整,中轴对称

②突出王权,核心区是行政和宗庙结合的功能区

③体现礼制、等级与尊卑

④商业活动一般在空间布局和营运上受到歧视和严格管理

内容 中国农耕时代的城市发展趋势

城市功能 由政治军事功能逐步向经济功能发展,经济功能不断增强;

内部布局 由坊市分开到打破坊市界限和时间限制;

政府管理 由政府直接控制商业交易到逐渐放宽

地域分布 城市分布随经济重心转移发生变化

古代长安城布局模型

明清时期江南工商业市镇

三、城市的产生

3、中国古代城市

(4)中国古代城市发展趋势

(1)古希腊:城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能;

(2)古罗马:城市道路系统和供水、排水系统,成为后来西方城市建设的标准;

(3)欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

三、城市的产生

4、西方古代城市

雅典卫城遗址

西方古代城市的典型代表是古希腊和古罗马的城市。

西方古代城市:

代表 特点 原因

古希腊雅典城市 格网状布局,布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能;广场和公共建筑是城市的核心 雅典实行民主政治,维护公民民主权利;雅典背山面海,工商业、航海业和对外贸易繁荣;原始的宗教崇拜盛行

古罗马城市 广场群:广场、铜像、凯旋门和纪功柱成为城市空间的核心和焦点;道路系统和供水排水系统发达 罗马帝国扩张,人口剧增,外来人员增多

中古欧洲城市 以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇,成为新型经济中心。 商品经济发展;城市通过金钱赎买或武装斗争取得城市自治权

知识拓展:古代中西方城市规划特点、理念

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

类别 天子王城 诸侯国都 卿大夫

都城

城墙 高度 九雉zhì (雉为一尺) 七雉 五雉

南北道路宽度 宽九轨 (九辆车的宽度) 宽 七轨 宽

五轨

规划特点:

分级定制

中正对称

囊括山水

理念:

礼法精神

皇权至上

道法自然

日中市

中轴线

儒

道

古代中国城市

居民常住区

市场

雅典卫城

神庙

神庙

剧院

雅典城市平面示意图

西方古代城市的典型代表---古希腊雅典城

卫城:

位于山顶建有神庙

规划特点:顺应自然、自由灵活

公共空间为中心

理念:

人文精神;民主精神

体育盛会

奥运会

“商邑翼翼,四方之极!

——《商颂·殷武》

“彼都人士,狐裘黄黄。其容不改,出言有章。行归于周,万民所望。彼都人士,台笠缁撮。彼君子女,绸直如发。我不见兮,我心不说……”

——《诗经·小雅·都人士》

“城市的空气使人自由。”

——西欧中世纪谚语

人们更愿意去城市生活

城里都有什么呢?为什么人们更愿意去城市?——以古罗马城为例

城墙、兵营

更安全的秩序

密集发达的道路

更便利的交通

发达的给排水系统

更舒适的居住环境

市场、神殿、斗兽场等

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

——古罗马城平面图·百科图册

“条条大路通罗马”——更便利的交通

——古罗马阿庇亚大道等道路遗址

古罗马高架引水渠遗址

方便行人饮水的水龙头与公共饮水池遗址

更舒适的居住环境

市场、神殿、广场、斗兽场等......

古罗马广场遗址

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

城墙

竞技场和剧场

明清北京城

宫城

皇城

衙 署

作坊

作坊

文庙

商场

竞技场

知识拓展:比较古代中西方城市布局、功能的异同及其原因

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 作为经济中心而出现 作为政治中心而出现

布局较为随意 整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模小,人口少 城市规模大、人口多

以“市”为主 以“城”为主

建立在商品经济基础上 建立在小农经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权 处于中央集权管理之下

相同点 都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能

以“市”为主 以“城”为主

三、城市的产生

【知识小结】村落、集镇和城市的区别

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

(2)城市的产生,使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

(3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

(4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

BC7000年

村落产生

农业出现

集镇出现

商品交换

城市产生

多种功能

原始社会

奴隶封建社会

BC3500年

人类的三种聚居地

前者为后者的产生提供基础

后者的出现推动前者的发展

探究四:人类三类聚居地之间的关系

三者关系:古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

四

世界各地的民居

尝试以中国民居为例,分析民居的特点都是由哪些因素决定的?

中国南方潮湿多雨——巢居

中国北方干燥少雨——穴居

1.受自然环境影响

中国古建筑木架构示意图

——《中国古代建筑史》

随着经济发展生产力水平的提高,木构架建筑的墙壁逐步以砖代替......从元朝起开始用砖拱建造地面上的房屋......明朝又出现了完全用拱券结构的碉楼和结构用砖拱而外形仿木建筑的无梁殿......

——《中国古代建筑史》

2.受经济发展水平影响

中国古代是受礼法约束的等级森严的社会。......在住的方面,自春秋以来,史籍上就载有等级限制......

房屋面阔九间为皇帝专用,七间为王以上用,五间限贵族、显宦用,小官及庶人只能建三间之屋;在屋顶形式上,庑殿顶为皇宫主殿及佛殿专用,歇山顶在唐代王及贵官、寺观都可用,宋以后只限王及寺观用,公侯贵官下至庶民只能用两坡的悬山或硬山屋顶;作为中国古代木构建筑特点之一的斗拱也只限于皇宫、寺观和王府使用,公侯以下仍不许用;在油漆彩画上,只有皇宫、寺观、贵邸方可用朱,一般官可用土红,庶民只用黑色......

——傅熹年《中国古代建筑十论》

3.受文化习俗影响

中国民居的特点是受自然环境、经济发展水平、文化习俗等多方面因素决定的,那么世界其它地区的民居是否也是如此呢?

1.民居的异与同(“差异性”和“同一性”)

文明 建筑材料 建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊;防晒和保温

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

阅读教材P54-60页的内容,完成下列世界各地民居表。

四、世界各地的民居

2.具体内容

两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。一般土坯墙房屋窄而长。由于内部空间不发达,加之当地气候炎热,所以房屋重视内院通风。

尼罗河两岸树木稀少,气候炎热......早期的建筑材料是土坏和芦苇......为了防热,建筑物的墙和屋顶做得很厚,窗洞开得很小而且数量很少。

——《世界建筑艺术发展史》

古埃及民居3D模型

两河流域土坯房屋内部图

多立克柱式的柱子刚劲、挺直,追求有生命的弹性和丰盈。爱奥尼柱线条柔和,追求整体的清秀柔美。这两种柱式的发展演变均源出于一个重要的美学观点,那就是∶人体是最美的东西。古罗马建筑师维特鲁威曾记载一则希腊故事说,多立克柱式是仿男体的,爱奥尼柱式是仿女体的。这两种柱式,确实可以说是分别典型地概括了男性和女性的体态与性格。

——《世界建筑艺术发展史》

多立克柱

爱奥尼柱

雅典神庙局部

古罗马普通人住的多户型复合式公寓原型

古罗马贵族、富人居住的中庭式房屋

古希腊、罗马建筑经历千年风雨不倒,石材、砖、混凝土的使用是重要原因。意大利南部有多座活火山,古罗马人发现火山灰、水、碎石混合后,能成为坚硬的混凝土。以此为基础建立起来的复合式多层建筑,对后世影响深远。

先民在利用自然,因地制宜的同时,也在改造着自然。

四合院,又称四合房,是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

四合院至少有3000多年的历史,在中国各地有多种类型,其中以北京四合院为典型。

完整的四合院为三进院落,在整个院落中,老人住北房(上房),中间为大客厅(中堂间),长子住东厢,次子住西厢,佣人住倒座房,女儿住后院,互不影响。这其中也有反映“男外女内”的中国传统文化哲学的影响。

四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,体现了儒家思想中尊卑有别的等级观念和中国传统文化中长幼有序的礼制观念。四合院的那种“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂物为附”的位置序列安排,完全是父慈子孝、夫唱妇随、事兄以悌、朋友以义的道德伦理观念的现实体现。

中国古代民居的特点:

1、绝大多数是因地而建、因势而成,建筑材料多是就地取材,具有鲜明的地域和民族特点。

2、深受礼制思想的影响。设计严格遵循礼仪制度,严格的等级制度和尊卑长幼有序,住宅布局主次分明,院落有序,讲究对称。

3、中轴对称,方正严整的群体组合和布局。中国古代建筑多以众多的单体建筑组合而成为一组建筑群体,布局形式有严格的方向性,常为坐北朝南。

4、中国古代民居建筑文化有着丰富深远的文化哲理。例如重情知礼、以人为本,创作思维上崇尚“天人合一”的精神,注意环境与建筑交融等。

①各地民居特点呈现多元性;

②各地民居受自然环境、经济发展水平等因素共同影响;

③新式技术和建筑材料不断用于民居建设中;

④各地民居的功能性越来越丰富健全;

⑤民居周边的配套设施越来越健全。

窑洞

福建土楼

四合院

吊脚楼

古希腊民居

古罗马民居

2.人类居住条件的发展特点

探究:根据图片并结合所学知识,分析人类居住条件的发展特点

四、世界各地的民居

古代的村落、集镇和城市

村落

产生

集镇

出现

居住形式演变

穴居、巣居、半穴居、地面建筑

产生

原因

农业的出现

影响

为人类提供了稳定、安全的生活环境;为人们进行集体活动提供了便利。

两宋出现集镇

明清集镇进一步发展,出现专业分工

城市

产生

世界各地民居

产生

公元前3500年至前3100年两河流域苏美尔人

中国古代城市

布局:宫殿区、手工业区、商业区、居民区

特点:有严格制度规定

两河流域:黏土、芦苇制成砖块混合建房

古埃及:木建筑

古罗马:列柱围廊的中庭

古代北美:圆锥形帐篷

知识结构:

壹

重要名词

穴居、巢居、村落、集镇、城市、抬梁结构、砖木结构、古罗马集体住宅

贰

课程标准

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

本课

重点

目录

村落的产生

01

集镇的出现、城市的产生

02

03

世界各地的居民

一

村落的产生

一

村落的产生

人类居住形式的演变趋势:

南方

北方

穴居、巢居、半穴居——地面筑屋

1、人类居住形式的演变

一、村落的产生

渔猎采集,时常迁徙,食物供给不稳定,人口规模小。

从北京人到山顶洞人的数十万年间,人类群落的规模一般保持在三五十人之间。

原始农业出现,生产力提高,粮食供给相对稳定且有剩余

(一)村落何以产生?

人类为了生存,必须建立适当的居住地以防寒暑、避风雨、防野兽、防疾病,以便更好滴生活。在原始社会前期,由于经济生活极其简单,人类靠狩猎、捕鱼、采集等生存,人们的居住地还不能称为村落。

村落:主要是从事农业生产的人们生活居住、生息繁衍的场所和进行各种生产活动、社会活动的基地。

防御壕沟

窖穴

住宅

公共广场

(二)你能看到村落里有哪些设施?思考村落能为人们提供哪些功能?

陕西西安临潼姜寨村落遗址(《中外历史纲要》(上))

安全

居住

生存繁衍

集体活动

村落的形成原因和特点:

1、原因:生产力的发展——原始农业、原始畜牧业为人类的定居生活提供条件。

在距今一万年左右,原始农业和畜牧业产生、发展,人们逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活,便出现了房屋的建造,人们把房屋建在一起,在外面挖壕沟、建围墙,最早的村落就这样出现了。

2、特点:

(1)居民的生活依赖于自然界,通常从事种植、养殖或采伐业。

(2)聚居规模较小,并且是内向的。

(3)一般都不经过规划,是自然出现并发展的。

(4)通常就是一个简单、最基本的社区,以居住功能为主。

家,上面是“宀”,表示与室家有关,下面是“豕”,即猪。古代生产力低下,圈养的生猪能提供食物安全感,因此蓄养生猪便成了定居生活的标志。

定居的聚落,生于斯、聚于斯、终老于斯。

——许倬云《万古江河》

一、村落的产生

①使人们进一步摆脱了对自然的依赖;

②人类的生活质量逐渐提高;

③宗族的凝聚意识逐渐形成

④有利于农业生产的发展和人类文明的进步;

⑤承担一定的社会管理和教化功能。

问题:根据材料和教材知识,分析古代村落对人类的影响。

二

集镇的出现

夫用贫求富,农不如工,工不如商

——《史记·货殖列传》

特别是对于贫苦农民来说,工商活动较多的闪烁着摆脱贫困的希望之光。

——陈湘柯《集镇经济学》第116页

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

(一)集镇的出现

二、集镇的出现

1、集镇出现的原因

社会生产力的发展,农业与手工业的分离,商品交换的发展

2、集镇形成的过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

集镇

聚落

集市

时间 发展情况

雏形

镇主要是为军事目的而设

工商业集镇兴起(商业功能)、 行政集镇

运河沿岸兴起很多工商业集镇

出现专业分工的集镇

原始社会末期

北魏至五代

两宋时期

元朝

明清时期

2、中国古代集镇发展的概况

二、集镇的出现

知识拓展:

集镇 经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇,苏州府震泽镇,嘉兴府石门镇

桑蚕、缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇,湖州府双林镇,苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇 棉纺织业

桐乡县炉头镇 冶铸业

桐乡县石门镇 蚕丝、榨油

归安县善琏镇 制笔

运河沿线集镇

明清时期江南部分集镇及其经营项目

四大名镇

河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇、江西景德镇并称“天下四大名镇”。

朱仙镇古代为北方地区水陆交通和商贸重地,以木版年画闻名。

汉口镇是水陆交通枢纽,明清商贾繁荣,为“楚中第一繁盛,九省通衢”。

佛山镇明清时为南方手工业重镇。

景德镇以青花瓷器闻名。

小游戏:找到四大名镇的位置?

二、集镇的出现

特点:

商业繁荣;

地理位置优越,多集中于水陆交通要道,交通便利;

规模较大;

具有经济和政治职能。

流通是集镇最主要的经济职能。绝大多数集镇是“商贾辐辏”,“百货云集”的商业集镇......集镇上商业的发展一般超过手工业生产的水平......都是商品流通的意义大于商品生产的意义。

——据陈湘柯《集镇经济学》黑龙江人民出版社,第112页整理

(二)集镇的意义

中国古代集镇(市镇)的变化经历了由定期性市场向商业中心的演变,原先以行政和军事职能为主的镇的商业职能逐渐增强。

在宋代,由于城市中坊市制度的破坏,以及邻近乡村地区懋迁(贸易)的方便,原有的定期市逐渐演变形成商业性的聚落,作为固定地名,具有固定居处的“市”于是形成。另一方面,原有以行政及军事职能为主的城镇,也逐渐蜕变转化为商业及贸易的重要据点。这种商业化的趋势,直到明清时代,传统的市镇均脱离了它的原始含义,而以商业机能为标准。 ——摘编自刘石吉著《明清时代江南市镇研究》

集镇有利于城乡经济文化交流,促进了市场的繁荣,有利于促进商品经济发展

中国古代集镇的发展:

1、原因

(1)商品经济发展的结果:唐宋时期,工商业政策相对宽松,促进了商品经济的发展和集镇的勃兴;

(2)水陆交通便利:如元朝漕运和海运发达,运河沿岸兴起了很多工商业集镇。

2、趋势:

①性质变化:经济中心的地位越来越突出,商业功能增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。

②规模扩大:集镇人口有显著增长,集镇规模日益扩大,这与农产品的商品化程度不断提高以及家庭手工业的专业化有着密切的关系。

③出现专业分工:明清时期形成地域性专业分工(或经营各具特色)的工商业集镇。

中国古代集镇的发展:

明清集镇发展的特点:

1、经济功能增强,集镇发展各具特色;

2、区域性分工和商业活动加强;

3、辐射范围广,分布密集,与周边农村联系密切;

4、江南地区发展迅速,地区分布不平衡。

三

城市的产生

学术界对于城市的起源长期争论不已,但大致存在三种观点:

一是“保家卫国”的防御说;这种观点认为,人们筑墙建城的主要目的是为了抵御其他危害自身的对象;

二是“剩余劳动产品交易集市说”;认为城市的出现主要是因为人类社会生产力的发展与提高,为此,在社会中便出现了除了可以满足基本生存性的剩余产品,这就需要在不同对象之间进行交易,而且随着时间的推移,人们交易的地方渐趋固定,而且规模也逐渐扩大,为此,以市为中心的区域便出现了;

第三种观点则是“社会分工说”;认为因为生产力的提高,在社会内部出现了专门以一定技能见长的人群,比如手工业与商业等从业者,以这些人群所从事的劳动为主要内容的地方便形成了城市。

城市的出现——多种历史解释

你更认可哪一种观点呢?阅读教材55~56页内容思考。

从古埃及、两河流域和中国等地早期城市兴起的原因看,王权制度起了重要作用,但在腓尼基、希腊等地城市兴起的因素中,商业的作用更大一些。因此,不同地区城市兴起的主要因素有所不同。

(三)城市的出现——多种历史解释

1、城市是社会经济发展到一定历史阶段的产物,是技术进步、社会分工和商品经济发展的结果。城市形成和发展的推动力量,主要包括自然条件、经济作用、政治因素、社会结构、技术条件等。

2、世界上第一批城市是在原始社会向奴隶社会发展的过程中产生的,是在早期阶级社会技术和经济很不发达的基础上形成的。后来,生产力发展,商人和手工业者摆脱了对土地的依赖,向有利于加工和交易的交通便利的地点聚集,形成了固定的交换商品的居民点,也就是最早的城市的雏形。

3、世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件、农业生产发达、农产品丰富、交通便利的地区,如两河流域、尼罗河流域、印度河和恒河流域以及黄河、长江流域等地区。

4、中国是世界上最早产生城市的国家之一。中国古代城市起源动因多样,如安全保障、行政管理、交通枢纽、土地状况、农耕技术、手工业和商业的发展等。

“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已耸入文明时代了。”

——恩格斯 《家庭、私有制和国家的起源》

城市是人类进入文明时代的重要标志之一

三、城市的产生

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

1.城市的概念:

一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

大市,日昃(zè午后)而市,百族为主;朝市,朝时而市,以贾为主;夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。

——《周礼·地宫·司市》

"内为之城,外为之廓"。---《管子·度地》城者,所以自守也。

——《墨子·七患》

军事防御

商品交换

三、城市的产生

2、城市功能

政治、经济、军事、文化

3、城市地位

人类走向文明的标志,也是人类群居生活的高级形式

4、中国古代城市

(1)布局:主要分为宫殿区(统治机构)、手工业区和商业区、居民区。

(2)商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

(3)周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

类别 天子王城 诸侯国都 卿大夫都城

城墙高度 九雉zhì(雉为一尺) 七雉 五雉

南北道路宽度 宽九轨(九辆车的宽度) 宽 七轨 宽

五轨

4、中国古代城市

西汉长安城

唐长安城

北宋东京城

清北京城

问题:根据材料和教材知识,概括中国古代城市规划的特点

特点:①布局工整,中轴对称

②突出王权,核心区是行政和宗庙结合的功能区

③体现礼制、等级与尊卑

④商业活动一般在空间布局和营运上受到歧视和严格管理

内容 中国农耕时代的城市发展趋势

城市功能 由政治军事功能逐步向经济功能发展,经济功能不断增强;

内部布局 由坊市分开到打破坊市界限和时间限制;

政府管理 由政府直接控制商业交易到逐渐放宽

地域分布 城市分布随经济重心转移发生变化

古代长安城布局模型

明清时期江南工商业市镇

三、城市的产生

3、中国古代城市

(4)中国古代城市发展趋势

(1)古希腊:城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能;

(2)古罗马:城市道路系统和供水、排水系统,成为后来西方城市建设的标准;

(3)欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

三、城市的产生

4、西方古代城市

雅典卫城遗址

西方古代城市的典型代表是古希腊和古罗马的城市。

西方古代城市:

代表 特点 原因

古希腊雅典城市 格网状布局,布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能;广场和公共建筑是城市的核心 雅典实行民主政治,维护公民民主权利;雅典背山面海,工商业、航海业和对外贸易繁荣;原始的宗教崇拜盛行

古罗马城市 广场群:广场、铜像、凯旋门和纪功柱成为城市空间的核心和焦点;道路系统和供水排水系统发达 罗马帝国扩张,人口剧增,外来人员增多

中古欧洲城市 以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇,成为新型经济中心。 商品经济发展;城市通过金钱赎买或武装斗争取得城市自治权

知识拓展:古代中西方城市规划特点、理念

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

类别 天子王城 诸侯国都 卿大夫

都城

城墙 高度 九雉zhì (雉为一尺) 七雉 五雉

南北道路宽度 宽九轨 (九辆车的宽度) 宽 七轨 宽

五轨

规划特点:

分级定制

中正对称

囊括山水

理念:

礼法精神

皇权至上

道法自然

日中市

中轴线

儒

道

古代中国城市

居民常住区

市场

雅典卫城

神庙

神庙

剧院

雅典城市平面示意图

西方古代城市的典型代表---古希腊雅典城

卫城:

位于山顶建有神庙

规划特点:顺应自然、自由灵活

公共空间为中心

理念:

人文精神;民主精神

体育盛会

奥运会

“商邑翼翼,四方之极!

——《商颂·殷武》

“彼都人士,狐裘黄黄。其容不改,出言有章。行归于周,万民所望。彼都人士,台笠缁撮。彼君子女,绸直如发。我不见兮,我心不说……”

——《诗经·小雅·都人士》

“城市的空气使人自由。”

——西欧中世纪谚语

人们更愿意去城市生活

城里都有什么呢?为什么人们更愿意去城市?——以古罗马城为例

城墙、兵营

更安全的秩序

密集发达的道路

更便利的交通

发达的给排水系统

更舒适的居住环境

市场、神殿、斗兽场等

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

——古罗马城平面图·百科图册

“条条大路通罗马”——更便利的交通

——古罗马阿庇亚大道等道路遗址

古罗马高架引水渠遗址

方便行人饮水的水龙头与公共饮水池遗址

更舒适的居住环境

市场、神殿、广场、斗兽场等......

古罗马广场遗址

更多的商机、更多的宗教场所、更多的公共设施......

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

城墙

竞技场和剧场

明清北京城

宫城

皇城

衙 署

作坊

作坊

文庙

商场

竞技场

知识拓展:比较古代中西方城市布局、功能的异同及其原因

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 作为经济中心而出现 作为政治中心而出现

布局较为随意 整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模小,人口少 城市规模大、人口多

以“市”为主 以“城”为主

建立在商品经济基础上 建立在小农经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权 处于中央集权管理之下

相同点 都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能

以“市”为主 以“城”为主

三、城市的产生

【知识小结】村落、集镇和城市的区别

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

(1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

(2)城市的产生,使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

(3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

(4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

BC7000年

村落产生

农业出现

集镇出现

商品交换

城市产生

多种功能

原始社会

奴隶封建社会

BC3500年

人类的三种聚居地

前者为后者的产生提供基础

后者的出现推动前者的发展

探究四:人类三类聚居地之间的关系

三者关系:古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

四

世界各地的民居

尝试以中国民居为例,分析民居的特点都是由哪些因素决定的?

中国南方潮湿多雨——巢居

中国北方干燥少雨——穴居

1.受自然环境影响

中国古建筑木架构示意图

——《中国古代建筑史》

随着经济发展生产力水平的提高,木构架建筑的墙壁逐步以砖代替......从元朝起开始用砖拱建造地面上的房屋......明朝又出现了完全用拱券结构的碉楼和结构用砖拱而外形仿木建筑的无梁殿......

——《中国古代建筑史》

2.受经济发展水平影响

中国古代是受礼法约束的等级森严的社会。......在住的方面,自春秋以来,史籍上就载有等级限制......

房屋面阔九间为皇帝专用,七间为王以上用,五间限贵族、显宦用,小官及庶人只能建三间之屋;在屋顶形式上,庑殿顶为皇宫主殿及佛殿专用,歇山顶在唐代王及贵官、寺观都可用,宋以后只限王及寺观用,公侯贵官下至庶民只能用两坡的悬山或硬山屋顶;作为中国古代木构建筑特点之一的斗拱也只限于皇宫、寺观和王府使用,公侯以下仍不许用;在油漆彩画上,只有皇宫、寺观、贵邸方可用朱,一般官可用土红,庶民只用黑色......

——傅熹年《中国古代建筑十论》

3.受文化习俗影响

中国民居的特点是受自然环境、经济发展水平、文化习俗等多方面因素决定的,那么世界其它地区的民居是否也是如此呢?

1.民居的异与同(“差异性”和“同一性”)

文明 建筑材料 建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊;防晒和保温

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

阅读教材P54-60页的内容,完成下列世界各地民居表。

四、世界各地的民居

2.具体内容

两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。一般土坯墙房屋窄而长。由于内部空间不发达,加之当地气候炎热,所以房屋重视内院通风。

尼罗河两岸树木稀少,气候炎热......早期的建筑材料是土坏和芦苇......为了防热,建筑物的墙和屋顶做得很厚,窗洞开得很小而且数量很少。

——《世界建筑艺术发展史》

古埃及民居3D模型

两河流域土坯房屋内部图

多立克柱式的柱子刚劲、挺直,追求有生命的弹性和丰盈。爱奥尼柱线条柔和,追求整体的清秀柔美。这两种柱式的发展演变均源出于一个重要的美学观点,那就是∶人体是最美的东西。古罗马建筑师维特鲁威曾记载一则希腊故事说,多立克柱式是仿男体的,爱奥尼柱式是仿女体的。这两种柱式,确实可以说是分别典型地概括了男性和女性的体态与性格。

——《世界建筑艺术发展史》

多立克柱

爱奥尼柱

雅典神庙局部

古罗马普通人住的多户型复合式公寓原型

古罗马贵族、富人居住的中庭式房屋

古希腊、罗马建筑经历千年风雨不倒,石材、砖、混凝土的使用是重要原因。意大利南部有多座活火山,古罗马人发现火山灰、水、碎石混合后,能成为坚硬的混凝土。以此为基础建立起来的复合式多层建筑,对后世影响深远。

先民在利用自然,因地制宜的同时,也在改造着自然。

四合院,又称四合房,是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

四合院至少有3000多年的历史,在中国各地有多种类型,其中以北京四合院为典型。

完整的四合院为三进院落,在整个院落中,老人住北房(上房),中间为大客厅(中堂间),长子住东厢,次子住西厢,佣人住倒座房,女儿住后院,互不影响。这其中也有反映“男外女内”的中国传统文化哲学的影响。

四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,体现了儒家思想中尊卑有别的等级观念和中国传统文化中长幼有序的礼制观念。四合院的那种“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂物为附”的位置序列安排,完全是父慈子孝、夫唱妇随、事兄以悌、朋友以义的道德伦理观念的现实体现。

中国古代民居的特点:

1、绝大多数是因地而建、因势而成,建筑材料多是就地取材,具有鲜明的地域和民族特点。

2、深受礼制思想的影响。设计严格遵循礼仪制度,严格的等级制度和尊卑长幼有序,住宅布局主次分明,院落有序,讲究对称。

3、中轴对称,方正严整的群体组合和布局。中国古代建筑多以众多的单体建筑组合而成为一组建筑群体,布局形式有严格的方向性,常为坐北朝南。

4、中国古代民居建筑文化有着丰富深远的文化哲理。例如重情知礼、以人为本,创作思维上崇尚“天人合一”的精神,注意环境与建筑交融等。

①各地民居特点呈现多元性;

②各地民居受自然环境、经济发展水平等因素共同影响;

③新式技术和建筑材料不断用于民居建设中;

④各地民居的功能性越来越丰富健全;

⑤民居周边的配套设施越来越健全。

窑洞

福建土楼

四合院

吊脚楼

古希腊民居

古罗马民居

2.人类居住条件的发展特点

探究:根据图片并结合所学知识,分析人类居住条件的发展特点

四、世界各地的民居

古代的村落、集镇和城市

村落

产生

集镇

出现

居住形式演变

穴居、巣居、半穴居、地面建筑

产生

原因

农业的出现

影响

为人类提供了稳定、安全的生活环境;为人们进行集体活动提供了便利。

两宋出现集镇

明清集镇进一步发展,出现专业分工

城市

产生

世界各地民居

产生

公元前3500年至前3100年两河流域苏美尔人

中国古代城市

布局:宫殿区、手工业区、商业区、居民区

特点:有严格制度规定

两河流域:黏土、芦苇制成砖块混合建房

古埃及:木建筑

古罗马:列柱围廊的中庭

古代北美:圆锥形帐篷

知识结构:

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化