2021-2022统编版(2019)选必2 第一单元 第1课 从食物采集到食物生产 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022统编版(2019)选必2 第一单元 第1课 从食物采集到食物生产 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 17:29:35 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

教学目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,认识古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识早期人类从食物采集到食物生产所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,探究人类由食物采集者向食物生产者演进的历程,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解原始农耕经济的出现对人类社会的重大影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生认识古代不同区域农耕经济多元化的特征和影响,培养人类命运共同体的意识。

阅读教材P2,总结人类早期生产生活的特点

(1)以采集和渔猎为主

一.人类早期的生产与生活

1.人类早期生产生活的特点

2. 原始农耕和畜牧的出现(约1万年前)

农业革命

(2)迁徙生活

(3)学会使用火

(4)群居

(5)女性地位较高

第一派理论认为,农业是对人口增长和野生食物过度采集——例如猎物被捕杀殆尽和植物、幼虫以及软体动物的过度采集——造成的压力的反应。

压力论直接遭到另一派理论的反对。后者认为农牧业的兴起是富裕的结果。据他们说来,农业只是东南亚渔夫闲暇时抽空摆弄植物的意外结果。富裕论在解释一些主要地区农业兴起时颇有说服力,但却不能解释人类在生活富足时为什么要改变食物获得的方式而且愿意为此付出更多的劳动。

探究:为什么会出现农业?

人口的压力

富裕的结果

除了食物供给这个角度之外,我们还可以从政治、社会或宗教对于食物策略的影响这个角度来考虑问题。这样做是有意义的,毕竟,食物不仅仅只有营养。食物不仅维持人的生命,而且赋予人权力和威望。它可以象征身份和塑造秩序。

政治的力量

宗教崇拜也很可能是促进农业兴起的因素。耕种可能起源于祈祷丰产的仪式,灌溉可能起源于奠酒(一种奉献于精灵或神祇的液体),围场可能起源于对某一神圣植物的崇敬。犁土、播种、灌溉都含有深奥的意义。简而言之,在农作物被当成神灵的地方,农业本身就成为一种信仰活动。

农业的崇拜

气候不稳定造成的结果各地不一。例如,在农业中心地区的中东,气候变暖挤压了坚果类树木的生长环境,却有利于一些禾本科植物的生长。随着气候日益干燥炎热,大约在1.3万年前至1.1万年前,森林开始大幅消退。新的生存环境鼓励人们越来越依赖谷类植物获得食物,甚至促使人们寻找新的办法来增加可食用小麦的产量。熟悉植物生活习性的食物采集者越发悉心料理植物。农业成了一种保守的甚至是保护性的策略:为的就是在气候变化的影响下保持原有的食物资源和生活方式。

气候不稳定

在19世纪,有关农业起源最流行的理论是偶然论。随便翻开一本19世纪有关这个话题的书籍,赫然跃入眼帘的都是这样一种虚构的故事:一位原始的食物采集者,通常是一位女性,如何在看到种子意外落入沃土生根发芽后发现了农业。进化论之父查尔斯·达尔文(参见第25章)本人也持有类似的看法。

不期而至论

多重因素共同作用的结果

农业产生的原因:

生产力的提高

人口的增长

政治的力量

富裕的结果

农业的崇拜

气温的回升

不期而至论

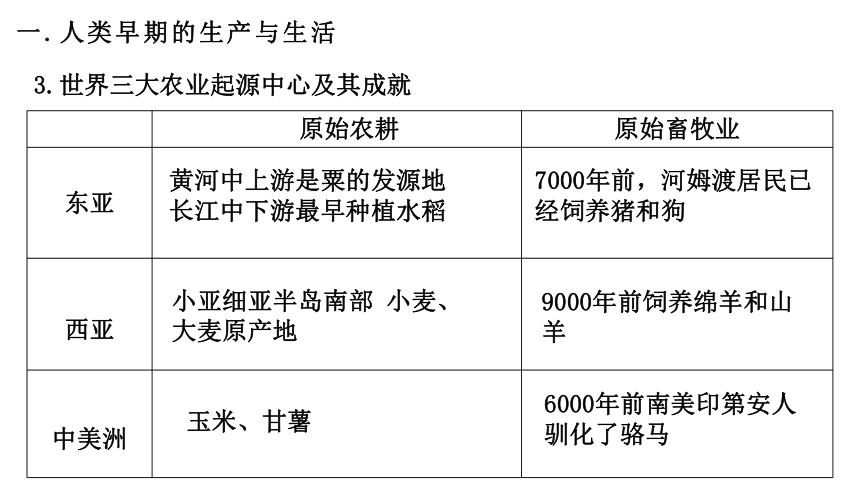

3.世界三大农业起源中心及其成就

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

一.人类早期的生产与生活

四大文明古国

浙江余姚河姆渡出土的新石器时代的稻粒

河姆渡猪纹陶钵

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

①从迁徙到定居,并逐渐形成聚落;

②手工业发展;

③精神生活逐渐丰富

2.促进生活和生产方式的变化

2.促进生活和生产方式的变化

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者

3.推动科学技术的发展(天文历法和数学等)

4.人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战争

奴

隶

阶级

国家

1.不同地区食物生产的共同点及其原因

二.不同地区的食物生产与社会生活

灌溉农业发达

共同点:

原因:

为了减少旱涝对农业的影响;

统治者重视

都江堰

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营

古巴比伦

古埃及

古中国 商周时期:

战国以后:

古希腊

古罗马

古代美洲

2.不同地区食物生产与社会生活的不同点:

二.不同地区的食物生产与社会生活

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营方式

古巴比伦

古埃及

古中国

古希腊

古罗马

古代美洲

种植大麦、小麦;

饲养山羊、绵羊、牛等

王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地

合伙经营或将土地出租给佃户

分为北方粟麦农业区和南方稻作农业区;

饲养猪和狗等家畜

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中

古埃及的土地主要由王室和神庙占有

奴隶集体劳动

战国以后,封建土地私有制逐渐确立

以家庭为单位、个体劳动

大麦和小麦从西亚传入希腊;种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

古希腊城邦中,只有公民才能拥有土地

农业生产中普遍使用奴隶劳动。

古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄

古罗马长时期实行土地国有

奴隶劳作,人们以家庭为单位进行生产;

主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯;

驯化了骆马

阿兹特克人的土地有贵族私有、村社公有和家庭份地三类

为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

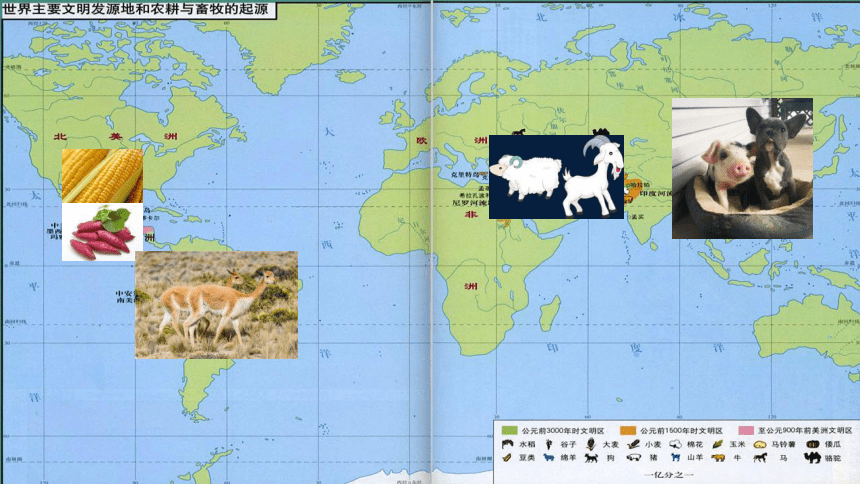

世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部)

统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明

多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

印第安人的农耕图

古埃及人在田间耕作

雅典人收货橄榄的情景

中国东汉牛耕画像石

统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明

分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配

致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围

社会阶层的分化:统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力

创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)

多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

古巴比伦 楔形文字

古埃及金字塔

古印度 婆罗门教

古中国 长城

形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区)

农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)

土地经营方式的差异

“和羹之美,在于合异。”人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉……不同历史和国情,不同民族和习俗,孕育了不同文明,使世界更加丰富多彩。文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。

——2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部的演讲

文明因交流而多彩

文明因互鉴而丰富

教学目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,认识古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识早期人类从食物采集到食物生产所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,探究人类由食物采集者向食物生产者演进的历程,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解原始农耕经济的出现对人类社会的重大影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生认识古代不同区域农耕经济多元化的特征和影响,培养人类命运共同体的意识。

阅读教材P2,总结人类早期生产生活的特点

(1)以采集和渔猎为主

一.人类早期的生产与生活

1.人类早期生产生活的特点

2. 原始农耕和畜牧的出现(约1万年前)

农业革命

(2)迁徙生活

(3)学会使用火

(4)群居

(5)女性地位较高

第一派理论认为,农业是对人口增长和野生食物过度采集——例如猎物被捕杀殆尽和植物、幼虫以及软体动物的过度采集——造成的压力的反应。

压力论直接遭到另一派理论的反对。后者认为农牧业的兴起是富裕的结果。据他们说来,农业只是东南亚渔夫闲暇时抽空摆弄植物的意外结果。富裕论在解释一些主要地区农业兴起时颇有说服力,但却不能解释人类在生活富足时为什么要改变食物获得的方式而且愿意为此付出更多的劳动。

探究:为什么会出现农业?

人口的压力

富裕的结果

除了食物供给这个角度之外,我们还可以从政治、社会或宗教对于食物策略的影响这个角度来考虑问题。这样做是有意义的,毕竟,食物不仅仅只有营养。食物不仅维持人的生命,而且赋予人权力和威望。它可以象征身份和塑造秩序。

政治的力量

宗教崇拜也很可能是促进农业兴起的因素。耕种可能起源于祈祷丰产的仪式,灌溉可能起源于奠酒(一种奉献于精灵或神祇的液体),围场可能起源于对某一神圣植物的崇敬。犁土、播种、灌溉都含有深奥的意义。简而言之,在农作物被当成神灵的地方,农业本身就成为一种信仰活动。

农业的崇拜

气候不稳定造成的结果各地不一。例如,在农业中心地区的中东,气候变暖挤压了坚果类树木的生长环境,却有利于一些禾本科植物的生长。随着气候日益干燥炎热,大约在1.3万年前至1.1万年前,森林开始大幅消退。新的生存环境鼓励人们越来越依赖谷类植物获得食物,甚至促使人们寻找新的办法来增加可食用小麦的产量。熟悉植物生活习性的食物采集者越发悉心料理植物。农业成了一种保守的甚至是保护性的策略:为的就是在气候变化的影响下保持原有的食物资源和生活方式。

气候不稳定

在19世纪,有关农业起源最流行的理论是偶然论。随便翻开一本19世纪有关这个话题的书籍,赫然跃入眼帘的都是这样一种虚构的故事:一位原始的食物采集者,通常是一位女性,如何在看到种子意外落入沃土生根发芽后发现了农业。进化论之父查尔斯·达尔文(参见第25章)本人也持有类似的看法。

不期而至论

多重因素共同作用的结果

农业产生的原因:

生产力的提高

人口的增长

政治的力量

富裕的结果

农业的崇拜

气温的回升

不期而至论

3.世界三大农业起源中心及其成就

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

一.人类早期的生产与生活

四大文明古国

浙江余姚河姆渡出土的新石器时代的稻粒

河姆渡猪纹陶钵

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

①从迁徙到定居,并逐渐形成聚落;

②手工业发展;

③精神生活逐渐丰富

2.促进生活和生产方式的变化

2.促进生活和生产方式的变化

思考:农业的出现对人类社会发展的影响

1.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者

3.推动科学技术的发展(天文历法和数学等)

4.人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战争

奴

隶

阶级

国家

1.不同地区食物生产的共同点及其原因

二.不同地区的食物生产与社会生活

灌溉农业发达

共同点:

原因:

为了减少旱涝对农业的影响;

统治者重视

都江堰

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营

古巴比伦

古埃及

古中国 商周时期:

战国以后:

古希腊

古罗马

古代美洲

2.不同地区食物生产与社会生活的不同点:

二.不同地区的食物生产与社会生活

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营方式

古巴比伦

古埃及

古中国

古希腊

古罗马

古代美洲

种植大麦、小麦;

饲养山羊、绵羊、牛等

王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地

合伙经营或将土地出租给佃户

分为北方粟麦农业区和南方稻作农业区;

饲养猪和狗等家畜

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中

古埃及的土地主要由王室和神庙占有

奴隶集体劳动

战国以后,封建土地私有制逐渐确立

以家庭为单位、个体劳动

大麦和小麦从西亚传入希腊;种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

古希腊城邦中,只有公民才能拥有土地

农业生产中普遍使用奴隶劳动。

古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄

古罗马长时期实行土地国有

奴隶劳作,人们以家庭为单位进行生产;

主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯;

驯化了骆马

阿兹特克人的土地有贵族私有、村社公有和家庭份地三类

为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部)

统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明

多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

印第安人的农耕图

古埃及人在田间耕作

雅典人收货橄榄的情景

中国东汉牛耕画像石

统一性:世界古代以农耕为基础的农业文明

分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配

致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围

社会阶层的分化:统治精英,普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力

创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)

多样性:世界古代以农耕为基础的多样文明

古巴比伦 楔形文字

古埃及金字塔

古印度 婆罗门教

古中国 长城

形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的小麦区)

农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)

种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)

食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)

土地经营方式的差异

“和羹之美,在于合异。”人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉……不同历史和国情,不同民族和习俗,孕育了不同文明,使世界更加丰富多彩。文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。

——2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部的演讲

文明因交流而多彩

文明因互鉴而丰富

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化