高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(共52张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(共52张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 19:05:53 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

荷塘月色

第1节 (课时1)

朱自清的文章,“不大谈哲理,只是谈一点家常琐事,虽是像淡香疏影似的不过几笔,却常能把那真诚的灵魂捧出来给读者看”。

——赵景深

匆匆

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? ——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;象针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

去的尽管去了,来的尽管来着,去来的中间,又怎样的匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的

太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身边跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

■这篇文章主要写了什么?

总

体

把

握

荷 塘

月 色

主要写了作者的一段

经历,到荷塘去,受

到荷塘景物的感染,

而产生的一段联想。

荷塘

第1课

① “这几天心里颇不宁静。”

② 这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。

③ 这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了

④ 但热闹是他们的,我什么也没有。

⑤ 这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

⑥这令我到底惦着江南了。--这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

作

者

心

境

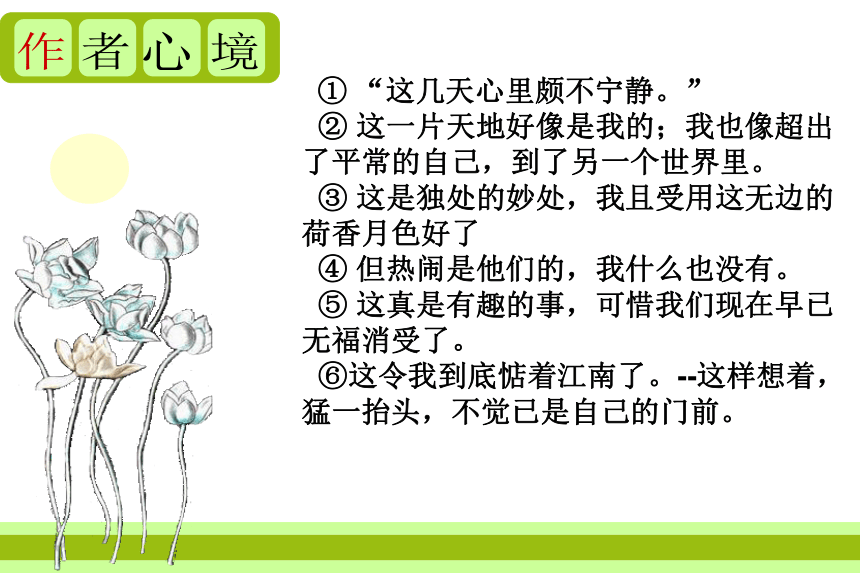

往荷塘

出荷塘

作

者

心

境

不宁静,

郁闷

寻宁静,

自由

淡淡

的喜悦

淡淡

的哀愁

出宁静,

依旧郁闷

探

究

心

境

心情为什么“不宁静”?

不满现实向往光明

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

借

景

抒

情

苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文《谈<荷>》

为什么选取“荷塘”和“月色”来抒情?

探究

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世

人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥

而不染,濯清涟而不妖,中通外

直,不蔓不枝,香远益清,亭亭

静植,可远观而不可亵玩焉。予

谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花

之富贵者也;莲,花之君子者也。

爱

莲

说

颐

敦

周

托

荷

言

志

1、不随世俗,洁身自爱的高洁品性。

2、里外贯通、外表挺直、表里如一、

不牵扯攀附的高尚品质。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

——张若虚《春江花月夜》

明月净松林,千峰同一色。

——欧阳修《自菩提步月归广化寺》

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。

——王国维《人间词话》

韵

之

月

高洁映荷当皓月

怎一个“清”字了得!

赏析文章三“美”

1、 文中写景的语段,勾勒了几幅经典的画面?

第4段:月色下的荷塘

第5段:荷塘上的月色

第6段:荷塘四周的景色

第一美:画面美

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠

又如碧天里的星星

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的.

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕

叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

月光如流水一般静静地泻在这片叶子和花上。

薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦 。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

2、作者怎样描写这些景物的?作者运用什么手法写荷叶、荷花、荷香的?

明确:第二美:语言美

二. 语言美

修辞手法众多

(1 )修辞美之 叠词美

绘声绘形的叠词运用,不仅使文章富有音乐的节奏,而且使文章写景状物,传神入化,充满诗意。如“曲曲折折”的荷塘、“田田”的荷叶、“亭亭”的荷花、“缕缕”的清香、“脉脉”的流水、“高高低低”的绿叶、“隐隐约约”的远山……一连串的叠词,诉诸人的视觉、听觉、嗅觉,使人如见其形,如听其声,如闻其香,非仔细品味不足以体会其妙处。而整句和散句的交错,造成参差错落的美,这些使本文的语言有了一种灵动的美,就像音乐一样,高低起伏,宛转悠扬。

(2 )修辞美之 炼字美

(3 )修辞美之比喻美。全文的比喻很多,且各有贴切而鲜明的个性。

(1)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)白花……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(4)这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘那边去了。

(5)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(6)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(7)塘中的月色……如梵婀玲上奏着的名曲。

(8)树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。

(9)树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

本体 喻体 完整的句子 相似点

叶子 舞女的裙 像亭亭的舞女的裙。 圆形,舒展,形态相似

白花 明珠 星星 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。 晶莹剔透,忽隐忽现,纤尘不染

月光 流水 迷茫,朦胧 迷茫,朦胧

树色 烟雾 迷茫,朦胧 迷茫,朦胧

路灯光 渴睡人的眼 树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。 昏暗,没有精神

1.博喻:用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

2.通感是一种特殊的比喻。它是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感也称之为移觉。

博喻和通感手法

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人

分别写出了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质。

博 喻

通感

①这女孩长得好甜

视觉

味觉

③红杏枝头春意闹

视觉

听觉

②那政客名声很臭

听觉

嗅觉

④暗香浮动月黄昏

嗅觉

视觉

(4)修辞美之拟人美

层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,

有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的……

“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花含苞待放。 “袅娜”“羞涩”本来都是描摹女子的姿态、神情的,这里用来写荷花,绘出了荷花的

神韵,赋予荷花生命和感情。

语言 作用小结:

比喻

拟人

通感

动词

叠词

化抽象为具体,化深奥为简单,形象生动地描绘事物的特点

赋与事物以人的特点,形象生动地提示……,表达了作者……的感情

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新

第三美:情调美

在《荷塘月色》一文中,朱自清以痴绝的文笔创造了一个和谐自在的艺术境界,在这个惟属自己的情感世界里,他的心灵沉浸在一种精神追求的愉悦和审美情趣的享受之中,他其实是在为自己的生命情感归宿营造着一个心灵的荷塘啊。设想如果没有这个宁静的心灵空间,没有这种随缘自适,淡泊宁静的人生境界,那个痴情于文学,敦厚朴实的一介书生朱自清,身处乱世之中又当何去何从呢?

由此思索,才能理解朱自清的躲进书斋,由此思索,才能从中汲取对我们有益的东西。

三美:

一、画面美

二、语言美——修辞、描写顺序

三、情调美——美、静、雅

阅读下面这首词,完成题目。

听筝 柳中庸

抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影 何处空楼思月明 更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

1.这首诗题目是“听筝”,首联写的就是诗人在凝神细听。那么颔联主要运用什么艺术手法来描写音乐给听者带来的感受 请作简要分析。

2.有人说,颈联中“独”与“空”堪称诗人炼字的典范,请对这两个字作简要赏析。

参考答案:

1.颔联主要运用比喻(或“通感”)修辞,通过对“柳态”和“啼鸟”的描摹写出了分别后的伤感和思念;以视觉写听觉,化无形为有形,更加形象可感。

2.“独”突出了孑然枯坐、愁对孤灯的形象,“空”表现离人远行。无所依人的情景;这两个字渲染了一种孤寂、凄清的气愤,极写了人物内心的忧郁和思念。

荷塘月色

第1节 (课时1)

朱自清的文章,“不大谈哲理,只是谈一点家常琐事,虽是像淡香疏影似的不过几笔,却常能把那真诚的灵魂捧出来给读者看”。

——赵景深

匆匆

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? ——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;象针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

去的尽管去了,来的尽管来着,去来的中间,又怎样的匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的

太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身边跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

■这篇文章主要写了什么?

总

体

把

握

荷 塘

月 色

主要写了作者的一段

经历,到荷塘去,受

到荷塘景物的感染,

而产生的一段联想。

荷塘

第1课

① “这几天心里颇不宁静。”

② 这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。

③ 这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了

④ 但热闹是他们的,我什么也没有。

⑤ 这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

⑥这令我到底惦着江南了。--这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

作

者

心

境

往荷塘

出荷塘

作

者

心

境

不宁静,

郁闷

寻宁静,

自由

淡淡

的喜悦

淡淡

的哀愁

出宁静,

依旧郁闷

探

究

心

境

心情为什么“不宁静”?

不满现实向往光明

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

借

景

抒

情

苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文《谈<荷>》

为什么选取“荷塘”和“月色”来抒情?

探究

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世

人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥

而不染,濯清涟而不妖,中通外

直,不蔓不枝,香远益清,亭亭

静植,可远观而不可亵玩焉。予

谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花

之富贵者也;莲,花之君子者也。

爱

莲

说

颐

敦

周

托

荷

言

志

1、不随世俗,洁身自爱的高洁品性。

2、里外贯通、外表挺直、表里如一、

不牵扯攀附的高尚品质。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

——张若虚《春江花月夜》

明月净松林,千峰同一色。

——欧阳修《自菩提步月归广化寺》

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。

——王国维《人间词话》

韵

之

月

高洁映荷当皓月

怎一个“清”字了得!

赏析文章三“美”

1、 文中写景的语段,勾勒了几幅经典的画面?

第4段:月色下的荷塘

第5段:荷塘上的月色

第6段:荷塘四周的景色

第一美:画面美

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠

又如碧天里的星星

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的.

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕

叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

月光如流水一般静静地泻在这片叶子和花上。

薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦 。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

2、作者怎样描写这些景物的?作者运用什么手法写荷叶、荷花、荷香的?

明确:第二美:语言美

二. 语言美

修辞手法众多

(1 )修辞美之 叠词美

绘声绘形的叠词运用,不仅使文章富有音乐的节奏,而且使文章写景状物,传神入化,充满诗意。如“曲曲折折”的荷塘、“田田”的荷叶、“亭亭”的荷花、“缕缕”的清香、“脉脉”的流水、“高高低低”的绿叶、“隐隐约约”的远山……一连串的叠词,诉诸人的视觉、听觉、嗅觉,使人如见其形,如听其声,如闻其香,非仔细品味不足以体会其妙处。而整句和散句的交错,造成参差错落的美,这些使本文的语言有了一种灵动的美,就像音乐一样,高低起伏,宛转悠扬。

(2 )修辞美之 炼字美

(3 )修辞美之比喻美。全文的比喻很多,且各有贴切而鲜明的个性。

(1)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)白花……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(4)这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘那边去了。

(5)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(6)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(7)塘中的月色……如梵婀玲上奏着的名曲。

(8)树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。

(9)树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

本体 喻体 完整的句子 相似点

叶子 舞女的裙 像亭亭的舞女的裙。 圆形,舒展,形态相似

白花 明珠 星星 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。 晶莹剔透,忽隐忽现,纤尘不染

月光 流水 迷茫,朦胧 迷茫,朦胧

树色 烟雾 迷茫,朦胧 迷茫,朦胧

路灯光 渴睡人的眼 树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。 昏暗,没有精神

1.博喻:用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

2.通感是一种特殊的比喻。它是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感也称之为移觉。

博喻和通感手法

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人

分别写出了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质。

博 喻

通感

①这女孩长得好甜

视觉

味觉

③红杏枝头春意闹

视觉

听觉

②那政客名声很臭

听觉

嗅觉

④暗香浮动月黄昏

嗅觉

视觉

(4)修辞美之拟人美

层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,

有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的……

“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花含苞待放。 “袅娜”“羞涩”本来都是描摹女子的姿态、神情的,这里用来写荷花,绘出了荷花的

神韵,赋予荷花生命和感情。

语言 作用小结:

比喻

拟人

通感

动词

叠词

化抽象为具体,化深奥为简单,形象生动地描绘事物的特点

赋与事物以人的特点,形象生动地提示……,表达了作者……的感情

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新

第三美:情调美

在《荷塘月色》一文中,朱自清以痴绝的文笔创造了一个和谐自在的艺术境界,在这个惟属自己的情感世界里,他的心灵沉浸在一种精神追求的愉悦和审美情趣的享受之中,他其实是在为自己的生命情感归宿营造着一个心灵的荷塘啊。设想如果没有这个宁静的心灵空间,没有这种随缘自适,淡泊宁静的人生境界,那个痴情于文学,敦厚朴实的一介书生朱自清,身处乱世之中又当何去何从呢?

由此思索,才能理解朱自清的躲进书斋,由此思索,才能从中汲取对我们有益的东西。

三美:

一、画面美

二、语言美——修辞、描写顺序

三、情调美——美、静、雅

阅读下面这首词,完成题目。

听筝 柳中庸

抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影 何处空楼思月明 更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

1.这首诗题目是“听筝”,首联写的就是诗人在凝神细听。那么颔联主要运用什么艺术手法来描写音乐给听者带来的感受 请作简要分析。

2.有人说,颈联中“独”与“空”堪称诗人炼字的典范,请对这两个字作简要赏析。

参考答案:

1.颔联主要运用比喻(或“通感”)修辞,通过对“柳态”和“啼鸟”的描摹写出了分别后的伤感和思念;以视觉写听觉,化无形为有形,更加形象可感。

2.“独”突出了孑然枯坐、愁对孤灯的形象,“空”表现离人远行。无所依人的情景;这两个字渲染了一种孤寂、凄清的气愤,极写了人物内心的忧郁和思念。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读