人美 版五年级美术下册《着衣母婴卧像》教学设计

文档属性

| 名称 | 人美 版五年级美术下册《着衣母婴卧像》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-11-15 20:29:30 | ||

图片预览

文档简介

第一课时 解读《着衣母婴卧像》教案

教材:《人美版五年级下册》

领域:欣赏评述

教学目标:

知识与技能:学习欣赏了解雕塑作品《着衣母婴卧像》,在雕塑作品中感受亨利摩尔雕塑的艺术风格及艺术语言。

过程与方法:结合教师引导,小组合作,多媒体欣赏,师生探究等形式感受了解亨利摩尔的艺术语言。

情感态度与价值观:在欣赏大师亨利摩尔作品中,培养学生观看欣赏作品的能力,激发学生探究艺术作品的兴趣。

教学重点:学习欣赏了解雕塑作品《着衣母婴卧像》,在雕塑作品中感受亨利摩尔雕塑的艺术风格及艺术语言。

教学难点:亨利摩尔雕塑语言的解读。

教学准备:教师(PPT) 学生:便签纸

教学过程:

导入:

谈话:这个世界上最伟大的爱莫过于母爱了,你会用什么方式表达对妈妈的爱呢?

学生自由回答。

过渡语:有位艺术家用它自己特殊的艺术形式表达了他对母亲的爱。看!

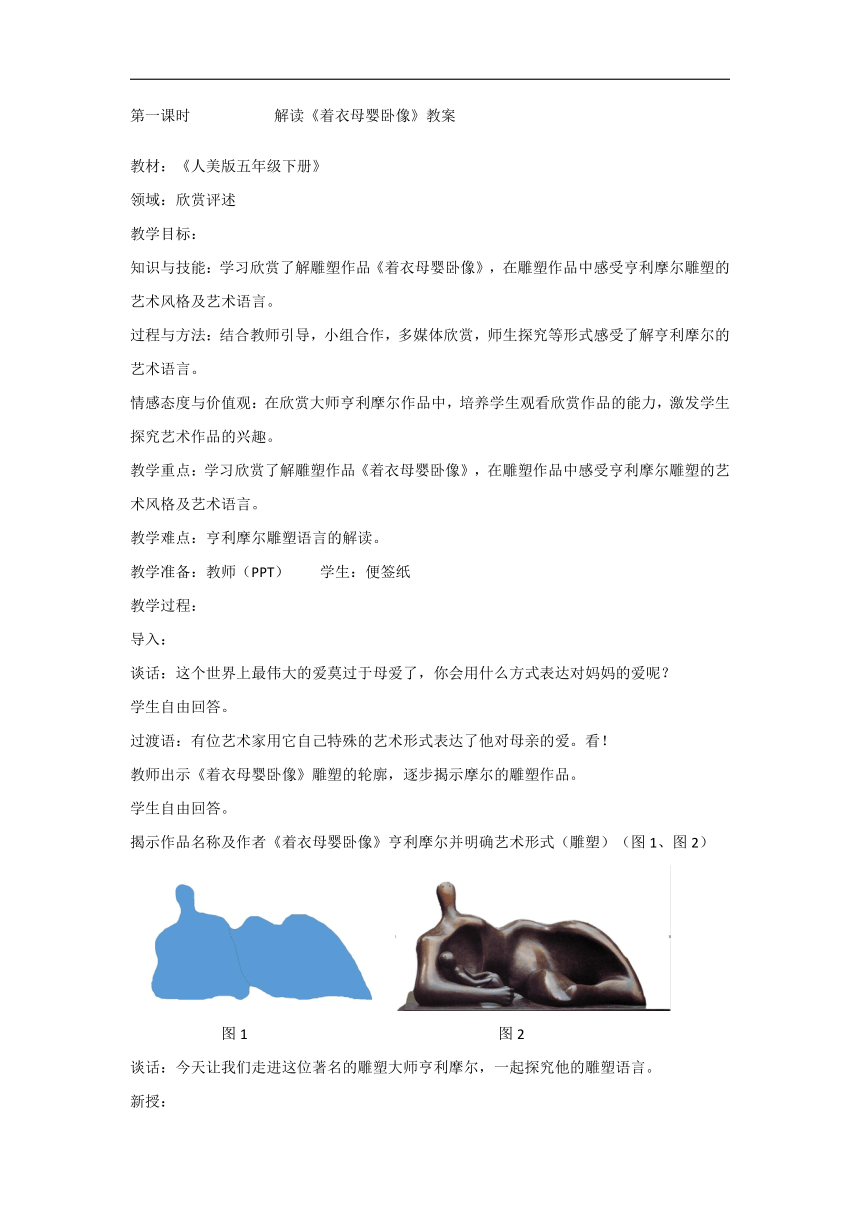

教师出示《着衣母婴卧像》雕塑的轮廓,逐步揭示摩尔的雕塑作品。

学生自由回答。

揭示作品名称及作者《着衣母婴卧像》亨利摩尔并明确艺术形式(雕塑)(图1、图2)

图1 图2

谈话:今天让我们走进这位著名的雕塑大师亨利摩尔,一起探究他的雕塑语言。

新授:

一、“品读”摩尔作品《着衣母婴卧像》,学习雕塑语言。

1.教师介绍亨利摩尔的生平。

介绍:亨利摩尔是英国著名的现代雕塑家,他从小生活在矿区,父亲是矿工,他排行老7,兄弟姐妹共八个,母亲很辛苦的将他们带大,可见亨利摩尔母亲是这么伟大,难怪他把母亲比作山一样如果。

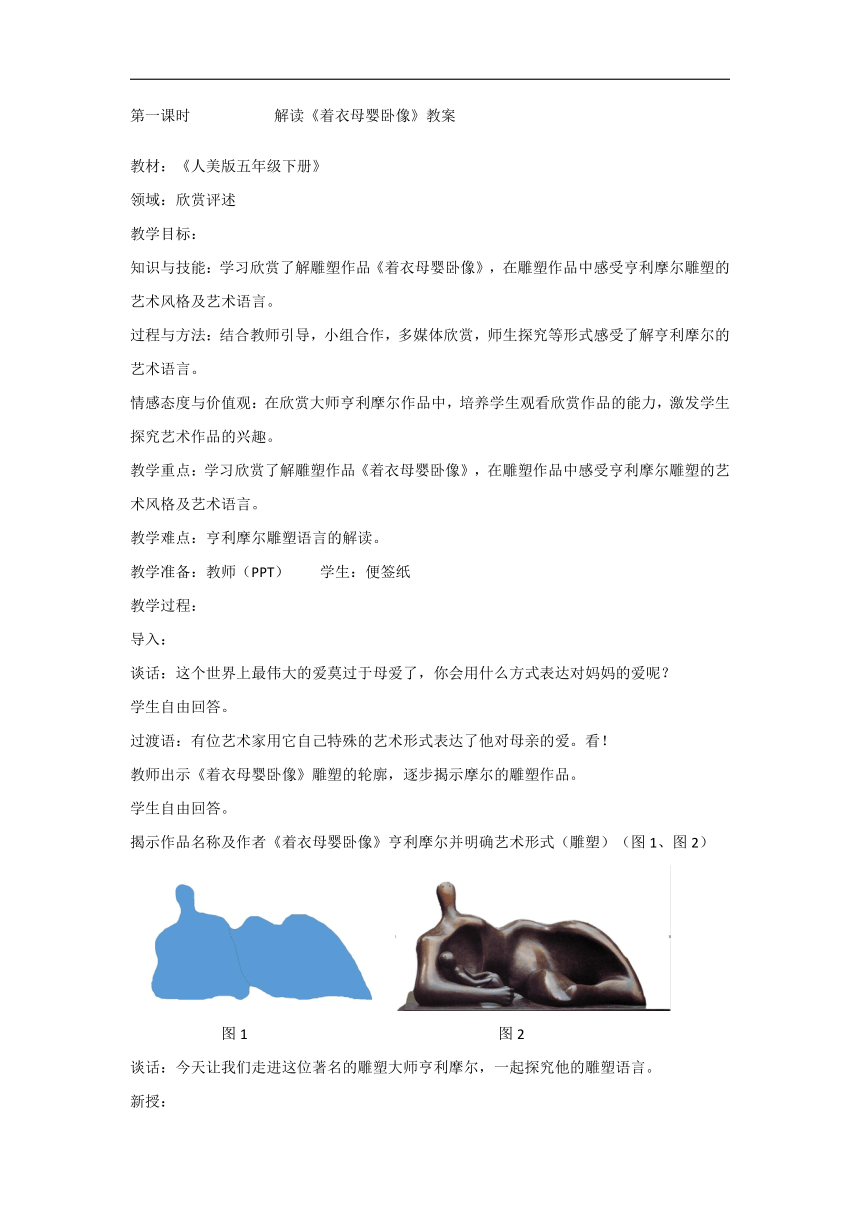

2.教师出示亨利摩尔早期雕塑作品与后期雕塑对比。

问题:摩尔的雕塑风格发生了哪些变化?(图3、图4、图5)

图3 图4 图5

学生自由回答。

3.教师小结:忽略细节高度概括,造型夸张富有动感,凹凸不平富有变化。

4.视频欣赏《着衣母婴卧像》,从不同角度观看,挖掘摩尔雕塑语言。

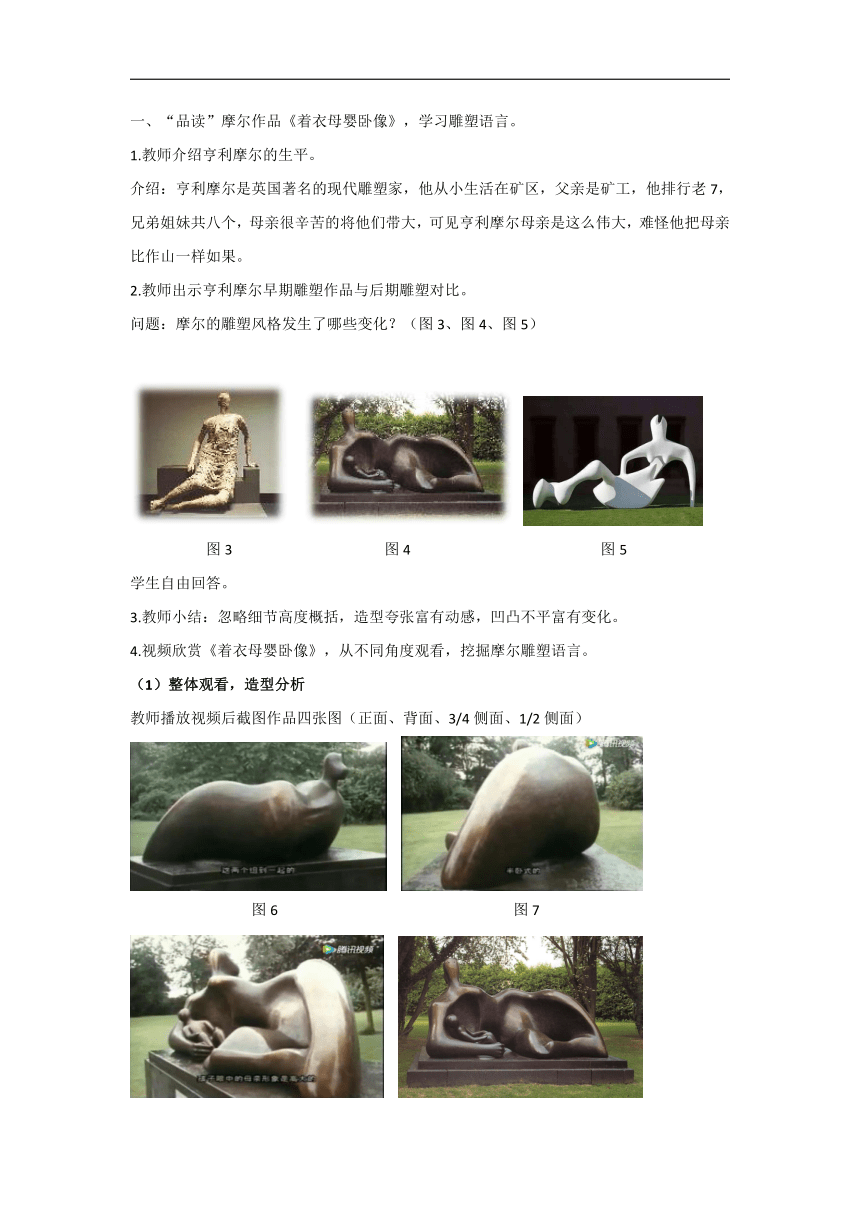

(1)整体观看,造型分析

教师播放视频后截图作品四张图(正面、背面、3/4侧面、1/2侧面)

图6 图7

图8 图9

问题:同一雕塑从各个角度观看作品,它们发生了什么变化?你更喜欢哪一个角度?为什么?

学生自由回答,教师根据学生情况进行引导。

学生自由回答,教师指名。

预设:卧像更能表现母亲的伟岸和胸怀。

问题:哪一角度看起来母亲最美?为什么是这个角度?

引导学生观看到雕塑中柔美的线条

问题:哪一角度看起来更具厚重感?

预设:背面厚重感与大自然的石头联系

问题:哪一角度看起来空间感最强?

教师引导,感受雕塑空间感(配合辅助线,观看到空间感最强的角度)

教师小结板书:简洁拙朴、细节丰富 空间

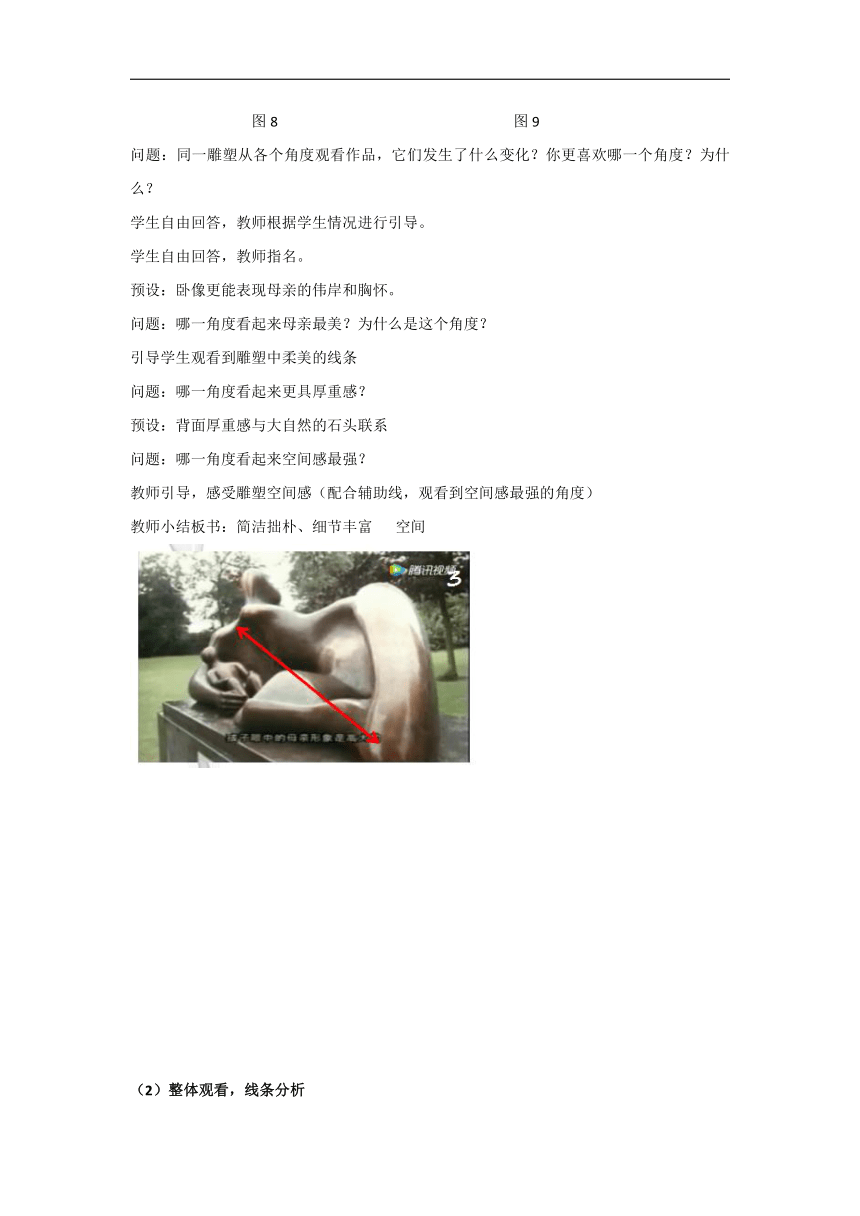

(2)整体观看,线条分析

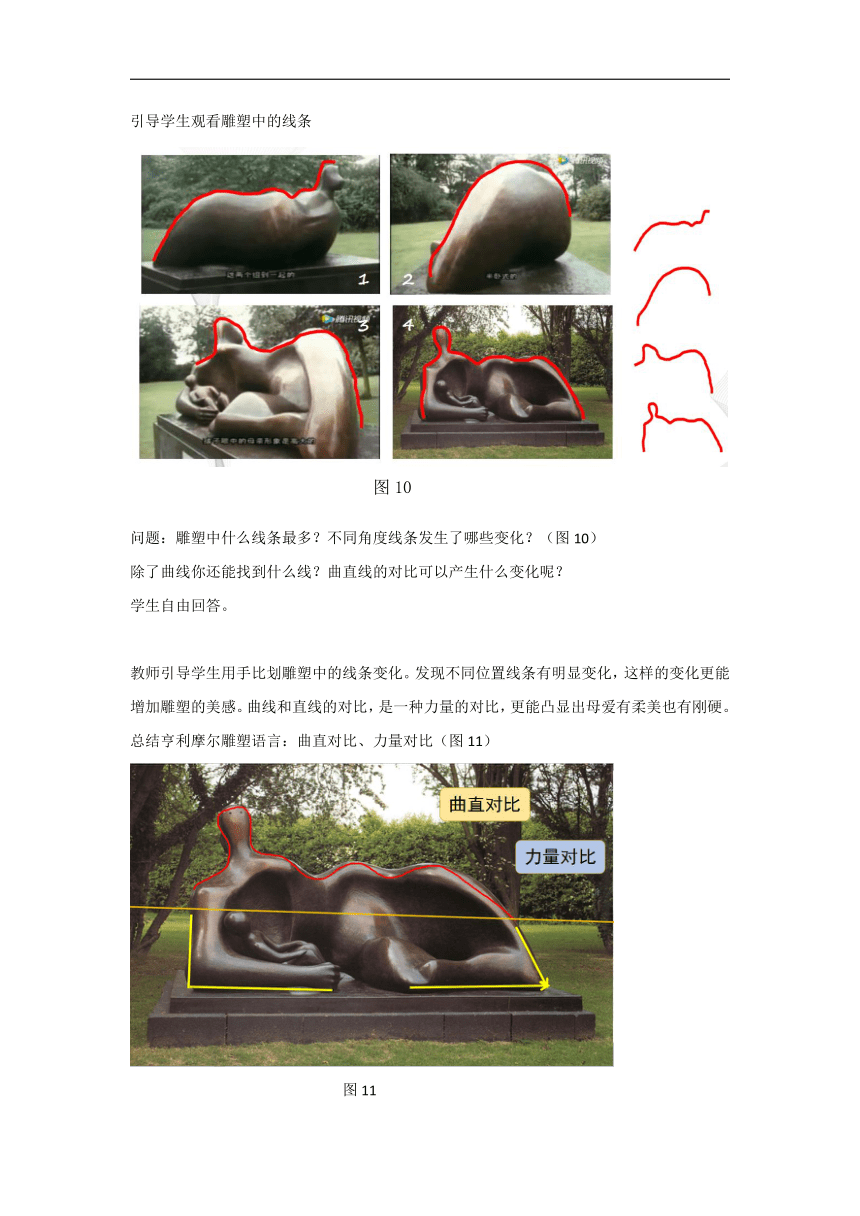

引导学生观看雕塑中的线条

图10

问题:雕塑中什么线条最多?不同角度线条发生了哪些变化?(图10)

除了曲线你还能找到什么线?曲直线的对比可以产生什么变化呢?

学生自由回答。

教师引导学生用手比划雕塑中的线条变化。发现不同位置线条有明显变化,这样的变化更能增加雕塑的美感。曲线和直线的对比,是一种力量的对比,更能凸显出母爱有柔美也有刚硬。

总结亨利摩尔雕塑语言:曲直对比、力量对比(图11)

图11

(3)局部分析,感受摩尔意图:

问题:母亲为什么不看怀中的孩子,画家想表达什么意思?(图12)

图12

教师请学生观察雕塑中小孩的样子。

问题:婴儿在母亲的怀抱中的动态是什么样的?是什么给了他如此安全的感觉?

追问:如果把母亲比作山脉,那么母亲怀中凹陷进去的部位像什么?

学生自由回答。

预设:小孩安详的躺在母亲的怀中,臂膀和母亲的胸怀给了孩子安全感觉;教师引导学生观看母亲怀中的洞。

母亲的胸部与腿部的大洞对比,富有凹凸的变化,感受雕塑中大小对比,在凹凸之间时而清晰时而模糊,有一定的虚实变化。

教师出示板书:凹陷 大小变化 虚实变化(图13)

图13

过渡语:除了大家看到的大山洞,我们还能找到一个小山洞,你找到了吗?

师生互动探究摩尔之孔。

①教师放大镜引导学生观看亨利摩尔雕塑下面的孔。

问题:猜一猜,亨利摩尔为什么在下面打一个洞?(图14)

预设:联系亨利摩尔小时候的故事,地下室拿苹果的故事,解读亨利摩尔想看到光亮的心情,所以摩尔的雕塑都会有带来光亮的孔,这也是他的一大艺术特色,被称为摩尔之孔。(图15)

图14 图15

②教师出示几个亨利摩尔作品的局部,加深学生对摩尔之孔的认识。

教师小结。

凹陷、空洞的创作手法是着衣母婴像的主要创作手法。

二、“感悟”摩尔雕塑灵感,理解作品来源

过渡语:大家都知道亨利摩尔把母亲比作大自然的山,雕塑的背面看又有些像巨石,一切似乎与大自然有着联系,究竟亨利摩尔的雕塑灵感来源于什么呢?看!

(1)教师出示贝壳、骨骼、鹅卵石、树根、石块等图片。(图16、17、18、19、20)

提出要求:小组合作,可以看一看,找一找,比一比,找到亨利摩尔的设计灵感。

图16 图17 图18

图19 图20

(2)小组讨论探究:

教师出示亨利摩尔的其它雕塑作品

图21

问题:你能从雕塑中找到亨利摩尔的艺术灵感吗?(图21)

学生小组探究,展示汇报。

预设:鹅卵石光滑的质感、贝壳自然的凹陷、树根骨头的造型等。

追问:亨利摩尔的雕塑和这些自然事物的形态有什么不同?

小结:以自然为对象进行创作表现,汲取自然的自然形态之美,作品来源于自然,又超越自然,进行联想与组合的艺术加工。

三、“升华”摩尔雕塑情感

拓展:摩尔的雕塑与自然的融合,摩尔用特殊的质感与环境色的变化,赋予雕塑特有的艺术语言。(引用摩尔的话)(图22)

图22

四、要求:写一写自己对亨利摩尔新的认识。

五、小结。

学生小结:读一读自己学习了本课对亨利摩尔的认识。

教师小结:雕塑是亨利摩尔表达个人情感的一种艺术形式,他的作品灵感来源于自然,他的作品又陈列在自然中,与蓝天、阳光、雨露为伴,今天我们队亨利摩尔的学习只是冰山一角,以后有机会一定要去英国,亲身感受一下亨利摩尔的雕塑,感受艺术与自然的浑然天成。

教材:《人美版五年级下册》

领域:欣赏评述

教学目标:

知识与技能:学习欣赏了解雕塑作品《着衣母婴卧像》,在雕塑作品中感受亨利摩尔雕塑的艺术风格及艺术语言。

过程与方法:结合教师引导,小组合作,多媒体欣赏,师生探究等形式感受了解亨利摩尔的艺术语言。

情感态度与价值观:在欣赏大师亨利摩尔作品中,培养学生观看欣赏作品的能力,激发学生探究艺术作品的兴趣。

教学重点:学习欣赏了解雕塑作品《着衣母婴卧像》,在雕塑作品中感受亨利摩尔雕塑的艺术风格及艺术语言。

教学难点:亨利摩尔雕塑语言的解读。

教学准备:教师(PPT) 学生:便签纸

教学过程:

导入:

谈话:这个世界上最伟大的爱莫过于母爱了,你会用什么方式表达对妈妈的爱呢?

学生自由回答。

过渡语:有位艺术家用它自己特殊的艺术形式表达了他对母亲的爱。看!

教师出示《着衣母婴卧像》雕塑的轮廓,逐步揭示摩尔的雕塑作品。

学生自由回答。

揭示作品名称及作者《着衣母婴卧像》亨利摩尔并明确艺术形式(雕塑)(图1、图2)

图1 图2

谈话:今天让我们走进这位著名的雕塑大师亨利摩尔,一起探究他的雕塑语言。

新授:

一、“品读”摩尔作品《着衣母婴卧像》,学习雕塑语言。

1.教师介绍亨利摩尔的生平。

介绍:亨利摩尔是英国著名的现代雕塑家,他从小生活在矿区,父亲是矿工,他排行老7,兄弟姐妹共八个,母亲很辛苦的将他们带大,可见亨利摩尔母亲是这么伟大,难怪他把母亲比作山一样如果。

2.教师出示亨利摩尔早期雕塑作品与后期雕塑对比。

问题:摩尔的雕塑风格发生了哪些变化?(图3、图4、图5)

图3 图4 图5

学生自由回答。

3.教师小结:忽略细节高度概括,造型夸张富有动感,凹凸不平富有变化。

4.视频欣赏《着衣母婴卧像》,从不同角度观看,挖掘摩尔雕塑语言。

(1)整体观看,造型分析

教师播放视频后截图作品四张图(正面、背面、3/4侧面、1/2侧面)

图6 图7

图8 图9

问题:同一雕塑从各个角度观看作品,它们发生了什么变化?你更喜欢哪一个角度?为什么?

学生自由回答,教师根据学生情况进行引导。

学生自由回答,教师指名。

预设:卧像更能表现母亲的伟岸和胸怀。

问题:哪一角度看起来母亲最美?为什么是这个角度?

引导学生观看到雕塑中柔美的线条

问题:哪一角度看起来更具厚重感?

预设:背面厚重感与大自然的石头联系

问题:哪一角度看起来空间感最强?

教师引导,感受雕塑空间感(配合辅助线,观看到空间感最强的角度)

教师小结板书:简洁拙朴、细节丰富 空间

(2)整体观看,线条分析

引导学生观看雕塑中的线条

图10

问题:雕塑中什么线条最多?不同角度线条发生了哪些变化?(图10)

除了曲线你还能找到什么线?曲直线的对比可以产生什么变化呢?

学生自由回答。

教师引导学生用手比划雕塑中的线条变化。发现不同位置线条有明显变化,这样的变化更能增加雕塑的美感。曲线和直线的对比,是一种力量的对比,更能凸显出母爱有柔美也有刚硬。

总结亨利摩尔雕塑语言:曲直对比、力量对比(图11)

图11

(3)局部分析,感受摩尔意图:

问题:母亲为什么不看怀中的孩子,画家想表达什么意思?(图12)

图12

教师请学生观察雕塑中小孩的样子。

问题:婴儿在母亲的怀抱中的动态是什么样的?是什么给了他如此安全的感觉?

追问:如果把母亲比作山脉,那么母亲怀中凹陷进去的部位像什么?

学生自由回答。

预设:小孩安详的躺在母亲的怀中,臂膀和母亲的胸怀给了孩子安全感觉;教师引导学生观看母亲怀中的洞。

母亲的胸部与腿部的大洞对比,富有凹凸的变化,感受雕塑中大小对比,在凹凸之间时而清晰时而模糊,有一定的虚实变化。

教师出示板书:凹陷 大小变化 虚实变化(图13)

图13

过渡语:除了大家看到的大山洞,我们还能找到一个小山洞,你找到了吗?

师生互动探究摩尔之孔。

①教师放大镜引导学生观看亨利摩尔雕塑下面的孔。

问题:猜一猜,亨利摩尔为什么在下面打一个洞?(图14)

预设:联系亨利摩尔小时候的故事,地下室拿苹果的故事,解读亨利摩尔想看到光亮的心情,所以摩尔的雕塑都会有带来光亮的孔,这也是他的一大艺术特色,被称为摩尔之孔。(图15)

图14 图15

②教师出示几个亨利摩尔作品的局部,加深学生对摩尔之孔的认识。

教师小结。

凹陷、空洞的创作手法是着衣母婴像的主要创作手法。

二、“感悟”摩尔雕塑灵感,理解作品来源

过渡语:大家都知道亨利摩尔把母亲比作大自然的山,雕塑的背面看又有些像巨石,一切似乎与大自然有着联系,究竟亨利摩尔的雕塑灵感来源于什么呢?看!

(1)教师出示贝壳、骨骼、鹅卵石、树根、石块等图片。(图16、17、18、19、20)

提出要求:小组合作,可以看一看,找一找,比一比,找到亨利摩尔的设计灵感。

图16 图17 图18

图19 图20

(2)小组讨论探究:

教师出示亨利摩尔的其它雕塑作品

图21

问题:你能从雕塑中找到亨利摩尔的艺术灵感吗?(图21)

学生小组探究,展示汇报。

预设:鹅卵石光滑的质感、贝壳自然的凹陷、树根骨头的造型等。

追问:亨利摩尔的雕塑和这些自然事物的形态有什么不同?

小结:以自然为对象进行创作表现,汲取自然的自然形态之美,作品来源于自然,又超越自然,进行联想与组合的艺术加工。

三、“升华”摩尔雕塑情感

拓展:摩尔的雕塑与自然的融合,摩尔用特殊的质感与环境色的变化,赋予雕塑特有的艺术语言。(引用摩尔的话)(图22)

图22

四、要求:写一写自己对亨利摩尔新的认识。

五、小结。

学生小结:读一读自己学习了本课对亨利摩尔的认识。

教师小结:雕塑是亨利摩尔表达个人情感的一种艺术形式,他的作品灵感来源于自然,他的作品又陈列在自然中,与蓝天、阳光、雨露为伴,今天我们队亨利摩尔的学习只是冰山一角,以后有机会一定要去英国,亲身感受一下亨利摩尔的雕塑,感受艺术与自然的浑然天成。