人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册教案【实践活动专题1】梳理与运用:了解生活中的逻辑知识

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修上册教案【实践活动专题1】梳理与运用:了解生活中的逻辑知识 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 113.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 08:00:32 | ||

图片预览

文档简介

梳理与运用:了解生活中的逻辑知识

【专题解释】

统编高中语文教材选择性必修上册第四单元的主题是“逻辑的力量”,对应“语言积累、梳理与探究”任务群。作为单元第一课时的教学活动设计,要联系学生生活和作文经验,指导学生了解“概念”的有关知识,学习逻辑的基本规律,运用逻辑知识辨识信息,把握事实真相,为提升学生逻辑思维品质、涵养理性精神奠定基础。

【预习任务】

1.课前阅读《普通逻辑》第四章《简单命题的基本要素——概念》和第九章《普通逻辑的基本规律》。

2.课前阅读《理性之光》第38~41页《逻辑谬误十七式》。

【学习任务】

任务一 阅读交流,理解“概念”

导入:讨论逻辑学要从概念开始,逻辑学中的命题、推理、论证等都离不开概念。只有弄清楚了概念,才不会被一些“偷换概念”的伎俩所欺骗。

1.阅读《普通逻辑》第四章《简单命题的基本要素——概念》,小组合作完成“学习任务单1”和“学习任务单2”。

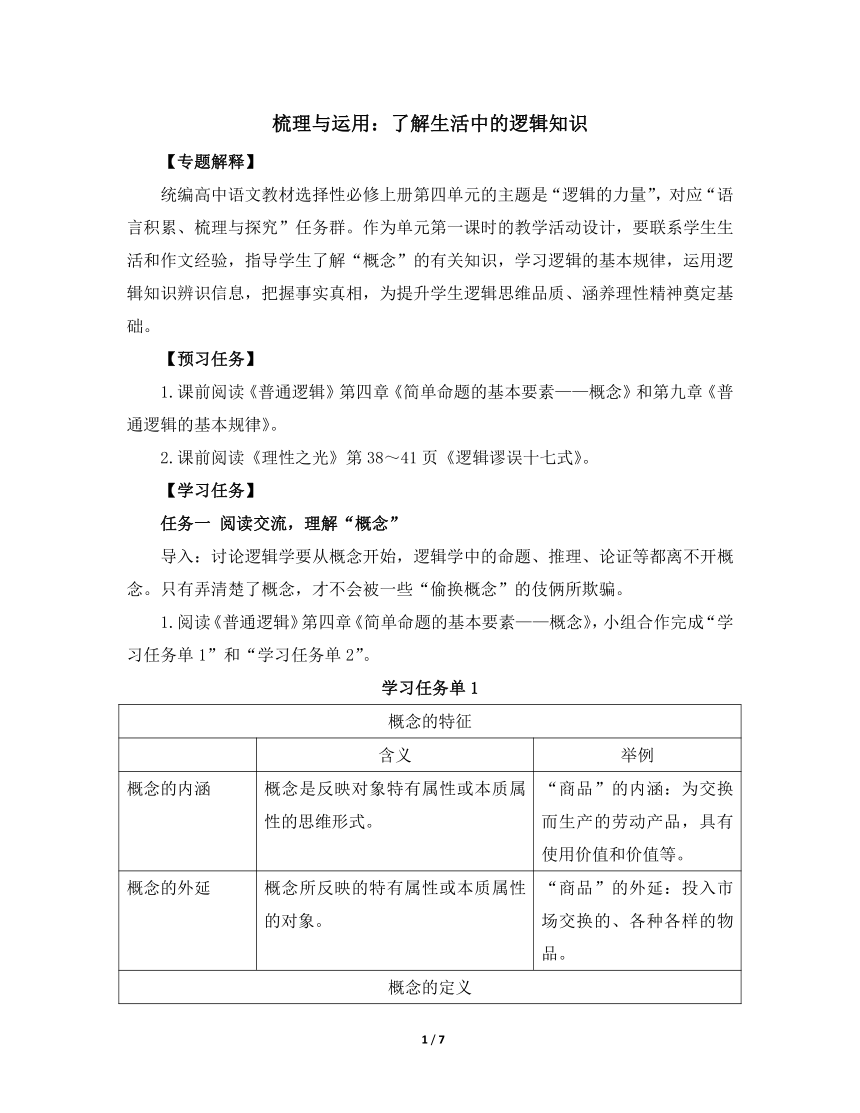

学习任务单1

概念的特征

含义 举例

概念的内涵 概念是反映对象特有属性或本质属性的思维形式。 “商品”的内涵:为交换而生产的劳动产品,具有使用价值和价值等。

概念的外延 概念所反映的特有属性或本质属性的对象。 “商品”的外延:投入市场交换的、各种各样的物品。

概念的定义

定义是揭示概念内涵的逻辑方法,给一个概念下定义就是用精练的语句将这个概念的内涵揭示出来,也就是揭示这个概念所反映的对象的特有属性或本质属性。概念的定义要遵循规则。

小结:概念的界定和使用是否准确并前后一致,是非常重要的。准确无歧义的概念是我们进一步学习命题和推理的基础,也是人们日常有效沟通的前提。学生在阅读预习的基础上完成“学习任务单1”的填写,是学习逻辑知识的第一步。

学习任务单2

概念的种类

举例 特征

单独概念 “中国”“高尔基”“鲁迅” 概念的外延仅指一个单独对象

普通概念 “国家”“革命”“城市” 概念的外延包含了很多分子的类

集合概念 “森林”“丛书”“工人阶级” 以事物的群体为反映对象的概念

非集合概念 “树”“书”“工人” 不以事物的群体为反映对象的概念

正概念 “正义战争”“勇敢” 反映对象具有某种属性的概念

负概念 “非正义战争”“不勇敢” 反映对象不具有某种属性的概念

概念间的关系

举例 特征

相容 关系 全同关系 “北京”与“中华人民共和国首都” 两个概念的外延完全重合

交叉关系 “医生”与“科学家” 两个概念的部分外延重合

种属关系 “大学生”与“学生” 一个概念的部分外延与另一个概念的全部外延重合

属种关系 “规律”与“经济规律”

不相容关系 矛盾关系 “金属”与“非金属” 两个概念的外延没有任何一部分重合

反对关系 “好”与“坏”

2.运用概念知识,辨别生活中常见的逻辑错误。

问题①:“纯天然”食品放心吗?

问题②:“量子挂坠”戴在胸前能防癌吗?

问题③:不转发就是不爱父母吗?

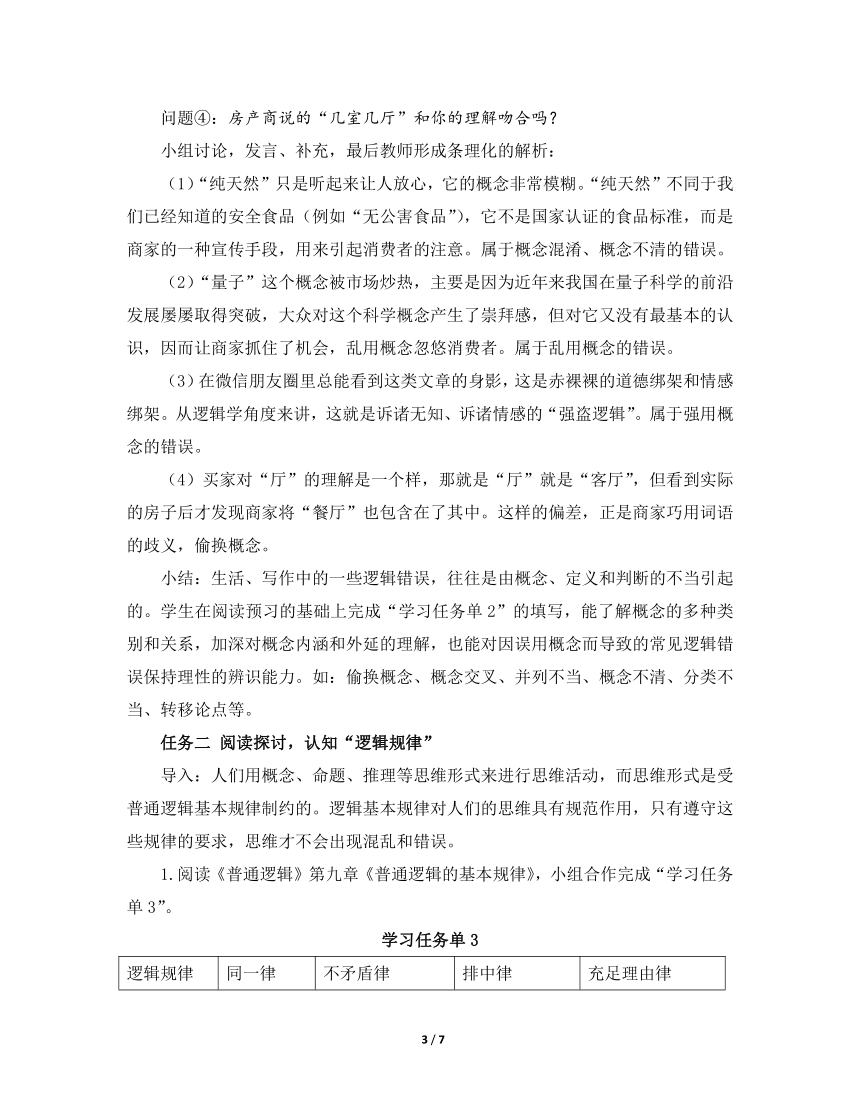

问题④:房产商说的“几室几厅”和你的理解吻合吗?

小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)“纯天然”只是听起来让人放心,它的概念非常模糊。“纯天然”不同于我们已经知道的安全食品(例如“无公害食品”),它不是国家认证的食品标准,而是商家的一种宣传手段,用来引起消费者的注意。属于概念混淆、概念不清的错误。

(2)“量子”这个概念被市场炒热,主要是因为近年来我国在量子科学的前沿发展屡屡取得突破,大众对这个科学概念产生了崇拜感,但对它又没有最基本的认识,因而让商家抓住了机会,乱用概念忽悠消费者。属于乱用概念的错误。

(3)在微信朋友圈里总能看到这类文章的身影,这是赤裸裸的道德绑架和情感绑架。从逻辑学角度来讲,这就是诉诸无知、诉诸情感的“强盗逻辑”。属于强用概念的错误。

(4)买家对“厅”的理解是一个样,那就是“厅”就是“客厅”,但看到实际的房子后才发现商家将“餐厅”也包含在了其中。这样的偏差,正是商家巧用词语的歧义,偷换概念。

小结:生活、写作中的一些逻辑错误,往往是由概念、定义和判断的不当引起的。学生在阅读预习的基础上完成“学习任务单2”的填写,能了解概念的多种类别和关系,加深对概念内涵和外延的理解,也能对因误用概念而导致的常见逻辑错误保持理性的辨识能力。如:偷换概念、概念交叉、并列不当、概念不清、分类不当、转移论点等。

任务二 阅读探讨,认知“逻辑规律”

导入:人们用概念、命题、推理等思维形式来进行思维活动,而思维形式是受普通逻辑基本规律制约的。逻辑基本规律对人们的思维具有规范作用,只有遵守这些规律的要求,思维才不会出现混乱和错误。

1.阅读《普通逻辑》第九章《普通逻辑的基本规律》,小组合作完成“学习任务单3”。

学习任务单3

逻辑规律 同一律 不矛盾律 排中律 充足理由律

符号 A是A A不是非A,A和非A必有一假 A和非A必有一真 A真,是因为B真,B也能推出A

例子 喜马拉雅山是世界上最高的山 任意一个负数 都不是非负数 这个数要么是0,要么不是0 三角形,内角度数之和为180度

小结:掌握逻辑规律——同一律、不矛盾律、排中律和充足理由律,在思考和写文章时,才能保证思维的确定性、不矛盾性和一惯性。

2.分析下面的例子,说说逻辑规律的正误。

例1:3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了一但已经永远地睡着了。这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。(《在马克思墓前的讲话》)

例2:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。(《韩非子·难一》)》

例3:有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。(《统编高中语文教材选择性必修上册第四单元》)》

例4:但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。(《拿来主义》)

小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)例1作为演讲稿的开篇,出现了“思想家”“一个人”“他”“这个人”“巨人”多个称谓,看似违背了概念上的同一性,但在同一情境中的指向是确切的,即马克思本人。多个称谓的变换使用,更显作者感情上的悲痛与不舍,与悼念性演讲稿的功用吻合。

(2)楚人既说他的盾任何东西都不能刺穿(这句话实际上蕴含“我的矛不能刺穿我的盾”),又说他的矛可以刺穿任何东西(这句话实际上蕴含“我的矛能刺穿我的盾”)。这样,前者和后者相互否定,使得他不能自圆其说,违背了“不矛盾律”。

(3)“值得读”和“不值得读”互相矛盾,两者没有中间状态,违背了“排中律”。

(4)作者在写完“送来”的危害后,直接说我们要“拿来”,但并没有说明为什么,这是有问题的。因为这只能论证不要“送来”,却不能推出要“拿来”,违背了“充足理由律”。

小结:思维的确定性表现为概念、命题的自身同一,前后一贯,不自相矛盾。学生学习普通逻辑的基本规律,可以更好地辨识信息,审慎思考,准确表达。

任务三 游戏推理,激趣识真

导入:逻辑学的基础知识就隐藏在我们的日常生活中。下面,呈现一些有趣的逻辑题目和生活中熟知的故事,请同学们来说说这其中的逻辑知识,体验逻辑学的乐趣。

1.呈现逻辑题目,学生分析。

题目①:在生活中,一些人会反复洗手、反复地对餐具高温消毒、反复地检查门锁等,重复这类无意义的动作且自己感到十分烦恼和苦闷,这被称为强迫症。王强每天洗手的次数超过普通人的20倍,看来,王强得了强迫症。以下哪项如果为真,将对上述结论构成最有力的质疑?( )

A.王强在洗手时并没有感到任何的烦恼和苦闷。

B.王强的工作性质是需要洁净卫生的。

C.王强家人的洗手次数都比普通人高。

D.王强并没有检查门锁的习惯,甚至有一次还忘记了锁家门,结果被盗。

题目②:学校在为失学儿童义捐活动中收到两笔没有署真名的捐款,经过多方查找,可以断定是周、吴、郑、王中的其中两个人捐的。经询问:

周说:“不是我捐的。” 吴说:“是王捐的。”

郑说:“是吴捐的。” 王说:“我肯定没有捐。

最后经过详细调查,证实四个人中有两个人说的是真话。根据已知条件,请你判断下列哪项可能为真。( )

A.是吴和王捐的。

B.是周和王捐的。

C.是郑和王捐的。

D.是郑和吴捐的。

2.小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)正确答案是A。本题考查的是对概念内涵的把握程度和充足理由律。

根据题意,强迫症有两个关键点(概念的内涵)——重复无意义的动作、对这种行为感到烦恼和苦闷,两者缺一不可。已知王强现在的表现只是洗手次数比普通人多,选项A表明王强在重复洗手时的心理状态并不是烦恼和苦闷,也就表明王强并不满足强迫症的第二个重要特征,而其他三个选项均没有这样的体现,因此该选项是最有力的质疑。

(2)正确答案是C。本题考查命题之间的矛盾规律。

第一步:找突破口。吴说的和王说的是矛盾关系,即“一真一假”。再根据题意,有“两真两假”,从而可以得到周说的和郑说的也是“一真一假”的矛盾关系。

第二步:先假设其中一个为真。不妨设周说的为真,郑说的为假,从而可以得到“周没有捐,吴没有捐”的结论,再根据题中“只有两人捐款”的信息,可以得到“郑和王捐款”。

第三步:根据假设结果,再回过头来推理可知:吴说的为真,王说的为假。各方面均符合题意,再结合题目选项,从而可以直接得出答案为C。

【课外练习】

以孙立《理性之光》第38~41页《逻辑谬误十七式》为参照,熟悉生活中常见的逻辑谬误类型,并完成下题。

学校里很多同学都买限量版的球鞋,所以我也要让父母给我买一双。

请分析上述论证存在何种逻辑谬误。

答案:

题中的说法犯了“强加因果”“诉诸大众”的逻辑谬误。这种谬误以被广泛接纳为理由服人,试图说明很多人都在做同一件事情,都相信同一件事物,这件事情就是对的。

1 / 7

【专题解释】

统编高中语文教材选择性必修上册第四单元的主题是“逻辑的力量”,对应“语言积累、梳理与探究”任务群。作为单元第一课时的教学活动设计,要联系学生生活和作文经验,指导学生了解“概念”的有关知识,学习逻辑的基本规律,运用逻辑知识辨识信息,把握事实真相,为提升学生逻辑思维品质、涵养理性精神奠定基础。

【预习任务】

1.课前阅读《普通逻辑》第四章《简单命题的基本要素——概念》和第九章《普通逻辑的基本规律》。

2.课前阅读《理性之光》第38~41页《逻辑谬误十七式》。

【学习任务】

任务一 阅读交流,理解“概念”

导入:讨论逻辑学要从概念开始,逻辑学中的命题、推理、论证等都离不开概念。只有弄清楚了概念,才不会被一些“偷换概念”的伎俩所欺骗。

1.阅读《普通逻辑》第四章《简单命题的基本要素——概念》,小组合作完成“学习任务单1”和“学习任务单2”。

学习任务单1

概念的特征

含义 举例

概念的内涵 概念是反映对象特有属性或本质属性的思维形式。 “商品”的内涵:为交换而生产的劳动产品,具有使用价值和价值等。

概念的外延 概念所反映的特有属性或本质属性的对象。 “商品”的外延:投入市场交换的、各种各样的物品。

概念的定义

定义是揭示概念内涵的逻辑方法,给一个概念下定义就是用精练的语句将这个概念的内涵揭示出来,也就是揭示这个概念所反映的对象的特有属性或本质属性。概念的定义要遵循规则。

小结:概念的界定和使用是否准确并前后一致,是非常重要的。准确无歧义的概念是我们进一步学习命题和推理的基础,也是人们日常有效沟通的前提。学生在阅读预习的基础上完成“学习任务单1”的填写,是学习逻辑知识的第一步。

学习任务单2

概念的种类

举例 特征

单独概念 “中国”“高尔基”“鲁迅” 概念的外延仅指一个单独对象

普通概念 “国家”“革命”“城市” 概念的外延包含了很多分子的类

集合概念 “森林”“丛书”“工人阶级” 以事物的群体为反映对象的概念

非集合概念 “树”“书”“工人” 不以事物的群体为反映对象的概念

正概念 “正义战争”“勇敢” 反映对象具有某种属性的概念

负概念 “非正义战争”“不勇敢” 反映对象不具有某种属性的概念

概念间的关系

举例 特征

相容 关系 全同关系 “北京”与“中华人民共和国首都” 两个概念的外延完全重合

交叉关系 “医生”与“科学家” 两个概念的部分外延重合

种属关系 “大学生”与“学生” 一个概念的部分外延与另一个概念的全部外延重合

属种关系 “规律”与“经济规律”

不相容关系 矛盾关系 “金属”与“非金属” 两个概念的外延没有任何一部分重合

反对关系 “好”与“坏”

2.运用概念知识,辨别生活中常见的逻辑错误。

问题①:“纯天然”食品放心吗?

问题②:“量子挂坠”戴在胸前能防癌吗?

问题③:不转发就是不爱父母吗?

问题④:房产商说的“几室几厅”和你的理解吻合吗?

小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)“纯天然”只是听起来让人放心,它的概念非常模糊。“纯天然”不同于我们已经知道的安全食品(例如“无公害食品”),它不是国家认证的食品标准,而是商家的一种宣传手段,用来引起消费者的注意。属于概念混淆、概念不清的错误。

(2)“量子”这个概念被市场炒热,主要是因为近年来我国在量子科学的前沿发展屡屡取得突破,大众对这个科学概念产生了崇拜感,但对它又没有最基本的认识,因而让商家抓住了机会,乱用概念忽悠消费者。属于乱用概念的错误。

(3)在微信朋友圈里总能看到这类文章的身影,这是赤裸裸的道德绑架和情感绑架。从逻辑学角度来讲,这就是诉诸无知、诉诸情感的“强盗逻辑”。属于强用概念的错误。

(4)买家对“厅”的理解是一个样,那就是“厅”就是“客厅”,但看到实际的房子后才发现商家将“餐厅”也包含在了其中。这样的偏差,正是商家巧用词语的歧义,偷换概念。

小结:生活、写作中的一些逻辑错误,往往是由概念、定义和判断的不当引起的。学生在阅读预习的基础上完成“学习任务单2”的填写,能了解概念的多种类别和关系,加深对概念内涵和外延的理解,也能对因误用概念而导致的常见逻辑错误保持理性的辨识能力。如:偷换概念、概念交叉、并列不当、概念不清、分类不当、转移论点等。

任务二 阅读探讨,认知“逻辑规律”

导入:人们用概念、命题、推理等思维形式来进行思维活动,而思维形式是受普通逻辑基本规律制约的。逻辑基本规律对人们的思维具有规范作用,只有遵守这些规律的要求,思维才不会出现混乱和错误。

1.阅读《普通逻辑》第九章《普通逻辑的基本规律》,小组合作完成“学习任务单3”。

学习任务单3

逻辑规律 同一律 不矛盾律 排中律 充足理由律

符号 A是A A不是非A,A和非A必有一假 A和非A必有一真 A真,是因为B真,B也能推出A

例子 喜马拉雅山是世界上最高的山 任意一个负数 都不是非负数 这个数要么是0,要么不是0 三角形,内角度数之和为180度

小结:掌握逻辑规律——同一律、不矛盾律、排中律和充足理由律,在思考和写文章时,才能保证思维的确定性、不矛盾性和一惯性。

2.分析下面的例子,说说逻辑规律的正误。

例1:3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了一但已经永远地睡着了。这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。(《在马克思墓前的讲话》)

例2:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。(《韩非子·难一》)》

例3:有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。(《统编高中语文教材选择性必修上册第四单元》)》

例4:但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。(《拿来主义》)

小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)例1作为演讲稿的开篇,出现了“思想家”“一个人”“他”“这个人”“巨人”多个称谓,看似违背了概念上的同一性,但在同一情境中的指向是确切的,即马克思本人。多个称谓的变换使用,更显作者感情上的悲痛与不舍,与悼念性演讲稿的功用吻合。

(2)楚人既说他的盾任何东西都不能刺穿(这句话实际上蕴含“我的矛不能刺穿我的盾”),又说他的矛可以刺穿任何东西(这句话实际上蕴含“我的矛能刺穿我的盾”)。这样,前者和后者相互否定,使得他不能自圆其说,违背了“不矛盾律”。

(3)“值得读”和“不值得读”互相矛盾,两者没有中间状态,违背了“排中律”。

(4)作者在写完“送来”的危害后,直接说我们要“拿来”,但并没有说明为什么,这是有问题的。因为这只能论证不要“送来”,却不能推出要“拿来”,违背了“充足理由律”。

小结:思维的确定性表现为概念、命题的自身同一,前后一贯,不自相矛盾。学生学习普通逻辑的基本规律,可以更好地辨识信息,审慎思考,准确表达。

任务三 游戏推理,激趣识真

导入:逻辑学的基础知识就隐藏在我们的日常生活中。下面,呈现一些有趣的逻辑题目和生活中熟知的故事,请同学们来说说这其中的逻辑知识,体验逻辑学的乐趣。

1.呈现逻辑题目,学生分析。

题目①:在生活中,一些人会反复洗手、反复地对餐具高温消毒、反复地检查门锁等,重复这类无意义的动作且自己感到十分烦恼和苦闷,这被称为强迫症。王强每天洗手的次数超过普通人的20倍,看来,王强得了强迫症。以下哪项如果为真,将对上述结论构成最有力的质疑?( )

A.王强在洗手时并没有感到任何的烦恼和苦闷。

B.王强的工作性质是需要洁净卫生的。

C.王强家人的洗手次数都比普通人高。

D.王强并没有检查门锁的习惯,甚至有一次还忘记了锁家门,结果被盗。

题目②:学校在为失学儿童义捐活动中收到两笔没有署真名的捐款,经过多方查找,可以断定是周、吴、郑、王中的其中两个人捐的。经询问:

周说:“不是我捐的。” 吴说:“是王捐的。”

郑说:“是吴捐的。” 王说:“我肯定没有捐。

最后经过详细调查,证实四个人中有两个人说的是真话。根据已知条件,请你判断下列哪项可能为真。( )

A.是吴和王捐的。

B.是周和王捐的。

C.是郑和王捐的。

D.是郑和吴捐的。

2.小组讨论,发言、补充,最后教师形成条理化的解析:

(1)正确答案是A。本题考查的是对概念内涵的把握程度和充足理由律。

根据题意,强迫症有两个关键点(概念的内涵)——重复无意义的动作、对这种行为感到烦恼和苦闷,两者缺一不可。已知王强现在的表现只是洗手次数比普通人多,选项A表明王强在重复洗手时的心理状态并不是烦恼和苦闷,也就表明王强并不满足强迫症的第二个重要特征,而其他三个选项均没有这样的体现,因此该选项是最有力的质疑。

(2)正确答案是C。本题考查命题之间的矛盾规律。

第一步:找突破口。吴说的和王说的是矛盾关系,即“一真一假”。再根据题意,有“两真两假”,从而可以得到周说的和郑说的也是“一真一假”的矛盾关系。

第二步:先假设其中一个为真。不妨设周说的为真,郑说的为假,从而可以得到“周没有捐,吴没有捐”的结论,再根据题中“只有两人捐款”的信息,可以得到“郑和王捐款”。

第三步:根据假设结果,再回过头来推理可知:吴说的为真,王说的为假。各方面均符合题意,再结合题目选项,从而可以直接得出答案为C。

【课外练习】

以孙立《理性之光》第38~41页《逻辑谬误十七式》为参照,熟悉生活中常见的逻辑谬误类型,并完成下题。

学校里很多同学都买限量版的球鞋,所以我也要让父母给我买一双。

请分析上述论证存在何种逻辑谬误。

答案:

题中的说法犯了“强加因果”“诉诸大众”的逻辑谬误。这种谬误以被广泛接纳为理由服人,试图说明很多人都在做同一件事情,都相信同一件事物,这件事情就是对的。

1 / 7