选择性必修三第2课中华文化的世界意义课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修三第2课中华文化的世界意义课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 16:11:12 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第2课 中华文化的世界意义

【课程标准】 从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

北京冬奥会,从开幕式上的“迎客松”“二十四节气”,到闭幕式上的“送别柳”“十二生肖”,中华文化与冰雪文化交相辉映。赛场内外,中华文化元素与奥林匹克精神完美融合。中国以坚定的文化自信,同世界各国“一起向未来”。

目录

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

学习聚焦:

中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

学习聚焦:

中华文化的传播,促进了世界文明的发展。

课程标准:从人类文明发展和世界文化交流角度,认识中华文化的世界意义。

兼收并蓄外来文化

辐射传播影响海外

第一章

WENHUA

WENHUA

兼收并蓄

(中华文化在交流中发展)

你可知中国的第一座佛寺?始建于何时?

汉明帝刘庄梦佛

(一)佛教传入

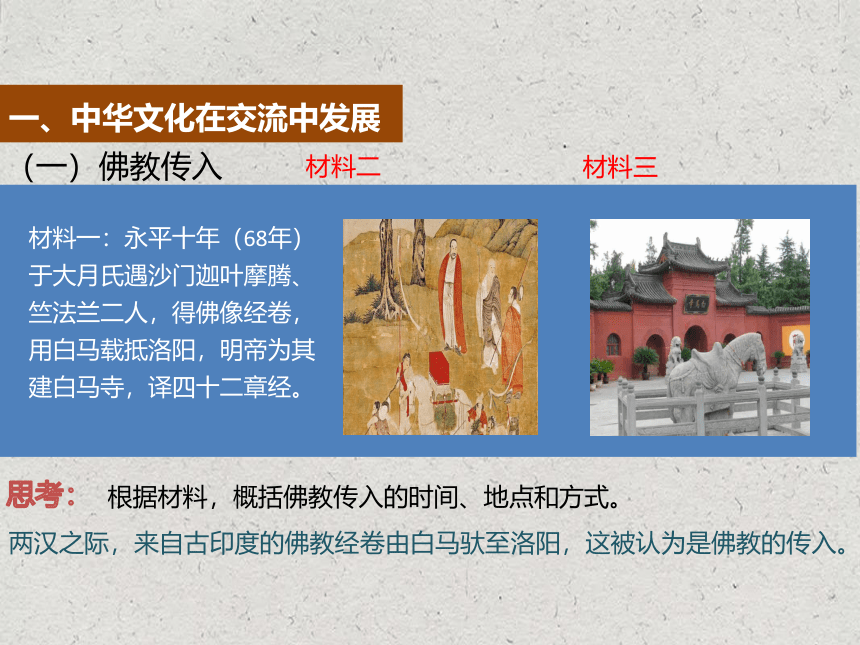

材料一:永平十年(68年)于大月氏遇沙门迦叶摩腾、竺法兰二人,得佛像经卷,用白马载抵洛阳,明帝为其建白马寺,译四十二章经。

材料二

材料三

根据材料,概括佛教传入的时间、地点和方式。

思考:

两汉之际,来自古印度的佛教经卷由白马驮至洛阳,这被认为是佛教的传入。

一、中华文化在交流中发展

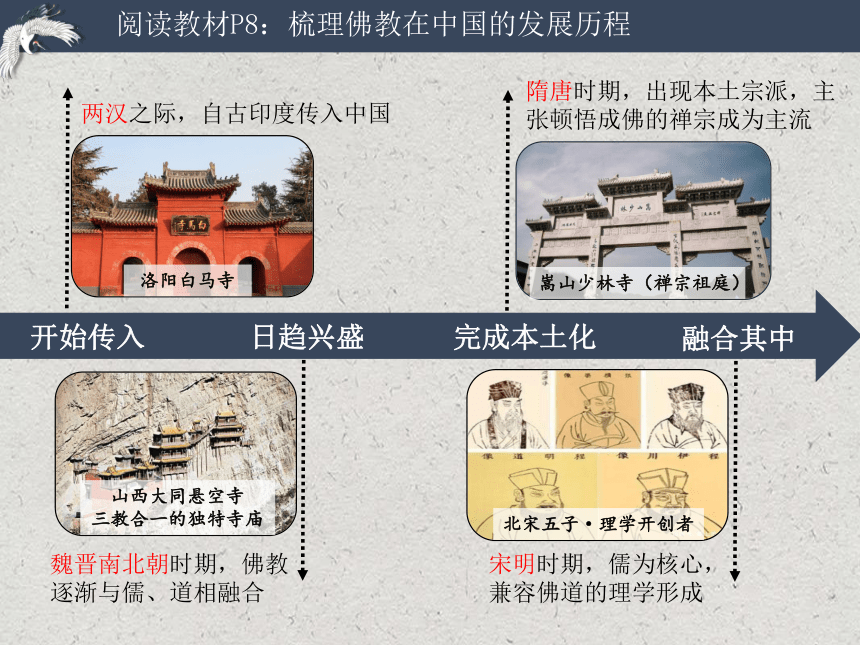

阅读教材P8:梳理佛教在中国的发展历程

两汉之际,自古印度传入中国

魏晋南北朝时期,佛教逐渐与儒、道相融合

隋唐时期,出现本土宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流

宋明时期,儒为核心,兼容佛道的理学形成

开始传入

日趋兴盛

完成本土化

融合其中

洛阳白马寺

嵩山少林寺(禅宗祖庭)

山西大同悬空寺

三教合一的独特寺庙

北宋五子·理学开创者

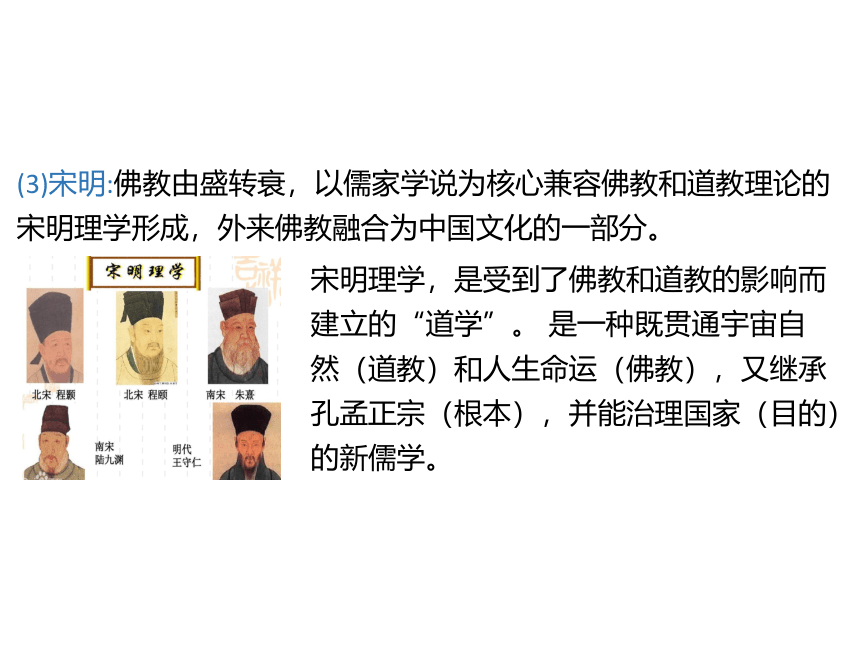

(3)宋明:佛教由盛转衰,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,外来佛教融合为中国文化的一部分。

宋明理学,是受到了佛教和道教的影响而建立的“道学”。 是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。

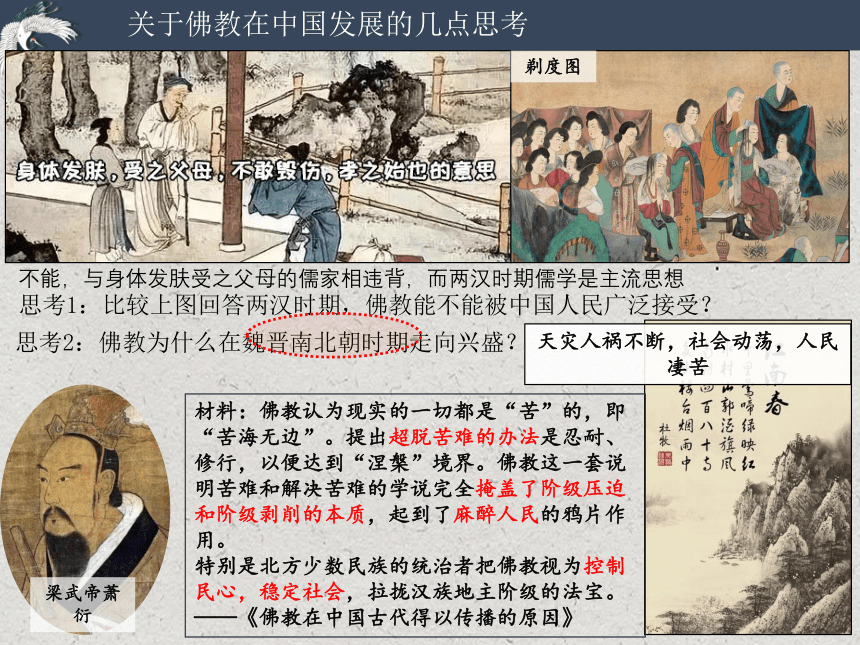

关于佛教在中国发展的几点思考

梁武帝萧衍

剃度图

思考1:比较上图回答两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

思考2:佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

材料:佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——《佛教在中国古代得以传播的原因》

天灾人祸不断,社会动荡,人民凄苦

不能,与身体发肤受之父母的儒家相违背,而两汉时期儒学是主流思想

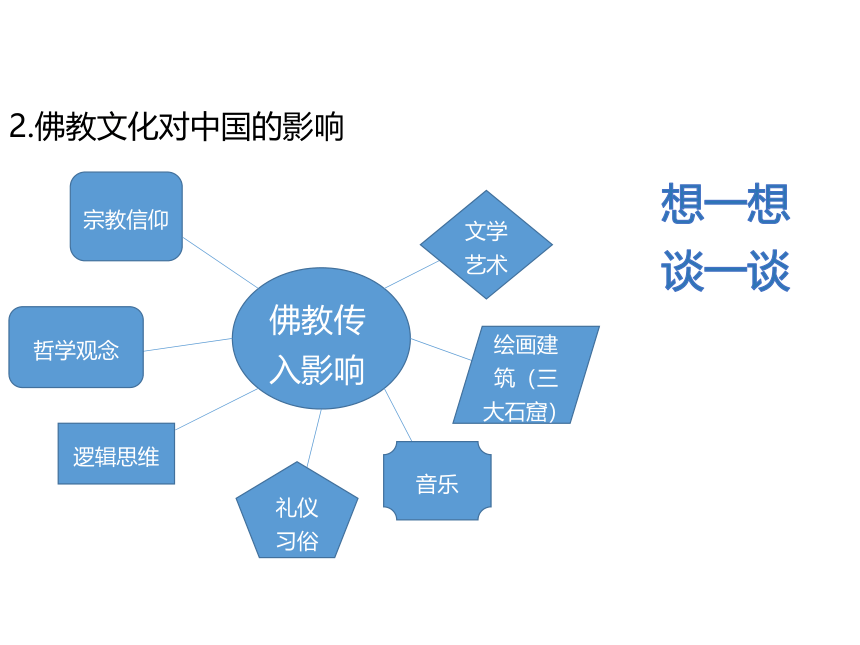

2.佛教文化对中国的影响

佛教传入影响

文学艺术

绘画建筑(三大石窟)

音乐

礼仪习俗

宗教信仰

哲学观念

逻辑思维

想一想

谈一谈

关于佛教在中国发展的几点思考

思考4:佛教文化的传入对中国人产生的深刻影响?

消极影响:

佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响;

佛教盛行,广修寺庙,耗费大量钱财,很多劳动力不事生产,严重影响到政府利益。

积极影响:

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

佛教有关成语:

一丝不挂

一尘不染

三生有幸

大彻大悟

前因后果

自作自受

五体投地

生老病死

云冈石窟露天大佛

“一团和气”图

青瓷莲花尊

湖州飞英塔

“佛系三连”

都行

可以

没关系

(西学东渐)结合教材,梳理西方文化在中国的传播历程

明末清初

19C中叶

19C末20C初

初始阶段

利玛窦、汤若望等带来天文、地理、数学等西方新知识

进一步传入

“师夷长技以制夷”→“中学为体,西学为用”

全面深入

“资产阶级”救亡图存→无产阶级探寻中国出路

“百日维新” 形成思想解放(维新思想)

“辛亥革命” 革命思想传播(三民主义)

“新文化运动” 民主科学思想传播,后期马克思主义

(十月革命后开始接受马克思主义;五四运动大大促进马克思主义传播)

《几何原本》《泰西水法》

《坤舆万国全图》

林则徐 魏源

京师同文馆 江南制造总局翻译馆

主动学习

科学知识

被动学习

救亡图存

逐步深入

器物

制度

思想

?

探究:19世纪中叶,鸦片战争打开中国大门后,西学是如何影响中国文化的?

a.清政府培养西学人才

(1)1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立。

(2)1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

(3)派遣留学生(严复、詹天佑)。

b.推动中国人的救亡图存运动

(1)封建士大夫提倡“经世致用”

(2)戊戌变法运动—学习君主立宪制

(3)新文化运动—“民主”与“科学”

(4)五四运动—“马克思主义”

思考:近代中国对西方的学习经历一个怎样的过程?

一、中体西用——师夷长技

(19世纪60—90年代;地主阶级洋务派)

二、维新思想—君主立宪

(19世纪末;资产阶级改良派)

三、革命思想—君主共和

(19世纪末20世纪初,资产阶级革命派)

四、新文化运动—民主科学

(20世纪初,资产阶级激进的民主主义者)

器 物

政治制度

思想文化

拓展:近代传统儒学与西学的关系演变历程

材料1:中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,而必无悖于经义。

夫不可变者伦纪也。非法制也:圣道也.非器械也;心术也,非工艺也 。

──引自张之洞《劝学篇》

材料2:“《孔子改制考》,教人读古书,不当求诸章句训诂名物制度之末,当求其义理。所谓义理者,又非言心言性,乃在古人创法立制之精意。”

——梁启超评《孔子改制考》

材料3:国学大师钱玄同主张 “惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。

材料4:新文化运动期间的一副对联:

白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议

古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

中学为体,西学为用

利用儒学,托古改制

否定儒学,全盘西化

两次鸦片战争后,清政府妄图仅仅引进资本主义国家新的军事和生产技术来达到维护清政府封建统治的目的。

甲午战争后,维新派借助孔子使宣传维新变法具有合理性,以期减少变法阻力。

袁世凯为复辟帝制,在文化领域掀起“尊孔复古”逆流,陈独秀等进步知识分子对旧思想、旧文化、旧礼教等彻底批判以救中国。

社会存在决定社会意识

第二章

WENHUA

WENHUA

辐射传播

(中华文化对世界的影响)

唐代仕女图

日本和服图

韩国首尔景福宫

日本法隆寺

唐长安平面图

平城京平面图

日本学习、改造中国的饮茶方式,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

阅读教材概括中华文化对世界的影响(对东亚及东南亚)

汉字

谚文

假名

喃字

汉字

公元前4世纪——公元3世纪

各国在汉字的基础上,创造了本国文字。(朝鲜创造出谚文;日本创造出假名;越南创造出喃字)

儒学

3—5世纪

儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(隋唐以后,朝鲜、日本等国将儒学经典作为教科书,儒学成为官学。)

佛教

大约4世纪以后

佛教经中国传入朝鲜、日本等地。

韩国佛国寺

日本·唐招提寺

日本平城京东大寺

制度

7世纪

日本仿唐制实行大化改新

日本·孝德天皇

(中央集权制、土地制度、赋税制度)

此外,朝鲜政治制度,越南教育体制和科举制度都仿中国

建筑

阅读教材概括中华文化对世界的影响(对东亚及东南亚)

诗文

P11学思之窗

在古代朝鲜和日本有许多使用汉字的诗人,他们留下了脍炙人口的诗句。如:上国羁栖久,多惭万里人。那堪颜氏巷,得接孟家邻。守道惟稽古,交情岂惮贫。他乡少知己,莫厌访君频。

——9世纪朝鲜人崔致远《长安旅舍与于慎微长官接邻》

汉业乃公三尺剑,昭陵无骨一杯羹。元勋尽供菹醢(zū hǎi )肉,史册虚传带砺盟。久见中原争逐鹿,谁教四海始休兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚。 ——17世纪日本人那波守之《读汉高帝纪》

阅读下列诗句,体会中华文化对朝鲜、日本的影响?

参考答案:两首诗都是外国人使用汉字创作的律诗,既有律诗格式要求(对仗、平仄、押韵等),也有使用历史典故,充分体现作者对中华文化的熟悉和理解,可见中华文化对日本、朝鲜的深刻影响。

其他影响

(音乐、律令、服饰、绘画、饮食、节日、习俗……)

中华文化对世界的影响(对欧洲)

造纸术 (8世纪经由阿拉伯人于12世纪传至西欧)

指南针 (12世纪末13世纪初经由阿拉伯人于13世纪传至西欧)

火药 (13世纪经由阿拉伯人于14世纪传至西欧)

活字印刷术(经由波斯人于15世纪传至西欧)

中国古代最具代表性的科学技术成就

先后顺序

图册P11

中国古代四大发明对西欧社会产生的影响

壹造纸术②

纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起到了重要作用。

贰指南针①

指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

叁火药④

推动欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,靠冷兵器耀武扬威的骑士阶层日渐衰弱。

肆印刷术③

活字印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

辩一辩路线

总之,这三大发明预告了资产阶级社会的到来,加快了欧洲向近代社会的转型!

3、14-15世纪

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

明代中国的航海事业,海外贸易,海外移民,都有了进一步的发展,非前朝可比。

——马克垚主编《世界文明史(第二版)》

16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学及科技、文学等成就也相继传入欧洲,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

饮茶成为欧洲人日常生活中不可缺少的内容

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

中华文化在欧洲的传播(16—18世纪)

中国文化

火药

指南针

活字印刷术

建筑

制度

诗文

历法

佛教

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

茶文化

东传

图示小结:中华文化对世界的影响(西传+东传)

律令

绘画、音乐、习俗……

造纸术

园林建筑……

以儒家思想为基础的中华文化的影响

(1)儒家学说关注现实的人伦道德,在此基础上逐渐形成以礼入法,以礼如俗的礼文化,适应了人类普遍的道德要求。

(2)儒家思想的发展,本身也是不断汲取“营养”的过程。(孔子的“仁”、孟子的“仁政,发展到董仲舒,已经渗透了法家和道家思想,到了隋唐,更是渗透了佛教和道教思想。”)

(3)基于儒家思想的中华文化在唐朝时对周边地区的辐射,形成主流倾向。东亚各国在学习中国文化的同时,使之本土化,反过来又对中国文化产生影响。

东西方之间思想文化交流的影响:

对西方:(1)儒学传入西方,转变了西方思想家的思维模式,对启蒙运动和法国大革命产生了重要影响。

(2)中国的四大发明传入西方,指南针促进了远洋航线,推动了大航海时代的到来,推动了世界市场的形成;印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药助推了资产阶级战胜封建贵族,推动了欧洲向近代社会转型。

对中国:(3)“西学东渐”推动了中国近代科学的发展,冲击了封建思想文化,促进了国人的觉醒。

综合:(4)东西方之间的文化交流,有利于促进社会的文明和发展。

“在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家。《诗经》上有句诗说:‘周虽旧邦,其命维新’。旧邦新命,是现代中国的特点。”

中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。

中国哲学家冯友兰

中国近代思想的演进“既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的。”

图示小结:近代的“西学东渐”

“救亡图存”是核心主题

由表及里、由浅入深

谢谢观赏

WENHUA

WENHUA

WENHUA

第2课 中华文化的世界意义

【课程标准】 从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

北京冬奥会,从开幕式上的“迎客松”“二十四节气”,到闭幕式上的“送别柳”“十二生肖”,中华文化与冰雪文化交相辉映。赛场内外,中华文化元素与奥林匹克精神完美融合。中国以坚定的文化自信,同世界各国“一起向未来”。

目录

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

学习聚焦:

中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

学习聚焦:

中华文化的传播,促进了世界文明的发展。

课程标准:从人类文明发展和世界文化交流角度,认识中华文化的世界意义。

兼收并蓄外来文化

辐射传播影响海外

第一章

WENHUA

WENHUA

兼收并蓄

(中华文化在交流中发展)

你可知中国的第一座佛寺?始建于何时?

汉明帝刘庄梦佛

(一)佛教传入

材料一:永平十年(68年)于大月氏遇沙门迦叶摩腾、竺法兰二人,得佛像经卷,用白马载抵洛阳,明帝为其建白马寺,译四十二章经。

材料二

材料三

根据材料,概括佛教传入的时间、地点和方式。

思考:

两汉之际,来自古印度的佛教经卷由白马驮至洛阳,这被认为是佛教的传入。

一、中华文化在交流中发展

阅读教材P8:梳理佛教在中国的发展历程

两汉之际,自古印度传入中国

魏晋南北朝时期,佛教逐渐与儒、道相融合

隋唐时期,出现本土宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流

宋明时期,儒为核心,兼容佛道的理学形成

开始传入

日趋兴盛

完成本土化

融合其中

洛阳白马寺

嵩山少林寺(禅宗祖庭)

山西大同悬空寺

三教合一的独特寺庙

北宋五子·理学开创者

(3)宋明:佛教由盛转衰,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,外来佛教融合为中国文化的一部分。

宋明理学,是受到了佛教和道教的影响而建立的“道学”。 是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。

关于佛教在中国发展的几点思考

梁武帝萧衍

剃度图

思考1:比较上图回答两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

思考2:佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

材料:佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——《佛教在中国古代得以传播的原因》

天灾人祸不断,社会动荡,人民凄苦

不能,与身体发肤受之父母的儒家相违背,而两汉时期儒学是主流思想

2.佛教文化对中国的影响

佛教传入影响

文学艺术

绘画建筑(三大石窟)

音乐

礼仪习俗

宗教信仰

哲学观念

逻辑思维

想一想

谈一谈

关于佛教在中国发展的几点思考

思考4:佛教文化的传入对中国人产生的深刻影响?

消极影响:

佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响;

佛教盛行,广修寺庙,耗费大量钱财,很多劳动力不事生产,严重影响到政府利益。

积极影响:

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

佛教有关成语:

一丝不挂

一尘不染

三生有幸

大彻大悟

前因后果

自作自受

五体投地

生老病死

云冈石窟露天大佛

“一团和气”图

青瓷莲花尊

湖州飞英塔

“佛系三连”

都行

可以

没关系

(西学东渐)结合教材,梳理西方文化在中国的传播历程

明末清初

19C中叶

19C末20C初

初始阶段

利玛窦、汤若望等带来天文、地理、数学等西方新知识

进一步传入

“师夷长技以制夷”→“中学为体,西学为用”

全面深入

“资产阶级”救亡图存→无产阶级探寻中国出路

“百日维新” 形成思想解放(维新思想)

“辛亥革命” 革命思想传播(三民主义)

“新文化运动” 民主科学思想传播,后期马克思主义

(十月革命后开始接受马克思主义;五四运动大大促进马克思主义传播)

《几何原本》《泰西水法》

《坤舆万国全图》

林则徐 魏源

京师同文馆 江南制造总局翻译馆

主动学习

科学知识

被动学习

救亡图存

逐步深入

器物

制度

思想

?

探究:19世纪中叶,鸦片战争打开中国大门后,西学是如何影响中国文化的?

a.清政府培养西学人才

(1)1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立。

(2)1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

(3)派遣留学生(严复、詹天佑)。

b.推动中国人的救亡图存运动

(1)封建士大夫提倡“经世致用”

(2)戊戌变法运动—学习君主立宪制

(3)新文化运动—“民主”与“科学”

(4)五四运动—“马克思主义”

思考:近代中国对西方的学习经历一个怎样的过程?

一、中体西用——师夷长技

(19世纪60—90年代;地主阶级洋务派)

二、维新思想—君主立宪

(19世纪末;资产阶级改良派)

三、革命思想—君主共和

(19世纪末20世纪初,资产阶级革命派)

四、新文化运动—民主科学

(20世纪初,资产阶级激进的民主主义者)

器 物

政治制度

思想文化

拓展:近代传统儒学与西学的关系演变历程

材料1:中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,而必无悖于经义。

夫不可变者伦纪也。非法制也:圣道也.非器械也;心术也,非工艺也 。

──引自张之洞《劝学篇》

材料2:“《孔子改制考》,教人读古书,不当求诸章句训诂名物制度之末,当求其义理。所谓义理者,又非言心言性,乃在古人创法立制之精意。”

——梁启超评《孔子改制考》

材料3:国学大师钱玄同主张 “惟有将中国书籍一概束之高阁一法”,才能避免“中毒”,甚至要“剿灭”中国文化,“废灭汉文”,采用世界语言。

材料4:新文化运动期间的一副对联:

白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议

古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

中学为体,西学为用

利用儒学,托古改制

否定儒学,全盘西化

两次鸦片战争后,清政府妄图仅仅引进资本主义国家新的军事和生产技术来达到维护清政府封建统治的目的。

甲午战争后,维新派借助孔子使宣传维新变法具有合理性,以期减少变法阻力。

袁世凯为复辟帝制,在文化领域掀起“尊孔复古”逆流,陈独秀等进步知识分子对旧思想、旧文化、旧礼教等彻底批判以救中国。

社会存在决定社会意识

第二章

WENHUA

WENHUA

辐射传播

(中华文化对世界的影响)

唐代仕女图

日本和服图

韩国首尔景福宫

日本法隆寺

唐长安平面图

平城京平面图

日本学习、改造中国的饮茶方式,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

阅读教材概括中华文化对世界的影响(对东亚及东南亚)

汉字

谚文

假名

喃字

汉字

公元前4世纪——公元3世纪

各国在汉字的基础上,创造了本国文字。(朝鲜创造出谚文;日本创造出假名;越南创造出喃字)

儒学

3—5世纪

儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(隋唐以后,朝鲜、日本等国将儒学经典作为教科书,儒学成为官学。)

佛教

大约4世纪以后

佛教经中国传入朝鲜、日本等地。

韩国佛国寺

日本·唐招提寺

日本平城京东大寺

制度

7世纪

日本仿唐制实行大化改新

日本·孝德天皇

(中央集权制、土地制度、赋税制度)

此外,朝鲜政治制度,越南教育体制和科举制度都仿中国

建筑

阅读教材概括中华文化对世界的影响(对东亚及东南亚)

诗文

P11学思之窗

在古代朝鲜和日本有许多使用汉字的诗人,他们留下了脍炙人口的诗句。如:上国羁栖久,多惭万里人。那堪颜氏巷,得接孟家邻。守道惟稽古,交情岂惮贫。他乡少知己,莫厌访君频。

——9世纪朝鲜人崔致远《长安旅舍与于慎微长官接邻》

汉业乃公三尺剑,昭陵无骨一杯羹。元勋尽供菹醢(zū hǎi )肉,史册虚传带砺盟。久见中原争逐鹿,谁教四海始休兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚。 ——17世纪日本人那波守之《读汉高帝纪》

阅读下列诗句,体会中华文化对朝鲜、日本的影响?

参考答案:两首诗都是外国人使用汉字创作的律诗,既有律诗格式要求(对仗、平仄、押韵等),也有使用历史典故,充分体现作者对中华文化的熟悉和理解,可见中华文化对日本、朝鲜的深刻影响。

其他影响

(音乐、律令、服饰、绘画、饮食、节日、习俗……)

中华文化对世界的影响(对欧洲)

造纸术 (8世纪经由阿拉伯人于12世纪传至西欧)

指南针 (12世纪末13世纪初经由阿拉伯人于13世纪传至西欧)

火药 (13世纪经由阿拉伯人于14世纪传至西欧)

活字印刷术(经由波斯人于15世纪传至西欧)

中国古代最具代表性的科学技术成就

先后顺序

图册P11

中国古代四大发明对西欧社会产生的影响

壹造纸术②

纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起到了重要作用。

贰指南针①

指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

叁火药④

推动欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,靠冷兵器耀武扬威的骑士阶层日渐衰弱。

肆印刷术③

活字印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

辩一辩路线

总之,这三大发明预告了资产阶级社会的到来,加快了欧洲向近代社会的转型!

3、14-15世纪

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

明代中国的航海事业,海外贸易,海外移民,都有了进一步的发展,非前朝可比。

——马克垚主编《世界文明史(第二版)》

16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学及科技、文学等成就也相继传入欧洲,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

饮茶成为欧洲人日常生活中不可缺少的内容

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

中华文化在欧洲的传播(16—18世纪)

中国文化

火药

指南针

活字印刷术

建筑

制度

诗文

历法

佛教

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

茶文化

东传

图示小结:中华文化对世界的影响(西传+东传)

律令

绘画、音乐、习俗……

造纸术

园林建筑……

以儒家思想为基础的中华文化的影响

(1)儒家学说关注现实的人伦道德,在此基础上逐渐形成以礼入法,以礼如俗的礼文化,适应了人类普遍的道德要求。

(2)儒家思想的发展,本身也是不断汲取“营养”的过程。(孔子的“仁”、孟子的“仁政,发展到董仲舒,已经渗透了法家和道家思想,到了隋唐,更是渗透了佛教和道教思想。”)

(3)基于儒家思想的中华文化在唐朝时对周边地区的辐射,形成主流倾向。东亚各国在学习中国文化的同时,使之本土化,反过来又对中国文化产生影响。

东西方之间思想文化交流的影响:

对西方:(1)儒学传入西方,转变了西方思想家的思维模式,对启蒙运动和法国大革命产生了重要影响。

(2)中国的四大发明传入西方,指南针促进了远洋航线,推动了大航海时代的到来,推动了世界市场的形成;印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药助推了资产阶级战胜封建贵族,推动了欧洲向近代社会转型。

对中国:(3)“西学东渐”推动了中国近代科学的发展,冲击了封建思想文化,促进了国人的觉醒。

综合:(4)东西方之间的文化交流,有利于促进社会的文明和发展。

“在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家。《诗经》上有句诗说:‘周虽旧邦,其命维新’。旧邦新命,是现代中国的特点。”

中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。

中国哲学家冯友兰

中国近代思想的演进“既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的。”

图示小结:近代的“西学东渐”

“救亡图存”是核心主题

由表及里、由浅入深

谢谢观赏

WENHUA

WENHUA

WENHUA

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享