高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共49张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 08:45:45 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

子路 曾皙 冉有 公西华

侍坐

温故知新

宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

半部《论语》治天下

温故知新

《论语》简介

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

温故知新

《论语》简介

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

温故知新

孔子及其思想

孔子,名丘,字仲尼,生于公元前551年,卒于公元前479年,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。春秋末期的思想家、政治家、教育家、儒家的创始人。他的一生“学而不厌,诲人不倦”。先世为宋国贵族。年青时贫贱,勤奋好学,多才多艺。五十岁时担任过鲁国司寇,代理相事,弃官后,在动乱的春秋时期,为实现他辅国治邦安天下的抱负,带着自己的弟子,拉着几大车书籍周游列国,推行自己的政治思想。晚年致力于教育、设坛授学,广收门徒,相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十二人。

整理《诗》、《书》、删修《春秋》,使之成为中国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,记有孔子的谈话及其与门人的问答,成为研究孔子学说的主要资料。

温故知新

孔子及其思想

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

温故知新

孔子及其思想

子曰:“君子坦荡荡小人长戚戚。”

子曰:“……己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”

知者乐山,仁者乐水。

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

不义而富且贵,于我如浮云。

君子喻于义,小人喻于利。

学而时习之

走进文本

东鲁____吾与点,

南华秋水我知鱼。

春风

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》又叫《四子侍坐》,还有一个标题就是《沂水春风》。沂水汤汤,春风骀荡,那一场关于理想的对话,千载而后,仍让我们浮想联翩,心驰神往!

论语 饥馑 曾皙 哂

舞雩 铿尔 小相 沂

冠者 喟 俟 撰

莫春 千乘 毋 冉

lún

j n

xī

sh n

yú

kēng

xiàng

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

mù

shèng

wú

r n

重点字词读音

学而时习之

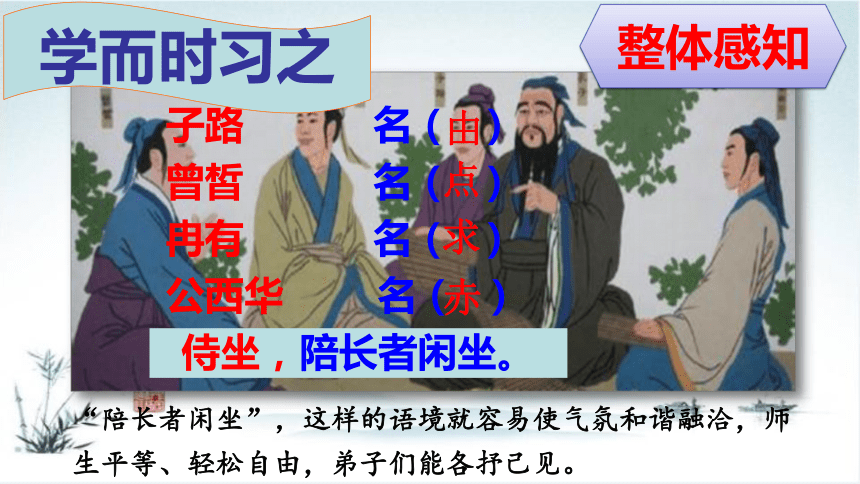

子路 名( )

曾皙 名( )

冉有 名( )

公西华 名( )

学而时习之

整体感知

由

点

求

赤

侍坐,陪长者闲坐。

“陪长者闲坐”,这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

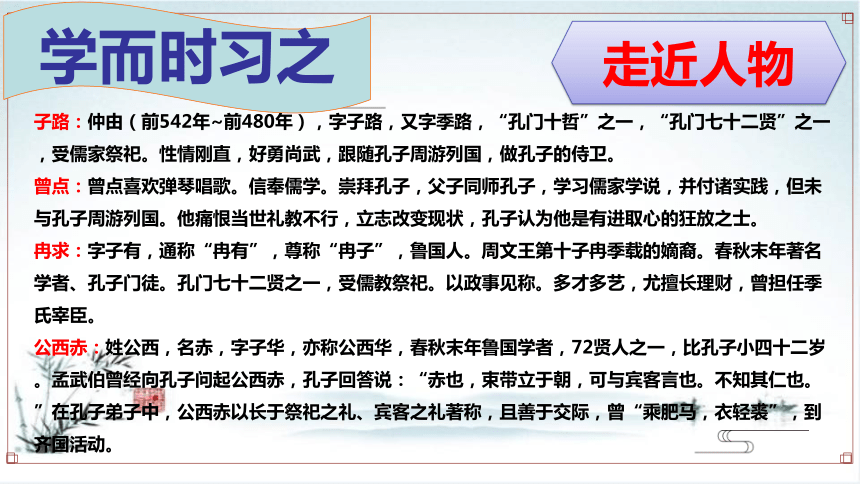

子路:仲由(前542年~前480年),字子路,又字季路,“孔门十哲”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。性情刚直,好勇尚武,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。

曾点:曾点喜欢弹琴唱歌。信奉儒学。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

冉求:字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。周文王第十子冉季载的嫡裔。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。以政事见称。多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。

公西赤:姓公西,名赤,字子华,亦称公西华,春秋末年鲁国学者,72贤人之一,比孔子小四十二岁。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”在孔子弟子中,公西赤以长于祭祀之礼、宾客之礼著称,且善于交际,曾“乘肥马,衣轻裘”,到齐国活动。

学而时习之

走近人物

课文围绕谈“志”展开

孔子问志

弟子述志

孔子评志

整体感知

请按照文中人物出场顺序,结合文本分析四位弟子性格有哪些特点。

学而不思则罔

合作探究

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

1.以:因为。2.长乎尔:状语后置,比你们年纪大。3.毋:不要 。4. 以:认为 。5.乎:介词,比。6.居:闲居,平时在家。7.如:如果。8. 或:有人 。9.知:了解。9.以:做。10.何以哉:宾语前置。

【译文】子路、曾晳、冉有、公西华陪(孔子)坐着。孔子说:“因为我比你们大一点,不要认为我年纪大一点(你们就不说了)。(你们)平时常说:‘没有人了解我呀!’假如有人了解你们,那么用什么(实现自己的抱负)?”

语段分析一:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

学而时习之

理解基本意思

思考:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”讲了几层意思?反映出孔子在教学上的什么样的态度?

1.用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

2.引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

3.而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办 从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

和蔼可亲、平易近人、循循善诱。

学而时习之

理解基本意思

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

1.率尔:急遽而不加考虑的样子。2.而:连词,表修饰。3.摄:夹处。4.乎:介词,在。5.加:攻打。以:介词,用。6.师旅:指侵略的军队。6.摄乎大国之间,加之以师旅:状语后置句。7.因:接续。8.饥馑:五谷不熟曰饥,蔬菜不熟曰馑。泛指饥荒。9.为之:治理这个国家。10.比及:等到。11.勇:勇气。12.方:正道,是非准则,合乎礼义的行事准则。13.哂:微笑。

【译文】子路轻率匆忙地回答说:“一个拥有千乘兵车的国家,夹在大国之间,有军队侵略它,接着又遇上饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年工夫,就可以使人有保卫国家的勇气,而且还懂得做人的道理。”

孔子(听了)微微一笑。

语段分析二:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

哂之

学而时习之

理解基本意思

思考:孔子为何“哂”子路?

赞赏坦率发言,委婉批评

《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。” 和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

学而时习之

理解基本意思

-20-

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

1.方:方圆(面积),纵横,计算面积的单位。2.如:或者。3.为:动词,治理。4.足:使动用法,使……富足。5.如:至于。6.俟:等待

【译文】“冉有,你怎么样?”

(冉有)回答说:“一个方圆六七十里或五六十里的国家,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使老百姓富足起来。至于这个国家的礼乐教化,那就要等待贤人君子来推行了。”

语段分析三:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

学而时习之

理解基本意思

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

1.宗庙之事:诸侯祭祀祖先的事。2.如:或者。3.会同:诸侯相见曰会;诸侯同朝见天子曰同。4.端:名作动,穿礼服。5.章甫:名作动,戴礼帽。6.小相:主持赞礼和司仪的小官。

【译文】“公西华,你怎么样?”

(公西华)回答说:“我不敢说能做到什么,但愿意学习。宗庙祭祀的工作,或者是诸侯会盟及朝见天子的时候,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的司仪官。”

语段分析四:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

学而时习之

理解基本意思

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

1.鼓:弹奏。2.希:同“稀”,稀疏。3.铿尔:铿的一声。4.舍:放下。5.而:连词,表承接。6.作:起身。7.乎:介词,于、跟。7.撰:才能。8.何伤:何妨 。9.莫:通“暮”。10.浴乎沂:到沂河里洗澡。11.风:吹风,乘凉。12.何伤乎:宾语前置句。13.冠者五六人/童子六七人:定后

【译文】"曾皙,你怎么样?"

(曾皙)弹瑟的声音稀疏下来,铿的一声,放下瑟直起身来,回答说:"我和他们三人所讲的不一样呀!"

孔子说:“有什么关系呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。"

(曾皙)说:“暮春时节,春天的衣服已经穿着了。几个成年人,几个孩子,到沂河里洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。”

语段分析五:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

暮春穿春衣,和五六成年人、六七少年,在沂水边洗澡,在舞雩台吹风,一路高歌回来。

学而时习之

理解基本意思

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

1.喟然:叹息的样子。2.与:赞成。3.后:动词,后出。4.何:为什么。5.为国以礼,其言不让:治理国家要用礼,可他说话却不知道谦让。6.以:介词,用。7.让:礼让,谦逊。8.唯求则非邦也与:唯,句首语气助词,无实义;邦:国家,这是指国家大事。9.与,同“欤”,疑问语气词。也与:语气助词,表示疑问。10.而:连词,表并列。

语段分析六:

学而时习之

理解基本意思

【译文】孔子长叹一声说:“我赞同曾皙的想法呀!”

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问孔子:“他们三个人的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!”

(曾皙)说:“您为什么笑仲由呢?”

(孔子说):“治国要用礼,可是他(子路)的话毫不谦让,所以我笑他。难道冉有讲的不是国家大事吗?怎么见得方圆六七十里或者五六十里的地方就不是国家呢?难道公西华讲的不是诸侯的大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西华只能给诸侯做一个小相,那么谁能做大相呢?”

语段分析六:

理解基本意思

请按照文中人物出场顺序,结合文本分析四位弟子性格有哪些特点。

学而不思则罔

合作探究

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

学而不思则罔

合作探究

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

学而不思则罔

合作探究

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

学而不思则罔

合作探究

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治。

志向虽各有侧重,

学而不思则罔

合作探究

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

洒脱高雅

从容淡定

志:

性格:

春游图

学而不思则罔

合作探究

孔子在听完弟子言志后,分别给予了怎样的反应?请分别用一个字概括。

学而不思则罔

合作探究

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

叹

惜

学而不思则罔

合作探究

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

为国以礼,其言不让

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

唯求则非邦也与 安见方六七十,如五六十而非邦也者?

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大

穿春衣,和五六成年人、六七少年,在沂水边洗澡,在舞雩台吹风,高歌而回。

吾与点也。

有抱负、鲁莽自信

谨慎小心、谦虚自知

谦恭有礼、娴于辞令

侧重强国

侧重富民

侧重礼治

高雅从容、淡薄名利

暮春出游

哂之

叹之

惜之

与之

学而时习之

理解基本意思

学而时习之

梳理全文思路

孔子为什么笑子路?是不是否定他的志向?

学而不思则罔

合作探究

子路说的是国家大事,是一种大英雄、大政治家的事业;但要有文化基础,要有学问修养,不应该那么简单;可他大言不惭,一点都不谦让,自认为很行,孔子才笑他。至于他说的那个治理国家的理想并没有错,孔子并不否定;只是笑他太自满、太轻率。

赞赏坦率发言,委婉批评

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语·颜渊》

不合符礼教的话不能看,不合符礼教的东西不能听,不合符礼教的东西不能说,不合符礼教的事不能做

对曾皙:孔子为什么与之?

学而不思则罔

合作探究

尽管子路、冉求、公西华的志向彼此不全相同,但他们都偏于直接从政治方面着手。但曾皙就不同了,曾皙不讲从政,而是刻画一个场面,描写一个师生暮春郊游的情景:“莫春者,春服既成……咏而归。” 从富有诗意的描写中曲折地表达出了他的理想——社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,正是儒家所向往的“礼治”社会的最高境界,集中而形象地体现了儒家的政治理想,引起孔子的无限赞叹。

以礼治国

太平盛世的缩影

不想做官,逍遥生活

还是在讲“治国”

欣赏并想象曾皙描绘的场景

①时间——暮春

③地点——沂水、舞雩台

②人物——冠者五六人,童子六七人

(少长咸集)

祭祀、礼乐

学而不思则罔

合作探究

曾点之学,盖有以见夫人欲尽处,天理流行,随处充满,无少欠阙。故其动静之际,从容如此。而其言志,则又不过即其所居之位,乐其日用之常,初无舍己为人之意。而其胸次悠然,直与天地万物上下同流,各得其所之妙,隐然自见于言外。视三子之规规于事为之末者,其气象不侔(móu齐)矣,故夫子叹息而深许之。

——朱熹的《论语集注》

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民”。而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤”。

——南怀瑾的《论语别裁》

思考:孔子为何“与”点呢?

孔子“与点”,历来有争议。

从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。

从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。

其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。

学而时习之

理解基本意思

, ,是故与之。

夫子对曾皙的话只有评判没有评价,我们来评价

时值暮春,循礼祭祀,是故与之。

少长咸集,文化传承,是故与之。

太平盛世,其乐融融,是故与之。

大同世界,众生和乐,是故与之。

礼乐春风,沐浴清化,是故与之。

学而不思则罔

合作探究

沂水春风

骀荡春风

教育春风

礼乐春风

三人行必有我师

总结提升

他没有什么万卷巨著

万余字的语录是他一生思想的浓缩;

他没有什么惊天事迹

极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。

九州四海因他而一统,

寰球世界也必将因他而和谐;

华夏文明因他而灿烂,

未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

以礼治国,河清海晏。

致敬孔子

“东鲁春风吾与点,南华秋水我知鱼”是中国文化两大公案,孔子为什么“哂由”“与点”,众说纷纭,我们的认识只不过是众多说法中的一种,可是,就像博尔赫斯的《小径分叉的花园》,小径分叉,花园方显神秘;无穷解读,经典更添魅力。

三人行必有我师

总结提升

虚词“也”的用法

1.同现代汉语“也”。

例:①那老儿也都相见了。

②看坐儿的也只是搬张短凳在夹缝吕安插。

2.用在句末,表示判断语气。

例:①虎见之,庞然大物也。②童寄者,郴州荛牧儿也。

③沛公之参乘樊哙者也。

3.用在句末,表示陈述或解释语气。

例:①以为且噬己也,甚恐。 ②师者,所以传道受业解惑也。

③鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。 ④雷霆乍惊,宫车过也。

4.用在句中,表示语气停顿。

例:①由也为之。②其闻道也亦先乎吾。③是说也,人常疑之。

④余闻之也久。

虚词“也”的用法

5.用在句末,表示疑问语气。

例:①孔文子何以谓之“文”也?

②缚者曷为者也?

6.用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气。

例:①呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。

②苟政猛于虎也!

③夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

7.用在句末,表示反诘语气。

例:使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

8.用在句末,表示祈使语气。

例:攻之不克,围之不继,吾其还也。

虚词“也”的用法

9.复合结构的用法

(1)“也哉”:语气助词连用,为加强语气,多有感叹或反诘之意。

例:⑴岂非计久长,有子孙相继为王也哉?⑵穷予生之光阴以疗梅也哉!⑶岂独伶人也哉!

(2)“也者”:⑴语气助连用,起说明或解释作用。

例:是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。⑵用在句末,表示反问。例:安见方六七十如五六十而非邦也者?

(3)“也与”:语气助词连用,为加强语气,带有反诘之意。

例:唯求则非邦也与?

(4)“也么哥”:句尾助词连用,无实义。

例:枉将他气杀也么哥。

(5)“也已矣”:罢了。例:亦各言其志也已矣。

子路 曾皙 冉有 公西华

侍坐

温故知新

宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

半部《论语》治天下

温故知新

《论语》简介

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

温故知新

《论语》简介

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

温故知新

孔子及其思想

孔子,名丘,字仲尼,生于公元前551年,卒于公元前479年,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。春秋末期的思想家、政治家、教育家、儒家的创始人。他的一生“学而不厌,诲人不倦”。先世为宋国贵族。年青时贫贱,勤奋好学,多才多艺。五十岁时担任过鲁国司寇,代理相事,弃官后,在动乱的春秋时期,为实现他辅国治邦安天下的抱负,带着自己的弟子,拉着几大车书籍周游列国,推行自己的政治思想。晚年致力于教育、设坛授学,广收门徒,相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十二人。

整理《诗》、《书》、删修《春秋》,使之成为中国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,记有孔子的谈话及其与门人的问答,成为研究孔子学说的主要资料。

温故知新

孔子及其思想

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

温故知新

孔子及其思想

子曰:“君子坦荡荡小人长戚戚。”

子曰:“……己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”

知者乐山,仁者乐水。

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

不义而富且贵,于我如浮云。

君子喻于义,小人喻于利。

学而时习之

走进文本

东鲁____吾与点,

南华秋水我知鱼。

春风

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》又叫《四子侍坐》,还有一个标题就是《沂水春风》。沂水汤汤,春风骀荡,那一场关于理想的对话,千载而后,仍让我们浮想联翩,心驰神往!

论语 饥馑 曾皙 哂

舞雩 铿尔 小相 沂

冠者 喟 俟 撰

莫春 千乘 毋 冉

lún

j n

xī

sh n

yú

kēng

xiàng

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

mù

shèng

wú

r n

重点字词读音

学而时习之

子路 名( )

曾皙 名( )

冉有 名( )

公西华 名( )

学而时习之

整体感知

由

点

求

赤

侍坐,陪长者闲坐。

“陪长者闲坐”,这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

子路:仲由(前542年~前480年),字子路,又字季路,“孔门十哲”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。性情刚直,好勇尚武,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。

曾点:曾点喜欢弹琴唱歌。信奉儒学。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

冉求:字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。周文王第十子冉季载的嫡裔。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。以政事见称。多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。

公西赤:姓公西,名赤,字子华,亦称公西华,春秋末年鲁国学者,72贤人之一,比孔子小四十二岁。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”在孔子弟子中,公西赤以长于祭祀之礼、宾客之礼著称,且善于交际,曾“乘肥马,衣轻裘”,到齐国活动。

学而时习之

走近人物

课文围绕谈“志”展开

孔子问志

弟子述志

孔子评志

整体感知

请按照文中人物出场顺序,结合文本分析四位弟子性格有哪些特点。

学而不思则罔

合作探究

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

1.以:因为。2.长乎尔:状语后置,比你们年纪大。3.毋:不要 。4. 以:认为 。5.乎:介词,比。6.居:闲居,平时在家。7.如:如果。8. 或:有人 。9.知:了解。9.以:做。10.何以哉:宾语前置。

【译文】子路、曾晳、冉有、公西华陪(孔子)坐着。孔子说:“因为我比你们大一点,不要认为我年纪大一点(你们就不说了)。(你们)平时常说:‘没有人了解我呀!’假如有人了解你们,那么用什么(实现自己的抱负)?”

语段分析一:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

学而时习之

理解基本意思

思考:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”讲了几层意思?反映出孔子在教学上的什么样的态度?

1.用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

2.引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

3.而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办 从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

和蔼可亲、平易近人、循循善诱。

学而时习之

理解基本意思

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

1.率尔:急遽而不加考虑的样子。2.而:连词,表修饰。3.摄:夹处。4.乎:介词,在。5.加:攻打。以:介词,用。6.师旅:指侵略的军队。6.摄乎大国之间,加之以师旅:状语后置句。7.因:接续。8.饥馑:五谷不熟曰饥,蔬菜不熟曰馑。泛指饥荒。9.为之:治理这个国家。10.比及:等到。11.勇:勇气。12.方:正道,是非准则,合乎礼义的行事准则。13.哂:微笑。

【译文】子路轻率匆忙地回答说:“一个拥有千乘兵车的国家,夹在大国之间,有军队侵略它,接着又遇上饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年工夫,就可以使人有保卫国家的勇气,而且还懂得做人的道理。”

孔子(听了)微微一笑。

语段分析二:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

哂之

学而时习之

理解基本意思

思考:孔子为何“哂”子路?

赞赏坦率发言,委婉批评

《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。” 和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

学而时习之

理解基本意思

-20-

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

1.方:方圆(面积),纵横,计算面积的单位。2.如:或者。3.为:动词,治理。4.足:使动用法,使……富足。5.如:至于。6.俟:等待

【译文】“冉有,你怎么样?”

(冉有)回答说:“一个方圆六七十里或五六十里的国家,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使老百姓富足起来。至于这个国家的礼乐教化,那就要等待贤人君子来推行了。”

语段分析三:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

学而时习之

理解基本意思

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

1.宗庙之事:诸侯祭祀祖先的事。2.如:或者。3.会同:诸侯相见曰会;诸侯同朝见天子曰同。4.端:名作动,穿礼服。5.章甫:名作动,戴礼帽。6.小相:主持赞礼和司仪的小官。

【译文】“公西华,你怎么样?”

(公西华)回答说:“我不敢说能做到什么,但愿意学习。宗庙祭祀的工作,或者是诸侯会盟及朝见天子的时候,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的司仪官。”

语段分析四:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

学而时习之

理解基本意思

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

1.鼓:弹奏。2.希:同“稀”,稀疏。3.铿尔:铿的一声。4.舍:放下。5.而:连词,表承接。6.作:起身。7.乎:介词,于、跟。7.撰:才能。8.何伤:何妨 。9.莫:通“暮”。10.浴乎沂:到沂河里洗澡。11.风:吹风,乘凉。12.何伤乎:宾语前置句。13.冠者五六人/童子六七人:定后

【译文】"曾皙,你怎么样?"

(曾皙)弹瑟的声音稀疏下来,铿的一声,放下瑟直起身来,回答说:"我和他们三人所讲的不一样呀!"

孔子说:“有什么关系呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。"

(曾皙)说:“暮春时节,春天的衣服已经穿着了。几个成年人,几个孩子,到沂河里洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。”

语段分析五:

学而时习之

理解基本意思

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

暮春穿春衣,和五六成年人、六七少年,在沂水边洗澡,在舞雩台吹风,一路高歌回来。

学而时习之

理解基本意思

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

1.喟然:叹息的样子。2.与:赞成。3.后:动词,后出。4.何:为什么。5.为国以礼,其言不让:治理国家要用礼,可他说话却不知道谦让。6.以:介词,用。7.让:礼让,谦逊。8.唯求则非邦也与:唯,句首语气助词,无实义;邦:国家,这是指国家大事。9.与,同“欤”,疑问语气词。也与:语气助词,表示疑问。10.而:连词,表并列。

语段分析六:

学而时习之

理解基本意思

【译文】孔子长叹一声说:“我赞同曾皙的想法呀!”

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问孔子:“他们三个人的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!”

(曾皙)说:“您为什么笑仲由呢?”

(孔子说):“治国要用礼,可是他(子路)的话毫不谦让,所以我笑他。难道冉有讲的不是国家大事吗?怎么见得方圆六七十里或者五六十里的地方就不是国家呢?难道公西华讲的不是诸侯的大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西华只能给诸侯做一个小相,那么谁能做大相呢?”

语段分析六:

理解基本意思

请按照文中人物出场顺序,结合文本分析四位弟子性格有哪些特点。

学而不思则罔

合作探究

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

学而不思则罔

合作探究

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

学而不思则罔

合作探究

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

学而不思则罔

合作探究

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治。

志向虽各有侧重,

学而不思则罔

合作探究

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

洒脱高雅

从容淡定

志:

性格:

春游图

学而不思则罔

合作探究

孔子在听完弟子言志后,分别给予了怎样的反应?请分别用一个字概括。

学而不思则罔

合作探究

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

叹

惜

学而不思则罔

合作探究

人物 年龄 志在何方 孔子评语

子路(由) 60

冉有(求) 40

公西华(赤) 27

曾皙(点) 50

治理一个受大国侵略且遭饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

为国以礼,其言不让

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

唯求则非邦也与 安见方六七十,如五六十而非邦也者?

在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大

穿春衣,和五六成年人、六七少年,在沂水边洗澡,在舞雩台吹风,高歌而回。

吾与点也。

有抱负、鲁莽自信

谨慎小心、谦虚自知

谦恭有礼、娴于辞令

侧重强国

侧重富民

侧重礼治

高雅从容、淡薄名利

暮春出游

哂之

叹之

惜之

与之

学而时习之

理解基本意思

学而时习之

梳理全文思路

孔子为什么笑子路?是不是否定他的志向?

学而不思则罔

合作探究

子路说的是国家大事,是一种大英雄、大政治家的事业;但要有文化基础,要有学问修养,不应该那么简单;可他大言不惭,一点都不谦让,自认为很行,孔子才笑他。至于他说的那个治理国家的理想并没有错,孔子并不否定;只是笑他太自满、太轻率。

赞赏坦率发言,委婉批评

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语·颜渊》

不合符礼教的话不能看,不合符礼教的东西不能听,不合符礼教的东西不能说,不合符礼教的事不能做

对曾皙:孔子为什么与之?

学而不思则罔

合作探究

尽管子路、冉求、公西华的志向彼此不全相同,但他们都偏于直接从政治方面着手。但曾皙就不同了,曾皙不讲从政,而是刻画一个场面,描写一个师生暮春郊游的情景:“莫春者,春服既成……咏而归。” 从富有诗意的描写中曲折地表达出了他的理想——社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,正是儒家所向往的“礼治”社会的最高境界,集中而形象地体现了儒家的政治理想,引起孔子的无限赞叹。

以礼治国

太平盛世的缩影

不想做官,逍遥生活

还是在讲“治国”

欣赏并想象曾皙描绘的场景

①时间——暮春

③地点——沂水、舞雩台

②人物——冠者五六人,童子六七人

(少长咸集)

祭祀、礼乐

学而不思则罔

合作探究

曾点之学,盖有以见夫人欲尽处,天理流行,随处充满,无少欠阙。故其动静之际,从容如此。而其言志,则又不过即其所居之位,乐其日用之常,初无舍己为人之意。而其胸次悠然,直与天地万物上下同流,各得其所之妙,隐然自见于言外。视三子之规规于事为之末者,其气象不侔(móu齐)矣,故夫子叹息而深许之。

——朱熹的《论语集注》

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民”。而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤”。

——南怀瑾的《论语别裁》

思考:孔子为何“与”点呢?

孔子“与点”,历来有争议。

从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。

从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。

其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。

学而时习之

理解基本意思

, ,是故与之。

夫子对曾皙的话只有评判没有评价,我们来评价

时值暮春,循礼祭祀,是故与之。

少长咸集,文化传承,是故与之。

太平盛世,其乐融融,是故与之。

大同世界,众生和乐,是故与之。

礼乐春风,沐浴清化,是故与之。

学而不思则罔

合作探究

沂水春风

骀荡春风

教育春风

礼乐春风

三人行必有我师

总结提升

他没有什么万卷巨著

万余字的语录是他一生思想的浓缩;

他没有什么惊天事迹

极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。

九州四海因他而一统,

寰球世界也必将因他而和谐;

华夏文明因他而灿烂,

未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

以礼治国,河清海晏。

致敬孔子

“东鲁春风吾与点,南华秋水我知鱼”是中国文化两大公案,孔子为什么“哂由”“与点”,众说纷纭,我们的认识只不过是众多说法中的一种,可是,就像博尔赫斯的《小径分叉的花园》,小径分叉,花园方显神秘;无穷解读,经典更添魅力。

三人行必有我师

总结提升

虚词“也”的用法

1.同现代汉语“也”。

例:①那老儿也都相见了。

②看坐儿的也只是搬张短凳在夹缝吕安插。

2.用在句末,表示判断语气。

例:①虎见之,庞然大物也。②童寄者,郴州荛牧儿也。

③沛公之参乘樊哙者也。

3.用在句末,表示陈述或解释语气。

例:①以为且噬己也,甚恐。 ②师者,所以传道受业解惑也。

③鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。 ④雷霆乍惊,宫车过也。

4.用在句中,表示语气停顿。

例:①由也为之。②其闻道也亦先乎吾。③是说也,人常疑之。

④余闻之也久。

虚词“也”的用法

5.用在句末,表示疑问语气。

例:①孔文子何以谓之“文”也?

②缚者曷为者也?

6.用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气。

例:①呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。

②苟政猛于虎也!

③夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

7.用在句末,表示反诘语气。

例:使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

8.用在句末,表示祈使语气。

例:攻之不克,围之不继,吾其还也。

虚词“也”的用法

9.复合结构的用法

(1)“也哉”:语气助词连用,为加强语气,多有感叹或反诘之意。

例:⑴岂非计久长,有子孙相继为王也哉?⑵穷予生之光阴以疗梅也哉!⑶岂独伶人也哉!

(2)“也者”:⑴语气助连用,起说明或解释作用。

例:是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。⑵用在句末,表示反问。例:安见方六七十如五六十而非邦也者?

(3)“也与”:语气助词连用,为加强语气,带有反诘之意。

例:唯求则非邦也与?

(4)“也么哥”:句尾助词连用,无实义。

例:枉将他气杀也么哥。

(5)“也已矣”:罢了。例:亦各言其志也已矣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])