选择性必修1第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-16 10:10:45 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

玄武湖的秘密

明万历年间刊印的《金陵四十景》中,玄武湖作为六朝时期的皇家园林却榜上无名。直至清乾隆年间,风光旖旎的玄武湖才以“北湖烟柳”之称,出现在《金陵四十八景》之中,被禁封了260年之久的一代禁地——玄武湖,再次以她那优美的倩影,动画般的湖光山色展示在世人面前。

为什么玄武湖会成为一代禁地?

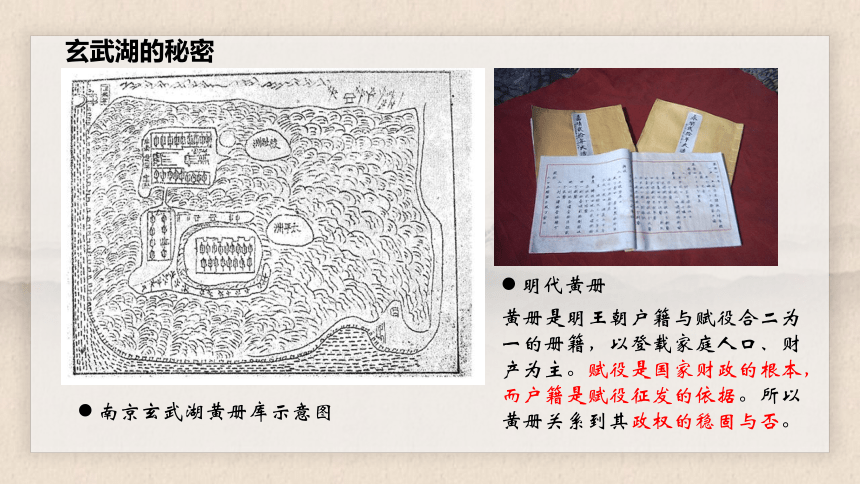

玄武湖的秘密

黄册是明王朝户籍与赋役合二为一的册籍,以登载家庭人口、财产为主。赋役是国家财政的根本,而户籍是赋役征发的依据。所以黄册关系到其政权的稳固与否。

南京玄武湖黄册库示意图

明代黄册

中国古代的户籍制度与社会治理

壹

学习要点

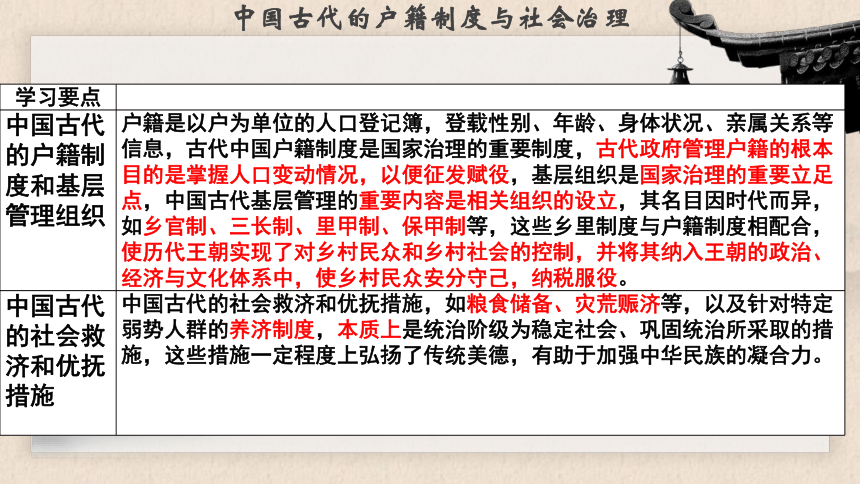

中国古代的户籍制度和基层管理组织 户籍是以户为单位的人口登记簿,登载性别、年龄、身体状况、亲属关系等信息,古代中国户籍制度是国家治理的重要制度,古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役,基层组织是国家治理的重要立足点,中国古代基层管理的重要内容是相关组织的设立,其名目因时代而异,如乡官制、三长制、里甲制、保甲制等,这些乡里制度与户籍制度相配合,使历代王朝实现了对乡村民众和乡村社会的控制,并将其纳入王朝的政治、经济与文化体系中,使乡村民众安分守己,纳税服役。

中国古代的社会救济和优抚措施 中国古代的社会救济和优抚措施,如粮食储备、灾荒赈济等,以及针对特定弱势人群的养济制度,本质上是统治阶级为稳定社会、巩固统治所采取的措施,这些措施一定程度上弘扬了传统美德,有助于加强中华民族的凝合力。

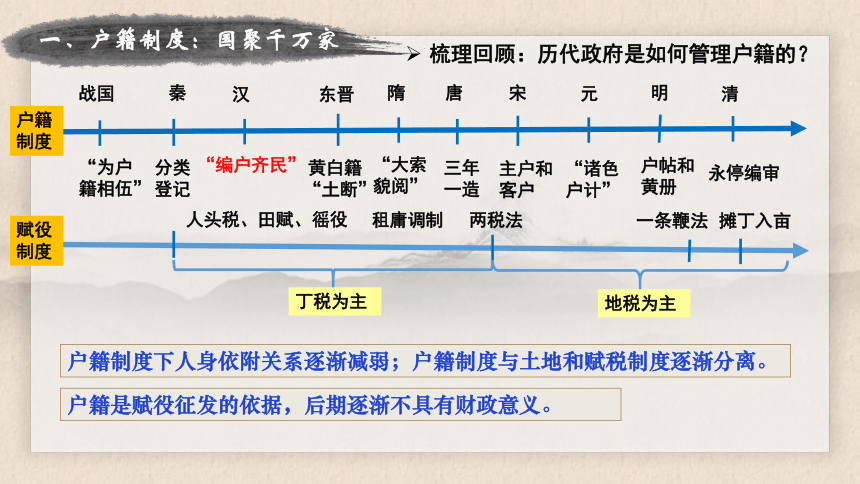

梳理回顾:历代政府是如何管理户籍的?

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

户籍是赋役征发的依据,后期逐渐不具有财政意义。

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离。

一、户籍制度:国聚千万家

一、户籍制度:国聚千万家

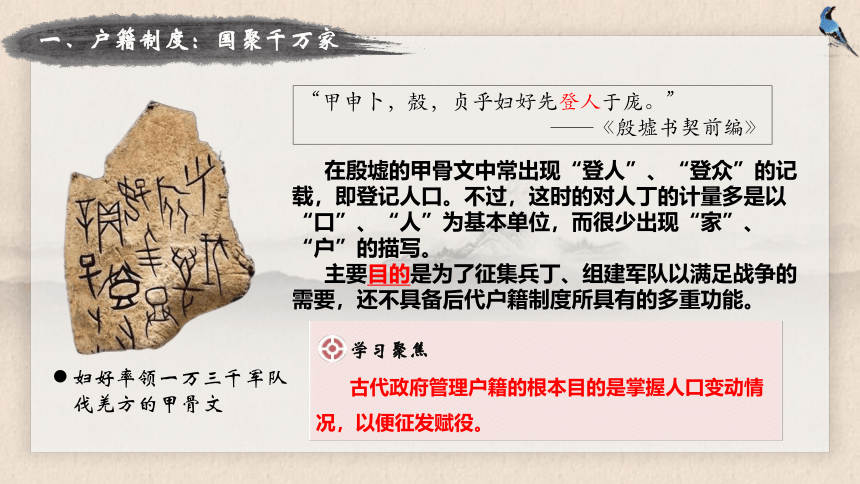

妇好率领一万三千军队伐羌方的甲骨文

“甲申卜,殻,贞乎妇好先登人于庞。”

——《殷墟书契前编》

在殷墟的甲骨文中常出现“登人”、“登众”的记载,即登记人口。不过,这时的对人丁的计量多是以“口”、“人”为基本单位,而很少出现“家”、“户”的描写。

主要目的是为了征集兵丁、组建军队以满足战争的需要,还不具备后代户籍制度所具有的多重功能。

学习聚焦

古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役。

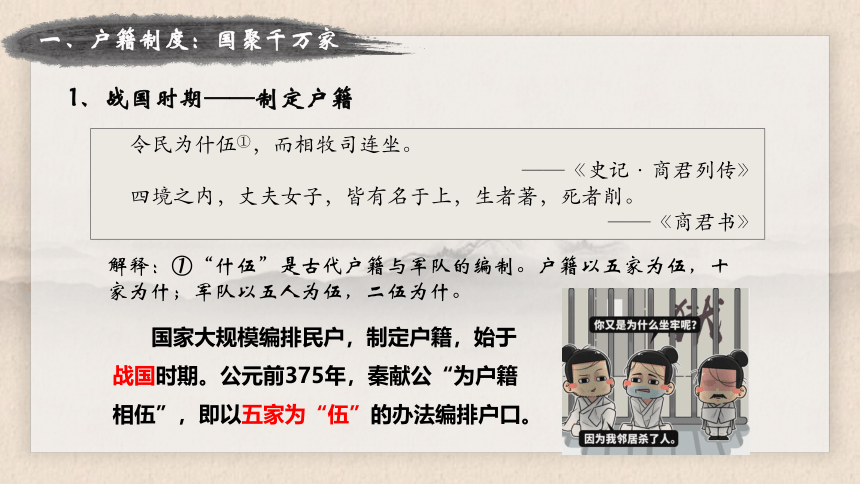

1、战国时期——制定户籍

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

令民为什伍①,而相牧司连坐。

——《史记·商君列传》

四境之内,丈夫女子,皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

一、户籍制度:国聚千万家

解释:①“什伍”是古代户籍与军队的编制。户籍以五家为伍,十家为什;军队以五人为伍,二伍为什。

2、秦朝——户籍分类登记

秦朝建立后,户籍实行分类登记制度、除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记 蒙恬列传》

里耶秦简户籍簿

释文为:“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”东成,为里名。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。

夫、泽若、伤,均为人名。

一、户籍制度:国聚千万家

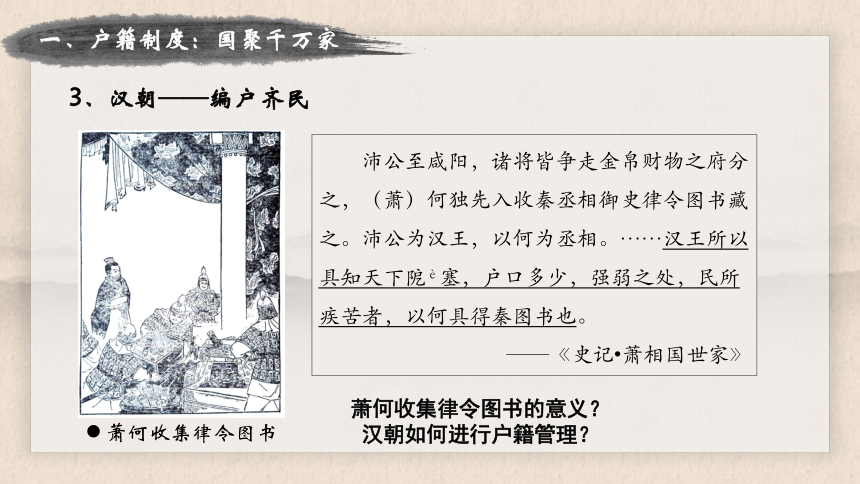

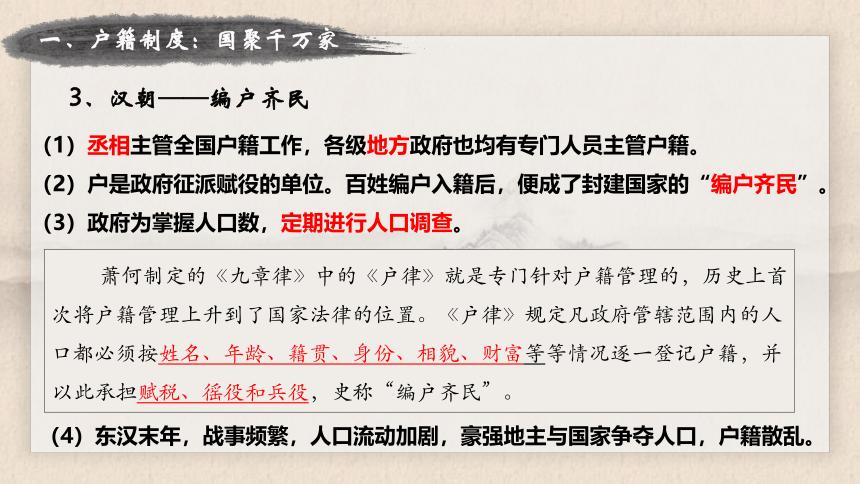

3、汉朝——编户齐民

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸 è 塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

萧何收集律令图书

萧何收集律令图书的意义?

汉朝如何进行户籍管理?

一、户籍制度:国聚千万家

3、汉朝——编户齐民

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,定期进行人口调查。

萧何制定的《九章律》中的《户律》就是专门针对户籍管理的,历史上首次将户籍管理上升到了国家法律的位置。《户律》规定凡政府管辖范围内的人口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富等等情况逐一登记户籍,并以此承担赋税、徭役和兵役,史称“编户齐民”。

(4)东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

一、户籍制度:国聚千万家

4、魏晋南北朝——重建户籍(P100 历史纵横)

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

黄籍概述图

一、户籍制度:国聚千万家

5、隋唐——大索貌阅

材料二 :开皇三年(583年),隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

——宁欣《中国古代史(下册)》

材料一 :“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。

——《隋书·食货志》

隋初遇到什么问题?隋文帝采取了什么措施?取得了怎样的效果?

百姓想尽办法逃避赋税;“大索貌阅”;增加了政府控制的人口和赋税收入。

一、户籍制度:国聚千万家

5、隋唐——大索貌阅

(1)隋朝建立后,命州县官 “大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

“开元十八年十一月敕:诸户籍,毕三年一造,起正月上旬,县司责手实,计账依式勘造,乡别为卷,总写三通其缝皆注某州某县某年籍”。

—— 《唐会要》

唐代西州高昌县手实

手实是民户自己申报的资料。内容包括:户主与成员姓名、年龄、性别、关系,该户所拥有的土地数额,等等。

一、户籍制度:国聚千万家

6、宋朝——划分主户客户

户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

北宋初,客户占总人口的40%,到1072年,客户所占比例下降到30%,为国家承担赋役的主户人口所占比例上升。

宋初,统治者因势利导采取“不抑兼并”“不立田制”的政策,“有钱则买,无钱则卖”使土地的流转空前加快。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

——摘编自曹端波:《唐宋户籍制度的变革与社会转型》

一、户籍制度:国聚千万家

国家对社会的控制相对松弛。

6、元朝——诸色户计

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、僧道户、儒户、灶户、渔户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,就得“各安生理”,世代相袭,不得变动。

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

一、户籍制度:国聚千万家

7、明朝——分类编户

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等。 (2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。(3)户帖制度。

P100插图文字

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百一十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人……十年攒造黄册、以定赋役,核隐漏,清逃亡,法例甚详,具列于后。

——《大明会典》卷二十

明代黄册原本

一、户籍制度:国聚千万家

汪寄佛户帖

材料 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

8、清朝——永停编审

清朝如何管理户籍?做出了什么改变?为什么会这么做?

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

(2)清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

摊丁入亩:清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数作为征收丁税的固定数,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

一、户籍制度:国聚千万家

梳理回顾:历代政府是如何管理户籍的?

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

户籍是赋役征发的依据,后期逐渐不具有财政意义。

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离。

一、户籍制度:国聚千万家

思考:我国古代户籍制度的特点?(从时间、背景、功能、实施等方面思考)

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

(1)历史悠久,源远流长。

(2)等级性:有特权户种等类别。

(3)世袭性:有些户籍是世袭的。如军户、匠户。

(4)捆绑性:和其他制度和措施等捆绑发挥作用,如土地制度、赋役制度。

(5)多功能性:具有组建军队、征收税赋、维持治安、维护特权等作用。

一、户籍制度:国聚千万家

社会治理

土地制度

赋税制度

户籍制度

政治制度

选官制度

民族制度

外交制度

法律教化

思考:中国古代还有哪些社会治理的手段?

一、户籍制度:国聚千万家

社会治理

土地制度

赋税制度

户籍制度

政治制度

选官制度

民族制度

外交制度

法律教化

基层治理

救济优抚

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里(亭)制;乡设三老、啬夫、游徼;设里正、亭长

百户为里,五里为乡;

城郊设坊正、村正

里甲制:1甲=10户;1里=110户

编制严密的保甲制,乡里制与保甲制合一

十家牌法,轮流监管

王安石变法:保甲制

邻保制度,互相监督

4/5

什伍组织,互相监督

5/10/100

二、基层组织:家是最小国

(乡里制)

趋势:国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

目的:征发赋役,实行基层民众自我管理与相互监督,维护社会稳定

1、基层治理

史料阅读

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

明洪武河南卫辉府汲县迁民碑

根据材料,概括清代基层治理的特点。

提示:(1)组织严密(层级分明);(2)职责清晰;(3)乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;(5)乡里制与保甲制合一。

二、基层组织:家是最小国

三、社会救济:家国共此心

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。

——《墨子 七患》

遗人掌邦之委积①,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客②;野鄙之委积,以待羁旅③;县都之委积,以待凶荒。

——《周礼·地官·遗人》

思考古代社会救济的原因、目的以及依据的思想。

解释:①“委积”:剩余的粮草。②宾客:国宾客人。③羁旅:长期寄居他乡的人。

原因:古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

目的:缓和矛盾,维护统治

思想:民本思想(如:孟子批评统治者“途有饿莩而不知发”的行为。)

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置官仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织开始兴起

有司优抚高年平民;养济院

众济院

福田院

养病坊

赐高龄老人鸠杖

政府

宗族

慈善组织

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

三、社会救济:家国共此心

东汉彩绘木鸠杖

《周礼·罗氏》记载:“罗氏掌罗乌鸟,蜡则作罗襦 ,中春罗春鸟,献鸠以养国老”。周朝掌管鸟事的官员,在春天将捕获的斑鸠献给天子,再由天子赠送给自己国家的老人,以示尊老敬老。

《后汉书·礼仪志》还有这样的记载:“鸠者不噎之鸟也,欲老人不噎”。古人认为鸠鸟咽喉通畅,鸣叫婉转,送老人斑鸠,就是祝愿老人食道通畅,饮食无阻,身体健康,长命百岁。

鸠杖体现了汉朝政府对老人的优抚制度。现藏于甘肃省博物馆。

三、社会救济:家国共此心

史料阅读

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里中买负郭①常稔②之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者一人主其计,而时其出纳焉。…以其所入给其所聚,沛然有余而无穷。仕而家居俟代者预③焉,仕而之官者罢其给。

——钱公辅《义田记》

根据材料,思考宋代社会救济出现了什么新变化?思考变化的原因?

宗族内部的救助活动逐渐兴起。宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

解释:①负郭:靠近城郭。②稔:庄稼成熟。③预:予以供给。

三、社会救济:家国共此心

原因:儒家思想的影响;政府的号召与政策支持。

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助

提示:从政府的社会保障功能方面来分析。

这样的法律规定能落实吗

提示:从封建王朝的生产力水平及其阶级属性来分析。

参考答案:

古代政府以法律形式规定对贫苦无依的人进行救济,显示出其对社会救济和社会保障的重视,出发点则是为了保证人口繁衍与生产力的发展,同时可以缓和社会矛盾,稳定社会秩序。

但是,这种法律规定注定不可能长时间得到执行。根本原因在于古代的生产力还达不到能普遍予以救助的水平,而各级封建政府的阶级属性也决定了其不可能对剥削对象予以全力的救助。

因此,这种救济也没有形成普遍化和经常化的机制,往往表现为统治者个人恩赐性的“仁政”,时有时无,覆盖面和力度都很有限,并不可能真正解决无助群体和贫苦农民的温饱问题。

三、社会救济:家国共此心

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

从古代户籍制度出发,通过对古代社会管理方法的分析与反思,可以进一步为国家深化改革奠定参照和改进的基础,这是它应当作出的贡献。

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

玄武湖的秘密

明万历年间刊印的《金陵四十景》中,玄武湖作为六朝时期的皇家园林却榜上无名。直至清乾隆年间,风光旖旎的玄武湖才以“北湖烟柳”之称,出现在《金陵四十八景》之中,被禁封了260年之久的一代禁地——玄武湖,再次以她那优美的倩影,动画般的湖光山色展示在世人面前。

为什么玄武湖会成为一代禁地?

玄武湖的秘密

黄册是明王朝户籍与赋役合二为一的册籍,以登载家庭人口、财产为主。赋役是国家财政的根本,而户籍是赋役征发的依据。所以黄册关系到其政权的稳固与否。

南京玄武湖黄册库示意图

明代黄册

中国古代的户籍制度与社会治理

壹

学习要点

中国古代的户籍制度和基层管理组织 户籍是以户为单位的人口登记簿,登载性别、年龄、身体状况、亲属关系等信息,古代中国户籍制度是国家治理的重要制度,古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役,基层组织是国家治理的重要立足点,中国古代基层管理的重要内容是相关组织的设立,其名目因时代而异,如乡官制、三长制、里甲制、保甲制等,这些乡里制度与户籍制度相配合,使历代王朝实现了对乡村民众和乡村社会的控制,并将其纳入王朝的政治、经济与文化体系中,使乡村民众安分守己,纳税服役。

中国古代的社会救济和优抚措施 中国古代的社会救济和优抚措施,如粮食储备、灾荒赈济等,以及针对特定弱势人群的养济制度,本质上是统治阶级为稳定社会、巩固统治所采取的措施,这些措施一定程度上弘扬了传统美德,有助于加强中华民族的凝合力。

梳理回顾:历代政府是如何管理户籍的?

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

户籍是赋役征发的依据,后期逐渐不具有财政意义。

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离。

一、户籍制度:国聚千万家

一、户籍制度:国聚千万家

妇好率领一万三千军队伐羌方的甲骨文

“甲申卜,殻,贞乎妇好先登人于庞。”

——《殷墟书契前编》

在殷墟的甲骨文中常出现“登人”、“登众”的记载,即登记人口。不过,这时的对人丁的计量多是以“口”、“人”为基本单位,而很少出现“家”、“户”的描写。

主要目的是为了征集兵丁、组建军队以满足战争的需要,还不具备后代户籍制度所具有的多重功能。

学习聚焦

古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋役。

1、战国时期——制定户籍

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

令民为什伍①,而相牧司连坐。

——《史记·商君列传》

四境之内,丈夫女子,皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

一、户籍制度:国聚千万家

解释:①“什伍”是古代户籍与军队的编制。户籍以五家为伍,十家为什;军队以五人为伍,二伍为什。

2、秦朝——户籍分类登记

秦朝建立后,户籍实行分类登记制度、除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记 蒙恬列传》

里耶秦简户籍簿

释文为:“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”东成,为里名。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。

夫、泽若、伤,均为人名。

一、户籍制度:国聚千万家

3、汉朝——编户齐民

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸 è 塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

萧何收集律令图书

萧何收集律令图书的意义?

汉朝如何进行户籍管理?

一、户籍制度:国聚千万家

3、汉朝——编户齐民

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,定期进行人口调查。

萧何制定的《九章律》中的《户律》就是专门针对户籍管理的,历史上首次将户籍管理上升到了国家法律的位置。《户律》规定凡政府管辖范围内的人口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富等等情况逐一登记户籍,并以此承担赋税、徭役和兵役,史称“编户齐民”。

(4)东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

一、户籍制度:国聚千万家

4、魏晋南北朝——重建户籍(P100 历史纵横)

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

黄籍概述图

一、户籍制度:国聚千万家

5、隋唐——大索貌阅

材料二 :开皇三年(583年),隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

——宁欣《中国古代史(下册)》

材料一 :“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。

——《隋书·食货志》

隋初遇到什么问题?隋文帝采取了什么措施?取得了怎样的效果?

百姓想尽办法逃避赋税;“大索貌阅”;增加了政府控制的人口和赋税收入。

一、户籍制度:国聚千万家

5、隋唐——大索貌阅

(1)隋朝建立后,命州县官 “大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

“开元十八年十一月敕:诸户籍,毕三年一造,起正月上旬,县司责手实,计账依式勘造,乡别为卷,总写三通其缝皆注某州某县某年籍”。

—— 《唐会要》

唐代西州高昌县手实

手实是民户自己申报的资料。内容包括:户主与成员姓名、年龄、性别、关系,该户所拥有的土地数额,等等。

一、户籍制度:国聚千万家

6、宋朝——划分主户客户

户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

北宋初,客户占总人口的40%,到1072年,客户所占比例下降到30%,为国家承担赋役的主户人口所占比例上升。

宋初,统治者因势利导采取“不抑兼并”“不立田制”的政策,“有钱则买,无钱则卖”使土地的流转空前加快。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

——摘编自曹端波:《唐宋户籍制度的变革与社会转型》

一、户籍制度:国聚千万家

国家对社会的控制相对松弛。

6、元朝——诸色户计

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、僧道户、儒户、灶户、渔户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,就得“各安生理”,世代相袭,不得变动。

(元朝)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

一、户籍制度:国聚千万家

7、明朝——分类编户

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等。 (2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。(3)户帖制度。

P100插图文字

洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百一十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人……十年攒造黄册、以定赋役,核隐漏,清逃亡,法例甚详,具列于后。

——《大明会典》卷二十

明代黄册原本

一、户籍制度:国聚千万家

汪寄佛户帖

材料 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

8、清朝——永停编审

清朝如何管理户籍?做出了什么改变?为什么会这么做?

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

(2)清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

摊丁入亩:清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数作为征收丁税的固定数,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

一、户籍制度:国聚千万家

梳理回顾:历代政府是如何管理户籍的?

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

户籍是赋役征发的依据,后期逐渐不具有财政意义。

户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;户籍制度与土地和赋税制度逐渐分离。

一、户籍制度:国聚千万家

思考:我国古代户籍制度的特点?(从时间、背景、功能、实施等方面思考)

战国

秦

汉

“编户齐民”

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记

“为户籍相伍”

黄白籍

“土断”

“大索貌阅”

主户和客户

三年一造

“诸色户计”

户帖和

黄册

永停编审

人头税、田赋、徭役

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

丁税为主

地税为主

户籍制度

赋役制度

(1)历史悠久,源远流长。

(2)等级性:有特权户种等类别。

(3)世袭性:有些户籍是世袭的。如军户、匠户。

(4)捆绑性:和其他制度和措施等捆绑发挥作用,如土地制度、赋役制度。

(5)多功能性:具有组建军队、征收税赋、维持治安、维护特权等作用。

一、户籍制度:国聚千万家

社会治理

土地制度

赋税制度

户籍制度

政治制度

选官制度

民族制度

外交制度

法律教化

思考:中国古代还有哪些社会治理的手段?

一、户籍制度:国聚千万家

社会治理

土地制度

赋税制度

户籍制度

政治制度

选官制度

民族制度

外交制度

法律教化

基层治理

救济优抚

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里(亭)制;乡设三老、啬夫、游徼;设里正、亭长

百户为里,五里为乡;

城郊设坊正、村正

里甲制:1甲=10户;1里=110户

编制严密的保甲制,乡里制与保甲制合一

十家牌法,轮流监管

王安石变法:保甲制

邻保制度,互相监督

4/5

什伍组织,互相监督

5/10/100

二、基层组织:家是最小国

(乡里制)

趋势:国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

目的:征发赋役,实行基层民众自我管理与相互监督,维护社会稳定

1、基层治理

史料阅读

(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

明洪武河南卫辉府汲县迁民碑

根据材料,概括清代基层治理的特点。

提示:(1)组织严密(层级分明);(2)职责清晰;(3)乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);(4)“三长”(基层管理人员)定期更换;(5)乡里制与保甲制合一。

二、基层组织:家是最小国

三、社会救济:家国共此心

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。

——《墨子 七患》

遗人掌邦之委积①,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客②;野鄙之委积,以待羁旅③;县都之委积,以待凶荒。

——《周礼·地官·遗人》

思考古代社会救济的原因、目的以及依据的思想。

解释:①“委积”:剩余的粮草。②宾客:国宾客人。③羁旅:长期寄居他乡的人。

原因:古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

目的:缓和矛盾,维护统治

思想:民本思想(如:孟子批评统治者“途有饿莩而不知发”的行为。)

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置官仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织开始兴起

有司优抚高年平民;养济院

众济院

福田院

养病坊

赐高龄老人鸠杖

政府

宗族

慈善组织

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

三、社会救济:家国共此心

东汉彩绘木鸠杖

《周礼·罗氏》记载:“罗氏掌罗乌鸟,蜡则作罗襦 ,中春罗春鸟,献鸠以养国老”。周朝掌管鸟事的官员,在春天将捕获的斑鸠献给天子,再由天子赠送给自己国家的老人,以示尊老敬老。

《后汉书·礼仪志》还有这样的记载:“鸠者不噎之鸟也,欲老人不噎”。古人认为鸠鸟咽喉通畅,鸣叫婉转,送老人斑鸠,就是祝愿老人食道通畅,饮食无阻,身体健康,长命百岁。

鸠杖体现了汉朝政府对老人的优抚制度。现藏于甘肃省博物馆。

三、社会救济:家国共此心

史料阅读

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里中买负郭①常稔②之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者一人主其计,而时其出纳焉。…以其所入给其所聚,沛然有余而无穷。仕而家居俟代者预③焉,仕而之官者罢其给。

——钱公辅《义田记》

根据材料,思考宋代社会救济出现了什么新变化?思考变化的原因?

宗族内部的救助活动逐渐兴起。宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

解释:①负郭:靠近城郭。②稔:庄稼成熟。③预:予以供给。

三、社会救济:家国共此心

原因:儒家思想的影响;政府的号召与政策支持。

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助

提示:从政府的社会保障功能方面来分析。

这样的法律规定能落实吗

提示:从封建王朝的生产力水平及其阶级属性来分析。

参考答案:

古代政府以法律形式规定对贫苦无依的人进行救济,显示出其对社会救济和社会保障的重视,出发点则是为了保证人口繁衍与生产力的发展,同时可以缓和社会矛盾,稳定社会秩序。

但是,这种法律规定注定不可能长时间得到执行。根本原因在于古代的生产力还达不到能普遍予以救助的水平,而各级封建政府的阶级属性也决定了其不可能对剥削对象予以全力的救助。

因此,这种救济也没有形成普遍化和经常化的机制,往往表现为统治者个人恩赐性的“仁政”,时有时无,覆盖面和力度都很有限,并不可能真正解决无助群体和贫苦农民的温饱问题。

三、社会救济:家国共此心

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

从古代户籍制度出发,通过对古代社会管理方法的分析与反思,可以进一步为国家深化改革奠定参照和改进的基础,这是它应当作出的贡献。

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理